2025年6月の記事一覧

校内研修「生成AIの基本操作研修」を実施しました

教職員のICT活用能力の向上を目的として、校内研修「生成AIの基本操作研修」を実施しました。

今回の研修では、ChatGPTおよびGeminiを中心に、以下の内容について学びました。

①アカウント作成・ログイン方法

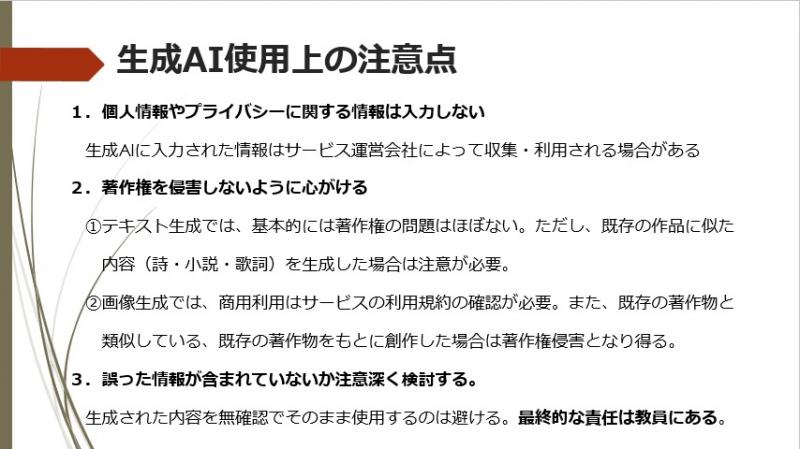

②個人情報・著作権・誤情報への配慮とリスク管理

③基本的な使い方

④プロンプト(生成AIへの指示)設計の工夫

研修後のアンケートでは、大多数の教員が「とても使えそう」と回答しており、生成AIに対する理解と活用意欲の高まりが感じられました。

今後の校内研修では、校務活用や授業・教材づくり、生徒の活用に関する指導ガイド等の実践的な内容を扱っていきたいと思います。

生成AIは、正しく使えば教育現場の大きな味方になります。

今後も、安全かつ効果的なICT活用を目指した教職員の研修に取り組んでいきます。

一学期期末考査(6月25日~7月1日)

一学期の期末考査(期末テスト)が始まりました!

日 程:6月25日(水)~7月1日(火)

特に三年生にとっては、就職や進学の際のデータとなる重要な

テストです。日頃の学習の成果が出せるよう頑張りましょう!

保護者の皆様におかれましては、お子様への家庭学習に対する

ご支援・ご指導のほど、よろしくお願いします。

引き戸の外から、邪魔にならないよう

そお~っと写しました。

笑顔で夏休みを迎えられるよう頑張ろう!

ヤングイーグル隊活動

本日、一年生によるヤングイーグル隊の活動を行いました。

最近は朝でも気温が高く、活動中も水分補給や、日差しを調節できる場所に移動するなどして活動を行いました。

また、自転車の交通マナーや、歩きスマホにも積極的に声掛けを行っている様子が見られました。

本校生徒や関係者だけでなく、地域の方々に愛されるような学校づくりを目指して活動していきたいですね!

暑い中お疲れさまでした!

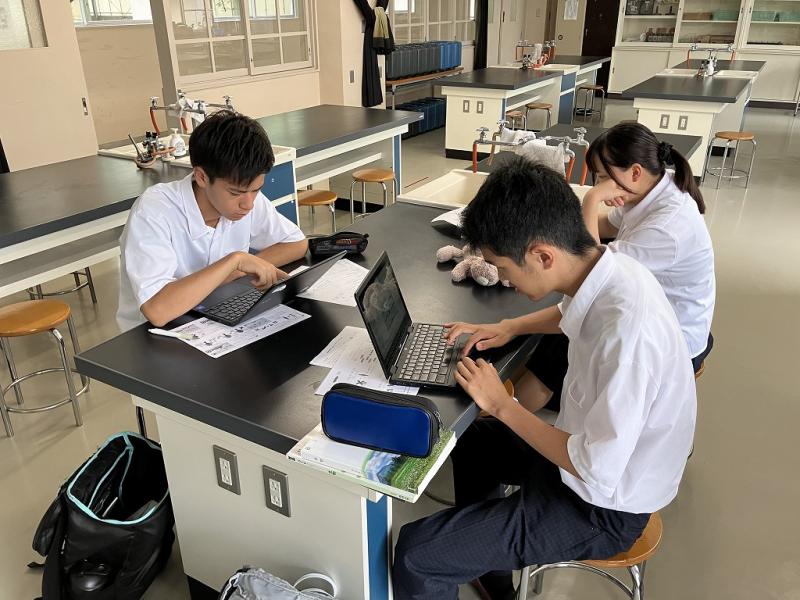

名札が動く「学びの共同体」【1年 生物基礎】

生物基礎では、期末試験を前に、問題演習を行いました。

教室の前方に貼られたのは、生徒一人ひとりの「名札」。

そして机の上には6枚の問題プリント。

これが、この日の授業のスタートです。

ルールは簡単。

1枚の問題を解いたら、教員に見せに来る。

正解すれば、自分の名札を1つ前へ進め、次の問題を取りに行く。

これを繰り返すことで、各自の進み具合が一目でわかるようになります。

黒板の名札を見れば、どの生徒が順調に進んでいるのか、どの生徒がつまずいているのか、教員だけでなく生徒同士も把握することができます。

また、あえてICTではなく「名札を自分で動かす」というアナログ方式により、生徒は席を立ってリフレッシュし、眠気防止にもなるという一石二鳥のメリットがあります。

この取り組みでは基本はグループごとに取り組みますが、移動も相談も自由なルール。

すると自然と、「できた人が、困っている人に教える」という学び合いの姿が生まれました。

教室内では、次第に生徒同士のやりとりが活発になり、クラス全体が「学びの共同体」として動き始めました。

1人で黙々と取り組む学習は家でもできますが、仲間と一緒に学び合うことは教室でしかできません。

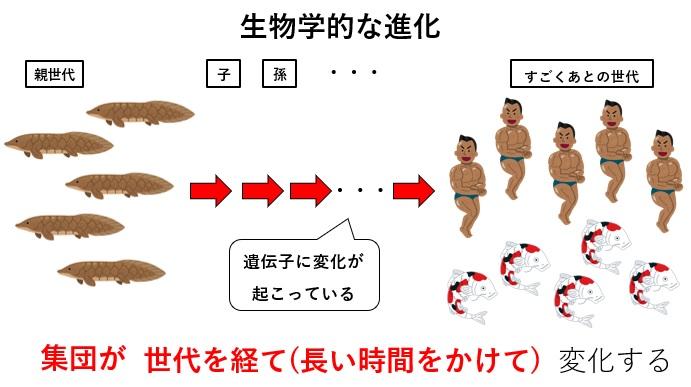

ポケモンの進化は進化じゃない!?【2年 生物】

生物の授業では、誰もが一度は聞いたことのあるテーマ、「進化」について学びました。

進化と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、やっぱりポケモン!

「ピカチュウがライチュウに進化する」という例に、多くの生徒がうなずきましたが…

実はそれ、生物学的には「進化」ではなく「変態」なんです!

この驚きの事実をきっかけに、生物学的な「進化」とは何かについて学び直しました。

その後の授業では、進化の具体的な例としてペンギンの進化のしくみを探究しました。

もともとペンギンの祖先は、他の鳥たちと同じように空を飛んでいたと考えられています。

しかし、生活する環境が変化し、飛ぶ必要がなくなったため、泳ぎに適した体へと変化していきました。

ただし、ペンギンがどのように進化してきたのかは、まだまだ謎が残されています。

また、進化は何百年、何千年という時間をかけて起こるため、直接その変化を観察することはできません。

そこで今回は、「もしペンギンの進化のストーリーを見える形にしたらどうなるか?」というアイディアから、オリジナルの9コマ漫画を作成!

生徒たちは、この進化ストーリーのコマがバラバラに並んだ状態で受け取り、どの順番が正しい進化の流れか?を並び替える活動を行いました。

楽しく頭を使いながら、進化の流れを体感し、「考える生物」の時間となりました。

その流れから、進化を引き起こす主な要因である、①突然変異、②遺伝的浮動、③自然選択、④隔離のキーワードも押さえました。

こうした要因が複雑に絡み合いながら、生物たちは長い時間をかけて少しずつ姿を変えていくのです。

ポケモンから始まった進化の学びは、やがてペンギンを通してリアルな進化のメカニズムにたどり着きました。

空想と科学がつながることで、進化という難しいテーマも、ぐっと身近に感じられるようになった授業でした。

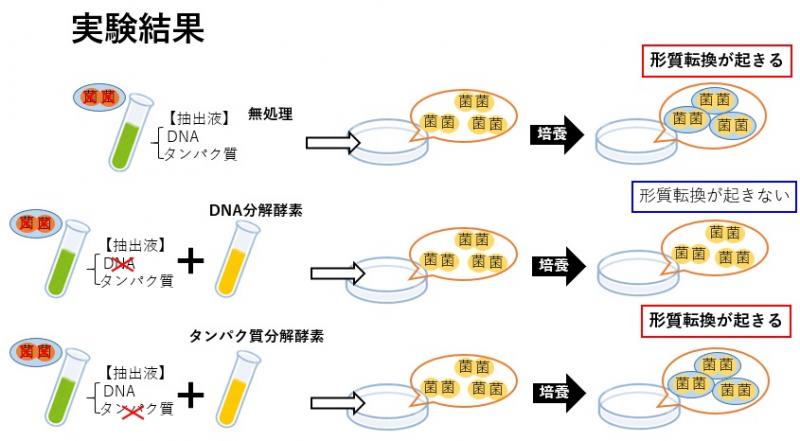

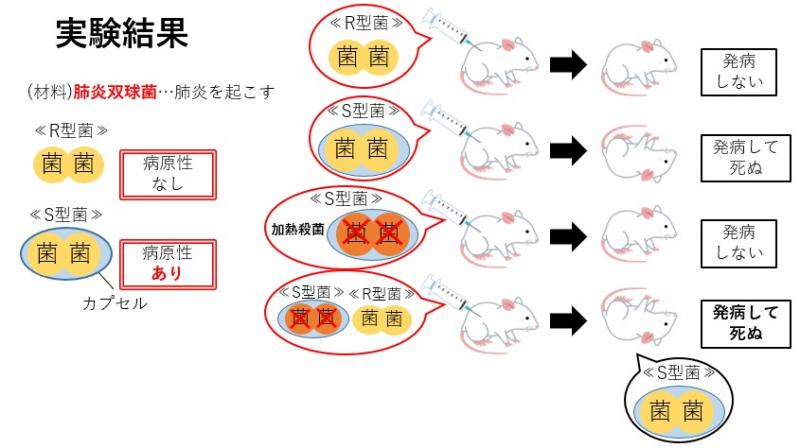

証拠から導く「遺伝子の正体」【1年 生物基礎】

生物基礎の授業。

今回は、名探偵コナンの推理の仕方をヒントにしながら、「遺伝子の本体は何か?」を追う資料学習ミステリーに挑戦しました!

名探偵コナンが犯人を追いつめるように、証拠=根拠をもとに結論を導き出すという推理の流れは、実は科学的な思考とそっくり。

「教科書に答えが書いてあるから覚える」のではなく、今回はあえて教科書やクロムブックは使わず、研究者たちが実際に行った実験資料だけを使って、生徒自身が「考察」する授業スタイルに挑戦しました。

登場するのは、かつて「遺伝子の正体」を追い求めた科学者たち

①グリフィス ②エイブリー ③ハーシーとチェイス

それぞれの実験結果を読み取り、どんなことが言えるのかを、生徒たちはグループごとにじっくり議論。

ホワイトボードに推理(=考察)を書き出しながら、アナログな方法で共有しました。

最終的には、決定的な証拠をもとに、過去の科学者たちと同じように「遺伝子の本体はDNAである」という結論にたどり着くことができました!

科学とは、「答えを知ること」ではなく、「どうしてその答えになるのかを自分の頭で考えること」。

そんな探究の醍醐味を存分に味わった、1年生の名探偵たちの挑戦でした。

鶏の脳の解剖【3年 生物】

生物の授業で、「鳥の脳のつくりとしくみ」を学ぶ一環として、鶏の脳の解剖実験を行いました。

使ったのはなんと―

ホームセンターやネット通販で手に入る、ドッグフード用の鶏頭水煮。

ピンセットだけで簡単に解剖できる上、大脳・中脳・小脳・延髄・視神経までしっかり観察できる、実は教材としてとても優秀な一品なのです。

授業では、教科書で学んだ「鳥は空を飛ぶためにバランス感覚が重要で、バランスを司る小脳が大きい」という知識を、実物を見て確認。

写真や図ではわかりにくい構造を、立体的に実感することができました。

正直、「私は生々しくてあまり好きではないのですが……」

生徒たちは興味津々!

「これが大脳?」「意外と柔らかい!」などと、ワイワイ楽しそうに取り組んでいました。

授業で得た知識を、自分の目で確かめ、手で触れることで、より深く理解する。

そんな探究心と驚きに満ちた、実験らしい実験となりました。

〈生徒の感想〉

「鳥の解剖ではどれが大脳なのかどれが、小脳なのかなど実際に目で見て判断することができた。ま」

「鳥類は、小脳が大脳に対して大きいので、バランスを取り、空を飛ぶことができるとわかりました。このように鶏の特徴には、からだの作りが大きく関わっていることがわかりました。他の動物にも、そのからだの作りだからこそもっている特徴があるのだろうな、と思いました。面白いな、と思いました。」

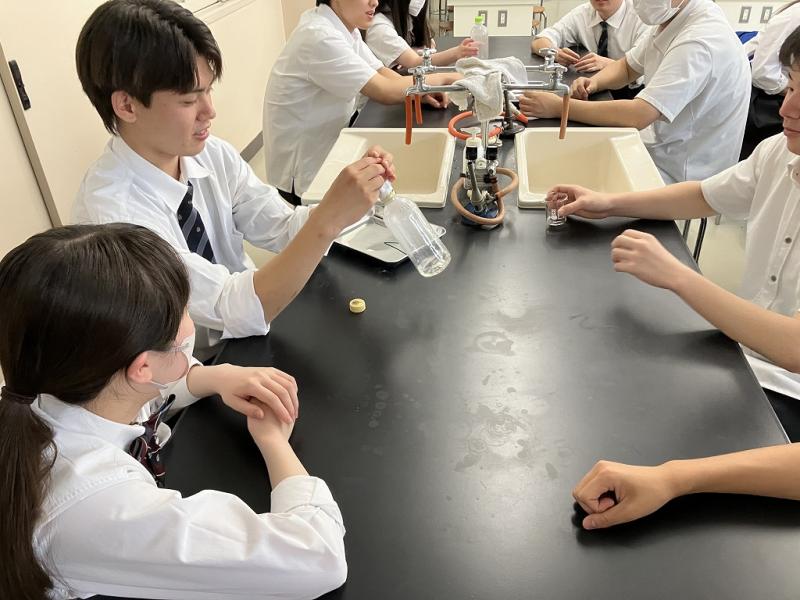

雲って水蒸気じゃないの!?【3年 地学基礎】

地学基礎の授業で、「雲はなぜできるのか?」という素朴だけど奥深いテーマに迫る実験を行いました。

雲の正体を「水蒸気」と思っている生徒がたくさん。

でも本当は、水蒸気ではなく「水の粒=液体の水」だということを、自分たちの目で確かめました。

まずは「潜熱」のしくみを体で感じる実験からスタート!

熱湯に浸したタオルを取り出し、思いきりブンブン振り回す。

すると―

「冷たくなってる!?なんで!?」

そう、これこそが潜熱の魔法。

水が水蒸気に変わるとき、大量の熱(潜熱)が大気中に移動することで、タオルの温度が下がったのです。

理屈じゃなくて、実際に冷たくなる感覚を体験できたことで、生徒たちの理解も深まりました。

続いては、「ペットボトルで雲を作ろう!」実験にもチャレンジ!

ペットボトルに少量のお湯と線香の煙を入れ、しっかりフタを閉めてから手で圧力をかけ、そして一気に解放!

すると――

「真っ白!」「ほんとに雲ができた!」

ペットボトルの中にふわっと広がる白い雲。

目の前で雲ができる瞬間を見た生徒たちは、大興奮。

この雲ができる原理はこうです。

水蒸気を含んだ空気が冷やされると、見えない水蒸気が水滴になり、空気中の小さな粒(チリや煙)にくっついて、雲ができます。

ペットボトルの中でも、気圧の変化で空気が冷やされ、同じ現象が起こりました。

日常の中では当たり前すぎて気にもとめない「雲」ですが、自分の五感で確かめることで、地学の面白さを感じた実験授業となりました。

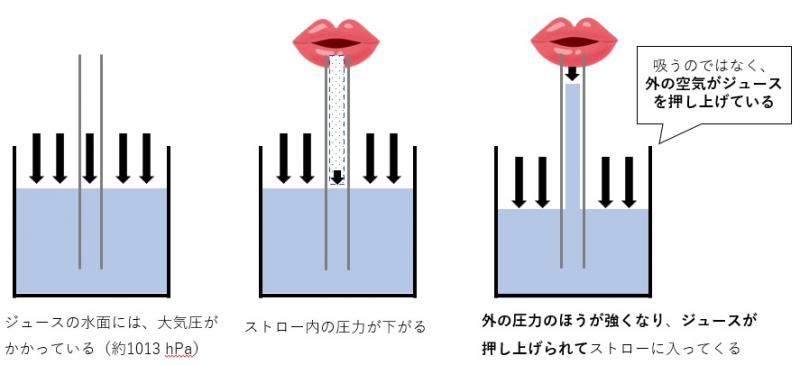

吸ってるんじゃない!?大気圧の力を体感!【3年 地学基礎】

地学基礎の授業で、ポートフォリオに記入された「他の大気を使った実験を知りたい。」という生徒の素朴な思いに応える実験をしました。

日常生活で何気なく使っているストロー。

ジュースをストローで飲むとき、ついつい「吸っている」と思いがちですが、実はジュースを押し上げているのは“大気の圧力”なんです。

この原理を知識として覚えるだけでなく、実際に体感しよう!ということで、ちょっと無茶な(?)チャレンジに挑みました。

今回、生徒たちは校舎の3階から1階に置いたジュースを、なんと9.5mの透明チューブを使って飲むという実験を実施!

挑戦中は、まわりの生徒から「がんばれ!」「もうちょっと!」と応援や歓声が飛び交い、ジュースが上がってくる瞬間には大きな拍手が沸き起こるなど、アツい時間となりました。

結果は――6人中3人が見事ジュースを飲むことに成功!

残念ながら3人は途中で力尽きましたが、その分「大気圧のすごさ」と「理論上チューブで吸い上げられる限界が約10m」という事実を、体で学ぶことができました。

飲み物の種類によって粘性などの影響もあり、思ったより難しかったようです。

「ストローで飲む」という当たり前の裏側にある科学原理を実感した1日となりました。

〈生徒の感想〉

「想像以上に上まで吸えていて驚いた。ストローで飲み物が上がる原理を理解することができた。」

「ストローで10mもジュースを持ち上げられることにとても驚いた。こういった体験はあまりできないからとても良かった。」

【1学年】「産業社会と人間」 学校・企業見学

6月12日(木)、「産業社会と人間」の授業内で学校・企業見学を実施し、県内の企業様・学校様を見学させていただきました。

午前の企業見学では、企業の担当者様から会社概要や製品などの説明をしていただいたほか、工場見学や若手社員の方との懇談もさせていただきました。

午後の大学・短大見学では、学校の担当者様から学校概要や学びの特色などの説明をしていただいたほか、キャンパス見学や学食の利用体験もさせていただきました。

実際の企業・学校を見学させていただいたことで、生徒たちの職業や進学に対する意識が高まり、今後の進路を選択するうえでこの上ない機会となりました。ご協力いただいた企業様・学校様に心より感謝申し上げます。

以下、ご協力いただいた企業様・学校様です。

11H

SWS西日本株式会社 様

金沢学院大学・金沢学院短期大学 様

12H

株式会社石野製作所 様

金城大学・金城大学短期大学部 様

13H

株式会社金沢村田製作所 様

金沢工業大学 様

14H

第一電機工業株式会社 様

金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部 様

今後は、7月の「学校・企業見学 発表会」に向けて、発表資料の作成や発表練習を行っていきます。

各クラスが見学先で学んだことを発表し合い、1年生全体でより学びを深めていきましょう!

石川県金沢市吉原町ワ21番地