|

|

|

|

|

SGHの活動を紹介します

SG米国研修(帰国)

最後の米国研修リポートです。これまでの駄文に目を通していただいた皆様、本当にありがとうございました。

本日は帰国のみの行程となっており、最後の朝はゆっくりと過ごすことができました。

現在、私たちはJFK国際空港で帰国手続きを進めているところです。順調にフライトが進めば日本時間の10月6日(月)21時半頃に小松空港に到着し、一部現地解散ののち、学校解散となります。お迎えの方よろしくお願いいたします。

昨夜から体調不良者が出ましたが、なんとか全員で帰ります。各ご家庭におかれましては、帰国後の体調確認をよろしくお願いいたします。7日(火)は代休となりますので、体調に問題がない場合は水曜日から登校してください。

今回の米国研修は生徒一人ひとりにとって大変貴重な経験となりました。そのすべてを語り尽くすには時間が足りないほどです。帰国翌日の7日(火)からは中間試験一週間前に入り、その勉強もしなければいけないのでご家族の方にゆっくりとお話をしてくれないかもしれません。でも心配しないでください。全員の心の中に今回の貴重な経験が熱く刻まれ、大きく成長したことを確信しています。

金銭的なご支援はもちろん、日頃からの励ましやご理解、ご協力にも心から感謝します。入国直後は不安や緊張も多かった様子でしたが、皆様の支えがあったからこそ最後までやり遂げることができました。

最後に、、、ハンバーガーはしばらくノーサンキューだと思います。米価が高騰していますが、どうぞおいしいご飯を食べさせてあげてください。

SG米国研修(6日目活動報告)

米国研修リポート第七弾は、本日のニューヨーク観光についてです。

本日はまず、船に乗って船上から自由の女神像を見学しました。その後ウォール街でニューヨーク証券取引所と金運が上がるといわれているチャージングブルの像を見ました。

続いて、ハドソン川に停泊するイントレピッド空母横を通りながら、9.11跡地であるグラウンドゼロを訪れました。グラウンドゼロの周囲は高層ビル群が再建され、美しく整備されていますが、コロナ禍のリモートワークもあり、ビルの入居率は思うように上がっていないようです。

昼食後は、MoMAでゴッホの「星月夜」やダリの「記憶の固執」などを2時間鑑賞しました。その後タイムズスクエアに立ち寄り、本日の旅程が終了しました。タイムズスクエアは、超大型の電光掲示板が燦然と煌めき、露天商の流す音楽や車のクラクション、人々の話し声などで、まさに活気と混沌が入り混じる場所でした。しかしそれは、人類の持つエネルギーを力強く感じられる場所でもありました。

今回の研修旅行で、アメリカや海外への憧れをより強くした人、改めて日本の良さを実感した人など、感じ方はさまざまだと思います。アメリカ国内でも、プリンストンのように芝生や大木が道路脇すぐにある自然豊かで穏やかな郊外と、常に世界の最先端を走り続けるコンクリートジャングル、ニューヨークとでは、雰囲気や価値観が大きく異なっていました

私が思うに、そうした違いを安易に優劣に結びつけるのではなく、相互の違いを理解し認め、状況に応じて適切に選択することが大事なのではないかと思います。日本には日本の良さがあり、同時にアメリカにもアメリカの良さがあります。今回、生のアメリカを体験することで、それら両国のいいところを二重取りしたハイブリッドな人材へと近づいてほしいと思います。また、さまざまな場面で違いを見いだし、理解を深めていくためには、日々の学習を通じて正しい知識や思考力・判断力を養うことが重要です。そうした学びの積み重ねが、自分の成長につながるのだという意識を持ち、勉強のモチベーションにしてほしいと感じました。

SG米国研修(5日目活動報告)

アメリカでの生活や英語の聞き取りに慣れてきたと思っていた今日この頃ですが、今日の研修ではいろいろな意味で雷に撃たれた生徒が多かったと思います。

米国研修リポート第六弾始まります。

本日はAvanadeという、IT・テクノロジーを専門とするコンサルティング会社に伺いました。

到着後は会社見学やミニクイズなどでアイスブレイクを行いましたが、高層ビルの61階にあるオフィスには最先端テクノロジーが展示されており、カフェが併設されたオシャレな空間に驚愕させられました。

その後はパネルディスカッションを聴講しました。これまでの日常会話とは異なり、アメリカ人同士によるとても速い英語のやりとりで、かつ、ある議題についての討論を聞いて意見を理解することがとても難しく感じられました。早々と2発目の雷が落ちたと思います。

パネルディスカッションについては、理解度が数パーセントというような生徒も少なからずいましたが、8割だ、9割だという生徒も何名かいて頼もしさも感じました。

なお、私は完全なる0%だったため、同行している英語の先生に教えてもらったところ、仕事以外の生活も大事にする姿勢、自分の価値を第一に考える姿勢、誰に対しても自分がどういう人間か、自分はなぜそう考えるのかなどを説明できるようにしておくことで、仕事でもプライベートでも自分の価値を保つことができるという趣旨だったとのことです。

ランチをはさんで午後はエレベーターピッチという、エレベーターに乗っている短い時間で自分のことや自社のビジネスなどを簡潔に説明し、相手の興味を引いて次の行動につなげるプレゼンテーション手法についてレクチャーを受けました。

何名かの生徒が自己紹介のエレベーターピッチを実践してくれ、率先して手を挙げる生徒たちにここでも頼もしさを感じました。

能ある鷹は爪を隠すや出る杭は打たれるということわざがあるように、謙虚さが美徳とされる日本とは違って、アメリカでは自分に何ができるかという自己PRが他者との差異を伝える重要な手段となっています。これは、テストの点数や出身大学といった外部評価よりも、自己理解に基づく内面的な自己評価を重視する文化を強く反映しており、生徒たちも自己との対話の重要性に改めて気付かされたと思います。

次に2名のプレゼンを聞きました。一人はマサさんという日本の方で、海外で働くことになった経緯を交えながら、困難にぶつかったときの対処について楽しくプレゼンしていただきました。そしてもう一人はカミリュさんというアメリカの方でしたが不登校・中退、そして学び直しの経験を持ちながら今ここに至る過程と自分らしさについてお話しくださいました。

専門性を身につけることと、自分にしかないオリジナリティを理解することのどちらも重要であることを、カミリュさんは自分が性的マイノリティーであることやびっちりとタトゥーが入った腕を見せながら100%の自己開示で我々にプレゼンしてくれました。とてもメッセージ性が強く、今日一番の気持ちよい雷撃でした。

最後に、三度目となる課題探究のプレゼンを行い、意見交換をしました。

Avanadeの方だけでなくNYdVの皆様、三菱商事のマサさんなど多くの方のおかげでとても素晴らしい一日を過ごせました。 これまでの研修内容も成長につながる有意義なものでしたが、今日の研修はニューヨークという街のパワーでブーストがかかった大変有意義なものになりました。

SG米国研修(4日目活動報告)

本日は、世界大学ランキング7位の超名門・プリンストン大学での研修とニューヨークへの移動日です。

まずは朝にホストファミリーとのお別れがありました。この2日間で一生忘れない思い出を作れたのではないかと思います。

こうした文化交流が相手国のことを理解したい、外国語を習得したいという一番のモチベーションになりますね!

午前中は3グループに分かれて日本語を履修している大学生にキャンパスを案内してもらいました。

専攻(経済学や工学、理学)とは別に外国語として日本語を学習しており、まだ2年生や3年生の方も多くいましたが、学生の能力の高さと日本への留学経験がある方もいて、皆さん日本語が本当に上手でとても親切に対応していただきました。

プリンストン大学はアイビーリーグの中で4番目の歴史を誇り、非常に広大で歴史的な建築物が多く見られました。

キャンパス案内をしてくれた学生の中にはなんと日本人の学生もいて、国際バカロレア(IB認定校)でプリンストン大学に進学したとのことでした。本校生徒にも海外大学への進学や留学を選択肢の一つに入れてほしいと思います(そのためには高校2年生から準備しないといけません)。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1306884.htm

午後はその大学生たちに昨日と同様、探究活動の発表と意見交換を行いました。

その後ニューヨークへ向けて移動しましたが、ニューヨークはこれまでのワシントンDCやプリンストンとは全く異なって、人の多さと街の喧騒に、生徒たちは少し驚き慄いているようにも見えました。

アメリカに慣れて来たように思えてまだまだ奥が深いアメリカに、より一層身を引き締めて残りの活動を行いたいと思います。

〈本日の学び〉

・アメリカは全てが格差(教育格差、就職格差、経済格差、人種問題が密接につながり、すぐ側にある)

・アメリカ人は多くのことにおおらかなイメージがあるかもしれない(実際、自動車は凹んだままだったりガムテープで直してある車も少なくない)が、できる人は例えば時間に対しても厳しく絶対遅刻しない。勉強の取り組み姿勢などすべて個に委ねられており、これも差の一つ。

・プリンストン大学に世界中から学生が集まる理由は教育の質の高さ(たとえば教授一人あたりの学生数が少ない、奨学金などの支援が厚いなど)

※昨日のプリンストン高校見学について補記

プリンストン高校はプリンストン市内にある公立校で私立のプリンストン大学と関係性はありません(同じ街にあるだけ)。

本日、プリンストン大学の学生から「日本の先生は仕事が大変ですか?」と聞かれましたが、部活動指導だったり社会性を陶冶するための学校行事、トラブル発生時の対応など日本の教員の仕事が包括的で多岐にわたる話をしました。

振り返れば、プリンストン高校では部活動のような活動も少しあるようでしたが、それも30分ほどで、基本的には授業が終わり次第生徒と一緒に先生も教室の鍵を閉めて帰宅していました。

生徒は自分で放課後にアイスホッケーを習ったり、ジムに通ったりしています。

昨日の研修リポートで日本とアメリカの教育の違いを記しましたが、そもそもプリンストン高校では一クラスあたり多くても20人ほどの生徒数(履修状況によってはもっと少ないクラスもありました)で、教員の目が行き届きやすいです。

日本はOECDの中で教育予算が低い国の一つですが、このことについて日本の未来のためみんなで考える必要があると思います。( OECD教育比較(日本).pdf 5ページ目、国家予算に対する教育予算の割合ランキング)

またその教育予算も、授業料無償化として家庭に還元するのがいいか、教員確保のための手当に充てるのがいいか、あるいは教員を増やして一クラスあたりの生徒数を減らすのがいいか、さらには施設改修のためのハード面に充てるのがいいのかと、選択肢は多岐にわたります。

アメリカでは、一クラスあたりの生徒数を減らして、個に応じた指導ができるようにしようという体制と、教育目標がマッチしているように思いました。

ただし、なんでもアメリカを賞賛するわけではなく、アメリカにはアメリカの課題があるでしょうから今日もチャットGPT君に聞いてみました。

日本とアメリカの教育スタイルの違い

1. 理念の違い

日本の教育は、知識を正確に身につけることや規律を守ることを重視する傾向が強い。授業では生徒は静かに教師の話を聞き、全員が同じペースで進むことが求められる。そのため「主体性」は表に出にくく、むしろ「集中して黙って聞くこと」が学習態度として評価される。

一方アメリカの教育は、「自分の意見を持ち、発言すること」「自分で調べ、考えること」が重視される。授業では質問や議論、時には教師への反論までもが積極的な学びとして奨励され、こうした行為が「主体性」の証と見なされる。

2. 理念と現実のズレ

ただし、アメリカの生徒が必ずしも常に主体的に学んでいるわけではない。自由度が高い環境だからこそ、授業中に注意が散漫になったり、十分に準備をしなかったりする学生も少なくない。

つまり、アメリカ教育は「主体性を発揮する機会」を多く与えるが、それを活かすかどうかは生徒本人に委ねられており、結果として学習意欲や成果に大きな差が生まれやすい。

3. 教育文化の比較

日本では「全員が同じ水準まで到達すること」や「基礎の徹底」に強みがある。

アメリカでは「自分の関心を深める力」や「自己表現力」に強みがある。

しかし、日本の視点からはアメリカの自由な雰囲気が「だらしない」ように映ることがあり、逆にアメリカの視点からは日本の静かな授業が「受け身で消極的」に感じられることもある。

4.まとめ

したがって、アメリカ教育における「主体的な学び」とは、すべての学生が自動的に主体的になることを意味しない。むしろ、主体的に学ぼうとする生徒が大きく伸びる土壌をつくることが目的であり、そこに日本の「全員が一定の学力に到達する」仕組みとは異なる特徴がある。

最後までお付き合いくださった方ありがとうございました。

米国研修リポート第五弾でした。

SG米国研修(3日目活動報告)

米国研修リポート第四弾はじめます。

まず昨晩、各ホストファミリーのもと、ここでは語りきれないほどのベリーエキサイティングな夜を過ごしたようです。

一人で知らない家に泊まる不安もあったと思いますが、その不安を上回る歓迎を受け、ホストバディともあっという間に仲良くなり、生徒たちの幸福感や達成感はマックスになっています!!

ぜひ帰国後に話を聞いてあげてください。

さて、そして本日は、午前中に探究活動の発表をプリンストン高校の日本語選択生徒たちに向けて英語で行いました。

プリンストン高校の生徒たちは発表を一生懸命聞いて積極的に質問してくれましたし、本校生徒も緊張しながら一生懸命受け答えしていました。

午後はプリンストン高校の授業(数学や物理、化学、フランス語、スペイン語、中国語、合唱など)を、各自が選んだ内容で2コマ見学しました。

プリンストン高校は、映画やドラマで見るアメリカの学校のイメージ通りで、廊下に生徒ロッカーがあり、授業のたびに先生のいる部屋に移動するスタイルです。

日本のような授業中は私語厳禁といった雰囲気とは違い、自由な雰囲気で授業を受けている様子もイメージ通りでした。

チャットGPTによる日本とアメリカの授業の違いは以下の通りです。

・規律 vs. 自由

日本は「全員が同じ態度で授業を受ける」ことを重視するのに対し、アメリカは「それぞれが快適な方法で学ぶ」ことを尊重する傾向がある。

・教師主導 vs. 学生参加型

日本は教師が主導する受動的な学びが中心だが、アメリカは学生が発言・参加する能動的な学びが多い。

・学びの環境

日本は「静寂と集中」を学習環境と考えるのに対し、アメリカは「自由で開放的な雰囲気」が学習の土壌になる。

うまくまとめていると思います。まさにこのような違いを目の当たりにしました。

さて、米国研修も折り返しです。これまでにも十分に貴重な経験をしてきました。あと三日と考えるよりもまだ三日も新しい経験ができると思って明日を迎えたいです。

それではまた。

SG米国研修(2日目活動報告)

米国研修リポート第三弾始まります!!!

本日の日程は、ワシントンDCにある日本国大使館訪問とホームステイ先のプリンストンへの移動です。

朝、少し余裕があったためワシントン国立大聖堂へ立ち寄り、外観や庭園を見学したのち大使館へ行きました。

講師の安藤さんは文部科学省から派遣されており、昨年までの2年間は金沢大学でお仕事をしていたとのことです。

また現地採用のカールも長崎県でALTとして働いていたことがあり日本語が上手で、ここアメリカで日本や地元石川を思い出せる瞬間でした。さすが日本国大使館、アメリカにあってアメリカではない。

安藤さんの外交官のお仕事に関する話は大変興味深く、生徒からもたくさんの質問がでました。

旧公邸の部屋も見学させて頂き、とても貴重な経験でした。

午後はプリンストンへ向けてロングドライブをし、プリンストン高校でホストバディと合流しました。

このホームステイを一番楽しみにしている生徒も多く、これからの2日間は英語漬けで異文化コミュニケーションをとってほしいと思います。

バスドライバーのG-2とガイドの上田さんとはここでお別れです。お二方からはとても素晴らしい生徒さんたちだったと褒めていただきました!

新たな出会いがあれば別れもあり、今日の出会いも別れの始まりです。2日後にはどのような関係になっているでしょうか。

〈本日の学び〉

・若いときこそ留学するのが良い

・外国生活で大事なことは、異文化を楽しもうとする気持ち

・スモールトークの練習(ホストファミリーと会話を続ける術)

SG米国研修(1日目活動報告)

米国研修リポート第二弾です!

ただ今現地時間の18時、今晩泊まるホテルに到着し、夕食前にホームページを書いてしまおうという次第です。睡魔との戦いです!

現地時間10時にダレス国際空港に到着したのち、入国手続きを済ませて2日間お世話になるバスの運転手G-2(ニックネーム)とガイドの上田さんと合流しました。

まずはハードロックカフェでランチをとりました。アメリカンサイズのハンバーガーをペロリと食べてしまう子や残してしまう子など様々です。

本場のハンバーガーを堪能した後は、重いお腹を抱えてホワイトハウス、連邦議会、スミソニアン博物館、リンカーン記念堂をハイペースで回りました。

機内で仮眠をとっているとは言え、24時間連続の行動で少し疲れました。

ホワイトハウスでは、イスラエルのネタニヤフ首相がトランプ大統領と会談をしているらしく厳重警戒の中少し遠くからの見学でした。今日のニュースが気になります。

連邦議会も外観の見学です。

スミソニアン博物館は自然史館を1時間で思い思いに見学しました。上野の国立科学博物館に似てるなと思いましたが、呪いのダイヤモンドなど宝石類は比にならない豪華さでした。

リンカーン記念堂は、フォレスト・ガンプの舞台となった池のある場所です。

どの場所もガイドさんの上手なお話があり、とても勉強になりました。

今のところ体調不良はでていません。また、みんなとても協力的に動いてくれています。

米国研修はまだ始まったばかりですが、このあとも気をつけていきます。

第三弾の報告もお楽しみに♪

〈今日の学び〉

・アメリカはレディファーストの国

・ネイティブが使っている挨拶の仕方を真似しよう!

・ワシントンDCのDCはDistrict of Columbia(コロンビアはコロンブスの女性名詞)

・ホワイトハウスの屋根には常にスナイパーがいて、不審者を狙っている!

・偉い人と知り合いになると連邦議会の中に案内してもらえる。

SG米国研修(アメリカ到着)

日本時間9月29日23時22分無事米国につきました!

米国研修リポート第一弾です。

今朝はみんな4時、5時起きだったそうです。

小松空港から羽田へ行き、羽田からワシントンDCに到着しました。羽田での乗換の移動や保安検査など非常にスムーズにできました!

ワシントンDCへ向かう飛行機はボーイング787で、最大横に9人・縦に35列の大型機でしたが満席でした。

長旅の楽しみはなんといっても機内食です。デザートにハーゲンダッツが出てきて少し疲れも癒されました。

ワシントンDCとは時差が13時間あります(サマータイムのため)。

午前10時に羽田を出て、13時間のフライトでワシントンDCに着いたので現地時間はまだ午前10時です。

長旅で疲れているけど、今から米国研修1日目が始まります。

様々なプログラムを通して普段は学べないことを学び、一回りも二回りも大きく成長して戻ってきたいと思います!

米国マンスフィールド財団との交流会

7月22日(火)の午後からアメリカのマンスフィールド財団のフェロー9名を本校にお迎えしました。同財団との交流会は2年ぶりとなりましたが、1・2年生49名が貴重な経験を求めて参加してくれました。

マンスフィールド財団は、毎年アメリカの政府機関に勤める職員(フェロー)を日本に派遣しています。今回訪問されたフェローのみなさんの所属先は、国防総省、宇宙軍、米国空軍、保健福祉省、国土安全保障省、国務省、運輸省でした。

フェローのみなさんは1年間日本に滞在し、日本の政府機関で活動される一方で、全国の主要都市を訪れています。金沢もその都市の1つで、石川県国際交流協会の援助のもと、日本語や日本文化について学んでいらっしゃいます。その活動の一環として、毎年県内の高校を訪問し、高校生たちと日本語と英語で交流されています。今回、本校も2度めの機会をいただき、交流会を実施することになりました。

<生徒の感想>

・今まで自分が無意識のうちに外国の人と話すことを怖がっていたとわかりました。今回の異文化交流で日本以外の国について知ることはとても楽しいことだと感じました。これから様々な国の人と交流したいと思えるいい時間になったと思います。

・自分の英語力の未熟さももちろんだけど、それ以上に自分のコミュ力の無さの方に精神的ダメージを受けました。今年はアメリカ研修にも行くので、このままの内向的性格では思うようにコミュニケーションを取れないのは明白なので、アメリカに行くまでになんとかもう少しだけでもポジティブ思考になって、失敗を恐れずに、英語で話すことに前向きになりたいと思います。

・アメリカ政府の方と話す機会はそうそうないので、業務内容からフェローの方々の人生までたくさんの初めてを知ることが出来て本当にいい経験になったと思う。フェローの方々が日本語を楽しんで話している姿から、自分も言語の壁に臆することなく英語の勉強や英語を用いたコミュニケーションを楽しんでいきたいと思った。自分の英語に対する意識改革にとっても、自身の経験にとってもすごくいい時間を過ごすことが出来たと思う。

・生の外国語を聞いて、コミュニケーションを取れる機会はめったにないためとても貴重な体験ができた。価値はそれだけにとどまらず、これからの挑戦についてアドバイスを頂いた。自分が英語が好きなことに改めて気がつけた。

・宇宙関係や医療関係の仕事と言っても、宇宙飛行士や医師だけではなく、もっとさまざまな職業の人がその分野に関わっているとわかった。フェローの方達のお話を聞いて、海外経験はとても人生を豊かにしてくれるのだと思ったし、海外留学に行きたい気持ちが高まった。

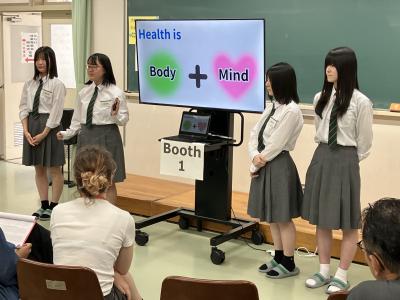

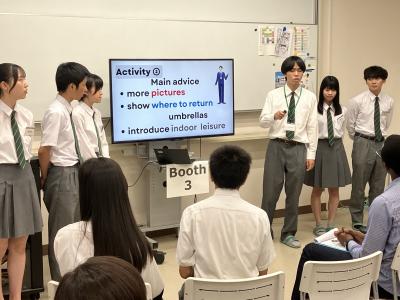

3年SGコース課題研究成果発表会

7月10日(木)午後からSGコース9期生(3年4H)による「課題研究成果発表会」を実施しました。9期生は、2年次の1月に行われた「研究発表会(日本語による発表)」以後も継続的に取り組んできた活動を発表内容に盛り込み、さらにはグローバルな視点も加えて英語でプレゼンテーションを行いました。生徒たちは、忙しい中でも開会式・閉会式の進行から発表までを自分たちで運営し、SGコースらしいユニークで特色ある発表会を作り上げてくれました。また、保護者の皆様にも多数ご参観いただき、有終の美を飾ることができました。

各班のテーマは以下の通りです。

A班:Fostering Belonging and Connection in Secondary Education(中高生の居場所づくりに関する研究)

B班:Rainy Days, Happy Ways: Kanazawa’s Umbrella Project(歩いて楽しい街づくりに関する研究)

C班:Checkmate Food Waste with Our Mate ~ Leftover Is Now Over ~(ゲームを用いた食ロス削減に関する研究)

D班:Understanding Disability: Path to a Better Society(障がい児への理解促進に関する研究)

E班:Prepare for Disasters through Stronger Local Community Bonds(避難所で安心できる環境づくりに関する研究)

F班:Revitalize the Local Economy ~ With Traditional Japanese Crafts ~(伝統工芸を用いた地域活性化に関する研究)

G班:Empowering the Next Generation with AI(小中高生のAI活用の促進に関する研究)

H班:Eating for Our Health Awareness(高校生の食を通した健康増進に関する研究)

<アンケート①:探究活動で一番苦労したこと>

・班のなかの会議が一番大変だった。班員全員がそれぞれちゃんと意見を持っているからこそ、みんなが納得できてかつ、自分たちのテーマやターゲットに合っているというものを考えることが本当に大変だった。話し合いだけでかなり時間を使った日もあって、でも今となってはそれがとても充実した大切な時間だったと感じる。こんなにみんなが積極的で自分をしっかり持っている人が集まることも今まで少なかったから苦労はしたけどとってもいい経験になった。

・イベントの立案から実行までのプロセスをスムーズに完了させること。企画書にしてもなかなか意見がまとまらないし、企画を作ってもすぐに訂正、など気が重たくなることが何度もあった。そのため基本的にすべてがギリギリだった。また企画書が通っても、イベントの集客、開催、運営、その後の事後報告をまとめるなどめんどくさいなとついつい思ってしまった。だけどそれらを我慢してやったことによって今の自分があると思う。その点で、様々な点で苦労したが、そこから様々な成長があったと思う。

・グループで協力することが大変でした。グループの仲が悪いと言いたいのではないのです。将来働くときもきっと同じことを感じるのだろうと思いますが、仲のいい人同士でも、いっしょに労働をこなすとなると、仕事のスピード感とか完成度とか、どのレベルを求めるか、必ずしも共有できず、ストレスになることもありました。

・今までやっていない、自分たちにしかできないことを探すこと。自分たちが解決したいことに対してすでにたくさん取り組みが行われているから、「それもうどっかやってるよね?」って何回も言われてしんどかった。何を変えて何をするのか考えるのが難しかった。

・英語発表の準備は大変だった。テストや模試が続き、日々忙しい中でなんとかやりきった。スライド作成から原稿作成、発表練習、すべて英語で慣れないことが多かったが、班員みんなで協力して最後完成できたことは大きな喜びになった。

<アンケート②:探究活動における一番の喜びだったこと>

・探究において一番の喜びを感じたのは、自分たちの発表に対して多くの聞き手が積極的に質問を投げかけてくれたときです。発表に真剣に耳を傾け、私たちの取り組みに興味や関心を持ってくれる人がいるのだと知り、とても嬉しく感じました。ただ聞き流されるのではなく、本気で向き合ってもらえたことが何よりの励みになりました。そして自分たちの探究が他者に影響を与える可能性を持っていることに気づき、大きな達成感とやりがいを感じました。

・探究の中で地域の人と話したりA班のコミュニティが増えたことが嬉しかった。イベントで想定よりも多くの人が来たときも嬉しかった。自分自身としては探究を自分の言葉でまとめて日本語や英語で人に伝えられるようになったことや、他人に探究を少しでも理解してもらえるようになったのが嬉しかった。

・インタビュー・ヒアリングで相手の方から「障害についての探究活動をしてくれて嬉しい」と言われたときや、特別支援学校での交流イベントでトクシの生徒や先生が笑顔になっているのをみたときに、自分達の活動が誰かの心を動かしていると感じたこと。

・発表や活動をするたびに応援してくれる人や褒めてくれる人がいたことがとても嬉しかった。私達の発表、探究を理解して、アドバイスをしてくれて、喜んでくれて、そういう人たちと直接話せたのがとっても楽しかったし嬉しかった。かなり煮詰まった時期もあったからこそそういったひとことひとことが心にしみたし、励みにもなった。そのたびに班のみんなの士気も高まって、次はもっと頑張ろうってなったあの空気感が最高だった。そうやって少しずつ自分たちの成長を感じられたことも嬉しかった。

・発表会です。1年前に先輩たちの発表を見て自分にこんな大層な役割が務まるわけがないと怯えていたけど、こうして1年経って先輩たちと同じ視点に立って話をすることで、私も大きく成長したんだなあという実感が湧いてとても嬉しかったです。班の皆もクラスの皆も発表という同じ目標に向かって頑張ってきたので、皆で大きなことを成し遂げたという感覚があってとても良かったです。