校長室より「おこらいえ」

休載のお知らせ

いつも読んでくださり

そして暖かい励ましのお言葉

ありがとうございます

しばらく「おこらいえ」の投稿を

お休みさせていただきます

講演と原稿執筆のご依頼が

立て込んできたことによります

中でも

OECD(経済協力開発機構)様からは

「未来の教師へのラブレター(仮)」

を書かせていただけることとなりました

震災体験を経て感じている

未来の教育への思いを綴ります

この「おこらいえ」の総集編

とも言うべきものになるのかなと思います

再会の目処は12月を考えています

生徒の活動につきましては

「輪高生の活動記録ブログ」にて

更新してまいりますので

引き続き応援・伴走

よろしくお願いいたします

ご来場ご視聴ありがとうございました

地震から 671 日目

豪雨から 407 日目

たくさんの方々に見守られて

「MAJI で WAJI 活」

行われました

ウエルカムボードは

「WAJI活公式キャラクター」であり

「輪島市未公式キャラクター」でもある

ワジねことフグたろう

これも生徒の作品です

お客様を迎えます

午前中は5つのステージ発表がありました

発表の内容はZOOMで配信し

全国のみなさまに見ていただきました

お昼にはキッチンカーが来てくださいました

「からてん」さん

なかよしのおふたりでやってます

からあげっ 揚げたこやきっ

フルーツドリンク

お品の最後にちっちゃい「っ」

が入るのがおちゃめです

金沢港クルーズターミナルに

よく出店されているそうです

「ふしぎなネッシー」さん

ドリンクとスイーツの専門店

オリジナルメニューの

「バーボー」がおすすめです

バームクーヘンを棒に刺して

だから「ばーぼー」

かわいくペイントしてあります

キャラクターのオリジナルネッシー

金沢の小さな公園でひっそり開店

なので店名が「ネッシー」

お目にかかるのがちょっと難しくて

でも見かけるとしあわせになれます

「萬屋おてる」

元気いっぱいテルさんのお店です

牛ロース串やオムそば チヂミ

定期的に被災地輪島に来てくださり

「ワイプラザ」などにも

出店してくださっています

今度は珠洲にも行かれるそう

こんなお店にも来ていただきました

四十沢木工工芸さんの作品になります

輪島塗の木地で被災地の涙を形どった

震災後に生まれた作品です

さまざまな支援で輪島に来られる方が

被災地にはお土産が売られていないので

金沢のお土産を買って帰られることに

さびしさを感じ

今できる輪島のお土産をつくりだされました

四十沢さんはその他にも

や

Sudo Masahiro Quartet Jazz Live.pdf

など

被災地元気づける

さまざまなイベントも

手がけていらしゃいます

キッチンカーも持ってきて

手作りスイーツや焙煎コーヒーを

振る舞ってくださいました

「WAJI活」でカフェを経営しているふたりも

玄関先でコーヒーを振る舞いました

お昼には供用間近の

仮設校舎内覧会も行われ

保護者をはじめ

多くの方々にご覧になっていただきました

こちらは「内田洋行」さんからのご寄付

新しい職員室に入れられた

フリーアドレス対応の

先生方の机と椅子です

新しい職員室を

先生方が働きやすい環境にしたい

とお願いしたところ

今回のご寄付につながったものです

内覧会に訪れた方からは

「どこかの I T 企業のオフィスみたい!」

と感嘆の声が聞こえました

午後からはポスターセッション

ポスターを円形に配置し

中央に設置した360°カメラから

全ての発表を配信できるようにしました

こちらの機材を今回ご提供くださったのは

音響機器の

「アバー・インフォメーション」様

今回こんな発表会にしたいと

提案させていただいたところ

こんなに素晴らしい機器を

ご準備してくださいました

全てのポスターセッションの様子が

ズームや移動も思うがままに

リアルタイムに送信できること

しかも周りのざわめきに関係なく

発表者の音声だけを

クリアに捉えることができる技術に

驚きでした

オンラインでご覧になってくださった方は

実感されたことと思います

クロージングでは

2年生の小町さんが

感動的なご挨拶をしてくださいました

最後には

「フードバンク愛知」様からの

ドーナツなどの支援物質を

岩本様が届けてくださり

会場のみなさんに配られました

防災用おにぎりの提供も

たくさんの方々にZOOM配信でも

お楽しみいただきました

以下

お寄せいただいた感想を

ご紹介させていただきます

「本日『街プロ』を視聴させて頂きました。生徒の皆さん、凄いですね。どんな取り組みをするかよく考えて取り組まれた様子がとてもよくわかりました。午後からしか見れなかったんですが、高校生の目線とは思えないくらい、課題や考察、今後の取り組みの展望など、しっかりと考えられていて、楽しく拝見させて頂きました。高齢化の進む現代に地域課題を若い世代が一緒に考えて自分達の社会を「こうしていきたい」「こんな風になったらいいな…」と考える事ができるのはとても重要ですね。私達リハビリテーションの取り組みも、「地域共生社会」の実現がキーワードになっていますので、改めて考えさせられました。」

新潟県より 言語聴覚士の堂井真理さま より

「『街プロ』発表会、リモートで拝見しましたが、生徒さんたちの表情が生き生きとして、とてもよいイベントでした。発表内容はバラエティに富んでいましたが、AIや発酵発電などには感心しました。何よりも、「街プロ」が地域に根付いた取り組みになってきていることが感じられて、喜ばしかったです。ご苦労様でした。」

RISE(ライズ)理事 岩見 一太 様 より

「千枚田の復興の子達と是非一度お話しが出来ればと思いました。直接訪問出来るタイミングとしては恐らく12月以降になってしまいそうですが、来年4月のイベント時に輪島高校ブースを設置して、クッキーの販売や活動PRをしてもらえないか?と相談出来ると幸いです。」

umbling Dice Records 大石 崇史 様 より

「これからの地域の主役である輪島高校の皆さんが、元気に、明るく積極的に活動できていることが伝わってきて、とても嬉しく思いました。輪島高校の探究活動は地域との繋がりが強く、活動性の高さを感じています。特に、自分たちで考え、試行錯誤している様子が伺え、今後につながる体験ができていると思いました。最後の生徒さんの挨拶を聞いて、輪島高校の探究活動自体が、輪島の活性化に繋がっている、役立っているのではないかと思いました。近い将来、輪島にお邪魔し、皆さんと交流できることを楽しみにしています。」

久留米大学 安永 悟 教授 より

その他紹介しきれませんが

ありがとうございました

明日は「MAJIでWAJI活」

地震から 670 日目

豪雨から 406 日目

震災直後

来れる生徒だけで集まって

傾いた体育館の冷たい床に

輪になって座って

「どうする?これから・・・」

見えない明日に向かって

たわいもない話から始めて

「上から降ってきた復興計画に

そのまま乗っかるな

僕らのまちは僕らがつくる!」

傷ついたふるさとを

元の形に戻そう

そうやって始まった

街づくりプロジェクト「街プロ」

明日はその発表会です

たくさんの方々に寄り添っていただき

励まされここまできました

明日に向かうたくさんの勇気をいただきました

その感謝の心をこめて

これまで取り組んできたことを

それぞれが発表します

明日の様子はZOOMで配信します

ミーティング 276 485 4778

パスコード 222105

で入室ください

9:50 スタートです

無料版ZOOMを利用していますので

40分経過したら接続が切断されてしまいますが

同じミーティングとパスコードで

入室しなおしてください

ご面倒をおかけしますが

よろしくお願いいたします

配信スケジュールは次のとおりです

【ステージ発表】

10:10 らくして防災 ~防災✕AI~

10:25 ヤマメ大捜査線 in 輪島

10:40 スポーツで健康 ~訪問型ジム~

10:55 猫も人間も食べられるお菓子

11:10 神戸震災学習ツアー

【ポスターセッション】

13:00 能登のまいもんを広めよう

13:10 積雪発酵発電

13:20 高齢者といっしょ~心も身体も健康に~

13:30 未来へつなぐツアー

13:50 心も輪島も未来も明るくしよう

14:00 ペットと安全に避難するには?

14:10 災害に向けた電源づくり

14:20 千枚田の復興

今回配信機器をご提供してくださったのは

アバーインフォメーション株式会社様

360°カメラで全方向のポスターを捉え

高性能マイクで

ざわつくポスターセッションの中から

ピンポイントで目的の音声のみを拾います

クリアで臨場感ある音声をお試しください

こちらは使用する機器のパンフレットになります

今回無償でご提供いただけることになりました

ありがとうございます

じゃんけんの壺

地震から 669 日目

豪雨から 405 日目

2年前の大晦日

忙しすぎて帰省できずに

そのうち帰ろうと

アパートでお正月を迎え

被災してしまい

そのまま何ヶ月も

車中泊をせざるを得なかった

山崎裕貴先生

情報科の彼がいてくれたおかげで

輪島高校のネットワークは

1月4日に全面復旧するという

奇跡を見せるわけです

その山崎先生の研究授業が行われました

楽しみながら

プログラミングの技術を身につけます

試行錯誤しながら

諦めない力や順序立てて考える力を

身につけます

山崎先生曰く

「今日の授業は数学に例えると

因数分解ができるように

なったレベル

これから様々な技術を身につけると

アプリ開発できるようになる」

とのことでした

隣のクラスでもおもしろそうな授業をしていますよ

山上 佳織 先生の家庭一般

本物の和服の10分の1

ミニチュアの着物づくりです

和装の基礎とその特徴を学びました

昨日お越しになった

山梨県立興譲館高校さん

支援金をくださるとともに

牛奥商店様からの寄付金も

お持ちくださいました

株式会社まもかーる様も

一緒に支援金を持ってきてくださいました

本当にありがとうございます

輪島実業高校の元同窓会会長の椿原様

「元」というのは

現在は「桐章会」役員だからです

「桐章会」は輪島高校の同窓会組織

震災直前に迎えた

輪島高校の創立百周年の際に

両校の同窓会組織が一緒になりました

輪島実業高校は

元々は輪島高校の商業科

戦後のベビーブームにより

独立したのですが

少子化により募集停止

輪島実業高校の商業科や

輪島塗職人を養成するインテリア科の

優れた教育実践は

現在の輪島高校普通科ビジネスコースに

脈々と引き継がれています

いわば元の鞘に収まった

という形でしょうか

一時期両校は仲が悪く

同窓会組織が一緒になることに対して

苦情やお怒りの言葉も聞きました

しかしながら

昔のしがらみを捨て

親の出身校に関係なく

これからの輪島の子どもたちを

一緒に力を合わせて育てていくことが

重要であると判断しました

話は大きくなりますが

日韓関係もそのようになればいいなと

新しい総理の手腕に期待しています

さてその椿原様が

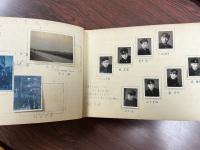

被災した自宅から見つけた

1952年の輪島高校の卒業アルバムを

学校に寄付してくださいました

戦後わずか7年後のアルバムには

戦後復興の中心となっていく

若者の姿が凛々しく写っていました

まるで当時の映画のポスターのような

何ともおしゃれなアルバムです

みなさんにお願いです

被災した家の片付けの際に

このような昔のアルバムありませんか?

ありましたら

輪島高校に寄贈していただけないでしょうか

ある年度以降のものは揃っているのですが

貴重な資料として揃えたいと考えます

3年生「英語探究」選択の生徒たちが

「海の星幼稚園」を訪れ

園児たちとの交流を楽しみました

まずは「じゃんけん列車」

英語でじゃんけん

「Rock Paper Scissors!」

話はそれますが

フランスのじゃんけんには

石 ハサミ 葉っぱ(紙)のほかに

壺があります

グーを緩めて丸い壺を作ります

石やハサミは沈むので壺に負けますが

葉っぱは浮かぶので壺の負けです

ちょっとややこしいのですが

色々駆け引きがあって面白そうです

次はクイズ

そして絵本読み聞かせ

「きんぎょがにげた」

「はらぺこあおむし」

「Good Morning Mr. Moon」

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

今日が最終回

(21)未来へつなぐツアー

さあどんな未来が待っているのでしょう

ご覧になってのお楽しみです

当日はお昼にキッチンカーも来てくださいます

できたばかりの仮設校舎のお披露目会もあります

内田洋行さんからご支援いただいた

フリーアドレス制の職員室も

ご覧になれます

ぜひお越しください

また

360°カメラで発表会の様子を

同時配信します

お越しになれない方は

どうぞご覧ください

被災地の生徒たちが思い描く

未来のふるさとを

ぜひご覧いただきたく思います

ようこそ!興譲館高校 ご一行様

地震から 668 日目

豪雨から 404 日目

山梨県立都留興譲館高等学校のみなさんが

本校を訪れてくださいました

以前に

本校生徒のアイデアを形にした『応援弁当』と

『能登復興・輪島高校復興祈願竹灯籠製作』

でお世話になった

DJ KOUSAKU さんが

連れて来てくださいました

先日万博のフィナーレで朗読した

正角 心音 さん

実は『応援弁当」にも携わっていて

玄関でKOUSAKU さんと再会を果たしました

万博閉会式の話をすると

「フィナーレ見たよ

櫻井くんと出てたね

実はうちのバンドのメンバーが

『嵐』に楽曲提供してるよ」

とのこと

何?この引き寄せ

自ら希望してきてくださった

心優しい10名の生徒さんと

ふたりの先生方です

ビジネスコース1年生と交流しました

校舎案内のあと

山上 佳織 先生による

防災に関する授業を受けました

グループワークの結果を発表する場面では

両校の生徒で絡みながら発表する

グループも見られました

岡山県立興陽高校さんと開発したバスソルトを

お土産におあげしました

輪島高校の「さかなクン」

伊奈岡克俊 先生の研究授業です

伊奈岡先生は生物が大好きで

いつも楽しそうに授業をする

と生徒から評判で

生物の楽しさを知り

自分も生物学に進みたいという

卒業生を何人も送り出しています

今日は血液型の話です

ゴリラの血液型は全員B型

よく言われますが

実はそれは正確ではなくて

確かにニシローランドゴリラは

全員B型だけど

ゴリラ全種でいうと何種類かあります

というトリビアを導入として

DNAの塩基配列とアミノ酸配列

の関係を学びました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(18)千枚田の復興

(19)カフェと音楽で輪島を活性化させる

コーヒーは漢字で「珈琲」と書きます

考案したのは幕末の蘭学者

宇田川榕菴(うだがわようあん)です

「珈」は髪に挿す花かんざし

「琲」はかんざしの玉をつなぐ紐

をそれぞれ意味する字です

コーヒーの赤い実が

当時の女性が髪に飾っていた

「かんざし」に似ていることから

つけたそうです

「琲」の王篇を糸篇に変えると

「緋(あか)」になりますし

なんともセンスの塊です

「酸素」「水素」「細胞」なども

彼の命名によります

「酸」の素は実は水素イオンなので

「酸素」は誤訳といえば誤訳

なんですけどね

(20)運動で市民同士の絆を深めよう

被災地でもできるスポーツ

子どももお年寄りも一緒に楽しめる

そんなスポーツを考えています

例えばモルックのような

モルックは

フィンランドのカレリア地方の

伝統的なゲームであるキイッカ(kyykkä)を元に

1996年に開発されたスポーツです。

木の棒を投げてピンを倒す

ボーリングのようなスポーツです

床が傾いている本校の体育館でやると

投げた棒が

ひとりでにコロコロと戻ってくるという

オートマチックモルック場と

なるのでした

今回の発表会はその傾いた体育館で行います

紅白歌合戦を中継した時に

待合室として使用していた場所です

そんなところもぜひご覧になってください

能登で被災した高校生たちはいま

地震から 667 日目

豪雨から 403 日目

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(15)輪島をゆるキャラで盛り上げよう

今では観光地のマスコットとして

全国展開している『ゆるキャラ』

もともとは

イラストレーターのみうらじゅんさん

が考案したものです

『ゆるキャラ』には3つの条件があるそうで

① 郷土愛に満ちた強いメッセージ性があること

② 立ち居振る舞いが不安定でユニークであること

③ 愛すべき「ゆるさ」を兼ね備えていること

ちなみに「マイブーム」もみうらさんの造語

「ゆるい」+「キャラクター」=「ゆるキャラ」

「マイ(私)」+「ブーム(大衆)」=「マイブーム」

既存のものを組み合わせて

新しいものを創り出しているのですね

(16)災害に向けた電源づくり

さあ今回のエネルギー三部作の最後

昨年つまり被災1年目の『街プロ』では

子供やお年寄りの居場所づくりの

探究が目立ちました

今年はエネルギー

つまり被災経験を経て

次の世代へどう繋げるか?

をテーマにしたものが目立ちます

生徒たちの心の持ちようも

少しずつ未来に向かって

変わってきています

(17)ペットと安全に避難するには?

輪島高校では

避難所として

ペット同伴者の部屋を

ひとつこしらえました

ペット同伴避難の実現に向けての活動を

展開されている団体の方の話によると

学校を避難所として運営するときに

ペットを入れると

避難所を閉鎖した後

その部屋に生徒を入れることが

衛生上問題である

という理由でなかなか進まない

という話です

何ら問題がなかったことが

今回実証されましたけど

いかがでしょう?

朝日新聞さんから

「能登で被災した高校生たちはいま」

という動画のLINKをいただきました

https://m.youtube.com/watch?si=tqQGPmWELN0YFEyz&v=YPL9MfEWKdk&feature=youtu.be

24分ほどの動画になります

もとよりもっと

地震から 666 日目

豪雨から 402 日目

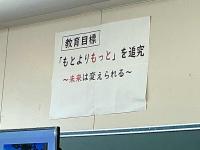

東陽中学校の高校説明会に行ってきました

素敵な教育目標を見つけました

「もとよりもっと」

短い言葉の中に

深い意味が込められた

素晴らしいメッセージですね

東陽中学校は

地震はもとより

半年後の豪雨で

甚大な被害を受けた場所です

氾濫した河川の両岸には

おびただしい数の土嚢が

痛々しいまでに積まれています

それでも少しずつ

ほんとうに少しずつですが

前に進んでいます

傾いた電柱の横に

新しい電柱が建てられていました

「もとよりもっと」

よくなりますように

途中の道路

一旦傾きが止まっていたのですが

またひどくなってきています

今日は急に寒くなって

冬の日本海を思わせる荒波です

隆起してできた新しい海岸と織りなす

コントラストは

ドラクロワの絵画のようです

先日「商い甲子園」でお世話になった

藤原美江さまから

すてきな贈り物をいただきました

流木アートでしょうか?

おしゃれなトレイです

11月1日の「MAJIでWAJI活」

街プロ発表会にお越しくださった方で

ご希望の方に差し上げます

またいっしょに活動してくださった

高知商業高等学校ジビエ部と

三重県の青山高等学校のみなさまからも

支援金をいただきました

ありがとうございました

OECD(経済協力開発機構)から

「ティーチングコンパス2025」 が

リリースされました

未来における理想の教員の姿を

描いたものです

本校もご指導いただきながら

作成に関わらせていただきました

ぜひごらんになってください

ポンチ絵も公開されています

世界各国からの参加者一覧です

Wajima High School (JAPAN)

の名前があります!

半島の最先端から

目指せ世界の最先端!!

商い甲子園

地震から 665 日目

豪雨から 401 日目

高知県は安芸市で行われている

全国商い甲子園に出店する機会を

いただきました

発災以来いろいろと

寄り添ってくださっている

藤原美江 先生に

お繋ぎいただきました

藤原先生は

「はりまや橋デザインコンテスト」

でグランプリを取られ

以来この大会の顧問を

務めていらっしゃるそうです

「土佐の高知の播磨屋橋で

坊さんかんざし買うを見た

よさこいよさこい」

江戸時代の

僧侶の「純信」と

少女「お馬」の恋物語

かんざしを買った「坊さん」は

実は「純信」ではなく

「お馬」に横恋慕する「慶全」

さらにはふたりを引き裂くために

嘘の噂まで流します

当時僧侶は妻帯が禁止されていたため

噂が広まり捕まるのを恐れ

「お馬」と「純信」は駆け落ちしますが

結局捕まりふたりは引き裂かれます

そんな悲恋物語の残る高知

そのお隣の安芸市での商い甲子園です

開会式で入場行進

四国の高校を中心に全国から集まりました

出店のみなさんをご紹介します

高知中央高等学校さん

近森産業さんとコラボしての

カツオ香る高知の揚げ餃子です

高知県立檮原高等学校さん

ワイン用のブドウで育てた高知牛

廃棄食材で作った

フードロスにも配慮したカレーです

高知県立山田高等学校さん

香美市の三谷ミートさんの

大人気の手羽先とチューリップです

高知県立安芸高等学校

「あきこう防災特別課」のみなさん

被災地のために

募金活動をしてくださっています

高知県立宿毛高等学校さん

OBである「豊ノ島」関の

ご実家のお豆腐です

愛媛県立西条高等学校さん

商業科で経営するお店「めぐみソムリエ」

たぬきまんじゅうがおすすめです

全部紹介したかったけど

時間がなくて

回りきれませんでした

私は会場の一室を借りて

能登半島地震での経験を語る

講演会をさせていただきました

会場には地震の悲惨さを物語る

パネルも展示してくださっていました

アキ市だけにアキない甲子園

かと思ったら

もっと深い理由がありました

安芸市は岩崎彌太郎氏の生誕地

世界に名だたる

現在の三菱グループの礎を築いた

幕末屈指の経済人です

彌太郎は30代で「土佐商会」に務めます

土佐特産である

樟脳や和紙そして鰹節

それらを売り

軍艦や武器を買いました

彌太郎は

坂本龍馬ら海援隊の

給料の支払いも行ったそうです

現在輪島高校は

「三菱みらい財団」さんから

採択されて資金援助を受けていますので

生徒のみなさんは胸をはりましょう

我々は

坂本龍馬が給料をもらっていた人と同じ人から

資金援助を受けています

龍馬も我々も

日本の未来をつくっちゅうぜよ

帰路につきました

目の前に太平洋が広がります

アンパンマン電車も走っています

高知駅のホームはオシャレです

なんかヨーロッパにこんな感じの

なかったですか?

福岡第一高校さんでの「パラマ祭」で

頑張っている様子を

岡本先生が知らせてくださいました

生徒たち疲れも見えますが元気です。

朝食のバイキングでプリン2泊とも3つずつ

計6個食べた生徒がいます

昨日の様子をお知らせします

パラマ祭1日目

10時からの開場を目指し

福岡第一高校さんに向かいました

今回のパラマ祭では

きゅうりのバスソルト

とまとのバスソルト

藤のバスソルト3種類を販売します

これらのバスソルトは

輪島高校の生徒が

県外の高校 大学そして企業と

コラボして作ったものです

前日福岡に到着してから

ホテルで手分けして袋詰めしたので

自分たちで準備したからか

商品に対して愛着を感じているようです。

福岡第一高校さんの生徒会メンバーの力も借りながら

販売しました

みなさんの頼もしいこと!

お客さんに声をかけてくれたり

商品の説明を丁寧にしてくださったりしました

買ってくださる方の中には

能登の状況を聞いてくださる方や

「応援しています!」と声をかけてくださる方が

たくさんいらっしゃいました

今回「ペットと災害」について探究しているチームの

パンフレットも持参しました

ペットを飼っていてもいなくても

興味深く聞いてくださり

当時の状況も聞いてくださいました

せっかくパラマ祭に参加させていただいたので

今後の輪島高校のイベントの参考にするために

校内を散策もさせていただきました

輪島高校生徒会長の北村くんは

スマッシュブラザーズ大会に参加しましたが

結果は惨敗

勝てそうな要素は全くなかったそうです

ステージではたくさんのパフォーマンスが

披露されていました

今回のパラマ祭に向けて

みなさん準備をされているらしく

盛り上がりがすごかったようです

前回夜の体育祭でお邪魔した際にも感じましたが

福岡第一高校のみなさんは

それぞれが全力で学校行事を楽しんでいる様子です

自分の「好き」をつきつめ

表現している姿がとてもきらきらしていました

輪島高校も

そんな自分の好きを形にできる学校になると

いいなと感じました

どうでもいい話ですけど

新幹線の前の座席の網に

フリーペーパー戻す時

角っこが折れ曲がって

「イーッ」てなりませんか?

パラマ祭

地震から 664 日目

豪雨から 400 日目

福岡第一高校さんの「パラマ祭」に

お招きいただきました

個性教育の一環として展開されている

「パラマ塾」の成果を発表する学校祭です

『パラマ塾』は

「個性の伸展による人生錬磨」を具体化させた

個性の育成を目的とした

ユニークな塾形式の授業です

生徒一人ひとりが持つ「個性」を

引き出し伸ばし育てることを

目的としています

都築 仁子 校長先生のご挨拶より

「Parama とは

サンスクリット語の

『Parama-alta』

即ち「第一義諦」の略です

仏教語です

校名の由来となりました

個性の意味です

本校には福岡はもとより

全国そして海外からも

毎年多くの個性を持った

高校生が集結します

それぞれが

夢や希望の実現に向かって

パラマ塾を居場所にして

常に新しい自分

本当の自分に向かって挑戦し

それぞれが目指すものを

確実に手にしてほしいです

素晴らしいパラマ塾です

今年もアクティブな成功を祈っています」

福岡第一高校さんは

能登半島地震直後の

1月から数ヶ月間

寒空の下募金活動に立ってくださり

本校へと支援してくださいました

それ以来ずっと寄り添って

くださっています

一年間の活動の集大成の場ということで

圧巻のクオリティーです

生徒会の生徒をお招きいただき

『輪島塾』として

仲間入りをさせていただきました

環太平洋大学の大池教授のご指導ものと

岡山県の興陽高校さんと共同開発した

バスソルトの販売をしてきました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「街プロ」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(12)囲碁ボールで輪島を明るく

碁盤に見立てた人工芝マット上で

木製スティックで白黒のボールを操って

五目並べを行うニュースポーツです

兵庫県氷上郡柏原町(現在の丹波市)で

町おこしのために1992年に

考案されたものだそうです

囲碁の勝負によって領地争いを解決した

という故事が同町にあることが

考案のきっかけとなっています

(13)積雪発酵発電

積雪発電とは

太陽熱や廃熱などの熱源と

積雪による冷熱の温度差で

発電する仕組みです

発酵発電とは

発酵によって生じた

メタンガスを燃料に

発電する仕組みです

このグループは

このふたつを組み合わせることを考えた

ということでしょうか?

(14) 心も輪島も未来も明るくしよう

昨年度花火を打ち上げたグループの

流れを汲む活動です

冬の夜を彩る

イルミネーションをつくります

「まちを明るく元気にしていくこと」

「参加・交流の生まれる活動にしていくこと」

「資源循環や観光の要素も入れていくこと」

を意識して動いています

博多での販売を応援した後は

高知での販売の応援に向かいます

吉野川の美しい渓流です

大歩危小歩危の山あいを抜けます

アンパンマン号も走っています

ごめんまちこさんが迎えてくれます

明日は安芸市で開かれる

「商い甲子園」に参加してきます

奥尻島も忘れないで

地震から 663 日目

豪雨から 399 日目

佐賀で開催された

全国音楽教育研究大会

フィナーレでふたたび

全員でフェニックスを大合唱しました

全国の多くの先生方から

励ましのお声をかけていただきました

北海道からお越しの

今金中学校の 清水 桃子 先生

奥尻中学校の 塩原 祐馬 先生と

お隣になり

いっしょに歌いました

奥尻島といえば

平成5年に発生した

北海道南西沖を震源とする

マグニチュード7.8の

地震によって発生した津波が

わずか2分後に到達して

奥尻町だけで 198人もの

死者・行方不明者が出た場所です

先日も別の機会に

奥尻島ご出身の先生とお会いしましたが

「世間は阪神淡路大震災以降

東日本大震災や

熊本地震などよく取り上げるけど

阪神淡路の2年前に起こった

私たちを襲った悲劇のことも

忘れないでほしい」

とおっしゃっていたのが

心に残っています

【今日のDeep Purple】

教科を超えた授業実践を紹介し

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

今日は国語と商業の教科横断です

授業者は

電話が鳴る前に

かかってくることを予知できる

高森まどか先生

テーマは

「メールの書き方を学ぼう!」

書き方を学ぶ前に書いたメールを

全員で見ながら

良い点と良くない点を考えました

「件名」はあったほうが良いことや

長すぎると見ずらいこと

また最初に名乗ったほうが良いことに

気づきました

そのあと

商業と国語表現の教科書を

見比べながら

ビジネスにおけるメールの

一般的なルールについて学びました

その後日程調整のメールを例に

スムーズなやり取りにするには

どうすればよいか考えました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(9)高齢者といっしょ

〜心も身体も健康に〜

75歳以上を後期高齢者

65歳以上を前期高齢者

と呼ぶそうですが

初期高齢者の私は

後期高齢者並みの記憶力が自慢です

最も得意とするのは

用事があってある場所に来たのに

着いた途端用事を忘れてしまい

思い出そうと元の場所に戻ってみても

用事があったことすら忘れてしまうことです

これが私が心身共に健康である

元気の源となっています

周りは迷惑していると思いますが

(10)こども食堂について

子どもが一人でも安心して利用できる

無料または安価な食堂です

食事の提供だけでなく

子どもたちの「第三の居場所」として

学習支援や多世代交流の場としての

役割も担っています

(11)らくして防災

〜防災 × AI〜

防災が大切なのはわかっていても

なにを準備していいのか?

食品の消費期限が気になったり…

そんな不安や面倒を

一気に解決するアプリを開発中です

今回の発表会は

オンラインでもご覧になれます

お楽しみに