校長室より「おこらいえ」

世界史のメガネ

地震から 550 日目

豪雨から 286 日目

「秋の大会で日本航空石川高校に2-3

春の大会で星稜高校に2-3

いずれも優勝候補相手に

悔しい思いをした野球部

あと1点が追いつけずに

あと1回が守り切れずに

ここまでくると

野球の技術を超えた人としての強さ

諦めない粘り強さ

ピンチに動じない心の強さ

そういったものが決め手になります

このことは

野球の練習だけではなく

日常生活のあらゆる場面で鍛えることができます

家に帰ったら必ず机に向かえ!

どんなに練習で疲れても

必ず勉強しろ!

やると決めてやりぬけ!

『今日はこの辺にしとこうか』

そう感じたときに

どんなにくたくたでも

あと5分を頑張ってみろ!

『自分はこれだけやったんだ』

その自信が

その誇りが

届かなかった1点

守り切れなかった1イニング

それを取り返してくれる!」

本日野球部と吹奏楽部の壮行式が行われ

「傷ついたふるさとで

それでも必死に前を向いて頑張っている

輪島市民を

ぜひ甲子園に連れて行ってくれ!」

こう激励しました

吹奏楽部もぜひ素敵な演奏を聴かせてください

【今日のDeep Purple】

「紫」をテーマに全ての教科を貫いた

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

4日目は〔世界史〕と繋げてみましょう

Even before Nero issued a decree in the first century A.D. that gave the emperor the exclusive right to wear royal purple garments, the association of this dye with royalty and high ecclesiastics was well established.

ネロが自分以外の帝王紫の使用を禁止した1世紀以前より

この染料は王族および高位聖職者との結びついていたことを

英語論文で読み解くことができました

さてネロとはいったい誰?

世界史の先生に登場していただき

教えてもらいたいのですが

テストの採点で忙しそうなので

AI先生に訊いてみました

「皇帝ネロは

西暦54年から68年まで

ローマ帝国を治めた5代目皇帝です

現在のイタリア・ローマ出身です

若くして即位し

当初は賢明な政治を行いましたが

次第に暴君として悪名を高めました

功績としては

ギリシャ文化を称え

芸術やスポーツを奨励したことが挙げられます」

なるほど!

イタリアに芸術が根付いているのは

そんな背景があったのですね

「ネロは自ら歌や詩を披露するのが好きで

観客を無理やり最後まで聴かせました

中にはトイレに行きたくて気絶した人もいたとか」

うーん

ジャイアンみたいですね

たしかに暴君だ

ジャイアンの名言

「お前のものは俺のもの

俺のものも俺のもの」

これだけ聞くと

なんだか全部自分のものにしたい

本当に暴君に聞こえますが

入学式の日

迷子になったのび太は

ランドセルもなくしてしまいます

心配したジャイアンはのび太を探しに出ます

その上雨が降ってきて

心がくじけそうになっても

必死に走ってのび太を見つけ

体を張ってランドセルも取り戻したのです

「ありがとう!でもなんでここまでしてくれたの?」

「だってお前の物は俺の物

俺の物も俺の物だ!」

こんな文脈で使われたものなのです

ところでこの「文脈」ってことば

最近意識高い系の方がよく使われるので

なんだかかっこよくて使ってみました

さて一方ネロの方はというと

「ローマ大火(64年)の際

火事を見ながら竪琴を弾き歌った

という伝説も有名ですが真偽は不明です」

なんか映画になりそうですね

「最終的には反乱に遭い

自ら命を絶ちました」

どんな最後だったのでしょう

気になりますね

こうしてどんどん学びが拡がっていきます

さて明日は国語のメガネで見てみましょう

【今日の「WAJI活」】

2年生が取り組む街づくりプロジェクトを紹介し

協力してくださる方を募集するコーナー

第14回目は「観光ツアー」

〔解決したい課題〕

震災によって失われた輪島の風景

〔目標とする未来〕

壊れた橋や崩れた山肌など

観光地が修復され

輪島風景を取り戻している

〔方法・手法〕

被災地ツアーを行うことで

伝災・防災に取り組みつつ

収益を輪島市の復旧に使ってもらう

〔これまでの活動〕

ツアープランナーさんから話を聞き

プラン作成のノウハウを教えてもらいました

また、災害ゴミを何とかできないかという思いから

プラスチックゴミをアップサイクルしていらっしゃる

REMAREさんの工場見学のため

三重県へ行ってきました

災害ゴミの漁網を再生させた

ベンチの製作を行いました

現在は

朝市と千枚田に絞ったプランを作成中です

【能登の高校生に世界を感じる体験を!】

クラウドファンディング募集中

将来被災地の地域医療に貢献したい

あるいは日本の災害現場での医療に携わりたい

そんな高校生が

アメリカの大学で最新医療を感じてきます

将来の輪島の地域医療のために

ぜひ募金のご協力を!

直接学校に持参いただいても結構です

ご連絡くださればいただきにあがります

(遠隔地は無理ですけど)

英語のメガネ

地震から 549 日目

豪雨から 285 日目

輪島高校では

「コア輪島」

「夢道場」

授業以外で学力を高めるための

ふたつの特別講座を開講しています

「コア輪島」では

授業の内容を超えた

ハイレベルな内容を行います

「夢道場」

では授業でのつまづきを解消するために

基礎的な内容を復習します

本日昼休みに「コア輪島」

岡本先生が

ハイレベル英語講座を行いました

お弁当を持って食べながら参加します

私の経験では

何かを食べながらの学習は

アウトプット型にはさほど効果がありません

思考させるのにもあまり適しません

ただインプット型の学習には

効果があると感じています

味覚や嗅覚さらには触覚とリンクさせて

記憶させると

その効果は大きいと実感しています

私も昼休みにお弁当を食べながら

インプット型暗記型の講座を

よくやっていました

早朝学習いわゆる0時限目の講座も

やったことがありますが

こちらは全く効果を感じませんでした

無理に早起きさせて登校させても

その後の授業へのモチベーションが下がったり・・・

生徒が何を学んだかではなく

教員が何を教え込んだかだけを重視した講座で

正直教員の自己満足と

管理職への「やってますよPR」に過ぎませんでした

自分も疲れるだけで

生徒にも本当に悪いことをしたなと反省しています

【今日のDeep Purple】

「紫」をテーマに全ての教科を貫いた

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

3日目は〔英語〕と繋げてみましょう

古代ヨーロッパで珍重されていた

「帝王紫」について書かれた

英語科学論文があります

今日はそれを読み解いてみましょう

科学論文を読むときのポイントは

① 文法的に難しい構文はない

英語ネイティブでない方にも読んでもらう前提なので

中学・高校程度の平易な文章で書かれています

② わからない単語は読み飛ばす

専門用語がたくさん出てきますが

いちいち訳す必要は全くありません

③ 直訳しない

情報の本質をおおまかに捉えるだけでよい

④ 図表を大いに参照する

先に図表にざっと目を通すと英文が理解しやすい

Royal purple, 6,6’-dibromoindigotin(DBI,Structure Ⅲ in Figure 1, X=Br), is the most renowned of ancient dyes.

Royal purple は ancient dyes です

Even before Nero issued a decree in the first century A.D. that gave the emperor the exclusive right to wear royal purple garments,the association of this dye with royalty and high ecclesiastics was well established.

ネロの前 1世紀頃 emperor は royal purple の garments を着てどうのこうの

As one example, biblical texts incorporating Iron Age traditions prescribed that the tabernacle curtains and the high priest’s vestments were to be dyed with royal purple.

ひとつの例として tabernacle のカーテンや high priest のベストが royal purple でなんとか

こんな程度のざくっとした訳で

どんどん読み進めていくとよいです

なんか royal purple が

高貴なものというイメージ が

なんとなく伝わってきます

The sociopolitical and religious significance of royal purple was closely tied to its economic value.

royal purple の経済的価値について書かれていそうです

In some periods, it was worth as much as 10-20 times its weight in gold.

金の10倍から20倍の価値があった!?

This circumstance can be traced to the fact that the precursors of DBI, which convert to the dye in air and light (see Figure 1), are found in nature only in the hypobranchial secretions of certain marine mollusks (Figure 2). As many as 10000 animals are needed to Produce 1g of the dye.

前半は何言っているのかよくわからんが

最後に1gの dye を produce するのに 10000匹!

ここまで来ると

dye は染料のことを言っているんだなと検討がつくし

produce の意味も「つくり出す」みたいなかんじかな

と予測がつきます

ところで言語学者が

初めて出逢う言語の研究をするとき

どうやると思いますか?

当然通訳も辞書も全くない

初めて耳にする言語です

まず始めに

紙に絵を描いて現地人に見せます

動物とも植物とも食べ物とも化け物とも

何が何やらわからない絵です

すると相手は

「እንታይ እዩ?」

と言ってきます

「እንታይ እዩ?」は

「何だそりゃ?」という意味だとわかります

そして次に例えばリンゴの絵を見せて

「እንታይ እዩ?」

と尋ねます

すると相手は

「መለ」

これがリンゴを意味する言葉だとわかります

ちなみにこれはティグリニャ語といって

エチオピアの公用語のひとつです

かわいい文字ですね

このように地道に言葉の意味を調べていくそうです

さあさあ「紫」をテーマに

世界の言語学にまで繋がってきましたよ

英語論文の中にネロというキーワードがありましたね

明日は世界史のメガネで「紫」を見てみましょう

【今日の「WAJI活」】

2年生が取り組む街づくりプロジェクトを紹介し

協力してくださる方を募集するコーナー

第13回目は「町づくり」

〔解決したい課題〕

震災により観光資源がなくなった

〔目標とする未来〕

地震前以上に観光客が来る町

〔方法・手法〕

災害ゴミでジオラマをつくる

〔これまでの活動〕

市役所の観光課で話を聞いたり

どんな町になってほしいか

校内でアンケートをとりました

輪島市本町周辺地区まちづくり協議会に参加し

朝市の復興に向けて

高校生の意見を伝えてきました

今後は

大成建設さんや

金沢大学さんといっしょに

復興まちづくりプロジェクトに

参加していきます

【能登の高校生に世界を感じる体験を!】

クラウドファンディング募集中

将来被災地の地域医療に貢献したい

あるいは日本の災害現場での医療に携わりたい

そんな高校生が

アメリカの大学で最新医療を感じてきます

将来輪島で医療の道に就く若者に

世界の医療を直接学ぶこの機会を!

みなさんのお力をぜひお願いいたします!

私もファンディングに挑戦してみました

途中LINEにするかFacebook にするか尋ねられたり

はたまたアドレスを入力せよと命じられたり

面倒くさくてやめようと思いました

途中で面倒くさくなった方

いただきに伺いますのでご連絡ください!

生物のメガネ

地震から 548 日目

豪雨から 284 日目

先日本校を訪れてくださった

石川県立看護大学の戸部浩美先生

(現在はブリガム・ヤング大学で客員教授として1年間勤務)

が中心となって

「能登の高校生にアメリカ・ホームステイで世界を感じる体験を!」

クラウドファンディングをしてくださっています

現在のところ支援総額の関係上

本企画の窓口として企画当初から支援されている

穴水高校から2名のみ(教員1名、学生1名)

の招待の予定とのことですが

輪島高校からも自腹でいいのでぜひ参加させて欲しい

とお願いしています

ただ今後支援が集まると

少しでも輪高生の負担が減りますので

みなさんにぜひご支援をお願いしたいと思い

下にリンクを貼らせていただきます

将来輪島で看護の道に就く若者に

世界の看護を直接学ぶこの機会を

ぜひ与えて下さい

みなさんのお力をぜひお願いいたします!

今日で期末考査を終了しました

驚いたこと

四日間を通して

欠席者が最終日にひとりいただけでした

別室受験者が最終日に

けがのためやむを得ず遅刻したひとりだけでした

これまで体調が悪く

というより心の不調を訴え

教室に入ることのできない生徒が

毎回相当数いたのですが

これも震災により

心の変化を遂げたからでしょうか

つらいことを経験し

大きく心が成長したのだと

そして強くなったのだと確信します

【今日のDeep Purple】

「紫」をテーマに全ての教科を貫いた

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

2日目は〔生物〕と繋げてみましょう

七尾湾で採れる「アカニシ」を用いて

古代の染料である「帝王紫」を

再現できることがわかりました

今日はその生物実験の模様をお伝えします

材料の「アカニシ」はアクキガイ科の一種

「悪鬼貝」とも書きます

学名 Rapana venosa

巻貝の仲間です

巻貝には右巻きと左巻きがあります

尖った方から渦をみて

時計回りが右巻です

殻の尖った方を上にすると

開いている部分が右に見えます

巻きの向きは遺伝的に決まっていて

同じ種類の貝は基本的に同じ向きに巻いています

サザエやバイ貝などほとんどの巻貝は右巻きで

このアカニシも右巻きです

中には左巻きのものもいるようですが少数派です

どうしてほとんどの貝が右巻きなのかは

よくわかっていないそうです

富山の平野部では

左巻きのヒダリマキマイマイという

カタツムリが見られるそうです

富山の方

見つけたら写真送ってください

さて片方のはさみだけがやたらと大きい蟹がいますが

右巻きの貝を食べやすく進化したのかと思って調べたら

全く関係ないようでした

片方が大きいのはオスだけで

大きなはさみを振り上げて求愛するそうです

さてクイズです

次の漢字は何てよむでしょうか?

「鰓」

ヒント1:魚の名前ではありません

ヒント2:魚の部分のなまえです

ヒント3:ヒトにはありませんがここが張っている人はいます

答えは「えら」

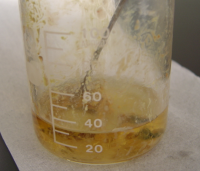

アカニシの鰓の下にある器官である

「鰓下腺」を取り出します

写真中央部の黄色っぽい細長い部分

これが「鰓下腺」です

ビーカーにとり

エーテルを加えて抽出します

「鰓下腺」から帝王紫の元が

エーテルにじっくりじっくり溶け出します

最後に日光に当ててエーテルを蒸発させると

徐々に紫に発色してきます

【今日の「WAJI活」】

2年生が取り組む街づくりプロジェクトを紹介し

協力してくださる方を募集するコーナー

第12回目は「音楽で輪島を元気づけたい」

〔解決したい課題〕

音楽が好きな人にとっての場所が少ないこと

〔目標とする未来〕

音楽が好きな人が楽しめる場所やイベントがある

〔方法・手法〕

自分で曲を作る

音楽フェスを開催する

〔これまでの活動〕

音楽フェスを開催できる場所を探して

許可をもらおうとしています

音楽が好きな人どうしで共感できるし

自分が書いた歌詞を

音に乗せれたらとっても楽しいです

化学のメガネ

地震から 547 日目

豪雨から 283 日目

若手教員育成プロジェクト

今日は働き方改革に関する研修です

昨年精神疾患により1ヶ月以上休職した教員は

全国で1万人を超えました

それだけ教員の多忙化は深刻です

さらに約41%の公立小学校教員は

睡眠不足の状態だそうです

6時間以下の睡眠を2週間続けると

脳の状態は

ビール大瓶1本を呑んだときと

同程度の状態になるそうです

ほろ酔いに近い状態で

良い授業ができるはずがありません

そこで本校では

考査明けの2日(水)より

お昼寝タイムを設けることにしました

昼食後

生徒も先生もそろって静かに過ごします

読書をしても

勉強してももちろんOK

さらには攻めの昼寝もOK

脳をしっかり休めて

リフレッシュした状態で

午後の授業に臨みましょう

【今日のDeep Parple】

「紫」をテーマに全ての教科を貫いた

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

第1日目は私の専門〔化学〕からいきます

高校時代の恩師 日吉芳朗 先生の実践から学んだ

「紫」に関する化学の授業です

古代ヨーロッパでは紫色の色素「貝紫」

が珍重されていました

ある種の巻貝から取れる色素です

その貝に息を吹きかけると

乳白色の液を分泌し

それを布にこすりつけ日光に晒すと

鮮やかな紫色に変わります

しかしその分泌液はごくわずかで

1gの色素を取り出すのに

9000個の貝が必要だった

グラム単価でいうと金よりも高値で

取引されていたと記録にあります

それほど貴重なものだったので

クレオパトラはシルクを染めて

それをこよなく愛し

皇帝シーザーは

これを「皇帝紫(ロイヤルパープル)」

と名付け己以外の使用を禁じたとあります

この貝を求め当時の漁師は

地中海の貝を取り尽くし

その後世界中にこの貝を求め

航海に出ることとなります

現在では世界的にすっかり取り尽くされ

この貝は「幻の貝」と呼ばれています

こんな話を日吉先生は授業でしてくださいました

すると

貝紫のことを記した1冊の本の中の写真を見た

生徒のひとりが

「先生!この貝なら輪島でとれるよ!

朝市によう売っとる『ニシ』や!」

日吉先生は半信半疑で

この貝を採取して染色を試みました

すると日光に当てると

みるみる鮮やかな紫色に染まったのだそう

数千年の時を越えて

能登半島の先端で

ローマ時代の染色技術が

蘇った瞬間でした

輪島で『ニシ』と呼ぶ貝は

イボニシやレイシのことで

輪島の海岸のほか

沖合の七ツ島や舳倉島でも

よく採れていました

さらには能登半島の内湾である七尾湾で採れる

大型の同種の『アカニシ』でも

同様な染色ができることが確認されました

『アカニシ』は

七尾の寿司屋で珍味として供されます

私も「アカニシ」を入手し

生徒に実験させてみました

その様子はまた明日

【今日の「WAJI活」】

2年生が取り組む街づくりプロジェクトを紹介し

協力してくださる方を募集するコーナー

第11回目は「アップロジェクト」

〔解決したい課題〕

輪島に観光客が来ない

〔目標とする未来〕

活性化して盛り上がる未来

〔方法・手法〕

キャラクターを作ってグッズ販売する

輪島高校HPで活動紹介して知名度を上げる

〔これまでの活動〕

市役所に話しを聞きに行ったり

実際にキャラクターを製作してきました

これからはTシャツを作ったり

キャラクターを広める活動をしていきたいです

ゆるいし

楽しいし

みんなで仲良くやっています

みんなのアイデアも欲しいので

ぜひ一緒に活動しませんか?

紫陽花の詩

地震から 546 日目

豪雨から 282 日目

中庭の紫陽花が綺麗な花を咲かせています

紫陽花の花

実際には花びらではなく

ガクなんだだそうですが…

「アジサイ」の語源が

真の藍色の花が集まるという意味で

「集(あず)+真(さ)+藍(あい)」

であるように

青いものから赤いもの

さまざまな紫が競い合って咲き誇ります

この豊かな色彩は

「アントシアニン」という色素によります

これはブルーベリーやナスなどに

豊富に含まれ

植物を有害な紫外線から守っている

と考えられています

栄養素としても優秀で

目の疲労などにも効果があります

アントシアニンは

酸性かアルカリ性かでその色が大きく変わります

酸性アルカリ性を示す数値にpHがあります

ドイツ語で「ペーハー」

英語で「ピーエイチ」と読みます

power of Hydrogen の頭文字です

このときの power は「力」ではなく

「階乗」と言う意味です

0〜14の数値で

中性が7

数値が小さいほど酸性が強く

大きいほどアルカリ性が強いです

紫陽花の花の色は咲く場所の土壌により

酸性の土壌なら赤

アルカリ性の土壌なら青くなるそうです

と言われていますが

私はその説に???

というのはこれ!

赤っぽい花と青っぽい花が

同じ木に咲いているのです

これは輪島高校に咲く

微妙な色差のものですが

飯田高校のゴミ捨て場の横には

はっきりと赤い個体と青い個体が

隣り合って咲いているのです

数十センチしか離れていない場所なのに

そんなに土壌の成分が違うことなど

あり得るのでしょうか?

考えられるとしたら

ゴミ捨てにきた生徒が

教室のチョークの粉を青い個体の横に捨てた…

チョークの主成分炭酸カルシウムはアルカリ性なので

このように人為的な力がはたらいたのなら

あるいは…

今度研究してみようと思います

このように身の回りのことを

化学のメガネで見つめると

不思議がいっぱいです

生徒の皆さんは

授業で学んだことを大いに生かして

身の回りの様々な出来事を見つめてください

そこに新たな気づきがあります

若い先生方は

どうかご自分の教科のメガネを通して

身の回りのあらゆる事象から

教材を組み立てる力をつけてください

たとえば今日登場した紫陽花の「紫」

これをお題にご自分の教科の授業を

組み立ててみてください

明日からシリーズでそれぞれの教科を

「紫」をキーワードに繋げていきましょう

ホームページを用いて教科横断の教員研修です

「紫をテーマに授業を作ってください」

おもしろい授業を思いついた先生は

ぜひ校長まで…

「おこらいえ」に掲載されたら

「若プロ」にカウントできます

指導案不要です

メモ書きでも口頭でもOKです

ところでこの「OK」と言う言葉

アメリカの7代大統領

アンドリュー・ジャクソンが

書類決済する際に

「All Correct」を

「Oll Korrect」と

誤表記したのが元になっているそうですね

お題「月と飛行機雲」

【今日の「WAJI活」】

2年生が取り組む街づくりプロジェクトを紹介し

協力してくださる方を募集するコーナー

第10回目は「地域医療」

〔解決したい課題〕

地震の影響で

身体的・精神的につらくなった人がいる

生活環境が大きく変わり

さみしい思いをしている高齢者が多い

〔目標とする未来〕

皆が笑顔で健康な地域づくり

〔方法・手法〕

簡易的な健康診断をしたり

カウンセラーに相談したり

皆で話せる場所を設ける

健康に関するイベントや

運動ができるイベントを企画する

〔これまでの活動〕

金沢大学主催の「健康ひろば」に

これまで何回か参加してきました

「ごちゃまるクリニック」さんや

金沢大学の田中教授に話を伺ったり

高齢者の方々を対象に

病院に関するアンケートを実施しました