|

〒926-8555 石川県七尾市下町戊部12-1

TEL:0767-57-1411 FAX:0767-57-2945

農業科目「食品製造」で2回目の実習を行いました。実習内容は先週製造したクッキーの「包装」です。

先週作ったクッキーをお客様へ販売するための重要な作業になります。初めての「包装」でもあるので最初

に全体の流れをレクチャーし、その後、各班に分かれてそれぞれの作業にとりかかりました。各班、しっか

り重さが合っているか、乾燥剤を入れる向きは合っているか、シールは真っすぐになっているかなど一つ一

つ丁寧に確認をしながら1つの商品にしていきました。今回の実習では81袋の商品を作ることができまし

た。

今回の包装した商品は、中能登町にあるJA直売所「織姫の里なかのと」と七尾市になるJA直売所「わ

かばの里」で販売されます。一つ100円になっていますのでぜひお立ち寄りの際はお買い上げいただき食

べてみてください!

今後はきなこ味などプレーン以外の味も製造していく予定です。

農業科目「食品製造」で今年度初めての実習を行いました。実習内容は本校の人気商品であるクッキーの

製造です。2年生は1年生の時に1度しかクッキー製造をしたことがありません。今回の実習では、原材料

を混合し、成型、焼成の各工程を確認しながら行いました。生地の成型では麺棒で規定の厚さまで延ばし、

型抜きで綺麗な形を作っていました。集中力を切らさずに全ての生地を時間内に成型し、焼成し終えること

ができました。

生徒たちが作ったクッキーは不定期で木曜日に本校で行われる校内販売、JA直売所2か所で販売される

予定ですので立ち寄った際はぜひ買って食べてみてください!

新年度最初の実習は、キュウリの苗を栽培ハウスに定植しました。

3月はじめに播種を行い、春休み中にビニールポットに鉢上げし定期的に追肥をしながら育ててきました。現在、3枚目の本葉が展開し始めています。株間を50cmに決め植穴を開け、ひしゃくで水を与えた上で苗を植え付けていきます。

キュウリの苗は折れやすいので丁寧に扱うこと、深植えにならないこと、雑草が生えているときは取り除くことなどに注意しながら、2畝70本余りのキュウリを植え付けました。

この後、わらのマルチをしたり成長に合わせてネットを張るなどの管理をしながら、5月中旬ごろの収穫を目指します。

2年生

冬も終わりに近づき、春に向かって暖かくなってきました。そして、3年生の卒業式までいよいよ2週間となりました。そこで、総合学科農業系列2年生では、生物活用の授業で卒業式に向けた花壇の整備を行いました。

卒業式に卒業生を華やかにお祝いするため、2学期から草花や生物活用の授業でプランターへの寄せ植えを行ってきました。3学期からは残念ながら地震による休校などもあり実習を行うことができませんでしたが、何とか卒業式までにプランターを玄関前に設置することができました。今回設置したプランターにはパンジーやビオラを定植しました。配置バランスに気を付け、何度も修正を行ったり、台を置いて高さをつけるなどより目立たせるためにたくさんの工夫をしました。

本校へお越しになった際はぜひ玄関前で足を止めて見てみてください。

2年生「野菜」

3学期初めての実習を行いました。農場で使用していた潅水用の地下水の配管が地震の影響で破損し水やりができない中でも、ハウス内外の野菜は枯れることなく生育していました。その中でも今回は、ブロッコリーとトマトを中心に収穫作業を行いました。

ブロッコリーは頂花蕾を収穫した後の脇芽(側花蕾)が大きくなっていました。十分に蕾が膨らんでいるものを選んで、ハサミで切り取っていきます。水やりが十分でない中でも成長していることに感激しながら収穫しました。

12月25日からビジネス系列では、冬季補習を実施しています。1月に情報処理検定・簿記検定・ビジネス経済検定と重要な検定が続きます。冬休みですが、生徒は検定の合格に向けて、一生懸命に補習に取り組んでいます。

補習の様子

2年生

12月11日、18日の2週にわたって草花の授業で熟練技能者福岡さんをお迎えしてフラワーアレンジメントの実技指導を行っていただきました。11日の初日はフラワーアレンジメントについての説明をしていただき、バスケットアレンジの製作を行いました。ドーム型になるように吸水フォームに花を挿す位置や吸水フォームが隠れて見えないように花を配置するなどポイントとなる点を意識しながら作製しました。

18日の2日目はL型のバスケットアレンジに取り組みました。ドーム型のアレンジよりも難易度が高くなり、L型のバスケットアレンジをする上で重要となる3つの三角形をうまく表現するのに苦戦していました。L型のバスケットには南天など学校の敷地にもある草花も用いり、正月飾りにふさわしいバスケットアレンジを作ることができました。講師の福岡さんからは例年にないぐらい作品の出来が素晴らしいとお褒めの言葉をもらいました。作った2年生は各々家に持ち帰って飾ったり教室に飾ったりするなどしていました。

講師の福岡さん2週にわたってありがとうございました。

2・3年生「野菜」

ハクサイの収穫が最盛期を迎えています。8日の実習でも行いました。

畑に入って、まずは収穫適期のハクサイを選びます。ポイントはハクサイの頭を手で押さえて、固く締まっているかどうかを一個一個確認すること。実の充実しているものだけを包丁で切っていきます。この後畑から運び出し、外葉をはずし、害虫による食害がないかを確かめ、商品として調整し、袋に入れ箱詰めします。

実習当初は動きの鈍かった2年生も、一連の作業の流れを理解した後半では役割分担をしながらテキパキと動いていました。この日は最終的に合計60玉を収穫・調整し、JA直売所に出荷することができました。

片付け後は、待ちに待ったサツマイモの試食です。収穫後一か月以上保管し、でんぷんが糖に変わり甘みが増しているであろう安納芋を焼き芋にしました。試食してその甘さを確認します。

安納芋からは蜜があふれています。実習をやり終えた充実感とともに、焼きたてホカホカの焼き芋を頬張りました。ねっとりとした食感、熱々のお芋にこの甘さ。文句なしにおいしいです。

2年生「作物」

2年生は一人一ポットずつ担当し、イネを栽培しその生育を観察してきました。刈り取って干していたイネの束を取り込み、収量調査に進みます。

まずは最終的な茎数を数え、今までに調査してきた草丈や茎数のデータと合わせて表にし、グラフ化しました。そしてグラフから読み取れることを記入します。続いて穂とワラを切り分けます。今回の実習では、ここまで。

この後、実った穂数を数えます。穂の長さを測定して、さらに一穂当たりの籾の数を数えます。穂数と一穂当たりの籾の数が分かれば、一株で出来た籾のおおよその数が推量できます。籾の重量と籾の充実具合(登熟歩合)が分かれば、収量も計算できますね。

毎年「作物」でのバケツイネ栽培では、「一粒一本の苗からどれだけのお米が実るのか」がテーマです。さて、今年の収量はどれくらいになったでしょうか。

収穫の秋、ダイコン編。

11月に入って、ダイコンの収穫が始まりました。1年生の「農業と環境」、2・3年生の「野菜」と全学年でダイコンの栽培にかかわっています。以前ならば8月下旬には種まきをしなければならなかったのですが、温暖化により最近では9月に入ってから播種しています。

これまでに2回の間引きを行い、その都度追肥をして育ててきました。そしていよいよ収穫です。ここまで順調に生育しています。「なかなか、抜けん」と引き抜くのに苦労する生徒や「人間の足みたいや」と又割れしたダイコンに驚く生徒もいました。大きいものでは2㎏を越えるものもあります。その場で葉を切って調整したり、“ダイコン洗い機”で泥を落としきれいに洗う体験もしました。

ただ残念なのは、思いのほか空洞のダイコンが多いこと。9月上旬の猛暑の影響なのか、生長と吸水のアンバランスで空洞果ができるようです。傷みが多いですがその部分は取り除いたうえで、ダイコンを存分に味わってほしいと思います。

2年生「作物」

2年生は、一人一ポットずつ担当しイネを栽培しその生育を観察してきました。植えたのは中能登町の農家さんから譲ってもらった古代米(晩生品種)です。10月30日、ようやく刈り取りの日を迎えました。片手では持ちきれないほどに増えた茎の束をノコギリ鎌で刈ります。生徒は、一本の苗からこんなに大きくなってびっくりしています。中には、思うように刈り取りできずに手間取る生徒も見受けられした。刈り取ったイネはしっかり束ねて2週間ほど乾燥させます。

毎年「作物」でのバケツイネ栽培では、「一粒一本の苗からどれだけのお米が実るのか」がテーマです。この間、定期的に草丈や茎数を数え調査してきましたが、乾燥後は穂を取って一穂にどれだけの籾がついているのか調べます。

いよいよサツマイモ収穫体験も最後を迎えました。6回目となる今回は羽咋市から千里浜保育園の園児20名が来校されました。天候も心配されましたが晴天に恵まれ、6人1組でたくさんのサツマイモを収穫しました。収穫したサツマイモは79kg!保育園で焼き芋などにして食べるそうです。

今回のサツマイモ収穫体験をもって全6回が終了しました。総収穫量は600kg以上!たくさんの方に七尾東雲高校のサツマイモを食べて頂けることは嬉しいかぎりです!収穫体験に来てくださった各施設の皆さんありがとうございました。また、来年お会いできることを楽しみにしています!

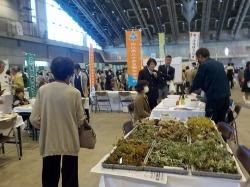

10月21~22日、金沢市の産業展示館で第44回石川の農林漁業まつりが行われました。今回本校は体験ブースを担当し、農業系列の3年生6名が「多肉植物の寄せ植え」の運営補助を行いました。来場された方からは大変好評で、用意したマクラメ編みのハンギングが足りなくなり体験の合間に制作するほどで、両日ともに100名を越える方々が体験されました。

参加した生徒は、「小さい子どもにも教えることができてよかった」「これだけたくさんの人が来ていてびっくりした」「接客などいい体験ができた。やってよかった」などと感想を語っていました。

3年生

10月21日(土)~22日(日)にかけて行われた第44回石川の農林漁業まつりの農業高校・水産高校コーナーにて実習体験「多肉植物の寄せ植え」を行いました。

多肉植物は葉自体に多くの水分や養分を貯蔵しているため、頻繁に水やりをしなくてもいいのが特徴です。

本校で育てた6種類の多肉植物を鉢に寄せ植えしてもらい、生徒が実習で作製したマクラメ編みに入れて完成です。1日5回の各回10名で予定していましたが、近年、多肉植物がブームになっていたこともあり、想像以上の人が開場と同時に殺到し、あっという間に定員の人数に達したため急遽、人数を増やし、2日間で200名程度の方に体験してもらうことができました。参加した生徒も時間が空いている時に自ら積極的にお客さんに声をかけて体験してもらっている様子がとても印象的でした。土曜日には国会議員の西田昭二様が激励に訪れてくださいました。体験に参加された皆さんありがとうございました。

2年生

サツマイモ収穫体験も佳境を迎え、5回目のサツマイモ収穫体験を行いました。

今回は七尾幼稚園34名の園児の皆さんが参加されました。本校では、シルクスイート、紅はるか、安納

芋など様々な品種を栽培しています。今回はシルクスイートを収穫しました。大きく成長したサツマイモを

元気いっぱいにたくさん収穫しました。生徒も圧倒されるほど元気いっぱいの園児の皆さんで次々にサツマ

イモを収穫して楽しんでいました。収穫したサツマイモは5回行った中で最も大きく成長していました。今

回収穫したサツマイモは130kg!園児の皆さんで分けるそうです。ラスト6回目は10月26日に行わ

れます。

2・3年生

10月17~18日にあさひこども園、本宮のもり幼保園、親子ふれあいランドの3つの幼稚園や施設を対象にサツマイモ収穫体験を行いました。

年少さんから年長さんまでの子供たちが本校生徒とペアになって収穫体験を行いました。雨の影響もあってぬかるんだ畑を一生懸命歩き、土を掘り起こして大きなサツマイモを収穫していました。

2日間で収穫したサツマイモは200kg以上!幼稚園や施設に帰ったら焼き芋やお菓子などに加工して食べるそうです。

10月3日(火)にデュアルシステムの第2回地区部会(商業)が開催されました。当日は、実習でお世話になった企業の担当者様と七尾市役所・七尾商工会議所の担当者をお招きして、生徒による活動報告をはじめ、実習中の生徒の様子、実習での生徒の良かった点や今後の改善点、来年度以降の課題等たくさんの意見を頂くことができました。今年度の課題・反省点を活かして、来年度以降はさらに良い実習になるようにしていきたいです。

実習にご協力いただきました皆様本当にありがとうございました。

新型コロナウイルスの影響により実施が見送りとなっていた幼稚園との交流活動プログラムの一つ「サツマイモ収穫体験」を4年ぶりに実施しました。

1回目は、10月6日に羽咋白百合幼稚園から園児65名が参加し、本校生徒2・3年生17名と4人1組となってサツマイモの収穫体験を行いました。

最初に「さつまいもの不思議」について紙芝居で本校生徒が紹介し、4人組を作ってサツマイモ畑まで一緒に歩いていきました。サツマイモ畑は前日の雨の影響で土がぬかるみ、生徒でも歩くのがやっとの状態の中、サツマイモを土の中から掘って収穫しました。

「たくさん獲れた!」「大きいサツマイモが獲れたよ!」など園児たちは元気にサツマイモを収穫し、収穫後は本校生徒と一緒に遊んで交流を楽しみました。今回、収穫したサツマイモはなんと140kg!全て幼稚園が持ち帰って後日、焼き芋やスイートポテトにして食べるそうです。

サツマイモ収穫体験は全6回実施されます。これからサツマイモ収穫体験に来る幼稚園の皆さん、生徒一同お待ちしております。

10月5日に産業連携による人材育成推進事業 デュアルシステム第2回地区部会を本校で開催しました。

総合学科農業系列では、毎年、株式会社スギヨ様にて長期型企業実習として10日間生徒が実習をさせていただいています。今年は、9月4日~15日の平日10日間にわたり、2年生2名が参加しました。

今回の地区部会では株式会社スギヨ様に本校へお越しいただき、10日間で学んだこと、できたこと、課題となったことなど生徒自身が感じたことをスライドにまとめ5分程度の発表を行いました。

発表後、株式会社スギヨ様と生徒による意見交換を行いました。生徒からは「大変だったけど充実した10日間だった。」「普段食べているスギヨ様の商品に少しでも携われることができてよかった。」と生徒にとっても実りのある実習となったようです。株式会社スギヨ様からは「挨拶やわからないことを積極的に質問するなどの姿勢がとてもよかった。」と高評価を頂きました。ここで得た学びを今後の学校生活に活かしていきます。

7月に種を播いた抑制栽培のトマトは順調に生育し、実を着けています。大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトともに色づき始めました。10~11月にかけて本格的な収穫が始まります。

一方、キャベツは…。夏場の暑さに伴い害虫が大発生。アオムシを始め、ヨトウムシ、コナガなどキャベツの葉を食い荒らしています。殺虫剤の散布のタイミングが良くなかったのでしょう。キャベツの葉はレースのような状態です。うまく結球するのは2~3割といったところでしょうか。あらためて、栽培の難しさを痛感しています。

※ 詳細はこちらから。

※ お電話でも承っております。

【学校案内】

令和7年度

2027年に石川県で全国高等学校総合文化祭が開催されます