SSH活動記録

【SSH】第1回こまつ研究サポートプログラム (2年理数科)

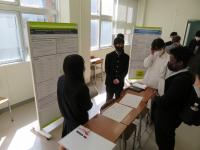

5月10日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第1回こまつ研究サポートプログラム「課題研究中間報告会」が行われました。生徒達は自分たちで考えたテーマについて先生方にアイディアを聞いていただき、どのように実証につなげていけばいいか、実験器具も含めて、豊富な経験に基づく様々なアドバイスを頂きました。

会の終了後、生徒達から「考えが深まったばかりか、新たなアイディアまでいただくことができた」「絶対に私たちだけでは思いつかなかったアイディアや見方を提示してくださって、考えが広がったし、何よりとても面白かった」「知識の幅がとても広く、次々と私たちの考えを広げるアドバイスをたくさんしてくださった」という声が聞かれ、研究を大きく前に進めることができました。次回は7月12日(水)に行う予定です。

【参加していただいた大学の先生方】

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

金沢大学 高大接続コア・センター 中野 正俊 先生 (化学)

金沢大学 環日本海域環境研究センター 松木 篤 先生 (地学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)

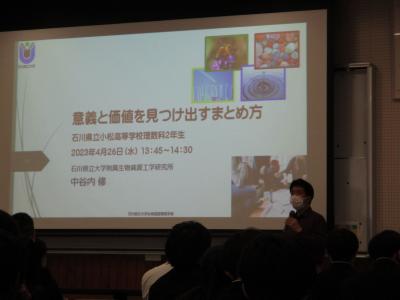

【SSH】中谷内先生 探究学習特別講義(2年理数科・普通科2年理系)

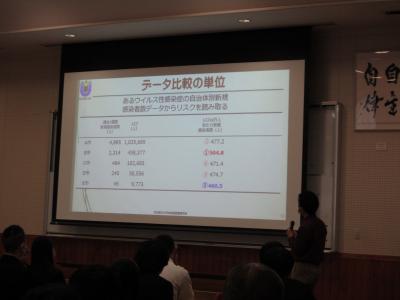

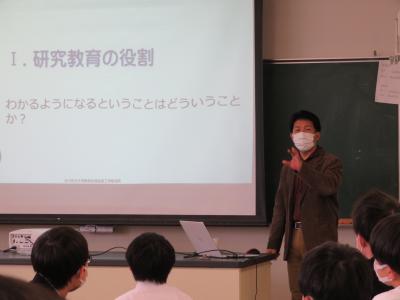

4月26日(水)、2年普通科理系対象の「課題探究」において、石川県立大学の中谷内修先生をお招きし、課題探究についての特別講座が行われました。中谷内先生からは、課題探究の意義や方法、注意点などを丁寧に説明していただきました。生徒は次回から探究活動をより充実したものにするため、メモを取りながら一生懸命学んでいる様子でした。

同日5,6限目には、2年理数科対象の「課題探究Ⅱ」で中谷内先生にご講義いただきました。昨年1月に引き続いての内容で、探究学習において注意すべき点や、実験を設計する方法、発表の意義などを、具体的に説明していただきました。楽しく研究に取り組むためのヒントをたくさんいただき、生徒は研究への意欲が増した様子でした。

【SSH】課題探究Ⅱ開講式(理数科2年)

4月12日(水)19日(水)に、理数科2年「課題探究Ⅱ」開講式が行われました。

米口校長先生から「なぜこれを研究したいのか、なぜ他ならぬ自分たちがこの研究をするのか、に答えられる研究は、自分事になっていて、自分たちの体験・考えがある。成功する、しないに関わらず、試行錯誤のストーリーがある。それをみなさんから聞きたい。辛いことがあるけれども、研究とは楽しいものであり、研究を楽しんで欲しい。」という激励の言葉をいただきました。そして、校長先生がこれまでその原理を探究してきた「コップの水はなぜ落ちないのか」という実験を見せて、不思議だと思うことを探究し続けることの大切さを伝えてくださいました。生徒達は校長先生の激励の言葉と実験に、大変刺激を受けていました。

さらに年間スケジュール、研究のプロセス、記録を残すことの大切さ、パソコンや実験室の使用、物品の購入などに関する説明が行われました。その後生徒達は早速各グループに分かれて、課題設定について話し合いを始めていました。

【SSH】課題探究Ⅲ開講式(理数科3年)

4月18日(火)理数科3年「課題探究Ⅲ」の開講式が行われ、それに続く授業で微分方程式の解法を学びました。今後はこの考え方を用いて、領域融合の探究活動を行います。

【SSH】課題探究Ⅱ特別講義(理数科2年、3年)

4月17日(月)、理数科2年、3年を対象に特別講義が行われました。東京大学工学部マテリアル工学科から宮田完二郎教授をお招きし、「マテリアル工学科でのナノ医薬研究」という演題でご講演をいただきました。

宮田先生からは、工学的なアプローチで創薬に取り組む「ナノ医薬」の研究に関して、実験器具や動画データなど最先端の情報を高校生に分かるよう丁寧にお話していただきました。また、東京大学工学部の紹介や、宮田先生ご自身の受験時の話などもしていただき、高校生は多くの刺激を受けることができました。

質疑応答の時間には、質問の挙手が絶えず、講演後にも宮田先生に質問しようと列ができるほどの盛り上がりでした。生徒からは「工学的なアプローチで薬学の研究ができると知り、学問的な視野が広がった」や「進路選択にあたってとても参考になった」という感想が聞かれました。今回の講義を、今後の勉強や研究に生かしていってほしいと思います。

【SSH】課題探究開講式(普通科2年理系)

4月14日(金)普通科2年理系「課題探究」開講式において、今後の探究活動の流れと、探究活動を進める方法の説明、具体的な探究活動の例として、過去の先輩の課題研究の紹介が行われました。

【SSH】探究基礎オリエンテーション(普通科1年)

4月13日(木)1年生普通科の学校設定科目「探究基礎」のオリエンテーションがありました。「探究基礎」は探究力育成を目標に、7月まではディベート小論文を行い、証拠を使って論理的に立証する力を身につけます。そして9月のデータサイエンス講座では、2年生になってからの「課題探究」に必要な情報処理スキルを学びます。10月からは、探究スキル育成講座を行います。

生徒達は、担任の先生によるモデルディベート「高校でも給食を導入すべきである」を見て、証拠による論証がどのようなものかを体感しました。途中で、それぞれの論に対してどのように反論すべきかを各自が考え、ペアで話し合いをしてもらいましたが、大変活発に意見交換をしている様子が見られました。

【SSH】中高生情報学研究コンテスト参加(2年理数科)

3月4日(土)電気通信大学で行われた「情報処理学会中高生情報学研究コンテスト」に、課題探究Ⅱ「Pythonを用いた時間割作成プログラムの研究」グループが研究成果の発表を行いました。

参加生徒からは「情報学専門の課題研究発表会で、よりレベルの高い研究に触れることができ、とても勉強になった。貴重なアドバイスも多く頂いたので、今後の研究の参考にしていきたい。」「全国の高校生の発表を聞いて、様々な分野にも情報学を応用している様子を学び、視野を広げることができた。」「興味を惹かれた発想の研究も多かった。」などの声が聞かれました。

同グループは8月の全国SSH生徒研究発表会でも発表することが決まっており、今後の更なる発展が期待されます。

【SSH】サイエンスヒルズこまつ科学賞 贈呈式

3月5日(日)に、令和4年度 サイエンスヒルズこまつ科学賞 贈呈式が行われて、ポラリス賞・チャレンジ賞を受賞しました。

↓ 贈呈式の様子は、以下のPDFファイルをご覧下さい!

【SSH】国際大会 Math A-lympiad inオランダ

日本数学A-lympiadで優秀賞を受賞し、2年生4名(26H南出明洋さん、28H清野大地さん、28H布川莉久さん、28H前野稜さん)が3月14日~20日(月)の日程でオランダに派遣されました。

↓ オランダでの彼らの詳しい活躍の様子は、こちらのPDFファイルをご覧下さい!

【SSH】第96回 日本細菌学会 in 姫路(2年理数科)

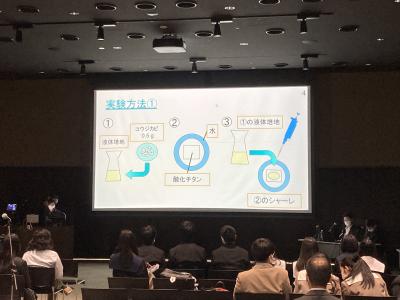

第96回日本細菌学会in姫路にて、課題探究Ⅱ「酸化チタンを用いた光触媒による抗カビ作用」、「粘菌のエサの感知についての研究」の2チームが研究成果の発表を行いました。

参加生徒からは「自分たちだけでは気づかない視点や見落としている点に気づくことができ、実験がうまくいかない要因を考えやすかったので助かった。周りや専門家からの意見を聞けるのはいい機会だと思った。」「実用化されればエネルギー資源がある程度解決したり、精度があがれば環境問題の一部が解決したりする研究もありこれからの研究に活かしていこうと思った。」などの声が聞かれました。

【SSH】「課題探究Ⅱ」課題研究の英語によるポスター発表会(2年理数科)

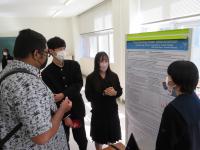

3月15日(水)5,6限目に、北陸先端科学技術大学院大学の先生方、大学院生(留学生)、他校のALTの先生方をお迎えして、理数科2年生が1年間取り組んだ課題研究を英語でポスター発表をしました。生徒は、聴衆のみなさんの顔を見て反応を確認しながら堂々と発表し、質問に対してもしっかりと答えることができており、さらに有意義なアドバイスを頂くことができました。6限目からは理数科1年生も参加し、熱心に質疑応答に参加していました。

お忙しい中講評者として来校してくださった大学の先生方や大学院生・ALTの先生方、本当にありがとうございました。

【SSH】国際大会 Math A-lympiad激励費贈呈

日本数学A-lympiadで優秀賞を受賞し、日本代表として国際大会(オランダ)への派遣が決まっている4名の生徒に対して学校より激励費が交付されました。垣地校長先生より激励の言葉とともに激励費が贈呈され、2年生4名は感謝の言葉とともに国際大会への意気込みを語りました。

生徒は3月14日(火)よりオランダ・ハルデレン(Gardern)へ向けて出発し、国際大会は17日(金)・18日(土)の2日間で行われる予定です。健闘を祈ります!

【SSH】課題研究発表会(普通科理系2年)

1月13日(金)2年生での課題研究の集大成として、普通科理系の課題研究の発表会が行われました。数学、物理、化学、生物、体育の5分野の研究について、自分たちが設定したテーマに関する発表を行いました。この日は講評者として、石川県立大学から 小栁 喬先生、長野 峻介先生、中谷内 修先生がポスター発表会に参加して下さいました。専門的な観点からの助言や講評を頂くことができて、生徒達にとって非常に有益な時間となりました。

生徒達は真剣に堂々と発表し、日頃の研究の成果を大いに発揮していました。さらに、質疑応答も非常に活発に行われ、とても盛り上がっていました。この経験を生かして、大学で行う研究につながる日々の学習に対しての頑張りを期待したいです。

【SSH】「課題探究Ⅰ」特別講義(理数科1年生)

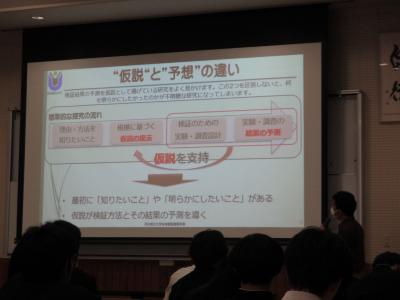

1月13日(金)学校設定科目「課題探究Ⅰ」(理数科1年生)の時間に、石川県立大学 中谷内修先生をお招きし、「研究の意義と課題の設定」と題して特別講義が行われました。

生徒達は、探究の意義や価値、問いの細分化、適切な仮説、テーマ設定の足がかり等、2年生での課題研究を始める前に、重要なことを沢山教えていただきました。

<<生徒の感想から>>

❍多様性が世界には必要であるという言葉が印象に残った。決まった解答、一般的な解答を覚えるだけではない、価値があるのかどうかさえ分からないものを探究することで、より社会に役立つ力を得ることができるということだと思う。また、見つけたものに価値を付与するということも探究の一つだとおっしゃっていた。そこは今までとは違い、答えを出して正解ということではなく、点数(=結果)は自分次第ということだと思う。また、未来の予測や想像する力もつける必要があると感じた。

【SSH】Math A-lympiad世界大会 日本代表に選ばれました!

11月13日(日)金沢大学開催の「第5回日本数学A-lympiad」(全国20都道府県33校から84チーム313名が参加)が行われ、本校から6チームが参加しました。この大会では、数学を柔軟に活用して答えが一意ではない現実の課題の解決に創造的に取り組むことが求められ、グローバルな課題を発見する力、主体性や活発なコミュニケーションに基づく協働性、レポートを論理的に構成する力、英語力等、様々な力が総合的に試されました。

審査の結果、本校2年生のチームが優秀賞を受賞しました!さらに、3月にオランダで開催される国際大会”Math A-lympiad”に日本代表として推薦・派遣されることが決まりました!おめでとうございます!

【SSH】物理・化学・生物 県内研究発表会(理数科2年)

12月11日(日)「石川県中学・高校生徒物理研究発表会」がオンラインで開催され、本校からは3つの班(「反射波の方向と強さの制御について」「お椀が動く現象について」「弓道における弦音の性質について」)が口頭発表を行いました。

また、同日に「いしかわ高校生物のつどい」が金沢泉丘高校で開催され、「粘菌のエサの感知についての研究」班が口頭発表を行い、ワークショップにも参加しました。

12月16日(日)には、「石川地区中学高校生徒化学研究発表会」が金沢大学にて行われ、本校の3つの班(「泡の起泡性と安定性」「炭酸イオンに起因したダニエル電池の性能向上」「酸化チタンの光触媒による防カビ作用」)が口頭発表をしました。

各発表会には、他校の生徒も参加し、他校の発表を聞いたり、質疑応答を通して交流することができました。参加した生徒からは、他校の生徒や大学の先生から新たな切り口での指摘やアドバイスを受けることができ、いい刺激になったという声が聞かれました。

【SSH】課題探究Ⅰ・課題探究Ⅱ 特別講義(理数科2年生・1年生)

12月22日(木)午後、金沢大学理工研究域フロンティア工学系 軸屋 一郎 准教授をお招きして、理数科1、2年生を対象に、課題探究Ⅰ・課題探究Ⅱの特別講義が「サイエンスヒルズこまつ」で行われました。

軸屋先生は「ドローンを題材とする人工知能体験」という題目で、Pythonを用いた実習型AIドローン講義をしてくださいました。生徒達は、プログラミングによってドローンを制御し動かすという実習を通して、プログラミングによって様々な基本機能を実現でき、さらにAI(人工知能)の活用により高機能を実現できるということを学ぶことができました。

生徒達からは、「普段はなかなか扱うことが出来ないドローンをプログミングで操縦するという貴重な体験が出来て楽しかったし、これからの勉強にも生かしていきたいと思う。」「課題研究でプログラミングに触れる機会は多いものの、ドローンを用いたことは無かったため多角的に考える良い機会となった。」「最先端の研究をしている大学の先生から専門分野について指導を受けることで、深い理解に繋がったし楽しかった。」という声が聞かれました。

【SSH】日本情報オリンピック 2次予選 敢闘賞受賞!

理数科2年生生徒が2022年11月19日(土)に行われた1次予選を突破し,同12月11日(日)に開催された2次予選にて敢闘賞を受賞しました。おめでとうございます!

【SSH】石川県SSH生徒研究発表会(理数科2年生・1年生)

12月13日(火)石川県地場産業振興センターで、石川県のSSH指定校3校(金沢泉丘高校、七尾高校、小松高校)とNSH(ニュースーパーハイスクール)指定校の金沢二水高校と金沢桜丘高校が参加して、石川県SSH生徒研究発表会が開催されました。

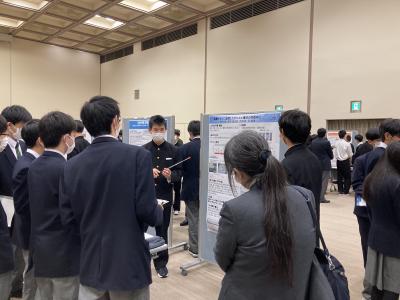

SSH指定3校とNSH校の金沢二水高校による口頭発表が行われ、本校からは、11月の校内選考会で選ばれた理数科2年生の課題研究2グループ「3×3ルービックキューブにおけるねじりの判別」と「弓道における弦音の性質について」が代表として口頭発表を行いました。また、すべての参加校から課題研究のポスター発表が行われました。ここで、本校理数科2年生の生徒達は、講評者の大学の先生方や、他校の生徒達や先生方から、研究に対する質問や講評をいただくことができて、今後の研究の参考にすることができました。そして、参観者として参加した本校理数科1年生は来年度に取り組む課題研究の参考になるよう、熱心に質問をしていました。

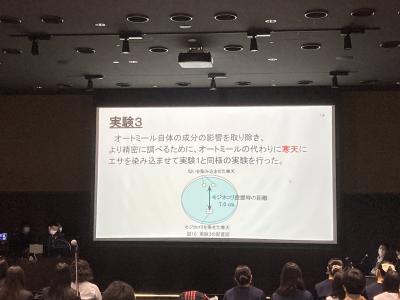

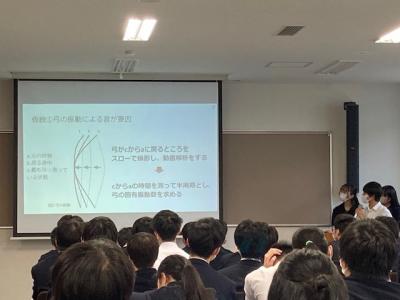

<「3×3ルービックキューブにおけるねじりの判別」口頭発表の様子>

<「弓道における弦音の性質について」口頭発表の様子>

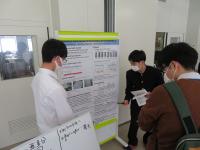

<質問の様子>

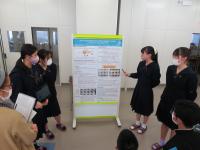

<ポスター発表会の様子>