SSH活動記録

2年理数科 韓国海外研修 3日目

3日目はソウルに移動しました。お昼ご飯を済ませた後は、国立果川科学館を訪問しました。

生徒たちはグループごとに分かれ、渡航前に事前学習をした展示を真剣に観察し、その後は他のグループの生徒に自分たちが観察した展示の内容を発表していました。

夕方に国立果川科学館を出発し、クリスマスイブで賑やかな明洞を訪れ、プルコギをみんなで食べました。

2年理数科 韓国海外研修 2日目 午後

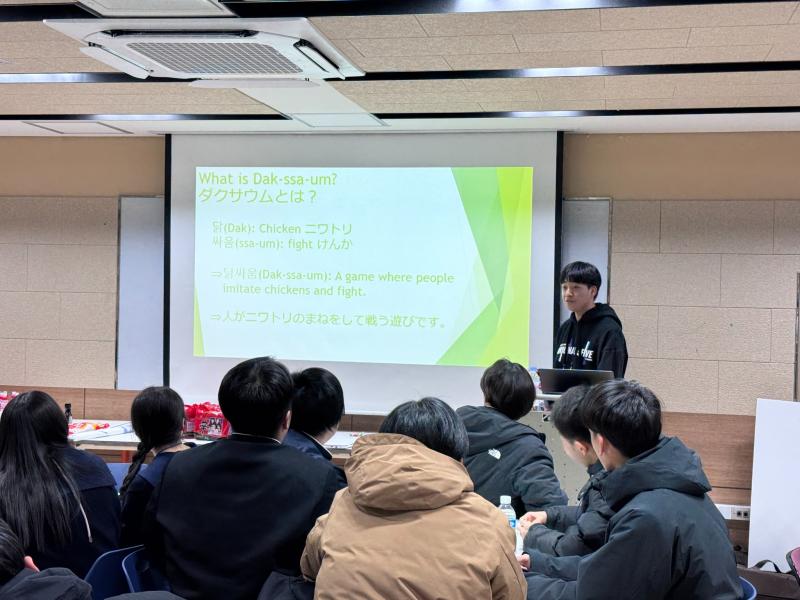

午前中に引き続き、提携校のテジョン科学高校の生徒と交流を行い、ワークショップを通じて韓国の伝統文化への理解を深めました。

その後、テジョン科学高校のみなさんとKAIST(韓国科学技術院)やETRI(韓国電子通信研究院)を訪問し、韓国の科学技術革新の変遷や最新のテクノロジーに関する理解を深めました。

一日の終わりには、同校の生徒のみなさんと夕食を共にし、プレゼント交換を実施しました。今回の訪問を通じ、学校間のみならず、生徒同士の友好も一層深まりました。

2年理数科 海外韓国研修 2日目 午前

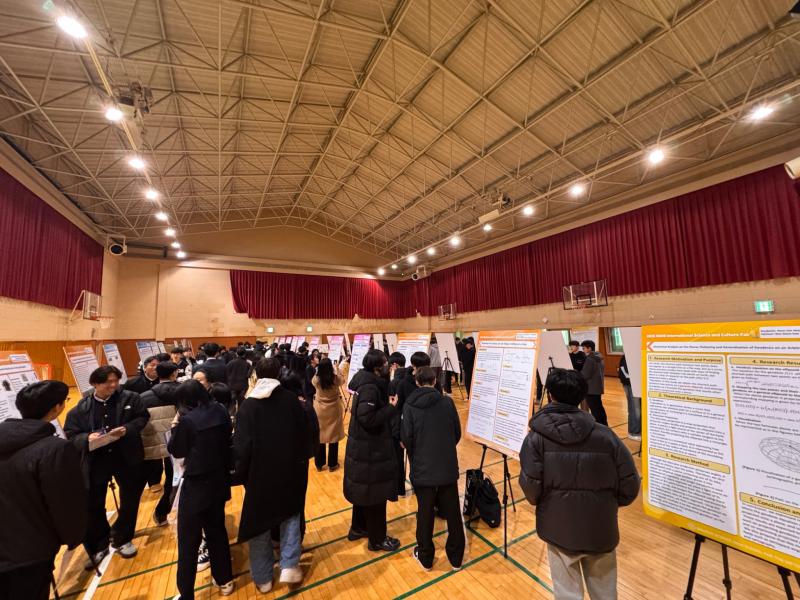

2日目の午前はテジョン科学高校を訪問し、両校の生徒がこれまで取り組んできたリサーチプログラムの発表会を共同で行いました。

発表会後は校舎を案内していただき、学食にてお昼ごはんをみんなで食べました。

午後も引き続き、テジョン科学高校のみなさんと交流予定です。

2年理数科 韓国海外研修 初日

韓国研修の旅団は無事、羽田経由で韓国に到着しました。

ソウル到着後はバスで大田広域市に移動し、夕食ではサムギョプサルをいただきました。生徒たちは本場のサムギョプサルに夢中になっていました!

二日目は、提携校のテジョン科学高校を訪問し、交流を実施予定です。

2年理数科 韓国海外研修 出発式

本日より、2年生理数科の希望者が韓国海外研修に参加します。研修では提携校のテジョン科学高校で探究発表会や科学交流を行い、ソウルの科学館を訪問する予定です。

出発式では、研修に同行する馬場校長よりご挨拶をいただきました。

生徒たちもこれからの行程を楽しみにしている様子です。

【SSH】JAXA杉森さんの特別授業を開催しました!

11月21日(金)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)でロケット開発に携わる杉森さんをお招きし、特別授業(講演会)を実施しました。理数科1・2年生全員と普通科1・2年生の希望者あわせて約150名が参加しました。宇宙開発の最前線で活躍されている技術者から直接お話を伺う貴重な機会となり、生徒たちは皆、興味深く耳を傾けていました。

講演では、ロケット開発の流れや技術的な工夫、そして挑戦を続けることの大切さについて、実際の経験を交えながら語っていただきました。特に、約9年の歳月をかけて挑んだ試験機1号機が打ち上げに失敗した際の苦悩や、その後に徹底した原因究明と改善を重ねて再挑戦したプロセスには、生徒たちも深く胸を打たれた様子でした。「宇宙とは可能性そのもの」と語る杉森さんの言葉は、生徒たちに大きな刺激を与えました。

また、「高校で学ぶ物理の基礎が研究の土台になっている」という話や、法務・国際協力など文系分野でも宇宙開発に携われるという説明には、生徒たちの視野を大きく広げる内容となりました。

生徒の感想①「宇宙は遠い存在だと思っていたが、実際にその仕事に携わる人の話を聞き、とても感動した。一つのロケットに9年もの時間と多くの努力が詰まっていることを知り、技術者の方々の凄さを改めて感じた。失敗の原因を整理し、考えられるすべての可能性に対策を施して再挑戦する姿勢にも心を打たれた。ロケットづくりのやりがいについてもっと知りたいと思った。」

生徒の感想②「使われている式や知識の基本が高校物理の範囲であると知り、日々学んでいる内容の重要性を実感した。失敗から学び、改善して次に活かす姿勢を自分も勉強や部活動、探究活動に取り入れたい。」

生徒の感想③「宇宙開発にはまだ課題が多いが、それは“可能性の裏返し”でもあるという話が印象的だった。太陽系の外には広大な未知の世界が広がっていると知り、もっと宇宙に興味がわいた。宇宙の仕事も面白そうだと思った。」

杉森さんは、生徒たちに向けて「皆さんも可能性の塊。何にも縛られず、挑戦を恐れずに進んでほしい」と力強いメッセージを送ってくださいました。今回の講演は、生徒たちが学びの意義を再確認し、未来へ向けての視野を広げる大変貴重な機会となりました。杉森さん、本当にありがとうございました。

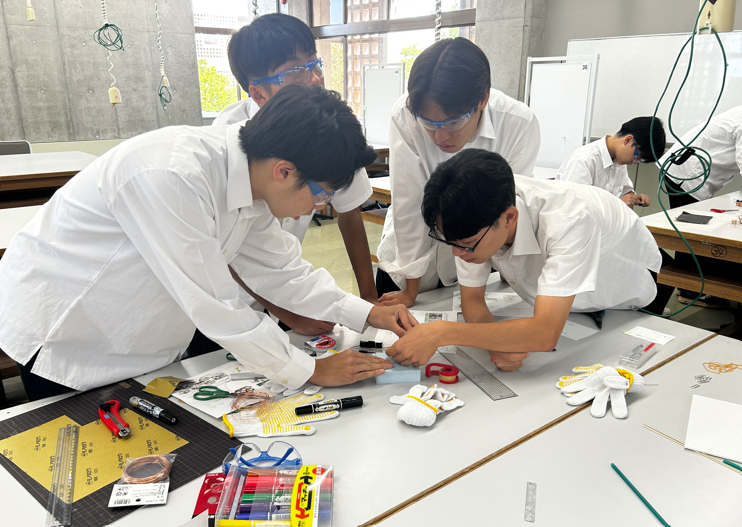

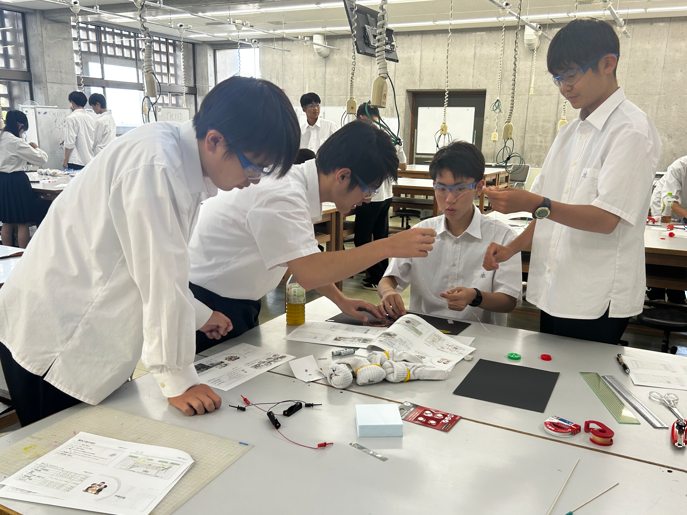

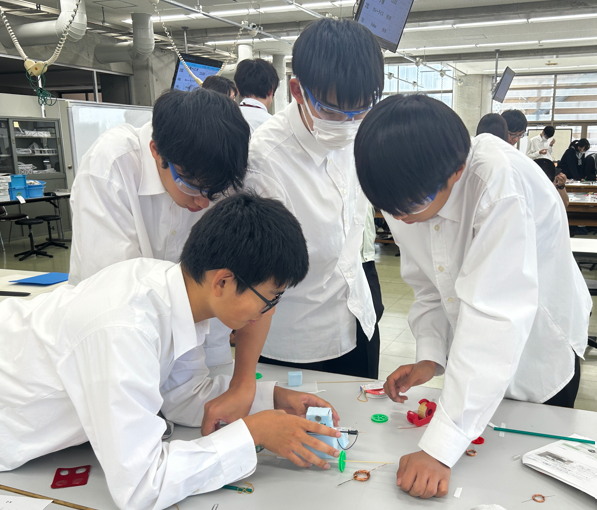

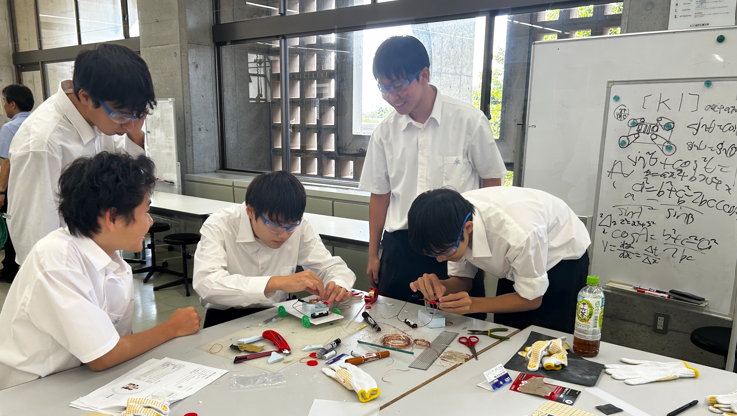

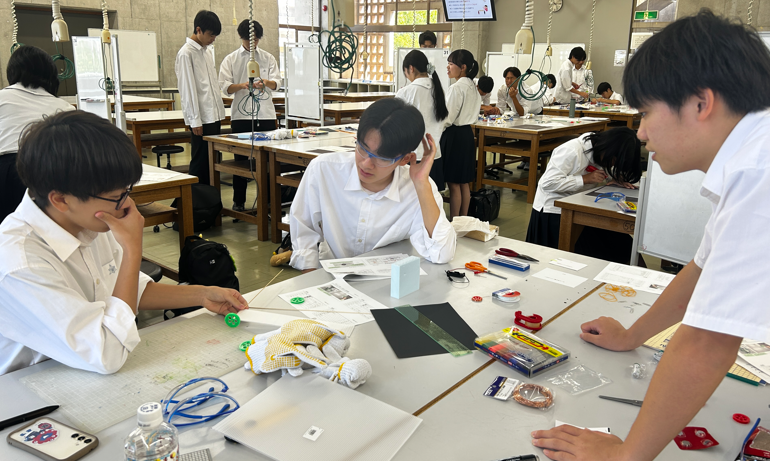

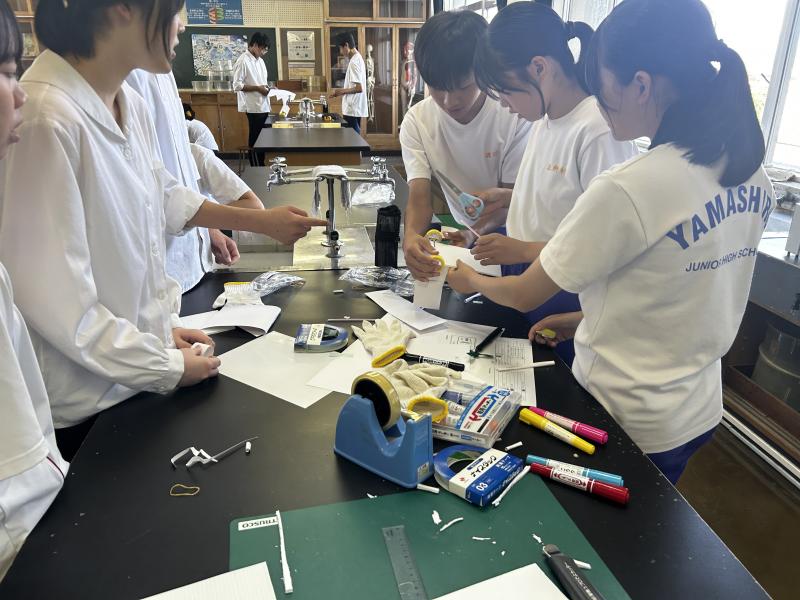

【1,2年生】第2回科学チャレンジ2025 ~科学の甲子園に向けて~

9月28日(日)@金沢工業大学

第2回科学チャレンジ2025に参加しました。

10月18日(土)に行われる「科学の甲子園 予選」のための練習も兼ねています。

金沢工業大学さんのご協力で、大聖寺高校、星稜高校のみなさんと一緒に取り組みました。

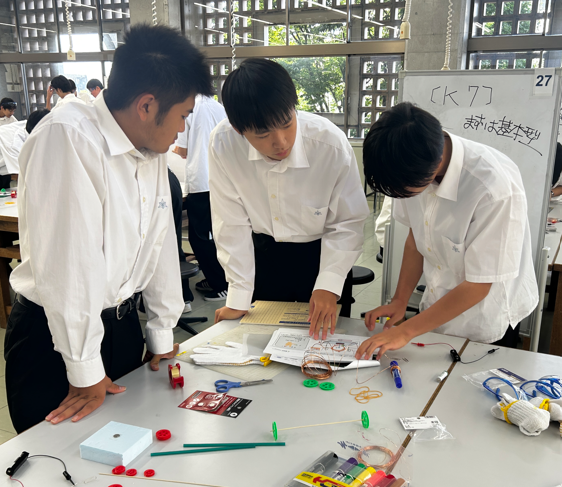

予選出場予定メンバーが集まり、課題に対して協力して取り組みました。

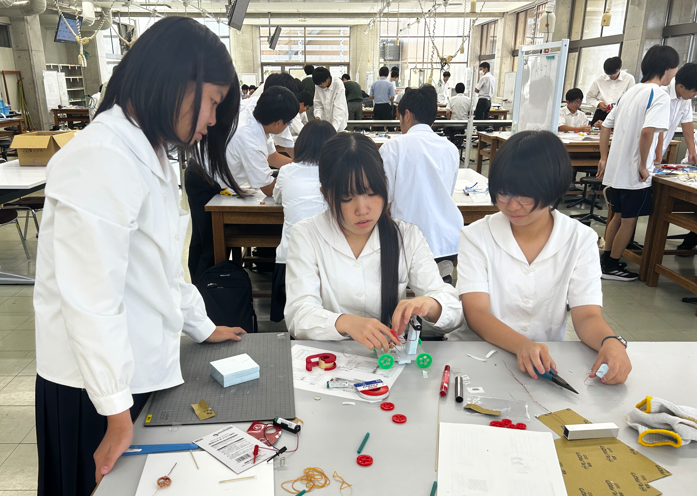

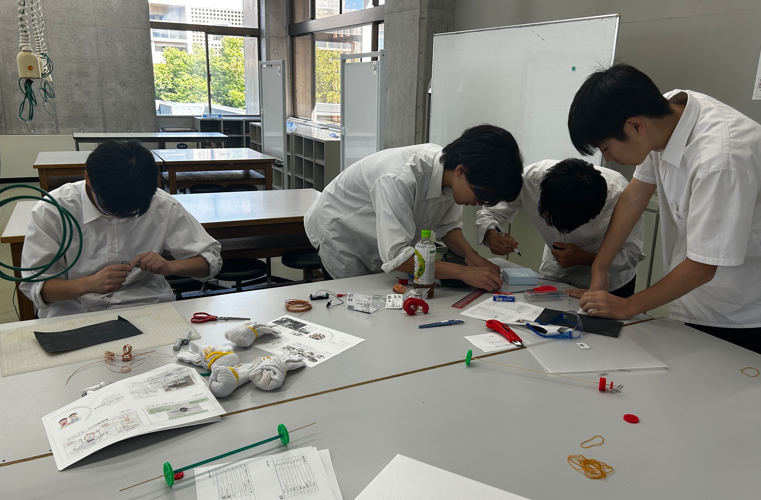

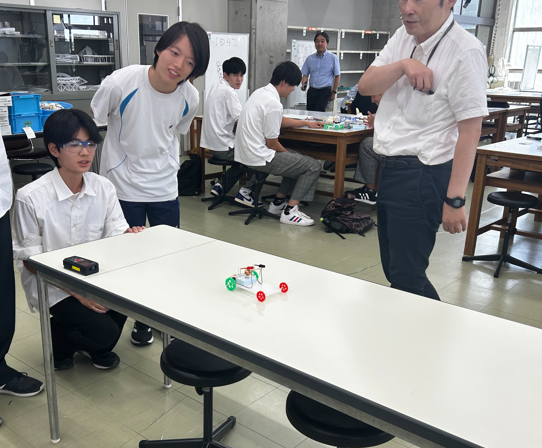

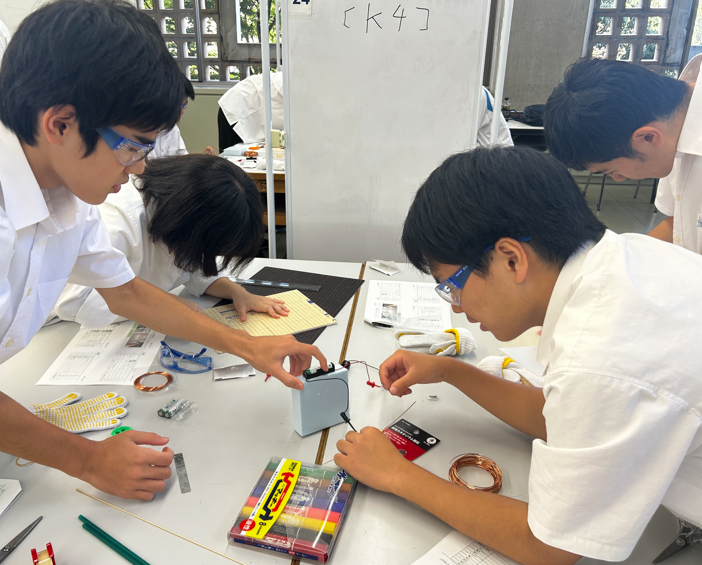

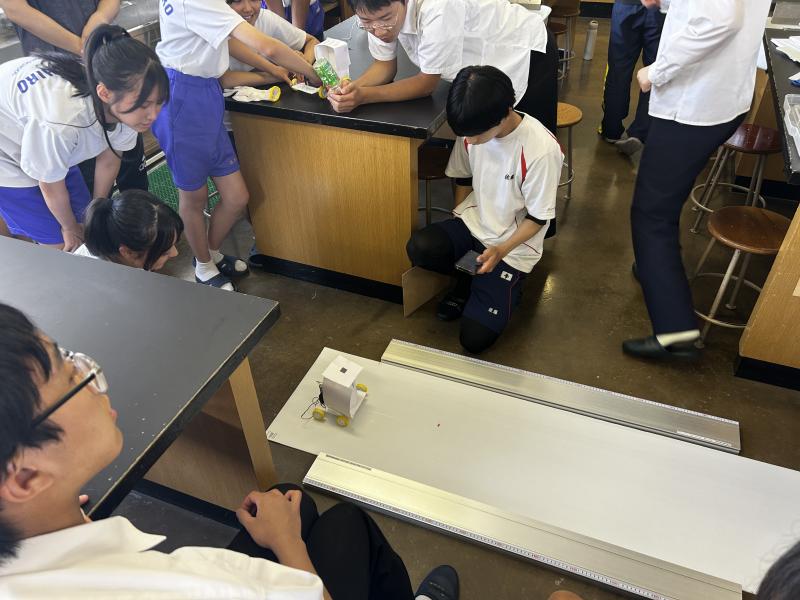

今回の課題は「コイルで作ったモーターを利用して走る車の製作」でした。

銅線を巻いてコイルを作り、磁石や電池を組み合わせてモーターを完成させました。そのモーターを車体に取り付け、試行錯誤を重ねながら走行できる車を作り上げました。限られた材料と時間の中で、効率よく回転力を伝える工夫や、車体の安定性を高める工夫が求められ、チームで協力しながら改善を繰り返しました。

完成した車が実際に走り出した瞬間には、達成感を味わうことができました。

12チーム参加しましたが、試走できたのは3チームだけでした。製作時間を考慮して取り組むことの必要性が分かったのではないかと思います。

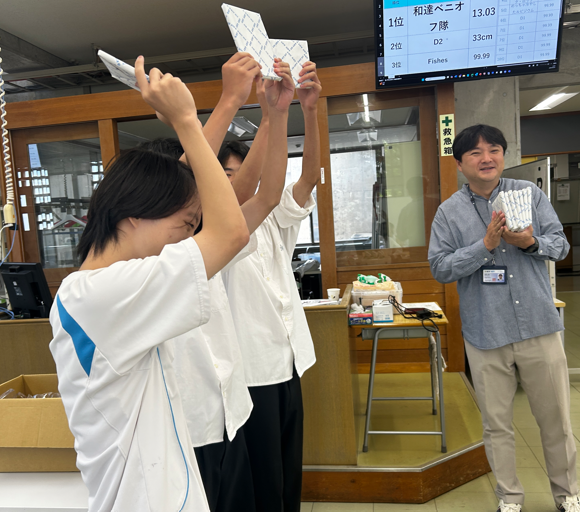

優勝は、普通科1年生チームでした!前回に続いて2連覇となりました。

今回の経験を通じて、科学の知識を実際に形にする楽しさと難しさを実感し、本大会に向けてさらに努力を続けていく決意を新たにしました。

【理数科2年生】日本生物物理学会にも参加してきました!

9月26日(金)@奈良県コンベンションセンター

第63回日本生物物理学会年会高校生発表に参加しました。

理数科2年生課題研究生物物理グループがスライドによる口頭発表を行いました。

小松高校は、大学への学びにつながる学びとして、「領域融合型授業」や「領域融合型」の探究活動を行っています。

研究とは様々な分野が融合したものです。

物理と生物が融合した研究を行っているグループが発表しました。

テーマは

「アジに含まれるバクテリアの走化性と忌避・誘引物質 」

です。

全国の研究者や大学院生が集う場で、高校生が自らの研究成果を発表することは大変貴重な経験です。

また、この学会は国際学会なので海外からの発表もあり、生徒たちも参観することができました。

生徒は、これまで取り組んできた研究テーマについてスライドを作成し、聴衆に向けて口頭発表を行いました。

発表後には多くの研究者から質問や助言をいただき、科学的な視点や研究の進め方について新たな学びを得ることができました。

奨励賞をいただきました!

今回の参加を通じて、生徒は、口頭発表で緊張しましたが「時間内に研究を伝えることの難しさと楽しさ」を実感し、科学への探究心をさらに深める機会となりました。

今後も本校では、生徒が学外の学術活動に挑戦できる環境を積極的に整えてまいります。

【理数科1年生】課題探究Ⅰ「ものづくりの現場を知る」~ロボット技術に触れ、ものづくりの未来を感じる~

9月25日(木)午後 @石川樹脂工業株式会社

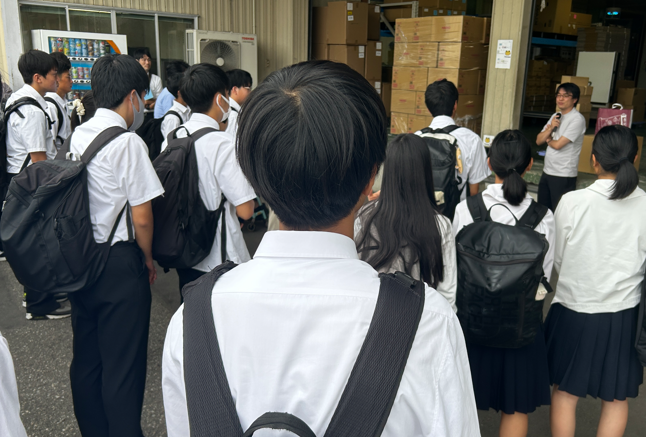

石川県加賀市にある石川樹脂工業株式会社を訪れ、工場見学を行いました。

先日、講義に来てくださった石川専務と野関さんが会社の説明と案内をしてくださいました。

同社はプラスチック製品の製造を手がけ、最新の技術と環境への配慮を両立させながら、地域産業を支えています。

見学では、射出成形機や産業用ロボットによる自動化の様子を間近で体験しました。効率的かつ精密な作業が進む現場に、生徒たちは大きな驚きと関心を寄せていました。

さらに印象的だったのは、社員の方々が生き生きと働き、自らの製品に誇りを持っている姿です。生徒からは「社員の皆さんが楽しそうに仕事をしていて、職場の雰囲気がとても良かった」「製品に対する責任感と誇りが伝わってきて感動した」といった声が聞かれました。

今回の見学は、最新技術だけでなく“人が誇りを持って使う地球のため人のためにものづくりをすること”を学ぶ貴重な機会となり、理数科の生徒にとって将来の進路や働き方を考える大きな刺激となりました。

石川樹脂工業株式会社の皆様には、温かいご対応をいただき心より感謝申し上げます。

【理数科1年生】課題探究Ⅰ「ものづくりの現場を知る」~最先端の研究拠点と地元企業で未来の技術に触れる~

9月25日(木)午前 @金沢工業大学ICC(革新複合材料研究開発センター)

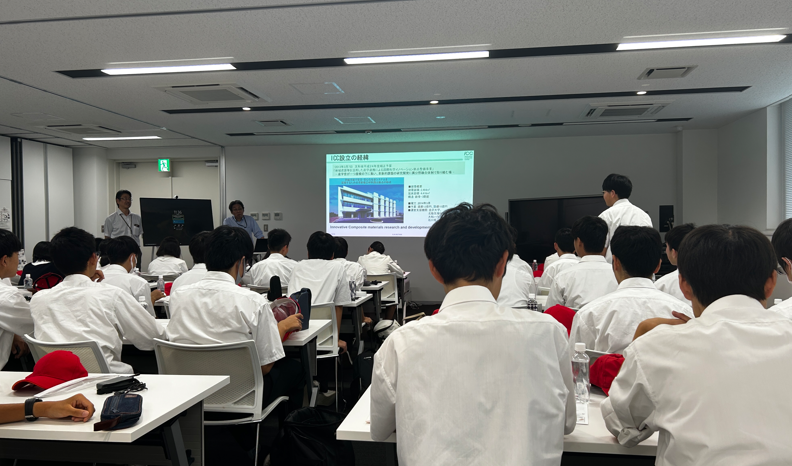

理数科1年生は探究活動の基本を学ぶ学校設定科目「課題探究Ⅰ」で金沢工業大学の 革新複合材料研究開発センター (ICC) を訪問し、施設見学を行いました。

ICCは、複合材料の研究開発を通じて新しい産業や技術革新を生み出す拠点であり、大学と企業が連携して最先端の研究を進めています。

見学では、複合材料の特性や応用分野についての説明を受け、研究設備を間近で見ることができました。航空機や自動車、スポーツ用品など幅広い分野で活用される複合材料の可能性に、生徒たちは大きな関心を寄せていました。

参加した生徒からは「研究者の方々が誇りを持って取り組んでいる姿が印象的だった」「複合材料が未来の社会を支える技術になることを実感した」といった声が聞かれました。

今回の見学は、最先端の研究現場を体感し、科学技術の未来を考える貴重な機会となりました。金沢工業大学ICCの皆様には、丁寧なご説明と温かいご対応をいただき、心より感謝申し上げます。

【理数科1年生】挑戦とものづくりの可能性 ~ 石川樹脂工業 石川専務が語る未来へのメッセージ~

9月16日(火)@小松高校

石川樹脂工業(株)石川 勤 専務(小松高校理数科卒業生)の講義を受けました。

東京大学での学生生活、外資系企業での経験、そして地元に戻ってからの仕事について、わかりやすく語ってくださいました。

高校で培った理数科の基礎力を活かし、幅広い分野に挑戦した経験を紹介。学問だけでなく、人との出会いや様々な活動を通じて視野を広げることの大切さを伝えてくださいました。

グローバルな環境で成果を求められる厳しさを体験し、英語力や異文化理解の重要性を痛感。挑戦することで自分の成長を実感できたことも語ってくださいました。

講演を聞いた生徒たちから石川さんへ質問が出ました。

石川さんから丁寧な返答、先輩の歩んできた道と力強い言葉に大いに励まされ、自分の未来に向けて挑戦する勇気を得ました。

また、外資系で培った経験を地元企業に還元し、地域に根ざした経営を展開。「地元に戻ることはキャリアの後退ではなく、新しい挑戦の場」と強調されました。

現在の会社ではAIやロボット技術を積極的に導入し、ものづくりの現場を革新。人間の知恵とテクノロジーを融合させることで効率化だけでなく新しい価値を創出できることを紹介しました。

石川樹脂工業株式会社総務部HRの野関 悟 氏も講義に参加してくださり、生徒たちからいろんな意見・考えを引き出すお手伝いをしてくださいました。

「地方とものづくり、先端技術は可能性のかたまりだ」と語り、地方からでも世界に挑戦できる力があることを強調されました。

CoD(Cost of Design)の必要性について話してくださり、設計段階でコストを意識することがものづくり全体の競争力を左右することを説明。開発後の修正よりも設計時の最適化が効率的であると伝えてくださいました。

石川専務のお話は、理数科で学ぶ生徒にとって未来を描く大きなヒントとなり、挑戦する勇気と地域から世界へ羽ばたく可能性を示してくれるものでした。

先輩の経験談とメッセージは、生徒たちに『自分も挑戦できる』という確かな自信を与えてくれました。

9月25日に石川樹脂工業株式会社様へ工場見学へ行きます。

【理数科2年生】日本動物学会高校生発表に参加しました!

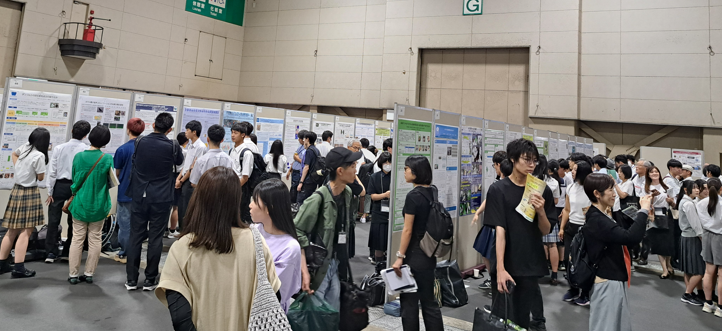

9月6日(土)@ポートメッセなごや

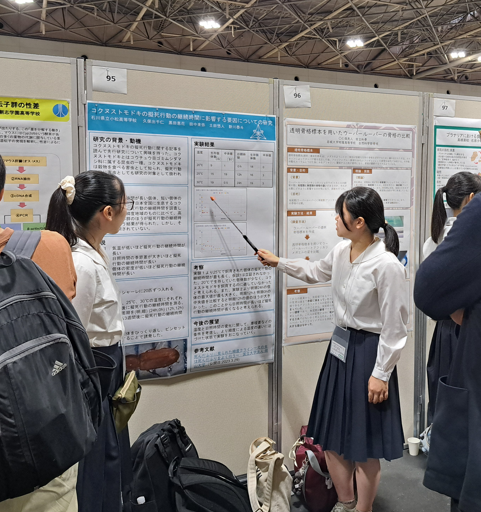

理数科2年生の生物グループが発表しました。全国から集まった高校生が、動物に関する研究成果を発表し合う場であり、専門的な学会の雰囲気を体験できる貴重な機会となりました。

発表テーマは

「コクヌストモドキの擬死行動の持続時間に影響する要因」

です。

実験方法や観察結果、考察をまとめ、ポスター形式で発表しました。

会場では大学の先生方や他校の生徒から質問をいただき、研究をさらに深めるヒントを得ることができました。

学会という専門的な場で発表することで、自分たちの研究を客観的に見直す良い機会となりました。

他校の発表から新しい視点やアイデアを得ることができ、研究の幅が広がりました。

動物標本も展示されていました ポスター賞をいただきました!

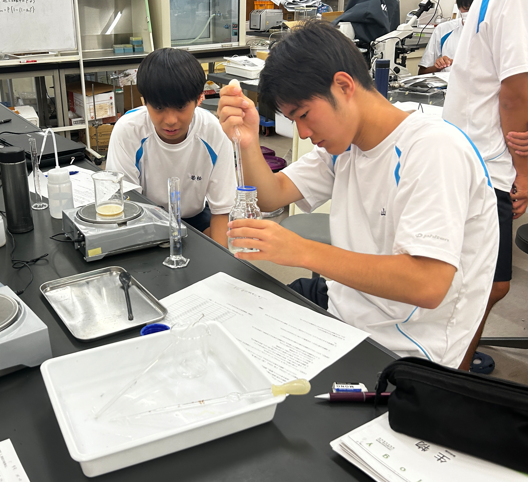

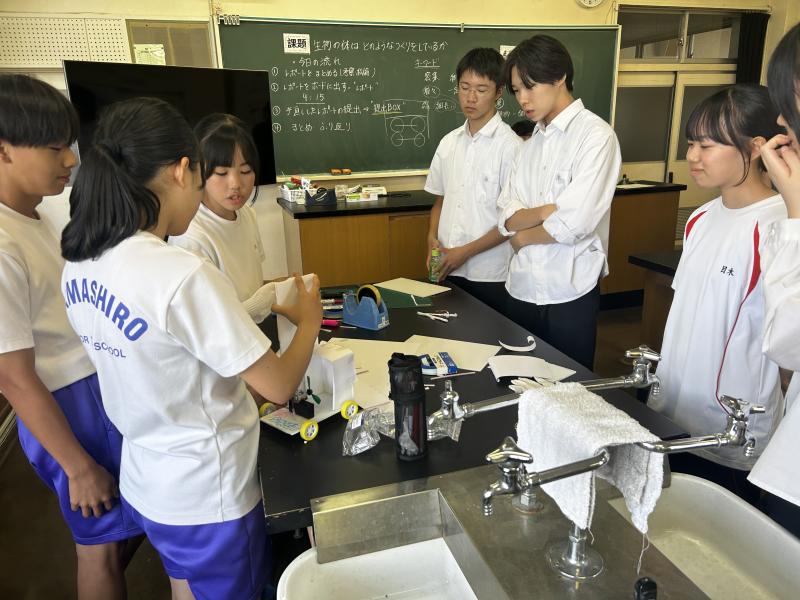

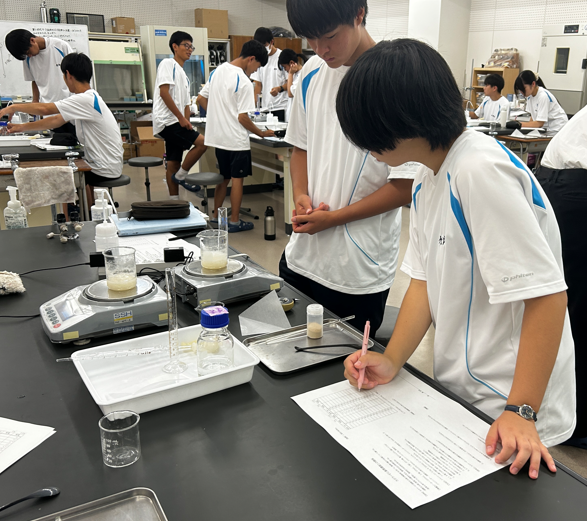

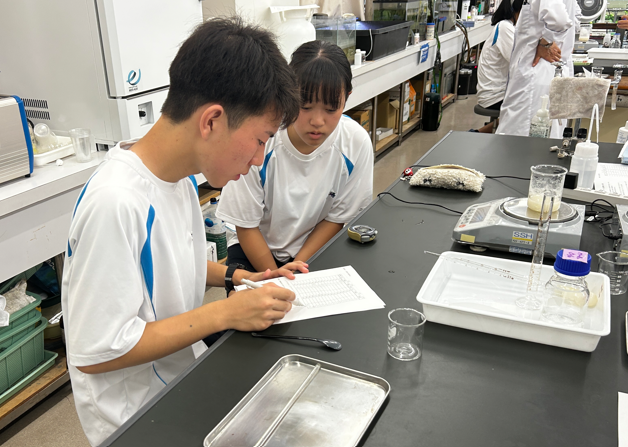

【理数科1年生】理数生物の様子 ~生化学実験で酵素の働きを探る~

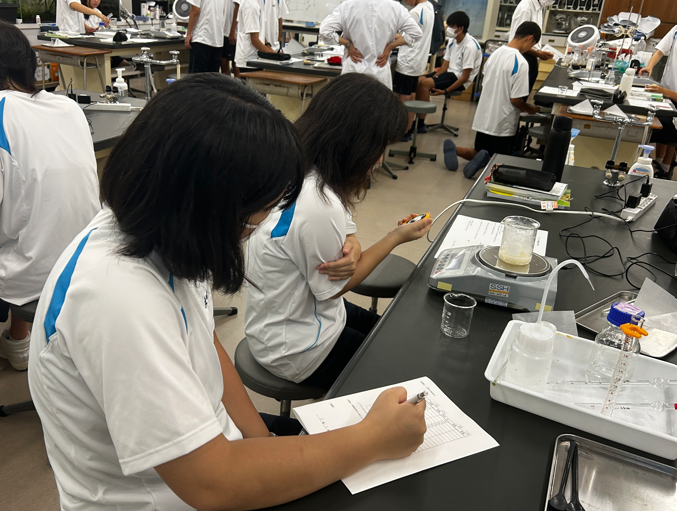

理数科では毎週実験を行っています。

「課題探究Ⅰ」では探究の進め方を実験を通して学んでいます。

また、1年生では「理数生物」「理数地学」でも実験を毎週行っています。

夏休みがあけて、最初の実験でした。

酵素の働きをテーマにした実験を行いました。今回の課題は「酵素反応速度の測定」です

基質の濃度や温度などの条件を変えながら、反応の進み方を観察し、データを記録しました。

実験を通して、酵素が生命活動において重要な役割を果たしていることを実感するとともに、科学的なデータの扱い方や考察の方法を学びました。

グラフ化した結果から反応速度の違いを比較し、理論と実験のつながりを理解する良い機会となりました。

生徒たちは「条件によって反応の速さが大きく変わることが面白かった」「データをまとめることで理解が深まった」と感想を述べており、探究力を育む充実した授業となりました。

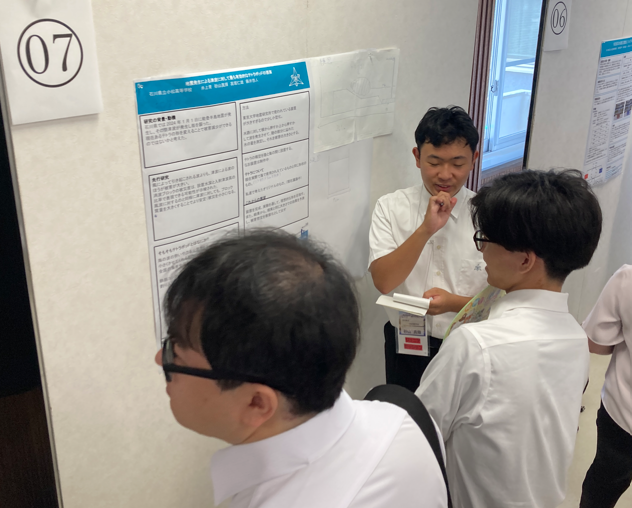

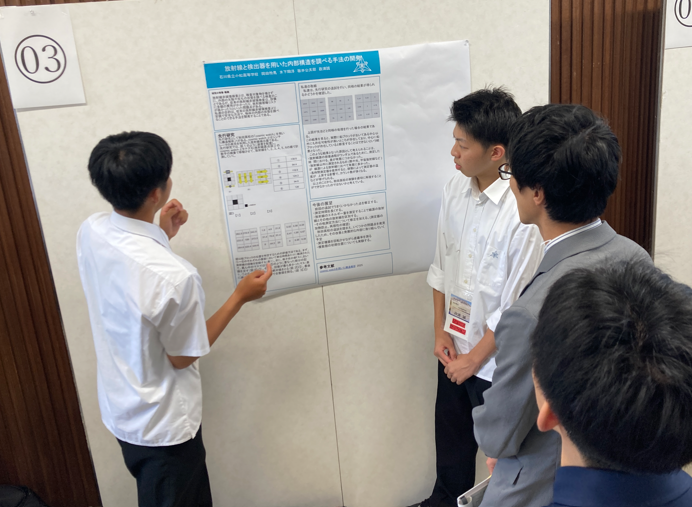

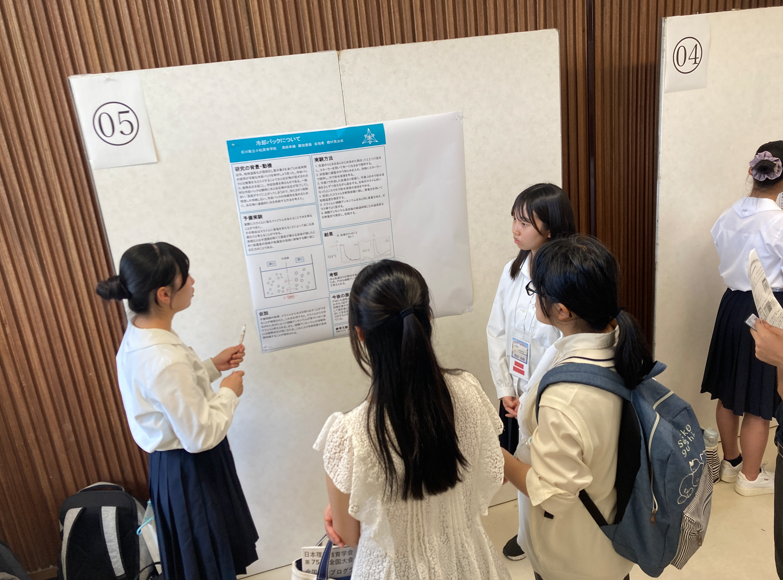

【理数科2年生】理科分野の研究班も成果を発信 ~日本理科教育学会ジュニアセッションで発表~

8月24日(日)@富山大学

日本理科教育学会第75回全国大会(富山大会) において、理数科2年生理科の研究5グループが課題研究の成果を発表しました。全国の研究者や教育関係者が集う場で、高校生が自らの探究を披露できる貴重な機会となりました。

発表タイトルは

「放射線と検出器を用いた内部構造を調べる手法の開発」

「石垣の崩れやすさについての研究」

「冷却カイロの作成」

「BZ反応について」

「地震による津波に対して最も効果の高いテトラポッドの理想形について」

です。

「放射線」 「石垣」

「冷却カイロ」 「BZ反応」 「テトラポッド」

実験の計画からデータ収集、考察までをまとめ、ポスター形式で発表しました。

会場では大学の先生方や他校の生徒から質問やコメントをいただき、研究をさらに深めるヒントを得ることができました。

生徒からは

学会という専門的な場で発表することで、自分たちの研究を客観的に見直す良い機会となった。

という感想が聞かれました。

今回も理数科1年生4名も参観者として参加しました。

また、SSHの先生も開発した理科教材について研究発表しました。

発表テーマは

「大学レベルの数学を活用した領域融合型の学習プログラムの開発 ―大学での学びにつながる学びを目指して―」

です。

生徒も先生も研究を深めるために切磋琢磨できたら、と思います。

今回の経験を糧として研究をさらに発展させ、次回の発表ではより充実した成果を示せるよう、一層研究への意欲が高まりました。

【理数科2年生】数学の魅力を共有 ~第17回「マスフェスタ」参加~

8月23日(土)@大阪府立大手前高校

大阪府立大手前高校主催の第17回「マスフェスタ」(全国数学生徒研究発表会)に参加しました!

課題研究で数学を研究している理数科2年生3チームが参加しました。

発表タイトルは、

「9つ点問題の拡張」

「平面上の異なる5点に対する最小シュタイナー木問題について」

「サイクロイド曲線の性質の拡張」

です。数学が好きな理数科1年生も参観者として参加しました。

全国から集まった高校生が、自ら取り組んだ研究成果を発表し合う場であり、数学の魅力と可能性を広く共有する貴重な機会となりました。

「9つの点問題」 「シュタイナー木問題」 「サイクロイド曲線」

発表では、問題設定から解法の工夫、結果の考察までを丁寧に紹介し、参観してくれた方々から多くの質問やコメントをいただきました。

他校の発表も多彩で、統計解析や幾何学的考察、アルゴリズム研究など幅広いテーマが取り上げられていました。

発表した理数科2年生からは、

発表を通じて、自分たちの研究を客観的に見直す良い機会となりました。

他校の発表から新しい視点やアイデアを得ることができ、今後の研究活動への刺激となりました。

という感想が聞かれました。

発表を通して、自分たちの研究を見直すきっかけにもなり、何より「数学を楽しむ仲間」が全国にいることを実感できました。緊張もしたけれど、それ以上に達成感と刺激をもらえた一日でした。

今回の経験を活かして、もっと研究を深めていきます。次の発表ではさらに成長した姿を見せられるよう頑張ります!

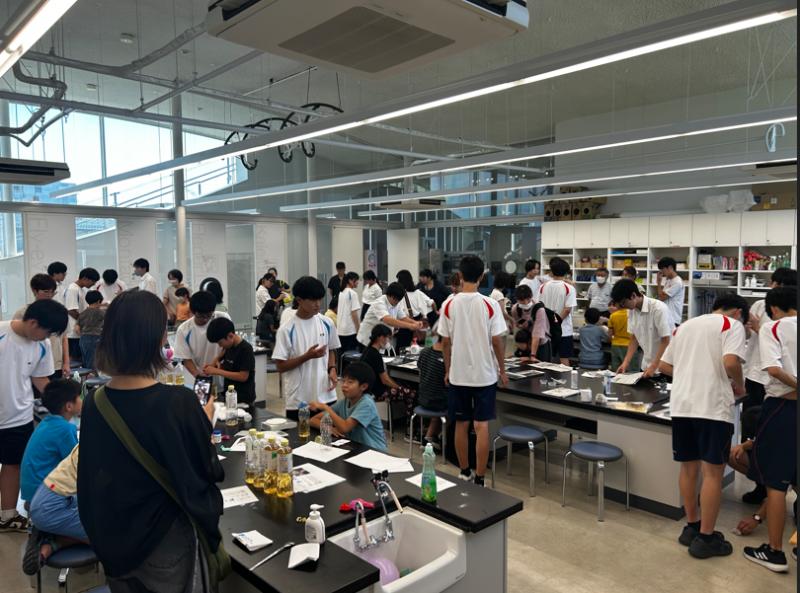

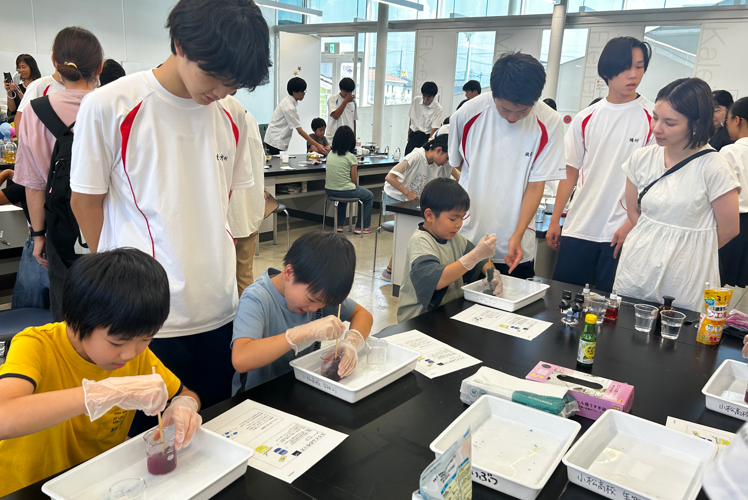

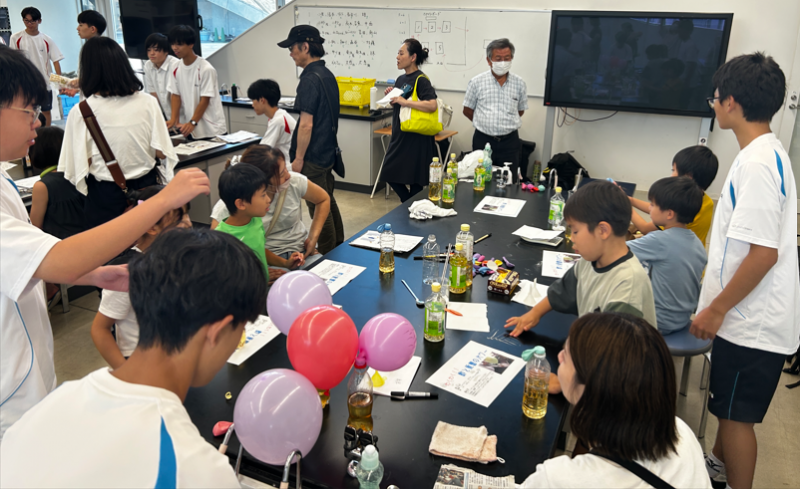

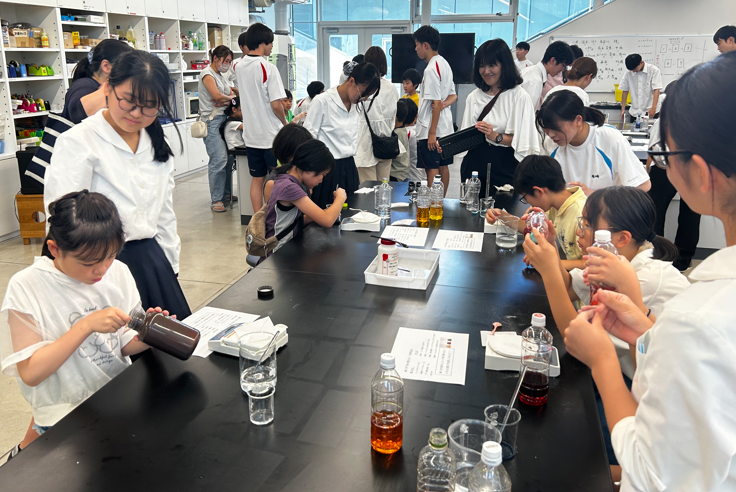

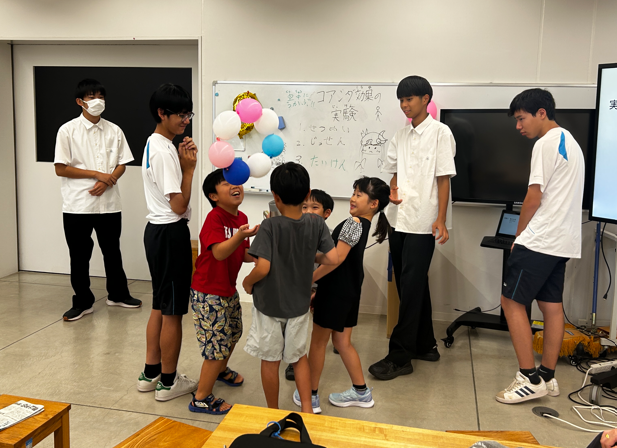

【SSH:科学系部活動】高校生と小学生の科学交流 〜小松SSHの地域連携:小学生向け実験教室~

8月22日(金)午後 @サイエンスヒルズこまつ

小松高校科学系部活動(理化部、生物部、天文数学同好会)所属の高校生による小学生向け実験教室を開催しました。

SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として、開催しました。

高校生が主体となって企画・運営を行いました。

高校生が日ごろ取り組んでいる学習から、科学の楽しさや探究の面白さを伝えることを目的としています。

今回は、

「身近な材料でできるスライムづくり」

「墨と洗剤で遊ぼう」

「色の不思議:時計反応」

「重曹とブドウ糖が反応すると・・・」

「コアンダ効果って何」

「身近な材料で風船をふくらましてみよう」

の6つのテーマの実験を実施。

高校生たちは、必ず、科学的なしくみ・背景を小学生にわかりやすく説明していました。

小学生たちは目を輝かせながら実験に取り組み、高校生の説明に熱心に耳を傾けていました。

参加してくれた小学生は29名でした。

一緒に来場してくださった保護者の方も熱心に質問してくださいました。

来場してくださった皆様、心から感謝申し上げます。

スライム 墨と洗剤 風船

時計反応 重曹とブドウ糖 コアンダ効果

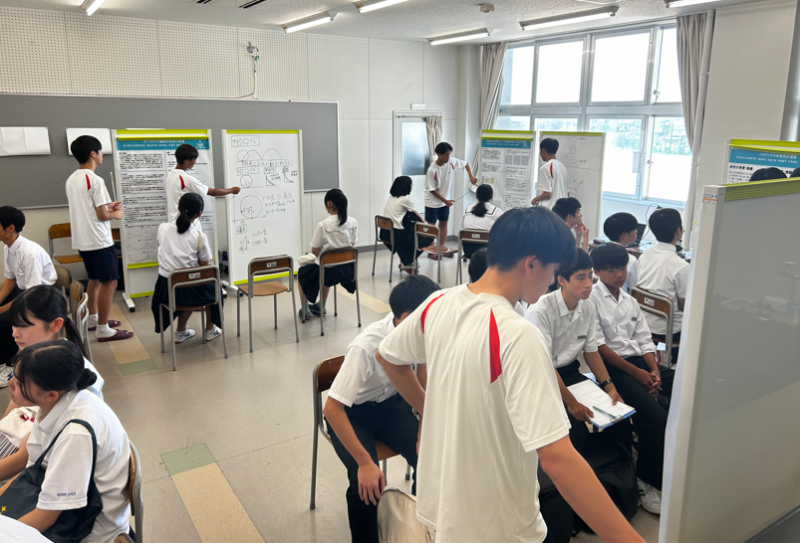

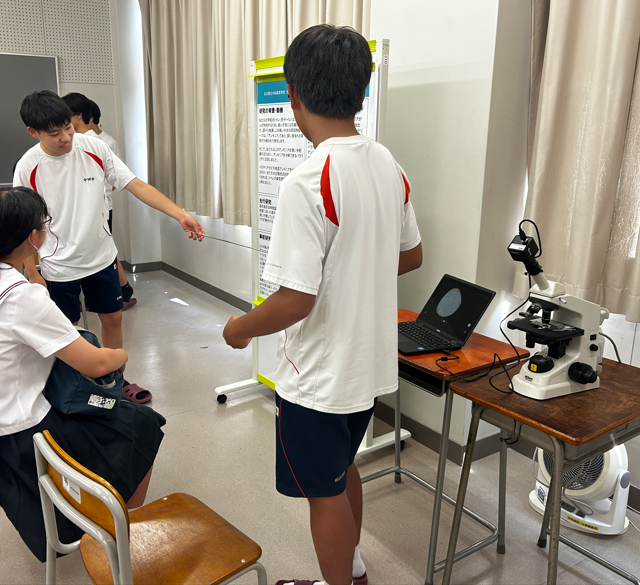

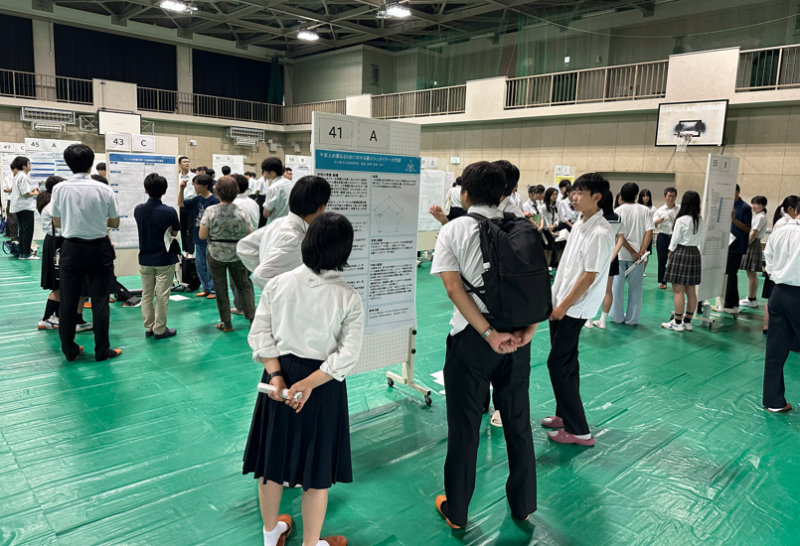

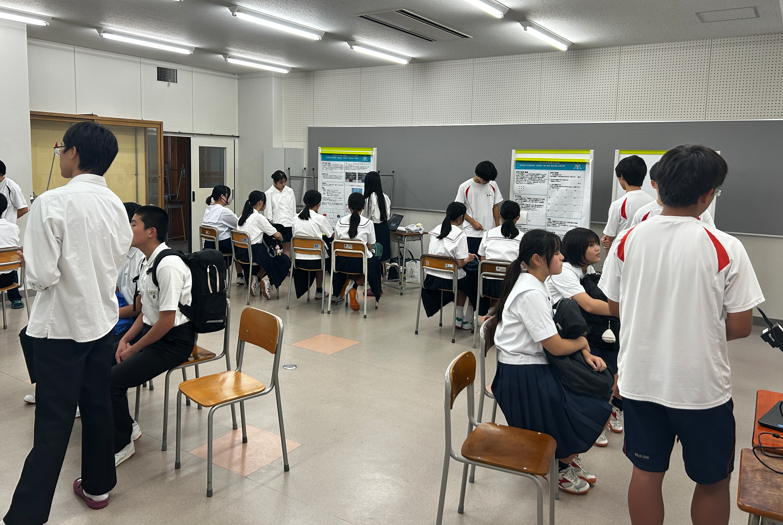

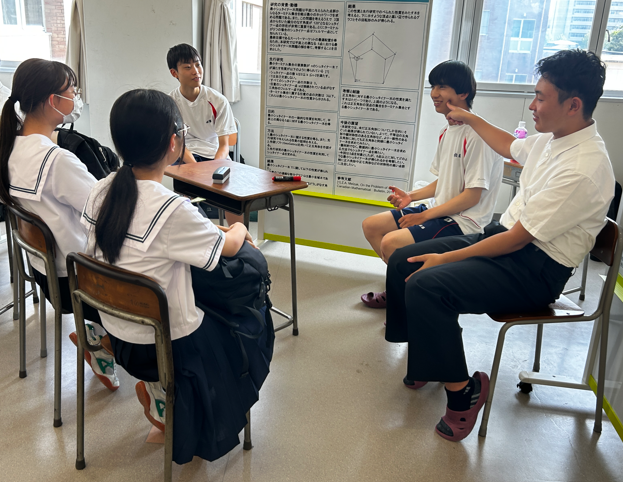

【理数科2年生】課題研究ポスター発表会 ~中学生へ伝える課題研究のおもしろさ~

8月20日(水)午後

中学生の小松高校体験入学の一環で、本校理数科の生徒が直接、中学生のみなさんへ自分たちの取組を紹介しました。

小松高校SSHといえば、課題研究 です。

まず、理数科の魅力を知っていただくために、理数科2年生代表3名が中学生のみなさんに小松高校SSHについて説明しました。

その後、理数科課題研究10テーマを3会場に分かれてポスター発表をしました。

理数科2年生の生徒たちは中学生にわかりやすく説明できるように工夫していました。

中学生のみなさんは熱心に聞いてくれて、さらに多くの質問をしてくれました。

会場全体の様子

研究に関する実験の様子も実際に見ていただきました。

小松高校はSSH指定校なので、県内の高校の中でも数多くの実験・研究機器がトップクラスでそろっています。

ポスター発表会の後、理数科の生徒たちと中学生のみなさんとで懇談会(絆タイム)を行いました。

受験勉強の仕方、部活動と勉強の両立について、理数科特有の行事について、などなど・・・。

理数科2年生2名と中学生3~4名ずつで懇談しました。

笑い声が起きたり、歓声が起きたり、とても楽しそうでした。

「理数科は、女子でも安心して過ごせるので、心配しなくても大丈夫」と中・高女子どうしで会話が弾んでいました。

同じ中学校の先輩後輩で久しぶりに会い、「来年の4月、待ってるね」、と話していたことも印象的でした。

【SSH】物理チャレンジ2025 第2チャレンジ出場決定 ~全国の舞台へ挑戦!~

8月19日(火)

理数科2年生の生徒が「物理チャレンジ2025」において第1チャレンジを突破し、全国大会である第2チャレンジ(全国大会)への出場(第1チャレンジの成績上位者 約100名)が決定いたしました。

物理チャレンジは、全国の中高生が物理の理論と実験に挑む競技会であり、国際物理オリンピックの日本代表選考も兼ねた、極めて高度な学びと交流の場です。

理化部の生徒を中心として、日々勉強会を実施してきました。その成果が実りました。

このたび、その努力を賞して「校長報償費授与式」が行われました。

馬場校長先生からねぎらいの言葉をいただき、「がんばってきます」と答えていました。

第2チャレンジ概要

日程:2025年8月22日(金)〜25日(月)

会場:東京理科大学 野田キャンパス

内容:実験コンテスト(5時間)

理論コンテスト(5時間)

サイエンスツアー、交流会、Physics Liveなど

日々の探究心と粘り強い思考力が実を結びました。物理の楽しさと奥深さを全国の仲間と分かち合える貴重な機会となります。今後のさらなる飛躍を心より応援しています。

【SSH:科学系部活動】高校生が教える小学生向けプログラミング教室

8月6日(水) 7日(木) 9日(土) 10日(日)

9:45~11:45 @サイエンスヒルズこまつ 全4日間の日程で行いました。

天文数学同好会の生徒を中心に、日々プログラミングについて学んだり、教え合ったりしていた生徒たちが、小学生にプログラミングを教える企画です。

サイエンスヒルズこまつの方々のおかげで実現することができました。

初級:Scratch 小学校3年生以上

中級:Python 小学校3年生以上

のプログラムです。

今年に入ってから、生徒たちが講座の内容や進行も考え、生徒たちが講義を担当しました。

4日間、講師役がそれぞれ変わり、講師役以外の生徒は参加した小学生一人一人に高校生がアシスタントとしてすぐに小学生の要望に応えられるように準備しました。

初級の様子 中級の様子

高校生にとっては、教えることでさらにプログラミングについて理解を深めることができました。

また、小学生にとっては歳の近い高校生から学ぶことでプログラミングに対して親しみやすく、もっと学びたいという意欲につながるきっかけになればよいなあと思っています。

生徒たちは教える難しさもわかった4日間でした。

最終日は全員で記念写真を撮りました。

これからも継続して開講していく予定です。

ぜひ興味のある方はご参加ください。

参加してくださった皆様、誠にありがとうございました!

講座を開くにあたってご協力くださった皆様、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m

【理数科2年生】高校生と究める探究教室 山代中学校編 ~高校生も中学生も一緒に探究、共に成長~

7月31日(木)13:30~

今回は山代中学校で究める探究教室を行わせていただきました。

中学生に高校生が教えるのですが、理数科2年生10名は、教えるために事前に準備を行ってきました。また、教えるために勉強もしました。

科学チャレンジで取り組んだウィンドカーを中学生バージョンに改良したものを教材として使いました。

中学生が作成中にあまり口を出さないようにするなど、適切なアドバイスの難しさもわかったそうです。

中学生たちが、実験に挑戦している様子です。かつて生徒たちが大学の先生や大学院生から教わったことを思い出しながら、中学生に優しく指導していました。

試技を重ねて、ウィンドカーを改良し、タイムが速くなっていく様子を見て、中学生と一緒に理数科の生徒も喜んでいました。

中学生から、お手本に高校生のウィンドカーを見たいと言われました。

高校生が作ったウィンドカーを走らせた結果、中学生のものよりタイムが早くて(当然?)、中学生から歓声が上がりました。

ホッとした~、と高校生が照れたように言っていました(見ていた教員もホッとしました)。

最後に、小松高校理数科の特徴や良いところを話して、みんなで記念写真をとりました。

お招きしてくださった山代中学校のみなさん、本当にありがとうございました。

勉強にもなったし、なによりも山代中学校のみなさんと科学を通じて交流できてとても楽しかったです!