SSH活動記録

【理数科1年生】失敗から学ぶ科学の楽しさ ~理数科1年生実験の現場より~

「課題探究Ⅰ」「理数生物」「理数地学」

理数科1年生は1週間の間に1回以上、実験に取り組みます。

学校設定科目「課題探究Ⅰ」では物理実験、化学実験、

「理数生物」では生物実験、「理数地学」では地学実験です。

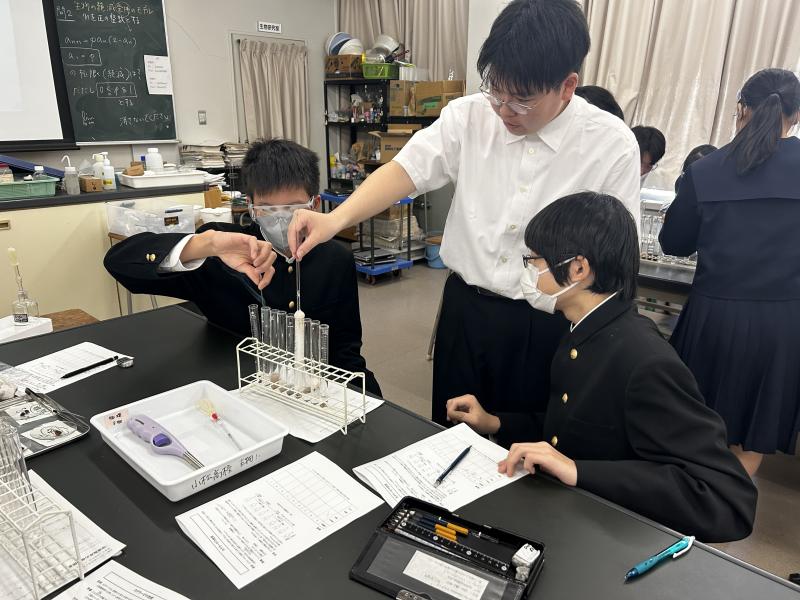

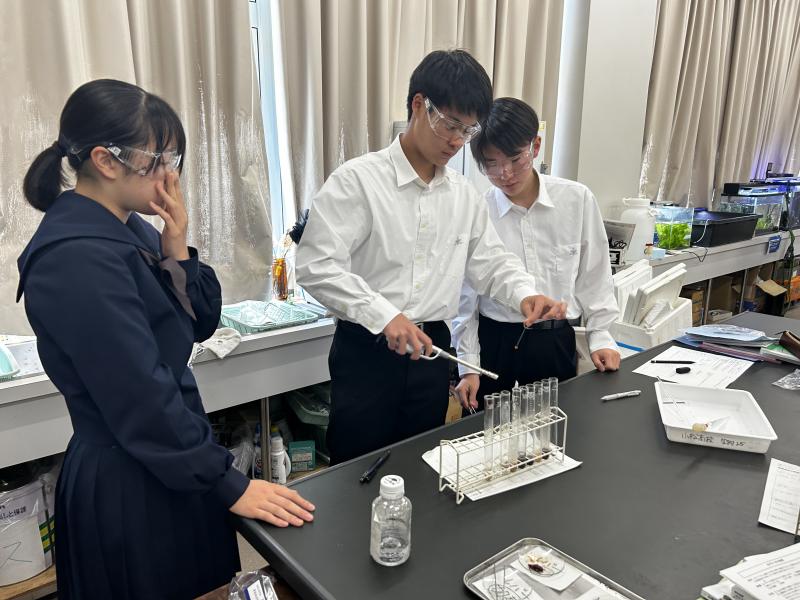

5月14日(水)、今回は「理数生物」で、酵素反応の実験に取り組みました。

3人1班で実験を行いました。仮説を検証するために実験を考え、何を使うかも考えます。

失敗(自分たちが予想した結果と違う結果)したら、粘り強く考え続けます。

班員で協力して結果を出し、考察しました。

入学して約1か月半、10回近く実験を行っているので、班員との協力の仕方、実験器具の扱い方が入学した4月よりもうまくなってきました。

実験結果の精度を高めるためにも、正しい実験器具の扱い方が重要です。

理数科は日々の授業で実験・実習を盛りだくさんに行い、実物を確かめる・知ることを大切にした授業を行っています。

【普通科2年生】課題研究 考えるって楽しい!好きなことがチカラになる!

5月8日(木)普通科2年生 学校設定科目「課題探究」

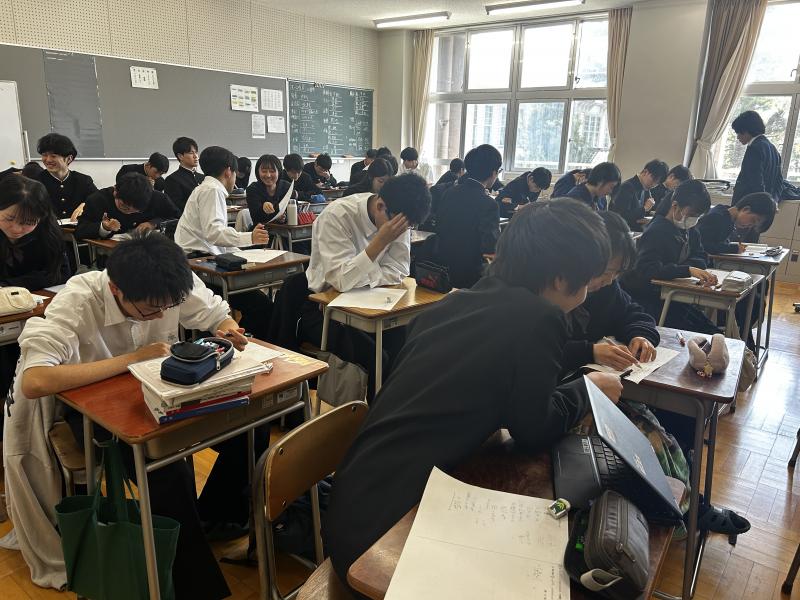

普通科2年生の課題研究が本格的に始まりました。

1年生では課題研究の入門編「探究基礎」で課題研究の基本を先生が提示したテーマに沿って学びました。

小松高校のSSHが始まって今年で20年目となります。20年間、課題研究にアドバイスをくださり、小松高校をよく知ってくださっている石川県立大学ゲノム情報利用技術教育センター中谷内修先生から「課題研究のテーマの選び方、課題研究の楽しみ方に」について講義を受けました。

いよいよ、自分たちのテーマを見つけて、思いっきり課題研究に取り組むことができます。

小松高校には今までのSSH、これからのSSHで、好きな研究に取り組める設備が大学レベルで整っています!

好きなことをチカラにして自分たちだけの「なぜ」を追っかけます。

研究に取り組むことの楽しさを語る中谷内先生

小松高校で科学者になれる!?

好きな研究ができる設備が整っています!

課題研究が自分の未来につながる・・・。

熱心に講義を聞く2年生。「聞くときは聞く」「やるときはやる」ができる小松高校生です。

【理数科2年生】課題研究 正答のない世界へ、粘り強く!

4月15日(火)理数科2年生「課題探究Ⅱ」

課題研究開講式が行われました。

馬場校長先生からの激励の挨拶から始まり、1年間のスケジュールや注意点などの確認を行いました。

理数科2年生たちは、これから取り組む課題研究に楽しみな様子でした。

新しい研究ノートが渡されました。これから研究のアイディアや結果をどんどん書き込んでいきます。

研究者への第1歩です。

【理数科3年生】領域融合型の学習 現象を数式で追いかける

4月14日(月)理数科3年生「課題探究Ⅲ」開講

理数科3年生は、1年生「課題探究Ⅰ」、2年生「課題探究Ⅱ」とこれまで課題研究に取り組んできました。

これから大学への学びにつながる学びを、領域融合型の学習として行います。

「微分方程式」を使って様々な現象を数理モデル化します。

今回は微分方程式について学びました。

次回から、社会学コース、数物コース、工学コース、生化学コース、薬学コースの5つに分かれて微分方程式を利用した課題研究に取り組みます。

【普通科2年生】課題研究スタート!

4月11日(木)普通科2年4,5組、4月12日(金)普通科2年6,7組の課題研究 開講式が行われました。

1年間のスケジュールと注意点を確認しました。

これからいよいよ自分がやりたい探究の扉が開きます。