SSH活動記録

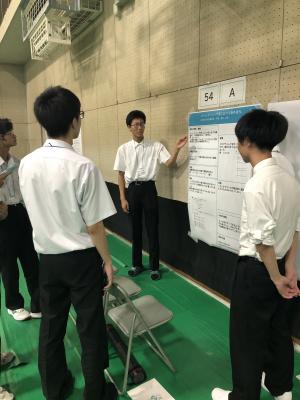

【SSH】2年理数科 マスフェスタ参加

8月24日(土)、本校理数科生徒11名が大阪府立大手前高等学校で開催された「マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会)」に参加し、これまでの研究成果をポスターで発表しました。生徒達は全国から集まった高校生の発表に対して質問したり、自分たちの発表に対する質問に答えることで、大きな刺激を受け、今後の研究の進め方への参考にすることができました。

【SSH】1年理数科 生物・地学野外実習

7月19日(金)20日(土)1泊2日の日程で、1年理数科の生物地学野外実習が行われました。

日程

7月19日(金)

8:00 小松駅集合、出発

9:00 セミナーハウスあいりす到着

9:30~12:00 ウニ人工授精・発生実験

12:00~13:30 昼食、移動

13:30~14:30 片野海岸にて地学実習

14:30~ 移動

15:00 セミナーハウスあいりす到着、休憩

15:30~18:00 発生観察

18:00~19:00 夕食

19:00~20:00 (適宜)発生観察

20:00~21:30 卒業生と語る会

7月20日(土)

6:00~6:30 発生観察

6:30~8:00 片付け、朝食

8:00~9:00 講義「塩屋海岸の植物」

9:00~ 移動

9:30~10:30 塩屋海岸にて植生調査

10:30~11:30 鹿島の森にて植物観察

12:30 小松駅到着、解散

能登半島地震の影響があり、今年度の実習は加賀市のセミナーハウスあいりすを起点に実施しました。まずは、能登から送っていただいたムラサキウニの人工授精・発生実験です。ムラサキウニの口器を切り取って塩化カリウムを注ぎ、放精/放卵させた後、それらを合わせて受精卵をつくります。しばし顕微鏡で観察しましたが、発生には時間がかかるのでなかなか変化が見られません。胚に頑張ってもらっている間に、片野海岸に移動し、露頭の観察を行いました。

あいりすに戻り観察を再開すると、細胞の数が増えているものも見られ、確かに人工授精が成功していました。夕食後は、5名の理数科OB、OGに来ていただき、大学での勉強や生活について話を聞くことができました。

翌日は、NPO法人石川県自然史センター副理事長の西岡先生より、塩屋海岸の植物についての講義をしていただいた後、実際に海岸で植物の生育調査を体験しました。1時間の間にたくさんの海岸植物を判別できるようになり、すっかり海岸植物のセミプロです。少し移動して鹿島の森ではアカテガニや照葉樹を観察し、地元の自然をたっぷり堪能しました。

1泊2日の実験・観察を通して、生徒は1つの事象を継続的に追求することの面白さを体験できた様子でした。失敗もありましたが、班で協力して克服できたことも良い経験となったようです。また、この経験をクラスで共有できたことで、クラスの仲も深まりました。とにかく楽しかった、たくさん学べたと、皆良い表情で帰ってくることができました。

【SSH】韓国科学交流最終日(理数科2年生)

7月25日(木)3日間の国際科学交流を終えた韓国大田科学高校のみなさんが帰国前に小松高校に来校しました。交流してきた28Hの生徒も沢山集まり、校内を案内した後、図書館でお別れ会を行いました。韓国の生徒さんたちがこの3日間の科学交流についての感想を英語で発表してくれて、記念品を渡したり、記念写真などを撮り合ったりした後、韓国の生徒さんたちは小松高校から小松空港へ向かい、帰国しました。

今回の交流を通じて、とても仲良くなった両校の生徒たちは、別れを惜しみつつ、再会を約束していました。次は小松高校の生徒達が12月に韓国大田科学高校を訪問する予定です。

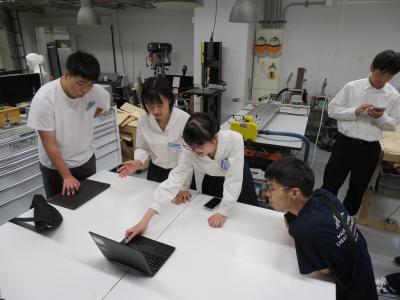

【SSH】韓国科学交流3日目(理数科2年生)大学実験セミナー②

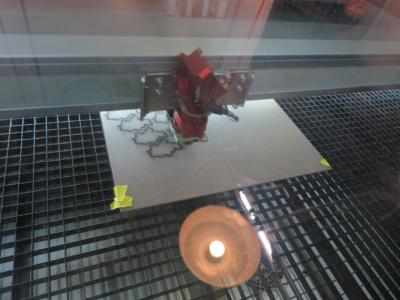

7月24日(水)、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)で「大学実験セミナー」2日目が行われました。午前は、パズルの切り出しの再チャレンジを行い、それと並行して発表用の英語スライドと原稿作成を行いました。生徒達は発表する内容について、班内でディスカッションをし、各自の役割分担を決めてから、準備を進めていきました。参加してくださったALTの皆さんがその場で生徒の英語を添削してくださったり、優れたプレゼンテーションをするための秘訣をアドバイスしてくださったりしました。参加して下さった大聖寺高校Samantha先生、小松商業高校Monay先生、小松工業高校Dylan先生、本校ALT Kataizah先生、ご指導いただき本当にありがとうございました。

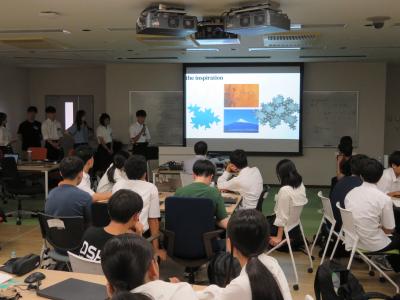

午後からは、口頭発表会を行い、各班が自作のパズルについて、創造性豊かな発表を堂々と行うことができました。各班の発表の後に、上原隆平先生が講評をしてくださり、生徒達はJAIST教授の上原先生からのお言葉に、大変感激していました。

2日間の大学実験セミナーを終えて、生徒からは、「アインシュタイン・タイルという新しい概念に触れることができて新鮮だった。レーザーカッターの調整などが難しかったが、鎌田先生や研究補助員の方が手伝ってくださって最後成功することができてよかった。諦めないことが大切だと思った。」「まず英語でコミュニケーションをとりながら作業するのが言葉の壁を乗り越えられたように感じとても楽しかった。韓国の生徒の素晴らしい英語やプレゼンまでの過程を共にできたのが普通では得られない貴重な体験だと思った。この機会を準備して下さったJAISTの方々や韓国の生徒に感謝したい。」「今回のセミナーを通して、アインシュタイン・タイルについて知ることができ、仲間との絆も深めることが出来た。またこのような機会があれば参加したいと感じた。」という声が聞かれました。

この2日間、生徒達は最高の学びを経験することができました。北陸先端科学技術大学院大学教授 上原隆平先生、助教 鎌田斗南先生、研究補助員 谷口智子さん、TAの皆様、サポートしてくださった北陸先端科学技術大学院大学の全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

【パズル再切り出し】

【プレゼンテーション】

【パズル作品】

【SSH】韓国科学交流2日目(理数科2年生)大学実験セミナー①

7月23日(火)北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)にて、理数科2年生と韓国大田科学高校(DSHS)生徒12名が参加し、工学リテラシーを身につけるための、ものづくりに主眼を置いた「大学実験セミナー」1日目が行われました。

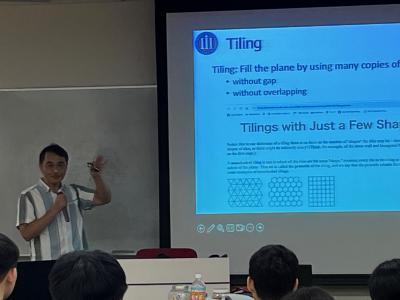

初めにコンピューティング科学研究領域 上原研究室 教授 上原隆平先生が特別講義をしてくださいました。生徒達は事前学習として紹介していただいた『ペンローズの幾何学 対称性から黄金比、アインシュタイン・タイルまで』を読んでいましたが、講義の中で上原先生は、昨年度発見され、大きな話題となったアインシュタイン・タイルについて、高校生にも分かるように、かみ砕いて説明してくださいました。生徒達は上原先生の講義で、アインシュタイン・タイルについて理解を深め、パズルを数学的に考えることの楽しさを学びました。その後、国内最大級のコレクションから厳選されたパズルが展示されているJAISTギャラリーの見学と体験を行いました。

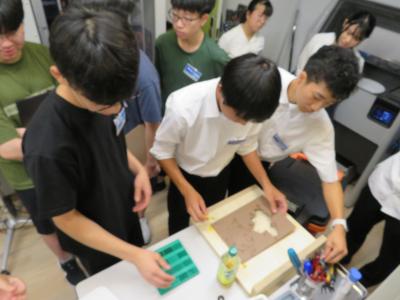

このセミナーに向けて、各自がGeogebraを用いてパズルをデザインし、そのデータを持参していましたが、午後からはコンピューティング科学研究領域 助教 鎌田斗南先生に指導していただき、またTAの皆さんのサポートを受けながら、各班でパズルデータの検討や改良を行いました。韓国の生徒も理数科の生徒に混ざって日韓混成の班となり、英語で積極的にコミュニケーションを取っていました。データが完成した班から、上原研究室 研究補助員 谷口智子さんの指導補助のもとで、各班が最新鋭のレーザーカッターを用いて、パズルの切り出しを行いました。さらに、出来上がったパズルを見て、改善点などを班員と熱く話し合いました。

【上原先生特別講義】

【JAISTギャラリー見学】

【米口校長先生挨拶】 【パズルデザインの共有】

【パズルの切り出し】

【SSH】韓国科学交流1日目(理数科2年生)共同研究ミーティング

7月22日(月)、韓国大田科学高校(DSHS)の高校生12名と先生方2名が来日し、本校の理数科2年生12名と交流しました。

小松空港でお迎えした後、中谷宇吉郎雪の博物館を訪れて、ダイヤモンドダスト、過冷却、チンダル現象の実験に参加しました。生徒達はダイヤモンドダストによる光の反射を見て、その美しさに歓声をあげていました。

夕食後は、DSHS生が共同研究の概略についてプレゼンテーションを行い、内容について質疑・討議を行いました。全員が積極的に発言し、これから共同研究を進めていくにあたって、大変有意義な時間となりました。

【SSH】第1回こまつ研究サポートプログラム(2年理数科)

5月14日(金)5・6限、19日(水)6・7限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第1回こまつ研究サポートプログラム「課題研究中間報告会」が行われました。生徒達は自分たちで考えたテーマについて先生方にアイディアを聞いていただきました

生徒達から「社会的な視点で、研究についてのアイディアをいただくことができた」「知識の幅がとても広く、探究活動の幅を広げるアドバイスをたくさんしてくださった」という声が聞かれ、研究を大きく前に進めることができました。

【参加していただいた大学の先生方】

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 先生 (数学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

金沢大学 高大接続コア・センター 中野 正俊 先生 (化学)

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学類 森下 知晃 先生 (地学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)

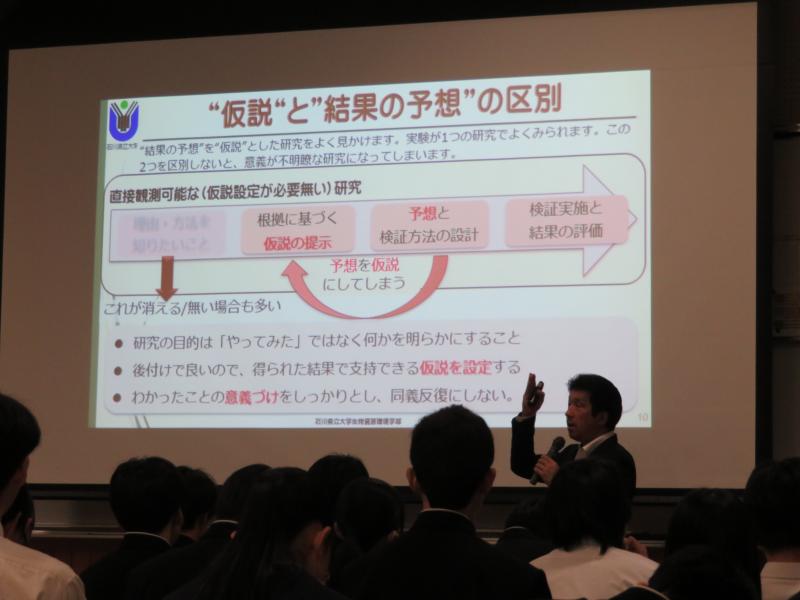

【SSH】中谷内修先生 課題探究特別講義(2年普通科理系)

5月2日(木)2年普通科理系対象の「課題探究」において、石川県立大学の中谷内修先生をお招きし、課題探究についての特別講座が行われました。課題探究のかたち、課題の設定についてのお話をしていただきました。生徒は、次回からの探究活動に活かそうと、熱心にメモをとる姿が印象的でした。今後の活躍が楽しみです。

【SSH】中谷内修先生 課題探究Ⅱ特別講義(2年理数科)

4月26日(金)2年理数科対象の「課題探究Ⅱ」において、石川県立大学の中谷内修先生をお招きし、課題探究についての特別講義が行われました。中谷内先生からは、探究活動の意義や方法、注意点などを説明していただきました。生徒はとても興味深く話を聞いており、探究活動への興味・関心が高まったのではないでしょうか。今後の活動での生徒の活躍が楽しみです。

【SSH】各学年SSH学校設定科目 開講式

4月には、各学年でSSH学校設定科目の開講式行われました。19日(金)に開催された2年理数科「課題研究Ⅱ」の開講式では、米口校長先生が「コップの水はなぜ落ちないのか」と「コアンダ効果」の2つの原理の実験を見せてくれました。さらに校長先生からは、「不思議だと思うテーマに出会い、探究し続けて、聞き手に驚きがあるような研究をして欲しい。分からないことはしんどいが、楽しいという経験をしてください。みなさんの楽しむ姿を楽しみにしています。」という激励の言葉がありました。生徒は校長先生の実験に大変盛り上がって、刺激を受けていました。

<1年普通科 探究基礎>

<2年普通科理系 課題探究>

<2年理数科 課題探究Ⅱ>

<3年理数科 課題探究Ⅲ>