SSH活動記録

【理数科2年生】韓国の高校生との国際科学交流セミナー③ ~再考、非周期性パズル…最高の作品を目指して~

7月30日(水)9:00~12:30

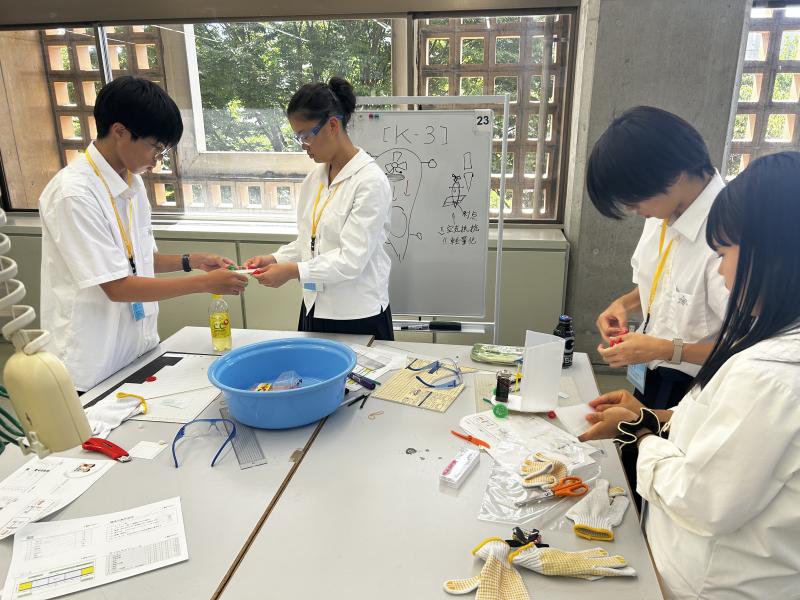

昨日、一度完成させた非周期性パズル。

しかし、韓国の生徒も日本の生徒も、挑戦はこれで終わりではありません。

より面白く、より洗練されたパズルを目指し、韓国の高校生、理数科・普通科の生徒、大聖寺の生徒さん、星稜の生徒さんも再び朝から集まりました。

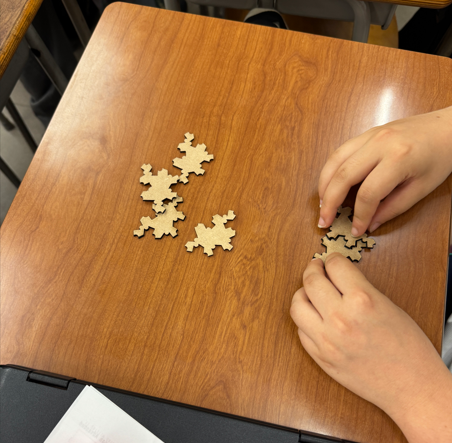

前日の反省点を踏まえ、まずはパズルの「非周期性」という核となる部分を再確認しました。

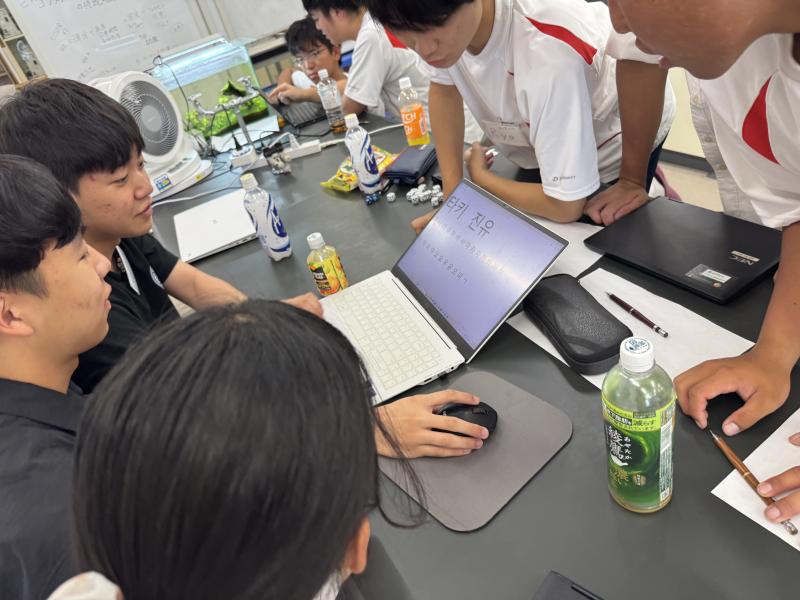

どのようなルールでパターンを排除すれば、より奥深く、解きごたえのあるものになるか、グループで活発な議論を交わしました。

「このピースはもっと複雑にしてもいいんじゃないか」

「この配置だと、かえって周期的なパターンが生まれてしまうのでは?」

「あのピースの形、もっとおもしろくできないかな?」

次々と飛び出すアイデアや意見を一つひとつ検証し、新しいピースのデザインや配置のルールを再構築していきました。前日に作ったパズルを作成した時間よりも、再考する時間は何倍もの価値を生み出し、生徒たちはさらに進化した非周期性パズルを完成させることができたのではないかと思います。

午後から、どのようなアインシュタインタイルパズル(非周期性パズル)を作成したかについて、各グループが発表を行います。そのための準備も行いました。

英語で発表するため、

大聖寺高校ALT

小松明峰高校ALT

小松高校ALT

の3名の先生がご指導くださいました。ありがとうございました!

【理数科2年生】韓国の高校生との国際科学交流セミナー② ~韓国の高校生と作るオリジナルパズル~

7月29日(火)11:00~16:00

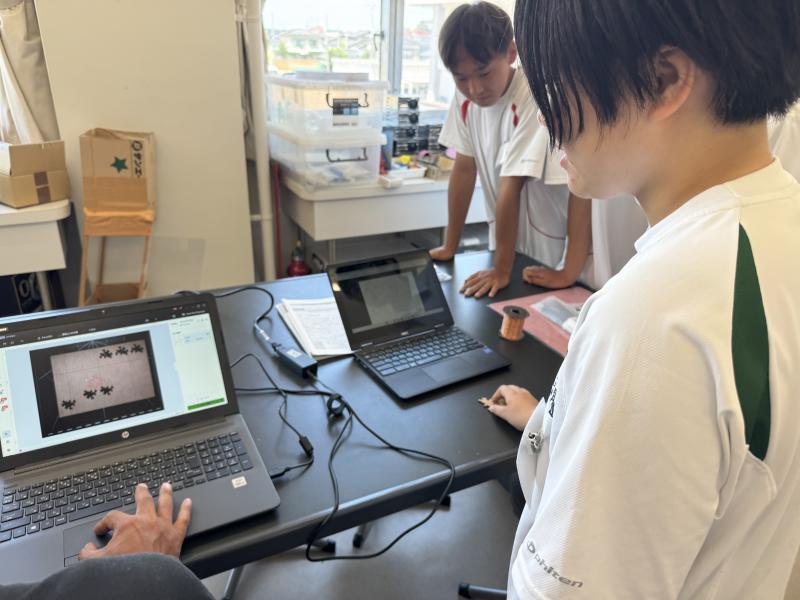

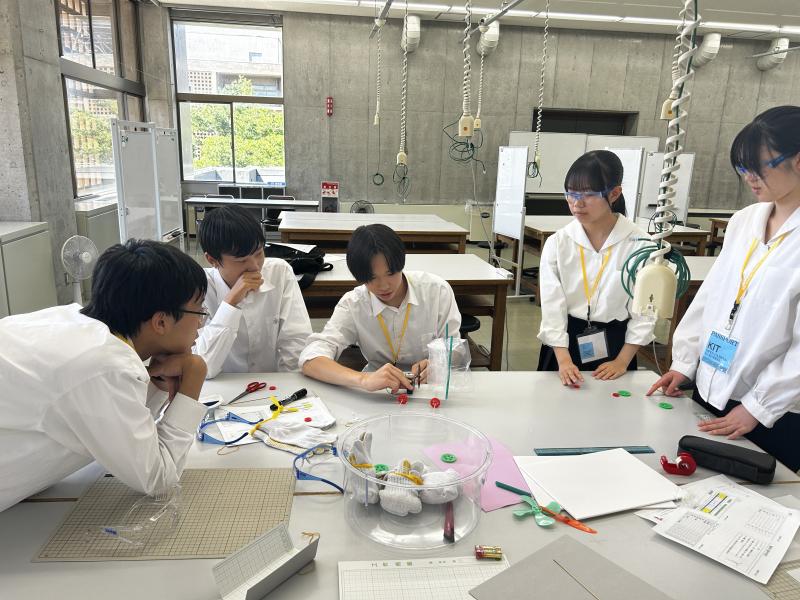

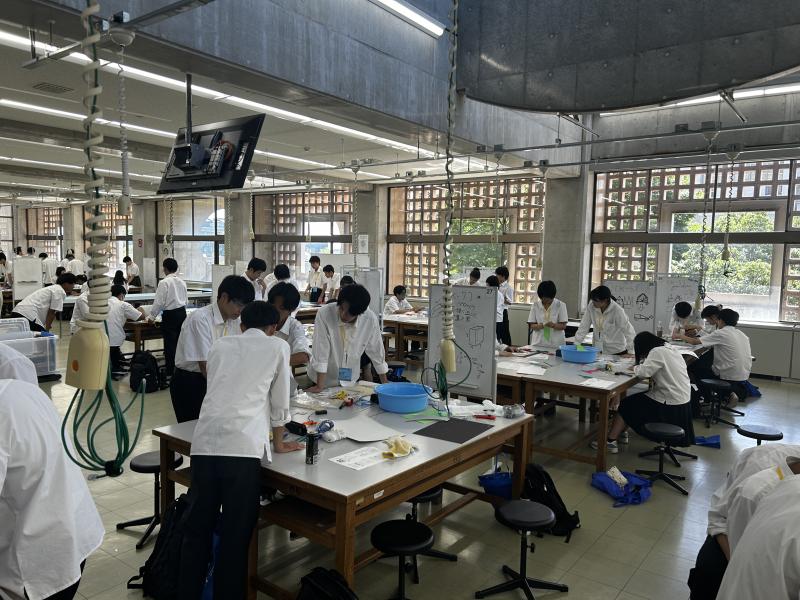

12グループに分かれて、それぞれ自分たちが考えてきたパズルデータをもとに話し合いを重ねました。

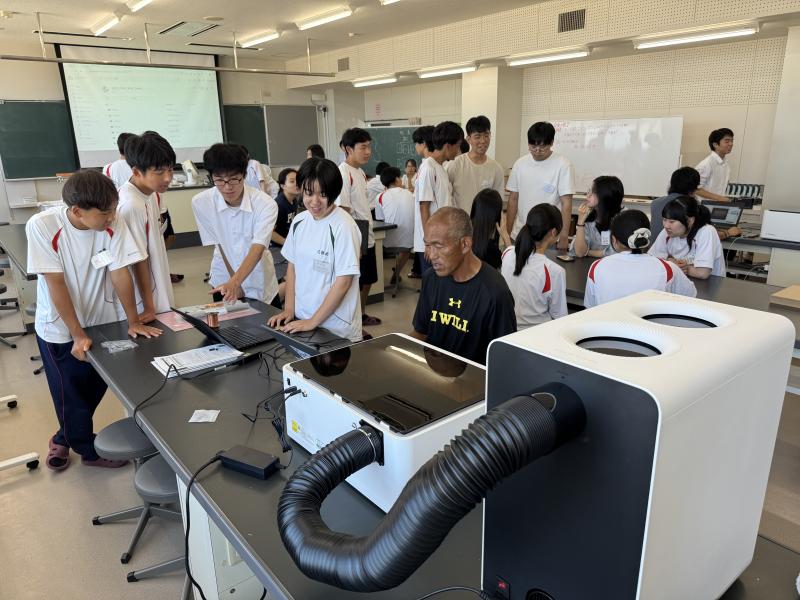

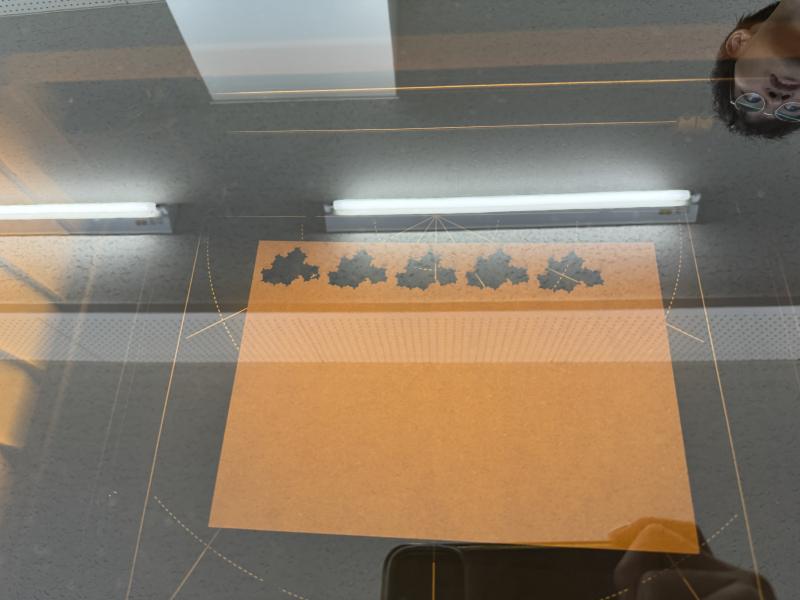

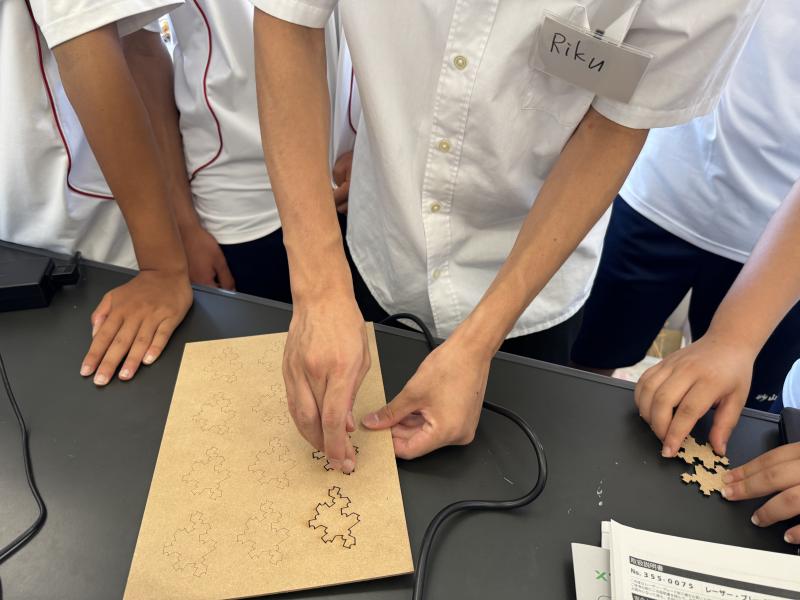

この日の目標は、各グループアインシュタインタイルパズルをレーザーカッターで切り出すことでした。

ディスカッションの様子

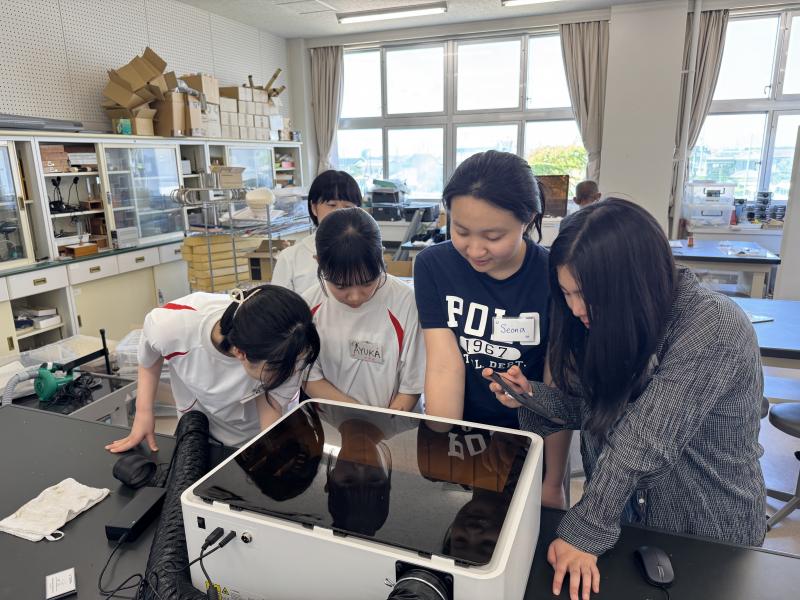

普通科、大聖寺、星稜グループが説明を受けている様子

これで一度作ってみよう!(会話は全部英語です)

レーザーカッターの刃の位置とパズル用のボードの位置を確認

小松高校には2台のレーザーカッターがあります。

裁断中。1ピース/分です。

うまく裁断できるか気になってました。

第1回目のパズルが裁断できました。10分弱でできあがります。

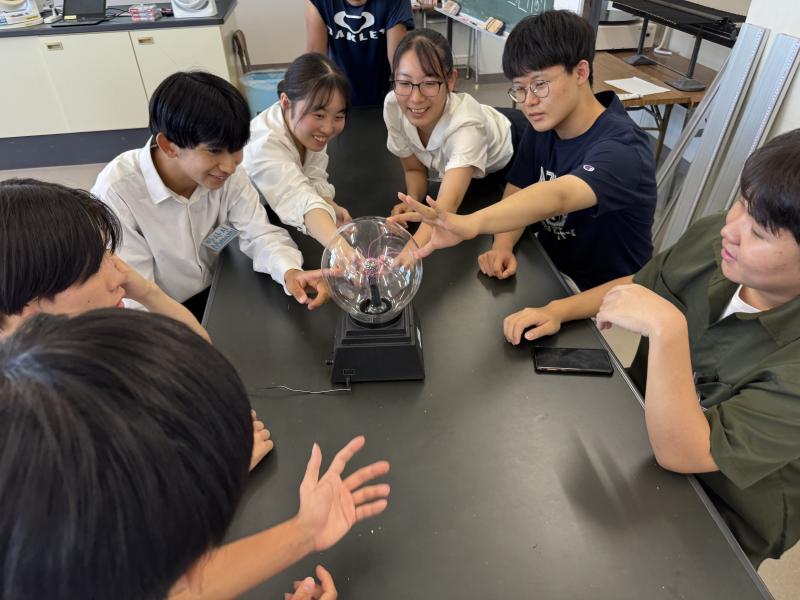

レーザーカッターの順番を待つ間、実験室のプラズマボールで遊んだり、話したりして友好を深めていました。

また、空き時間を見計らって昼食をとったりもしていました。

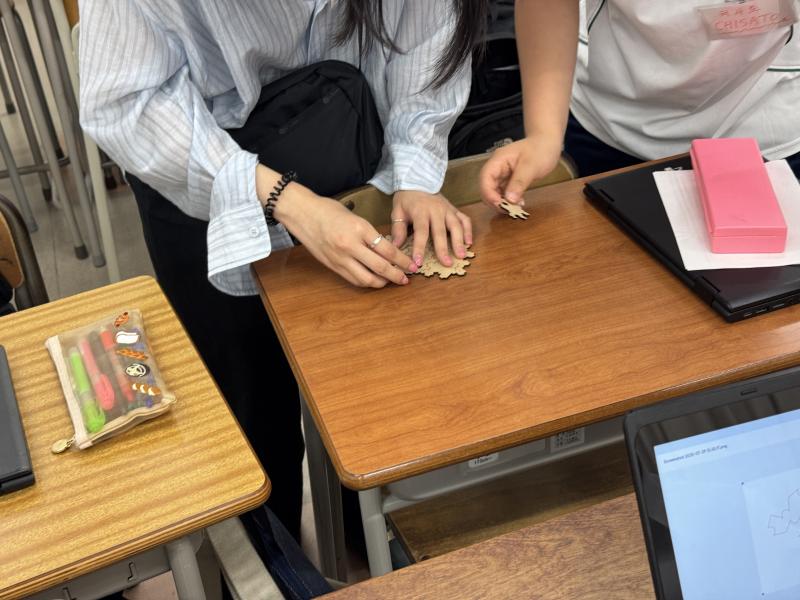

できあがったパズルのピースを1つずつはずしていきました。メンバーでできたものをすぐに合わせてみました。

どのグループもすぐにパズルが非周期性かどうかを確認していました。

周期性パズルになってしまったグループもあり、明日への課題としていました。

また、非周期性パズルを作った班も、より良いものにするため、もう一度話し合いの場を設け、さらなる工夫を凝らしていました。

【理数科2年生】韓国の高校生との国際科学交流セミナー① ~次世代研究者の育成を目指して~

韓国大田科学高校の生徒12名と小松高校理数科2年生41名は、1か月前からGeoGebraで、非周期性パズルの一つ「アインシュタインタイル」を一人一人が考えてきました。

韓国の高校生12名と小松高校理数科の生徒41名が交流し、10のグループに分かれてディスカッションを行い、各グループでオリジナルのアインシュタインタイルパズルを制作しました。

今年は、以下の皆さんも参加してくれました。

普通科2年生: 8名

大聖寺高校2年生: 4名

星稜高校2年生: 3名

星稜高校1年生: 1名

星稜中学校2年生: 1名

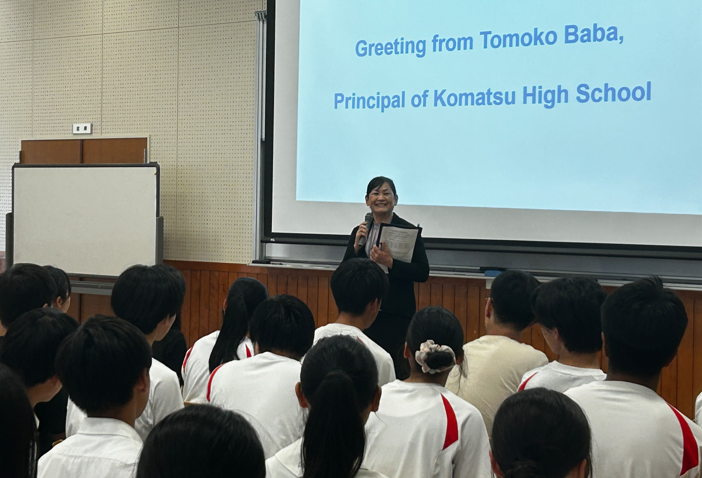

7月29日(火)@小松高校視聴覚室

9:00

小松高校 校長先生の挨拶

校長先生から「科学交流を楽しんでほしい」という主旨の英語でのご挨拶があり、会が始まりました。

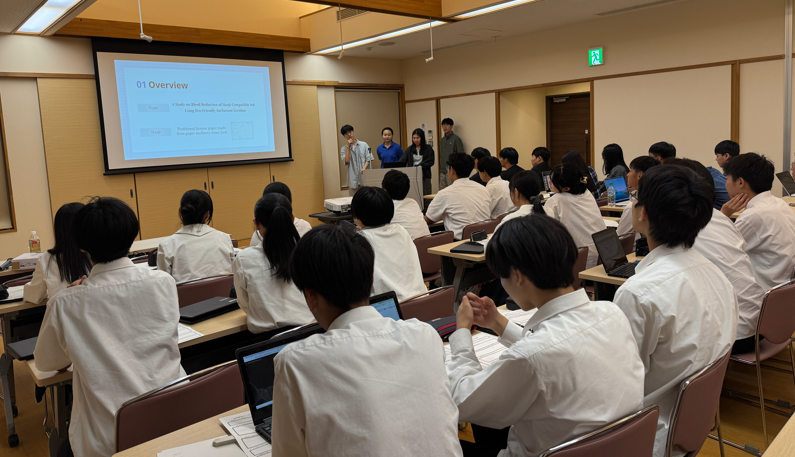

北陸先端科学技術大学院大学 情報科学系 コンピューティング科学研究領域

教授 上原 隆平(UEHARA Ryuhei)先生の講義

非周期性パズルに関する講義を、すべて英語で受けました。講義では、研究の歴史や背景、パズルの仕組みに加え、これから自分たちで作るアインシュタインタイルのポイントについても学びました。

「パズルを数学的に考えるという英語の講義を聞いて、もともと難しい内容が、さらに難しく感じられました」

という感想を述べる生徒もいましたが、

「パズルを数学的に考えることのおもしろさを知った」

「今勉強している英語の今後の学び方の方向性がわかった」

「最前線の研究者が英語で数学を説明してくださったこと、根気よく何通りも考えることの大切さをはなしてくださったことに感動した」

という感想を述べた生徒もいました。

いずれの学校の生徒からもたくさんの質問が出て、充実した質疑応答が行われました。

講義終了後も、上原先生への質問に生徒の列がついて、個々に質問をしていました。

上原先生は丁寧に一人一人の質問に答えてくださり、質問した生徒からはとても嬉しかった!という声が聞かれました。

講義後、聞いて話せるように英語を勉強しないと、と言っていた生徒がとても多かったです。

科学のフィールドは世界なので、この日この時間の感じたこと思ったことをずっと覚えていてほしいです。

【理数科2年生】韓国大田科学高校生来訪 ~未来を拓く国境を越えた科学交流20年目~

今年も韓国大田科学高校との国際科学交流が行われました。

これで、20年目となります。

コロナ禍の間もオンラインでつながり、3年前から再び、7月に韓国から来日、12月に訪韓してきました。

毎年共同研究を行うことで科学交流を行っています。

7月28日(月)13:45 理数科2年生を中心とした16名が小松高校を出発!

韓国大田科学高校の生徒12名と先生2名をお迎えに小松空港へ向かいました。

ドキドキしながら、飛行機の到着を待つ様子。 14:30 「初めまして~」の様子です!

小松空港の「ひゃくまんさん」(みんなに隠れて見えない)と一緒に記念撮影をしました。

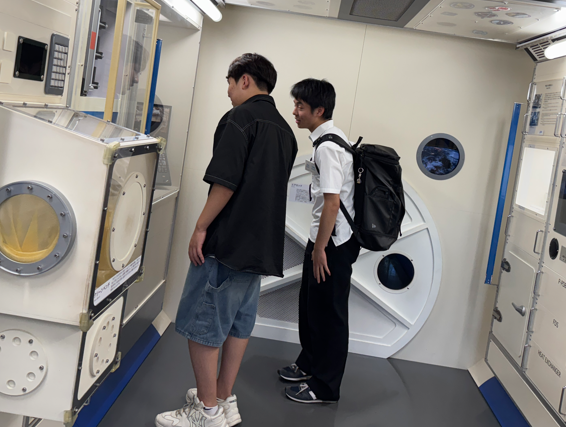

15:00 いつも小松高校SSHの取組でお世話になっている「サイエンスヒルズこまつ」へ到着しました。

サイエンスヒルズこまつの中を案内し、展示されているものを解説しながら韓国の生徒と一緒に体験し、原理についてディスカッションしていました。英語が得意な子もいれば苦手としている子ももちろんいましたが、どの子もコミュニケーションを取りたいという思いが韓国の高校生に伝わり、みんなが笑顔で過ごすことができました。

17:30 宿舎でみんなで夕食をいただきました。さらに小松高校理数科2年生5名が加わり、とても楽しい時間となりました。

その後、共同研究の内容について、韓国の高校生から説明を受けました。研究テーマは3本です。3つのグループがプレゼンを行いました。

そして、韓国の高校生と小松高校理数科の生徒たちも3つのグループに分かれて、それぞれの班でディスカッションを行いました。

20:30 長い一日が終わり、小松高校生はみんな自分たちの英語による会話の力をつけたい、つけないと、と話していました。

【SSH・NSH】小松高校SSH・NSHの取組が紹介されています。

7月25日(金)

石川県文教会館のロビーにて、「第301回 教育資料ロビー展」が行われています。

7月25日(金)~8月5日(火)小松高校SSH・NSHの課題研究ポスターとSSHだより、NSHだよりが展示されています。

近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

今年度の全国SSH生徒研究発表会に小松高校代表で参加するポスターです。

石川県文教会館 特色のある学校の活動

http://www.bunkyo.or.jp/bunkyo/self/lobby.html#301

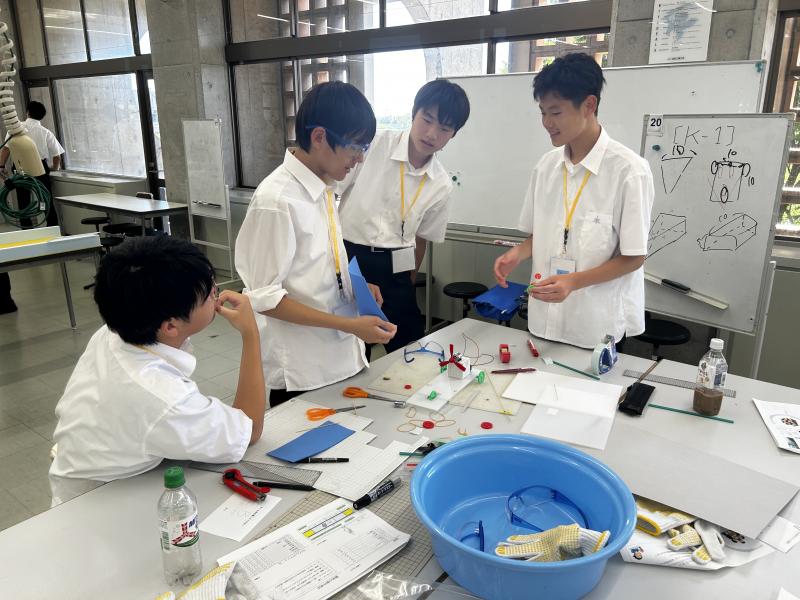

【1,2年生】科学チャレンジ2025

7月19日(土)13:00~ 金沢工業大学

「科学チャレンジ2025」に参加しました。参加校は、小松高校(11チーム45名)、大聖寺高校、金沢錦丘高校、星稜高校です。

4~5人/班で、ウインドカーを作成し、タイムを競いました。

制限時間50分で作成し、タイムを測ります。

班で協力し、作り上げることは簡単そうに見えますが、日ごろの探究活動の成果が表れます。

結果は、普通科1年生のチームが優勝でした。理数科1年生のチームが3位となりました!

入賞できなかった班の生徒たちが「悔しい」「今日のことを次に生かそう」と話し合っていたことが印象的でした。

また、「難しかったけど楽しかった!」「またやりたい」と、ほとんどの小松高校生が言っていたので、とても嬉しかったです。

金沢工業大学 プロジェクト教育センターの先生方、お忙しい中、ありがとうございました。

開会式(競技ルールの説明) 話し合いの様子

協力が大事 45名が参加してくれました

試技の様子 試技の結果から次を考えているところ

【理数科1年生】 野外実習➃ ~鹿島の森に息づく照葉樹林 ー 地域環境と生物多様性の視点から~

7月16日(水)

11:30 塩屋海岸での植生調査の後、鹿島の森の植生観察に向かいました。

鹿島の森は、暖温帯の照葉樹林の原生林が残存している貴重な存在です。

照葉樹林だけではなく、アカテガニの楽園ともなっています。アカテガニは陸上生活に適応したカニです。年々減少しているそうですが、この日もいたるところで観察することができました。

人の手がずっと入っていないことによるこんもりとした外観の鹿島の森に入って、照葉樹林の涼しさに感動しました。

上の写真:Wさん撮影のアカテガニ

下の写真:H君撮影の鹿島の森の中

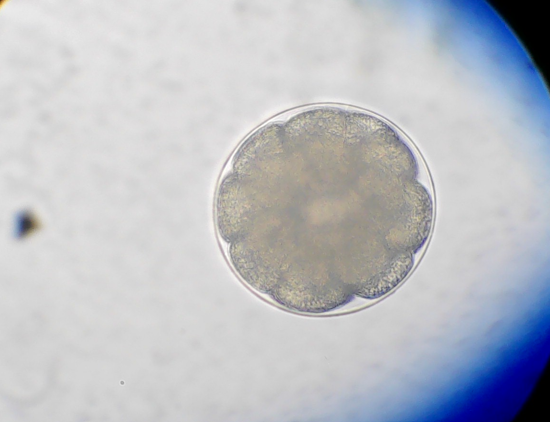

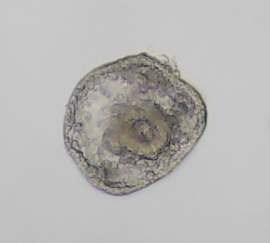

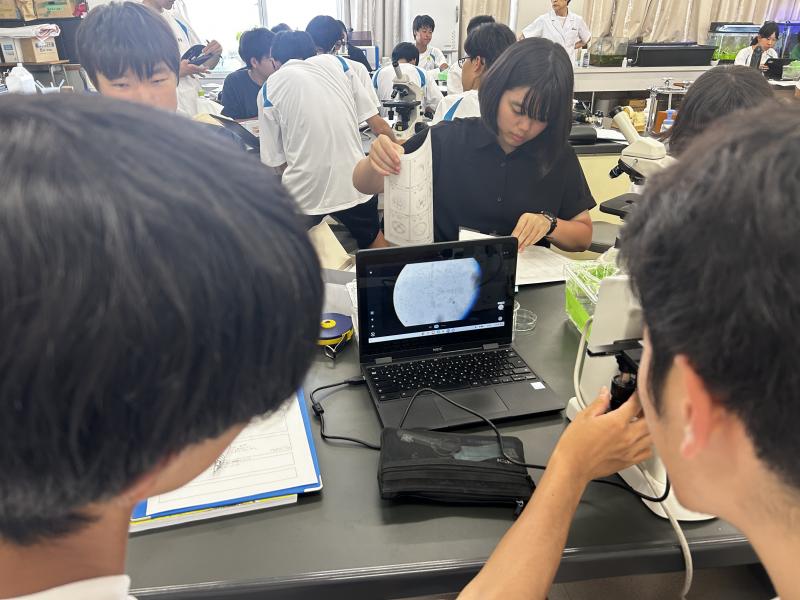

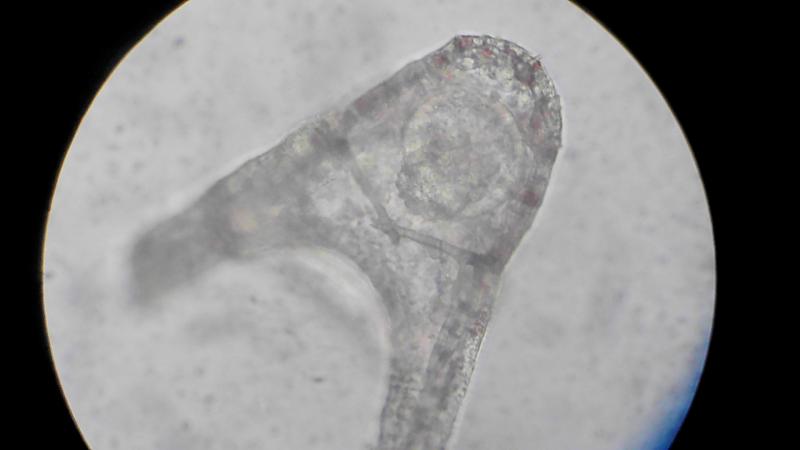

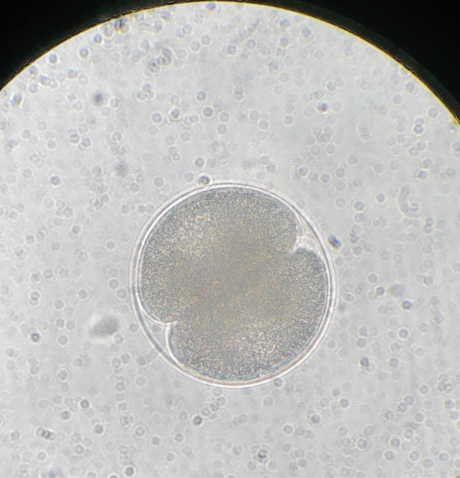

14:00 昼食後、学校に戻り、ウニ胚の観察を継続しました。

プルテウス幼生をすべての班で観察することができ、生徒たちはみんな喜んでいました。

「成体ウニになるまで育てたい!」と言っていた生徒が数名おり、実験室のインキュベーターで育ててみましたが、残念ながら終業式後18日(金)にはすべて死んでしまいました。「なぜだろう」と考えていた生徒が、理数科2年生の先輩と話し合っていました。

生徒の感想

・実験を長い時間行うのが今までにない経験で、刺激的で楽しかったです。

・探究がとても面白いと思うようになった。

・準備されたものではなく自分たちで最初から継続的に観察して結果が得られる体験がとてもよかった。

・実験を長い時間行うのが今までにない経験で、刺激的で楽しかったです。

とても暑い日でしたが、早朝から夜中まで理数科のみんなで協力し合って実験・観察に取り組んでいました。

胚の写真はすべて理数科の生徒が撮影したものです。

【理数科1年生】 野外実習③ ~波打ち際から始まる生態系:ライントランセクトで見る植生~

7月16日(水)

6:00 ウニの発生観察を継続して行いました。全員そろって観察を始めていました!

ほとんどの班が、プリズム幼生にまでなっており、生徒たちは丸い胚から台形もしくは三角形になった胚に驚いていました。

7:00 朝食を食べて、すぐにまた観察です。腕が2本になったプルテウス幼生になった班もありました。

8:00 金沢伏見高校の西岡登先生による「海浜植物の観察法」についての講義を受けました。

植物の詳細な分類について講義を受けることは初めての生徒も多かったと思いますが、がんばって聞いていました。塩屋海岸に生息する昆虫などについても説明を受けました。

9:30 講義も終わり、荷物をまとめてバスに乗り込みました。

これから西岡先生の指導のもと海浜植物の植生調査の実習を行うために、塩屋海岸へ向かいました。

10:20 塩屋海岸に到着し、班に分かれて海岸沿いに横並びになって、巻き尺で10mずつ測りながら陸のほうへ向かって植物調査を行いました。

本格的な植物調査を初めて行った生徒が多く、事前研修・講義で学んだ植物を宝探しのように一生懸命探して、同定していました。

ハマニガナ、ハマゴウ、ハマボウフウ、ウンラン、トベラ・・・ほかにもたくさんの植物が見つかりました。

生徒たちが植物を踏まないようにハマゴウの群生の中をおそるおそる歩いていた様子が印象的でした。

生徒たちが「この様子を覚えて、この生態系を維持していかないといけないね」、ということを話しあっており、とても嬉しく思いました。

植生調査に講師として来てくださった先生方、お忙しい中、ありがとうございました!

【理数科1年生】 野外実習② ~細胞分裂を体感!ウニの発生実習レポート~

7月15日(火)

16:00 宿舎(粟津温泉 喜多八さん)にて、ウニの発生の顕微鏡観察を継続しました。

18:30 夕食 理数科のOB 7名が来てくれて、一緒に夕食をいただきました。 食事の時間には、高校生活や大学生活について、さまざまな話題で盛り上がりました。

20:00 顕微鏡観察の継続と卒業生との懇談会を実施しました。部活動との両立、理数科での勉強の仕方、課題研究への取り組み方、学会への参加、コンテストへの参加など、色々話を聞き、とても有意義な時間を過ごしました。

ウニ胚も胞胚まで進み、受精膜をやぶって動き出していて、生徒たちは声をあげて喜んでいました。

先輩たちも、顕微鏡観察の仕方、ウニ胚の時期について教えてくれたので、実習もスムーズに進みました。

途中、学年主任の先生も応援に駆けつけてくれました。語る会の最後には卒業生から、激励の言葉をいただきました。

ウニの発生観察は、温度管理も重要で、観察する部屋に一晩中エアコンをつけることを許可してくださり、また、ウニ胚の試料を置いておくための少し低めの温度で空調の効いた専用の部屋もご準備くださった喜多八のみなさん、ご協力ありがとうございました。発生観察は大成功でした!

理数科の卒業生、バスの運転手の方、ホテルのみなさんなど多くの方々のご協力で、実習を順調に進めることができました。ありがとうございました。そのおかげか、自分たちで人工授精させたウニの胚が気になって、夜中1:00ごろまで観察していた生徒さんが数名いましたね!

「眠くないの?」と質問したら、「胚が気になって」「先生こそ眠くないんですか?」と言って気遣ってくれました。

研究熱心かつ思いやりにあふれる理数科のみなさんでした。

【理数科1年生】 野外実習① ~自然が教科書になる日:生物と地学をフィールドで学ぶ~

理数科1年生恒例の「生物・地学野外実習」が行われました。

7月15日(火)

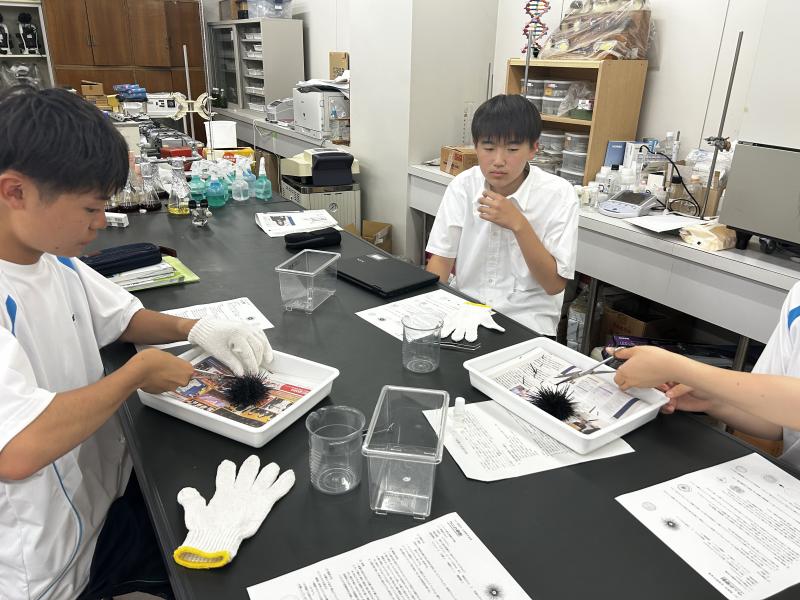

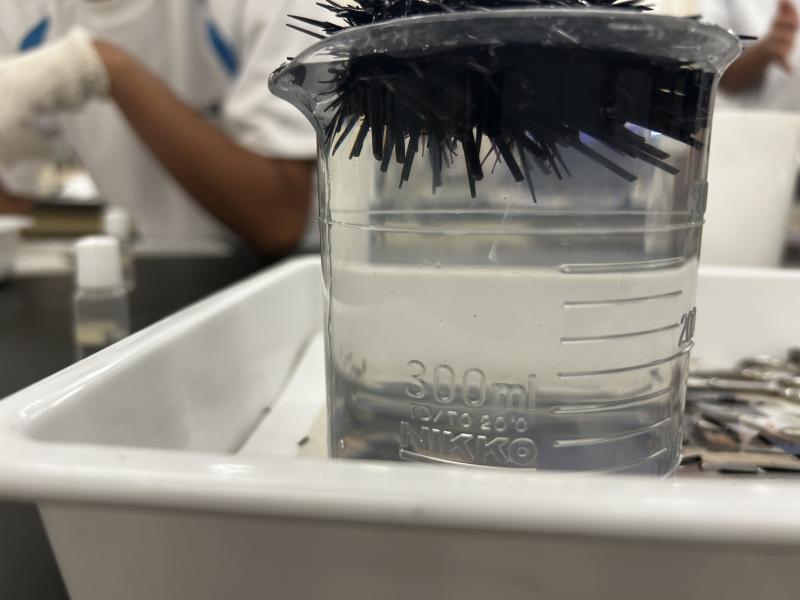

8:30 生物実験室に集合し、「石川県海洋ふれあいセンター」からいただいたムラサキウニから塩化カリウム水溶液によって放卵、放精させ人工授精させました。

10:00 二細胞期へ卵割したことを顕微鏡観察にて確認

12:30 ほとんどの班が八細胞期まで卵割したことを確認して、片野海岸へ出発

14:00 片野海岸には海底火山の火山灰や火砕流の噴煙の堆積でできた軽石凝灰岩の大きな塊があり、長者屋敷跡と呼ばれています。遠くからみるとつるつるして、うねうねした塊に見えましたが、近づいて見ると礫や木々の破片が混ざっていて、表面はざらざらとしていました。みんな汗だくになりながらも、岩のてっぺんまで登り、軽石凝灰岩を間近で観察しました。