校長室より「おこらいえ」

またあの日が来ます

地震から 717 日目

お店にお正月用品が並び始めると

たとえ大人の私でも

2年が過ぎ去ろうとしている今でも

なんだか心がザワザワしてきます

スクールカウンセラーの板本 淳子 先生から

生徒のみなさんにメッセージです

「大 き な 出 来 事 ・ つ ら い 出 来 事 か ら 、 、 1 ヶ 月 、 1 年 な ど の 節 目 に 、 こ こ ろ や 体 が い つ も と 違 っ た 状

態 に な る こ と を 節 目 反 応 と い い ま す 。つ ら い 反 応 で す が 、 た く さ ん の 人 に 起 こ る 、 普 通 の 反 応 で す 。

多 く の 場 合 は 、 し ば ら く す る と の 心 と 体 の 状 態 に 戻 る 事 が で き ま す 。

か ら だ :な ん だ か 気 持 ち 悪 い ・ 頭 が 痛 い ・ お 腹 が 痛 い ・ く ら く ら す る ・ 息 が し に く い ・ト イ レ に 何 度 も 行 き た く な る な ど 。

気 持 ち : 何 も し た く な い ・ 食 欲 が な い ・ 眠 れ な い ・ イ ラ イ ラ す る ・ す ぐ 怒 っ て し ま う ・何 と な く 不 安 ・ い な く な り た い ・ 悲 し く な る な ど 。

行 動 : 物 を 叩 い た り 投 げ た り す る ・ ソ ワ ソ ワ す る ・ い つ も で き る 事 が で き な い な ど 。

そ の 他 :何 も し て い な い の に 涙 が で て く る ・ 車 が 通 っ た り し て 揺 れ る と 怖 い な ど 。

こ の 他 に も 、 い つ も の 自 分 と 違 う と 思 っ た ら 、 そ の こ と を 大 人 に 話 し て み て く だ さ い 。 お か し な

こ と で も 、 恥 ず か し い こ と で も あ り ま せ ん 。

心 が け て ほ し い こ と

・ い つ も 通 り の 生 活 リ ズ ム で 過 ご し ま し ょ う ( 食 事 ・ 遊 び ・ 学 習 ・ 睡 眠 )

・ 楽 し い と 思 え る こ と を し ま し ょ う

・ 大 人 と 一 緒 に 過 ご す 時 間 を 持 ち ま し ょ う

・ 気 持 ち を 話 せ る 人 は 、 大 人 に 聞 い て も ら い ま し ょ う

・ 無 理 を せ ず 、 つ ら い 時 は 「 つ ら い 」 と 言 っ て い い で す

・ 安 心 で き る 大 人 と 一 緒 に 過 ご し ま し ょ う

節 目 と は 関 係 な く 、 今 も 反 応 が あ る 人 、 こ れ か ら ず っ と 後 に な っ て 反 応 が 出 る 人 、 ま た 反 応 が 長

く 続 く 人 な ど 、 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 反 応 は 違 い ま す 。

気 に な る 事 が あ れ ば 、 気 楽 に 、 相 談 室 に 来 て く だ さ い 。

受 験 を 控 え て い る 人 も い ま す ね 。 頑 張 っ て く だ さ い !」

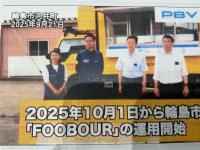

今輪島市では

子どもたちが

犯罪に巻き込まれるリスクが高まっています

元々のんびりした田舎で

犯罪とは程遠い平和な場所なので

そこで育った『おぼこい』子たちは

すぐに他人の言うことを信じてしまうので

犯罪に巻き込まれたり

さらには知らず知らずのうちに

加害者になってしまう危険性もあります

『おぼこい』とはこちらの方言で

純粋で穢れを知らないと言う意味です

石川県警の

中西 裕也 様

清谷 柚子 さまが来てくださり

『防犯教室』をしてくださいました

『闇バイト』ならぬ『闇犯罪』

『SNS』に関する問題

困ったことがあれば

迷わずに相談しましょう

奉納の舞

地震から 716 日目

福岡で教室をされている

『ユカリクラシックバレエ』代表

光永 ゆかり さま

同じく福岡で活動されている

『なないろハーモニー』の

指揮者 稲永 恵子 さま

ピアニスト 黒瀬 明子 さま

コーラス 國友 むつみ さま

そして運転手兼陰のラスボス

太田 俊隆 様

が学校にお見えになりました

『なないろ』といえば

今朝美しい二重の虹が出ていましたね

ほんの一瞬でしたが

北陸の冬の始まりの朝は

しょっちゅう虹が見えます

二重の虹は

ダブルレインボーと呼ばれる

非常に珍しい現象で

見られる確率は約1%ほどと言われています

『主虹』とよばれる内側の虹は

色の並びが通常の虹と一緒

外側から 赤→橙→黄→緑→青→藍→紫

ところが『副庭』外側の虹は色の並びが逆で

外側から 紫→藍→青→緑→黄→橙→赤

二重の虹の間を見ると

ほんのり薄暗くなっています

これを見ると幸せになれるそう!

これはアレキサンダーの暗帯と呼ばれています

さてご一行さまは

先日先々日と珠州などを訪れ

本日重蔵神社へ向かわれる途中

お立ち寄りくださいました

重蔵神社では歌と舞を奉納なさいました

『ユカリ』さん『なないろ』さんとは

弓削田健介さんによる

合唱曲『フェニックス』が御縁です

合唱曲で全国を繋いだ動画で

歌ってそして踊ってくださっています

重蔵神社の禰宜さまより

能登復興祈願のステッカーをいただきました

なるほど

能登半島は龍の形をしているんですね

そして重蔵さんは

その龍眼に位置します

仮設校舎での授業が始まって1週間

さまざまな課題満載の中

教員も生徒も試行錯誤しながら

それでも一歩ずつ前へ進んでいます

調理実習もはじまりました

思えば水道の通っていない旧校舎では

水汲みからしていましたね

その時に比べると

ほんと恵まれた環境です

以下家庭科の 山上 佳織 先生からの報告です

「お皿は地震でたくさん割れてしまったので

カレー皿やお椀も使い工夫して

ローストチキン

コンソメジュリエンヌ

苺サンタクロースケーキ

を作りました

生徒たちは

「先生〜ありがとう〜美味しかったよ〜」

「うめ〜また食べたい〜」

と目をキラキラ輝かせて

調理室を去っていきました

高校での家庭科の単位数は少ないですが

記憶に残る授業になっていたらいいな

と思う今日この頃でした」

水汲み体験も含めて

きっといい思い出になって

生徒たちの心の中に

輝き続けると思いますよ

それにしても

コンソメジュリエンヌって

名前からしてオシャレやな

人生で一度も食べたことないわ

山上先生は

文部科学省より

今年度の優秀教員に選ばれました

被災地での

先進的な遠隔授業の実践も含め

その高い授業力が評価されてのものです

おめでとうございます

明日 17日 夕方

HAB 北陸朝日放送 にて

本校の卒業生のその後を追った

ドキュメンタリーが放送されます

18:15 からの番組の中

18:25 過ぎから5~7分間の放映です

ぜひご覧ください

蔦重逝く

地震から 715 日目

江戸のメディア王「蔦屋重三郎」を描いた

NHK大河ドラマ「べらぼう」が

最終回を迎えました

小芝風花さん演ずる花魁『瀬川』との別れ以来

実は私はなかなか見れなかったのですが

久々に最終回を見ることができました

わずか10ヶ月で140点以上もの作品を残し

忽然と姿を消した謎の絵師『東洲斎写楽』

番組では絵師集団として描かれていました

バンクシーみたいですね

そうだとすると

前期と後期で作風がガラリと変わることも

短期間で多くの絵を残したことも

説明がつきますね

なるほど

川に落ちて消息不明となった『唐丸(からまる)』

彼が実は『写楽』で

いつか蔦重が窮地に落ちいたった時に

助けに来るんだとばかり予想していたのですが

彼はのちの喜多川歌麿でした

東洲斎写楽の正体には諸説あり

現在最も有力とされているのは

阿波徳島藩お抱えの能役者

『斎藤十郎兵衛』説です

役者の内面をえぐるような大胆な筆致と

極端なデフォルメは

当時の役者からは不評だったようですが

そんな日本人離れした感性の持ち主は

オランダ人絵師『シャーロック』であった

というのが私の一押しの説です

これから新しい発見があったら

明らかになっていくのでしょう

これが『歴史』の醍醐味です

さあその江戸時代

なんだか色々興味が湧いてきたので

いろいろ調べてみました

まずは蔦重の本のお値段は?

新刊本は300文

今の値段にして4,950円

結構しますね

でも写真集と思えばそんなもんか

浮世絵は1枚32文

今の値段で528円

これもそんなもんですかね

江戸の宿泊代は

1泊2食で48文(4,092円)

やすっ!!

中国人が大量に押し寄せていた

少し前の日本での

1杯40,000円の海鮮丼

(築地で実際に見た!)

に比べれば驚きの安さですね

「中国人は所構わず

でっかい声で騒ぎまくる

でもそれは文化の違いである

常に他民族による

侵略の危機に晒されていた中国では

他の人に聞こえないように

ヒソヒソ話すると

クーデターを企てていると思われるから

「私たちは何も隠し事はありませんよ」

アピールのため

わざと他人に聞こえるように

大声で話すのです

中国人にしてみたら

他人に迷惑かけまいと小声で話す日本人こそ

不気味な存在に見えるのです」

ということは以前このブログにも書きましたが

最近では

大声で話す人に「シーッ!」と

互いに注意しあう中国人同士の姿を

見かけるようになりました

きっと「日本の文化ってこんなんですよ」

って紹介するガイドブックやガイドさんが

増えてきてるんだろうなって感じています

他国の文化を理解しあって

尊重し合うってとっても素敵なことですね

『世界平和』

防災講座

地震から 714 日目

仮設校舎に受験生が集って頑張っています

金沢大学で

「探究・STEAM フェスタ」が開催され

本校から3名の1年生が参加しました

金沢大学では

教科横断型の探究学習を通した

高大接続・高大連携の取り組みを

推進されています

今回は「高校生の探究心に火を灯す」

特別企画です

大学生とのリアル探究トークを通して

新たな学びを得て

将来に向けてのきっかけとなりました

私ごとですが

先日受験した防災士試験

合格することができました

晴れて防災士として初めて

防災講習に参加しました

輪島市避難所運営研修会です

ピースボート災害支援センターさんが

主催してくださいました

ピースボート災害支援センターさんは

国内外の災害支援と

防災・減災を専門にする公益法人です

まずはコーディネーターの

辛嶋 友香里 さまから

様々な知見をいただきました

まずは避難所の運営主体は

避難者自身であること

その意識を持つことの大切さ

避難所で繰り返し起こっている

3つの課題があります

① 「場」の課題

衛生環境 安全管理 情報共有など

② 「人」の課題

安否確認 要配慮者 生活再建など

③ 「運営体制」の課題

環境整備 運営者も被災者 など

これらの課題を解決するには

避難者一人ひとりが

自主的に考え行動することが大切です

次に簡易ベッドの大切さ

単に寝心地の良さかと

これまで認識していたのですが

睡眠時の頭の高さを

床から35センチ離すことに

大きな意味があるそうです

それだけ違うだけで

温度が10℃も違ったり

床から舞い上がる埃やウィルスが

激減することがその理由です

今回の能登半島地震では

186ヶ所の避難所が開設されました

これは全国的にみても

例のない多さなんだそうです

今回は

避難所で実際に暮らした方

あるいは避難所運営に携わった方

そんな方が集まって

避難所で実際にあったあるあるを

語り合うことから始めました

6つのグループに分かれて

テーマに沿って

「次はこうしたい」

経験を踏まえたアイデアを出し合いました

【洗濯】

◯ 発電機の設置

◯ 男女別の物干し場

ただしその際娘を持つシングルファーザーなど

解決すべき課題は多い

【食事】

◯ 好き嫌いがある人は自分で備えるべき

【情報】

◯ 掲示板を充実させる

◯ 電波状況を改善する

◯ 情報弱者への配慮

【入浴】

◯ 入浴情報の周知

◯ 入浴用の送迎車両

◯ 要介護者用風呂

◯ 介護シャワー用車両

【寝床】

◯ テントを張ってのプライベート確保

◯ 枕とシーツの支援

今回得た知見として

しっかりと将来へ伝えていく

責任を感じました

またピースボートさんは

平常時のひとり親家庭支援と

災害時の迅速な職の支援を両立する

フェーズフリー型キッチンカー

「FOOBOUR(フーバー)」の運用を

10月から輪島市でも始めたそうです

これは

平時には

食品・日用品を24時間取り出し可能な

無人車両として

地域のひとり親世帯の支援をします

そして災害時には

キッチンカーとして

温かい食料を提供できるものです

輪島市では発災前は

1800人に3食分の備蓄しかなかったものを

今回の地震を受けて

13000人に対して3食2日分に

増やすそうです

ふるさとプレコン最優秀賞!

地震から 713 日目

「ふるさとプレゼンコンテスト」に

参加してきました

場所は KANDA SQUARE

開始までしばらく時間がありましたので

じっとすることと

長い話がことのほか苦手な私は

例によって

会場付近をうろちょろするのでした

上野東照宮へ行ってみました

家康危篤の床に呼ばれた

藤堂高虎と天海僧正

「末永く魂鎮まるところに祀ってほしい」

との遺言に則って建てられたのが

ここ上野東照宮です

元々は藤堂高虎邸敷地だそうです

こちらは国指定重要文化財の『唐門』

日光東照宮『眠り猫』で有名な

左甚五郎(ひだりじんごろう)作による

昇り龍・降り龍の彫刻が左右にあります

偉大な人ほど頭を垂れるということから

頭が下を向いている方が

昇り龍なんだそうです

諫鼓鳥(かんこどり)の透かし彫りも見れます

これは中国の皇帝が門の前に太鼓を置き

政治に誤りがある時は人民にそれを打たせ

訴えを聞こうとしたけど

善政のため打たれることが無く

太鼓の台座は苔生し

鶏が住みつくほどであったと言う話が

基となっています

まさに家康が築いた300年に及ぶ

戦のない

泰平の世の中を象徴しています

「閑古鳥が鳴く」

の由来になったとも言われています

大きな銀杏の木があちこちに

銀杏の木は燃えにくいので

防火のために植えられたのだそうです

防災意識高いですね

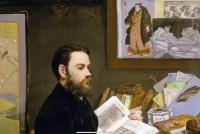

国立西洋博物館では

オルセー美術館所蔵

「印象派」特別展が開催されていました

オルセー美術館は

パリ万博の際に建てられた

会場への終着駅だったんだそうです

大阪でいうと「夢洲」駅

みたいなもんですね

印象派とは

19世紀後半にフランスで生まれた芸術運動です

カメラの発明がその契機となっています

画家たちにとって死活問題だったでしょう

「カメラによって職業が奪われる」

ちょうど現代の我々が

「AIによって職業が奪われる」

と危惧しているのと似ています

AI時代を生き抜くヒントが

『印象派』の絵画にあります

こちらはドガによる『家族の肖像』

当時身を寄せていた叔父一家です

叔父の事業の失敗により家族は不仲

一堂に会することなどなかった家族

ひとりずつ個別にデッサンを重ね

一枚の絵に仕上げ

当時の家族の間に流れる不安を

見事に描き出しています

これなどは

当時のカメラにはできない

それこそヒトでないとできない

まさに芸術です

『印象派』の名称は

モネの《印象、日の出》がきっかけで

当時のカメラでは表現しきれない

光と色彩を重視したものです

これまでの絵画が担ってきた

「現実を写す」役割は

これからはカメラがやってくれる

明るい色彩や大胆な構図を取り入れ

「光と瞬間的な印象を捉える」

ことを目指した芸術活動が

近代美術の幕開けを告げたのです

『印象派』には日本の芸術も

大きな影響を与えています

こちらは『マネ』による

『エミール・ゾラ』

懇意にしていた美術評論家を描いたものです

背景には浮世絵が見えます

他国の文化を積極的に取り入れ

新しいものを生み出しているのも

『印象派』の特徴です

来年

本校からパリ研修に出かけます

ぜひオルセー美術館も

見てきて欲しいと思います

オルセー美術館は

古典芸術を集めたルーブル美術館と

現代アートの殿堂ポンピドゥー・センターを

繋ぐものといわれています

プレゼン大会はというと

全国から予選を勝ち抜いた

小学生から3組

中高校生から4組

大学生から3組の

ノミネートがありました

本校教諭 寺田 知絵 先生が

開会挨拶を務めました

電気が復旧するのに4ヶ月

水道が復旧するまで8ヶ月

かかったんですと

そのつらかった生活の話をすると

言葉につまり

会場の皆さんも目頭を押さえていました

いつも笑顔の寺田先生

こんなに辛い毎日を乗り越えていたんです

本校から

2年生の

平 愛結奈 さん

大岩 楓 さんが

「輪島が生きる」と題して発表しました

千枚田そして輪島塗に

輪島の復興をかけるみなさんのことを

紹介しました

多くの方々の感動を呼び

最優秀賞をいただくことができました

出張のたびに

これまで遠くからご支援くださった方を

順番に尋ね

直接ご挨拶を申し上げています

昨日は

発災後真っ先にご連絡くださり

地震避けのステッカーを

送ってくださった

東京で小学校にお勤めの

毛利 泉 先生を尋ねました

いただいたステッカーは

先生が師事されている

寄席文字書家「橘右之吉(たちばなうのきち)師匠」

によるもので

輪島高校避難所のあちこちに

貼らせていただいていました

なんだか遠い昔のことのようです

まだご挨拶できていないみなさん

申し訳ございません

いつの日か行きたいと思っております

プレゼンの極意

地震から 712 日目

昨日

アナウンサーの 原田 幸子 さまをお招きして

話し方講座の3回目〜発展編〜を実施しました

これまでのおさらいをプリントにして

配っていただきました

原田師匠は

昨年『紅白歌合戦』の輪島高校中継で

進行役を務めたNHK金沢放送局の高畠菜那アナ

私から見たら

有吉弘行さん

橋本環奈さん

伊藤沙莉さんと並ぶ名司会者

彼女の師匠に当たる方ですので

それはそれは相当なものです

師匠直伝のおさらいプリント

ぜひ紹介させていただきたいと

お願いしたところ

惜しみもなくご了承くださいましたので

ここにご紹介させていただきます

* * *

そもそも『プレゼン」とは何でしょう?

『プレゼン』の語源は『プレゼント』

心を込めた、相手への「贈り物」です

「伝えたいこと」つまり「想い」を贈るのです

ではどうやったら伝わるのでしょう?

それは『声の道」を意識することです

大きな声で

ゆっくりと

聴衆に目を配りながら

「伝えたい」と思いながら話すのです

「伝わるプレゼン」には

いくつかのポイントがあります

① 導入の大切さ

声と内容を意識して「第一声で心を掴む」

ことが大切です

② 着地点を意識することの大切さ

「終わりよければすべてよし」

③ 構成の適切さ

「山はどこか」

最も言いたかったことに

時間が割かれていますか

④ 身近なエピソード

「誰でも言えることではない

“あなたらしさ”」

⑤ 思いをのせる話し方

「声に表情をのせる」

⑥「間」が大切

伝えたいワードの前に

大切な話の後に

⑦ 緩急を使う

初めて出てくる言葉

核となる言葉

強調したい部分は

ゆっくりと

「自分が聞きたいプレゼンを目指しましょう!」

自分のプレゼンを撮影し

原稿を見ずに客観的に聴いて見てみましょう

その声から

表情から

姿勢から

「伝えたい気持ち」は伝わりますか?

常に

「初めて聞く人にわかってもらう」

ことを意識しましょう

プレゼンを魅力的にするには

「取材の仕方」も大切です

事前に準備していった質問に

囚われすぎないこと

相手と「会話する」

話を “広げる” “深める”

相手に “興味を持つ”

予定調和でない流れから

思いがけない話を

聞くことができます

* * *

さすがプロのアナウンサー

一つひとつが

なるほどな!

というポイントばかりです

文部科学省へ出かけ

自分たちの活動を報告してくるとともに

被災地の探究活動に対し

格段のご配慮を賜りますよう

お願いをして来ました

夕べ1時近くまでかかって

ホテルのロビーで準備した甲斐あって

素晴らしい発表ができました

生徒の感想です

宮腰花歩(1年生)

【一日目】OECDのお話を聞いて

日本の教育、国際関係、災害が起こった際などの様々な観点からの議論を聞いていてとても興味深かったです。例えば日本の教育について群馬県教育委員会の今井さんが話されていた非認知能力の育成についてですが、ただ単に勉強ができるというだけなく、主体性、創造力、コミュニケーション能力などの国際化していく社会において不可欠となっていると思っています。そのような中で私自身も学校という少し閉鎖的な空間だけではなく、今回行った東京や今度行くフランスなどの様々な地域や人との交流を通じて経験をたくさん積んでいきたい、と思いました。また、輪島のような過疎化が進んでいる地域でどうしたら都会との格差を埋めることができるかなどの課題も知ることができました。

【二日目】文科省へ行って

今日のスライド発表で自分の改善点が浮き彫りになったな、と思いました。もっと自分のスライドの原稿を突き詰めていけばよかったな、と少々後悔していることもありますが、これをバネにして今後の探究におけるスライド発表などに活かしていきたいと思います。

この2日間を通して、おそらくなかなかできない体験をさせていただいて、自分の中でとてもいい経験になったと思いますし、今の自分に足りないものを知ることができたと思います。ここで学んだことなどを、今度はフランスに行ったときに活かせることができればな、と思いました。

出る杭はつながる!

地震から 711 日目

今日のキーワードは『つながる』

被災地の子どもたちの想いを綴って

作曲家 弓削田 健介 さんがつくってくださった

合唱曲『フェニックス』

今も多くの絆を繋いでくださっています

佐賀での全日本音楽研究大会でお会いした

北海道の奥尻中学校の塩原祐馬先生より

仮校舎完成お祝いのメールをいただきました

「フェニックス」の音楽の力を

今度授業でお話されるそうです

素敵な授業になりますように

全国の教育現場を合唱でつなぐ

『フェニックス』つながるプロジェクト

に参加された

福岡市で『ユカリクラシックバレエ』

を主催されている

光永 ゆかり さまから

お手紙をいただきました

14日から16日に能登半島にお越しになり

仮設住宅でバレエを披露してくださいます

さて今日は

日本OECD共同研究

『2040年の日本の教育を

ホンキで考えるシンポジウム』

に参加するために東京に来ました

ポルトガルより

パウロ教育局課長が来日されたので

お逢いしてきました

生徒たちも

今春のポルトガル研修について発表しました

国際比較で見た

日本の教育の課題と可能性について

課題先進国の日本

そしてその課題が

さらに浮き彫りになった被災地で

未来の教育の先取り実装に

試行錯誤したがら取り組んでいる

現場の実例を紹介してきました

東京駅から会場まで歩いて移動しました

完全におのぼりさん気分です

東京駅何年ぶりでしょう

江戸時代に徳川家康に仕えた

オランダ人通訳「ヤン・ヨーステン」

彼が住まいをした場所は

彼の日本名「耶楊子(やようす)」がなまって

「八重洲(やえす)」となりました

東京駅八重洲口の反対側の丸の内口が

皇居へ向かう出口です

桜田門をくぐります

大老井伊直弼が殺害されたところですね

こちらは百人番所

江戸城の警備をするところで

各藩が担当していたそうです

現在でいうと

皇居の警備に各県警が当たっている

って感じですね

松の廊下跡です

松と千鳥が描かれた襖の長い量敗きの廊下で

赤穂演士討ち入りにつながったことで知られる

浅野内匠頭の吉良上野介への事件があった場所です

「殿中でござる!」

石室です

火災などがあった時

大奥の調度などを避難させた場所です

防災意識高いですね

そんなこんなでたどり着いた会場

今日のセッションでは

人口減少・自然災害・国際化経済・デジタル社会

という4つの切り口から

「2040年の日本にホンキで備える」

そのための具体的な一歩を考えます

パネルディスカッションに参加して

こんな感じでしゃべくりました

【セッション1】

問い:2040年よりも前に

もしも南海トラフがおきたら

なにができますか?

「昨年元日の地震で家も車も何もかも失って

それ以来退屈しない毎日を過ごしております

本来退職となる年でしたが

留年してもう一年校長を務めております

昨年1月の残業時間は300時間を超えるという

教員のWell-beingという今日のアジェンダとは

程遠い生活を送ってきましたが

その代わり通常では経験できない

多くの幸せにも出会うことができました

学校が避難所と教育機関として運営していく中

さまざまな課題に直面し

その度多くの方々に助けられてきました

中でも

DMATとの出会いは衝撃的なものでした

Disaster Medical Assistant Team

日本中の医療関係者が

被災地での医療を止めない

そんな枠組みをつくっています

教育でも同じような

国を挙げての支援の枠組みが必要である

DMATの教育版が必要であると文科省に提言し

D-est(Disaster Education Support Team)の

設立につながりました

南海トラフが起こったら

その一員として

もちろん恩送りに駆けつけます」

【セッション2】

問い:もしものために

あなた自身ができること

していきたいことは何ですか?

「自然災害は時を10年進めるといわれます

これは10年未来の世界に行ける

という夢のある話ではなくて

10 年後に起こるであろう諸課題が

前倒しして一気に襲ってくる

という意味です

現在能登半島はまさにその状況です

これから10年後

必ず日本の各地

さらには世界の各国に起こるであろう

様々な課題

少子高齢化であったり教育格差であったり

そういったものが

容赦なく襲いかかって来ている訳です

特に教員不足の問題は深刻で

今年度30人中5人が大学を卒業したての新規採用者です

これまで在籍していた教員が

生活拠点を失って転勤してしまうからです

教員の絶対数が圧倒的に不足している訳です

ただ被災地での最初の教員経験は

今後の生涯の教員人生において貴重なものとなるはずです

被災地で何もかも失った子供達が

それでも前を向いている姿を目にし

何も感じないのであれば

残念ながら教員としての資格はありません

今日もそんな震災地の学校に赴任してしまった新規採用教員

まさに震災の新採

一緒に来てもらっています

彼にとっても今日この場に同席すること

これ自体が大きな財産になるはずです

そんな中で多くの課題に対して

これ以上失うものが何もない被災地であるからこそ

思い切った教育活動を展開できています

『教育とは

魚に泳ぎ方を教えることではなく

自由に泳げる環境を与えることである 』

を体現していきたいです」

今日はいわゆる『出る杭』たちの集まりでした

「出る杭は打たれる」それは昭和の田舎の話

出た杭どうしでどんどんつながっていきましょう!

仮校舎2日目

地震から 710 日目

昨日の仮校舎初日の様子を

多くのマスコミの方が

取材に来てくださいました

ある地元誌では

私が言ってもいないことを

コメントとして掲載してありました

「環境が変わってもしっかり勉強してほしい」

と言ったのが

「十分な施設ではないけれど…」

とあたかも現状に不満があるかのような

書きぶりでした

『伝える』のって難しいです

切り取られ方によって

全く意図しないものになってしまうので

今後はマスコミへの発言を控えようと思います

『ごちゃまる出張ラボ』さんが

来てくださいました

新しい仮説校舎での

ふれあいのひとときです

スノーマンのキーホルダー作りなどで

楽しみました

日本の雪だるまは2段重ねですが

西洋のスノーマンは3段重ねです

なぜなのかチャッピーさんに訊いてみたら

(チャッピーさんはチャットgptのことです

岡本先生がそう呼んでいました)

Snow Manが6人から9人に増えた

理由を説明してくれました

ほんとうに『伝える』のって難しいです

高校化学の発展的な内容に

「ラウールの法則」ってありますが

女の子が目をキラキラさせて

聴いていたのを思い出しました

(芸能界に疎い私のような方のために

Snow Man はアイドルグループで

ラウールくんはそのメンバーです

合ってますか?)

各国の雪だるま事情を調べてみました

英語圏では「スノーマン=雪男」と呼ばれますが

イタリア・オランダでは「雪人形」

「雪男」と言うと

日本では雪男=UMA(未確認生物)

のイメージになってしまいます

『だるま』はもともとインドのお坊さん

さすがにインドに雪は降らないだろうから

中国ではどうかなと調べたら「雪人」

円錐形の胴体に丸い顔が載っています

韓国のは日本のに似ていますね

『冬のソナタ』にも出ていました

『ヌン(雪)サラム(人)』

というそうです

今日はクリスマスに計画している

朝市焼け跡のイルミネーション

の準備もしました

千枚田『あぜのきらめき』を彩っていた

『ペットボタル』を借りてきて

まずはクリーニングです

ステンドグラスのデザインもします

思い思いを形にして成形します

みんなの心を明るく照らしてください

輪島高校生の街づくりプロジェクト

『街プロ』の公認キャラクター

『わじねことふぐ郎』の

ポストイットが完成しました

1セット400円で販売しています

ご希望の方は輪島高校まで

ご連絡ください!

仮校舎での最初の日

地震から 709 日目

昨日仮校舎への引っ越しを終えて

今日は最初の授業の日でした

2年生を対象に

大学の模擬授業を実施しました

『学びウィーク』の一環でもあります

本校では中間考査を廃止して

その期間中

学びの心に火をつける

『学びウィーク』を行っています

今回は2学期末考査を終えた後

『学びウィーク』を実施

県内の多くの大学からお招きしました

講義の内容を

仮設校舎の案内も兼ねて

ご紹介します

国際(北陸大学)【調理室】

国際的なコミュニケーションを図るには

単に言葉の壁を乗り越えるだけでなく

互いの文化を理解し合うことが大切である

ということを

トランプを使ったゲームで実感しました

栄養(北陸学院大学)【物化実験室】

ようやく実験室が完成しました

これまでは水道が出なくて

実験できなかったのですが

さあお立ちあい!

保育・幼児教育(金城大学短期大学部)【音楽室】

ご覧ください

この広々とした音楽室

吹奏楽部も思う存分練習できますね

スポーツ(金沢学院大学)

女子ソフトボール

北京オリンピック金メダリストの

藤本索子 助教です

文学(金沢学院大学)

工学(金沢工業大学)【生地実験室】

標本たちも引っ越してきましたよ

理学療法(金城大学)

生物資源環境学(石川県立大学)

看護(石川県立看護大学)

今年の夏

トリアージの実習でお世話になった

木田 亮平 教授です

経営(かなざわ食マネジメント専門職大学)

日本で唯一フードサービスに特化した

経営学を学ぶことのできる

新しい大学です

こうして見ると

さすが学都金沢

人口あたりの大学数が

京都に次いで全国2位だということに

納得です

さて今回の『学びウィーク』

他にも様々な取り組みが

予定されていますよ

恒例の

原田幸子アナウンサーによる

「話し方教室」

今回は第3回『発展編』です

それから

南カリフォルニア大学

EUI-SUNG YI(イー・サン・イ)教授の講義

世界で注目される都市研究の第一人者です

最新の都市計画の実践をお聞きし

被災地の復興へのヒントとします

高校生に限らず一般の方もぜひお越しください

詳しくはこちら

学校へお電話の上お越しください

0768-22-2105

お引越し大作戦

地震から 708 日目

いよいよ仮設校舎ができました

これまで長かったような

短かったような

校舎の傾きが見つかったのは

地震直後のことでした

最初に気がついたのは

山崎先生でした

「二号棟が傾いている気がします」

最初は言われて初めて気づく程度

の傾きでした

そのうちだんだんと傾きが大きくなり

三号棟との間に大きな亀裂が走り

壁のヒビも大きくなって

中に入ると気分が悪くなるほどになりました

職員室がその中にありましたが

キャスター付きの椅子に座ると

コロコロ転がっていくようになりました

職員室を一号棟の会議室に移動しました

発災後4日目には

避難所として開設しましたが

二号棟は立ち入り禁止としました

体育館はというと

第一体育館は床がハーフパイプ状に窪み

第二体育館一階は床が山脈のように盛り上がり

どちらも体育では使えません

唯一使える第二体育館二階と廊下など

できるところで工夫をして

体育や部活動を行ってきました

春になると簡易検査が入りました

二号棟の傾きが3度少々

これはピサの斜塔とほぼ同じです

一号棟にも1度の傾きが確認されました

法律上公共施設は1度傾くと

半壊扱いになるので

それまで入居していらっしゃった

被災者の方々を体育館へと

移っていただきました

秋には精密検査が入り

一号棟の基礎の部分に損傷

が認められました

そこで学習していた

一・二年生の教室を

安全な三号棟に移しました

パソコン室を普通教室に作り替えたり

ひとつの教室を間仕切りで区切って

習熟度別授業のための小部屋を

作ったりしました

グラウンドの3分の1ほどを利用して

仮設校舎の建築が始まりました

工期およそ半年ほどで

二階建ての校舎が完成しました

先週の土日を利用して

金庫などの重量物のほか

大きな家具の移動を

業者の方にしていただいて

本日は生徒の使う机椅子などを

全員で搬入しました

仮設校舎への移動が終わり次第

本校舎のジャッキアップ作業に入ります

建て替えはしません

完成まで

一・二年生が仮設校舎を利用し

三年生は三号棟の一階を使います

校長室もガランとしました

何年後かに帰ってきます

その時は別の校長先生でしょうが

その日までさようなら

こちらは仮設校舎の校長室

どこにこんなに荷物があったんだと

まるでミミズの缶詰めを開けた状態

どこから片付けてよいのやら

怪我しないように慎重に慎重に

新しい事務室です

こちらは新しい職員室

フリーアドレス化しました

近未来型の机椅子は

『内田洋行』様より

ご寄贈いただいたものです

ほんとうにありがとうございました