日々のできごと

GIGAスクール構想 授業で生徒会で使っています

5月に生徒全員に配付されたクロムブック(タブレット)ですが、毎週金曜日の朝活の時間に、全校で色々な活用方法を生徒に体験してもらい、授業でもスムーズに活用できるようにしてきました。

授業でも、少しずつクロムブックを活用する場が増え、生徒も自分の考えをまとめたり、意見交流するのに役立てています。また、生徒会でも、委員会のアンケートを取ったり、オンラインによる行事を行ったりして、生徒会活動にもその利便性を生かして大いに活用しています。

1,2年生 福祉体験(車いす、アイマスク体験)

12月16日(木)と17日(金)に本町の福祉施設6法人の方々に来校いただき、ご指導のもと福祉体験(車椅子の移動、目の見えない状況で歩くことなど)を行いました。2年生は、パラリンオリンピックで日本人が活躍したボッチャという競技も体験しました。(これは、意外と難しい)

日常生活を送る中で高齢者や障害を持った方の困り度(思うように体が動かない、ちょっとした段差でも車いすを自力で動かすことができない。など)について、実際に体験することで相手の立場に立って物事を考えることの大切さを学びました。また、ちょっとした言葉がけや優しく手をさしのべて接することで、安心感を与え、不安を取り除くことも学びました。

街に出かけた際に、気づきの中から、相手の立場に立って、まずは声掛けからできるといいですね。

令和3年度北方領土オンラインスクールに参加

独立行政法人北方領土問題対策協会と北方領土返還要求運動都府県民会議主催の北方領土オンラインスクールに、生徒会執行部が石川県代表として参加しました。この事業は、北方領土問題を身近に捉え、自分事として考えてもらうことにより本問題の一層の理解と関心を高めてもらうことを目的として実施されたものです。

12月15日(水)にオンラインで繋ぎ、最初に北方領土元島民(色丹島出身)の方の体験談(その当時の状況やふるさとを思う気持ちを涙を流しながら話された。)をお聴きし、その後、本校と岐阜県、大阪府、根室市の中学生と繋ぎ、質問や事前学習で学んだことや元島民の体験談を聞いての感想を出して交流しました。元島民の方のお話で印象に残ったことは、元島民の方の高齢化が進み、少しずつ北方領土問題に関心を持つ国民が減ってきていることを心配され、また、ふるさとはとても大切な場所だから、皆さんも大切にしてほしいということを訴えていらっしゃいました。

生徒会は、事前学習として、新聞の切り抜きを利用して「壁新聞」にも挑戦致しました。

3年生 薬物乱用防止教室を開催

11月30日の5限と6限に、3年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。薬物乱用は、個人の心身の健全な発達や人格の形成を阻害するだけでなく、暴力や性の逸脱行動、犯罪など家庭や学校、地域社会にも深刻な影響を及ぼします。

今回、学校薬剤師の竹端さんと穴水ライオンズクラブの新出さんを講師にお招きして、薬物乱用の危険性と依存性にについて、具体的な事例を交えて話をしていただきました。人間の生命までも脅かす薬物について、真剣に考えてもらい、「ゼッタイ ダメ」をしっかり意識して下さい。

3年生 租税教室を開催

12月10日に、3年生対象に租税教室を行いました。石川県奥能登総合事務所納税課より来ていただき、クイズを交えながら税に関する話をしていただきました。何のために税金があるのか、またその税金がどのように使われているのか。3年生は、公民の授業で税に関する学習をしていますが、改めて税の仕組みや必要性について学ぶことができました。また、小中高校生が学校で学ぶために、1年間で一人当たり約100万円の税金が使われているなど具体的な話もしていただきました。

納税者としての役割と、その税をどのように使えばいいのかその施策を選ぶ有権者としての自覚の必要性を理解することができました。

GIGAスクール構想 全校でタイピングコンテスト開催

今年、5月に導入されたクロムブック。毎週金曜日の10分間の朝活で、ICTの様々な機能操作を学習し、授業での文房具の一つとして当たり前のように使えるようにしてきました。

今日(11月19日】は、これまで取り組んできたタイピングの正確さと速さを競うタイピングコンテストを全校挙げて実施しました。今日現在の穴水中のランキングが発表になります。

交通安全啓発サポート校としてスタート!

11月18日の交通安全啓発サポート校宣言及び委嘱状交付を受け、さっそく「どんたく、コメリ、100満ボルト、しまむら」の前で、交通安全を呼びかけるチラシ・関連グッズ200部を生徒会執行部と野球部員合わせて17名で、約1時間かけて買い物に来られた町民の方に配付いたしました。

最初は、少し照れながらも徐々に慣れ、交わす言葉も「交通安全をお願いします。手書きのメッセージが入っています。読んで下さい。お帰りも気をつけて下さい。」など自分たちの思いを伝えていました。

関連グッズの中には、事前に2年生が作成した手書きの「高齢者に優しいゆずりあい」などの標語とイラストの入ったカードが入っています。そのカードは、野球部員が袋づめして配布の準備を進めてきました。ただ、配付するだけでなく、心のこもったものにしようと取り組んでいます。

1年生総合 ふるさと学習 ~地域探索~

11月18日(木)、午前中雨で天候が心配でしたが、午後から晴れて、1年生が総合的な学習の時間にふるさと学習として、学校周辺地区の歴史や文化について学び、ふるさとを再発見してきました。

訪ねた場所は、来迎寺、ローエル広場、穴水大宮です。それぞれの場所で、お話を聴き、普段は見られない場所にも案内をしてもらい、ふるさとの文化財や歴史に触れてきました。本校職員もローエルに扮して登場。このあと、発見したことや気づいたことなどをミニレポートとしてまとめていきます。お世話になりました来迎寺住職様、穴水大宮神主様、ありがとうございました。

2度目の玄関前・校舎横の草木の剪定 たいへんきれいに!

緑の募金(緑の羽根)の学校緑化推進事業に応募し、その補助金を利用して、シルバー人材の方に、玄関前と校舎横(運動場側)の草木を剪定してもらいました。7月に続き、今回で2回目となります。この夏の間に、木々が右や左に伸び放題でしたが、とてもきれいに剪定してもらい、とても落ち着きのある学校環境となりました。

本校でも緑の羽根募金活動を行っていますが、このような形で私たちの周りの緑化環境整備に還元されています。学校としても、とても助かっています。

3年生楽しい思い出「加賀・福井のバスの旅」

11月2日(火)、3年生が修学旅行の代替旅行として、加賀・小松と福井県勝山へ日帰りバス旅行に行ってきました。少し遠くまで足を伸ばしたバス旅行となりましたが、当日は天気も良く、3年生全員参加しての楽しい旅行となりました。

最初に、奈良の大仏より大きい越前大仏を見学し、その後、福井県立恐竜博物館、ソースかつ丼の昼食、加賀フルールランドでりんご収穫体験、そして、最後に数多くの自動車が展示されている日本自動車博物館を見学してきました。

感動いっぱいに包まれた文化祭 みんな共に輝いていました!

目頭が熱くなり、涙を止めるのに必死でした。感動、感動しっぱなし。1年生のあの膨大な約13万枚のピースを地道に貼り、完成したモザイクアートの出来栄えの素晴らしさに感動し、その後の合唱ではマスク着用で唄うことになりましたが、それを感じさせない歌声に感動し、そして、友を題材にした2年生の演劇で一度涙し、最後は3年生の命の尊さへの演劇で目がうるうるに。

どの学年も、ここまで作り上げるに大変な思いをし、気の遠くなる作業があったことでしょう。それを、みんなの力で仕上げ、それを手掛け努力した生徒の思いが伝わってくるものでした。今年は、すべてにおいて、質の高さをとても感じました。そして、それは同時に、全ての学年の成長も強く感じました。運営に関わった生徒会執行部の皆さんも、とても立派でした。生徒の皆さん、素晴らしい文化祭をありがとう。

文化祭の準備始まる

10月30日(土)の文化祭に向けて、各クラス、各学年ともに本格的な準備が始まりました。放課後、各教室から聞こえてくる合唱練習の歌声。体育館、教室、ランチスペースを回ると、黙々と手を動かし分担された役割を一生懸命に取り組む生徒の姿。学級、学年の全員の力で作品を仕上げるという意欲と集団で一つのことに取り組む一体感を感じたる時間帯です。

学校行事は、一人ではできないこと、一人では味わえないことを、仲間とともに大きな壁に挑み、それを乗り越えるために頑張るプロセスがとても大切です。困っている人がいれば助け合いが生まれ、その一人一人の努力と成功させたいという思いが、最後は形となって表れます。そして、完成させた喜びとその達成感を分かち合える良さがあります。

皆さんの力を結集した合唱や演劇、モザイクアートの完成版が見られる文化祭が今からとても楽しみです。穴水中学校生徒の底力と創造力と表現力を発揮する時です。

後期生徒会役員の任命式 生徒総会ではより良い学校を目指して

生徒総会の前に、後期生徒会執行部および各学級の会長、副会長の任命式が行われました。校長先生から任命書が手渡されました。その後、生徒会長が後期生徒会として取り組んでいく決意を発表しました。任命された26名には、学校のため、学級のために頑張ろうという今の気持ちを大切にして、大いに力を発揮してほしいものです。

任命式の後、生徒総会が開かれました。後期の生徒会の方針を決める大事な総会です。質問や意見が出される中で、最終的には各委員会が計画した内容が決議されました。総会での決定事項は、とても重いものです。次は実行に結びつけ、みんなの手でより良い穴水中学校を作り上げていくことに大いに期待しています。

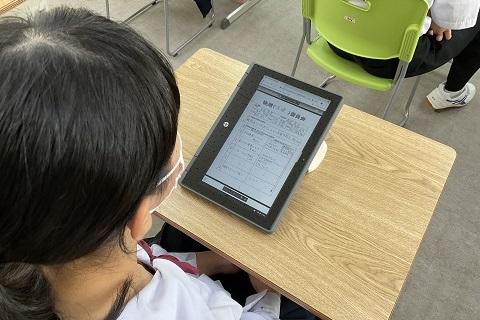

今回、生徒総会の議案書は、初の試みですべてクロムブックの画面を通して、確認しながら進められました。大量のプリント印刷することなく、一人ひとりもしっかり操作をし、スムーズに進行していきました。

1、2年生のダンス発表会を開催

保健体育の授業で取り組んできたダンスの発表会が1年生は12日、2年生は13日に行われました。各先生のところに招待状が届き、授業の空いている先生方も発表会に駆けつけました。

少し照れ臭そうに踊っている姿もありましたが、笑顔で意外とダンスを楽しんでいる様子が感じれれる発表会となりました。曲選びから始まり、振り付けを考え、そして、みんなで動きを合わせる。これまで、みんなで練習を積み重ね、この発表会に披露するために頑張ってきた様子が、どのチームからもうかがえることができました。素敵なダンスでした。みんなで一つのものを作り上げるって、やはりいいものです。生徒の頑張る姿は、先生にとっても大きなエネルギーになります。楽しい時間をありがとうです。

1年生 モザイクアート作成スタート

文化祭に向けての活動が11日(月)からスタートしました。

1年生は昨日,モザイクアート作成の準備を行い,今日から1cm四方の折り紙を1枚1枚台紙に貼り始めました。

1人A3用紙3枚がノルマです。地道な作業ですが,完成を楽しみにコツコツ頑張ってほしいです。

学級討議

来週の生徒総会に向けて学級討議が行われました。

これまでは議案書を印刷して生徒に配布していましたが,今回は議案書をPDFにして生徒一人ひとりが自分のタブレットで閲覧する方法をとりました。

生徒は巧みにタブレット操作しながら,討議をしてくれていました。各委員会に対しての質問もよく出ていました。よりよい学校にするためには、何が必要だろうか? みんなで生徒総会に多くの意見を出して、協議できるといいですね。

生徒会 地域の交通事故を少しでも減らしたい

秋の全国交通安全運動最終日に、後期生徒会新執行部に選出された2年生6人が、交通安全啓発サポートとして、警察官、町交通安全推進隊、町役場職員と共に、2つの交差点に立ち、地域の皆さんに交通安全の啓発を行いました。「シートベルト着用」「交通安全運動中」「携帯運転中禁止」などのプレートを手に持ち、運転手さんに安全運転を訴えました。生徒会として、自らも交通ルールを守り交通安全に気をつけるとともに、今後も、交通安全啓発活動に積極的に参加していく予定です。

1年生ふるさと学習 地域散策

9月24日午後、1年生は「総合的な学習の時間」に地域散策として中居地区に出かけ、さとりの道を歩いて周りました。里ナビさんから、中居地区の詳細について聞き、みんなの真剣にメモを取る姿がとても印象的でした。知っていたこと、知らなかったことも含めて、自分たちが住む穴水町について、より深く学ぶことができました。今回学んだことをしっかりレポートにまとめ、今後の学習に生かしていくことになります。

3年生がぶどうを収穫 能登ワインが20歳の自分に届く

9月21日(火)に3年生が旭ヶ丘のワイン醸造「能登ワイン」でぶどうの収穫を行いました。この取り組みは2015年から、穴水町ふるさと教育推進事業の一環として、毎年実施している行事です。

村山社長さんから、醸造所を案内してもらい、その後、収穫する際の注意を聞いて、子供たちは、たわわに実った赤ワイン醸造用のぶどうを収穫に挑戦しました。ひとり一人、とても丁寧に房をハサミで切り取り、「まだ、籠はありませんか。」と用意された籠が足りないほど収穫することができました。この日、収穫されたぶどうの量は400キロ。この後、赤ワインとして醸造され、5年間、「能登ワイン」の蔵で熟成されます。そして、3年生が20歳になった成人式で記念品として贈られます。

学校では、この後、20歳の自分に向けたメッセージや写真が入ったボトルラベルづくりに挑戦します。成人式で、このボトルの前で、当時(中学校時代)の思い出話に花が咲くことになると思います。また、3年生は、総合的な学習の時間にSDGsの学習を行っています。「能登ワイン」では、果汁を絞ったあとの皮や穴水町の名産であるカキ殻を土にまいてありました。資源の再利用の様子をまじかに見ることができて、SDGsの取組がすでに多くの企業で行われ、身のまわりにあることを改めて気づかせてくれる場にもなりました。

「能登ワイン」の皆さん、貴重な時間に大切に育てたぶどうを収穫させていただきました。また、記念ワインとして大切に熟成していただくことに、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

感動と元気をもらった穴中オリンピック体育祭!

天候に見放された体育祭となってしまいましたが、皆様のご理解とご協力のおかげで、無事体育祭を終えることができました。ありがとうございました。

青空のもとで走ったり跳んだりはできませんでしたが、生徒達は競技に真摯に向き合い、一生懸命に競技に取り組んでくれました。その一生懸命さに感動をもらい、また、競技を終えた後の味方の仲間を温かく迎える姿や、負けても勝った団に拍手を送り讃える姿は、体育祭を一層素敵で気持ちのいいものにしてくれました。

生徒の意気込みや時に見せる優しさ、係として最後まで責任をもってやり切る姿、3年生ひとり一人が本当に楽しそうに踊り、披露してくれたダンスの素晴らしさ、1年から3年まで心を一つにして気合が入った応援合戦など、すべての活動を通して、子供達からたくさんの元気をもらいました。

そして、みんなで一つの目標に向かって生まれた一体感のすごさは、穴水中生徒を誇りに感じさせるものでした。みんな本当に輝いていましたよ。

校舎前の道路に緑色の歩道が完成! 交通安全に努めよう。

昨年度から、登下校の交通量が多く、子供たちの安全確保のために、町当局にお願いしていた緑色の歩道が完成しました。生徒が歩くことができる歩道を幅広く取っていただきました。ただ、その分、車道が狭くなり、車がすれ違いの際には、どうしても緑の報道に入ってしまいます。生徒には、歩道が広くなって歩きやすくなったが、車の状況をしっかり把握して、今までと同様に交通安全に気をつけるように伝えました。

登下校で気になる個所として、踏切については難しいそうですが、これまで気になっていた「学校前の横断歩道」「JAおおぞら前の交通信号」「校舎前の緑色歩道」と、警察署、土木事務所、町当局のご理解とご協力により、整備していただきました。ありがとうございました。

体育祭に向けて応援練習に力が入っています!

8月23日(月)から、全校挙げての体育祭の応援練習が始まりました。3年生がこの日を迎えるまでに、夏休み中、毎日のように登校し、応援歌や振り付けを考え準備をしてきました。

今年は、2つの学級を2つにわけて対戦する形にかえての初めての体育祭です。以前に比べ、学級の団結力がさらに求められることになります。生徒の応援の様子を見ていても、まずは3年生の気合がちがいます。とても自信をもって、大きな声を出して、1,2年生に応援歌や振り付けを一生懸命に教えています。今は、まだまだ全体は揃っていませんが、10日後にはとても素晴らしい応援合戦が見られるのは、今の練習風景を見ていて確信できます。どの団もしっかり頑張れ!

学級の大きな実(団結力・達成感)を育てよう

穴中タイムで全校生徒の親睦を図る生徒会行事が行われました。先生クイズ、イントロクイズなどで学級ごとに競い合い、とても楽しい時間を過ごすことができました。その成績順に「実のなる木(くだものの木)を咲いた花の写真を見て、どんな果物がなるかを想像しながら、「実のなる木」を選んでもらいました。

各代議員が代表して、その苗木を鉢に植え、玄関に配置しました。今年は、まだ実はなりませんが、学級の団結力という大きな実りをつけてほしいと思います。2学期は、学級、学年、学校の団結力が試される体育祭や文化祭などの大きな行事が控えています。みんなで力を合わせて、素敵な大きな実をを実らせて下さい。楽しみにしています。

昨年から始めた「学級の木プロジェクト」。昨年植えた木から、実がなり始めた学級の木があります。

働くとは? 2日間の2年生わくワーク体験(職場体験)

8月3日(火)・4日(水)の2日間に渡って、2年生がわくワーク体験(職場体験)を行いました。このわくワーク体験は、働くことの意義であったり、働く上での大切なことやコミュニケーションの取り方など、様々なことを実践を通して学んでいく場となります。

コロナ禍での実施ということで、事業所の受け入れは難しいのではないかと思っていましたが、地域の各事業所や公的機関の皆さんは、「地域の中学生のためなら、どれだけでも協力しますよ。」と心温まる、そして心強いお言葉をいただき、生徒の職場体験を実施することができました。当日は、とても暑い日で、熱中症予防やコロナ対策をとても丁寧に対応していただきました。お礼を兼ねて、各事業所を回りましたが、どの事業所も、体験活動のスケジュール表など作成していただき、様々な体験メニューを用意され、受け入れ準備にも相当な時間を割いていただいたことに感謝でいっぱいになりました。改めて、ご協力、本当にありがとうございました。

子供たちにとっては、とても貴重な体験であり、お客さんのためにすべきことやお客さんと接すること、礼儀や言葉遣いの仕方、モノづくりの正確さや段取りなど様々なことを教えてもらい、働くことの大切さや厳しさ、喜びなどを学ぶ2日間でした。子供たちは、この2日間の体験で気づいたことや学んだことをまとめるとともに、事業者等の方々へのお礼の手紙を書きました。

この体験は、今後の子供たちの進路実現に向けての土台となり、進路について考えることにつながっていきます。

生徒全員参加 シトラスリボンづくり

新型コロナウイルス感染者や家族、医療従事者等への差別や偏見をなくそうと生徒会が中心となり、全校生徒でシトラスリボンづくりを行いました。7月19日(月)の穴水中タイムの際に、全員でシトラスリボンを作成した時の様子や配付先の施設や企業などの紹介があり、最終的には全校生徒で1365個のリボンを作成できたという報告が生徒会からありました。

また、それに合わせて、自らも学校での差別や偏見、いじめをなくそうと、生活委員会がいじめアンケートでいじめへの認識等の様子について伝えるとともに、生徒会執行部は「いじめ撲滅宣言」を発表し、みんなで「安心して学べる学校をつくろう」と呼びかけがありました。

校庭がたいへんきれいになりました!

昨年に引き続き、緑の羽根募金の学校緑化事業に応募したところ、今年度も樹木の剪定や苗木購入に対して、補助金を頂くことができました。その補助金を基に、玄関前と校舎横(グラウンド側)の樹木の剪定をシルバー人材にお願いして、たいへんきれいにしていただきました。。木々が右や左に伸び放題でしたが、とても落ち着きのある学校環境となりました。

7月12日 授業公開とスマホ・ケータイ安全教室を開催

1学期の生徒の学習している様子を見ていただきたいと、公開授業を実施致しました。仕事の関係でなかなか時間が取れなかったかもしれませんが、保護者の皆さんに普段の授業の様子を見ていただきました。

その後、全生徒と保護者が参加した「スマホ・ケータイ教室」をNTTドコモ様のご協力のもと実施致しました。スマホ・ケータイはとても便利なものですが、一歩間違えば、相手を傷つけたり、加害者にも、被害者にもなることがあるということは、忘れてはなりません。講師の方から、とても端的に大事なことを示して頂きました。

①インターネットに発信した情報は、誰が見ているか分かりません。(登校した情報から、個人が特定されることもある。)

②文字だけのやり取りは、本当の気持ちが伝わりにくく、トラブルの原因になることがある。(直接、相手の顔を見て話すことが大事)

③使いすぎに注意。ゲームや映像を遅くまで見てしまい、寝不足で日常生活や学習に支障をきたす原因になっている。(使い方を自分でしっかりコントロールできるようすることが大切。) など

「スマホ・ケータイ安全教室」の冊子を当日配布しましたので、改めて確認し、正しく使うためのポイントを理解し、守っていきましょう。

全校あげて シトラスリボンづくりに挑戦!

7月8日(木)全校あげてシトラスリボンづくりに挑戦しました。

「シトラスリボンプロジェクト」とは、コロナ感染症に対する差別・誹謗中傷を無くそうと、どんな場所でもだれもが、「おかえり、ただいま」と言える居心地がいい地域、家庭、職場・学校にしようと始まった運動です。本校でも、このプロジェクトに全校挙げて参加し、生徒会が1500個のリボン作成を目指して取り組んでいます。仕上がってくるリボンの数が増えるに従って、生徒全員が力を合わせると、やはりすごいことだと感じています。

この趣旨に地域の皆さんに賛同してもらえるように、色々な公共施設やお店などに配付して、地域の皆さんにカバンや車などに吊してもらえるよう準備を進めていきます。

生徒会 地域清掃で町の心もきれいに!

7月7日(水)生徒会主催の地域清掃が行われました。クラスごとに地区割りして、役場、病院、警察署、商店街、駅、学校周辺に出かけ、ゴミ拾い活動を行いました。はじめに全校集会で、生徒会執行部から穴水町に関するゴミについてのクイズがあり、全校挙げて「まちの環境美化」への目的と意義について話がありました。

午後、学びの場を教室から地域に移し、自分たちのできることをみんなで取り組みました、思ったよりきれいだったという感想もあれば、たばこのゴミが目立ったという感想もありました。また、活動の最中に地域の方から「ごくろうさま」「ゴミ拾いありがとう」と声をかけられたことに嬉しさを感じた生徒もいたようです。

今日のこの取り組みから新たな気づきが生まれ、そしてそれが次の行動へとつながっていきます。まちで生徒の姿を見かけたなら、また一声かけていただければ幸いです。

【生徒の感想・気づき】

〇たばこのゴミが一番多くて意外…。少しでもゴミが減ればいいな。

〇「ごくろうさま」と言われて嬉しかった。地域清掃はまちがきれいになるだけでなく、町の人々のふれあいにも気づくことができた一日でした。

〇地域のひとたちは、見えない所で僕たちを支えているということがわかりました。

暑い日に負けず 学校の周りの花 学級の木に実がつき始めました

太陽の日差しが強くなってきました。その中で、玄関前の花壇も衣替えして夏の花に変わりました。また、校舎横のアジサイも咲き始めました。暑さに負けず、きれいな花を咲かせ、学校に癒しを与えてくれています。

そして、昨年植えた学級木からも、くだものの実が見えてきているものがあります。大きくなって食べれるかな?

わくワーク体験 ジョフカフェ石川よりマナーを学ぶ

7月2日(金)に、2年生が8月3日(火).4日(水)の2日間にわたって行われる職場体験(わくワーク体験)を前に、ジョフカフェ石川のキャリア委教育支援グループリーダー森田様から、職場体験での大切な心構えとマナーについて学びました。

まず、大切なことは受け入れ先の事業所の皆さんに、受け入れて下さることへの感謝の気持ちを持つこと。その感謝の気持ちは、礼儀とマナーで表す必要があり、実技を交えながら教えてくださりました。笑顔と大きな声での挨拶とフルネームによる自己紹介にはじまり、名前を呼ばれたら返事をするのは職場では当たり前のこととして、しっかり行いましょうと話して頂きました。

仕事は人と人とのつながりから始まるものです。2年生の皆さんは、ここで学んだことを生かして、働くことの意義や人と接する際の大切なマナーや行動はどうあるべきなのか、しっかり考えて職場体験の臨んでほしいと思います。ここでの皆さんの姿が、来年度のわくワークにつながっていきます。

生徒会でシトラスリボンづくりに挑戦! 商工会女性部とともに

町の商工会女性部が5月から取り組んでいた「シトラスリボンプロジェクト」。コロナ感染症に対する差別・誹謗中傷を無くそうと、どんな場所でもだれもが、「おかえり、ただいま」と言える居心地がいい地域、家庭、職場・学校にしようと始まった運動です。その趣旨に賛同して、まず2年生が前回このリボンづくりに取り組みましたが、今回、「いじめ撲滅宣言」の準備を進めていた生徒会が、この運動を全校挙げての取り組みにして、本校での「いじめのない学校」を目指します。

そして、前期生徒会が目標に掲げた「全校達成」「地域貢献」「礼儀」の3つのことを、生徒全員で1500個のリボンづくりに挑戦することで、一つの足跡として残したいと考えています。その作ったリボンを地域に配り、この趣旨に賛同してもらい住みよい穴水町なることを願って取り組んでいます。「地域に中学生の顔が見える学校」に一歩近づける生徒会の取組です。ご家庭でもぜひ、応援してあげて下さい。

ふるさと学習 残したい穴水町の自然 観察会に出かける

6月23日と24日に分けて1年生の各クラスが、穴水町の自然保護活動をしている「どんぐりの会」の皆さんの案内のもと、穴水町の自然(今回は特に自生している木々)について、「潮騒の道」周辺に出かけ、観察しました。

これまで、自然に生えている木についての名前について深く考えることがなく、また昔の人が、この木の葉っぱをお線香代わりに使ったなど知りもしませんでした。でも、この自然観察会を通して、木と人との関わりや木の名前の由来など、たくさんの面白い話を聴かせていただきました。生徒達はクロームブックで観察した木々を写真に撮り、この後の総合的な学習の時間を使って、より詳しく穴水町に生えている木々について、深く調べていく予定です。

「どんぐりの会」の皆様、貴重な話と穴水町の自然について、教えてくださりありがとうございました。

東京オリンピック 聖火リレートーチ本校に到着

石川県での聖火リレーは、19の市と町をおよそ190人のランナーがつなぐ予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、公道でのリレーがすべて中止となりました。2日目は七尾市の「和倉温泉湯っ足りパーク」で、聖火の点火セレモニーが行われました。会場に設けられたステージには、2日目に走る予定だった79人のランナーが順番に登場し、トーチにともした聖火を受け渡す「トーチキス」を行いました。その中に、穴水町を走る予定だった舞谷さんも参加しました。舞谷さんのご厚意でその時使ったトーチとユニホームをお借りして、生徒玄関に今週(6/21~25まで)飾ってあります。本物に触れることは大切です。実際に手に取って見ても構わないということですので、どれくらいお重さか体感してみてください。

交通安全傘をいただく 穴水町交通安全推進隊寄贈

県内において、児童生徒の交通事故が増加しています。特に、梅雨時は、傘をさしての登下校となるため、交通事故の危険性も高まります。そのような状況を踏まえ、この度、穴水町交通安全推進隊より、「児童生徒の安全確保、事故防止に役立てて下さい。」と、「交通安全傘」を全校生徒分147本を寄贈していただきました。ありがとうございました。

なお、いただいた傘は、前方の視界が見やすいようにと一部透明になっており、多少の雨風でも視界を妨げることがありません。また、夜間のドライバーからも見やすいように黄色の生地を使った傘となっています。雨天時の登下校を中心に、事故にあわないように有効に活用してほしいと思います。

シトラスリボンづくりに挑戦! 2年生

シトラスリボンというのは、コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛の有志がつくったプロジェクトです。本校の職員が、商店街(商工会女性部の方から)でこの取り組みの話を聴き、ぜひ子供たちにも「コロナ差別、偏見をなくす」ということについて改めて考えてもらいたいと考え、まずは2年生がシトラスリボンに挑戦しました。

このプロジェクトは、 愛媛特産の柑橘にちなみ、シトラス色のリボンや専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めています。 リボンやロゴで表現する3つの輪は、地域と家庭と職場(もしくは学校)です。みんなが心から暮らしやすいまちをつくっていきましょうという思いが込めれれています。

2年生は、クロームブックで結び方の動画を見ながら、一生懸命に作っていました。色々な色を組み合わせたり、形を整えたりして、一人ひとりとても素敵なシトラスリボンを完成させていました。リボンに込められた思いも、これからも大切にしていきたいと思います。

能登地区中学校体育大会及び県陸上競技大会 壮行式

6月10日(金)県体予選を兼ねた能登地区中学校体育大会と、先日の陸上競技大会で県体出場を決めた陸上部の県体壮行式を行いました。各部のキャプテンが部を代表して、この大会への意気込みを話し、「まずは県体出場、そして優勝を目指して頑張ります。」と力強い言葉がありました。

特に3年生は、これまでの3年間、積み上げてきた部活動の集大成となります。試合には、必ず流れがあります。ピンチの時も「最後まで、諦めない」という強い気持ちを持って頑張ること。諦めず、粘り強く頑張っていると、試合の流れが、自分たちの方に来て、逆転勝ちというのもよくあることです。

自分を信じて!仲間を信じて、気合いを入れて、全力を尽くすです。

穴水中学校 頑張れ! 健闘を祈ります。

壮行式 能登地区中学校陸上競技大会(県予選)でベスト記録を!

6月1日(火)に、6月4日に行われる能登地区中学校陸上競技大会(県予選)に向けて、陸上部の壮行式を行いました。

吹奏楽部の演奏に合わせて入場し、陸上部の全員の大きな声での「お願いします」という挨拶から始まり、キャプテンから「頑張ってきます。」というとても力強い決意表明がありました。学級代表による応援団の号令に合わせて、1拍子、2拍子などの手拍子と校歌で、全校でエールを送りました。陸上部は、県体予選会に出場するトップバッターとして、一人でも多く県体出場を獲得し、この後に続いて大会が行われる他の部活の勢いをつけ、穴水中全体の輝かしい成績に結びつけてほしいと願っています。 穴水中陸上部 頑張れ!

職員も、コロナ禍で何らかのストレスを抱えている子供たちを支え、元気づけて励まそうと、胸に「プロジェクトA(穴水) 誰一人取り残さない」を付けたポロシャツを全員職員が着て、子供たちを応援しました。

地震・火災発生 避難訓練

5月24日(月) 地震と同時に火災が発生したという想定で、全校避難訓練を行いました。15:00緊急地震速報が流れ、生徒はすぐに机の下に潜り込む。1分後に地震が収まったが、調理室から火災が発生し、すぐに第2体育館へ避難せよという放送による指示が入る。生徒は、静かに廊下に並び、体育館へ移動。

その間、職員の消火班は、消火器を持って調理室へ走るとともに、実際に消防署へ訓練火災の一報を入れる。誘導班は、トイレなどに生徒が残っていないか、声をかけて3階から1階へ走る。放送から、体育館に避難し、生徒全員の無事を確認するまでに、約3分。

校長から、命を守るために意識してほしい、避難する際に守ってほしい「おかしも」と「3秒30秒3分」について、生徒へ話がありました。災害は、いつどこで起こるか分かりません。ただ、このような訓練の積み重ねが、いざという時の子供たちの的確な判断や行動に結びつくと思っています。

連休中のお手伝い 「ありがとう」「助かったよ」

5月のゴールデンウイークでは、コロナ禍で家で過ごす時間が多くなることから、昨年度に続いて、家族の一員として「家の手伝い」をしようという取組を行いました。

その時の子供たちが挑戦したお手伝いや行ってみて気づいたこと、また、そのお手伝いを受けての保護者からのメッセージをたくさん頂きました。その内容をまとめて、廊下に貼りだしてあります。今回、保護者から頂いたメッセージの一部を紹介します。

【保護者からのメッセージ】

●自分から「お手伝いする」と言ってくれて嬉しかったです。私の家事を見て、自分なら何ができるだろうと考えていたようです。ありがとう。

●小さい時は皿拭きだだったけど、今は皿洗いもできるようになりましたね。これからもよろしくね。

●かぼちゃスープ、ミートボールとてもおいしかったです。休みにかかわらず、よく手伝って料理してくれるので、とても助かっています。ありがとう。

●今年から中学生になり、部活もあり大変な中、家の手伝いを進んでしてくれて、とても助かりました。そして、このことを通して親子でのコミュニケーションも取れたのでよかったよ。これからも、お手伝い&楽しい話をいろいろと聴かせてね。

●普段からお手伝いするという感覚ではなく、家族の一員として当たり前の事をやっていますが、普段なかなか一緒に取り組めない料理を一緒にできて楽しかったです。難易度のある「天ぷら」も上手にできるようになりました。

●まず、お手伝いありがとう。一生懸命がんばっていたこと嬉しかったです。家族で将来の夢を話し合ったことが心に残っています。成長したなあ。しみじみしてしまいました。これからもたくさん話そうね。

朝のあいさつ運動はじまる 毎朝、部ごとに

前期生徒会が掲げた「さわやかな挨拶」ができる学校を目指し、先週から部ごとに生徒玄関前に立って、「おはようございます。」と大きな声で生徒みんなに呼びかけています。

挨拶は心の扉を開くものです。「今日も元気で頑張ろう」とか、「みんなと会えて嬉しいよ。」といったように、日頃の挨拶の中に、「心」を乗せて相手に届けられるといいですね。その思いも、声の大きさや表情、お辞儀の仕方から、伝わってくるのではないでしょうか。

各部の皆さん、笑顔で元気のいい挨拶をお願いします。

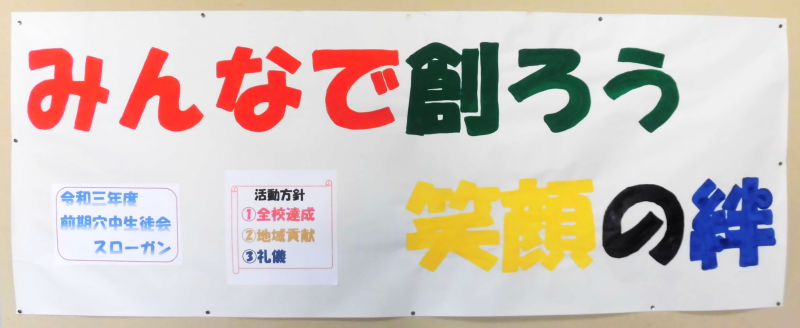

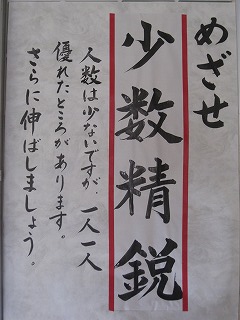

前期生徒会 スローガンかかげる

令和3年度前期生徒会のスローガンが生徒玄関に掲げられました。

「めざす」が、「みんなで創ろう 笑顔と絆」です。

そして、重点活動として掲げているのは、❶全校達成(みんなで掲げたことを、全校達成まで導く)❷地域貢献(穴水町唯一の中学校として、中学生としてできる地域貢献を行う)❸礼儀(さわやかな挨拶をはじめ、返事や感謝の意を伝える等、人と関わる中で礼儀を大切にする)です。

生徒会は、ここにいる皆さんが協力して、よりよい学校生活を築こうとする自主的な活動です。誰かにしてもらうのではなく、自分たちで考え、自分たちで行動に移し、それらを通して、よりよい学校、また、みんなが元気になる学校をつくりあげるものです。今後の生徒会の活動をとても楽しみにしています。また、重点活動にあるように、地域の人たちにも元気を与えて下さい。

GIGAスクール構想 クロームブックを楽しもう

5月11日(火)、1、2年生がクロームブック操作に挑戦しました。全生徒分の搬入が遅れていて、計画より1ヶ月遅くなってしまいましたが、学年ごとに使用上の注意を確認して、個人用のアカウントとパスワードを入力し、ログインしてみました。

初めて手にするクロームブックに、子供たちは興味津々で、今からどんなことができるのか、とても楽しみにしている様子でした。

今後、授業の中で文房具として、自分の考えをみんなで画面を通してみたり、分からないことがあれば、調べ学習として検索をかけたりして、ドンドン活用していくことになります。クロームブックは、一人一台固定して使うことになり、一人ひとりのクロームブックに名前を貼りました。

のと115植菌 「のとてまり」誕生なるか?1年生

1年生が「ふるさと学習」の一環として、日本きのこセンターとJAおおぞらのご協力を頂いて、奥能登地域の特産シイタケ「のと115」の菌打ち作業に取り組みました。

長さ90cmのコナラの原木にドリルで穴をあけ、1本につき35~40個ほど、開けた穴に手で菌を植えました。一人2本ずつ作業をし、1本は家に持ち帰り、もう1本は学校で保管して育てていきます。

今回植菌したシイタケは、一般的に「のと115」の名で出荷されますが、その中でも、傘8cm以上、肉厚3cm、巻き込み1cm以上という規格を満たしたものを「のとてまり」ブランドとして、市場に出回ります。さて、「のとてまり」が学校で誕生するか、子供たちは、町の特産品の栽培に触れるとともに、冬場に収穫できるのをとても楽しみにしています。

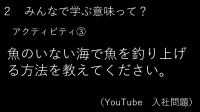

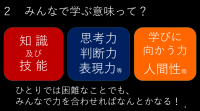

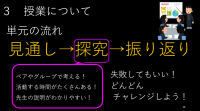

学習ガイダンス

5月7日(金)に、「こんな学びの場となる学校にしていこう」と学習ガイダンス集会を行いました。

集会では、全校生徒に課題が出されて、その問いをみんなで答える形式で行われました。生徒からは、色々な視点からの考えが出され、たくさんの友達と一緒に考える楽しさや多様な考えに触れる面白さなどを実感しました。生徒、教師ともに、学ぶことが楽しいと思える授業を、生徒、教師でつくっていきたいと考えています。今年度から、学校では「学び合い、認め合い、輝き合い」を大切にして、授業をはじめ様々な活動を行っています。

生活委員会 みんなで心がけよう「挨拶」

4月28日(水)の生徒集会で、生活委員会が「挨拶」の大切さについて話をして、全校挙げて「挨拶」をしっかりしていきましょうと訴えました。その際に、どのような挨拶が相手にとって気持ちのいい挨拶かを見本に示して、全校で気持ちのいい挨拶を心がけようと話をしました。よりよい学校づくりとして、各専門委員会が活動を活発に展開していく姿は、とてもりりしく、頼もしく感じます。

この挨拶が日常的な実践となるように、生徒会として5月11日から、部活ごとに生徒玄関に立って「挨拶運動」を展開します。朝のお互い気持ちのいい挨拶から、学校生活をスタートできれば最高ですね。

令和3年度前期生徒総会 各学級の決意表明

4月26日(月)今年度前期の任命式と生徒総会・各学級の決意表明が行われました。任命式では、校長から任命証が手渡されました。執行部と各委員長には、リーダーとしての頑張りを大いに期待しています。各学級の決意表明は、こんなクラスにしたいという強い思いを代表者から聴くことができました。とても頼もしかったです

生徒会は、ここにいる皆さんが協力して、よりよい学校生活を築こうとする自主的な活動です。自分たちで考え、自分たちで行動に移し、それらを通して、よりよい学校、また、みんなが元気になる学校をつくりあげるものです。

今日は、執行部と各委員会からの方針と具体的な計画が示されました。その提案に対して、各学級から質問が出され、しっかりと各委員長が返答していました。総会は最高の議決機関です。ここで決定したことは、次は実行に移すことになります。素晴らしい穴水中学校を築き上げるためには、生徒の皆さんの高い意志と協力が欠かせません。みんなの力で、笑顔がいっぱいある学校を築き上げて下さい。皆さんの頑張りを楽しみにしています。

春のバス遠足 学級、学年の距離が縮まりました

4月23日(金)澄み渡るいい天気の中で、春のバス遠足を実施することができました。コロナ禍で感染対策を行い、移動距離や感染リスクなども考慮して、各学年バス2台で羽咋以北のコースを回りました。

1年生 能登町方面(縄文真脇遺跡・柳田植物公園・満点星)

2年生 能登島方面(ツインブリッジ・能登島水族館・ガラス美術館)

3年生 羽咋市方面(コスモアイル羽咋・気多大社・雨ノ宮古墳)

を訪ね、新しい発見や仲間との関わりを楽しみしました。

新しい学級での初めての行事、学校を離れての時間は、生徒にとって、心地の良い思い出に残る日となったようです。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

分散給食

今日(4月19日)の給食は、「たけのこご飯、バンバンジーサラダ、豚汁、牛乳」でした。給食は、季節の旬のものを味わえるとても嬉しい時間です。生徒の中には、今年初めて、たけのこを食べた人もいたのではないでしょうか。

さて、新型コロナウイルス感染症対策として、密接と対面での食事を避けるために、クラスを2つに分けて教室とランチスペースで給食を食べています。本来、食事は楽しい時間ですが、黙食、分散しての給食はとても寂しいものです。早く新型コロナウイルス感染症が終息し、みんなと一緒に楽しく食べられるといいのですが…。

部活動発足会 生徒の主体的な活動へ

今日(4月16日)、1年生が新たに加入して、令和3年度の部の発足会が開かれました。すべての部が一斉に発足会を行うのは、今回がはじめてです。今年度は「輝き合い」を基本とし、キャプテンが責任感と部をまとめるという自覚を持って輝けるように、また、部員一人一人が主体的に部活動に参加し、一人ひとりが部活動で輝けるようにという願いを込めて、一斉の開催となりました。各部のキャプテンが司会進行を行い、自己紹介や、部活での心構えや規律、お互い励まし合い技術を高めていくことなどが話されました。

今年度の部の目標をみんなで立てて、チーム一丸となって、部活動に取り組んでいくことを確認しました。各部の目標は、生徒玄関に貼り出します。(部の保護者会の際には、ぜひご覧ください。)

5月には、奥能登大会が予定されています。その大会に向けて練習試合が組まれると思いますが、各部へのご支援をお願い致します。

【確認された主な活動する上での心構え】

(1)部活動と学習活動の両立ができるように、日頃から集中と切り替えを大切にする。

(2)生徒一人一人が主体的、意欲的に部活動に参加する。

(3)大きな声での挨拶で始まり、挨拶で終わる。外部指導者、訪問者に体を向け挨拶をする。また、指導や指示されたことについて、しっかりと「はい」と返事をして応える。

(4)自己の能力・技術の向上、努力することによる達成感や充実感等を得られる活動とする。

(5)互いに競い、励まし、協力する中で友情を深めるとともに、学級や学年を離れて仲間や指導者との関わりの中で、思いやりの心、感謝の心など育み、望ましい人間関係を養う。

(6)部活動で使用する設備、用具は大切に扱い、練習する場所や環境に感謝の気持ちを持ち、清掃、整備、後片付け、整理整頓をきちんと行う。

R7 穴中だより2月号を掲載しました (2026/2/9)

R7 AnachuNews2月号を掲載しました (2026/2/9)

2年生が穴水町について英語で紹介してみました。(2025/03//24)

3年生が日本の文化を英語で紹介してみました。(2025/03/24)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

次の日、学校で会えますよね。

このルールは、自分と友達を守ります。

おうちの方も協力を・・・

1.自ら課題を発見し解決した

力を身に付けた穴中生

2.あいさつがしっかりと

できる穴中生

3.人の話は「目と耳と心」で

聴くことができる穴中生

4.自分の考えをしっかりと

持ち、判断し行動できる穴中生

校長先生新学期始業式の言葉より

みなさんには、「言葉」を大切にしてもらいたい。 自分を表現するためには「言葉」を使わなければなりません。 みなさんが将来進学するとき、就職するとき、自分をアピールする必要が出てきます。 たくさんの言葉を習得し、適切な言葉で相手に自分を伝えられるようにしましょう。 将来みなさんが社会に出たとき、目上の人に適切な言葉を使えるよう、みなさんは職員室の先生で練習してください。 使う言葉がわからないときは、先生方に尋ねてください。

生徒の作品については以下から閲覧できます。

【R5 年度 ふるさと学習】

穴水町の魅力を紹介しています。

【R6 年度 ふるさと学習】

中学生にできることで穴水町の復興・復旧に携わっていきます。

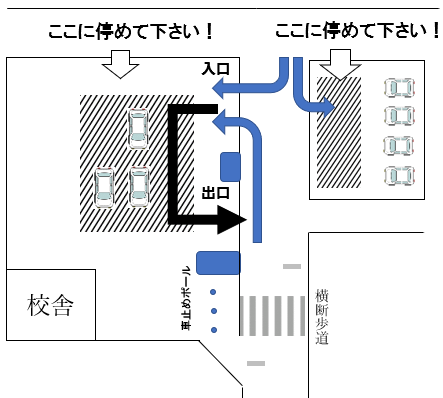

子供たちの安全確保及び車同士の接触事故を避けるため,本校駐車場の所定の位置をご使用くださるようお願いいたします。出入り口を設けましたので、ご協力願います。

(道路上での乗り降りは、控えて下さい。)

- 家庭学習を充実させましょう

- 家族団らんの時間にしましょう

「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られる!

国際パラリンピック委員会から、全国の中学校・高校177校の1校として、穴水中学校に「I'mPOSSIBLE アワード参加証」が贈られました。

道徳の時間に、パラリンピック大会の目的や意義、そして、その大会に出場する選手のエピソードや映像を交えた授業を行い、その選手の生き方から、勇気・強い意志などパラリンピアン(パラリンピック選手、パラリンピック出場経験者)たちに秘められた力について、考え、学びました。その学校での取り組みが認められ、今回の「参加証」を受けることとなりました。