工業系列(機械・電気) 日誌

技能検定 始まってます!

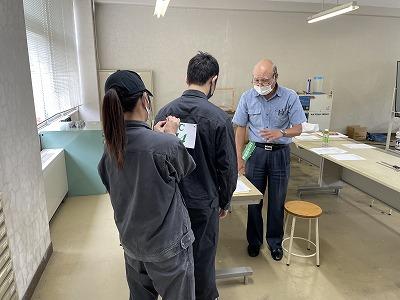

前期技能検定の実技試験が本校で行われています。

検定を受ける人は背番号を付けて作業します

NC旋盤作業の検定風景です

7月下旬には普通旋盤3級、8月上旬には普通旋盤2級、NC旋盤2級の

検定があります。

しっかり練習して本番に臨みましょう!

6月期特殊無線技士 合格速報!

6月に行われた第2級陸上特殊無線技士 国家試験に

本校の生徒13名が合格しました!

これから免許申請を行います。

免許証が手元に届くのが楽しみですね!

6月期特殊無線技士国家試験にチャレンジ【工業系列】

6月9日(水) 6月期の特殊無線技士国家試験が行われました。

本校からは第二級陸上特殊無線技士の試験に15名がチャレンジ

しました。

この資格があると産業用ドローンを操作できるようになります!

(産業用ドローンは第三級陸上特殊無線技士の資格から操作できますが、

本校ではより上級の二級にチャレンジしています!)

今回の試験会場はいつもの場所(香林坊プラザ)ではなく、

文教会館で行われました。結果が楽しみです!

文教会館のエレベーター前の案内板です

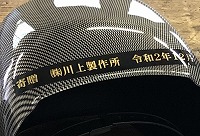

アーク溶接実習の様子

安全に留意しながら、今年もアーク溶接実習を始めました。

溶接マスクをかぶって、これでOK。

溶接マスクは眩しくなると自動でシャッターが閉まってくれる自動遮光タイプ。

すごく使いやすいです。

使用しているマスクは、卒業生がお世話になっている地元企業の㈱川上製作所様から頂いたものです。

ありがとうございます。

3年生NC旋盤3級挑戦組の様子【工業系列】

3年生の実習では前期の技能検定挑戦コースに合わせてグループ分けをし、実習を行っています。

今日はNC旋盤3級挑戦組の様子をお伝えします。

これはPCで入力した加工のプログラムを機械に移し、

そのプログラムが正しく作動し加工してくれるかどうか

シミュレーションを行っている様子です。

1人目の生徒に教えたことを、2人目からは生徒から生徒へ教えています。

インプットしたことをアウトプットすることによって

インプットした内容をさらに理解することができますね!

このように、シミュレーションでエラーが出てくれれば加工前に修正することができます。

プログラムとにらめっこしながらエラー箇所を探しています。

問題が起きたときにも自分で解決方法を探していく過程が大切ですね。

全員合格目指して、切磋琢磨しながら取り組んでいきましょう!

石川県金沢市吉原町ワ21番地