子どもたちのようす

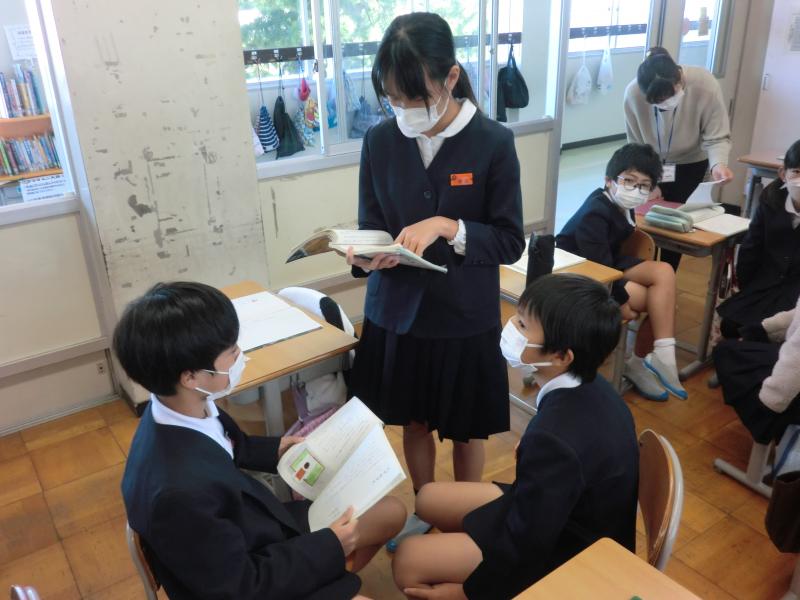

5年1組 国語「たずねびと」~お気に入りの一文は?~

5年1組で国語「たずねびと」の学習をしていました。戦争 (原爆被害)を題材としたお話で、当時の生きた人々と今を生きる子どもたちとが重なり合い、「平和」について考えるきっかけとなるお話です。

事前に決めていた自分のお気に入りの一文。みんなはどんな一文を選んだのか?先生から紹介されるたび、「あ~ん!」「わかる!そこね。」「へー、そこなんだ。なんで?」など共感や興味関心の声が聞こえてきます。

なぜその一文を選んだのか?わけまでしっかりと伝え合うことが できました。チャイムが鳴ると、「え?もっとしたい!」「国語、楽しい~!」と口々に。学ぶ意欲、姿勢には関心させられました。

「紹介文 NO.8!」

友達と伝え合います 「なるほど~、そこね!」「わたしはね・・・」「そこを選んだわけは・・・」

トリオ学習のあとは、全体交流 聴く姿勢もばっちり!

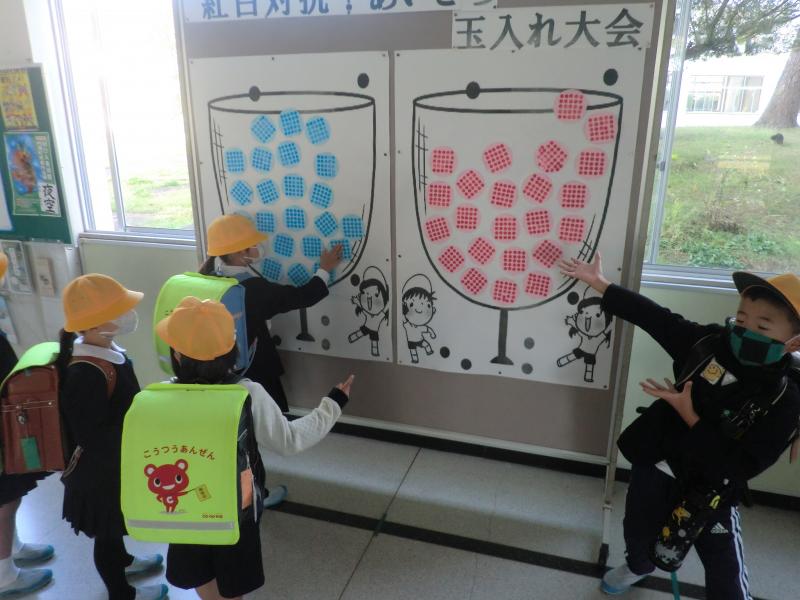

運動会 後半戦!? あいさつ合戦だ!

先日行われた運動会では、白組が優勝しましたが、実はその続きが…

学校では現在「紅白対抗あいさつ合戦」が繰り広げられています。どちらがどれだけ「先あいさつ」ができるか!

お昼の校内放送で団長から意気込みが伝えられます。また、合戦の中継も流れ…さきあいさつ合戦が盛り上がってきました。

さあ、この戦いはどちらが勝つか!

インタビューアー:「現在、赤○○個、白○○個です。この現状をどう思いますか?」

赤団:「いい感じです。先あいさつで、このまま白を引き離しましょう!」

白団:「みんなのあいさつのがんばりで白玉が増えてきました。この調子でがんばりましょう!」

5年生 水辺の学校

10月13日(木)5年生が河北潟へ、理科・社会の学習で「水辺の学校」に出かけました。

水質検査の体験や水生生物の観察を通して、かほく潟や水辺の環境に関する理解を深めました。

内灘町の小学校は全部で6校。この学習の機会は各校順番に巡ってくるので、6年に1回のチャンス。今年の5年生はラッキーでしたね!

保護者の皆様には、お弁当や、その他の持ち物の準備等、ご協力をありがとうございました。

10月の「がらがらどんさんのお話会」

10月18日(火)にがらがらどんさんのお話会がありました。今月は、1年生と4年生。

1年生のテーマ《 なかがわりえこさんの本/海の生き物の科学絵本 》

後半には、手遊び歌♪も入れてくださり、リフレッシュ!

4年生のテーマ《 テーマ 新美南吉さんの本 》

みんな、お話の世界にぐーっと引き込まれていきました。こんなにじっくりとお話の世界に浸ることができる貴重な時間。がらがらどんの皆様には、お忙しい中、打合せから選書、お話会……と今月もありがとうございました。

1年「いも」 じゃがいも、さつまいも・・・こんなふうになってるんだ!

1年♪手遊び歌♪ これっくらいの、おべんとばこに、おにぎりおにぎり・・・

4年「にひきのかえる」競い合っていたにひきのかえる。冬眠から目覚めて川で泥を落としてみると・・・互いに知らなかった姿が。

互いのよいところを見つけ、認め合うことの大切さを感じますね。

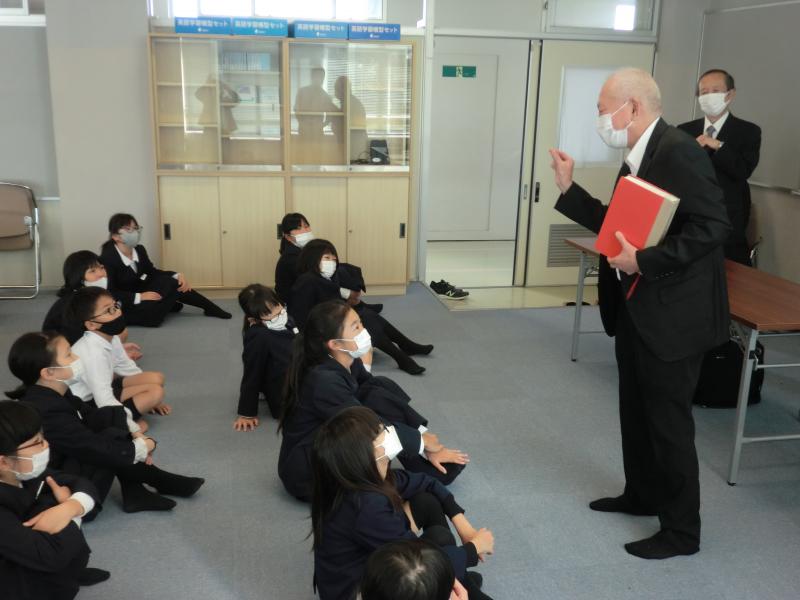

4年生総合 ~視覚障害者の方との交流を通して~

10月19日(水)4年生が視覚に障害をお持ちの方から、日常生活の様子などについてお話を聞きました。

白杖の実物を見たり点字ブロックの種類について写真で見たりしました。また、声で時間を知らせてくれる時計や本を朗読してくれる機械なども見ることができました。子ども達はシャンプーやリンスなどの容器についているギザギザや缶についている点字なども見たり触らせてもらったりして実感を伴いながら障害を持つ方たちの生活について学習をしました。自分たちの使っている国語の上下の教科書と同じ内容を点字の教科書にすると辞書より分厚い本の4冊分にもなると聞いて非常に驚いた様子でした。たくさんの発見に出会えた学習になったと思います。この後、11月9日には点字教室が予定されています。

国際交流員さんとの交流

10月18日(月)に6年生が、内灘町国際交流員のジェイコブさんに夏の思い出について紹介しました。一人一人、クロームブックで作ったスライドを使って英語で発表することができました。その後、ジェイコブさんがカリフォルニアの文化や食べ物などについて紹介してくださいました。みんな真剣にお話を聞いていました。

6年生 エプロン作り

6年2組の子ども達が、ミシンを使ってエプロン作りをしていました。

慣れないミシンの操作に悪戦苦闘しながらも、グループで協力し合って楽しそうに作っていました。困った時には互いに助け合ったり、先生や支援員さんにも助言してもらう姿も。出来上がって使うのが、楽しみですね!

運動会 「輝け!みんなの絆」

天候不順のため1日延期された運動会。10月9日(日)に開催されました。

今年のスローガンは、「輝け!みんなの絆」。

入場、開会式後、赤団・白団の応援合戦・・・・・・個走・団体演技・団体競技・リレーと、どのプログラムでもこれまでの練習の成果を精一杯出し切った子供たち!

高学年は各係での準備、運営、後片づけも一生懸命がんばって運動会の成功を支えてくれました。

保護者の皆様にも、ご来校いただき、たくさんの応援をありがとうございました。

開会式が始まります!

はまなすグループごとに入場

応援に来てくださったおうちの方の前で・・・・・・はい、ポーズ!

開会宣言

団長による選手宣誓

赤団応援

白団応援

3年個走「80m走」 ゴーーーール!!

4年個走「80m走」

5年個走「100m走」

1・2年団演「こころひとつに ~ Mela!~」

5・6年団競「MKY×FAMIRY」

3・4年団競「ぐるぐるタイフーン」

1年個走「50m走」

2年個走「50m走」

6年個走「100m走」

1・2年団競「 それいけ でかまるちゃん 」

5・6年団演「 新時代 ~青く輝く波~ 」

全校選抜リレー

閉会式 総合成績発表

優勝旗授与

準優勝 賞状授与

閉会宣言

6年生 小学校最後の運動会 みんなそろって笑顔で・・・ハイ、チーズ!! v(^_^)v

運動会の練習、がんばっています!

1・2年生の今年の団体競技は、大玉転がし、「それいけでかまるちゃん」です。1・2年生が自分より大きな大玉を、力いっぱい転がします。

赤も、白も、どちらもいっしょうけんめい、大玉を転がしていました。

本番まであと少し、1年生も2年生も、日に日に気合が入ってきています。

赤団・白団 心ひとつに! 応援練習

運動会に向けて、赤団・白団それぞれに応援練習に一生懸命取り組んでいます。

コロナの感染拡大防止から、しばらくなかよし活動を控えていたため、それぞれの団での練習も思うように進みませんでした。そのような中でも、応援団が作成してくれた動画を観て各クラスで練習したり、限られた人数の6年生が下級生のクラスへ教えに行ってくれたりと・・・工夫して練習を重ねてきました。

全員で大声を出しての応援はできませんが、リズムや応援団のかけ声に合わせた息ぴったりの応援をグランドいっぱいに繰り広げてほしいですね!