校長室より

8名の職員とのお別れ「離任式」

日増しに温かくなり、河北潟の桜並木もピンク色に色づいています。

今日は、春休み中の子ども達が、久しぶりに登校し離任式を執り行いました。

子ども達に陰になり日向になり指導をしてこられた8名の職員がこの学校から新たな職場、新たな生活へと歩み始めることとなります。

式の最後には、子ども達が、先生方との出逢いに感謝しながら校歌を心を込めて歌いあげました。

8名の職員のみなさま、本当に今までありがとうございました。

学校を離れても、大根布の子ども達を見守り続けてください。

今年度 最後の 朝の読み聞かせ

今朝は、朝の気温がぐっと低くなりました。子ども達は、寒い中、元気いっぱいに登校してきます。7時半には児童玄関を開けるのですが、早めに学校に着いた子は、きちんと玄関前に縦一列に並んで待っています。7時半ちょうどに玄関を解錠するやいなや、「おはようございます」とさわやかな挨拶をしながら次々と下駄箱へ向かう子ども達。早く学校に入りたいからと、押し合う姿は見られません。公共の場面で順番を待つルールや、けがをしない(させない)ように行動することが、日頃の生活の中で保護者の方々からきちんと声かけされているのだなと子ども達の様子を見ながら感じています。

さて、今朝は、5つの学級で朝の読み聞かせがありました。読み聞かせボランティアの「がらがらどん」さんと、英語の読み聞かせの荒木さんの5名の方々が、それぞれの教室で絵本などを読んで下さいました。

どの教室でも、真剣な表情で聞き入る子ども達の姿が見られました。読み聞かせが終わった後、ボランティアさんと少しお話ができたのですが、「大根布の子ども達は静かにおはなしを聞いてくれます」とお褒めの言葉をいただきました。

読み聞かせから始まる1日は、心が整うような気がします。素敵な時間を年間を通してもてるのは、ボランティアのみなさんのおかげです。本当にありがたいです。

今日は、読み聞かせボランティアさんの令和4年度の最終活動日でした。来年度も、ぜひ、子ども達のために、学校に足を運んでいただけたらと思います。

職員による学び合い

本校では、朝と帰りの帯タイムを活用して、学年に応じた補充学習を行っています、ぞれぞれは、とても短い時間なのですが、校歌の一節にもある「積もればちりも 山となり 滴るしづく 海となる」のごとく、この取組が子ども達の大きな力につながると信じて、コツコツと取り組んでいます。

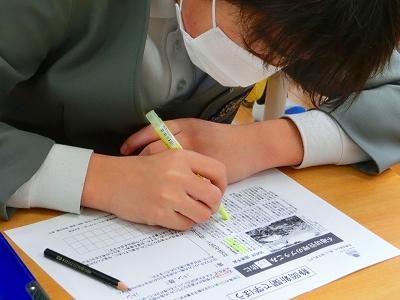

帯タイムの取組の1つに「読みチャレ」があります。新聞記事を題材にした質問に対して、読み取ったことを答えたり、自分なりに考えたことを作文したりする学習です。全学年で取り組んでいるのですが、今日は、全職員が、6年生の「読みチャレ」の様子を見学しました。自分自身の指導の積み重ねが、6年生になるとどんな力になるのかを実感する時間にもなりました。

6年生は、先生の指示がなくても、問われていることに対するキーワードや自分の考えの根拠となる部分に蛍光マーカーで印をつけていました。6年生の担任が、どのように机間指導をしているのか、どのタイミングでヒントとなる言葉をかけるのかを全職員で見学しながら学習しました。

また、解き終わった子から、さっと自学ノートを開き、新聞記事を丁寧に自学ノートに視写する6年生の姿に、先生方が感心する場面も見られました。

雪が降り続く外の寒そうな景色とは裏腹に、先生方の真摯な学び合いの熱い姿が見られた朝でした。

新年明けましておめでとうございます

うさぎ年の2023年がスタートしました。みなさま、明けましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今日は3学期の始業式を行いました。寒さと感染症対策のため、各クラスでテレビを通しての始業式となりました。

始業式のあとは、各教室で冬休み中のお話をしたり、宿題を集めたり、3学期の係を決めたりする姿が見られました。

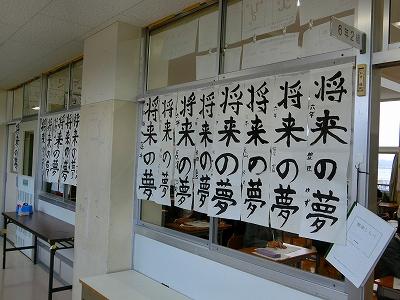

そして、書き初め大会も行われました。冬休みに練習してきた成果を発揮出来た子どもたちがたくさんいたようです。どの子も真剣な表情で、書写作品に向き合っていました。6年生のお題は「将来の夢」。6年生が、息をつめて丁寧に作品を仕上げる様子を見ていると、子ども達の持っている夢がきっと叶うような気がしてきました。

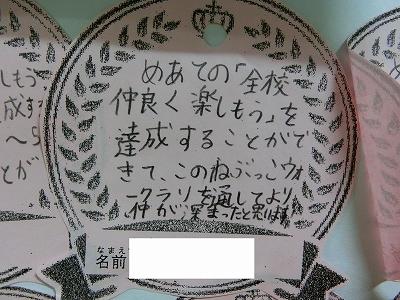

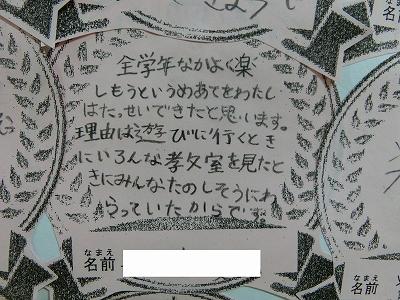

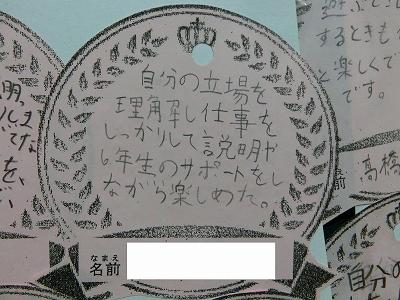

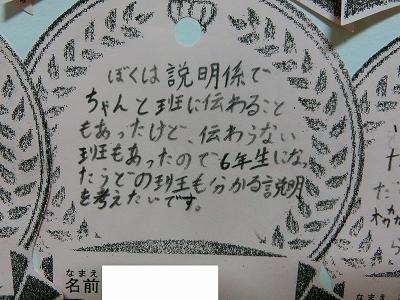

ねぶっこウォークラリーのふり返り

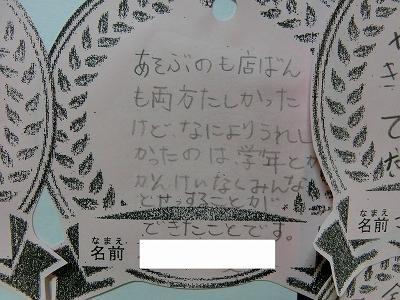

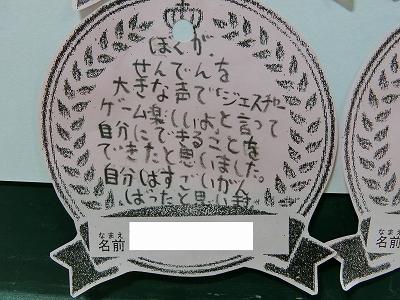

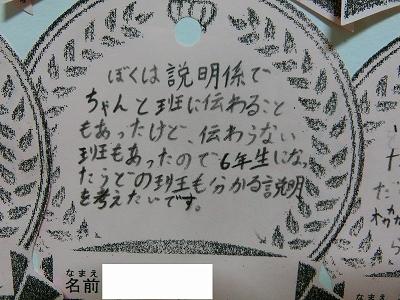

本校では、行事のあとの児童によるふりかえりを大切にしています。「楽しかった」だけで終わるのではなく、活動内容をめあてにそってふりかえったり、次のステップを考えたりすることの積み重ねは、よりよい人間形成に必要です。

ねぶっこウォークラリーの日も、活動終了後にグループごとにふりかえりの時間を持っていました。全員のふりかえりカードは職員室前廊下の掲示板に貼ってあります。今日はその一部を紹介します。

水ぶき掃除がんばっています

学校では、ワックスがけを目前にして、掃除の時間は水ぶき掃除に取り組んでいます。隅々までごみを残さないように掃除している子が増えてきました。教室を水ぶきするときには隣の人との隙間を作らないように工夫して雑巾がけしている子もいます。1階から3階まで続く階段も1隅段1段ていねいにほうきでゴミをとり、雑巾で隅までていねいに拭き上げています。子ども達なりに丁寧に掃除をしていても、学校はとても広いので拭き残しやはき残しは出てきますが、ゴミが1つも落ちていない階段を見ると、子ども達が学校のために一生懸命掃除してくれた姿が鏡のように映っているようで、とても感動します。

掃除が終わった後、低学年の子が、使用後の雑巾をきれいに伸ばして整頓しながら片付けていました。その姿にも感動しました。

清掃活動は、学校だけの指導では身につきません。きれいに丁寧に掃除しているねぶっ子を見ると、ご家庭での指導について改めて感謝の思いでいっぱいになります。

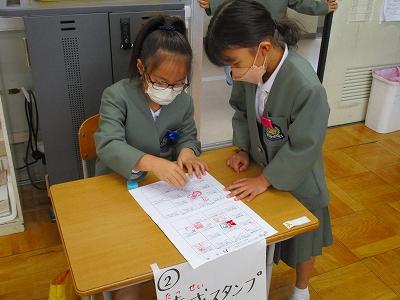

これも立派なSDGs(2年おもちゃランドより)

2年生が1年生を招待して生活科の「おもちゃランド」を開くというので、体育館へ見学に行きました。1年生が楽しめるおもちゃを2年生が作ったとのこと。それぞれのお店をのぞいてみると、全てリサイクル工作。捨てるはずだったペットボトル、牛乳パック、段ボール、食品ラップの芯、お菓子の箱など捨てればゴミだけど、上手にリサイクルして1年生が楽しく遊べるおもちゃに変身していました。

そして、それぞれのお店で遊んだ後は、これもリサイクルで作ったお土産がプレゼントされるとのこと。どこをとっても立派なSDGsの活動でした。

さらに素敵なことが!1年生がお土産を持ち帰るためのエコバッグも新聞紙で2年生が作って準備していました。おもちゃランドオープンの前に、2年生からバッグをもらって期待も膨らみます。

子ども達のアイデアと地球への優しさに感動した一コマでした。

ロケット

人形劇の人形

レーシングカー

クレーンゲーム

金魚すくいのポイ(金魚は食品トレーで作ってありました)

射的ゲーム

とっても便利なエコバッグ

お土産いっぱいの1年生

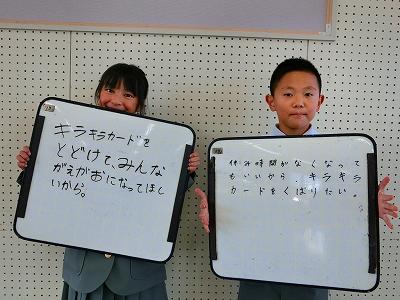

キラキラ郵便局入社式

今月の生活目標は「思いやりの言葉で伝え合おう」です。

11月に入り、各教室で、言われて嬉しい気持ちになる言葉(ふわふわ言葉)について学級会で話し合う姿が見られました。また、児童玄関には、全校から募集したふわふわ言葉カードを張り出すための掲示板も用意されています。

来週からは、ふわふわ言葉をかけてもらった子が、相手に感謝の気持ちをつたえるお手紙を校内にあるポストに投函する取組が始まります。投函された手紙は、キラキラ郵便局の局員さんが、配達してくれます。

そこで、9日(水)の昼休みに、キラキラ郵便局員さんの入社式を行いました。局長は、堀田先生。堀田先生から任命書が一人一人に手渡されました。郵便局員は中学年の4学級からそれぞれ2名ずつが選ばれています。みんな立候補してくれたそうです。郵便局員になると、朝休みはポストのお手紙回収、長休みはMVPのお手紙の選出、昼休みは配達と、休み時間がなくなってしまいます。大変なお仕事ですが、入社の動機を聞いてみると「みんなに笑顔を届けたいから」「休み時間がなくなってもいいから、みんなのためにキラキラカードを届けたいから」と温かい言葉が返ってきました。

大根布小学校にたくさんの温かい気持ちを運んでくれるキラキラ郵便局員さんの笑顔もキラキラしていました。

休み時間の様子

秋の深まりが木々の彩りから感じられる季節です。

暑くも寒くもない心地よい気候のおかげで、学習にも熱が入るねぶっ子たちですが、息抜きも大切。休み時間には思い思いに自分の好きなことをしながら過ごす子ども達が見られます。

天気がいい日は、運動場で体を動かす子ども達がたくさん。担任の先生と鉄棒を楽しんだり、遊具で友達と遊んだり、サッカー遊びをしたりと、広い運動場を生かして、体を思い切り動かして過ごしています。

体育館やプレイルームでも使用割り当ての決まりを守りながら、楽しく体を動かしています。ここでは、ドッチボールをしている姿をよく見かけます。

校舎内では、読書に集中する姿、友達との会話を楽しむ姿など、それぞれの子ども達が自分の好きなことをしてリラックスする時間を楽しむ姿が見られます。

校舎内外で、それぞれの時間を過ごした後、子ども達は気持ちを切り替えて授業に取り組んでいます。

第17回 いしかわっ子駅伝交流大会に参加しました

11月3日文化の日、秋晴れの中、西部緑地公園陸上競技場にて「第17回いしかわっ子駅伝交流大会」が開催されました。県下より男子59チーム、女子56チームがエントリーし、子ども達の思いをたすきにつないで走り抜きました。本校も男女とも参加しました。朝、フィールドで体慣らしをしたあといよいよ本番。スタートラインにたった1区の走者、たすきをつなぐ2区から5区の走者、そして、記録会に参加した走者、どの子も日頃の練習の成果を思う存分発揮することができました。また、6年の出山陽士さんが、3区を激走し、見事区間賞をいただきました。自分たちの実力を出し切れた子ども達の表情は、秋晴れの空のようにさわやかでした。

TEL:076-286-3111