カテゴリ:授業

「栄養学科の学生による高校生への食育授業」

石川県の事業である「栄養学科の学生による高校生への食育授業」を1年生の家庭科の授業で実施しました。食事をバランスアップするポイントとして、「主食・主菜・副菜をそろえるように選ぶことが大切である」ことを教えていただきました。年齢が近い大学生に興味津々の1年生でした。

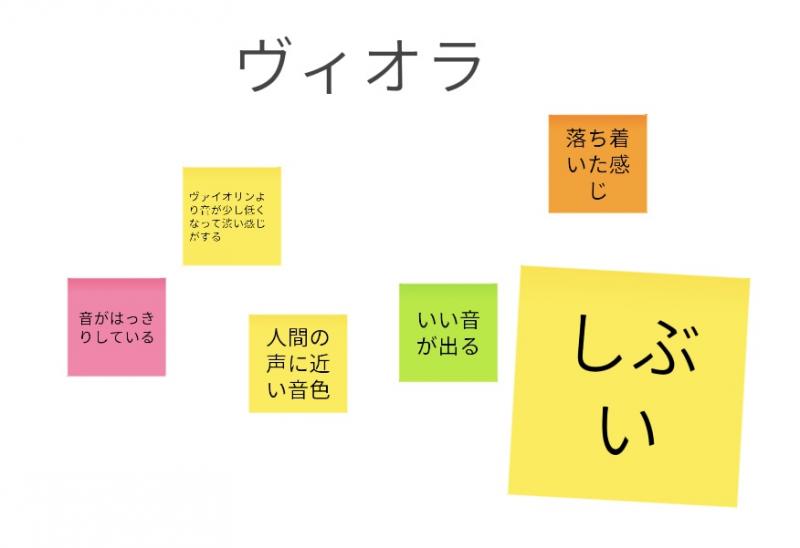

【音楽の授業~ヴァイオリンに挑戦中!~】

音楽の授業では現在、ヴァイオリンに挑戦しています。

授業を始めて約2週間がたちましたが、生徒の皆さんの素晴らしい感性と上達ぶりに感銘を受けています。

最初の弦楽器体験では、ヴァイオリンからコントラバスまでの音色を聞き比べ、Jamboardでまとめました。↓

生まれて初めてヴァイオリンを触った生徒たち。弓をたっぷり使うことを意識しながら、1年生は「きらきら星」を弾いています。表情も真剣そのものです。今日は、Chromebookを使って演奏の様子の動画を撮り、運弓の確認もしました。これからの上達がとても楽しみです!

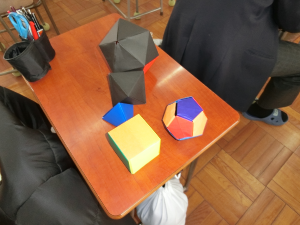

【1年】数学A

今日の数学Aの授業では、「オイラーの多面体定理」が成り立つことを、実際に多面体をつくって確認しました!

栄養学科の学生による高校生への食育授業

7月12日(月)1年生の家庭基礎の時間に、北陸学院大学短期大学部食物栄養学科の学生をお呼びし、「今日からできる食事デザイン」という食育の授業をしていただきました。朝食・昼食・夕食にバランスのよい食事をとる方法や、ランチのお弁当をつくる時の工夫について学習しました。自分にとってバランスのよい食事を3食食べることで、ニキビ・肌荒れを防ぎ、肥満やその他の生活習慣病を防いでいきましょう!

乱れがちな高校生の食生活を改善するためにどのようなことができるのかを考え、グループワークを行い議論しました。写真は14Hでの様子です。

♦生徒の感想♦

・「今日の授業を受けて、自分の食事について考えることができました」

・「朝ごはんの工夫について学びました!」

・「普段食べている食事やお菓子などのカロリーについても教えてくださり、ありがとうございました!今後もカロリー摂取の参考にしていきたいです!」

「社会福祉基礎」点字体験

今日は点字ボランティアサークルで講師をしてらっしゃる古本さんを招いて点字を教えていただきました。点字には凹面と凸面があり、読むほうと書くほうで逆になることや、基本的な50音等を習い、読んだり書いたり(打ったり)しました。実際に点字を打つのは大変細かい作業なのですが、どの生徒も集中して取り組むことができていました。点字の絵本や点字の地図も紹介してもらい、様々な工夫に驚いていました。

生徒たちは、「点字はよく見かけるけど習ったことがなかったので意味が分かってとても楽しかった。もっとやりたかった」

「難しかったけど福祉について新しいことが知れて良かった。家にあるもので点字があるものを帰ったら調べてみたい」などと感想を書いており、とても良い経験になったようです。

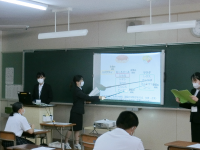

「社会と情報」大学調べ発表

11Hの「社会と情報」の授業で大学調べをしました。

「大学・短大・専門学校の違い」や、「国公立大学と私立大学の違い」などテーマ別にインターネットで調べ、パワーポイントを使ってグループで発表しました。

大学の入試方法や学費など今後の進路選びの参考としてほしいです。

「社会福祉基礎」盲導犬について

今日は小松市から斎藤正夫様を講師にお招きして盲導犬や聴覚障害者についてお話していただきました。実際に盲導犬を利用している斎藤さんならではの視点で、現在の生活の様子や盲導犬の現状について教えてくださいました。

盲導犬は石川県では13頭しかおらず、犬との相性などもありなかなか普及していないそうですが、斎藤さんにとってはなくてはならない精神的な支えであることも教えてもらいました。白山市で盲導犬を活用している方はいないということで、盲導犬を初めてみる生徒も多く、興味津々で話を聞いていました。

最後のアンケートでは「困っている人がいたら助けてあげたいと強く思った」「盲導犬として働いているときは犬に触ったり声をかけないほうがいいとわかってよかった」など、それぞれで大切なことを改めて感じることができていました。

「社会福祉基礎」手話講座②

先週に引き続き白山市聴覚障害者協会から中川さんをお招きして、手話の実技を学びました。先週は簡単な挨拶を学びましたが、今日はそれぞれの名前や鶴来高校などといった固有名詞の他、日常でよく使うフレーズについてたくさん練習することができました。

特に名前では意味のある漢字(山や島など)はその単語に沿った手話があり、音だけを表すときは指文字という50音があることも習いました。

最後の挨拶では「ありがとうございました」を全員が手話で行っていました。聴覚障害者に対する理解を深める大変良いきっかけになったと思います。

「日本史B」フィールドワーク

15日(火)、3年生の日本史B選択者が鶴来の歴史名所を巡る、フィールドワークを行いました。

講師は、白山麓のボランティアガイドをおこなう団体「加賀白山ようござった」の磯部雄三さんと本校教員OBの普照豊さんにお願いをしました。

一閑寺、金劔宮、鶴来別院、火伏不動尊、横町うらら館、白山比咩神社をめぐりました。

生徒たちは、鶴来に様々な歴史名所があることに驚き、雪の中でしたが、興味深く見学をしていました。

2年間の日本史Bの学習も最終盤を迎えていますが、ぜひ地元にも素晴らしい歴史があることを実感する体験になっていれば嬉しいです。

「公民探究」講演会

3年生の公民探究では、地域の課題を探り、解決方法を考える「SDGs for TSURUGI」に取り組んでいます。

14日(月)、鶴来地区の課題を知るための活動として、白山市役所 鶴来支所の中田悟 支所長にご来校頂き、講演会「鶴来地区の課題をデータから知る」を行っていただきました。

生徒たちは、実際に鶴来の課題解決に行政の立場から携わっておられる中田さんのお話から、鶴来の持つ課題をより詳しく知ることができたようでした。

「介護福祉基礎」障害者福祉施設見学

今日は先月の2年生に引き続き、3年生の福祉科目選択者で社会福祉法人佛子園「B's行善寺」へ見学実習に行ってきました。あいにくの天気でトランポリンや足湯の体験はできませんでしたが、花屋さんでの石鹸づくりやスポーツジムをじっくり体験していました。障害者福祉施設の見学というより、一緒に楽しむことができていました。健常者、障害者と分ける必要はなく、できることは一緒にやって、できないところをお互い補い合う、そういった基本的な部分を身をもって実感することができたと思います。

「介護福祉基礎」入浴介助(足浴)

今日は入浴介助についてのお話を聞いた後、実際に足浴に挑戦しました。くすぐったがっている生徒も多かったですが、講師の紺谷さんに実際にしてもらった生徒はくすぐったがることもなく気持ちよかったと言っていました。相手が気持ちよくなるように心を込めて実践する大切さを身をもって学ぶことができたと思います。

「社会福祉基礎」手話講座①

今日は白山市聴覚障害者協会から会長の中川英昭さんにお越しいただき、聴覚障害者についてお話しいただきました。中川さんも聾者なので、手話通訳の方も2名お越しいただき、中川さんのお話を通訳してもらいました。白山市内にも聴覚障害のある方が254名いらっしゃるということで、一人でも多くの人に聴覚障害の現状や手話について興味を持ってほしいとおっしゃっていて、生徒も静寂の中でしっかりと耳を傾けていました。最後のほうに簡単なあいさつについての手話を学びましたが、次回は実際に手話で自己紹介ができるように教えてくださるそうです。

「介護福祉基礎」感染症予防

今日は感染症予防についての単元で、養護教諭の友安先生が特別講師として授業をしてくださいました。感染症の種類や感染経路、感染症予防について一通り説明のあった後、実際に手洗い実験をして生徒たちの普段の手洗いでどこに洗い残しが多いか検証しました。きれいに洗ったつもりでも手の甲などに洗い残しが多く、驚いていた様子でした。最後には望ましい換気の仕方についてクイズ形式で説明があり、生徒も楽しんで授業を受けていました。

「社会福祉基礎」障害者福祉施設見学

今日は以前講師として障害者福祉についてお話に来てくださった速水さんが代表を務めるB’s行善寺へ施設見学に行ってきました。障害者福祉施設だけではなく保育園や高齢者のデイサービスも併設している他、飲食店や入浴施設、花屋さん、スポーツジムなど様々な施設が入っている複合型施設で、障害のある方もない方も同じように働いています。そこで速水さんに課せられた4つのミッションをクリアする中で、生徒たちは様々な人や場所に交わって、それぞれ施設を堪能していました。楽しみながらノーマライゼーションの理念を体感できる素晴らしい施設です。

「介護福祉基礎」認知症サポーター養成講座

今日はあじさいの郷からデイサービスの主任、大竹さんにお越しいただき3年生の介護福祉選択者を対象に認知症サポータ養成講座を行っていただきました。2年次に一度受講している生徒も数人いましたが、大竹さんの軽快な語り口に引き込まれ、認知症の症状について主体的に学ぶことができました。

「社会福祉基礎」認知症サポータ養成講座

今日は特別養護老人ホームあじさいの郷より施設長の供田さんをお招きして、認知症サポーター講座を開催しました。毎年施設のほうにもお邪魔しているのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で難しいため、今回来ていただくだけになります。それでも認知症についての白山市での現状や、望ましい対応の仕方についてわかりやすく教えていただき、生徒の理解も深まりました。受講後は地域包括支援センターの方よりオレンジリングと呼ばれる認知症サポーターの証もいただきました。

「介護福祉基礎」車椅子への移乗介助

今週も紺谷さんをお招きし、先週行った体位変換の復習と、スライディングシートやスライディングボードを用いた車椅子への移乗を学習しました。福祉器具を使用した場合としない場合の身体への負担の違いを身をもって感じることができました。身体の大きな生徒でも、スライディングボードがあれば楽に移動させることができて、皆で驚いていました。

「介護福祉基礎」体位変換

今日も福寿園から介護福祉士会所属の紺谷さんに来ていただき、体位変換について学びました。ボディメカニクスやてこの原理を用いて、介護する側もされる側も極力負担がかからないような寝返りの方法やベッドから椅子への移動を実践しました。1回体験しただけではなかなか覚えることができませんが、繰り返し練習して身に着けていきたいと思います。

「社会福祉基礎」車椅子バスケットボール体験

今日は先週に引き続き、白山市社会福祉協議会から岩崎さんにお越しいただき、車椅子バスケットボールを体験しました。はじめは車椅子の運転に苦戦していましたが、試合を重ねるうちにだいぶ慣れてきた生徒もいて、最後に講師の2人対生徒10人で試合では、2-6で完敗したものの、1ゴール入れることが出来て大変喜んでいました。今回の障害者スポーツを通して、ノーマライゼーションの理念が実感できたようです。

「社会福祉基礎」車椅子生活について

今日は白山市社会福祉協議会の岩崎さんをお招きして、車椅子生活についてお話していただきました。

岩崎さん自身が車椅子で生活している体験を通して、特別変わったことではなくみんなの日常と同じで、足りないことやできないこともあるけど、それはみんな一人一人が得意なものや苦手なものがあるのと同じだということを教えていただきました。

講話後の生徒の感想では「今まで知らなかったことが知れて良かった」「話を聞く前と後で印象が全く変わった」など、一人ひとりが何かしら新しい発見があったようです。

来週は実際に車椅子バスケットボールを体験します。

「介護福祉基礎」シーツ交換・移乗介助

今日は2学期からだいたい毎週水曜日の午後に、介護技術の実技指導に来ていただいている紺谷さんから、シーツ交換と移乗介助について教えていただきました。普段なれない作業に戸惑う姿も見受けられましたが、概ね言われたとおりに取り組むことが出来ました。特にボディメカニクスを利用した移乗介助に慣れない様子で、何回も教えてもらっている生徒もいました。

「子どもの発達と保育」赤ちゃん来校

2年生の「子ども発達と保育」の授業で、本校在籍の野﨑先生(育児休暇中)と二人のお子さんに来校していただき、広い和室で実習をしました。普段の授業では経験できない子どもとの触れ合いの機会に、生徒6名は大興奮。紙コップを積み上げて遊んだり、絵本「おおきなかぶ」の読み聞かせをしたり、抱っこさせていただいたりしました。時には和室を抜け出すあおちゃんを追いかけ、学校中を歩き回りました。来月も遊びに来ていただく予定です。

教育実習生の研究授業

今月は3人の卒業生が教育実習生として生徒たちと一緒に頑張っていますが、今週から彼らの研究授業が始まりました。3人とも緊張した面持ちで、懸命に取り組んでいます。生徒だった当時も勉強や部活に精一杯励んでいた3人ですが、さらに成長した姿をみることができました。若さ溢れるフレッシュな授業はこちらまで清々しい気持ちになります。

「社会福祉基礎」福祉の伝道師

今日は2年生の社会福祉基礎の時間に、石川県厚生政策課で実施している福祉の伝道師という授業を利用して、社会福祉法人佛子園から速水さんにお越しいただき、障害者福祉についてお話してもらいました。生徒たちは障害のある人もない人も小さい子供もお年寄りも一緒になって活動している現場を知り、ノーマライゼーションの理念を具現化している様子に感心していました。

「介護福祉基礎」移動介助

先週に引き続き、今週も紺谷さんに来ていただき、介護老人福祉施設の概要や杖歩行について学習しました。杖歩行は一度簡単に体験したことはありますが、階段の昇降や3点歩行、2点歩行の違いについて、より具体的に学ぶことができました。介助する側、される側それぞれの気持ちも理解することができたようで良かったです。

「介護福祉基礎」車いすの使い方

介護福祉基礎の授業ではようやく先週から介護福祉士の紺谷さんをお招きすることができ、介護技術の講義と演習を行っています。例年1学期から来ていただいているのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で先週が第1回となりました。2回目となる今日は車いすの扱い方を学びました。初めて乗る生徒もいてみんな興味津々。安心安全についてや、本来はできるだけ使わないという現場ならではのお話も聞かせていただきました。

「介護福祉基礎」車いすの扱い方

今日は金城大学の丸尾朝之先生にお越しいただき、車いすの扱い方を学びました。先生は数年前、本校のスポーツ科学コースで足に関する治験を行っていたこともあり、大変親しみやすくて話も面白く、生徒も熱心に話に聴き入っていました。実際に車椅子を使って様々な動作も見せていただき、皆興味津々でした。

「社会福祉基礎」社会保障入門

今日も一昨日に引き続き金城大学から岡野 大輔先生をお招きして、社会保障についてわかりやすく解説していただきました。社会保障の制度は大変難しいところもありますが、穴埋め形式のスライドを用いながら、生徒に大切なキーワードを記入させて、とても分かりやすく教えていただきました。

「社会福祉基礎」保育者の仕事とは

今日は金城大学社会福祉学部子ども福祉学科から、岡部智子先生をお招きして、保育者の仕事についてお話してもらいました。保育者がただ子どもと遊ぶだけではなく、保護者支援や、子どもたちの見本となるような立ち振る舞いなど、保育者に課せられている多くの使命を学ぶことができました。途中で「せんせい」という絵本も読んでもらい、子どもにとっての先生のあり方を深く考えさせられました。

「介護福祉基礎」介護予防について

今日は金城大学社会福祉学部から伊藤友香先生にお越しいただき、介護予防について学びました。後半のロコモティブシンドロームについては、生徒自身も同じチェック項目を実践していました。現在、介護予防ということで様々な取り組みがあることを知り、有意義な時間を過ごすことができたと思います。

全国商業高等学校協会4冠表彰!

「介護福祉基礎」施設実習④

「フードデザイン」和菓子講習会

「介護福祉基礎」介護実習②

「社会福祉基礎」手話講座②

「社会福祉基礎」高齢者福祉施設見学実習

「介護福祉基礎」介護実習①

「幼児教育音楽」保育所実習

「介護福祉基礎」足浴介助

「社会福祉基礎」手話講座①

「幼児教育音楽」児童館実習④

「介護福祉基礎」施設実習③

「社会福祉基礎」福祉の伝道師~高齢者編~

「社会福祉基礎」「介護福祉基礎」障害者福祉施設見学

「社会福祉基礎」車椅子バスケ体験

「介護福祉基礎」食事介助

「社会福祉基礎」車椅子生活について

「介護福祉基礎」施設実習②

「介護福祉基礎」シーツ交換&移乗介助

あじさいの郷ボランティア

「介護福祉基礎」移動介助

大学生による食育授業

高校生と年齢が近いこともあり、親しみを感じながら授業を受けている様子が見られました。特に簡単な弁当作り方の動画にはくぎ付けで、「明日これ作ってみよう・・・」とつぶやく生徒もいました。

「介護福祉基礎」食事介助

「介護福祉基礎」作業療法と認知症

「介護福祉基礎」車椅子の使い方

「社会福祉基礎」子ども家庭福祉

「子どもの発達と保育」児童館実習

教育実習生の研究授業

←体育の授業

←体育の授業

←保健の授業

←保健の授業 「介護福祉基礎」施設実習①

「幼児教育音楽」児童館実習①

「社会福祉基礎」盲導犬について

ALTの授業

「子どもの発達と保育」児童館実習

「コミュニケーション英語Ⅱ」2分間スピーチと問題演習

「家庭基礎」調理実習~ピザ作り~

「社会福祉基礎」点字体験講座

今日は社会福祉基礎の時間に点字サークル「てんとうむし」から点訳ボランティアの古本さんのお越しいただき、点字体験講座を受講しました。はじめに視覚障害者全般についてのお話を聞いた後、実際に点字の読み方や書き方について学習しました。点字独特の決まりや似ている文字の配置に苦戦していましたが、生徒は真剣に点字による自己紹介文の作成に取り組んでいました。

「社会福祉基礎」ライフサイクルゲーム

「幼児教育音楽」保育園実習

「介護福祉基礎」介護実習2日目

「介護福祉基礎」介護実習1日目

「介護福祉基礎」介護技術総復習

「社会福祉基礎」手話講座②

「幼児教育音楽」児童館実習④

「社会福祉基礎」介護老人福祉施設見学

「介護福祉基礎」自助具制作

「社会福祉基礎」手話講座①

「介護福祉基礎」認知症の人とのコミュニケーション

「介護福祉基礎」入浴介助

「介護福祉基礎」着脱介助

「介護福祉基礎」ハンドケア実習

「介護福祉基礎」食事介助と口腔ケア

「介護福祉基礎」トイレ誘導

「社会福祉基礎」社会福祉施設職場見学会

車椅子バスケット体験

児童館実習3回目

「社会福祉基礎」福祉の伝道師~障害編~

「介護福祉基礎」体位交換、シーツ交換

鶴来南児童館夏祭りボランティア

あじさいの郷夏祭りボランティア

「社会福祉基礎」家族問題を考える

「幼児教育音楽」児童館実習2回目

「社会福祉基礎」児童館見学実習

「介護福祉基礎」援助とは

「介護福祉基礎」移乗介助

「介護福祉基礎」福祉の仕事のやりがい

「社会福祉基礎」福祉の基本

「介護福祉基礎」車椅子について

「介護福祉基礎」施設実習1回目

「社会福祉基礎」保育の世界