校長室より「おこらいえ」

いろんな百周年

地震から 718 日目

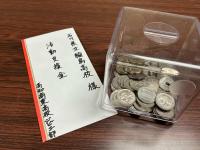

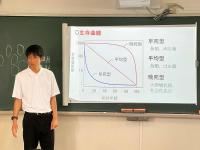

全商簿記北信越大会に

本校より平野唯人さんが

出場することとなりました

団体枠のほかに

個人で出場できる枠があるのですが

県大会を見事勝ち抜いて

出場権を勝ち取りました

土曜日に長野県で行われます

校長室で

激励金をお渡ししました

健闘を祈ります

さて今年は実にたくさんのものが

100歳を迎えています

【日本相撲協会】

1923年の関東大震災で

両国にあった初代国技館が

甚大な被害を受けました

相撲は復興の象徴のひとつとなり

国民の心の拠り所として発展しました

被災した経験と再建の努力は

2年後の日本相撲協会誕生へと受け継がれ

復興へのエネルギーの象徴となりました

【NHK】

関東大震災は

「ラジオ放送の誕生」を決定づける

重要な出来事でもありました

通信網が寸断され

「情報が届かない」ことの

甚大な被害を目の当たりにした逓信省が

災害時の迅速な情報伝達手段として

放送の必要性を痛感し

ラジオ放送を始めました

命を救うメディア『ラジオ』は

のちのNHKとなるのです

【雪印メグミルク】

関東大震災により

多くの国民は貧しい食生活を

送らざるを得ない状況となりました

国として

「栄養価の高い乳製品を拡めよう」

という方向に舵を切り

乳製品の輸入を始めたのです

それは国内酪農家への大打撃となりました

「自分たちが牛から絞った牛乳を

自分たちで加工して販売しよう」

という目的で集まった酪農家たちにより

雪印乳業の前身である

北海道製酪販売組合が誕生したのです

【ブルボン】

関東大震災が発生した当時

お菓子工場は関東近郊にしかなく

震災で地方への供給がストップし

子供たちがおやつを食べることが

できなくなってしまいました

とある新潟県にある和菓子屋が

「地方にも菓子の量産工場が必要だ」

と設立した「北日本製菓」が

ブルボンの前身です

当初は栄養価があり保存が利くビスケット

つまり保存食の製造から始め

やがて全国展開していくのです

【トヨタ】

関東大震災の際

鉄道が壊滅的な被害を受け

輸送手段として自動車が大活躍しました

大地震による火災から

多くの人命を救出したのも自動車であり

震災の後始末から復興事業まで

トラックが全面的に使われました

贅沢品と見られていた自動車は

実用品として

その公共性・利便性が

広く理解されるようになり

自動車の輸入が激増しました

そんな時代背景の中創業した

のちに自動車部となる自動車製作部門を持つ

豊田自動織機製作所は

来年百周年を迎えます

(トヨタ自動車は自動車部の設立をもって

創立としていますので百周年はまだ先です)

【山手線】

甚大な被害を受けた鉄道整備も始まりました

その混乱と焼失を機に

現在の「環状」山手線の原型が整備されました

都市交通網の近代化が一気に進みました

今年百周年が集中しているのは

偶然ではなく

関東大震災から立ち上がる

力強い人々の証なのです

日本人はこうやって

災害のたびに何度も何度も立ち上がり

そのたびに素晴らしいものを

築きあげてきたのですね

関東大震災からちょうど100年が過ぎた

最初の元日に起こった能登半島地震

我々だって負けてられません

今日朝市のまちづくりに関する

打ち合わせを持ちました

朝市も立ち上がりますよ

今までの良さを残しつつ

新しい朝市を目指します

こども家庭庁実施事業である

「こども・若者分科会」が

わじまティーンラボさんを会場に

開催されることとなりました

またあの日が来ます

地震から 717 日目

お店にお正月用品が並び始めると

たとえ大人の私でも

2年が過ぎ去ろうとしている今でも

なんだか心がザワザワしてきます

スクールカウンセラーの板本 淳子 先生から

生徒のみなさんにメッセージです

「大 き な 出 来 事 ・ つ ら い 出 来 事 か ら 、 、 1 ヶ 月 、 1 年 な ど の 節 目 に 、 こ こ ろ や 体 が い つ も と 違 っ た 状

態 に な る こ と を 節 目 反 応 と い い ま す 。つ ら い 反 応 で す が 、 た く さ ん の 人 に 起 こ る 、 普 通 の 反 応 で す 。

多 く の 場 合 は 、 し ば ら く す る と の 心 と 体 の 状 態 に 戻 る 事 が で き ま す 。

か ら だ :な ん だ か 気 持 ち 悪 い ・ 頭 が 痛 い ・ お 腹 が 痛 い ・ く ら く ら す る ・ 息 が し に く い ・ト イ レ に 何 度 も 行 き た く な る な ど 。

気 持 ち : 何 も し た く な い ・ 食 欲 が な い ・ 眠 れ な い ・ イ ラ イ ラ す る ・ す ぐ 怒 っ て し ま う ・何 と な く 不 安 ・ い な く な り た い ・ 悲 し く な る な ど 。

行 動 : 物 を 叩 い た り 投 げ た り す る ・ ソ ワ ソ ワ す る ・ い つ も で き る 事 が で き な い な ど 。

そ の 他 :何 も し て い な い の に 涙 が で て く る ・ 車 が 通 っ た り し て 揺 れ る と 怖 い な ど 。

こ の 他 に も 、 い つ も の 自 分 と 違 う と 思 っ た ら 、 そ の こ と を 大 人 に 話 し て み て く だ さ い 。 お か し な

こ と で も 、 恥 ず か し い こ と で も あ り ま せ ん 。

心 が け て ほ し い こ と

・ い つ も 通 り の 生 活 リ ズ ム で 過 ご し ま し ょ う ( 食 事 ・ 遊 び ・ 学 習 ・ 睡 眠 )

・ 楽 し い と 思 え る こ と を し ま し ょ う

・ 大 人 と 一 緒 に 過 ご す 時 間 を 持 ち ま し ょ う

・ 気 持 ち を 話 せ る 人 は 、 大 人 に 聞 い て も ら い ま し ょ う

・ 無 理 を せ ず 、 つ ら い 時 は 「 つ ら い 」 と 言 っ て い い で す

・ 安 心 で き る 大 人 と 一 緒 に 過 ご し ま し ょ う

節 目 と は 関 係 な く 、 今 も 反 応 が あ る 人 、 こ れ か ら ず っ と 後 に な っ て 反 応 が 出 る 人 、 ま た 反 応 が 長

く 続 く 人 な ど 、 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 反 応 は 違 い ま す 。

気 に な る 事 が あ れ ば 、 気 楽 に 、 相 談 室 に 来 て く だ さ い 。

受 験 を 控 え て い る 人 も い ま す ね 。 頑 張 っ て く だ さ い !」

今輪島市では

子どもたちが

犯罪に巻き込まれるリスクが高まっています

元々のんびりした田舎で

犯罪とは程遠い平和な場所なので

そこで育った『おぼこい』子たちは

すぐに他人の言うことを信じてしまうので

犯罪に巻き込まれたり

さらには知らず知らずのうちに

加害者になってしまう危険性もあります

『おぼこい』とはこちらの方言で

純粋で穢れを知らないと言う意味です

石川県警の

中西 裕也 様

清谷 柚子 さまが来てくださり

『防犯教室』をしてくださいました

『闇バイト』ならぬ『闇犯罪』

『SNS』に関する問題

困ったことがあれば

迷わずに相談しましょう

奉納の舞

地震から 716 日目

福岡で教室をされている

『ユカリクラシックバレエ』代表

光永 ゆかり さま

同じく福岡で活動されている

『なないろハーモニー』の

指揮者 稲永 恵子 さま

ピアニスト 黒瀬 明子 さま

コーラス 國友 むつみ さま

そして運転手兼陰のラスボス

太田 俊隆 様

が学校にお見えになりました

『なないろ』といえば

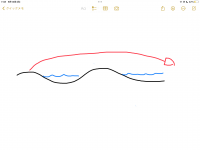

今朝美しい二重の虹が出ていましたね

ほんの一瞬でしたが

北陸の冬の始まりの朝は

しょっちゅう虹が見えます

二重の虹は

ダブルレインボーと呼ばれる

非常に珍しい現象で

見られる確率は約1%ほどと言われています

『主虹』とよばれる内側の虹は

色の並びが通常の虹と一緒

外側から 赤→橙→黄→緑→青→藍→紫

ところが『副庭』外側の虹は色の並びが逆で

外側から 紫→藍→青→緑→黄→橙→赤

二重の虹の間を見ると

ほんのり薄暗くなっています

これを見ると幸せになれるそう!

これはアレキサンダーの暗帯と呼ばれています

さてご一行さまは

先日先々日と珠州などを訪れ

本日重蔵神社へ向かわれる途中

お立ち寄りくださいました

重蔵神社では歌と舞を奉納なさいました

『ユカリ』さん『なないろ』さんとは

弓削田健介さんによる

合唱曲『フェニックス』が御縁です

合唱曲で全国を繋いだ動画で

歌ってそして踊ってくださっています

重蔵神社の禰宜さまより

能登復興祈願のステッカーをいただきました

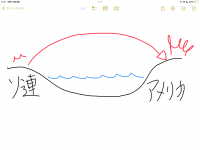

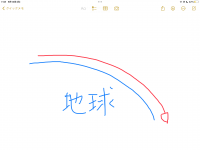

なるほど

能登半島は龍の形をしているんですね

そして重蔵さんは

その龍眼に位置します

仮設校舎での授業が始まって1週間

さまざまな課題満載の中

教員も生徒も試行錯誤しながら

それでも一歩ずつ前へ進んでいます

調理実習もはじまりました

思えば水道の通っていない旧校舎では

水汲みからしていましたね

その時に比べると

ほんと恵まれた環境です

以下家庭科の 山上 佳織 先生からの報告です

「お皿は地震でたくさん割れてしまったので

カレー皿やお椀も使い工夫して

ローストチキン

コンソメジュリエンヌ

苺サンタクロースケーキ

を作りました

生徒たちは

「先生〜ありがとう〜美味しかったよ〜」

「うめ〜また食べたい〜」

と目をキラキラ輝かせて

調理室を去っていきました

高校での家庭科の単位数は少ないですが

記憶に残る授業になっていたらいいな

と思う今日この頃でした」

水汲み体験も含めて

きっといい思い出になって

生徒たちの心の中に

輝き続けると思いますよ

それにしても

コンソメジュリエンヌって

名前からしてオシャレやな

人生で一度も食べたことないわ

山上先生は

文部科学省より

今年度の優秀教員に選ばれました

被災地での

先進的な遠隔授業の実践も含め

その高い授業力が評価されてのものです

おめでとうございます

明日 17日 夕方

HAB 北陸朝日放送 にて

本校の卒業生のその後を追った

ドキュメンタリーが放送されます

18:15 からの番組の中

18:25 過ぎから5~7分間の放映です

ぜひご覧ください

蔦重逝く

地震から 715 日目

江戸のメディア王「蔦屋重三郎」を描いた

NHK大河ドラマ「べらぼう」が

最終回を迎えました

小芝風花さん演ずる花魁『瀬川』との別れ以来

実は私はなかなか見れなかったのですが

久々に最終回を見ることができました

わずか10ヶ月で140点以上もの作品を残し

忽然と姿を消した謎の絵師『東洲斎写楽』

番組では絵師集団として描かれていました

バンクシーみたいですね

そうだとすると

前期と後期で作風がガラリと変わることも

短期間で多くの絵を残したことも

説明がつきますね

なるほど

川に落ちて消息不明となった『唐丸(からまる)』

彼が実は『写楽』で

いつか蔦重が窮地に落ちいたった時に

助けに来るんだとばかり予想していたのですが

彼はのちの喜多川歌麿でした

東洲斎写楽の正体には諸説あり

現在最も有力とされているのは

阿波徳島藩お抱えの能役者

『斎藤十郎兵衛』説です

役者の内面をえぐるような大胆な筆致と

極端なデフォルメは

当時の役者からは不評だったようですが

そんな日本人離れした感性の持ち主は

オランダ人絵師『シャーロック』であった

というのが私の一押しの説です

これから新しい発見があったら

明らかになっていくのでしょう

これが『歴史』の醍醐味です

さあその江戸時代

なんだか色々興味が湧いてきたので

いろいろ調べてみました

まずは蔦重の本のお値段は?

新刊本は300文

今の値段にして4,950円

結構しますね

でも写真集と思えばそんなもんか

浮世絵は1枚32文

今の値段で528円

これもそんなもんですかね

江戸の宿泊代は

1泊2食で48文(4,092円)

やすっ!!

中国人が大量に押し寄せていた

少し前の日本での

1杯40,000円の海鮮丼

(築地で実際に見た!)

に比べれば驚きの安さですね

「中国人は所構わず

でっかい声で騒ぎまくる

でもそれは文化の違いである

常に他民族による

侵略の危機に晒されていた中国では

他の人に聞こえないように

ヒソヒソ話すると

クーデターを企てていると思われるから

「私たちは何も隠し事はありませんよ」

アピールのため

わざと他人に聞こえるように

大声で話すのです

中国人にしてみたら

他人に迷惑かけまいと小声で話す日本人こそ

不気味な存在に見えるのです」

ということは以前このブログにも書きましたが

最近では

大声で話す人に「シーッ!」と

互いに注意しあう中国人同士の姿を

見かけるようになりました

きっと「日本の文化ってこんなんですよ」

って紹介するガイドブックやガイドさんが

増えてきてるんだろうなって感じています

他国の文化を理解しあって

尊重し合うってとっても素敵なことですね

『世界平和』

防災講座

地震から 714 日目

仮設校舎に受験生が集って頑張っています

金沢大学で

「探究・STEAM フェスタ」が開催され

本校から3名の1年生が参加しました

金沢大学では

教科横断型の探究学習を通した

高大接続・高大連携の取り組みを

推進されています

今回は「高校生の探究心に火を灯す」

特別企画です

大学生とのリアル探究トークを通して

新たな学びを得て

将来に向けてのきっかけとなりました

私ごとですが

先日受験した防災士試験

合格することができました

晴れて防災士として初めて

防災講習に参加しました

輪島市避難所運営研修会です

ピースボート災害支援センターさんが

主催してくださいました

ピースボート災害支援センターさんは

国内外の災害支援と

防災・減災を専門にする公益法人です

まずはコーディネーターの

辛嶋 友香里 さまから

様々な知見をいただきました

まずは避難所の運営主体は

避難者自身であること

その意識を持つことの大切さ

避難所で繰り返し起こっている

3つの課題があります

① 「場」の課題

衛生環境 安全管理 情報共有など

② 「人」の課題

安否確認 要配慮者 生活再建など

③ 「運営体制」の課題

環境整備 運営者も被災者 など

これらの課題を解決するには

避難者一人ひとりが

自主的に考え行動することが大切です

次に簡易ベッドの大切さ

単に寝心地の良さかと

これまで認識していたのですが

睡眠時の頭の高さを

床から35センチ離すことに

大きな意味があるそうです

それだけ違うだけで

温度が10℃も違ったり

床から舞い上がる埃やウィルスが

激減することがその理由です

今回の能登半島地震では

186ヶ所の避難所が開設されました

これは全国的にみても

例のない多さなんだそうです

今回は

避難所で実際に暮らした方

あるいは避難所運営に携わった方

そんな方が集まって

避難所で実際にあったあるあるを

語り合うことから始めました

6つのグループに分かれて

テーマに沿って

「次はこうしたい」

経験を踏まえたアイデアを出し合いました

【洗濯】

◯ 発電機の設置

◯ 男女別の物干し場

ただしその際娘を持つシングルファーザーなど

解決すべき課題は多い

【食事】

◯ 好き嫌いがある人は自分で備えるべき

【情報】

◯ 掲示板を充実させる

◯ 電波状況を改善する

◯ 情報弱者への配慮

【入浴】

◯ 入浴情報の周知

◯ 入浴用の送迎車両

◯ 要介護者用風呂

◯ 介護シャワー用車両

【寝床】

◯ テントを張ってのプライベート確保

◯ 枕とシーツの支援

今回得た知見として

しっかりと将来へ伝えていく

責任を感じました

またピースボートさんは

平常時のひとり親家庭支援と

災害時の迅速な職の支援を両立する

フェーズフリー型キッチンカー

「FOOBOUR(フーバー)」の運用を

10月から輪島市でも始めたそうです

これは

平時には

食品・日用品を24時間取り出し可能な

無人車両として

地域のひとり親世帯の支援をします

そして災害時には

キッチンカーとして

温かい食料を提供できるものです

輪島市では発災前は

1800人に3食分の備蓄しかなかったものを

今回の地震を受けて

13000人に対して3食2日分に

増やすそうです

ふるさとプレコン最優秀賞!

地震から 713 日目

「ふるさとプレゼンコンテスト」に

参加してきました

場所は KANDA SQUARE

開始までしばらく時間がありましたので

じっとすることと

長い話がことのほか苦手な私は

例によって

会場付近をうろちょろするのでした

上野東照宮へ行ってみました

家康危篤の床に呼ばれた

藤堂高虎と天海僧正

「末永く魂鎮まるところに祀ってほしい」

との遺言に則って建てられたのが

ここ上野東照宮です

元々は藤堂高虎邸敷地だそうです

こちらは国指定重要文化財の『唐門』

日光東照宮『眠り猫』で有名な

左甚五郎(ひだりじんごろう)作による

昇り龍・降り龍の彫刻が左右にあります

偉大な人ほど頭を垂れるということから

頭が下を向いている方が

昇り龍なんだそうです

諫鼓鳥(かんこどり)の透かし彫りも見れます

これは中国の皇帝が門の前に太鼓を置き

政治に誤りがある時は人民にそれを打たせ

訴えを聞こうとしたけど

善政のため打たれることが無く

太鼓の台座は苔生し

鶏が住みつくほどであったと言う話が

基となっています

まさに家康が築いた300年に及ぶ

戦のない

泰平の世の中を象徴しています

「閑古鳥が鳴く」

の由来になったとも言われています

大きな銀杏の木があちこちに

銀杏の木は燃えにくいので

防火のために植えられたのだそうです

防災意識高いですね

国立西洋博物館では

オルセー美術館所蔵

「印象派」特別展が開催されていました

オルセー美術館は

パリ万博の際に建てられた

会場への終着駅だったんだそうです

大阪でいうと「夢洲」駅

みたいなもんですね

印象派とは

19世紀後半にフランスで生まれた芸術運動です

カメラの発明がその契機となっています

画家たちにとって死活問題だったでしょう

「カメラによって職業が奪われる」

ちょうど現代の我々が

「AIによって職業が奪われる」

と危惧しているのと似ています

AI時代を生き抜くヒントが

『印象派』の絵画にあります

こちらはドガによる『家族の肖像』

当時身を寄せていた叔父一家です

叔父の事業の失敗により家族は不仲

一堂に会することなどなかった家族

ひとりずつ個別にデッサンを重ね

一枚の絵に仕上げ

当時の家族の間に流れる不安を

見事に描き出しています

これなどは

当時のカメラにはできない

それこそヒトでないとできない

まさに芸術です

『印象派』の名称は

モネの《印象、日の出》がきっかけで

当時のカメラでは表現しきれない

光と色彩を重視したものです

これまでの絵画が担ってきた

「現実を写す」役割は

これからはカメラがやってくれる

明るい色彩や大胆な構図を取り入れ

「光と瞬間的な印象を捉える」

ことを目指した芸術活動が

近代美術の幕開けを告げたのです

『印象派』には日本の芸術も

大きな影響を与えています

こちらは『マネ』による

『エミール・ゾラ』

懇意にしていた美術評論家を描いたものです

背景には浮世絵が見えます

他国の文化を積極的に取り入れ

新しいものを生み出しているのも

『印象派』の特徴です

来年

本校からパリ研修に出かけます

ぜひオルセー美術館も

見てきて欲しいと思います

オルセー美術館は

古典芸術を集めたルーブル美術館と

現代アートの殿堂ポンピドゥー・センターを

繋ぐものといわれています

プレゼン大会はというと

全国から予選を勝ち抜いた

小学生から3組

中高校生から4組

大学生から3組の

ノミネートがありました

本校教諭 寺田 知絵 先生が

開会挨拶を務めました

電気が復旧するのに4ヶ月

水道が復旧するまで8ヶ月

かかったんですと

そのつらかった生活の話をすると

言葉につまり

会場の皆さんも目頭を押さえていました

いつも笑顔の寺田先生

こんなに辛い毎日を乗り越えていたんです

本校から

2年生の

平 愛結奈 さん

大岩 楓 さんが

「輪島が生きる」と題して発表しました

千枚田そして輪島塗に

輪島の復興をかけるみなさんのことを

紹介しました

多くの方々の感動を呼び

最優秀賞をいただくことができました

出張のたびに

これまで遠くからご支援くださった方を

順番に尋ね

直接ご挨拶を申し上げています

昨日は

発災後真っ先にご連絡くださり

地震避けのステッカーを

送ってくださった

東京で小学校にお勤めの

毛利 泉 先生を尋ねました

いただいたステッカーは

先生が師事されている

寄席文字書家「橘右之吉(たちばなうのきち)師匠」

によるもので

輪島高校避難所のあちこちに

貼らせていただいていました

なんだか遠い昔のことのようです

まだご挨拶できていないみなさん

申し訳ございません

いつの日か行きたいと思っております

プレゼンの極意

地震から 712 日目

昨日

アナウンサーの 原田 幸子 さまをお招きして

話し方講座の3回目〜発展編〜を実施しました

これまでのおさらいをプリントにして

配っていただきました

原田師匠は

昨年『紅白歌合戦』の輪島高校中継で

進行役を務めたNHK金沢放送局の高畠菜那アナ

私から見たら

有吉弘行さん

橋本環奈さん

伊藤沙莉さんと並ぶ名司会者

彼女の師匠に当たる方ですので

それはそれは相当なものです

師匠直伝のおさらいプリント

ぜひ紹介させていただきたいと

お願いしたところ

惜しみもなくご了承くださいましたので

ここにご紹介させていただきます

* * *

そもそも『プレゼン」とは何でしょう?

『プレゼン』の語源は『プレゼント』

心を込めた、相手への「贈り物」です

「伝えたいこと」つまり「想い」を贈るのです

ではどうやったら伝わるのでしょう?

それは『声の道」を意識することです

大きな声で

ゆっくりと

聴衆に目を配りながら

「伝えたい」と思いながら話すのです

「伝わるプレゼン」には

いくつかのポイントがあります

① 導入の大切さ

声と内容を意識して「第一声で心を掴む」

ことが大切です

② 着地点を意識することの大切さ

「終わりよければすべてよし」

③ 構成の適切さ

「山はどこか」

最も言いたかったことに

時間が割かれていますか

④ 身近なエピソード

「誰でも言えることではない

“あなたらしさ”」

⑤ 思いをのせる話し方

「声に表情をのせる」

⑥「間」が大切

伝えたいワードの前に

大切な話の後に

⑦ 緩急を使う

初めて出てくる言葉

核となる言葉

強調したい部分は

ゆっくりと

「自分が聞きたいプレゼンを目指しましょう!」

自分のプレゼンを撮影し

原稿を見ずに客観的に聴いて見てみましょう

その声から

表情から

姿勢から

「伝えたい気持ち」は伝わりますか?

常に

「初めて聞く人にわかってもらう」

ことを意識しましょう

プレゼンを魅力的にするには

「取材の仕方」も大切です

事前に準備していった質問に

囚われすぎないこと

相手と「会話する」

話を “広げる” “深める”

相手に “興味を持つ”

予定調和でない流れから

思いがけない話を

聞くことができます

* * *

さすがプロのアナウンサー

一つひとつが

なるほどな!

というポイントばかりです

文部科学省へ出かけ

自分たちの活動を報告してくるとともに

被災地の探究活動に対し

格段のご配慮を賜りますよう

お願いをして来ました

夕べ1時近くまでかかって

ホテルのロビーで準備した甲斐あって

素晴らしい発表ができました

生徒の感想です

宮腰花歩(1年生)

【一日目】OECDのお話を聞いて

日本の教育、国際関係、災害が起こった際などの様々な観点からの議論を聞いていてとても興味深かったです。例えば日本の教育について群馬県教育委員会の今井さんが話されていた非認知能力の育成についてですが、ただ単に勉強ができるというだけなく、主体性、創造力、コミュニケーション能力などの国際化していく社会において不可欠となっていると思っています。そのような中で私自身も学校という少し閉鎖的な空間だけではなく、今回行った東京や今度行くフランスなどの様々な地域や人との交流を通じて経験をたくさん積んでいきたい、と思いました。また、輪島のような過疎化が進んでいる地域でどうしたら都会との格差を埋めることができるかなどの課題も知ることができました。

【二日目】文科省へ行って

今日のスライド発表で自分の改善点が浮き彫りになったな、と思いました。もっと自分のスライドの原稿を突き詰めていけばよかったな、と少々後悔していることもありますが、これをバネにして今後の探究におけるスライド発表などに活かしていきたいと思います。

この2日間を通して、おそらくなかなかできない体験をさせていただいて、自分の中でとてもいい経験になったと思いますし、今の自分に足りないものを知ることができたと思います。ここで学んだことなどを、今度はフランスに行ったときに活かせることができればな、と思いました。

出る杭はつながる!

地震から 711 日目

今日のキーワードは『つながる』

被災地の子どもたちの想いを綴って

作曲家 弓削田 健介 さんがつくってくださった

合唱曲『フェニックス』

今も多くの絆を繋いでくださっています

佐賀での全日本音楽研究大会でお会いした

北海道の奥尻中学校の塩原祐馬先生より

仮校舎完成お祝いのメールをいただきました

「フェニックス」の音楽の力を

今度授業でお話されるそうです

素敵な授業になりますように

全国の教育現場を合唱でつなぐ

『フェニックス』つながるプロジェクト

に参加された

福岡市で『ユカリクラシックバレエ』

を主催されている

光永 ゆかり さまから

お手紙をいただきました

14日から16日に能登半島にお越しになり

仮設住宅でバレエを披露してくださいます

さて今日は

日本OECD共同研究

『2040年の日本の教育を

ホンキで考えるシンポジウム』

に参加するために東京に来ました

ポルトガルより

パウロ教育局課長が来日されたので

お逢いしてきました

生徒たちも

今春のポルトガル研修について発表しました

国際比較で見た

日本の教育の課題と可能性について

課題先進国の日本

そしてその課題が

さらに浮き彫りになった被災地で

未来の教育の先取り実装に

試行錯誤したがら取り組んでいる

現場の実例を紹介してきました

東京駅から会場まで歩いて移動しました

完全におのぼりさん気分です

東京駅何年ぶりでしょう

江戸時代に徳川家康に仕えた

オランダ人通訳「ヤン・ヨーステン」

彼が住まいをした場所は

彼の日本名「耶楊子(やようす)」がなまって

「八重洲(やえす)」となりました

東京駅八重洲口の反対側の丸の内口が

皇居へ向かう出口です

桜田門をくぐります

大老井伊直弼が殺害されたところですね

こちらは百人番所

江戸城の警備をするところで

各藩が担当していたそうです

現在でいうと

皇居の警備に各県警が当たっている

って感じですね

松の廊下跡です

松と千鳥が描かれた襖の長い量敗きの廊下で

赤穂演士討ち入りにつながったことで知られる

浅野内匠頭の吉良上野介への事件があった場所です

「殿中でござる!」

石室です

火災などがあった時

大奥の調度などを避難させた場所です

防災意識高いですね

そんなこんなでたどり着いた会場

今日のセッションでは

人口減少・自然災害・国際化経済・デジタル社会

という4つの切り口から

「2040年の日本にホンキで備える」

そのための具体的な一歩を考えます

パネルディスカッションに参加して

こんな感じでしゃべくりました

【セッション1】

問い:2040年よりも前に

もしも南海トラフがおきたら

なにができますか?

「昨年元日の地震で家も車も何もかも失って

それ以来退屈しない毎日を過ごしております

本来退職となる年でしたが

留年してもう一年校長を務めております

昨年1月の残業時間は300時間を超えるという

教員のWell-beingという今日のアジェンダとは

程遠い生活を送ってきましたが

その代わり通常では経験できない

多くの幸せにも出会うことができました

学校が避難所と教育機関として運営していく中

さまざまな課題に直面し

その度多くの方々に助けられてきました

中でも

DMATとの出会いは衝撃的なものでした

Disaster Medical Assistant Team

日本中の医療関係者が

被災地での医療を止めない

そんな枠組みをつくっています

教育でも同じような

国を挙げての支援の枠組みが必要である

DMATの教育版が必要であると文科省に提言し

D-est(Disaster Education Support Team)の

設立につながりました

南海トラフが起こったら

その一員として

もちろん恩送りに駆けつけます」

【セッション2】

問い:もしものために

あなた自身ができること

していきたいことは何ですか?

「自然災害は時を10年進めるといわれます

これは10年未来の世界に行ける

という夢のある話ではなくて

10 年後に起こるであろう諸課題が

前倒しして一気に襲ってくる

という意味です

現在能登半島はまさにその状況です

これから10年後

必ず日本の各地

さらには世界の各国に起こるであろう

様々な課題

少子高齢化であったり教育格差であったり

そういったものが

容赦なく襲いかかって来ている訳です

特に教員不足の問題は深刻で

今年度30人中5人が大学を卒業したての新規採用者です

これまで在籍していた教員が

生活拠点を失って転勤してしまうからです

教員の絶対数が圧倒的に不足している訳です

ただ被災地での最初の教員経験は

今後の生涯の教員人生において貴重なものとなるはずです

被災地で何もかも失った子供達が

それでも前を向いている姿を目にし

何も感じないのであれば

残念ながら教員としての資格はありません

今日もそんな震災地の学校に赴任してしまった新規採用教員

まさに震災の新採

一緒に来てもらっています

彼にとっても今日この場に同席すること

これ自体が大きな財産になるはずです

そんな中で多くの課題に対して

これ以上失うものが何もない被災地であるからこそ

思い切った教育活動を展開できています

『教育とは

魚に泳ぎ方を教えることではなく

自由に泳げる環境を与えることである 』

を体現していきたいです」

今日はいわゆる『出る杭』たちの集まりでした

「出る杭は打たれる」それは昭和の田舎の話

出た杭どうしでどんどんつながっていきましょう!

仮校舎2日目

地震から 710 日目

昨日の仮校舎初日の様子を

多くのマスコミの方が

取材に来てくださいました

ある地元誌では

私が言ってもいないことを

コメントとして掲載してありました

「環境が変わってもしっかり勉強してほしい」

と言ったのが

「十分な施設ではないけれど…」

とあたかも現状に不満があるかのような

書きぶりでした

『伝える』のって難しいです

切り取られ方によって

全く意図しないものになってしまうので

今後はマスコミへの発言を控えようと思います

『ごちゃまる出張ラボ』さんが

来てくださいました

新しい仮説校舎での

ふれあいのひとときです

スノーマンのキーホルダー作りなどで

楽しみました

日本の雪だるまは2段重ねですが

西洋のスノーマンは3段重ねです

なぜなのかチャッピーさんに訊いてみたら

(チャッピーさんはチャットgptのことです

岡本先生がそう呼んでいました)

Snow Manが6人から9人に増えた

理由を説明してくれました

ほんとうに『伝える』のって難しいです

高校化学の発展的な内容に

「ラウールの法則」ってありますが

女の子が目をキラキラさせて

聴いていたのを思い出しました

(芸能界に疎い私のような方のために

Snow Man はアイドルグループで

ラウールくんはそのメンバーです

合ってますか?)

各国の雪だるま事情を調べてみました

英語圏では「スノーマン=雪男」と呼ばれますが

イタリア・オランダでは「雪人形」

「雪男」と言うと

日本では雪男=UMA(未確認生物)

のイメージになってしまいます

『だるま』はもともとインドのお坊さん

さすがにインドに雪は降らないだろうから

中国ではどうかなと調べたら「雪人」

円錐形の胴体に丸い顔が載っています

韓国のは日本のに似ていますね

『冬のソナタ』にも出ていました

『ヌン(雪)サラム(人)』

というそうです

今日はクリスマスに計画している

朝市焼け跡のイルミネーション

の準備もしました

千枚田『あぜのきらめき』を彩っていた

『ペットボタル』を借りてきて

まずはクリーニングです

ステンドグラスのデザインもします

思い思いを形にして成形します

みんなの心を明るく照らしてください

輪島高校生の街づくりプロジェクト

『街プロ』の公認キャラクター

『わじねことふぐ郎』の

ポストイットが完成しました

1セット400円で販売しています

ご希望の方は輪島高校まで

ご連絡ください!

仮校舎での最初の日

地震から 709 日目

昨日仮校舎への引っ越しを終えて

今日は最初の授業の日でした

2年生を対象に

大学の模擬授業を実施しました

『学びウィーク』の一環でもあります

本校では中間考査を廃止して

その期間中

学びの心に火をつける

『学びウィーク』を行っています

今回は2学期末考査を終えた後

『学びウィーク』を実施

県内の多くの大学からお招きしました

講義の内容を

仮設校舎の案内も兼ねて

ご紹介します

国際(北陸大学)【調理室】

国際的なコミュニケーションを図るには

単に言葉の壁を乗り越えるだけでなく

互いの文化を理解し合うことが大切である

ということを

トランプを使ったゲームで実感しました

栄養(北陸学院大学)【物化実験室】

ようやく実験室が完成しました

これまでは水道が出なくて

実験できなかったのですが

さあお立ちあい!

保育・幼児教育(金城大学短期大学部)【音楽室】

ご覧ください

この広々とした音楽室

吹奏楽部も思う存分練習できますね

スポーツ(金沢学院大学)

女子ソフトボール

北京オリンピック金メダリストの

藤本索子 助教です

文学(金沢学院大学)

工学(金沢工業大学)【生地実験室】

標本たちも引っ越してきましたよ

理学療法(金城大学)

生物資源環境学(石川県立大学)

看護(石川県立看護大学)

今年の夏

トリアージの実習でお世話になった

木田 亮平 教授です

経営(かなざわ食マネジメント専門職大学)

日本で唯一フードサービスに特化した

経営学を学ぶことのできる

新しい大学です

こうして見ると

さすが学都金沢

人口あたりの大学数が

京都に次いで全国2位だということに

納得です

さて今回の『学びウィーク』

他にも様々な取り組みが

予定されていますよ

恒例の

原田幸子アナウンサーによる

「話し方教室」

今回は第3回『発展編』です

それから

南カリフォルニア大学

EUI-SUNG YI(イー・サン・イ)教授の講義

世界で注目される都市研究の第一人者です

最新の都市計画の実践をお聞きし

被災地の復興へのヒントとします

高校生に限らず一般の方もぜひお越しください

詳しくはこちら

学校へお電話の上お越しください

0768-22-2105

お引越し大作戦

地震から 708 日目

いよいよ仮設校舎ができました

これまで長かったような

短かったような

校舎の傾きが見つかったのは

地震直後のことでした

最初に気がついたのは

山崎先生でした

「二号棟が傾いている気がします」

最初は言われて初めて気づく程度

の傾きでした

そのうちだんだんと傾きが大きくなり

三号棟との間に大きな亀裂が走り

壁のヒビも大きくなって

中に入ると気分が悪くなるほどになりました

職員室がその中にありましたが

キャスター付きの椅子に座ると

コロコロ転がっていくようになりました

職員室を一号棟の会議室に移動しました

発災後4日目には

避難所として開設しましたが

二号棟は立ち入り禁止としました

体育館はというと

第一体育館は床がハーフパイプ状に窪み

第二体育館一階は床が山脈のように盛り上がり

どちらも体育では使えません

唯一使える第二体育館二階と廊下など

できるところで工夫をして

体育や部活動を行ってきました

春になると簡易検査が入りました

二号棟の傾きが3度少々

これはピサの斜塔とほぼ同じです

一号棟にも1度の傾きが確認されました

法律上公共施設は1度傾くと

半壊扱いになるので

それまで入居していらっしゃった

被災者の方々を体育館へと

移っていただきました

秋には精密検査が入り

一号棟の基礎の部分に損傷

が認められました

そこで学習していた

一・二年生の教室を

安全な三号棟に移しました

パソコン室を普通教室に作り替えたり

ひとつの教室を間仕切りで区切って

習熟度別授業のための小部屋を

作ったりしました

グラウンドの3分の1ほどを利用して

仮設校舎の建築が始まりました

工期およそ半年ほどで

二階建ての校舎が完成しました

先週の土日を利用して

金庫などの重量物のほか

大きな家具の移動を

業者の方にしていただいて

本日は生徒の使う机椅子などを

全員で搬入しました

仮設校舎への移動が終わり次第

本校舎のジャッキアップ作業に入ります

建て替えはしません

完成まで

一・二年生が仮設校舎を利用し

三年生は三号棟の一階を使います

校長室もガランとしました

何年後かに帰ってきます

その時は別の校長先生でしょうが

その日までさようなら

こちらは仮設校舎の校長室

どこにこんなに荷物があったんだと

まるでミミズの缶詰めを開けた状態

どこから片付けてよいのやら

怪我しないように慎重に慎重に

新しい事務室です

こちらは新しい職員室

フリーアドレス化しました

近未来型の机椅子は

『内田洋行』様より

ご寄贈いただいたものです

ほんとうにありがとうございました

「量子力学」百周年

地震から 707 日目

今週末は3件の講演会をさせていただきました

移動の新幹線で前の座席に座っていた方が

乗り換えた特急では隣の座席になりました

なんという偶然でしょう

この引き寄せに縁を感じ話しかけてみました

国際風水氣学協会の本鑑定士の方でした

普段から風水を科学と捉えている私は

興味津々でいろんなことを尋ねてみました

「目に見えるものだけが全てではない」

サン・テグジュペリの

『星の王子さま』にも登場するこの言葉

目には見えない酸素や二酸化炭素

そして電磁波が厳然として存在するように

風水は量子力学である

という言葉に妙に納得するのでした

アインシュタインは

「月は私たちが見ている時だけ存在するのか?」

と懐疑的だったこの量子力学

量子力学と私の出会いは

40年前に遡ります

大学時代の『理論化学』という講義の

シュレディンガー方程式の教科書は

これまでの私の常識を覆しました

難しい本を読むと3ページほどで

眠りに落ちてしまう特異体質の私を

わずか5行ほどで眠らせるものでした

1895年

ドイツのレントゲンは

空気を抜いて真空にしたガラス管に

電圧をかけて放電させる実験中に

管を厚い紙で覆っているにもかかわらず

近くに置いてあった物が光っているのを見て

「物を突き抜ける不思議な光が出ている」

と考え

この不思議な光をX線と名づけました

この発見の翌年 1896年

フランスのベクレルは

保存しておいた写真乾板が

光を受けていないのに

感光していることを見つけました

一緒に保存していた岩塩から

X線に似た何らかの光が出ていると

考えました

1903年

マリー・キュリーは

夫のピエール・キュリーが発明した装置を使って

ベクレルの岩塩から光を出しているのは

そこに含まれるウラン原子であることを発見し

その光を出す性質を「放射能」と名づけました

時は第二次産業革命

製鉄業がさかんとなったドイツでは

溶鉱炉の中の溶けた鉄の色で

温度を判断していました

赤黒いときは千数百度

真っ赤の時は二千度以上、

それ以上では白っぽくなる

といった具合です

物体の温度と放射される光の波長の関係を

プランクは公式で示しました

そしてこのことを説明するためには

『量子』という考えが必要であるとしました

光のエネルギーは連続的に変わるのではなく

飛び飛びの値を取るということです

そのことを突き詰めたのが

シュレディンガー方程式です

ここからいよいよ私が秒で寝る領域です

ともかく

トランジスタ

発光ダイオード

太陽電池

MRI

量子コンピュータ

我々の現在の豊かな生活は

量子力学の上に成り立っています

量子力学の世界では

「実験の測定値は測定した瞬間に決まる」

とされています

このことは『シュレディンガーの猫』

と例えられて説明されています

電子は『スピン』という磁力を持っています

『スピン』には上向きと下向き

ふたつの状態があります

ある電子の『スピン』がどちらなのかは

測定した瞬間に決まり

測定する直前はどちらでもない

いわばグレーな状態です

オセロのコマを弾いて回転させて

倒れた瞬間に白か黒か決まる感じです

さらに奇妙な

『量子もつれ』とう現象もあります

この状態のふたつの粒子は

どんなに遠く隠れても

瞬間的に影響を伝え合うのです

『量子もつれ』の状態にある

ふたつのオセロのコマを

『スピン』を逆向きに設定して

北極と南極に移動させます

そして回転させた後

同時に測定すると

その瞬間

必ず一方が白なら他方は黒

となるのです

一見何の関係もない

ふたつの現象であっても

目に見えない不思議な力で

影響を及ぼしあうということです

これはユングの提唱する

シンクロニシティの原理とも重なります

これは「意味のある偶然の一致」

あるいは「非因果性同時多発性」

ともいわれます

精神分析家ユングと

量子力学研究家パウリは

この非因果的な相関に注目し

精神と物質を統一する理論を構想するなど

シンクロニシティの原理を

科学的に探求しました

私たちの直感を超えた世界のあり方を

理解しようとする試みといえます

さて量子力学と風水に話を戻して

徳川家康が江戸のまちを築く時に

天海僧正らの助言を得て風水を取り入れています

東の隅田川を「青龍」

西の中山道などの道を「白虎」

南の江戸湾を「朱雀」

北の上野や神田山を「玄武」とする

四神相応の配置を基本としています

今日の大都市東京の繁栄の基礎がそこにあります

北に山があるとなぜ都市が繁栄するのか?

一見無関係に見えるこのことが

量子力学的に何か因果関係があるのかもしれません

実は焼けた朝市

風水的には

北に海

南に山

西に川

東に道と

四神相応の真逆なんですよね

だからこそ復興させる際には

その気を整える建物配置を

考えてみたらどうかなと思う次第です

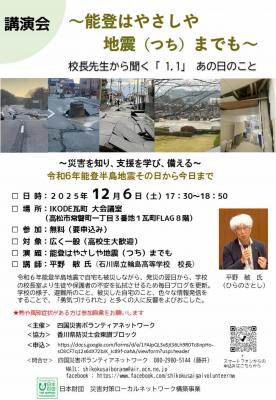

愛媛の朝

地震から 706 日目

気持ちのいい朝を迎えています

今日は高松で

講演会を行いました

高松へ向かう前のひととき

丹原高校の合田校長先生に

地域巡見をしていただきました

地歴が専門である先生からは

地理と日本史の視点から

さまざまなことを

教えていただきました

まずは四国三十六不動霊場である

西山興隆寺

紅葉の美しい古刹です

『千と千尋の神隠し』に出てくるような

『みゆるぎ橋』を渡ると

国指定文化財の『三重塔』などがあります

愛媛県は東予・中予・南予に区分されますが

丹原高校のある東予地区には

独特の地形が見られます

まずは日本で有数の扇状地が連なります

扇状地では水が伏流水となって流れますので

川がなく

稲作には向きません

そこで果樹園として活用しています

下流に行くと伏流水は地表に現れ

川となって流れますが

多量に運んできた土砂を堆積させ

だんだん川底と堤防が高くなり

周囲より高いところを流れる

天井川となります

こちらは鉄道が

川の下のトンネルを潜るという

珍しい光景です

以前に「ゆず」のおふたりが

輪島高校に歌いに来てくださった時の模様が

NHKで放送されます

【番組名】東北ココから ゆずとつくる 未来へつなぐうた

【放送日時】12/12(金) 19:30~19:57 <東北地方のみ>

※NHK ONEで見逃し配信

【内容】来年東日本大震災から15年を迎えるにあたり、

ゆずのおふたりが

震災の経験を未来へつなぐ歌を制作するべく

東北の被災地を訪れ

地域の人たちと語り合う

旅のドキュメント

ぜひご覧ください

初冬の伊予路へ

地震から 705 日目

今年の夏休みに

韓国に視察旅行に行きました

バスの中で偶然隣合わせになったのは

愛媛県立丹原高等学校の

合田 明典 校長先生でした

防災教育に力を入れるなど

たいへんパワフルな校長先生でした

合田先生のお招きを受けて

本日同校で講演会を行います

今日は『防災デー』ということで

その一環ということになります

秋の京都駅で乗り換えです

紅葉がちょうど見ごろを迎えているようです

駅員さんお手製の案内板

『街プロ』でも

やってみるといいですね

京都では

中国人観光客が減って

日本人観光客が増えているとか

ホテル代なんかもグッと下がってお得に

予約を取り直す方も

いらっしゃるようです

丹原高校の『防災デー』

最先端の避難訓練を見せていただきました

予告なしの避難訓練です

掃除中に発災の設定です

生徒たちはすかさず

「落ちてこない倒れてこない」

場所を見つけて避難姿勢です

揺れが収まると

生徒たちは駆け足でグラウンドへ

途中通行不可能箇所を設定

みんな自分で避難路を見つけて

避難します

緊張感を持って取り組んでいます

生徒がふたり負傷した設定です

先生方が捜索に向かいます

ひとりは骨折で動けなかったようです

安全な場所までおんぶで運びました

もうひとりは心肺停止です

タンカで運んできました

ここは問題提起です

「訓練のための訓練」

になっていませんか?

心肺停止は一刻を争います

わざわざみんなのいるとこまで

連れてこないで

安全な場所で胸骨圧迫をすべきでは?

小学生も一緒に参加です

防災訓練は単独でなく

地域で行うべきものですね

勉強になりました

降下訓練も行いました

4階の高さから緩衝機を用いて

降下して避難する練習です

私も体験してみました

輪島高校でもぜひ取り入れましょう

煙避難訓練です

スモークマシンで煙を充満させた部屋を

潜って避難します

ハンカチの大切さを実感しました

SONPO さんのご協力による

『学防ッチャ(まなぼっちゃ)』

防災の知識を楽しみながら学べる

ボッチャです

防災リュックを作るワークショップ

防災バッグに必要なものを組み合わせる

パズルゲームです

私も講演会をさせていただきました

「南海トラフは必ずやってくる」

そう言われ続けて

暗い未来を刷り込まれるだけでは

高校生がかわいそうです

正しい防災知識を身につけて

地震の最初の15分間に命さえ守れば

つらいことの後には

人は大きく成長できるよ

予想もしなかった輝かしい未来が待ってるよ

そのことを

輪島高校生が頑張っている姿を紹介することで

伝えてきました

とっても素直で明るい生徒さんたちで

みんな真剣に話を聴いてくれました

藤原 禄都 さんと 桑村 桜羽 さんは

『江戸走り』を

渡部 もも花 さんと 佐々木 真央 さんは

『能登半島ポーズ』を考案して

それぞれ披露してくださいました

この中のどこかに

「能登半島ポーズ』の

ふたりがいます

金沢大学特別講義

地震から 704 日

金沢大学特別講義

「石川県の学校安全」で

お話をさせていただきました

金沢大学では

学校安全の中核を担う教員を育成するため

地理的環境・過疎化・被災など

石川県の地域特性を踏まえた

学校安全の取り組みについて

理解を深めるために

本講義を開講しています

今日明日と集中講義期間となっていて

通常講義はお休みです

キャンパスはガランとしていましたが

そんな中この講義を選択した学生さんは

熱心に講義を聴きに来てくださいました

さすが休みの日に進んで受講されるだけあって

みなさん本当に熱心に耳を傾けて

こちらからの問いかけについては

積極的に答えてくださいました

意識高く頼もしい限りでした

午前中は

発災後珠洲市の中学校で

陣頭指揮をとってこられた

現奥能登教育事務所長の

山岸 昭彦 先生の講義があり

拝聴させていただきました

珠洲市は今回の地震以前から

群発地震に見舞われていたので

防災教育そして地震への備えを

計画的に実践されていました

我々の認識の甘さを痛感しました

講義を受けられた方の中に

大切なご家族を亡くした方も

いらっしゃいました

言葉を一つひとつ選んで話したつもりです

教員採用試験に合格された方も

いらっしゃいました

被災地に赴任となる可能性もありますよ

とお伝えしました

被災地での教師としての実務経験は

今後の長い教員人生にとって

かけがえのないものを学ぶ機会になりますよとも

お伝えしました

実際震災わずか3ヶ月後

傷だらけで

住むところもない本校に

大学出たてのふたりの先生が赴任しました

そのうちひとりは

こんなとこ住めないと

金沢から毎日通い続けました

そんな厳しい環境の中

ふたりは真剣に生徒に向き合いました

どんなにつらい環境に置かれようと

それでも前を向いて歩き出そうとしている

生徒たちに

自分にももっとできることがある!

ふたりはそう思うようになってきました

今年はふたりとも学級担任をしています

明日は丸一日

「子どものための心理的応急処置」と題して

セーブ・ザ・チルドレンさんによる

実習が行われるそうです

がんばってください

高校生ガイドツアー

地震から 703 日目

石川県では

全国から修学旅行に訪れる学校向けに

高校生ガイドの取り組みをしています

本校もそのガイド校のひとつです

被災地ではありますが

今しかここしか体験できないコースもあります

今日はそのリハーサルということで

輪島市内の全中学校の生徒に来てもらい

お客さん役をしてもらう予定でした

ところが北陸特有の冬の気候となり

となると『鰤起こし』つまり

冬の雷もありうるなということで

急きょ予定を変更して

屋内で実施することとしました

せっかく来てもらうのだから

すこしでも楽しんでもらえるように

先生方は知恵を絞ります

建ったばかりの仮設の校舎に

高校生よりも一足早く入ってもらい

被災地ライフを楽しんでもらうことにしました

ところがここで問題発生

Wi-Fiがつながりません

生徒と先生は知恵を絞ります

急きょアナログの資料を準備して

紙芝居形式で何とかつなぐことにしました

ここでさらに問題発生

街を案内しながら話す原稿だったので

座ったままだと10分で終わってしまいました

先生方は知恵を絞ります

出たがり校長にに喋らせとけ

良いアイディアです

急遽音楽室に全員を集めることにしました

先生方がドタバタ準備をしている間

生徒たちが勝手に喋り始め

場を盛り上げてつないでくれていました

なんて気の利く生徒たちでしょう

想定外の出来事が次々と起こる中

生徒たちも先生方も

自分たちで最善を考え

自分たちで行動する

そんな姿が着実に身に付いています

震災がくれたプレゼントです

と言っては不謹慎でしょうか

さて、東陽中学校と門前中学校のみなさんは

道路事情が悪く

震災後輪島市街に入ることも

滅多になかったということで

バスで輪島塗会館とキリコ会館を案内しました

先生がそっちについて行ったので

残された生徒たちは

「おい!片付けやっちゃおうぜ」

自主的に使った部屋の片付けと

掃除をしてくれました

入学した頃は

やんちゃでどうなることやらと

心配した子たちではあったのですが

本当に成長しました

頼もしい限りです

県の産業について考える

地震から702 日目

「石川県産業教育振興会」

に参加しました

産業界 教育界 行政関係者が一堂に介して

県の産業教育の振興充実についての

諸課題の解決を図ることが目的です

ホクショー株式会社代表取締役社長

北村 宜大 氏による講演を

拝聴させていただきました

ホクショーさんでは

コロナ禍の際には

テレワーク手当の支給

ガソリン価格高騰の際には

通勤手当の2割増など

会社の業績アップと

従業員のWell-biing を

同時に実現されています

昭和の時代は

「電話がならない会社は危ない」

「社員が休みがちな会社は危ない」

などと言われたものですが

現在では必ずしも当てはまりません

社員のWell-being を実現しながら

業績を上げるには

① 営業の行動量を上げる

② 営業の「勝ち率」を上げる

③ 受注単価を上げる

だそうです

3つに共通することは

他者との差別化を図ることです

やってはいけないことは

価格競争に陥ること

学校現場にも応用できそうです

意見交換会がありました

企業側からの質問に対し

突然指名されたある校長先生は

「すみません もう一回言ってください」

聞き逃したようです

私が指名されても

きっと同じようになったと思います

ドキドキしました

「高校ではどのような指導されていますか?」

という質問だったのですが

その先生は

「人の話をちゃんと聞けと指導しています」

センスある回答ぶりに心で拍手を送りました

意見交換会でわかったこと

企業側が懸念していることは

現在学校教育で比重が大きくなっている探究活動

それにより基礎学力の指導が疎かになっていないか

ということのようです

どうも探究活動と基礎学力を

2項対立で捉えているという認識を変えるための

学校側の努力が必要なようです

専門用語では

企業側の捉えている基礎学力を「認知能力」

探究活動で身に付く能力を「非認知能力」といいます

ここでいう『認知』とは

『認知症』の『認知』とは意味合いが違います

『認知能力』とは

共通の尺度で点数化して評価できる能力のこと

『見える学力』ともいいます

例えば『漢字能力』のような

『非認知能力』は

それができない能力

『見えない学力』ともいいます

例えば『積極性』のような

「非認知能力が高ければそれでいいのか!」

「積極性があれば漢字書けなくていいのか!」

そんな極端な論法はやめてください

『非認知能力』or 『認知能力』

ではなく

『非認知能力』for『認知能力』

です

『非認知能力』を高めれば

『認知能力』が高まるのです

ヒトがコトに臨むうえで

必要な力を身につけるのに必要な力

それが『非認知能力』です

もっと簡単に言えば

『認知能力』とは国数英理社の力

『非認知能力』とはざっと上げると

自主性・向上心・協調性・共感性

創造性・コミュニケーション能力

などなど

おわかりになると思いますが

『非認知能力』とは全く新しい概念ではなく

これまでも日本の学校教育で重視されていたこと

すなわち「心の教育」なのです

「心の教育」の育成には

例えば部活動が大きな役割を果たしています

部活動においては

競技力を高めるために

従来は競技に特化した訓練を

スパルタ式で行っていました

しかしながら今はそんなやり方は時代遅れ

フィジカルトレーニングや

メンタルトレーニング

主体性の育成やチームビルディングなどを

科学的に体現できるチームが強いです

それを

学習にも応用しましょうというのが

探究学習の目指すところなのです

「単語練習」や「計算練習」を

意味もわからず機械的にこなしても

それで身に付く力は一時的なもので

将来的に生きていく力とは

程遠いものです

「学びに向かう力」を

高める必要があるのです

はじけろ創造彩れ未来 いざ百万石の地へ

地震から701日目

令和9年夏

高校生による芸術文化の祭典

「全国高等学校総合文化祭」が

石川県で開催されます

石川県での開催は47年ぶり2回目

ちょうど全国を一回りしてきました

今日のタイトルはそのスローガンです

演劇 合唱 吹奏楽 マーチングバンド

バトントワリング 美術 書道 放送など

22の部門の展示や発表が

石川県を舞台に繰りひろげられます

とはいえ

能登の文化的施設は壊滅的被害を受けていますので

羽咋以南での開催になるのですが

現在それに向かって

各校で分担して準備を進めています

輪島高校は『郷土芸能』を担当します

全国各地に伝わる

祭囃子や神楽 民謡 踊りなどの『伝承芸能』と

伝承曲や創作曲を含む『和太鼓』の

ふたつの部門によるコンクールです

今日は運営のご協力をお願いしに

白山市にある浅野太鼓楽器店様を

訪問しました

浅野太鼓様は

江戸時代初期の創業以来

400年以上にわたり

和太鼓づくりの技を継承なさっていて

全国の太鼓の制作を引き受けていらっしゃいます

原木の選定からクリ抜き 塗り 皮はりまで

全て自社で行われ

職人さんによる

一つひとつ丁寧な手作業での生産を

続けていらっしゃいます

こちらは6尺もある大太鼓

直径2m 以上もあるアフリカの大木を

くり抜いて作られたものです

現在ワシントン条約により

日本では入手不可能な木です

ワシントン条約には

学術目的を除き国際間の取引が一切禁止される

『附属書I』と

締約国が『留保』できる

『附属書II』があります

『附属書Ⅱ』に属するこの大木に対して

中国は『留保』の姿勢をとっているので

中国に流れて家具に変えられているそうです

日本も過去に

「ヨシキリザメ」の規制に対して

『留保』の姿勢をとりました

フカヒレとして食されるほか

コンドロイチンも豊富に含まれているからです

皮は肉牛のもの

現在

牛は若いうちに食肉に変えられるので

ここまでの大きな皮は

手に入らないのだそうです

部位で言うと

腰のあたりの皮が

最も厚くて丈夫です

それはライオンなどに襲われるときは

いつも背後からなので

その辺りの皮が厚く丈夫に進化したからです

写真後方に写っているのは

『鉦鼓』でしょうか?

神楽に使われるものかなと

詳しくはないので

よくわかりませんが

とにかく

いろんな太鼓があって興味は尽きません

ちなみに現在日本で一番大きな太鼓は

飛騨高山の『祭りの森』にある

9尺のもので

重さにして4.5t

実はこちらも『浅野太鼓』さんが

こしらえたものです

「みちのくひとり旅」その参

地震から 700 日目

震災遺構 荒浜小学校へ行ってきました

荒浜は仙台の東

太平洋に面した地区です

当時10m ほどの津波に襲われました

こちらが

生徒教員含め320名の住民が避難した

荒浜小学校

写真左側2階のベランダに

「ここまで津波が来ました」の表示が

非常階段を見ると確かに2階と4階で

明らかに被害が違います

3 月11日 14:46

1~3年生は下校途中で

4年生以上が校舎で授業中でした

地震がおさまってから

全員を4階に避難させましたが

津波の襲来に伴い

避難してきた住民とともに屋上へ

3 月11日 17:30

救助のヘリが来ました

ちっちゃい子どもとお母さん

小学生 中学生 高校生 大人の顧番で

救助してもらうことにしました

真っ暗な中で屋上から

一人ひとり吊り上げられました

高学年の児童が

低学年の児童の面倒を

しっかり見たそうです

3 月12日 5:00

中学生高校生の救助が始まりました

その後ヘリが来なくなり

籠城の準備を始めたそうです

お昼頃消防団が歩いて来たので

誘導に従い

ひざや腰まで水につかりながら

50名ほどが歩いて避難しました

ヘリではペットが避難できなかったため

ペットと一緒の人は徒歩での避難を選びました

3月12日 午後

水が引いたため

ヘリが地上に着陸できるようになり

残っていた人全員の非難が

ようやく終わりました

荒波地区には

津波から住民や街を守るための

様々な工夫がされています

全長9km におよぶ堤防を

国・県・市が分担して整備しました

想定を上回る規模の津波が来ても

堤防が破壊・倒壊するまでの時間を稼ぎ

全域に至る可能性を少しでも減らす

構造上の工夫が施されています

潮害・風害・飛砂を防ぐ海岸防災林は

津波到達時間を通らせる効果も期待できます

2014(平成26)年から植林を開始しました

震災前の海岸防災林に戻るのに

数十年かかると言われています

沿岸部を南北に走る県道102kmにおいて

約6mの嵩上げ道路にしています

震災で発生したコンクリートくずや

津波で運ばれてきた土砂を活用しました

道路に堤防の機能を持たせます

このようにさまざまな設備を

組み合わせて防御することで

津波による被害の大幅な軽減を図っています

校舎の方は

防災教育の拠点として活用されていました

音楽室がシアタールームに

映像アーカイブが流されています

児童たちの作品も展示されています

こちらは輪島高校でもしましたね

思い出の場所旗立てワークです

あの時のまま止まった時計

校庭には

二宮金次郎さんの像が倒れたまんまでした

江戸時代に農民の子として生まれた金次郎は

朝暗いうちから夜遅くまで

汗と泥にまみれて一生懸命に働きながら

わずかな時間も無駄にせず勉強をしました

荒れ地を耕して米を作り

余った米をお金に変え

お金が貯まると土地を買いました

そして一生を世の中のために捧げ

大飢饉で困っているたくさんの人々を

救ったのです

その姿を見習いましょうと

マキを背負いながら勉強している像が

日本中の小学校に建てられました

その頃日本は

尺貫法からメートル法に

切り替える時期だったので

子供たちがメートルをイメージしやすいように

像の高さを1m に統一したそうです

『尺』は長さの単位

『貫』は重さの単位です

1尺は親指と人差し指を開いて

2歩測った長さで

だいたい30cmです

それを10等分したのが1寸なので

一寸法師の身長は3cm

キティちゃんの身長が

リンゴ5個分なので

それより小さいです

このように昔の単位は

人のサイズが基準になっていることが多いです

大人が両手を伸ばした長さより

少し長いのが1間

ヒトが両手を伸ばした長さとpy

その人の身長はほぼ同じなので

1間はヒトがひとり余裕を持って

横になれる長さということになります

海外でもことは同じで

1フィートはつま先からかかとまでです

約 30cm なのでやはりヨーロッパ人は

でかいですね

3フィートで1ヤード

これは腰回りが由来であるという説があります

ところで北極から赤道までの距離を測ると

ピタリ1000万m になります

これは偶然ではなくて

もともと

子午線の距離の1000万分の1を

1m とすると決めたからなんですね

水がちょうど0℃で凍って

ちょうど100℃ で沸騰するのと同じです

この定義は

パリの科学アカデミーが1799年に

パリを通る子午線の一象限の 1000万分の1の長さ

を1m と定めたもので

最初の『国際メートル原器』

つまり1m の基準となる「ものさし」

もその時作られました

その後作製された白金-イリジウム合金製のものが

1889年の第1回国際度量衡総会で

世界的に承認され

その時作られたものが

メートル条約全加盟国に配布されて各国原器とされました

日本のものは No.22

「産業技術総合研究所計量標準総合センター」

に保管されているそうです

その後

「メートルはクリプトン 86原子の

準位 2p10 と 5d5 との間の遷移に対応する

光の真空中における波長の

165万 763.73倍に等しい長さである」

と定義が変わり

現在では

「光が真空中で

299,792,458分の1秒間に進んだ距離」

となっています

東京ドーム何個分の方がわかりやすいですね

世界中にはまだまだ面白い単位があって

古代ローマでは

牛1頭が1日に耕すことのできる面積を

1モルゲンと言います

ドイツ語勉強している方はお分かりですね

英語の Good morning に相当する

グーテン・モルゲン

朝(Morgen)の語源となっています

ちなみにドイツ語では

文頭でなくても名詞の頭は

大文字で表記します

膨大な単位に『グーゴル』があります

1グーゴルは10の100乗です

日本語で表すことができる最大の数は

9999無量大数9999不可思議9999那由多

9999阿僧祇9999恒河沙9999極

9999載9999正9999澗9999溝

9999穣9999秭9999垓9999京

9999兆9999億9999万9999

10の70乗程度なので

一体何に使う数字か?

という気がします

ちなみにGoogleは

グーゴルの綴り間違いに由来する

と言われています

話があちこちに飛びましたが

最近では

金次郎さんが歩きながら勉強する姿は

歩きスマホを助長するとか言って

座って勉強する像に作り変えられているそうです

「みちのくひとり旅 」その弐

地震から 699 日目

東日本大震災を生き延びた方が

どんな思いで復興への道を歩んできたのか

その生の声を聞きたくて

ホテルではなく民宿に泊まりました

気仙沼の民宿『天心』さんは

昔船乗りをリタイアしたご主人が

震災前に始めた喫茶店がそのルーツ

復旧工事関係者の宿泊施設がないということで

民宿に変えたそうです

サンマの刺身やマンボウの腸にツブ貝

気仙沼の新鮮な海の幸をいただきました

当時のご苦労などをお聞きし

元気をいただきました

「おかえりモネ」の舞台気仙沼

付近の町とはBRTでつながれています

BRTつまり

Bus Rapid Transit(バス高速輸送システム)

バスを基盤とした次世代公共交通システムです

渋滞に関係なく

鉄道と同じくらい時間に正確な運行ができます

様々な工夫がされています

渋滞の影響を回避するため

廃線となった鉄道軌道跡等を利用した

専用レーンを走る区間があります

一般車両は走ることができないので

1車線のみ

単線鉄道のように駅ですれ違います

交差点ではバスの通行に合わせて

遮断機が動作します

トンネルなんかも1車線

高速道路を利用する区間もあり

一般道を走る際は

バスの接近に応じて

優先的に信号が青になります

鉄道に比べて整備費用が安く

導入までの期間も短いという利点があり

東日本大震災で被災した

気仙沼線や大船渡線の

復旧までの代替手段として

採用されています

陸前高田の『奇跡の一本松』

見てきました

震災前この場所には

約7万本の松林が広がっていましたが

大津波により

ほぼ全ての松がなぎ倒されました。

その中で

唯一津波に耐えて残った一本の松が

『奇跡の一本松」と呼ばれ

希望の象徴となりました

現状は残念ながら

地盤沈下による海水の影響(塩害)で

翌年枯死が確認されました

しかし復興の象徴として後世に残すため

幹に防腐処理を施すなど保存整備が行われ

モニュメントとして元の場所に立っています

実は輪島朝市の焼け跡にも

『奇跡のタイサンボク』

がありまして

震災直後から

炊き出しで地域の食を支えてきた

ミシュラン一つ星のフランス料理店

「ラトリエ・ドゥ・ノト」のシェフ池端隼也さんが

震災後の春に

この木に芽が出てきたのを見て

新たに居酒屋を開店する際に

1 本だけ残ったこの木が芽吹いたように

輪島市の復興の芽となることを期待して

店名を『mebuki』としました

手前の建物は『陸前高田ユースホステル』

この建物が根元にあったおかげで

一本松は残ったのだと考えられます

こちらは水没した松の根株群

元々この松林は

江戸時代にたったひとりの翁が

防災のためにと私財を投げ打って

植林されたものだったそうです

翁の志を引き継ぐべく

新しい松林が植林されていました

これも震災遺構です

なんだと思いますか

復旧工事のための大量の土砂を運搬する

ベルトコンベアーの橋の橋脚です

この橋のおかげで

トラックの運搬だけだと9年かかる

と試算されていた工期が

わずか1年半に短縮されたのだそうです

工事が終了しても

住民が「残して欲しい」と

感謝を込めて残すことにしたのだそうです

震災遺構『気仙沼中学校』です

誰かが亡くなられた場所が

『震災遺構』になることは基本ありません

この中学校も死者ゼロでした

当時の写真がこれです

震災の1年前に赴任された校長先生が

実際に避難場所まで歩いてみて

これでは危険だと

避難場所を設定し直して

避難訓練を徹底したことが

生徒全員の命を守ったのです

『東日本大震災津波伝承館』を訪れました

鉄橋の切れ端です

1cm以上もある分厚い鉄板が

引きちぎられています

被災した消防車です

主査の須貝 翔 先生に

案内していただきました

高校の先生をされているのですが

教育委員会からの出向という形で

震災の伝承をされているそうです

とても良い制度です!

須貝先生から

素敵な詩を紹介していただきました

「人はみんな過去を持ち

現在があって未来がある

その時々に出会いがあり

別れがある

風の電話はそれ等の人と話す電話です

あなたは誰と話しますか

それは言葉ですか

文字ですか

それとも表情ですか

風の電話は心で話します

静かに目を閉じ

耳を溢ましてください

風の音が又は浪の音が

或いは小鳥のさえずりが聞こえたなら

あなたの想いを伝えて下さい

想いはきっとその人に届くでしょう」

伝承館のある祈念公園は

高い防波堤に守られています

防波堤に登ると献花台がありました

未来に向けて大切なことを伝えていく

その思いを新たにしました

「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館 」です

予約を入れてガイドツアーしていただきました

ガイドは元中学校の菅原校長先生でした

ここは元々水産高校だった場所です

津波の跡そのままの部屋

3階の教室には流された車が

校舎の間には何台もの車が

当時は濁流が渦巻き

洗濯機のようだったそうです

流されてきた冷凍倉庫がぶつかった跡

つまり屋上近くまで水位が上がったのです

その日は入学試験があった翌日

生徒は全員避難したのですが

一部の先生は入試の答案を

3階4階へ運ぶために残ったそうです

その結果無事合格発表まで

こぎつけたのだそうです

それを指示された校長先生には

敬意を表します

私だったらできないと思います

命よりも大切な紙切れなんかあるか

と思うからです

どちらが正解かはわかりません

逃げ遅れた先生方は屋上に避難しました

屋上への出入り口は通常施錠されています

何という判断力でしょう!

校務員さんがこんなこともあろうかと

逃げる前に鍵を開けておいたそうです!

下は避難した屋上の写真です

津波は屋上に迫る勢いでした

「女は電柱の上に登れ!

男は手すりにしがみついて耐えろ!」

と指示されたそうです

でも女性の先生方が

電柱に登れるはずもありません

そこにもうひとつの奇跡が

一緒に屋上に避難してきた方の中に

学校の工事に来ていた方がいて

ハシゴを持って避難して来ていたのです!

先ほどの写真の左手奥の建物の上に

全員避難できたのです

引き波で水が引いたのを見計らって

全員4階のじゅうたんばりの部屋へ移動しました

教室からカーテンを引きちぎってきて

寒さをしのぎました

見ると津波で流されてきた家が

校舎に引っかかっていました

一階部分はありません

声をかけると

中に女性がふたり

真っ暗闇の中

先生方は

「明るくなったら助けに行くからね!」

「頑張って耐えて!」

夜が明けるまで交代で声をかけ続けたそうです

翌朝先述のハシゴを使って無事助け出しました

いろんなことを学ばせていただいている旅です

気仙沼でちょっといい感じの

写真が撮れました

「みちのく一人旅」その壱

地震から 698 日目

始発列車で仙台に向かいます

海に浮かぶ小さなガラス箱

日立市出身の建築家である

妹島和世氏の設計による日立駅は

美しい駅ランキングで

東京駅 京都駅 金沢駅などと並び

必ず上位にランクインします

太平洋を一望できるロケーション

「展望スペース」からは

美しい朝日を見ることができ

絶景スポットとして人気を集めていますが

何せ出発が夜明け前でしたので

こんな感じです

今度来る楽しみができました

東北大学で開催されている

「世界津波の日」

"World Tsunami Awareness Day"

高校生サミットに参加しました

国連防災事務総長特別代表兼国連防災事務所長の

カマル・キショア氏より

ビデオメッセージが送られました

前方の座席にはヒジャブを被った

イスラム女子高生が座っています

彼女らに限らず

民族衣装を纏った高校生が

それぞれの国を見舞う災害と

その対策について発表し合いました

国際色豊かな会議です

来年はぜひ着物で参加しようと思います

さて週末を利用して

東日本大震災の震災遺構や

復興の様子を見て回るつもりです

まずはNHK仙台放送局を訪ねました

当時を伝える貴重なアーカイブを

見せていただきました

どんな大地震でも放送を続けることのできる

最新鋭のスタジオにも

入らせていただきました

見よこのミーハーぶり

次に平泉へ行ってみました

内陸にある平泉自体は

被害はさほど大きくなかったようですが

世界遺産に登録された毛越寺(もうつうじ)

仏の世界を表現した「浄土庭園」の池にある

趣深い傾いた岩「立石(たていし)」が

余震のたびに傾きが増したので

布を巻き付けたうえ添え木をして

倒れないように守ったのだそう

中尊寺は一部の建物の壁が壊れるなどの

被害を受けました

表門は柱が傾くなど被害が大きく

本格的な修理のための

クラウドファンディングをしています

発災時は

避難所として被災者の受け入れも

おこなっていたそうです

世界遺産であっても

非常時はそうなるのですね

次に一関に行ってみました

『祭畤橋(まつるべばし)』の

崩落事故がありました

橋脚の地盤そのものが

11mにわたり

地すべりを起こしたことが原因でした

崩壊した橋はそのまま

「災害遺構」として保存されていて

整備された周辺の公園から

見学する事ができます

一関市街地には磐井川が流れます

太平洋から86kmあるので

さすがにここまで

津波は遡上しなかったようです

川のほとりには

N.S.P メモリアルがありました

ここから見える夕暮れの風景が

名曲「夕暮れ時はさびしそう」

の舞台だそうです!

N.S.P は一関工業高等専門学校の同級生の

フォーク・グループです

ギターを形どったベンチに

上品な女性が腰掛けていらっしゃったので

声をかけてみました

昨日は中村貴之さんの命日だったそうです

同じく既に亡くなった天野滋さんの

実家も教えていただきました

平賀和人さんはご健在で

今も草野球に夢中なんだそうです

私が初めてギターを弾けるようになったのは

N.S.P の「八十八夜」でした

仙台と茨城県でそれぞれ

地震から 697 日目

東北大学で

世界津波の日高校生サミットが

開催されています

以下現場の岡本先生より

「本校からは2名の生徒が参加しています

英語でのプレゼン発表は

緊張のためか少したどたどしかったですが

適度に笑いを取り

聴衆の方々には

輪島のことにも

興味を持っていただくことができました

生徒2人はとても頼もしく

学校に戻ってからも

今回の経験を他の生徒たちに広めてくれそうです

それぞれ「もっと英語話せるようになりたい!」

と思ったようで

これをきっかけに

たくさん練習してもらおうと思います」

さて私はといえば

茨城県県北高等学校からのお招きを受け

お話をさせていただきます

移動の新幹線

新幹線のトイレには

男性用小便器の他に

女性専用と男女兼用があります

見ると女性の長蛇の列が…

男女兼用が空いてるのに…

ひとりの女性が男女兼用に入るや否や

嫌な顔をして出てきて譲ってくださいました

入ってみると

「これか…」

立ってするもんだから

あっちこっちに溢れています

こっち使う時は座ってしましょ

自分が汚したと思われたら嫌なので

掃除して出ました

風味豊かな「笠間の栗」を贅沢に使用した

極細モンブランが人気です

注文を受けてから目の前でクリームを絞るので

栗本来の香りと食感を楽しめます

そのため「賞味期限5分」だそうです

道の駅かさまの笠間モンブラン

がおすすめというテレビ番組を見たので

お昼はそれにしようと思いましたが

時間が無くて断念で残念です

講演開始まで時間があり

野口雨情記念館を訪れました

『赤い靴』や『シャボン玉』

で知られます

『シャボン玉』は

裏付ける資料こそ残ってはいませんが

生後数ヶ月で亡くした我が子へ

歌ったものだそうです

そう思って聞くと2番の詩

悲しく心に響きます

「シャボン玉消えた

飛ばずに消えた

生まれてすぐに

飛ばずに消えた」

入口の雨情像の前に立つと

曲とともに

シャボン玉がいっぱい飛ぶ仕掛けが

さて昨日紹介した「学び舎ゆめの森」のように

個別最適な学びを重視した設計の校舎が

全国的に増えてきています

SSRが多くの小中学校で取り入れられています

SSR「スペシャルサポートルーム」は

教室に入ることが難しい児童生徒のための

「心の居場所」であり「学びの居場所」です

石川県の小中学校では半数以上の学校に

設置されています

ひとりで学習に集中できるブースや

寝転んだりトランプで遊んだりする

畳のスペースがあったりします

今思い出すと

自分の娘たちにとって

じいちゃんばあちゃんの家が

この役割を果たしていました

ところが子供が来なくなるSSRが

最近増えているそうです

ある中学校では

校長が巡回してきて

「教室で勉強しなさい」

と繰り返し言いました

不安を拭えず

ぬいぐるみを抱きしめていた女生徒には

「中学生にもなって」と…

結局その子たちは教室に戻るどころか

とうとう学校に来れなくなりました

「せっかくほっとできる場所だったのに」

支援員は肩を落としました

誰も来なくなったSSRは

ついに閉鎖されたそうです

学校の方では期末考査が行われています

インフルエンザの流行により

先週末は学年の半分ほどの欠席で

学年閉鎖及び考査の延期も

視野に入れていましたが

みなさんの蔓延防止の意識高く

予防に努めていただいた結果

欠席者は最小に収まっているようです

欠席しているみなさんは

考査を欠席したことだけを理由に

成績が不利になることはありません

その点は心配しないで

元気になることに専念してください

さて以前にもこのブログに書いた

「最後のひとつが思い出せない」問題

今日直面しているのは

「接待の5せる」です

思い出せたのは

『食わせる』

『呑ませる』

『◯◯せる』

『威張らせる』

3つめは社会通念上問題があるので

伏せ字です

冒頭にも書きましたが

茨城県県北高等学校校長会のみなさまから

本日お招きいただき

お話をさせていただきました

みなさん東日本大震災当時は

学校の中核として

生徒の安全確保

そして教育の再開に向けて

ご活躍されていた方ですので

当時のことを思い出されながら

真剣に聴いてくださいました

自己主張が限りなく下手な能登の人間は

黙って耐えていますが

とある県の知事からは

「今回の復旧が前例になってしまうと

他の地区に起こった際に

同じような扱いをするぞと

宣言されたようなものである」

と危惧なさっています

阪神淡路大震災の際には

倒壊した家屋の処理費用も自費負担でした

我々が今回当然のように受けた

「公費解体」の制度は

その時の方々が

声を上げてくださったおかげなのです

であるならば

今私に課せられた使命は

今回の地震で思い知らされた負の側面も含め

多くの方に伝えていくことであると

思っています

つい最近誰かに聞いた話ですが

「能登」って

「能く登る」って書くんですよね

今回何千年に一度という地殻変動で

4mの土地の隆起が見られましたが

地質調査の結果

能登半島は

土地の隆起の連続で形成されたものである

ということがわかっています

地名の由来を調べると

その土地の災害リスクを予測することができます

大阪の「梅田」は元々「埋め田」

田んぼを埋め立てた土地なので

地盤が弱く液状化が危惧されています

講演会の後

懇親会もご一緒させていただきました

思う存分

『食わせて』

『呑ませて』

『威張らせて』

いただきました

学び舎 ゆめの森

地震から 696 日目

しばらく連載をお休みしていた間

何をしていたかというと

まずは東北へ復興を学びに行ってきました

今日ご紹介するのは「学び舎 ゆめの森」

福島県双葉郡大熊町にあります

ここは東日本大震災震度 6 強を観測

死亡者 53 名を出す被害を受けました

さらには福島第一原発の事故により

立ち入り禁止区域に指定されました

そのうち特定復興再生拠点区域は

2022年に避難指示が解除され

通行証なしで自由に出入りできますが

宿泊はできません

一方で帰還困難区域は

依然として立ち入りが禁止されており

国の許可なしに立ち入ることはできません

そんな中で

子どもたちの学びの場を確保するための

並々ならぬ努力がありました

そして今では

認定こども園での「あそび」と

義務教育学校での「探究」をつないだ

遊びの中から多くを学び

子どもと大人が一緒になって

みんなで未来を紡ぎ出す

そんな魅力的な学校になって

全国から子どもたちが

集まってくるようになりました

玄関をくぐると目に飛び込んでくるのがこれ!

図書館です

石川県の方

どこか見覚えありませんか?

石川県立図書館「ビブリオバウム」を

参考にしたそうです

毎朝ここで全校生徒が集まって朝礼します

チャイムは鳴らないそうです

自分たちでタイムマネジメントします

実は輪島高校も昨年からチャイムを止めまして

生徒も教員も時間に厳密になり

チャイムが鳴っても廊下でザワザワという

以前のようなみっともない姿は

見られなくなりました

教室の形はいろいろです

四角い教室はありません

そしてふたつとして同じ教室もありません

こんな隠れ家のような教室や

こんな寺子屋のようなお座敷教室も

こちらは音楽室

一段高く設計されています

普段は壁で仕切られていますが

このように壁を取っ払うと

演奏会ができるステージになります

楽器庫はガラス張り

楽器がオブジェになっています

のんびり読書のできるスペース

こちらは職員室の入り口

対面型のテーブルが設置されており

子どもたちが質問できる

スペースになっています

校庭に出ると

大阪・関西万博の大屋根を思わせる

吹き抜けと回廊

校庭でお米を作っています

自分たちで育てたお米で

調理実習しています

こんな素敵な学校ですが

校舎が完成したのはごく最近

それまではずっと間借りしていました

先生方は

被災したこの地で

子どもたちにどんな力をつけるのか?

そんな姿になって欲しいのか?

そのためにどんな学校が必要か?

そのことを徹底的に議論し続けたそうです

「最初に箱物ありきでは

うまくいかなかった」

校長先生はそうおっしゃっていました

その時の議論のホワイトボードをそのまま

一室に残してありました

魔法のように突然素晴らしい学校が

できあがるわけでは決してありません

そこに至るまでは

学校と保護者そして行政が一緒になって

子供達の将来を真剣に考える

プロセスが必要なのです

「学ぶ環境が整っていない輪島にはいられない

一家転住して転校させよう」

と考えている小中学生の保護者の方は

一歩立ち止まって考えていただきたいのです

環境さえ変われば勉強するようになるのですか?

与えられる学習環境を待つだけでよいのですか?

子どもたちの将来を

親も一緒に真剣に考えざるをえないこの環境こそ

子どもたちに本物の力をつけさせるチャンスです

他所者若者馬鹿者あつまれ〜

地震から 695 日目

動摩擦係数に比べて

静止摩擦係数はかなり大きいです

平たく言えば

動いているものを動かし続けることに比べて

止まっているものを動かし始めるのは大変

ということです

「やる気が出ないのですが

どうしたらいいですか?」

という人生相談には

「やる気なんか出さなくていい

やる気がないまま始めなさい」

と答えています

脳みそは本当に単純な馬鹿タレで

動いていると簡単に騙されて

やる気がでてくるのです

さてさてしばらくお休みしていたこのブログ

講演原稿と執筆原稿の目処が立ちまして

本日より再開です

決してやる気がないわけではなく

むしろお休み中におもろいことがたくさんあって

書きたいことは山ほどあるのですが

どうも静止摩擦係数がことのほか大きく

何から書こう?

変に考えすぎてなかなか進みません

とりあえず

今日の素敵な出会いの話から

よそもの

わかもの

ばかもの

地方創生の鍵を握ると言われています

とりわけ

私はばかものが大好きで

いつもばかものを追い求めています

そんな素敵なばかものたちに

今日はいっぱい出会いました

このブログを再開するための起爆剤としては

充分すぎるパワーでした

この出会いをセッティングしてくれたのは

「日本の教育を変える!」

と息巻いて日本を飛び出した先で

能登半島地震の知らせを聞きつけ

いち早く帰国したまではいいものの

輪島に着いた途端に行き倒れ

忙しい被災民の手を煩わすという

荒技をやってのけ

以来輪島高校に籍を置きながら

被災地ガイドツアーで大人気を博している

本校きってのうつけ者

「てるてる坊主」です

能登里山空港の麓の三井町にある

『のと復耕ラボ』に

素敵なばかものたちが大集合しました

元々この地で開業していた

「里山まるごとホテル」

地域がまるごとひとつのホテルとなり

かまどのご飯や

縁側での昼寝

囲炉裏ばたでの食事など

能登の暮らしをまるごと堪能できる処

地震のため今は休業していますが

その場所を

ボランティアの方が休憩でき

交流が生まれる起点として活用している

それが『のと復耕ラボ』です

そんな素敵なみなさんをご紹介します!

まずはこの「能登若衆の会」のお頭

古矢拓夢さん

能登が大好きな熱い若者の会です

金沢のご出身ですが能登にも縁が…

実は飯田高校で校長先生を務められた

上乗秀雄先生のお孫さんです

本人曰く

Uターンならぬ『孫ターン』

上乗先生はご自身の退職金で

『ケロンの小さな村』を作られました

自然の中でひっそり暮らす

小さな生き物の観察や

米粉で作ったパンやピザが大人気の

自然体験村です

お頭は現在そこを経営なさっています

そんなお頭を慕って集まった

愉快な仲間たち

まずは加藤愛梨さん

東京から移住されました

防災コンサル Mutsubi を主宰されています

のとの復興に取り組む

若手人材育成を手がけ

Mutubeで能登の様子を配信されています

そしてその Mutsubi でのインターンシップ

山本浩毅さん

地域の事業者への

環境観光コンテンツ企画や

プロモーション代行を手掛けています

能登の魅力を YouTube『のとのと』

で配信されています

鎌倉出身の藤田ちはるさん

ゲストハウス黒島で働いていたのがきっかけです

高校生の時から仲間と一緒に

被災地支援や防災に取り組んできました

現在上智大学新聞学科で

防災教育を研究なさっています

高崎稚春さん

大分や静岡での災害ボランティアの経験を活かし

現在柳田植物公園の

指定管理者をされています

本谷悠樹さん

洪水被害の大きかった生まれた町野町へ

水害後に戻ってきました

子供の頃は大阪で過ごされ

高校は日本航空石川

現在 災害復興ラジオ「FMまちのラジオ」で

週一回木曜日にレギュラー出演されています

能登町ご出身の上野壱生さん

福井の高校を出られた後

現在牧場で肉牛のお世話をしてます

金沢大学融合学域の岡本岳人さん

合同会社SandBoxConectionsを

立ち上げられました

留学支援や

企業向けの海外への進出支援を

手掛けていらしゃいます

同じくSandBoxConectionsの花田怜大さん

七尾地域おこし協力隊として

御祓(みそぎ)地区活性化として

空き地空き家の利活用をされています

その他『マタギ』をされている方もいらっしゃいました

渋い職業ですね

石川県に若者の就労を支援するセンターがあり

そこに職業の適性を見極めるマシンがあります

質問にYes Noで答えていくと

ぴったりの職業を教えてくれます

一度生徒を連れて行ったことがありますが

出てきた職業が

『マタギ』

『キコリ』

『鷹匠』

『狂言師』

『床山』

よっぽど連れて行ったメンバーが

個性的だったのか

それともそのマシンの設定が

ぶっ飛んでいるのか

どうやってなるんだ?

って職業のオンパレードでした

その他全員の声を聞くことはできませんでしたが

とにかく素敵な仲間たちです

今後は

地元の若者たちと

どんどん繋がっていってもらいたいです

輪島高校では

毎週木曜日の午後に

街づくりプロジェクト『街プロ』をしていますので

みなさんぜひ遊びに来てください!!

休載のお知らせ

いつも読んでくださり

そして暖かい励ましのお言葉

ありがとうございます

しばらく「おこらいえ」の投稿を

お休みさせていただきます

講演と原稿執筆のご依頼が

立て込んできたことによります

中でも

OECD(経済協力開発機構)様からは

「未来の教師へのラブレター(仮)」

を書かせていただけることとなりました

震災体験を経て感じている

未来の教育への思いを綴ります

この「おこらいえ」の総集編

とも言うべきものになるのかなと思います

再会の目処は12月を考えています

生徒の活動につきましては

「輪高生の活動記録ブログ」にて

更新してまいりますので

引き続き応援・伴走

よろしくお願いいたします

ご来場ご視聴ありがとうございました

地震から 671 日目

豪雨から 407 日目

たくさんの方々に見守られて

「MAJI で WAJI 活」

行われました

ウエルカムボードは

「WAJI活公式キャラクター」であり

「輪島市未公式キャラクター」でもある

ワジねことフグたろう

これも生徒の作品です

お客様を迎えます

午前中は5つのステージ発表がありました

発表の内容はZOOMで配信し

全国のみなさまに見ていただきました

お昼にはキッチンカーが来てくださいました

「からてん」さん

なかよしのおふたりでやってます

からあげっ 揚げたこやきっ

フルーツドリンク

お品の最後にちっちゃい「っ」

が入るのがおちゃめです

金沢港クルーズターミナルに

よく出店されているそうです

「ふしぎなネッシー」さん

ドリンクとスイーツの専門店

オリジナルメニューの

「バーボー」がおすすめです

バームクーヘンを棒に刺して

だから「ばーぼー」

かわいくペイントしてあります

キャラクターのオリジナルネッシー

金沢の小さな公園でひっそり開店

なので店名が「ネッシー」

お目にかかるのがちょっと難しくて

でも見かけるとしあわせになれます

「萬屋おてる」

元気いっぱいテルさんのお店です

牛ロース串やオムそば チヂミ

定期的に被災地輪島に来てくださり

「ワイプラザ」などにも

出店してくださっています

今度は珠洲にも行かれるそう

こんなお店にも来ていただきました

四十沢木工工芸さんの作品になります

輪島塗の木地で被災地の涙を形どった

震災後に生まれた作品です

さまざまな支援で輪島に来られる方が

被災地にはお土産が売られていないので

金沢のお土産を買って帰られることに

さびしさを感じ

今できる輪島のお土産をつくりだされました

四十沢さんはその他にも

や

Sudo Masahiro Quartet Jazz Live.pdf

など

被災地元気づける

さまざまなイベントも

手がけていらしゃいます

キッチンカーも持ってきて

手作りスイーツや焙煎コーヒーを

振る舞ってくださいました

「WAJI活」でカフェを経営しているふたりも

玄関先でコーヒーを振る舞いました

お昼には供用間近の

仮設校舎内覧会も行われ

保護者をはじめ

多くの方々にご覧になっていただきました

こちらは「内田洋行」さんからのご寄付

新しい職員室に入れられた

フリーアドレス対応の

先生方の机と椅子です

新しい職員室を

先生方が働きやすい環境にしたい

とお願いしたところ

今回のご寄付につながったものです

内覧会に訪れた方からは

「どこかの I T 企業のオフィスみたい!」

と感嘆の声が聞こえました

午後からはポスターセッション

ポスターを円形に配置し

中央に設置した360°カメラから

全ての発表を配信できるようにしました

こちらの機材を今回ご提供くださったのは

音響機器の

「アバー・インフォメーション」様

今回こんな発表会にしたいと

提案させていただいたところ

こんなに素晴らしい機器を

ご準備してくださいました

全てのポスターセッションの様子が

ズームや移動も思うがままに

リアルタイムに送信できること

しかも周りのざわめきに関係なく

発表者の音声だけを

クリアに捉えることができる技術に

驚きでした

オンラインでご覧になってくださった方は

実感されたことと思います

クロージングでは

2年生の小町さんが

感動的なご挨拶をしてくださいました

最後には

「フードバンク愛知」様からの

ドーナツなどの支援物質を

岩本様が届けてくださり

会場のみなさんに配られました

防災用おにぎりの提供も

たくさんの方々にZOOM配信でも

お楽しみいただきました

以下

お寄せいただいた感想を

ご紹介させていただきます

「本日『街プロ』を視聴させて頂きました。生徒の皆さん、凄いですね。どんな取り組みをするかよく考えて取り組まれた様子がとてもよくわかりました。午後からしか見れなかったんですが、高校生の目線とは思えないくらい、課題や考察、今後の取り組みの展望など、しっかりと考えられていて、楽しく拝見させて頂きました。高齢化の進む現代に地域課題を若い世代が一緒に考えて自分達の社会を「こうしていきたい」「こんな風になったらいいな…」と考える事ができるのはとても重要ですね。私達リハビリテーションの取り組みも、「地域共生社会」の実現がキーワードになっていますので、改めて考えさせられました。」

新潟県より 言語聴覚士の堂井真理さま より

「『街プロ』発表会、リモートで拝見しましたが、生徒さんたちの表情が生き生きとして、とてもよいイベントでした。発表内容はバラエティに富んでいましたが、AIや発酵発電などには感心しました。何よりも、「街プロ」が地域に根付いた取り組みになってきていることが感じられて、喜ばしかったです。ご苦労様でした。」

RISE(ライズ)理事 岩見 一太 様 より

「千枚田の復興の子達と是非一度お話しが出来ればと思いました。直接訪問出来るタイミングとしては恐らく12月以降になってしまいそうですが、来年4月のイベント時に輪島高校ブースを設置して、クッキーの販売や活動PRをしてもらえないか?と相談出来ると幸いです。」

umbling Dice Records 大石 崇史 様 より

「これからの地域の主役である輪島高校の皆さんが、元気に、明るく積極的に活動できていることが伝わってきて、とても嬉しく思いました。輪島高校の探究活動は地域との繋がりが強く、活動性の高さを感じています。特に、自分たちで考え、試行錯誤している様子が伺え、今後につながる体験ができていると思いました。最後の生徒さんの挨拶を聞いて、輪島高校の探究活動自体が、輪島の活性化に繋がっている、役立っているのではないかと思いました。近い将来、輪島にお邪魔し、皆さんと交流できることを楽しみにしています。」

久留米大学 安永 悟 教授 より

その他紹介しきれませんが

ありがとうございました

明日は「MAJIでWAJI活」

地震から 670 日目

豪雨から 406 日目

震災直後

来れる生徒だけで集まって

傾いた体育館の冷たい床に

輪になって座って

「どうする?これから・・・」

見えない明日に向かって

たわいもない話から始めて

「上から降ってきた復興計画に

そのまま乗っかるな

僕らのまちは僕らがつくる!」

傷ついたふるさとを

元の形に戻そう

そうやって始まった

街づくりプロジェクト「街プロ」

明日はその発表会です

たくさんの方々に寄り添っていただき

励まされここまできました

明日に向かうたくさんの勇気をいただきました

その感謝の心をこめて

これまで取り組んできたことを

それぞれが発表します

明日の様子はZOOMで配信します

ミーティング 276 485 4778

パスコード 222105

で入室ください

9:50 スタートです

無料版ZOOMを利用していますので

40分経過したら接続が切断されてしまいますが

同じミーティングとパスコードで

入室しなおしてください

ご面倒をおかけしますが

よろしくお願いいたします

配信スケジュールは次のとおりです

【ステージ発表】

10:10 らくして防災 ~防災✕AI~

10:25 ヤマメ大捜査線 in 輪島

10:40 スポーツで健康 ~訪問型ジム~

10:55 猫も人間も食べられるお菓子

11:10 神戸震災学習ツアー

【ポスターセッション】

13:00 能登のまいもんを広めよう

13:10 積雪発酵発電

13:20 高齢者といっしょ~心も身体も健康に~

13:30 未来へつなぐツアー

13:50 心も輪島も未来も明るくしよう

14:00 ペットと安全に避難するには?

14:10 災害に向けた電源づくり

14:20 千枚田の復興

今回配信機器をご提供してくださったのは

アバーインフォメーション株式会社様

360°カメラで全方向のポスターを捉え

高性能マイクで

ざわつくポスターセッションの中から

ピンポイントで目的の音声のみを拾います

クリアで臨場感ある音声をお試しください

こちらは使用する機器のパンフレットになります

今回無償でご提供いただけることになりました

ありがとうございます

じゃんけんの壺

地震から 669 日目

豪雨から 405 日目

2年前の大晦日

忙しすぎて帰省できずに

そのうち帰ろうと

アパートでお正月を迎え

被災してしまい

そのまま何ヶ月も

車中泊をせざるを得なかった

山崎裕貴先生

情報科の彼がいてくれたおかげで

輪島高校のネットワークは

1月4日に全面復旧するという

奇跡を見せるわけです

その山崎先生の研究授業が行われました

楽しみながら

プログラミングの技術を身につけます

試行錯誤しながら

諦めない力や順序立てて考える力を

身につけます

山崎先生曰く

「今日の授業は数学に例えると

因数分解ができるように

なったレベル

これから様々な技術を身につけると

アプリ開発できるようになる」

とのことでした

隣のクラスでもおもしろそうな授業をしていますよ

山上 佳織 先生の家庭一般

本物の和服の10分の1

ミニチュアの着物づくりです

和装の基礎とその特徴を学びました

昨日お越しになった

山梨県立興譲館高校さん

支援金をくださるとともに

牛奥商店様からの寄付金も

お持ちくださいました

株式会社まもかーる様も

一緒に支援金を持ってきてくださいました

本当にありがとうございます

輪島実業高校の元同窓会会長の椿原様

「元」というのは

現在は「桐章会」役員だからです

「桐章会」は輪島高校の同窓会組織

震災直前に迎えた

輪島高校の創立百周年の際に

両校の同窓会組織が一緒になりました

輪島実業高校は

元々は輪島高校の商業科

戦後のベビーブームにより

独立したのですが

少子化により募集停止

輪島実業高校の商業科や

輪島塗職人を養成するインテリア科の

優れた教育実践は

現在の輪島高校普通科ビジネスコースに

脈々と引き継がれています

いわば元の鞘に収まった

という形でしょうか

一時期両校は仲が悪く

同窓会組織が一緒になることに対して

苦情やお怒りの言葉も聞きました

しかしながら

昔のしがらみを捨て

親の出身校に関係なく

これからの輪島の子どもたちを

一緒に力を合わせて育てていくことが

重要であると判断しました

話は大きくなりますが

日韓関係もそのようになればいいなと

新しい総理の手腕に期待しています

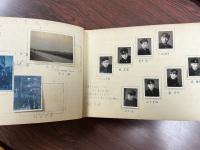

さてその椿原様が

被災した自宅から見つけた

1952年の輪島高校の卒業アルバムを

学校に寄付してくださいました

戦後わずか7年後のアルバムには

戦後復興の中心となっていく

若者の姿が凛々しく写っていました

まるで当時の映画のポスターのような

何ともおしゃれなアルバムです

みなさんにお願いです

被災した家の片付けの際に

このような昔のアルバムありませんか?

ありましたら

輪島高校に寄贈していただけないでしょうか

ある年度以降のものは揃っているのですが

貴重な資料として揃えたいと考えます

3年生「英語探究」選択の生徒たちが

「海の星幼稚園」を訪れ

園児たちとの交流を楽しみました

まずは「じゃんけん列車」

英語でじゃんけん

「Rock Paper Scissors!」

話はそれますが

フランスのじゃんけんには

石 ハサミ 葉っぱ(紙)のほかに

壺があります

グーを緩めて丸い壺を作ります

石やハサミは沈むので壺に負けますが

葉っぱは浮かぶので壺の負けです

ちょっとややこしいのですが

色々駆け引きがあって面白そうです

次はクイズ

そして絵本読み聞かせ

「きんぎょがにげた」

「はらぺこあおむし」

「Good Morning Mr. Moon」

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

今日が最終回

(21)未来へつなぐツアー

さあどんな未来が待っているのでしょう

ご覧になってのお楽しみです

当日はお昼にキッチンカーも来てくださいます

できたばかりの仮設校舎のお披露目会もあります

内田洋行さんからご支援いただいた

フリーアドレス制の職員室も

ご覧になれます

ぜひお越しください

また

360°カメラで発表会の様子を

同時配信します

お越しになれない方は

どうぞご覧ください

被災地の生徒たちが思い描く

未来のふるさとを

ぜひご覧いただきたく思います

ようこそ!興譲館高校 ご一行様

地震から 668 日目

豪雨から 404 日目

山梨県立都留興譲館高等学校のみなさんが

本校を訪れてくださいました

以前に

本校生徒のアイデアを形にした『応援弁当』と

『能登復興・輪島高校復興祈願竹灯籠製作』

でお世話になった

DJ KOUSAKU さんが

連れて来てくださいました

先日万博のフィナーレで朗読した

正角 心音 さん

実は『応援弁当」にも携わっていて

玄関でKOUSAKU さんと再会を果たしました

万博閉会式の話をすると

「フィナーレ見たよ

櫻井くんと出てたね

実はうちのバンドのメンバーが

『嵐』に楽曲提供してるよ」

とのこと

何?この引き寄せ

自ら希望してきてくださった

心優しい10名の生徒さんと

ふたりの先生方です

ビジネスコース1年生と交流しました

校舎案内のあと

山上 佳織 先生による

防災に関する授業を受けました

グループワークの結果を発表する場面では

両校の生徒で絡みながら発表する

グループも見られました

岡山県立興陽高校さんと開発したバスソルトを

お土産におあげしました

輪島高校の「さかなクン」

伊奈岡克俊 先生の研究授業です

伊奈岡先生は生物が大好きで

いつも楽しそうに授業をする

と生徒から評判で

生物の楽しさを知り

自分も生物学に進みたいという

卒業生を何人も送り出しています

今日は血液型の話です

ゴリラの血液型は全員B型

よく言われますが

実はそれは正確ではなくて

確かにニシローランドゴリラは

全員B型だけど

ゴリラ全種でいうと何種類かあります

というトリビアを導入として

DNAの塩基配列とアミノ酸配列

の関係を学びました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(18)千枚田の復興

(19)カフェと音楽で輪島を活性化させる

コーヒーは漢字で「珈琲」と書きます

考案したのは幕末の蘭学者

宇田川榕菴(うだがわようあん)です

「珈」は髪に挿す花かんざし

「琲」はかんざしの玉をつなぐ紐

をそれぞれ意味する字です

コーヒーの赤い実が

当時の女性が髪に飾っていた

「かんざし」に似ていることから

つけたそうです

「琲」の王篇を糸篇に変えると

「緋(あか)」になりますし

なんともセンスの塊です

「酸素」「水素」「細胞」なども

彼の命名によります

「酸」の素は実は水素イオンなので

「酸素」は誤訳といえば誤訳

なんですけどね

(20)運動で市民同士の絆を深めよう

被災地でもできるスポーツ

子どももお年寄りも一緒に楽しめる

そんなスポーツを考えています

例えばモルックのような

モルックは

フィンランドのカレリア地方の

伝統的なゲームであるキイッカ(kyykkä)を元に

1996年に開発されたスポーツです。

木の棒を投げてピンを倒す

ボーリングのようなスポーツです

床が傾いている本校の体育館でやると

投げた棒が

ひとりでにコロコロと戻ってくるという

オートマチックモルック場と

なるのでした

今回の発表会はその傾いた体育館で行います

紅白歌合戦を中継した時に

待合室として使用していた場所です

そんなところもぜひご覧になってください

能登で被災した高校生たちはいま

地震から 667 日目

豪雨から 403 日目

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(15)輪島をゆるキャラで盛り上げよう

今では観光地のマスコットとして

全国展開している『ゆるキャラ』

もともとは

イラストレーターのみうらじゅんさん

が考案したものです

『ゆるキャラ』には3つの条件があるそうで

① 郷土愛に満ちた強いメッセージ性があること

② 立ち居振る舞いが不安定でユニークであること

③ 愛すべき「ゆるさ」を兼ね備えていること

ちなみに「マイブーム」もみうらさんの造語

「ゆるい」+「キャラクター」=「ゆるキャラ」

「マイ(私)」+「ブーム(大衆)」=「マイブーム」

既存のものを組み合わせて

新しいものを創り出しているのですね

(16)災害に向けた電源づくり

さあ今回のエネルギー三部作の最後

昨年つまり被災1年目の『街プロ』では

子供やお年寄りの居場所づくりの

探究が目立ちました

今年はエネルギー

つまり被災経験を経て

次の世代へどう繋げるか?

をテーマにしたものが目立ちます

生徒たちの心の持ちようも

少しずつ未来に向かって

変わってきています

(17)ペットと安全に避難するには?

輪島高校では

避難所として

ペット同伴者の部屋を

ひとつこしらえました

ペット同伴避難の実現に向けての活動を

展開されている団体の方の話によると

学校を避難所として運営するときに

ペットを入れると

避難所を閉鎖した後

その部屋に生徒を入れることが

衛生上問題である

という理由でなかなか進まない

という話です

何ら問題がなかったことが

今回実証されましたけど

いかがでしょう?

朝日新聞さんから

「能登で被災した高校生たちはいま」

という動画のLINKをいただきました

https://m.youtube.com/watch?si=tqQGPmWELN0YFEyz&v=YPL9MfEWKdk&feature=youtu.be

24分ほどの動画になります

もとよりもっと

地震から 666 日目

豪雨から 402 日目

東陽中学校の高校説明会に行ってきました

素敵な教育目標を見つけました

「もとよりもっと」

短い言葉の中に

深い意味が込められた

素晴らしいメッセージですね

東陽中学校は

地震はもとより

半年後の豪雨で

甚大な被害を受けた場所です

氾濫した河川の両岸には

おびただしい数の土嚢が

痛々しいまでに積まれています

それでも少しずつ

ほんとうに少しずつですが

前に進んでいます

傾いた電柱の横に

新しい電柱が建てられていました

「もとよりもっと」

よくなりますように

途中の道路

一旦傾きが止まっていたのですが

またひどくなってきています

今日は急に寒くなって

冬の日本海を思わせる荒波です

隆起してできた新しい海岸と織りなす

コントラストは

ドラクロワの絵画のようです

先日「商い甲子園」でお世話になった

藤原美江さまから

すてきな贈り物をいただきました

流木アートでしょうか?

おしゃれなトレイです

11月1日の「MAJIでWAJI活」

街プロ発表会にお越しくださった方で

ご希望の方に差し上げます

またいっしょに活動してくださった

高知商業高等学校ジビエ部と

三重県の青山高等学校のみなさまからも

支援金をいただきました

ありがとうございました

OECD(経済協力開発機構)から

「ティーチングコンパス2025」 が

リリースされました

未来における理想の教員の姿を

描いたものです

本校もご指導いただきながら

作成に関わらせていただきました

ぜひごらんになってください

ポンチ絵も公開されています

世界各国からの参加者一覧です

Wajima High School (JAPAN)

の名前があります!

半島の最先端から

目指せ世界の最先端!!

商い甲子園

地震から 665 日目

豪雨から 401 日目

高知県は安芸市で行われている

全国商い甲子園に出店する機会を

いただきました

発災以来いろいろと

寄り添ってくださっている

藤原美江 先生に

お繋ぎいただきました

藤原先生は

「はりまや橋デザインコンテスト」

でグランプリを取られ

以来この大会の顧問を

務めていらっしゃるそうです

「土佐の高知の播磨屋橋で

坊さんかんざし買うを見た

よさこいよさこい」

江戸時代の

僧侶の「純信」と

少女「お馬」の恋物語

かんざしを買った「坊さん」は

実は「純信」ではなく

「お馬」に横恋慕する「慶全」

さらにはふたりを引き裂くために

嘘の噂まで流します

当時僧侶は妻帯が禁止されていたため

噂が広まり捕まるのを恐れ

「お馬」と「純信」は駆け落ちしますが

結局捕まりふたりは引き裂かれます

そんな悲恋物語の残る高知

そのお隣の安芸市での商い甲子園です

開会式で入場行進

四国の高校を中心に全国から集まりました

出店のみなさんをご紹介します

高知中央高等学校さん

近森産業さんとコラボしての

カツオ香る高知の揚げ餃子です

高知県立檮原高等学校さん

ワイン用のブドウで育てた高知牛

廃棄食材で作った

フードロスにも配慮したカレーです

高知県立山田高等学校さん

香美市の三谷ミートさんの

大人気の手羽先とチューリップです

高知県立安芸高等学校

「あきこう防災特別課」のみなさん

被災地のために

募金活動をしてくださっています

高知県立宿毛高等学校さん

OBである「豊ノ島」関の

ご実家のお豆腐です

愛媛県立西条高等学校さん

商業科で経営するお店「めぐみソムリエ」

たぬきまんじゅうがおすすめです

全部紹介したかったけど

時間がなくて

回りきれませんでした

私は会場の一室を借りて

能登半島地震での経験を語る

講演会をさせていただきました

会場には地震の悲惨さを物語る

パネルも展示してくださっていました

アキ市だけにアキない甲子園

かと思ったら

もっと深い理由がありました

安芸市は岩崎彌太郎氏の生誕地

世界に名だたる

現在の三菱グループの礎を築いた

幕末屈指の経済人です

彌太郎は30代で「土佐商会」に務めます

土佐特産である

樟脳や和紙そして鰹節

それらを売り

軍艦や武器を買いました

彌太郎は

坂本龍馬ら海援隊の

給料の支払いも行ったそうです

現在輪島高校は

「三菱みらい財団」さんから

採択されて資金援助を受けていますので

生徒のみなさんは胸をはりましょう

我々は

坂本龍馬が給料をもらっていた人と同じ人から

資金援助を受けています

龍馬も我々も

日本の未来をつくっちゅうぜよ

帰路につきました

目の前に太平洋が広がります

アンパンマン電車も走っています

高知駅のホームはオシャレです

なんかヨーロッパにこんな感じの

なかったですか?

福岡第一高校さんでの「パラマ祭」で

頑張っている様子を

岡本先生が知らせてくださいました

生徒たち疲れも見えますが元気です。

朝食のバイキングでプリン2泊とも3つずつ

計6個食べた生徒がいます

昨日の様子をお知らせします

パラマ祭1日目

10時からの開場を目指し

福岡第一高校さんに向かいました

今回のパラマ祭では

きゅうりのバスソルト

とまとのバスソルト

藤のバスソルト3種類を販売します

これらのバスソルトは

輪島高校の生徒が

県外の高校 大学そして企業と

コラボして作ったものです

前日福岡に到着してから

ホテルで手分けして袋詰めしたので

自分たちで準備したからか

商品に対して愛着を感じているようです。

福岡第一高校さんの生徒会メンバーの力も借りながら

販売しました

みなさんの頼もしいこと!

お客さんに声をかけてくれたり

商品の説明を丁寧にしてくださったりしました

買ってくださる方の中には

能登の状況を聞いてくださる方や

「応援しています!」と声をかけてくださる方が

たくさんいらっしゃいました

今回「ペットと災害」について探究しているチームの

パンフレットも持参しました

ペットを飼っていてもいなくても

興味深く聞いてくださり

当時の状況も聞いてくださいました

せっかくパラマ祭に参加させていただいたので

今後の輪島高校のイベントの参考にするために

校内を散策もさせていただきました

輪島高校生徒会長の北村くんは

スマッシュブラザーズ大会に参加しましたが

結果は惨敗

勝てそうな要素は全くなかったそうです

ステージではたくさんのパフォーマンスが

披露されていました

今回のパラマ祭に向けて

みなさん準備をされているらしく

盛り上がりがすごかったようです

前回夜の体育祭でお邪魔した際にも感じましたが

福岡第一高校のみなさんは

それぞれが全力で学校行事を楽しんでいる様子です

自分の「好き」をつきつめ

表現している姿がとてもきらきらしていました

輪島高校も

そんな自分の好きを形にできる学校になると

いいなと感じました

どうでもいい話ですけど

新幹線の前の座席の網に

フリーペーパー戻す時

角っこが折れ曲がって

「イーッ」てなりませんか?

パラマ祭

地震から 664 日目

豪雨から 400 日目

福岡第一高校さんの「パラマ祭」に

お招きいただきました

個性教育の一環として展開されている

「パラマ塾」の成果を発表する学校祭です

『パラマ塾』は

「個性の伸展による人生錬磨」を具体化させた

個性の育成を目的とした

ユニークな塾形式の授業です

生徒一人ひとりが持つ「個性」を

引き出し伸ばし育てることを

目的としています

都築 仁子 校長先生のご挨拶より

「Parama とは

サンスクリット語の

『Parama-alta』

即ち「第一義諦」の略です

仏教語です

校名の由来となりました

個性の意味です

本校には福岡はもとより

全国そして海外からも

毎年多くの個性を持った

高校生が集結します

それぞれが

夢や希望の実現に向かって

パラマ塾を居場所にして

常に新しい自分

本当の自分に向かって挑戦し

それぞれが目指すものを

確実に手にしてほしいです

素晴らしいパラマ塾です

今年もアクティブな成功を祈っています」

福岡第一高校さんは

能登半島地震直後の

1月から数ヶ月間

寒空の下募金活動に立ってくださり

本校へと支援してくださいました

それ以来ずっと寄り添って

くださっています

一年間の活動の集大成の場ということで

圧巻のクオリティーです

生徒会の生徒をお招きいただき

『輪島塾』として

仲間入りをさせていただきました

環太平洋大学の大池教授のご指導ものと

岡山県の興陽高校さんと共同開発した

バスソルトの販売をしてきました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「街プロ」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(12)囲碁ボールで輪島を明るく

碁盤に見立てた人工芝マット上で

木製スティックで白黒のボールを操って

五目並べを行うニュースポーツです

兵庫県氷上郡柏原町(現在の丹波市)で

町おこしのために1992年に

考案されたものだそうです

囲碁の勝負によって領地争いを解決した

という故事が同町にあることが

考案のきっかけとなっています

(13)積雪発酵発電

積雪発電とは

太陽熱や廃熱などの熱源と

積雪による冷熱の温度差で

発電する仕組みです

発酵発電とは

発酵によって生じた

メタンガスを燃料に

発電する仕組みです

このグループは

このふたつを組み合わせることを考えた

ということでしょうか?

(14) 心も輪島も未来も明るくしよう

昨年度花火を打ち上げたグループの

流れを汲む活動です

冬の夜を彩る

イルミネーションをつくります

「まちを明るく元気にしていくこと」

「参加・交流の生まれる活動にしていくこと」

「資源循環や観光の要素も入れていくこと」

を意識して動いています

博多での販売を応援した後は

高知での販売の応援に向かいます

吉野川の美しい渓流です

大歩危小歩危の山あいを抜けます

アンパンマン号も走っています

ごめんまちこさんが迎えてくれます

明日は安芸市で開かれる

「商い甲子園」に参加してきます

奥尻島も忘れないで

地震から 663 日目

豪雨から 399 日目

佐賀で開催された

全国音楽教育研究大会

フィナーレでふたたび

全員でフェニックスを大合唱しました

全国の多くの先生方から

励ましのお声をかけていただきました

北海道からお越しの

今金中学校の 清水 桃子 先生

奥尻中学校の 塩原 祐馬 先生と

お隣になり

いっしょに歌いました

奥尻島といえば

平成5年に発生した

北海道南西沖を震源とする

マグニチュード7.8の

地震によって発生した津波が

わずか2分後に到達して

奥尻町だけで 198人もの

死者・行方不明者が出た場所です

先日も別の機会に

奥尻島ご出身の先生とお会いしましたが

「世間は阪神淡路大震災以降

東日本大震災や

熊本地震などよく取り上げるけど

阪神淡路の2年前に起こった

私たちを襲った悲劇のことも

忘れないでほしい」

とおっしゃっていたのが

心に残っています

【今日のDeep Purple】

教科を超えた授業実践を紹介し

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

今日は国語と商業の教科横断です

授業者は

電話が鳴る前に

かかってくることを予知できる

高森まどか先生

テーマは

「メールの書き方を学ぼう!」

書き方を学ぶ前に書いたメールを

全員で見ながら

良い点と良くない点を考えました

「件名」はあったほうが良いことや

長すぎると見ずらいこと

また最初に名乗ったほうが良いことに

気づきました

そのあと

商業と国語表現の教科書を

見比べながら

ビジネスにおけるメールの

一般的なルールについて学びました

その後日程調整のメールを例に

スムーズなやり取りにするには

どうすればよいか考えました

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(9)高齢者といっしょ

〜心も身体も健康に〜

75歳以上を後期高齢者

65歳以上を前期高齢者

と呼ぶそうですが

初期高齢者の私は

後期高齢者並みの記憶力が自慢です

最も得意とするのは

用事があってある場所に来たのに

着いた途端用事を忘れてしまい

思い出そうと元の場所に戻ってみても

用事があったことすら忘れてしまうことです

これが私が心身共に健康である

元気の源となっています

周りは迷惑していると思いますが

(10)こども食堂について

子どもが一人でも安心して利用できる

無料または安価な食堂です

食事の提供だけでなく

子どもたちの「第三の居場所」として

学習支援や多世代交流の場としての

役割も担っています

(11)らくして防災

〜防災 × AI〜

防災が大切なのはわかっていても

なにを準備していいのか?

食品の消費期限が気になったり…

そんな不安や面倒を

一気に解決するアプリを開発中です

今回の発表会は

オンラインでもご覧になれます

お楽しみに

呼子の朝市

地震から 662 日目

豪雨から 398 日目

朝日新聞さんから

本校卒業生のその後を追った

ドキュメンタリー動画の

リンクを送っていただきました

デジタル版記事もあります

https://www.asahi.com/articles/ASTBM12QNTBMDIFI01FM.html

呼子(よぶこ)の朝市に行ってきました

佐賀県にある100年の歴史のある朝市です

港に隣接していて

水揚げしたての海の幸を扱います

輪島朝市も港と直結して

セリ体験などやってもいいですね

堤防も利用して釣り体験とセットにして

自分で釣った魚をその場で食べるとか

港にはズラッとイカが干してあります

輪島でこれやると

たちまちトンビにやられるかも

ここにはトンビいないのでしょうか

透き通ったイカ刺しが名物です

今朝は水揚げがなかったので

メニューの看板を見て我慢

輪島でもできそうですね

おそらくこれは水揚げしたイカを

生かしておくための生け簀

買った海産物を焼いて食べる

バーベキューコーナーもありました

アワビ250円〜

サザエ200円など

結構リーズナブル

ただし土日のみの営業なので

こちらも断念

道端でおばちゃんがサザエを焼いています

特大のもので1個 850円

これは結構なお値段ですね

こちらはイカの天ぷらを揚げたてで

8個ほど入って 500 円

観光客は「いろんなものを食べたい」

と考えているはずなので

ボリュームを落として

価格も下げるべきだと思います

昔ながらの土壁の家屋が続きます

クジラ漁の親方の屋敷を見つけました

この辺は昔はクジラ漁がさかんでした

漁の時期は12月から始まり春先まで

出漁の前に親方の家に集まり

酒を酌み交わしたのだそう

建物を活用して

中は資料館になっていました

輪島朝市にも震災を伝える

資料館があるといいですね

火災で消失する前は

輪島塗職人の伝統的な家屋が

あったんですけどね

阪神淡路大震災の時には

「しあわせ運べるように」

東日本大震災の時には

「群青」

傷ついた子供たちを励まし

未来に向かって歩き出すための

素敵な合唱曲が生まれました

私たちにも合唱曲が欲しい!

生徒や保護者の皆さんから

声が聞こえるようになりました

そんな時です

合唱作曲家の弓削田健介先生が

能登を訪れて

「被災地の子どもたちの

心の声を紡いで

合唱曲を作りたい」

とお申し出があったのは

そうして生まれたのが

合唱曲「フェニックス」です

今日は佐賀で

全日本音楽教育研究会全国大会

平たく言えば

日本中の音楽の先生方が集まる会で

弓削田先生の講演会

というよりコンサートがありました

最後にフェニックスを会場で大合唱

その時にステージの上から

指揮をさせていただきました

全国の音楽の先生の

会場を震わせる歌声に感動しました

会場では録音撮影が

禁じられていましたので

雰囲気をお伝えすることができず

残念です

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(6)能登のまいもんを広めよう

「まいもん」とは「美味しいもの」

海の幸山の幸からスイーツと

美味しいものの宝庫です

どんな「まいもん」を

紹介してくれるのでしょう

(7)タービンで輪島に灯を

被災地の子供達にとって

何日も電気が来ないことは

大きなストレスでした

ですので

今年の研究発表には

エネルギー問題についてのものが

多くあります

(8)災害による栄養状態の変化を改善したい

被災地では

お年寄りがトイレに行くのを億劫がり

飲食をしなくなるケースが多くあります

また若い世代においても

仮設住宅での調理が

困難極まることから

適当に済ますことも増えます

そんな状況に解決策を提案します

英語の研究授業を研究する

地震から 661 日目

豪雨から 397 日目

生徒と雑談しました

「7時間全部奥野先生の授業ならいいのに!」

「どうして?」

「だって奥野先生

授業のゴール示してくれるし

ゴールしたらそこで授業終わるし」

「他の先生は?」

「2分ほど余ってもいきなり

小テスト入れたりして

時間ギリギリまで引っ張る」

「最大限に学んで欲しいんじゃ?」

「でも授業の内容終わっとるし

集中力切れとるし

全く意味ないと思う」

「じゃあそれ先生に伝えてみたら?」

「ダメやと思う」

「どうしてかな?」

「俺らうるさくするから?」

自分たちでもわかっているようです

私も現役時代は

この生徒たちと同じことを考えていて

終了のチャイムが鳴っても

授業のまとめをしている先生を

「アホちゃうか

生徒が早よ終われ思てんのに

意味ないやろ」

とどんなに話が途中でも

チャイムと共にサッと終わって

生徒の貴重な休み時間を

1秒たりとも奪わない

そんな努力をしていたものです

キレイに授業をまとめたいのは

教員のサガではありますが

生徒が聞いていないのでは意味ないのです

最近では

「教師がなにを教え込んだか

ではなく

生徒が何を学んだかが大切」

という考えが主流になっています

生徒が言うように

授業の目的達したんだから

そこで授業終わればいいようなものの

「教員は給料もらって働いているのだから

授業をサッサと切り上げて

給料分働かないのは

契約違反だ」

といった問題も絡んでくると

ややこしくなってきます

こういった社会の問題について

生徒と教員とで

じっくり議論する時間も

必要なのかもしれません

しかしながら

教育と経済は

必ずしも相容れないものであって

例えばアメリカの研究で

こんなのがあります

アメリカは結構思い切った

教育に関する実証実験をするお国柄で

ある州で

教員の給料を完全出来高払いにしたそうです

進学実績に基づいて

教員の働きぶりを査定し

結果を出した教員を優遇したそうです

教員のモチベーションが上がり

優れた教育効果をもたらすと

期待されていたのですが

結果は

アメリカの教育施策上

最大の失敗のひとつとなりました

なぜか?

学校がこれまでにないほど

荒れ出したのです

教員の指示に対して

「へん!どうせ自分の成績上げたいだけだろう」

「俺たちに言うこと聞かせれば

自分の給料上がるからな」

全く従わないようになってしまいました

教育の世界に

費用対効果だとか

経済の原理だとかは

決して持ち込んではならないという

教訓とすべきです

【今日のMAJIでWAJI活】

11月1日に開催される

探究学習「WAJI活」発表会

その内容を告知し

繋がってくださる方を見つけるコーナー

(3)ヤマメ大捜査線 in 輪島

環境DNAを調査して

輪島の川にヤマメがいないか

調査しています

生物は体表から剥がれた細胞や糞を

環境中に放出します

河川水中に含まれるDNAを分析することで

そこにどんな生物が住んでいるか特定できます

捕獲する必要がないので

生物や環境への負荷が少ない技術です

(4)神戸震災学習ツアー

かつての被災地神戸を視察して

30年間どのように復興してきたのか

自分の目と足で学んできました

30年経った今だからこそわかる

復興の成功と失敗

その教訓を能登の復興に活かします

(5)スポーツで健康 〜訪問型ジム〜

スポーツが大好きなのに場所がない

このグループでは

自分たちでジムを作ろうと

行政にかけあうなど

さまざまな活動を行い

多くの困難にぶつかってきました

そして今

訪問型ジムという

新しいスタイルのジムを考えました

発表会では

落成したての仮設校舎の

内見会も予定しています

内田洋行様にご支援いただいた

フリーアドレス制の職員室も

ご覧になれます

ぜひのお越しを

【今日の震災新採5】

震災の地に赴任となった

5人の新採者を紹介するコーナー

外国語科の加藤先生の

初任者研修の研究授業が行われました

授業はAll English でテンポよく

教師と生徒のトークが繰り広げられました

こんな授業ならもっと英語好きに

なっただろうなと思いました

特にいいなと思ったのは

教師から日本語の例文が提示され

即座にペアで英語に直す活動

ただ今回の授業では

教員が指名したひとりの生徒の英文しか

全員でシェアできず

その他のペアは

自分たちが作った英文について

合っているのか間違っているのかわからず

モヤモヤするのではと思います

そこで

AIを活用したこんなアプリどうでしょう

もし既にあったら教えてください

全ペアで話している例文を

マイクで拾います

現在門前高校とのオンライン授業で

使用している機器では

教室の一番後ろの席の生徒の

雑談まで拾えるので充分可能だと多います

拾った音声は全て

即座にスクリーンに投影されます

すると全てのペアで作られた英文を

全員でシェアできるのです

その際AIが

文法的な誤りなどを修正して表示します

すると間違った本人は

間違いに気づき

文法的に正確な英文を学べる上に

間違えたことは他の生徒に知られないので

間違いを恐れず話す習慣がつきます

ただ同じような文章ばかり集まっても

面白くも何ともありません

そこで教員に発問力が求められます

「彼は午後三時に駅で彼女を見かけた」

みたいな

他に訳しようのない例文ではダメです

生活に密着し

なおかつ汎用性の高い文章

例えば

「先生遅えな」

主語をどうするかだけでも

何通りも作れるし

そこに一言自分で付け加えるよう指示し

「先生遅えな 何してるんだろう?」

「先生遅えな 忙しいんかな?」

「先生遅えな 時間守れって言うとるくせに

自分が遅れるってどうなん?」

みたいに自由に生徒が作文すると

一気にボキャブラリが増えて

楽しいと思います

集まった例文はそのまま保存されて

いつでもアクセスできるようにしておけば

家庭学習にも使えます

木犀の花咲く頃に故郷へ帰りたいな

地震から 660 日目

豪雨から 396 日目

校庭の金木犀が香る頃となりました

タイトル何のフレーズかわかりますか

「日生のおばちゃん」の歌です

この秋の佳き日

体育祭が開催されました

保護者の方もお越しになり

元気いっぱいの姿を見ていただきました

とはいえグラウンドには

仮設校舎がもうじき完成

生徒席のすぐ後ろに

工事用のフェンスが

限られたスペースに

トラックを斜めに描く

というアイデアできり抜けます

不便なら不便なりに

アイデアが湧くものです

普段のことを普通通りにしようとするだけで

生徒も先生も考える力が

鍛えられる

おもしろい環境です

種目も工夫を凝らしてあります

運動が得意ではない生徒も

みんなが楽しめるような

工夫が散りばめられています

生徒会の生徒が

福岡第一高校さんの

夜の体育祭を見て刺激を受け

趣向を凝らして

種目設定をしてくれました

グラウンドの隅っこには

野球のブルペン

以前の屋根付きのに比べると

雨の日は使えませんが

できることをやるだけです

こちらもがんばりましたよ

陸上部が自分たちでこしらえた

お手製の砲丸投げ練習場です

ここで練習して