校長室より「おこらいえ」

太平洋と日本海を桜でつなぐ歌

地震から 467 日目

豪雨から 203 日目

「桜で霞む兼六園

お殿様も見てたっけ

天守閣より微笑んで」

私が小学生の頃

輪島の河井小学校の校庭に

桜を植えながら歌った歌です

「太平洋と日本海を桜でつなぐ歌」

名古屋と金沢を結ぶ国鉄バスの車掌さん

その沿線に桜を植えて

太平洋と日本海を花で結ぶことを夢見て

一本一本植えられました

今も沿線に見事な花を咲かせる桜並木

その日本海側の終着点が

輪島の河井小学校の校庭だったのです

今夜夜10:30よりNHK「時をかけるテレビ」で

当時のフィルムが蘇ります

ぜひご覧ください

昨年12月に参加した

パリのOECD本部での

OECD Education2030プロジェクト∞無限大の

「生徒教師国際サミット」

「体験・感想報告」がまとまりました

本校生徒からの提言もまとめられています

ぜひご覧ください

私の方はといえば

火曜日お昼に輪島高校全日制の入学式

夜には定時制の卒業式を終え

夜行バスと新幹線を乗り継いで

福岡第一高校さんの入学式

帰ってきて昨日は商業教育研究会

そのまま今日は校長会と

ずっと学校へは顔を出していませんが

先生方がそれぞれご自分の持ち場で

活躍している様子を

ホームページで確認しています

一昨日は対面式や部活動紹介

合唱「フェニックス」のお披露目会がありました

自走する組織輪島高校の本領発揮です

今日の校長会では

塩田教育次長から

学校の課題の早期把握とその解決に向けて

というお話がありました

その上で

「課題」を「のびしろ」と捉えろ

とも

なるほど

これなら何かしてやろうという気になりますね

そういった意味では

のびしろだらけの奥能登の高校

何を仕掛けようか

ワクワクしてきます

明後日から

大阪万博が始まります

開会セレモニーは

明日の夕方

つまり1日前からスタートです

震災で何もかも失った輪島高校和太鼓部が

震源地の奥能登珠洲から

復活の太鼓を打ち鳴らします

震源地近くには禄剛崎灯台

通称「狼煙の灯台」があり

まさに「復活の狼煙」です

その後全校各地を25時間オンラインで繋ぎ

最後は万博会場でのフィナーレの花火と

私たちとも交流のある帝京安積高校さんの

東日本大震災からの復活の太鼓に繋げます

なんだかオープニング前から

いろんな問題点が指摘されていますが

「なんでもいい

前を向くための元気になるなら」と

一生懸命がんばっている被災地の高校生の気持ちを

感じてもらえたらと思います

【被災地に電気が灯るまで】第18回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第6回で

亜鉛や鉄などの金属は塩酸に浸けると

水素の泡を出しながら溶ける

ということを学びました

今日はこの反応を化学反応式で表してみましょう

金属が液体に溶けるなんて

なんだか信じられませんが

日常的によくみられます

例えばカルシウム分や鉄分を多く含む温泉などです

液体に溶ける時には

金属は陽イオンの形になっています

水は

イオンのように電気を帯びたものを溶かすからです

亜鉛 Zn は電子を2個放出して陽イオンになります

化学反応式で表すと

Zn → Zn2 + + 2e−

この時放出された電子は

水の中に溶けていた水素イオンが受け取って

2H+ + 2e− → H2

発生する水素の泡はこれです

一方銅 Cu ではこの反応は起こりませんでしたね

以上のことを踏まえて問題です

Zn H Cu を

電子を受け取る力の強い順に並べてください

答えは明日

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は2月26日「自然は不思議の宝箱」を読んで

「氷が溶けると水になります

では雪が溶けると何になるでしょう?」

このなぞなぞは「おこらいえ」を見た

奥野先生が授業中に話してくれて

(奥野先生 授業のネタに使ってくださったんですね)

私はなぞなぞになると

なぜか「絶対に解きたい!!」

という気持ちが沸いてきます

必死に考えましたが

全然わかりませんでした

どこかから「春じゃない?」

という声が聞こえて

それでもなお???だったけど

先生が

「冬が終わり暖かくなって

雪が溶けると春になります」

と解説をしてくれてやっと意味がわかりました

それを聞いてすごくスッキリしました

私はあまり勉強のやる気を持っていないのですが

このなぞなぞの答えを必死に探す熱量を

勉強に持っていけたらいいな

考える→スッキリ→楽しい

のループができればいいなと気づきました

仮設に入ってから

本当の家から離れてしまいましたが

人目が気にならない広大な散歩道を手に入れたので

植物の周りの雪や空を見上げて

雨雲をしっかり見てみたり

自然に着目して散歩してみようと思いました」

《匿名希望》

勇気の蒟蒻芋

地震から 466 日目

豪雨から 202 日目

【被災地に電気が灯るまで】第17回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第15回で

原子に電子が入ってくると

『マイナスイオン』を生じるということを学びました

この『マイナスイオン』という言葉

よく耳にしませんか?

『マイナスイオン』発生機能付きの

空気清浄機やエアコンそしてドライヤーなどです

そして

「『マイナスイオン』が多くなると

人体の生理作用が快調となり

自然治癒力が高まって細胞を活性化します

緑の多い高原や田園地帯などで療養すると

病気が治るのはそのためです

この場合の『マイナスイオン』とは

大気中の原子に電子が付いて

マイナスに帯電したものを指しています」

とっても素敵なものらしいのですが

「え?その電子どこから来たの?」

とずっと私の頭の上には

「?」がいっぱい浮かんでいます

なんか騙されているような気もするのですが

ノーベル物理学賞を受賞した

レナード博士によって実証された

『レナード効果』によるものなのだそうです

と言われるとどうやら私の無知のようです

よし調べてみよう

「滝や海の水しぶきが衝突して細かい水滴になると

その過程で空気中に電子が放出され

マイナスイオンが生成されます」

とのことですが

放出した方はプラスイオンにならないのかな?

また別の説明では

「水が細かく粉砕される時に

空気分子からプラスの電気が奪われて

マイナスに帯電する現象を指します」

プラスの電気?

陽子のこと?

そういえば陽電子って言葉も聞いたことがあるな

最近ではググると

「AIによる概要」 と表示された説明が

真っ先にヒットするので

お陰様でなんでも疑る習慣が

身につきつつあります

お!?

ようやく納得できる説明が

「水が急激に微粒化した時に

大きい水粒子はプラスに帯電して落下し

小さい水粒子はマイナスに帯電して

周りの空気をマイナスに帯電させる」

ということは

滝の周りは

「マイナスイオン」いっぱいで

身体にいいけど

滝壺は「プラスイオン」だらけで

身体に悪いのか?

なら滝行はどうなる?

新たな疑問です

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は3月6日「久々の調理実習」を読んで

「豚汁は老若男女問わず大人気ですよね

私も豚汁が大好きです

豚汁は家庭や地域によって材料が違うらしいです

私の中での豚汁の具材は

豚肉 糸こんにゃく(または長方形のこんにゃく)

ネギ(小さい時もあれば大きい時もあります)

ごぼう 人参 玉ねぎ えのき 里芋 大根 白菜です

味付けは出汁入りの味噌にしています

豚汁について歴史とか場所とか

少し興味があったので調べてみました

豚汁に入れたい定番具材7選

豚肉大根人参蒟蒻長葱里芋牛蒡です

豚汁の起源には諸説ありますが

平安時代から存在していたり

鹿児島の郷土料理がルーツだったりする説があります

薩摩藩で食べれていた牛肉入りの味噌汁薩摩汁である

と言われています

豚汁の読み方は地域によって

『とんじる』と『ぶたじる』に分かれます

地方によって具材も違います

北海道はバター

島根県は酒粕

高知県は生姜

宮崎県は柚子胡椒と地方の特産品を入れるそうですよ

また関東は赤味噌 関西は白味噌違うことが多いそうです

最近サツマイモを入れたら

もっと美味しくなることに気づきました

サツマイモの甘さが豚汁にすごく合っています

豚汁は寒い季節の時に食べるのが好きです

体から心までポカポカと温まります

お母さんが作ってくれる豚汁が大好きです

一緒に買い物してワイワイとお話ししながら

豚汁を作るのが大好きです

今度ひとり作って

いつも頑張っている人たちに

まかないできたらいいなと思っています

おいしいと思ってくれますように」

《匿名希望》

エッセイ風にまとめ上げてくれました

ところで蒟蒻ってすごい食べ物ですね

「初めてナマコ食べた人って勇気あると思うわ」

という話をよく聞きますが

私は蒟蒻の方がすごいと思います

とても苦くて食べられない蒟蒻芋

食べると痛みを伴い

最悪呼吸困難で死に至る毒芋

すりおろして水にさらして

灰をまぶして固めて

そんなものどうして食べようと思ったでしょう

しかも特段味がするわけでもないのに

蒟蒻芋の苦味の成分はシュウ酸カルシウムです

他の芋にも含まれます

山芋が唇や手に触れるとかゆくなるのは

針状に結晶化してチクチクするからです

「山芋にかぶれたら酢で洗え」

というおばあちゃんの知恵があります

これはなぜか化学選択者のみなさんはわかりますか?

「弱酸の遊離」ですね

酢酸よりも弱い酸の塩であるシュウ酸カルシウムが

水溶性のシュウ酸に変わったからです

ところで「かぶれる」を漢字で

「気触れる」と書きます

確かにかゆいかゆいと掻くさまは

気が触れたようであります

蒟蒻芋の主成分は「マンノース」です

「マンナンライフの蒟蒻畑」です

これは「グルコース」などの糖分の仲間です

ところが人間は「マンノース」を吸収できないので

食べても太りません

それどころか「グルコース」などと結合する性質があるので

無駄に食べた糖分をいっしょに排泄させてくれます

ダイエット食品として重宝している理由です

フェニックス再び

地震から 465 日目

豪雨から 201 日目

昨夜

定時制の入学式を夜に終えて

夜行バスで京都に来ました

これから新幹線で博多に向かいます

昨年ご支援くださった

福岡第一高校さんの入学式で

お祝いの言葉を述べさせていただくためです

それにしても京都の街は

千年以上もその美しさを留め続けるなんて

きっと地震の起こらない土地を選んで

造られたのだろうと勝手に想像し調べてみると

大間違いでした

平安時代の記録には

827年 887年 938年 976年と

立て続けに死者が出る地震が起こっています

平家滅亡の1185年にも大地震に襲われ

平家が寄進した大寺院がことごとく倒壊しました

まさに諸行無常の響きです

この時の様子は鴨長明の「方丈記」に詳しいです

「山はくづれて河を埋

海は傾ぶきて陸地をひたせり

土裂けて水涌き出で

巌割れて谷にまろび入る」

だとすると現存している神社仏閣の

耐震技術は驚くべきものだということになります

「フェニックス」

作曲家の弓削田健介さんが

被災地の子どもたちの声を紡いで

合唱曲をつくってくださいました

そのお披露目を輪島高校で本日行います

健介さんに加え

金沢大学アカペラサークル「メロメロ」から

リンゴちゃんとみらいちゃん

そして吹奏楽部と野球部の生徒による合唱です

「フェニックス」まさに「不死鳥」を思わせる

そんな讀賣新聞の記事を目にしました

輪島塗製造販売「輪島キリモト」の

桐本 泰一 さんが

金沢市内のホテルで講演会を行ったという記事です

泰一さんは私の二歳年上

中学のときはライバル校の野球部で一塁手

高校のときは陸上部のエースで

当時野球部だった私も駅伝大会にかり出されて一緒に走りました

そして大学を卒業してそれぞれ地元に戻ってからは

別のバンドで音楽活動をやって

いっしょにライブなんかをやった関係です

のびやかなハイトーンボイスで

スターダスト☆レビューや

SING LIKE TAIKING の曲が印象的です

輪島塗を世界に発信する活動をなさっていて

震災後も

「地震なんかに負けるな!」と

先頭にたって輪島市民を鼓舞されていて

その力強さに多くの人が支えられていました

地震で機械・道具・商品が被害を受けた工房も修理し整理して

さあこれからというとき

豪雨で浸水し再び打ちのめされてしまいました

そんなとき

泰一さんの同級生で高校の校長先生をされた方から

「あの泰一がな・・・

『今度だけは助けてください・・・』

ってテレビで言っとった・・・」

と教えていただきました

それを聞いて私も

「あの泰一さんが・・・まさか」

と力を落としてたんですが

今

廃棄されそうになった朱色の漆器を

透き溜という色に生まれ変わらせて

今の暮らしで使える表情にしたり

傷んだ器に漆絵や蒔絵を施して付加価値を高めたり

これまでの輪島塗になかった取り組みを

されているそうです

『一度死んでいる』と言っても

過言ではないほどの打撃を受けた輪島塗について

「素材や技法を守りながらも

今の暮らしの中に入り込むような

開発をする機会が来た」

と新機軸の商品展開に向けて

不死鳥のように立ち上がったようです

「星のシャワーに包まれて

いま生まれ変わる

心の空で呼ぶ声がする

寂しさに立ち向かう

勇気と響き合って

一人じゃないよ

思い出して

燃える翼で 夜を翔けて 君は蘇る

過去のヴェールを解き放って

いま生まれ変わる

あの日の涙 強さに変えて

さあ限りない空へ

もう一度

未来を描こう」

【被災地に電気が灯るまで】第16回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

私にとっては懐かしの授業のつもりで

最終的には東大の入試問題の解説まで進もう

そう考えて連載しています

ですので大学進学を目指す諸君はぜひとも理解しながら

そこまで必要でない人は理解できる回だけ

読み物を楽しむ感じで軽く読んでいただけると…

今日は化学反応式について

第15回までに

原子から電子が出ていくと陽イオンに

電子が入ってくると陰イオンになることを学びました

ナトリウム原子から電子が1個出て行って

陽イオンになる様子を化学反応式で書くと

Na → Na+ + e-

e- は電子を表します

酸素原子に電子が2個入って来て

陰イオンになる様子は

O + 2e- → O2-

入学おめでとう!

地震から 464 日目

豪雨から 200 日目

入学式へ向かう朝

のと里山海道からの風景です

大きく波打った道路の眼下に

幻想的な雲海が広がっています

タイトル「天空の地獄路」

「街プロ」の取り組み

一つずつひとつずつ身を結んでいます

桂木智哉くんが取り組んできた

子供の居場所づくりプロジェクト

いよいよイベントの開催が決まりました

ぜひお越しください

今日は入学式

77名の入学生を迎えました

道路の寸断が解消され

より広い地域から集まってくれました

こんな挨拶しました

「年齢を3で割った数字が

人生を一日に例えたときに

その人が何時頃を生きているかを

表す時間となります

入学生のみなさんは15歳

3で割って5

今つまり朝の5時を生きています

2年生は5時20分

3年生は5時40分です

3時頃コロナが襲ってきて

ベッドから出るな!

と無理矢理押し込められたり

4時過ぎには地震で起こされ

こっちのベッドはダメだから

あっちの布団で寝ろ!

大好きな家族と離ればなれになって

集団移転しなければならなくなって

本当にいろいろありました

ともあれ今は朝の5時

これからだんだん明るくなっていきます

少しずつ温かくなってきます

3時と4時に起こされたからといって

二度寝しちゃダメですよ

布団の中でスマホいじっていないで

飛び起きて布団を蹴飛ばしましょう

覚醒ホルモンつまり目覚めのホルモン

というものがあります

このホルモンは朝目が覚めると同時に分泌されます

そして一日ぱっちり良い目覚めをもたらしてくれます

ただし分泌されるのは目覚めてからの20分間だけ

しかもその20分間に身体を動かさないと

そのホルモンは分泌されません

つまり目が覚めてから

20分間布団の中でゴロゴロしていると

日がな一日眠たい状態が続くのです

朝の20分間つまりそれは今日からの1年間になります

みんなの一日つまりみんなの人生は

この瞬間からの1年間の過ごし方で変わってきます

どうぞ布団から飛び出してください

身体を動かしてください

そして頭を使ってください」

今日の入学式にはまたまた

フラワースクールミュゲ主宰の水上詩子さんから

お花の飾り付けとコサージュの

プレゼントをいただきました

新入生の胸にはエアリーフローラのコサージュ

エアリーフローラは

石川県で8年の歳月をかけて開発した

フリージアの新品種です。

日本人の好みに合う中間色と

全国でも類を見ないカラーバリエーションの豊富さが

特徴です

2012年春に7色でデビューし

その後2017年に3色

2020年に1色

2024年に2色が追加され

現在13色となっています

キャッチフレーズは『旅立ちを祝う花」

花言葉は『希望』です

※ 以上「いしかわ百万石食鑑」より(写真も)

https://ishikawafood.com/foods/227/

能登の農家も積極的に栽培しています

東京の方が高く買い取ってくださるらしく

ほとんどが東京へ流通してしまうそうです

詩子さんはさらに高く買い取って準備してくださいました

本当にありがとうございます

青森県の伝法利高さんも来てくださいました

伝法さんは昨年日本一周の旅の途中

立ち寄った金沢で

春の大会を戦っている本校野球部の試合を観戦

感動されて以後応援してくださっています

詳しくは野球部インスタで

https://www.instagram.com/wajima_hs_baseball?igsh=MXRheml4aDhhMnIzMA%3D%3D&utm_source=qr

【被災地に電気が灯るまで】第15回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第14回では

マイナスの電気を持った電子が出ていくと

残った原子はプラスの電気を持った

「陽イオン」になることを学びました

反対に電子が入ってくると

マイナスの電気を持った

「陰イオン」「マイナスイオン」になります

ところでこの「イオン」という言葉

「ion」と書きますが英語では「アイアン」と発音します

「イオン」というのはドイツ語読みです

「陰イオン」は「anion」

日本語では「アニオン」と発音しますが英語では「アナイアン」

不定冠詞をつけて「An anaion」「アナナイアン」

鉄が陰イオンになると「An iron anaion」「アナイアナナイアン」

鉄が陰イオンになることはほとんどないのでよかったです

明日は入学式

地震から 463 日目

豪雨から 199 日目

暖かくなり

電線の復旧工事も本格化してきました

とはいえほとんどの電柱は

まだ傾いたまま放置されています

こちらは輪島の桜の名所

一本松公園です

手前に写る傾いた電柱を尻目に

お花見用の提灯が下げられました

でもまだ蕾は固く

満開になるとこの山全体が桜色に染まるのですが

もう少し時間がかかりそうです

そんな桜前線の到来を心待ちにしている

輪島ではありますが

輪島高校の桜だけは

一足お先に満開となりました

まるで明日の入学式を

心待ちにしているかのようです

【被災地に電気が灯るまで】第14回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第13回では陽子や電子など

原子のつくりについて学びました

陽子の数によって原子の種類が決まります

そして陽子の数と電子の数は

どの原子でも同じです

例えば陽子を11個持つ原子はナトリウムですが

電子の数も11個です

陽子1個が持つプラスの電気の大きさと

電子1個が持つマイナスの電気の大きさは同じなので

原子全体としてはプラスマイナスが打ち消しあって

電気を帯びていない状況になっています

ところがなんらかの理由で

原子から電子が出ていくと

マイナスの電気が出ていってしまうので

原子全体としては

プラスの電気を帯びた状態になります

このような原子を

「陽イオン」「プラスイオン」

などといいます

実はこの電子の出入りこそ

電気が起こるしくみに関係があります

いよいよ発電の本質に迫ってきましたよ

では原子になんらかの理由で

電子が入ってきたとしたら

どうなるでしょうか?

答えは明日

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は1月23日「群青のフェニックス」を読んで

「群青という曲がどういう意味でつくられたのか

初めて知ることができました

私も校長先生と同じで

能登半島地震後に

『群青』は東日本大震災後に

子供たちが作った歌だということを知りました

それから私は

この曲は亡くなってしまった同級生が

今でも天国から見守ってくれている

そして今でもことを君を忘れないという

そんな思いが込められた歌詞なのではないか

と思いながら聞いていました

しかし校長先生のブログで読み本当は

離れ離れになった友達や同級生に向けて

書かれたものだったと知り

歌は聴く人によって

いろいろな受け取り方ができるのだなと思いました

そして本当はどういう意味で書かれたかを知ったとき

その歌はより美しく聞こえるような風に思いました

私は昔歌の歌詞などを考えながら聞いていませんでしたが

歌に込められた意味を知る機会が増えたことで

最近は歌を聴くとき毎回

歌詞を検索したり見ながら聞くようになりました

歌詞の意味を理解しながら歌を聞くことで

心が引き込まれ

今までよりずっと楽しみながら音楽を聴いている気がします

昔の流行っていた歌やよく聞いていた歌を今聞き返すと

その歌をよく聞いていた時に悩んでいたことや

その時の気持ちや匂いみたいなものを思い出し

いつも心がぎゅっと押しつぶされるような感覚になります

でもその感覚は嫌なものではなく懐かしいみたいな感覚です」

《匿名希望》

のと里山海道情報

地震から 462 日目

豪雨から 198 日目

今日はほぼ一年ぶりに

「のと里山海道」の復旧の様子を

お知らせします

「のと里山海道」は

金沢と能登半島とを直結する大動脈です

途中で能越自動車道が分岐し

七尾 高岡方面へ伸びています

たしか日本海博覧会が開催された頃

金沢-羽咋間が「能登海浜道路」として

開通しました

日本海博覧会の会場はその後

西部緑地公園として整備され

野球場や陸上競技場などの

複合施設として利用されています

昭和57年に穴水まで延伸

「能登有料道路」として全線開通し

通行料は全線片道 1,180 円

大型車になると数千円に跳ね上がるので

野球部で練習試合に出る時は

毎回通行料だけで一万円近く払っていました

その後平成25年に無料化され

『のと里山海道』として今に至ります

羽咋にある柳田インターを過ぎると

景色は一変します

2007年(平成19年)に発生した

能登半島沖地震の際にも大きく崩れ

長年かけて復旧していたのですが

今回の地震で再び崩れてしまいました

なんとか通れる箇所を活用し

迂回路をつけるなど

現在では全線通れる感じにはなっています

それでも悪路が続くので

車と運転手への負担は

並大抵のものではありません

道路状況をよく知らない

金沢加賀地区にお住まいのみなさん

「輪島高校の帰りに能登高校に

これ届けて帰ってきて」などと

軽い気持ちでお遣いを頼むなどということは

決してしないでください

大袈裟な話ではなく

命懸けの運転を強いられているのです

【被災地に電気が灯るまで】第13回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第12回では

電池の仕組みを知る上で必要な

原子について学び

説明文の中におかしなところがないか

問題提起しました

説明文を繰り返すと

「原子は

プラスの電気を持った陽子がくっついた原子核のまわりを

マイナスの電気を持った電子が飛び回っている

異なる電気同士は引き合うので

電子は原子核にひきつけられている

一方同じ電気同士は反発し合うので

電子はお互いに反発し合いながら飛び回っている」

いかがですか?

毎年この問いかけをすると

数人の思考力のある生徒が気づくのですが

「なぜ同じプラスの電気を持った陽子が集まった原子核は

バラバラにならないのですか?」

日本で初めてノーベル物理学賞を受賞した

湯川秀樹博士もこのことについて気づき

「中間子」の理論にたどり着いたのです

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は卒業式の日のブログを読んで

「3月3日に先輩方の卒業式がありました

正直自分が卒業しない卒業式は

退屈なものだろうと構えていました

案の定次から次へと先輩方の名前が呼ばれるたびに

意図せずまぶたが落ちてきました

この後も長い話が続くんだろうなと心の中で思っていたとき

校長先生の式辞になりました

するとみんなが少しざわざわしてきて

どうしたんだろうと背伸びをして前の方を見てみると、

校長先生がギターを持っていました

校長先生にとって思い入れのギターだと言うことを知りました

何を歌い出すのかなと思っていたら

玉置浩二さんのメロディーを歌っていました

校長先生の歌声や込めた思いは

先輩方により伝わったと思います

私もきっとあの瞬間を忘れる事はないと思います

なんてったって歌を歌う校長先生に

私は今までで会った事はなかったので

その後の志田さんの答辞はすごく心に響きました

高校生活の一瞬一瞬を心に刻みながら

3年間歩んでこなければ出てこない言葉の数々でした

私ももう高校3年生になりますが

一緒一瞬を大切にしようと思いました」

《匿名希望》

鉄砲伝来

地震から 461 日目

豪雨から 197 日目

ゴールデンウィークに計画している

ポルトガル教育視察

2名の2年生が行くことに決まりました

ポルトガルといえば

日本に鉄砲をもたらした国として知られます

1543年

インドから中国へ渡ろうとしていた西洋の船が

嵐にあって種子島に漂着します

乗り合わせた中国人を見つけた

種子島地頭の西村織部之丞は

咄嗟に砂浜に漢字を書いて

筆談を始めるのでした

そしてこの船はポルトガルから商売に来たことを

理解します

さっそく島主の種子島時堯に報告したところ

血気盛んな16歳の若き島主は

その持ち物の鉄砲に興味を示します

2挺の銃を2000両でお買い上げ

1両は今のお金に換算すると10万円なので

しめて2億円

なんというボンボン息子という気もしますが

日本の歴史を大きく変える買い物だったことを考えると

安いものかもしれません

現在年間2000億円ずつトランプに払い続けている

思いやり予算に比べると端金(はしたがね)ですね

買い上げた2挺のうち

1挺は藩主島津家を通して室町幕府へ献上

もう1挺は

刀鍛冶の八板金兵衛に渡しその複製を命じます

卓越した技術を持つ金兵衛は

たちまち複製に成功しますが

実際に撃ってみると暴発して使い物になりません

当時日本にその技術がなかった

「ネジ」に秘密があることまではわかるのですが

その製法がとんとわかりません

1年後再来日したポルトガル人に

その製法を尋ねたところ

教えてもいいが

代わりにお前の美しい娘を妻によこせという

1年間父親の苦しむ姿を見続けていた娘若狭は

自ら進んでポルトガルへ嫁ぐのでした

なんか大河ドラマになりそうな展開です

さて日本の歴史に欠かすことのできない種子島

科学的にも非常に重要な意味を持ちます

ご存じJAXAのロケット発車台がある場所でもあります

種子島には世界最大の〇〇として

ギネスブックに登録されている施設があります

それは「世界最大の一枚扉」です

https://www.khi.co.jp/rd/technologies/infra/infra2.html

ロケットを組み立てた後

発射台までそのまま運搬するために

必要な扉です

高さ67mあります

私はこの施設を見に

種子島を訪れたことがあります

夕食に入った料理屋で

地元の漁師と意気投合し

ひとしきり盛り上がりました

そこでトビウオの刺身を生まれて初めて食べたのですが

その美味しかったこと

地元の漁師曰く

種子島には独特のトビウオ漁があるそうです

漁師が甲板に仁王立ちになり

そのまま船を走らせる

すると飛び跳ねているトビウオが

仁王立ちの漁師の胸板に勝手にぶつかり

足元にボタボタと溜まるのだそう

酔っ払いの話なので

どこまで本当かわかりませんが

ところでロケット発車台

どうして日本では種子島にあるのでしょう?

単に土地があるからではなく

科学的な理由があるのです

発射台は垂直に建てられているのではなく

少し東へ傾けて建てられています

それは地球の自転による遠心力を利用して

発射にかかるエネルギーを節約するためです

室伏選手のハンマー投げをイメージするとわかりやすいです

遠心力は赤道に近いほど大きくなります

なのでできるだけ南にある種子島に

発射台が設けられているのです

アメリカのNASAの発射台も

フロリダにありますしね

娘若狭の決断もあり

ネジを作る技術を手に入れた金兵衛は

やがて西欧の技術を上回る

高品質の国産鉄砲を作り出します

当時西欧では融点の低く脆い青銅でしか

鉄砲を作ることができなかったのですが

日本に古来から伝わる刀鍛冶の技術を生かし

西洋の鉄砲をはるかに技術的に上回る

鉄砲の製作に成功するのです

トランプが関税をかけてきやがっていますが

報復措置を考えるのではなく

高くても買いたくなる

高品質の製品をつくりつづけることが

日本の生きる道であり

そして使命であると

あさはかな素人考えを巡らせています

キワニスさんありがとうございます

地震から 460 日目

豪雨から 196 日目

いよいよグラウンドの整備が始まりました

今のところ4月いっぱいで

使えるようになる見込みです

グラウンドの3分の1ほどには

仮設の校舎が建つ予定で

いろいろ制限はありますが

待ちに待ったグラウンドでのプレイです

これまで色々ありました

行政には他に優先すべきことがありすぎて

自分たちで

不要になった人工芝を持ってきて

敷こうとしたけどとても重くてダメで

自分たちで石拾いから始めても

せいぜいキャッチボールができる程度の

スペースを確保するのがやっとで

日本航空高校さんのグラウンドをお借りしたり

ボールを使わなくてもできるトレーニングを工夫したり

単に自分達が野球をしたいだけじゃなくて

行き場をなくした子供たちに

遊び場を作ってあげたくて

身体を動かす機会を失った

お年寄りに動ける場所を提供したくて

一生懸命活動してきました

そんな選手達を応援してくださる方が

今日学校においでくださいました

金沢キワニスクラブ会長の石動博一様

同じく次期会長の松崎充意様です

キワニスは世界各地に広がる社会奉仕団体で

地域社会に貢献しています

子どもたちへの奉仕を目的としており

「Serving the Children of the World」

を合言葉としています

全国のキワニスクラブ様からいただいた

たくさんの支援金を持ってきてくださいました

グラウンドやネットなどの施設は

県の予算で今整えていただいているので

そのほかの設備の充実に活用させていただきます

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は「街プロ発表会」を読んで

私が選んだブログは3月13日に投稿された記事です

震災が起こる前から輪島高校には

高校生が主体となって輪島市が直面している課題の解決に向けて取り組む

「WAJI 活」という授業があるということを姉から聞いていました

入学当初は楽で楽しいイベントしよう

友達と遊びながら行うことができる活動をしよう

と正直思っていました

しかし震災後「WAJI活」が

復興をメインとした「街プロ」となり

私のこれまでの考えもがらりと変わりました

復興の話を小学生をターゲットとして広げるために

自分ひとりで「カタリバ」さんにアポを取り

イベントを開催することができました

入学当初の私からは考えもつかない行動力でした

このおかげで高校生活で大きな成長を感じることができ

自己肯定感も上がりました

もし震災がなかったら

ひとりで行動してイベントを開催するという機会も

なかったと思います

なぜ先生が高校生の私たちに

「街プロ」をしようと声をかけてくれたのか

今なら理由がわかる気がします

自分のように震災があったけど成長できたこととか

自分を少しでも好きになれたこととか

震災の「せい」でではなく震災が「あっても」という

次のステップを示してくれた先生方には

とても感謝しています

輪島高校に入学できて

「街プロ」に参加できて

本当に良かったと改めて感じました

《稲木茉那》

「みつばちプロジェクト」に取り組んでいる

以前にも紹介したまなちゃんです

てんやわんやって

地震から 459 日目

豪雨から 195 日目

4月3日

先生方は新年度の準備にてんやわんやです

てんやわんやって何?

不思議なことば

気になったので調べてみたら

「てんやわんや」の語源は

「手に手に」を意味する「てんでん」と

関西方言で「むちゃくちゃ」を意味する「わや」

が結合した言葉です

江戸時代からある言葉ですが

獅子文六の新聞小説によって

広く一般に使われるようになったそうです

昨年の文化祭の際に

軽トラ市でお世話になった

舩坂木工株式会社の代表取締役社長

舩坂 誠司 様が再び学校を訪れてくださり

たくさんの支援金をくださいました

生徒の「街プロ」の活動費として

有効に活用させていただきます

本当にありがとうございました

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は「人生を一日に例えると」

「自分の年齢を3で割った数が

人生を1日に例えたときに

何時ごろを生きているのかを表している

と書かれた校長先生のブログを見ました

私もやってみたところ今は17歳

3で割ると5.66…なので

大体午前5時半ごろを生きていることになります

こう考えてみると

私はまだ始まったばかりなんだなと思います

これから時間が経つにつれ

とうとう私にも受験といった

人生が大きく変わるであろうイベントが近づいてきます

その頃にはもう18歳なので

1日に例えると午前6時

まもなく目覚めようとしている時間です

輝かしい気持ちで

目覚めることができたらいいなと思います

そのためにも受験までに自分にできることを精一杯やります

今から始めても受験までは人生の1日にしたら

あと30分もないので

人生の1分1秒を大切に生きたいと思いました

1日は24時間ですが

私の人生は1日では収まりきらないくらい

長生きして健康で充実した生活を送りたいです

24 × 3 = 72 72歳

時間が経つのはあっという間なので

すぐにその時が来てしまうかもしれません

良い体作りのためにもまず散歩でもしてみようかな」

私は60歳

3で割ると20つまり夜の8時

仕事を終えて帰ろうとしたけど

やり残したことがあって

学校に戻ってきた感じでしょうか

働き方改革でいうと

あまり推奨されませんが

未来を創る仕事のアディショナルタイムをいただき

多忙ではありますが多忙感は全くありません

大河ドラマ「べらぼう」に登場する田沼意次

賄賂政治のイメージがありますが

最近の研究ではその評価が変わりつつあります

大変仕事に熱心で

1ヶ月のうち20日間は

江戸城に泊まり込んで

仕事をしていたほど

身を粉にして江戸幕府の財政の立て直しに

奔走していたそうです

でも発災直後の能登地区の役場の方々は

それ以上でしたね

【被災地に電気が灯るまで】第12回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第11回までに

「ボルタの電堆」の発見の歴史について

説明しました

今日からしばらく

「ボルタの電堆」では何が起こっているのか

化学的に説明します

頑張って説明するので

化学嫌いのみんなもついてきてね

この世の全ての物質は原子からできています

原子は中心にある原子核と

その周りをうろちょろしている電子からなります

原子核の中には

プラスの電気を持つ「陽子」があります

「陽子」を何個持つかで

その原子の種類が決まります

たとえば陽子を1個持つ原子は水素原子

陽子を6個持つのが炭素原子という具合にです

原子核の周りをウロチョロしている電子は

マイナスの電気を持っています

電気的には「同じもの同士」は反発しあい

「違うもの同士は引き合います

マイナスの電気を持つ電子は

プラスの電気を持つ原子核に引きつけられています

と同時に同じマイナスの電気を持つ電子同士は

お互いに離れようとしながらウロチョロしています

さて今日の説明の中に

明らかにおかしい部分があるのですが

気づいた方いらっしゃいますか?

この指とまれにとまれない子

地震から 458 日目

豪雨から 194 日目

今日は石川県高等学校長協会の会議がありました

協会の会長は金沢泉丘高校の岡橋勇侍校長先生

岡橋先生の初任校は輪島高校

発災以来ずっと被災地に心を寄せてくださっています

とにかく話題が豊富な方で

いつも涙あり笑いありのご挨拶をくださいます

今日最も心に残ったのは

「この指とまれにとまれない子」

を大切にしようというお話

「この指とまれ」と言ったとき

輪に入れずにポツンといる子

私が教師を志した気持ちを思い出させてくれました

大学生の時

塾の講師のバイトをしていた頃の話です

いわゆる進学校を受験する中三生の担当は

優秀な医学生のバイト

私は勉強も部活も好きではない

親に言われてイヤイヤ来ているような

学校に行くのもイヤな

この指にとまれない子たちのクラスでした

それでも

「先生ちょっと勉強好きになったよ」

とか言ってくれるようになって

受験の2日前

「高校行ったら部活にも入ってみようかな」

「先生明日も塾来るね」

「最後まで教えてね」

と別れたのでした

ところがその子たちとは

二度と会うことができませんでした

あくる日塾へ行くと

「その子たちのクラスは今日は休みにしました」

家で勉強しなさいと帰したみたいです

受験前日はいわゆるトップクラスの子に

全勢力を注ぐのが塾の経営方針でした

それ以来

指にとまれない子のために何かしたい

教職の道を志すようになったのでした

【被災地に電気が灯るまで】第11回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第10回では

「ボルタの電堆」が人類初の電池であるとして

掲載している教科書があること

しかしそれには問題があるということを書きました

今日はどこに問題があるのか学んでいきましょう

「オーパーツ」

それは時代や文化に合わない

「場違いな遺物」や「人工物」のこと

たとえば

ボリビアのエルフェルテ遺跡にある

UFOの発射基地らしき遺跡

https://corona.shin-dream-music.com/participation-alien/

実際には宗教施設ではないかと言われています

たとえばラスコー洞窟の壁画

https://newt.net/fra/mag-887644122960

壁画自体はこの時代にあったとしても

特段不思議はないのですが

謎その1は

洞窟の奥深く酸素の薄いところに描かれていること

酸素不足の朦朧とした状態で描いたから

これだけ芸術的な作品に仕上がったのだ

という説もありますが

謎その2は

洞窟の奥深く真っ暗な場所に描かれていること

すすが全くついてなくて

火を焚いた痕跡がないのです

電気でもあれば別ですが

いずれにせよ

外に出て狩りをしてなんぼの時代に

真っ暗な洞窟にこもってこの作品を仕上げた人は

人類初の引きこもりでは?とも言われています

「3年寝太郎」のように

大器晩成の物語もあることだし

同じ内容を同じ学年で学ぶ今の教育システム

見直してもいいんじゃないかなと

個人的には思っています

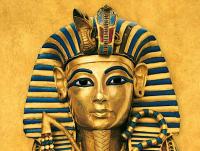

たとえばツタンカーメンの黄金のマスク

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/2318/

金箔を叩いて薄くして貼り付けたと思われますが

電気を使って金メッキしたような美しさです

この時代に電気があったはずもないし…

電気がないと無理なような

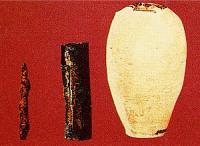

たとえばピラミッドの中から見つかったこれ!

陶器製の器に銅と亜鉛の棒が突っ込んであります

賢明なみなさんはお気づきですね

まさに「ボルタの電堆」ではありませんか

でもテレビも冷蔵庫もない時代になぜ電池?

何に使うの?

あ!?

これがあれば

ツタンカーメンの謎も

ラスコー洞窟の謎も

一気に解けるではありませんか

これこそが「ボルタの電堆」が

人類初の電池ではないという根拠です

また

坪村 宏 大阪大学名誉教授は

「ボルタ電堆」は

実際には非常に複雑な現象を含むものであり

また安定した起電力を保つことも難しいものであるから

従来の教科書の「ボルタ電堆」の説明には誤りが多く

化学教育上必要のない末梢的な記述が多いとして

高校化学の教科書に掲載することに反対されています

ただ私は面白いので

今日の話を

電池の単元の導入に利用していました

野球が繋ぐ笑顔の輪

地震から 457 日目

豪雨から 193 日目

岡山から金光学園高校の野球部のみなさんが

来てくださいました

6月に岡山まで招待してくださり

それ以来の再会となります

被災地の様子を案内しました

保護者のみなさんが

肉まんをごちそうしてくださいました

明日は遊学館高校さんと星稜高校さんと練習試合

そしてあさって輪島高校と練習試合です

【今日のじょーおこらいえ】

校長ブログを読んで生徒が書いてくれた感想を

紹介するコーナー

今回は卒業式の日のブログを読んで

「私は卒業式の時にこの話を聞いてとても感動しました

東日本大震災で新一年生たちの新しいランドセルは

一度も使うことなく津波に流されてしまって

そんな一年生たちには新しいランドセルが贈られたのに

お母さんが土砂の中から見つけた傷だらけのランドセルを

六年間使い続けたこの子は

本当に家族思いで純粋なんだと思いました

私は正直地震なんて他人事にしていました

自分たちのところには

そんな大きな地震なんてこないだろうと思っていたし

輪島は地震が少ない街ではないので

少し位の揺れなんで何十回も経験してきて

地震をなめている部分もありました

でも実際に自分たちが経験して

たくさんのものを失って

自然災害の恐ろしさを知りました

だからこそ

ご飯が食べれる嬉しさや

水が出るありがたさに気づけたんだと思います

能登半島地震を経験していない私だったら

ランドセルの話を聞いても

ただ聞き流すだけだったと思います

この地震を経験したからこそ

この子の気持ちが本当にわかるし

経験した人だけに得られるものもあると思うし

この得たものが今後何かにつながっていくんじゃないかな

と思いました

これからももっと一日一日を大切にして

過ごしていきたいと思いました」

卒業式の校長式辞

ちゃんと聴いていてくれたんですね

ほんとうに感想にも書いてあるように

地震を経験したからこそ得られた

心の成長ですね

【被災地に電気が灯るまで】第10回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第9回では人類がそもそもどのように

電気の存在を知り得たかという話をして

ガルバーニのカエルの実験の話をしました

今日はイタリアの物理学者アレッサンドロ・ボルタの話

彼が研究を始めた頃

人々は電気についてよくわかっておらず

動物の体の中にあるものと思われていました

ガルバーニの実験で

2種類の金属を繋いだものを死んだカエルに繋ぐと

電気が発生して筋肉が動いたからです

ボルタはカエルの代わりに鶏肉で試してみました

亜鉛の板と銅の板で鶏肉を挟み

ふたつの金属を線で繋ぐと

やはり電気が発生しました

ボルタは今度は自分の舌で試してみました

やはり結果は同じ

しかも金属が溶けたような味がしました

そこでボルタが考えたことは

動物ではなく金属が電気を起こす原因ではないか

ということです

今度は肉の代わりに塩水にひたした紙で試すと

やはり電気は起こりました

電気を起こすのは金属と塩などの成分だったのです

このことは「ボルタの電堆」として

教科書には世界初の電池として紹介されていますが

そのことに異を唱える学者さんも少なくありません

それはなぜか?

また次回

100日経っても死なないワニ

地震から 456 日目

豪雨から 192 日目

松本先生の国語の授業では

校長ブログ「おこらいえ」を読んでの課題作文に

取り組んでくださいました

提出された成果物を見ると

本当に一人ひとりいろんなことを考えていて

新しい気づきがたくさんあり

こちらのほうが驚かされます

「おこらいえ」は輪島の海士町の言葉で

驚きなどを表す感嘆詞

「おこらいえ」の最上級は

「じょーおこらいえ」なので

新コーナー「じょーおこらいえ」として

紹介させていただきます

【今日のじょーおこらいえ】

「僕はこの『おこらいえ』を読んで

あの地震から1年経ったんだなと改めて感じました

“たくさんの方に支えられたことだけは

決して忘れてはならないことです”

と言う文章が心に残っており

確かに自分も地震の時に

親戚や近所の人そして家族に支えられており

改めて支えられた感謝を忘れてはいけないなと

気づかされました

校長先生の『おこらいえ』には

大切なことを改めて考えさせてもらえるような内容のほかに

豆知識のようなことも書かれており

とても見ていて面白いです

たとえば灯油を入れるときのポンプの正式名称が

『おしょうゆちゅるちゅる』だと紹介されていたので

自分でも調べてみたところ

本当に『おしょうゆちゅるちゅる』という名前で驚きました

校長先生は今年で定年退職なさると言う事でしたが

定年退職なされても『おこらいえ』を続けて欲しいなと思います

親戚に“輪島高校に通っています”と話すと

高確率で校長先生の『おこらいえ』楽しみにしている

と言ってくれています

僕も朝のホームルームで時間があるときは

まとめて読んだりしていてとても楽しみにしています」

《匿名希望》

うれしい感想ほんとうにありがとう

そう本当は今日で退職の予定でした

12月22日のコラムに伏線張ってあったの

気づいた方いらっしゃいますか?

今日の最終回に向かっての構想もあったのですが

なんやかんやで来年もう一年

輪島高校の校長をすることになりました

どうぞご贔屓に

「贔屓」には4つも貝がありますね

「財」や「販」に「貯」など

貝編を部首に持つ漢字には

お金にまつわる字が多いのですが

「贔屓」してもらうには

どんだけお金がかかるんや?

って感じです

さて

「贔」のように同じ漢字を重ねて書く字を

「畳字」といいます

では問題です

畳字を思いつく限りあげてください

「品」「晶」「姦」

など思いついたでしょうか

他にも「焱」「淼」「鑫」「蟲」

などのほか

「龘」「鱻」「驫」「麤」

もう何がなんやらです

「木」には「林」「森」のような二畳字や三畳字のほか

五・六・八・九畳字も存在するようです

褒められたので嬉しくなって豆知識を披露しました

あと2週間!!

地震から 455 日目

豪雨から 191 日目

大阪万博まで2週間!

オープニングのテーマは『銀河のMATSURI』

輪島高校の和太鼓部の生徒が

万博大屋根リングの中心の輪島塗の地球儀をめがけて

狼煙の灯台から

25時間太鼓を打ち始めます

首脳サミットG7が開催されたグランドプリンスホテル広島にて

『銀河のMATSURI』の決起祭が先日開催され

『太古の太陽の夜明け』が立ち上がりました

主催者の芸術家大志さんからLINEが届きました

「太古の太陽の夜明け

グランドプリンスホテル Hiroshimaロビーにて

銀河のMATSURIの決起祭が始まりました

120年前のパリ万博の彫刻『太陽の輝き』の前で

55年ぶりに大阪万博が蘇ることを宣言

内なる太陽が、強く燃えた。

岡本太郎が言っていた。

『人間は太陽だった。

本来の自分を取り戻すこと。

それが祭りである』と。

その後、広島の仲間達と、映像を見せながら、今回の万博の趣旨を伝えた。

初めて、俺に会い、俺の話を聞いた、高校生達は、

俺が何を始めたのかを、その真意をしっかりと掴んでいた。

高校生達は、もうそこにいた。

高校生達は、涙を流し、私も涙を流した。

たくさんの仲間がもう待っててくれる。

みんな、本当は知っている。」

https://www.youtube.com/watch?v=bmvQazjVFf8 銀河のMATSURIのプロモーション映像(開幕祭編)

【被災地に電気が灯るまで】第9回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

第8回までは発電装置の発見の歴史を辿ってきましたが

今回はもう一度時を遡って

そもそも人類が電気の存在そのものに

どうやって気付いたのか学びましょう

古代ギリシャのタレスは

紀元前600年頃

「琥珀(こはく)」を布などでこすると

糸くずなどを引きつけるようになる

ということを発見しました

いわゆる静電気です

「琥珀」は太古の木の樹液いわゆる樹脂の化石で

ギリシャ語で「エレクトロン」といいます

タレスはこの不思議な力を

「エレキトリック」と名づけました

1752年

アメリカの科学者ベンジャミン・フランクリンは

雷の中で凧上げをする実験をしました

雷の正体を突き止める有名な実験です

「エレキトリック」が凧糸を伝わって

ビンの中に溜まることが観察されました

こうして

雷の正体が「エレキトリック」である

ということを突き止めたのです

1780年頃

イタリアの解剖学者ガルバーニは

死んだカエルの足に

2種類の金属を繋いだものをあてると

死んだカエルの筋肉が

まるで生きている時と同じように動くことを発見します

彼は「エレキトリック」は

もともと動物の体内にあるもので

それにより動いたのではないかと考えました

この考えは間違いだったのですが

数年後の電池の発明につながっていきます

その話はまた明日

ポルトガルへ行こう

地震から 454 日目

豪雨から 190 日目

私の壮大なる妄想

世界平和について

トランプ プーチン 習近平と

大国の指導者はどいつもこいつも自国のことしか考えず

こいつらの暴走を止めるには

今こそ唯一の被爆国である日本が中心となって

国際協働を推し進めるべきであると思います

ヨーロッパあるいは中近東

どの辺の国と友好関係を築くのが良いでしょうか

まずはトルコ

1890年に発生したエルトゥールル号事件で

日本人の救助活動によって69名の乗組員が救助されて以来

1985年イラン・イラク戦争での日本人脱出のための航空機提供

2011年東日本大震災への救援など

親日国として知られます

現在輪島高校ではOECDや東京学芸大の協力のもと

トルコの教育省との連携を深めています

今年トルコから高校生を招き

日本の科学技術を学ぶ教育旅行を計画しており

現在資金繰りに奔走中です

次に

江戸時代にも交流が盛んであったポルトガル

ポルトガルは国の戦略として

シティズンシップ教育に力を入れています

保・幼・小・中・高・特別支援が一体となり

過疎地域における地方創生や

公平性を確保した学校の自由裁量の在り方にも取り組むことで

学校を地域のハブとして機能させる

いわゆる学校クラスターを形成させています

輪島高校でも被災直後は

保・幼・小・中・高・病・隊が一体となった

学校クラスターを形成していました

今年のゴールデンウィークを利用して

ポルトガルへ研修旅行に出かけます

現在希望する生徒を募集中です

ポルトガルの「シティズンシップ教育」から

日本の「歴史総合」や「公民」といった教科横断的な学習

あるいは学年や校種を超えた教育エコシステムの改革など

そういったものを学びたいと考える

教育あるいは医療などで地域に貢献したいという生徒を募集します

申し込み方法など詳細については

保護者あて一斉メールにてお知らせしてあります

野球部が

宮城・新潟遠征に出かけています

昨日交流会を開いていただきました

本日は3試合を行います

第一試合 輪島対仙台育英

朝方は風も強く小雨でしたが

第一試合を終えました

0−2でノーヒットノーランを喫しました

試合序盤は表情も固く輪島らしさは隠れていましたが

中盤からは笑顔と勢いがありました。

12時 金沢桜丘対仙台育英

14時半 輪島桜丘合同チーム対仙台育英

の予定です

【被災地に電気が灯るまで】第8回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第7回では

鉄が塩酸に水素の泡を出しながら反応すること

銅は塩酸と何の反応も起こさないことを説明し

鉄と銅をいっしょに塩酸に浸けるとどうなるか?

問題提起をしました

答えは

鉄は塩酸に水素の泡を出しながら反応しやがて溶けてなくなり

銅は塩酸と何の反応も起こさない

です

ごめんなさい

当たり前ですね

ところがふたつの金属をくっつけて浸けると

今度は銅の周りに水素の泡が発生し始めます

そして鉄はやがて溶けてなくなります

何が起こったのでしょうか?

鉄を亜鉛という別の金属に変えても

全く同じことが起こります

ところでピラミッドの中から

不思議な遺物が発掘されたことがあります

陶器製の壺の中に銅と亜鉛の棒が

突っ込まれています

呪術的なものでしょうか?

それとも?

この正体はまた次回

不思議な出会い

地震から 453 日目

豪雨から 189 日目

Posttraumatic growth という言葉があります

大きな心の傷を負ったものは

その後大きな心の成長を遂げる

というものです

その中のひとつに

人智を超えた神秘的なものへの心の変化があります

私自身そういったものや人との出逢いを

数多く経験してきました

アナウンサーの原田幸子さんとの出逢い

彼女は東日本大震災で被災し

石川県へ避難して来られました

後ろ髪を引かれる思いで

福島の放送局をあとにしました

心無い言葉を投げつけられ

かなりつらい思いをされたそうです

話は変わって

私自身は初詣中に被災し

神社の裏山に駆け上がりました

朝市の火災を知り深夜に戻ろうとしたのですが

それを必死で止めたのが

いっしょにいた末娘です

翌朝帰り道で

土砂に埋もれたり

道路の裂け目に落ちたりした車を何台も見かけましたので

あのときの末娘の行動が私の命を救ったと思っています

その末娘

「輪島でみんながつらい中必死で頑張っているのに

自分だけ金沢の大学で何の心配もなく

勉強していていいんだろうか?」

相当悩み心を病むほどになっていました

そこで

同じようなご経験をされた原田アナに

娘の気持ちを聞いてあげてほしいとお願いしたところ

その後親身になって何度か逢ってくださいました

おかげで先日無事大学院を修了し

名古屋で就職することになりました

今日は引っ越しのため名古屋に向かっています

その原田アナが先日被災地を訪れてくださいましたので

隆起した海岸線

燃え尽くされた朝市などを案内して最後に

朝市通りにポツンと焼け残った我が家の中も

見ていただきました

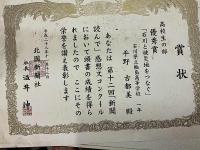

家に入った瞬間足元にひらりと一枚の紙切れ

これです

末娘が高校生の時にもらった表彰状

地元の「北國新聞」の記事を読んでの

感想文コンクールの賞状です

今まで何度も出入りしていた玄関口

こんなものが落ちていたら絶対に気づくはずなのに

原田アナが来るのを待っていたかのように

しかも当時末娘が読んだ記事が

「石川と被災地をつなぐ」

東日本大震災の記事でしょう

何かに導かれるかのような

不思議な出会いでした

さて賞状をくださった北國新聞さん

そこが発行する「アクタス」という情報誌があります

今月号に大変興味深い記事を見つけました

養老孟司氏へのインタビューです

江戸幕府が倒れたのは

安政の地震への幕府の対応のまずさであるとし

ときの政権にとって天災対策が最も重要である

と語っていらっしゃいます

現在の日本において

原型復旧が基本で災害前より良くなっちゃあいけない

というケチな役人の考えを批判されています

よくぞ言ってくださいました

養老氏に心から拍手を送るとともに

よくぞ書いてくださいました

北國新聞さんにも感謝です

被災民から直接には言いづらいです

なにしろ奥ゆかしいもので

もし今度日本のどこかで同じことが起こったら

今度は自分も声を大にして叫んでやろうと思います

【被災地に電気が灯るまで】第7回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第6回では

人類がついに塩酸を手に入れたこと

そしてこの塩酸が電池の発見に

重要な意味を持っていることを説明しました

先日説明したように

塩酸に鉄を浸けると

鉄の表面に水素の泡がつくのが観察できます

一方銅は塩酸に浸けても泡はでませんし変化しません

では問題です

鉄と銅をいっしょに同じ酸に浸けるとどうなるでしょう?

答えは明日

新人さんいらっしゃい

地震から 452 日目

豪雨から 188 日目

新しく輪島高校へいらっしゃる先生方が

本日学校に集まってくださいました

大学出たての新規採用者が5人もいます

全教員数が30名足らずの小さな高校ですので

まさに6人にひとりが新採者という

高齢化社会においては稀有な存在です

しかしこれは本校に限ったことではありません

奥能登の高校はすべて同じ状況です

教員のなり手がいないのでしかたありません

それにしても今日の5人は

100キロ以上の波うった道のりを超えて

よく来てくださいました

いきなり縁もゆかりもない被災地への赴任

今おそらく日本一過酷な環境の職場

そんな5人にこんな話をしました

「あなた方は選ばれし5人です

誰がこんな職場で働こうなんて思うでしょう

どんな悲惨な環境の下でも

あなた方なら教育への情熱を失うことがない

県教委はそう判断したからこそ

あなた方をここへ遣わしたのです

どうか誇りを持ってください」

教員生活のスタートを

この学校で切れるということは

自ら考え自ら行動をおこす

主体的な教員になるための第一歩に

きっとなるはずです

さてもうひとつ困った問題が

英語の教員がどうしてもひとり足りません

講師の人材も不足しているので

どうしようもありません

こうした問題はこれから日本の各地で

いやもう既に始まっています

「できない言い訳考える暇があったら

どうやったらできるか考えろ」

常にそう言い続けていますので

知恵の出しどころです

ピンチをチャンスに変える名案です

英語以外の教員が英語を担当するのです

教科を教えるのではなく

教科で教えるのです

教科の知識を伝えることではなく

生徒の学びの心に火をつけるのが

教師の本当の役割だとしたら

もちろん英語科の教師の方がいいに決まっているけれど

英語じゃなくてもできることはあるはずです

教科横断やSTEAM教育を一気に進める

チャンスであると思うようにします

【被災地に電気が灯るまで】第6回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第5回までに

人類と金属との出会い

そして人類と酢の出会いについて説明しました

酢はラテン語で「酸っぱいもの」を意味する

「acetum」と呼ばれていました

現在でもイタリア語で酢のことを「aceto」といいます

やがて英語で「acid」 に変わり

中国でも同じようなものを

「酸」と呼んでいました

では金属と酢が出会うとどうなるのでしょう

長いこと金属を酢に漬けておくと金属が錆びます

そして金属の表面には水素の小さな泡がつきます

酢には金属を変化させる力がある!

このことを利用しようとしたのが錬金術師です

酢を使って鉄を金に変えられないかと考えたのです

ある錬金術師は

海水にミョウバンを混ぜたものに

不純物として銀を含む金を漬けると

緑色の煙を上げながら

不純物の銀が取り除かれ

美しい純金を得ることができることを

発見しました

そしてこの時残った液体に金属を漬けると

酢に漬けたときよりも早く

金属は泡を出しながら変化していくのです

つまりこの液体は強力な酢といえます

この液体は「hydrochloric asid」とのちに名付けられます

「hydro」は水素

「chloric」は緑色を表します

葉緑体の色素クロロフィルのクロロです

そして中国では

海水つまり塩からできた酸

「塩酸」と名付けられました

人類はこの塩酸を手に入れることにより

さらに一歩前進したのでした

これがどのように電気に結びついていくのか

続きはまた明日

能登応援弁当

地震から 451 日目

豪雨から 187 日目

山梨から千葉へ「街プロ」ツアーに出かけている

生徒4人の様子を

山上佳織先生がお伝えくださいます

今日は朝4時に起床し

株式会社せんどう潤井戸プロセスセンターにやってきました

こちらは千葉県を中心に24店舗展開している

スーパーせんどうのお惣菜やお弁当の工場です

能登半島地震の際には1月7日に1000食分の食材を

輪島の避難所に届けてくださったそうです

その後は収益の一部を輪島の復興支援金とするための

能登応援弁当を販売しているとのこと

第一弾の輪島のふぐ唐揚げ弁当は6000食完売し

次の能登応援弁当のアイディア出しを

輪島高校の高校生もお手伝いすることになりました

地震から一年以上が経過しても

継続して能登を応援してくださっていることを知り

今私たちにできることは

お弁当がより良くなるように

せんどうさんといっしょに考えること

能登がもっと住みやすくなるよう

わたしたち自身も

努力し続けていきたいと思う旅となりました

まるごみ実行委員会及び関係者のみなさま

ハードスケジュールでしたが

とても楽しい学びの多いツアーをありがとうございました

さて先日鳥取県議会で国内初となる

「性的ディープフェイク」を禁止するなどとした

県青少年健全育成条例」が可決されました

「ディープフェイク」とは

AIを活用して作られた

フェイクの映像や音声を指します

トランプ大統領があたかも実際に喋っているような

動画の作成もできてしまいます

他人の顔写真を

ポルノ動画などに性的な目的で加工・悪用するものを

「性的ディープフェイク」といいます

SNSに投稿された顔写真が悪用されるケースもあります

これらの顔写真をもとにまずAIが

対象者の顔の特徴を学習します

そして既存のポルノ動画などから

動きや表情が合うものが選ばれ合成されます

その出来栄えは

生成された映像は被害者本人でさえ

「本当に自分なのでは」と思ってしまうほどだそうです

生徒のみなさんに注意してもらいたいこと

(1)面白半分で他人の写真を加工しない

友人の顔を使った画像を作ることは

重大な人権侵害問題です

(2)自分の顔写真を投稿しない

「顔写真を投稿する=ネット上でコピーされ得る」

という意識を持ちましょう

このブログでも名前付きで顔写真を掲載するときは必ず

誰か判別できないレベルに画質を落としています

(3)被害に遭ったら相談しましょう

被害に遭った児童生徒等が最も怖れるのは

誰にも言えないことです

学校は安心して相談できる環境を整え

被害者に寄り添います

【被災地に電気が灯るまで】第5回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第4回では

人類が偶然金属の作り方を手に入れた話をしました

そしてこの金属が電池や発電装置に

重要な意味を持つのですが

もうひとつ

電池や発電機に重要な意味を持つものがあります

今日はその発見の歴史を

狩猟生活から農耕生活へ

その日暮らしではなく

食べ物を貯蔵できるようになった我らが祖先

しっかりふたをして貯蔵していたブドウの実

ひさびさに開けてみるとなにやら香しい匂いが

匂いにつられて呑んでみると

おいしくて

なにやら楽しい気分にもなるではありませんか

そう

お酒との出逢いです

これはおいしいや

大事に呑もうとそのまま取っておくと

今度は変な匂いがしてきて

呑んでみると酸っぱくて呑めたものではありません

でもほんの少し料理に入れてみると

味の決め手となっておいしくいただけます

そう

酢との出逢いです

こうして金属と酢を手にした我らが祖先

いよいよここから電気との出逢いになっていくのですが

それはまた明日

淡路高校さんいらっしゃい

地震から 450 日目

豪雨から 186 日目

本日朝刊でご覧になれますが

次年度の石川県の教職員人事が発表されました

昨年の人事異動で被災地の教育のため自ら志願し

輪島高校に来てくださった坂下先生が

元の学校に戻られることとなりました

小さなお子さんにさみしい思いをさせながら

一年間本当に生徒のため尽くしてくださいました

本日HAB(北陸朝日放送)の「ふむふむ」で

坂下先生の奮闘ぶりが放送されます

時間は18:15~19:00の間です

心からの感謝を込めて拝見しようと思います

みなさんもぜひご覧ください

兵庫県立淡路高等学校から

4人の生徒さんが訪ねて来てくださり

本校生徒と交流を深めました

輪島高校からは

「未成年の主張」を開催したグループ

花火を打ち上げたグループ

「猫も人も食べれるお菓子」を開発したグループ

が発表しました

淡路高校さんからは

選択授業「防災と心のケア」で学んだことを

発表していただきました

淡路高校さんは

阪神淡路大震災の震源地から

最も近い高校なのだそう

「語り部活動」や「炊き出し訓練」など

震災を風化させないための

さまざまな取り組みをしていらっしゃいます

防災ポーチの作り方を教わりました

また全国でも珍しいパティシエコースがあります

生徒さんがつくったスイーツをいただきました

地震で隆起した海岸の観察に出かけました

無残に崩れ落ちた山肌と

隆起して新しくできた

まばゆいほどに真っ白なビーチ

地獄と天国が同居しているような風景です

被災した住宅の見学も行いました

被災地の生徒による

被災地の案内ツアーにも

次年度は力を入れていきます

ご希望の方はぜひ学校までご連絡ください

1年生4名が山梨県の武田神社を訪れています

都留興譲館高校

駿台甲府高校

山梨英和高校

まるごみ実行委員会や有志の皆様とともに

能登復興祈願竹灯籠作りに挑戦しました

その後皆さんと共に夕食を神社で食べました

その中に1年生が考案した

能登応援弁当「小学生に大人気 生姜くせ〜生姜焼き」

がありました

株式会社まもかーる様が調理してくだった生姜焼きは

豚肉が柔らかくほんのり甘い生姜焼きで

小学生に大人気間違いなしの美味しさでした

その他にもナンプラーの代わりに

いしる入りのグリーンカレーや

いしるを使ったイカと大根の煮物もありました

地元婦人会の創作メニューもたっぷり並び

皆でワイワイ食べました

フィナーレでは

12月に輪島高校に支援金を届けてくださった

都留興譲館高校PTA会長様が

涙ぐみながら「応援しています」

とエールを送ってくださり

皆様の暖かさにふれ感動と感謝の一日でした

【被災地に電気が灯るまで】第4回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第3回では

人類が火と出逢うことにより

「調理」という新たな技術を手に入れたこと

について説明しました

その辺の石ころを並べてかまどをつくり

今夜のごちそうをつくっていた我らが祖先

かまどを形作っていた石のひとつから

どろどろ

なにやら赤い物が流れてきます

「気色わる!」

「なにこれ??」

「そういえばこの石だけなんか赤っぽかったよね」

「なんか気味悪いから今夜はもう寝よ」

おひらきとあいなりました

たまたま拾った鉄鉱石を加熱することで

真っ赤に燃えたぎった鉄が流れてきたのです

翌朝

「やれやれ夕べの片付けしよ」

「なんか夕べ気味の悪い赤いどろどろあったよね」

「あれ???」

「夕べの赤いどろどろが!」

「なんだか黒いカチコチに!」

「これなんか見たことあるよね!」

そう隕鉄との再会です

かくして柔らかくて加工しやすい特別な石つまり金属を

自らつくる方法を見つけた我らが祖先

この不思議な石の発見が

このあとの人類の歴史を大きくかえることになろうとは

このときは知る由もないのでした

合格体験記

地震から 449 日目

豪雨から 185 日目

本校では

大学に合格した卒業生から下級生に向けて

合格体験記を書いてメッセージを送っています

そんなメッセージを紹介します

「1、2年生のうちは、ぜひ進んでたくさんのことを経験してほしいです。

興味範囲を広げて食わず嫌いせずにいろんなことに挑戦してください。

旅行したりゲームしたり楽器を始めてみたり、

勉強とは関係ないことを進んでやってください。

広い知識があれば勉強しているうちに出てくる様々な分野に対応できます。

高校生にしかできないことを目一杯やってほしいです。

もちろんその時期にも勉強もしてほしいです。

ただその時期の勉強は受験のための勉強ではないと思います。

(コツコツやらないといけない英単語などは別ですが)

1、2年生のうちの勉強は自分に合った勉強方法を見つけるため、

勉強の習慣をつけるための勉強だと思います。

多分すごく器用な人ならずっと遊んでても3年の1年間があれば充分です。

勉強にもセンスがあるような気がします。

だけど私は器用じゃなかったので時間が足りなくて3年生後半の勉強漬けの毎日はしんどかったです。

まだたっぷり時間があるうちにいろいろな勉強方法を試して勉強を習慣付けるといいです。

毎日少しの時間でいいので机に向かって集中する時間をとって下さい。

そのために毎日ある小テストを利用してください。

3年生になったら自分の体調管理に力を入れるといいと思います。

でもそれは絶対に風邪をひかない頑丈な体を作るという感じではなく、

もしもの時でも自分のいつもの力を出すためのトレーニングみたいな感じです。

どんなに気をつけても急に体調を壊してしまうことが誰にでもあり得ます。

3年生になって待ち受けているたくさんの模試は、

自分の体調を調整する練習にはうってつけの機会です。

私みたいに緊張ですぐお腹こわす人は

薬を飲むタイミングだったりとかいろいろ実験してみればいいと思います。

余談ですが、共通テスト会場では机の上に置けるものが決まっています。

最初飲み薬は置くことができませんでしたが、

試験監督の先生に相談すると許可が降りました。

自分に必要だと思ったらすぐに相談しに行くといいと思います。

これからまたいろいろな先生方にアドバイスをもらったり、

受験についての情報が増えていきます。

この合格体験記しかり、

でもそれはひとつの失敗談または成功談にすぎないと私は思います。

全部を吸収しようとしないで、

自分に必要だと思うことをしっかり心に留めておくと良いと思います。

私が書いているこの体験記も特に実践しなくてもいいです。

ただ自分に何が必要なのかどう取捨選択していくか知るためには、

やっぱりたくさんの情報と経験が必要です。

たくさんの人の話を聞いて本を読んでください。

高校生活では嫌でも多くの人の考え方に触れます。

それを自分の経験値にしてください。

冒頭にも書いたけれど興味範囲を広げて、

自分の知らないことを貪欲に探して欲しいです。

受験勉強を受かるためだけの勉強にするか、

これからの生活のためのものにするかはその人次第だと思います。

せっかくなら得た知識を財産にしてほしいです。

無理はせずに自分の出せる力を存分に出し切ってください。

応援しています。」

これを書いてくれた卒業生は今年

金沢大学大学院地球社会基盤学地球惑星科学コース

修士論文大会で専攻長賞を受賞しコースを修了しました

【被災地に電気が灯るまで】第3回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第2回では

我ら人類の祖先が隕石の中の隕鉄を

道具として利用し始めたこと

そしてあるものとの出会いにより

鉄を自分で作り出すことができるようになったこと

などを説明しました

そのあるものとは?

天然に存在する金属を道具として使うようになり

マンモスのような大きな獲物でも

容易に切り刻んで食べれるようになった我らが祖先は

食べ物に困ることなく豊かに暮らしていました

ところでマンモスの絶滅の理由のひとつとして

最近新たな発見があったそうです

それは長い鼻の化石の中に花粉が見つかったというものです

つまり花粉症による鼻詰まりという新説です

さて幸せに暮らしていた我らが祖先をある悲劇が襲います

火山の噴火です

流れる溶岩に全て焼き尽くされてしまいます

マンモスなどの獲物たちも真っ黒焦げ

ここからは勝手な想像ですが・・・

食べ物に困ったあるひとりがガブっ

空腹に耐えきれず焼けたマンモスに食らいつきました

「ウマっ!何これ?みんな食べてみ!」

「えっ!?ほんまや!」

かくして焼肉のうまさに気づいた我らが祖先は

火山に近づいてはたいまつのように火を持ち帰り

獲物を焼くという調理の技術を手に入れたのです

このように先史より悲惨な災害に襲われるたびに

人類は新しい技術を手に入れてきたのです

火との出会いがどのように製鉄の技術に結びついていくのか?

その物語はまた明日

ちなみに焼肉と言えば

鶴橋の「空」が大好きです

春も夕暮いとをかし

地震から 448 日目

豪雨から 184 日目

一生懸命頑張っている人の元には

本気で頑張っている人の元には

自然と関係のある人の輪ができて

どんどんその輪が大きくなっていきます

「私たちの街は私たちが創る!」

本校の街づくりプロジェクト「街プロ」に

「みつばちプロジェクト」をひとりで頑張っている

稲木まなちゃんがいます

高校生が頑張ってつくった未来への花粉を

小学生にみつばちさんになってもらって

未来へ届けてもらおうという

世代を繋ぐ関係づくりのプロジェクトです

そんなまなちゃんの元に

今日はアナウンサーの原田 幸子さんと

「枠を超えてワクワク!」

絵本専門士の あかいけ えりこ さんが

尋ねてきてくださいました

絵本の読み聞かせなどを活用して

どんどんその輪が拡がっていくように

アイデアを出し合いました

夢がひろがっていきます

「春はあけぼの やうやうしろくなりゆく山ぎは」

などと申しますが

夕暮れのやうやうあかくなりゆく山ぎはも

いとをかしです

【被災地に電気が灯るまで】第2回

発電と電池の仕組みについて学び

エネルギー問題の解決を目指すこのコーナー

先日の第1回では

我ら人類の祖先が金・銀・銅などの

地球上にそのままの形で存在する金属

いわゆる貴金属に出会ったこと

そしてなぜかそのままの形では

地球上には存在できない「鉄」も

使っていた痕跡があることを説明しました

それではなぜ製鉄の技術を持たない

我らの祖先が「鉄」の存在を知り得たのか?

先ほどの「地球上には存在できない」

がヒントになっています

鉄は空気中で錆びてしまうからです

空気中の酸素と結びついて

サビ(酸化鉄)になってしまうからです

我らが祖先が最初に使った鉄は

空気のないところからやってきたもの

そう

隕石に含まれる隕鉄だったのです

しかし隕石なんてそうそうあるものではありません

我らが祖先は

あるものと出会うことにより

この不思議な「鉄」を

自ら作る方法を身につけることになります

さあそのあるものとは?

続きはまた明日