学校の様子

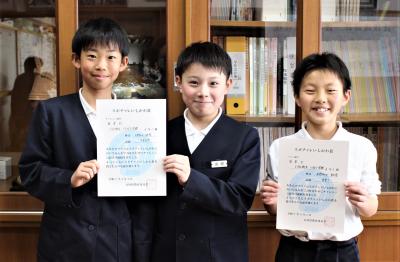

3月14日(金)スポチャレいしかわ表彰

川北小では今年度、「スポチャレいしかわ」の『8の字』に取り組んできました。

3学期は、たてわりグループでも『8の字』に取り組みましたが、各クラスで体育の時間などに取り組み、記録に挑戦してきました。

なんと!6年1組で取り組んだ記録が、石川県で第5位に

しかも、2種目とも

石川県から表彰状が届いたので、校長室で表彰をおこないました。

「ベスト部門、第5位!川北小学校6年1組」

「スポチャレ8の字、記録351回」

「あなたのクラスは、スポチャレいしかわにおいて、みんなで力を合わせてチャレンジし、頭書の成績を得ました。よってここにスポチャレいしかわ賞を授与し、その取組を讃えます。」

「チャレンジ部門、第5位!川北小学校6年1組」

「スポチャレ8の字、記録7907回」

こちらの賞状は、2人で仲よく受け取りました。

6年1組の代表3人に賞状を授与しました。

3人とも、とても素敵な笑顔で、喜びを表してくれました。

来週の卒業式まで、小学校生活も残り2日となりました。

また一つ良い思い出ができましたね。

3月13日(木)卒業式練習

今日から、在校生の卒業式練習が始まりました。

1年生から5年生が椅子をもって体育館に集合しました。

まずは、座り方の確認です。

川崎先生がお手本を示してくださいました。

初めて卒業式に参加する1年生も頑張っています。

背筋を伸ばし、足をまっすぐ下におろし、目線は前に!

3年生も、いい姿勢です!

次は、立ち方。1年生も上手です。

さすが、4年生。指先まで伸びています!

お辞儀の仕方や

拍手の仕方も練習しました。

感謝の気持ちを込めて、拍手します。

さいごに、校歌の練習です。

どの学年も卒業生に思いが届くよう、しっかり口を開けて歌っていました。

在校生全員の思いが届けられるよう、明日の練習もがんばりましょう!

3月12日(水)卒業式の歌合同練習

来週の卒業式に向けて、歌の練習も始まりました。

今日は、同じ高音のパートを歌う2年生と4年生が合同練習をしました。

まず、歌い方のポイントを確認しています。

4年生が歌うのを見せたあと、2年生が歌います。

これまで教室で練習してきたので、しっかりと声がでています。

4年生は、アドバイスをする視点で見ています。

4年生から、アドバイスできる人が手を挙げています。

たくさん手が挙がっていて、さすが上級生です!

「さいごの音を短く切らずに、伸ばすとよいと思います」

4年生から、立つときの姿勢、歌い方、音の伸ばし方、等々、たくさんアドバイスしてもらいました。

最後に、4年生は教えてあげたこと、2年生は教えてもらったことに気を付けて、一緒に歌います。

2年生は、教えてもらったことに気を付けて、しっかり音を伸ばして歌っています。

4年生もお手本となるよう、頑張って歌っています。

合同練習を通して、2年生も4年生も、さらに上手に歌えるようになりました。

明日から、全校練習が始まります。

全校のお手本となれるよう頑張ってください!

3月11日(火) 地区子ども会

今日は、地区子ども会が行われました。

地区別にいろいろな教室に分かれて話し合いをしました。

始めは、6年生が司会進行をして、「集団登校について」「危険な遊び・場所」などについて、話し合いました。

その後、6年生がみんなに一言ずつあいさつをして、司会を5年生に代わりました。6年生からは「5年生が中心となってこれからもがんばってほしい」や「低学年も上の学年の言うことを聞いて、安全に登校してほしい」などの言葉を伝えていました。

その後、5年生を中心に「新役員決め」「4月からの集団登校について」「新1年生のおむかえ」について話し合われました。新1年生をむかえに行くことになった児童は、3月中にお手紙を持って1年生のお家に行って自己紹介をすることになりました。

6年生がいなくなってしまうのはさびしいですが、中学校に行っても地区子ども会で話し合ったことを守って、安全に登下校してもらいたいです。そして、これからは5年生を中心に新1年生も含めて、安全に登下校してもらいたいです。

3月10日(月)6年卒業式練習

先週から、6年生の卒業式練習が始まりました。

今日は、卒業証書授与の練習です。

私も一緒に参加しました。

名前を呼ばれたときの返事の仕方、証書の受け取り方、歩き方など、一人一人確認していきました。

返事は、大きく短く、自信と誇りをもって。

受け取るときは、私としっかり目を合わせて。

歩き方は、顔をあげて、堂々と。

座っているときも心を引き締めて。

手の位置、足の位置、目線を意識して、背筋を伸ばして座ります。

皆、緊張感をもって、練習に臨んでいます。

証書を受け取る表情に、真剣さが伝わってきました。

次は、退場の練習です。

顔をあげ、指先まで意識して、堂々と歩きます。

卒業式実行委員と、今日の練習のふり返りを行います。

今日の課題や反省点を発表しています。

ぜひ、明日からの練習につなげていきましょう。

いよいよ、卒業式まで2週間となりました。

今週木曜日からは、在校生の練習も始まります。

心に残る最高の卒業式になるよう、全校で心を合わせつくり上げていきます。

3月7日(金)新1年生を迎える会

昨日は、「新1年生を迎える会」があり、4月に入学してくる川北保育園の年長さんを川北小学校に招待しました。

年長さんも、1年生も、ワクワク、ドキドキ・・

今日は、1年生の勉強について紹介します。

最初は、算数の勉強、計算です。

計算カードを唱える様子を見てもらいました。

みんな、スラスラ言えていて、年長さんは真剣に聞いていました。

終わると、見ていた1年生も、大きな拍手!

次は、国語の勉強、漢字です。

次は、体育の勉強、縄跳びです。

かけ足とびを見せています。上手!

次は図工の勉強、色づくりです。

年長さんがクイズに答えて、手を挙げています。

1年生が図工の時間に描いた絵を見せています。

すご~い! じょうず~!

次は、音楽の勉強、楽器の演奏です。

最後は、書写の勉強、字の書き方です。

「はね」や「はらい」について説明しています。

どのグループも、とても上手に紹介することができました。

今度は、場所を体育館に移動して、一緒に遊びます。

1年生は、優しく年長さんに声かけして、手をつないで案内します。

体育館では、1年生の先生のお話を一緒に聞きました。

1年生も年長さんも、先生の顔を見て、しっかりと聞くことができました。

このあと、みんなで「鬼ごっこ」をしたり、グループに分かれて、「縄跳び」「ドッチボール」「だるまさんがころんだ」をしました。

仲よく、広い体育館で思いっきり遊んでいました。

最後に、1年生から年長さんへプレゼントを渡しました。

1年生が育てた朝顔の種と、手作りのメダルです。

「楽しかった!」「もっと一緒に遊びたい!」という声が沢山聞かれました。

いよいよ4月になったら、新1年生!

みんな楽しみに待っています。

3月6日(木)絵本読み聞かせ

今日は、今年度最後のボランティアさんによる絵本の読み聞かせがありました。

2年生、4年生、6年生に入っていただきました。

今回の絵本は、それぞれの学年の担任が選びました。

2年生の様子です。

4年生の様子です。

6年生の様子です。

どの学年も、絵本の世界に入り込み、集中して聞いていました。

今日の読み聞かせボランティアさんは、、畑中さん、北川さん、笠間さんでした。

いつも素敵な笑顔で、表情豊かに読み聞かせしていただいています。

子供達とのやり取りも、とても楽しく、見ている私まで楽しくなってきます。

今年度1年間、本当にありがとうございました。

3月5日(水)いろいろな授業

暖かくなってきたと思ったら、また急に寒い日が続くようになりました。

今日は、いろいろな学年の授業を紹介します。

まず、2年生です。2年生は算数でプログラミングの学習をしています。ロケットを目的地までたどり着かせるには、どのようなプログラムを組めばよいか考えていました。「前に1すすむ」や「右をむく」や「左をむく」などを組み合わせて、無事ロケットを目的地までたどり着かせることができていました。

次に、4年生です。4年生は国語科で「調べて話そう、生活調査隊」の単元を学習しています。今日は、各班が調べたことを別の部屋で発表し、それをオンラインで観て修正点などはないか考えていました。他の班の発表を見て、気づくこともいくつかあって、それを自分たちの発表に生かそうとする姿も見られました。

最後に、6年生です。6年生では、国語科で「海の命」の単元を学習しています。先日のHPでも紹介しましたが、自分たちでそれぞれ考えた課題を解決するために、1人で考えたり、他の人と話し合ったりすることをこれまでにしてきました。今日は、その考えた答えを同じ班の人に発表しました。発表を聞いた子も、その発表を聞いて思ったことなどを伝え合うことができていました。

どの授業もクロームブックを活用して、自分たちの考えを上手に伝え合っていました。

3月4日(火)4年福祉(盲導犬)

4年生は、「総合的な学習の時間」に、福祉について学習を深めています。

今日は、視覚障害がある齋藤さんに盲導犬と一緒に来ていただき、お話を聞きました。

齋藤さんは、視覚障害者の社会参加を進めるアイメイトクラブの理事長をされています。

齋藤さんの妹さんにも、おいでいただきました。

視覚障害者でも使える定規です。

長さが測れる工夫や、メモリが触って分かるようになっています。

その他、視覚障害がある方に向けて、色を教えてくれる器械、時刻を言ってくれる時計、その場の状況を声で教えてくれるスマホ、等々、いろいろ工夫された器械が増えてきたそうです。

でも、自分一人で歩いて出かけることは、とても難しいです。

盲導犬がいないときは、白杖を使い歩いていたそうです。

でも今は、盲導犬のアンジェラがいるので、安心して歩けるそうです。

盲導犬のアンジェラと子供達の周りを1周したあと、椅子にあごを乗せて、すわる場所を教えてくれます。

とても賢く、おりこうさんです。

視覚がない生活の苦労や、盲導犬の役割について、分かりやすく教えていただきました。

そのあと、盲導犬のアンジェラに特別に触らせていただけることになりました。

子供達は、大喜び!

アンジェラも、尻尾を大きくふって、喜んでいました!

最後に、齋藤さんに子どもたちの質問に答えていただきました。

たくさん手が挙がっています。

子供たちの質問に1つ1つ丁寧に答えていただきました。

みんなに手を振られながら、齋藤さんとアンジェラが退室します。

今日は、齋藤さんから、とても貴重なお話をたくさん聞かせていただき、子供達の学びが深まりました。

また、齋藤さんとアンジェラの姿に、温かな信頼関係を感じ、胸が熱くなりました。

今日は、寒い中来ていただき、本当にありがとうございました。

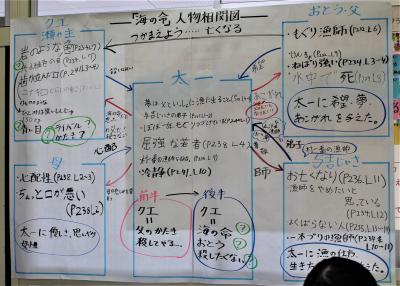

3月3日(月)6年生国語授業

6年生は国語科の学習で、『「海の命」にせまる!』ために、自分の問いを読み深めています。

これまでの授業で、人物相関図をもとに、海の命の内容を捉えました。

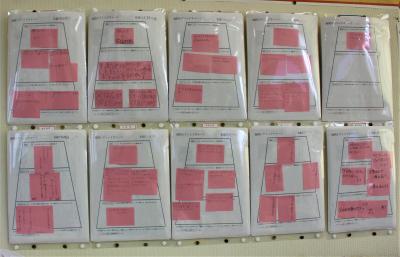

前回の授業で、自分の考えたい「問い」を思考ツールを使って整理しました。

今日の授業では、自分が読み深めたい「問い」について考えます。

最初に、それぞれが、自分の「問い」について、考えをまとめています。

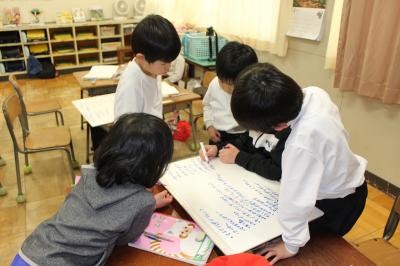

次に、友達と交流して、考えを深めます。

電子黒板に、みんなの「問い」が映し出されています。

まずは、自分と同じような「問い」の人と交流しようかな~

自分の考えを伝え合うことで、友達の考えから、自分の考えを深めます。

教科書の叙述をもとに根拠を明らかにして話し合っています。

さらに考えを深めるために、同じような「問い」の人を探しています。

交流で新たな考えに触れて、びっくり!

違う「問い」の人とも交流して、考えを深めようかな・・

交流のあと、それぞれが考えたものを再考して、まとめています。

今日の授業では、それぞれが自分の決めた「問い」の解決に向けて、積極的に交流し、考えを広げたり深めたりしていました。

6年生は、この1年間で、学び合いの授業を通して、ぐんぐん力をつけ成長しました。

いよいよ、小学校生活も残り、2週間。

卒業式に向けて練習も始まりました。

1日1日を大切にしていきましょう

2月28日(金)学校ボランティア感謝の会

昨日は「6年生を送る会」の前に、「学校ボランティア感謝の会」を行いました。

日頃大変お世話になっている「学校ボランティア」の方々に来ていただきました。

まずは、お一人お一人、自己紹介をしていただきました。

ボランティアさんが挨拶するたびに、子供達からも元気に「おはようございます!」の返事がありました。

そのあと、お一人お一人に、これまでの感謝の気持ちを書いたお手紙とお花を渡しました。

しっかりと、お礼の言葉も伝えることができました。

「いつも、本当にありがとうございます!」

子供達の保護者や祖父母の方だけではなく、地域の方もたくさんボランティアに参加してくださっています。

「見守り隊」の方には、夏の炎天下の中も、冬の大雪の中も、子供達の安全を見守りながら毎日一緒に歩いてくださっています。

「図書ボランティア」の方には、毎週木曜日の朝学習の時間に、絵本の読み聞かせをしてくださっています。

「計算ボランティア」の方には、毎週火曜日と木曜日に、低学年の計算カード練習を聞いていただきました。

「家庭科ボランティア」の方には、5年生の家庭科で、手縫いやミシン縫いの支援をしていただきました。

「生活科ボランティア」の方には、1年生に「昔あそび」を教えていただいたり、2年生の地区探検の引率補助をしていただきました。

「農園ボランティア」の方には、米作りの学習に関わっていただいたり、畑のお世話などしていただきました。

「壱ツ屋駐在所」の方には、毎朝、通学路の見守りをしていただいています。

たくさんのボランティアの方々に支えられて、子供達は元気に学校に来ることができています。

ボランティアさんの温かい励ましで、子ども達は皆、元気をいただいています。

私(校長)も、朝の見守り隊の方から毎朝元気をいただいたり、たくさんの学校ボランティアの方に応援していただき、地域の皆様に支えられています。

ボランティアの皆様、いつも本当にありがとうございます。

これからも、川北小の子供たちのために、どうぞよろしくお願いいたします。

2月27日(木) 6年生を送る会

今日の2、3限目は『6年生を送る会』がありました。先日からの雪で体育館が冷え込む中でしたが、各学年の熱気あふれる劇やパフォーマンスが繰り広げられました。たくさんの保護者や地域の方々に来て頂き、ありがとうございました。

◆ 2年生 「なつかしい2年生の一日」

6年生に2年生の頃を思い出してもらおうと、1限目 体育「なわとび」、2限目 音楽「アイアイ」、3限目 国語「スイミー」、4限目 算数「九九」を披露。4限目の「九九」では、だじゃれをきかせ笑いを誘っていました。

◆ 1年生 「えらい えらい」

えらいのは何かな? 「くつ」も「かば」も・・・「子ども」も「えらい!!」。絵本の世界をいきいきと1年生の世界観で作りあげていました。

最後に、えらいのは「6年生!!」 いっぱい手伝ってくれた。いっぱい遊んでもらった。 と、かわいさいっぱいに感謝をこめて発表しました。

◆ 3年生 「6年生への挑戦状」

3年生から6年生へどんな挑戦状なのでしょう???ルーレットがまわって、、、全部「けんだま」じゃないですか!!

けんだまに挑戦!3人対3人!! 雪の女王アナも応援に来てくれてました。楽しさいっぱいの3年生。

みごと6年生が勝ち、卒業のチケットを手にしました。 よかった、よかった!!

◆ 5年生 「6年生ありがとう」

6年生一人一人の顔写真、楽しかったこと、夢などが大画面に写しだされると、「わあぁー」と小さな声で感動が。

そして、計画、準備、今日の運営とすべてこなした5年生は6年への階段を一つ上がったようでした。

◆ 4年生 「しゅわしゅわ村のだじゃれ大会~手話で笑顔になろう~」

動物のお面をかぶり動物になりきる4年生。「しまうまの姉妹の舞」「鳥がやきとりを取り合ってる」などなど、楽しいだじゃれを手話にして、お勉強の成果もばっちりです!

◆ 先生から 「君のどんな小さな一歩にも」

一人一人の1年生の時と6年生の時の写真。大画面に写しだされて、成長を感じさせてくれました。

先生からのサプライズメッセージで盛り上がりました。

◆ 6年生 「スーパーマリオブラザーズ~6年間のきおくをとりもどせ~」

クッパに記憶を奪われた6年生3人。スーパーマリオブラザーズに過去にタイムスリップさせてもらい、川北小学校で大切にしていた3つのものを捜す旅に。①あいさつ ②友情 ③スーパーリーダースターを見事に探しあてました。

みんなで過ごした楽しい日々を胸にして、一歩一歩卒業に近づきます。

2月26日(水)6年生を送る会のリハーサル

気温も少し上がり、春の訪れを感じさせます。

明日は、いよいよ6年生を送る会が行われます。今日まで5年生を中心に、準備や出し物の練習などをがんばってきました。

今日は、どの学年も本番同様のリハーサルを行いました。一部分ですが、その様子を紹介します。

まず、1年生です。1年生は「えらい えらい」という劇をします。大きな声で言ったり、動作をつけたりして、どの子も一生懸命がんばっていました。

次に、2年生です。2年生は「なつかしい2年生の1日」という劇をします。6年生に2年生の頃を思い出してもらおうと、いろいろな工夫をしていました。音読も大きな声でできていました。

そして、3年生です。3年生は「6年生への挑戦状」という劇をします。最初に、みんなの声が一番後ろまで聞こえているか、何人かが体育館の一番後ろに行って、確かめていました。その後、みんなで本番通り進めていました。

最後に5年生です。5年生は最初に体育館の準備をしました。いすを出したり、机を並べたりして本番に向けての準備を協力して行っていました。その後、進行も含めて、本番通りのリハーサルを行いました。道具の片付けなどもテキパキと動いて、スムーズに行っていました。

明日の本番が楽しみです。

2月25日(火)たてわりお別れ給食

今日は、「たてわりグループお別れ給食」がありました。

1年生から5年生までの児童が、これまでお世話になった6年生と一緒に給食を食べたり、感謝の気持ちを伝えたりします。

それぞれのグループの6年生が、1年生を迎えにきました。

同じグループの1年生から6年生が集まりました。

今までは、6年生がリーダーとなって活動をおこなってきましたが、今日は5年生が司会・進行します。

お互いの顔を見ながら、和やかに給食を食べています。

給食が終わると、1年生から5年生が6年生に向けて、お礼のメッセージを読み上げました。

このグループは、5年生がメッセージを持ち、6年生の目の前で一人一人伝えています。

1年生も、6年生に向けて、感謝の気持ちを伝えることができました。

そのあと、6年生から1人ずつ、みんなへメッセージを伝えました。

6年生として、リーダーとして、自分の思いをしっかりと伝えることができました。

最後に、5年生から6年生に、手作りのプレゼントが渡されました。

渡す方も、受け取る方も、嬉しそうでした。

4月の1年生を迎える会での「たてわりグループ」発足から、1年間。

毎日の「たてわりグループでの掃除」、学期に1回の「たてわり遊び」、2学期は「運動会」。

そして、3学期は、みんなで力を合わせた「たてわり8の字跳び」と、1年生から6年生まで、仲良く協力して活動することができました。

6年生がグループのリーダーとして、優しくみんなを引っ張ってくれたおかげです。

1年間、本当にありがとうございました!

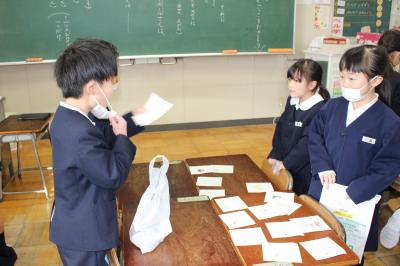

2月21日(金)1年国語授業

1年生は、国語で、物の名前を集めて、お店屋さんごっこをする学習をしました。

前の授業で、物には、一つ一つの名前と、まとめてつけた名前があることを理解しました。

そして、物の名前を出し合い、「まとめてつけた名前」と「一つ一つの名前」に分けました

グループをつくり、お店屋さんごっこの準備をします。

それぞれのグループで商品名を出し合い、ホワイトボードに書き出していきます。

どのお店のグループも話し合いながら、次から次へと名前を書いています。

役割分担して、その中から、お店に並べる商品の絵を描いていきます。

このグループは、「車屋さん」

車の図鑑を参考にして、描いています。

どのグループも準備が終わり、次の時間は、いよいよお店を開店!

「いらっしゃい!いらっしゃい!」ここは、スポーツ用品店です。

相手の話を聞いて、丁寧な言葉で、商品を売ったり買ったりしています。

みんな楽しそうに活動しています。

上手に会話できているグループの様子を動画で見て、参考にしています。

動画を見たあと、もう1度お店屋さんごっこをしました。

会話の中で、相手の発言を受けて、話をつなぐことができる子が増えていました!

・・・お願い・・・

3連休は、再び大雪の予報が出ています。

町内各地で降雪に伴い、除雪した雪を水路に排雪し、固まった(山になっている)箇所へ、児童が侵入し踏み込むことがあるそうです。場所によっては、水路(川)なので、川底の水が流れていて空洞化し、誤って転落する恐れがあります。大変危険なので、雪の積もった水路(川)へは侵入しないことや除雪した山に登って遊ばないよう、学校で指導してあります。ご家庭でも、注意喚起をお願いします。

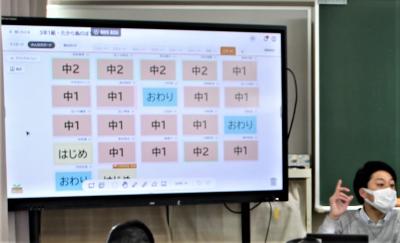

2月20日(木)3年国語授業

3年生は、国語で、宝島の地図から想像した物語を書く学習を行っています。

「ワクワク、ドキドキ、たから島のぼうけん!」

これまでの学習で、物語の組立てを考え、想像した物語を文章にしました。

今日は、冒険の様子がよく伝わるように、書き表し方を工夫します。

まずは、誰が、どの場面をより伝わるようにするか、電子黒板で確認できるようになっています。

同じ場面どうしで、様子がよく伝わるかという視点で、自分の文章を友達に読んでもらい、アドバイスをもらいます。

お隣の子と同じ場面なら、近くの子と見合いアドバイスをもらったり、

同じ場面の子をさがし、椅子をもって場所を移動し交流したり

お互いの文章を読み合い、アドバイスし合っています。

皆、楽しそうに交流しています。

いろいろな友達と交流することで、文章がどんどんくわしく分かりやすくなっていました。

先生からもアドバイスをもらっています。

友達と交流し、アドバイスをもらったので、次は、もう一度自分の文章を見直し、書き直します。

「交流する前」と「交流した後」の文章を比較して、どのように分かりやすくなったのか、みんなで確認しています。

アドバイスをもらうことで、いろいろな気づきがあり、交流前より、分かりやすい文章になっていました。

特に、人物や状況の描写がくわしくなり、より伝わる文章になっていました。

次の時間には、できあがった友達の物語を読んで、感想を伝えます。

どんな「たから島のぼうけん」物語になっているのか、とても楽しみです!

2月19日(水)いろいろな授業

また、寒い日が続くようになってきました。春が待ち遠しいです。

今日は、いろいろな授業を紹介します。

まずは、2年生です。2年生では、算数科で「はこの形」の単元を学習しています。今日は、6枚の長方形の紙を組み合わせて、箱を作っていました。どの長方形の紙をどこにつければ箱の形になるか考えながら進めていました。

次に4年生です。4年生では、図工で版画を作っています。まず、彫刻刀の使い方や気をつけることなどを全員で確認しました。そして、自分の書いた下書きにそって、彫刻刀を使って版画用の板を彫りました。みんな最初に確認した通り、安全に気をつけながら丁寧に彫り進めていました。

最後は、6年生です。6年生では、国語で「言葉について考えよう」という単元をしています。今日は、日本語の特徴について調べる活動をしました。担任の先生が気になった日本語として「のどから手が出るほどほしい」を紹介し、なぜ気になったのかや使い方の留意点などを説明していました。そして、児童が気になった日本語について、自分で調べてまとめていきました。

どの学年も、楽しみながらも真剣に授業に取り組んでいました。

2月18日(火)もくもくそうじ

学校では、「もくもくそうじ」に取り組んでいます。

「もくもくそうじ」は、しゃべらず、すみずみまで掃除をします。

先週から、環境委員が掃除場所に行き、「しゃべらず」「すみずみまで掃除ができている」か、確認して回ります。

毎日2つともできていたら、賞状がもられます。

掃除の様子を見に行くと・・

階段掃除です。

階段をていねいに一段一段からぶきしています。

玄関も、床をはいて、砂などのごみを集めています。

廊下では、1年生が、もくもくと からぶきしています。

ピカピカになっています。

雑巾のゴミを落とし、高学年がほうきでゴミをとります。

教室では、黒板の溝のチョークをミニほうきで、きれいにしています。

高学年は、机を持ち上げて運んでいます。

机を一つ一つていねいに水ぶきしています。

トイレの便器もブラシできれいにしています。

ローカも、すみずみまでていねいにモップがけしています。

そうじが終わった所から、今日出たゴミを玄関のゴミ入れに運びます。

どの場所も、皆、静かに、すみずみまで丁寧に、もくもくと掃除をしていました。

素晴らしいです! おかげで学校がピカピカです!

自分たちの学校を、自分たちの手できれいにすると、とても気持ちがいいですね。

掃除をすると、心も磨かれると言われています。

責任感や協力する心、粘り強くやりぬく心も育ちます。

これからも、全校で「もくもくそうじ」に取り組んでいきます。

2月17日(月)2年国語授業

2年生は、国語で、友達のすてきなところを手紙に書いて伝える学習を行っています。

今日は、友達に伝えたいことを決めるために、友達のすてきなところをカードに書きます。

まずは、すてきなところを思い出し、書いていきます。

そのあと、その子と仲の良い友達のところに聞きに行き、すてきなところをどんどん増やしています。

自分の書いたカードを見合っています。

自分の知らない、友達のすてきなところを教えてもらっています。

「お友達のすてきを発表できる人はいませんか?」

たくさん手が挙がっています!

お友達のすてきなところを見つけて、いつ、どんなときに、どんなことがすてきだったのか、くわしく発表できました。

電子黒板に、児童の書いたワークシートを写して、みんなで確認しています。

友達と交流することで、友達のすてきなところをよりたくさん見つけることができていました。

これからも、子供同士の関わり合いを通して、より良い学びにつなげていきたいです。

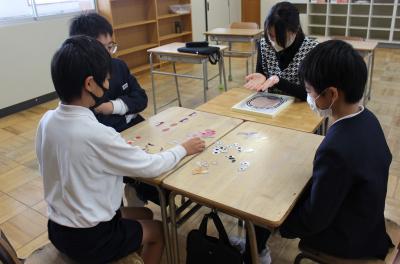

2月14日(金)最後のクラブ

今週のクラブは、今年度最後のクラブでした。

「ボール運動クラブ」は、バレーを行っていました。

チームで声をかけ合い、ボールをトスしています。

「一輪車クラブ」は、一輪車の練習。

スタートでバランスをとるのが難しいので、両手を机で支えながら、練習しています。

「ボードゲームクラブ」は、担当の先生おすすめのカードゲームをみんなでしていました。

みんなとても楽しそう

「手芸クラブ」は、フェルトで自分のイニシャルのマスコットを作っていました。

「科学クラブ」は、砂糖をつかって、「べっこう飴」づくり

いいにおいが漂っていました~

「プログラミングクラブ」は、プログラミングのソフトを使って作成中

「折り紙クラブ」は、いつもは季節の飾りを作りますが、今回は最後なので、折り紙で自分の作りたいものを作っていました。

「イングリッシュクラブ」は、最後なので、中学校のALTのユナンさんと一緒に行いました。

まずは、英語で「福笑い」に挑戦!

ユナンさんは、生まれて初めての「福笑い」だそうです。

日本のお正月の伝統的な遊びに挑戦!

ユナンさんに自己紹介も行いました。

「Good bye ! 」

今年度最後のクラブでしたが、どのクラブも異学年仲よく楽しい時間を過ごしていました。