SSH活動記録

【SSH】マスフェスタ(理数科2年生)

8月27日(土)大阪府立大手前高等学校において、「マスフェスタ」が開催され、理数科2年生数学班9人が参加しました。生徒達は、これまでの研究成果をポスター発表し、活発な質疑応答を行いました。

生徒達からは、「質疑応答を通して、自分たちの研究に向き合い、研究に対する考えを整理できたので、とても良かった」「自分たちの研究と似たような研究をしている学校の生徒や先生と交流でき、お互いの研究について意見を交わす中で、自分たちの研究をより深められた」「今後は初めて見た人でも、自分たちの研究の内容が理解できるような説明の構成を考えたい。また、資料についても、見る人が一目で分かるように工夫したい」という声が聞かれました。

【SSH】地学野外実習(理数科1年生)

8月18日(木)午後から、理数科1年生の「地学野外実習」が行われました。

参加した生徒達は石川県立自然史資料館で展示物を見学した後、和気の里で巨大流紋岩を見学しました。

【SSH】全国総文自然科学部門(理数科3年生)

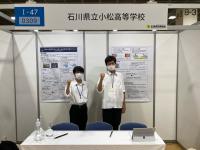

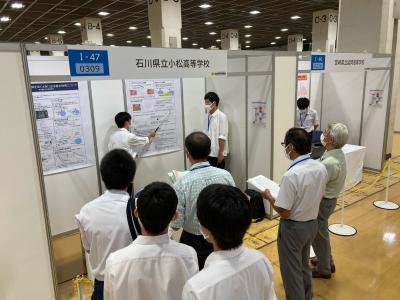

8月2日、3日、4日、理数科3年5名(化学3名、物理2名)が全国総文自然科学部門に参加しました。

化学3名は「平面展開による銅樹の成長過程における経時変化(白化・緑化)の研究」という題で口頭発表を行い、物理2名は「瓶から液体を注ぐときに出る音の性質について」という題でポスター発表を行いました。

また最終日の4日には生徒交流会に参加し、全国の生徒たちと交流する会もありました。

生徒からは「県内だけでなく全国の場で発表する貴重な体験ができた」「ポスター発表は大変だったが自分たちの研究の面白さを分かってもらえて嬉しかった」という声が聞かれました。

大雨の影響で帰りは5日になりましたが、実りの多い体験ができました。

【SSH】SSH生徒研究発表会(理数科3年生)

8月3日(水)4日(木)、理数科3年生2名が学校を代表してSSH生徒研究発表会に参加しました。この発表会は、全国のSSH指定校が集まり、課題研究の成果を発表する場として毎年神戸で開催されています。

本校の代表生徒は「物理・工学分野」において「瓶から液体を注ぐときに出る音の性質について」という題でポスター発表を行いました。

生徒からは、「全国から集まった生徒や先生と研究について議論する中で、新たな発見があった。」「どの学校の発表もレベルが高く、多くの刺激が得られた。」という声が聞かれました。

4日に小松に帰る予定が、大雨の影響で5日まで神戸に滞在するというトラブルもありましたが、無事に帰ってくることができました。

【SSH】金沢大学「理学の広場」(理数科1年生)

8月8日(月)金沢大学において「理学の広場」が開催され、理数科1年生が、数学・物理・化学・生物・計算情報の5つの分野で行われたセミナーに参加しました。生徒達からは、「高度で複雑な内容であったが、大学に進学してからの学びをイメージすることができた」「他校の人達とも話し合いながら、学ぶことができ興味を持って臨むことができた」という声が聞かれました。

【SSH】第2,3,4回高校生と究める探究教室(美川中学校・中海中学校・松東みどり学園)

SSH4期目の探究活動の普及の一環として、理数科1年生が7月29日(金)美川中学校、8月1日(月)午前に中海中学校、午後に松東みどり学園を訪れ、「高校生と究める探究教室」を開催しました。

参加した生徒達からは「普段の学習では行わない実験で興味深かった」「自分たちが教えるつもりで行ったが、教えられることばかりだった」「中学生がみんな熱心に考えていて圧倒された」「自分たちが試作した実験装置で中学生に勝つことができると思っていたが、負けてしまった。中学生のアイデアがよく練られており、とても勉強になった」という声が聞かれ、大変充実した時間となりました。

【美川中学校】第2回高校生と究める探究教室

【中海中学校】第3回高校生と究める探究教室

【松東みどり学園】第4回高校生と究める探究教室

【SSH】大学実験セミナー(理数科2年生)

7月25日(月)26日(火)、理数科2年生が参加し、石川県立大学で「大学実験セミナー」が行われました。コロナ感染予防対策として、1クラスを2つの班に分けて、1日目は1班がセミナーB、2班がセミナーAに参加、2日目は1班がセミナーA、2班がセミナーBに参加することで、全員がAとBの両方のセミナーに参加することができました。

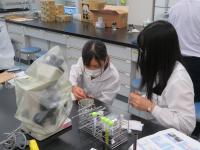

セミナーAでは食品科学科准教授小柳喬先生が、「食品に含まれる微生物についての講義と実験」の指導してくださいました。食品生物学者になることを目標に、培養してある7種類の菌を加熱固定して、グラム染色をしてから顕微鏡で観察し、菌の持つ性質を調べて、結果についてディスカッションし、同定しました。生徒からは、「実際に菌の同定をするプロセスが興味深かった。」「もともと食品分野に興味があり、セミナーを通してさらに学びたくなった。」「普段見ることのできない菌や酵母などを顕微鏡で観察し、その特徴から種まで推定できて楽しかった。」という声が聞かれました。

セミナーBでは生物資源工学研究所助教中谷内修先生が「電気泳動法によるmRNAの分離、検出についての講義と実験」の指導をしてくださいました。mRNAからを逆転写酵素によってcDNAを作製し、PCRによって増幅させ、電気泳動により分離後、ゲル内のDNAを切断し、染色して、観察しました。生徒からは「昨年度のサイエンスツアーでの実験内容とつながりを感じながら、セミナーを受講することができた。」「RNAの抽出という高度な実験ができて嬉しかった。」「セミナーを通して自分がまだまだ知識不足であることを認識し、これからの学習への意欲が高まった。」という声が聞かれました。

コロナ禍で大変な状況の中、ご協力くださった石川県立大学の先生方、TAの方々、関係者の方々に感謝申し上げます。

【セミナーAの様子】

【セミナーBの様子】

【SSH】生物野外実習(理数科1年生)

7月21日(木)、理数科1年生の生物野外実習が行われました。

日程

6:30 学校集合

7:00 出発

10:00 のと海洋ふれあいセンター到着

到着後着替え

11:00~12:00 海洋生物採集

12:00~12:30 着替え

12:30~13:30 昼食

13:30~14:30 ウニ人工授精・発生実験(実験室)

海洋生物観察(実験室)

14:30~15:00 片付け

15:30 のと海洋ふれあいセンター出発

18:30 学校到着

今年度の生物野外実習は、新型コロナウィルス感染の状況から、石川県のガイドラインに沿って、日帰りの実習となりましたが、理数科40人全員が参加し、すべての実習に熱心に取り組んでくれました。

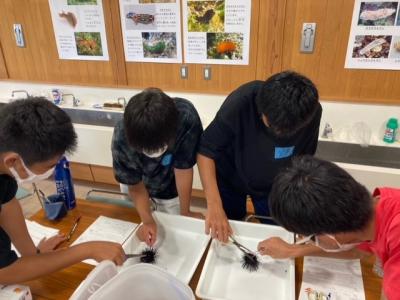

午前は3年ぶりにウェットスーツを着て海に潜り、海洋生物採集をしました。実験の班の仲間たちで仲良く協力し合って、ウニを含む棘皮動物を熱心に採集し、今年は天候にも恵まれ、ウェットスーツを着て潜ることができたため、例年以上のウニを採集することができました。理数科1年生の何事にも一生懸命取り組む様子を見ることができました。

午後は午前に採集したウニを人工受精させ、発生の様子を顕微鏡で観察しました。また、発生観察の合間に採取したウニやヒトデ、海藻などの海洋生物の観察・同定およびスケッチを行いました。今年は沢山の海洋生物を採集できたため、とても充実した実習となりました。ウニの人工受精はほぼ全ての班が成功し、生徒たちはとても喜んでいました。

【校長先生挨拶】

【集合写真】

【海洋危険生物に関する講義】 【海洋生物観察】

【ウニの観察】 【ウニの人工受精】

【SSH】第1回高校生と究める探究教室(山代中学校)

SSH4期目の探究活動の普及の一環として、7月15日(金)放課後、理数科1年生6名が参加し、加賀市立山代中学校で第1回「高校生と究める探究教室」を行い、中学生に対して実験器具の製作のお手伝いやアドバイスをしました。

参加した理数科の1年生からは、「中学生の発想が柔軟で一緒に実験して楽しかったし勉強になった」という声が聞かれました。

次の「高校生と究める探究教室」は、7月29日(金)白山市立美川中学校で行います。

【SSH】第2回こまつ研究サポートプログラム

7月13日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第2回こまつ研究サポートプログラム「第2回課題研究中間報告会」が行われました。

生徒達は大学の先生方に「第1回課題研究中間報告会」の後、約2か月自分たちで試行錯誤しながら進めてきたこれまでの進捗状況を聞いていただき、今後どのように研究を進めていくべきかについてご指導・ご助言をいただきました。

生徒達からは、「専門的な視点からアドバイスをもらうことができた。特に、高度な機器の使用など大いに役立つアドバイスが得られた」「これまで自分たちが考えていたテーマは広かったが、その絞り方について有益な助言をもらうことができた」「実験に行き詰っていたが、大学の先生方のアドバイスのおかげで前に進めそうと感じる」「大学の先生が自分たちの取り組みを前向きな言葉で応援してくれたことが心強く感じる」「大学の先生たちとのディスカッションの中で、自分たちの進捗について整理することができ、同時に知識不足を痛感した」という声が聞かれました。

【参加していただいた大学の先生方】

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 先生 (数学)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)