SSH活動記録

【SSH】第1回高校生と究める探究教室(山代中学校)

SSH4期目の探究活動の普及の一環として、7月15日(金)放課後、理数科1年生6名が参加し、加賀市立山代中学校で第1回「高校生と究める探究教室」を行い、中学生に対して実験器具の製作のお手伝いやアドバイスをしました。

参加した理数科の1年生からは、「中学生の発想が柔軟で一緒に実験して楽しかったし勉強になった」という声が聞かれました。

次の「高校生と究める探究教室」は、7月29日(金)白山市立美川中学校で行います。

【SSH】第2回こまつ研究サポートプログラム

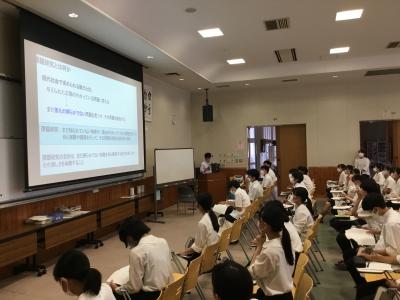

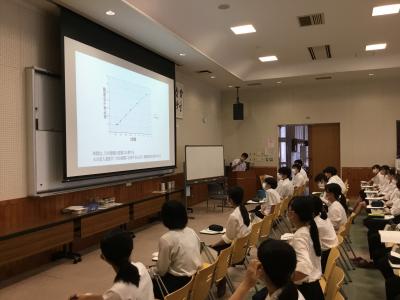

7月13日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第2回こまつ研究サポートプログラム「第2回課題研究中間報告会」が行われました。

生徒達は大学の先生方に「第1回課題研究中間報告会」の後、約2か月自分たちで試行錯誤しながら進めてきたこれまでの進捗状況を聞いていただき、今後どのように研究を進めていくべきかについてご指導・ご助言をいただきました。

生徒達からは、「専門的な視点からアドバイスをもらうことができた。特に、高度な機器の使用など大いに役立つアドバイスが得られた」「これまで自分たちが考えていたテーマは広かったが、その絞り方について有益な助言をもらうことができた」「実験に行き詰っていたが、大学の先生方のアドバイスのおかげで前に進めそうと感じる」「大学の先生が自分たちの取り組みを前向きな言葉で応援してくれたことが心強く感じる」「大学の先生たちとのディスカッションの中で、自分たちの進捗について整理することができ、同時に知識不足を痛感した」という声が聞かれました。

【参加していただいた大学の先生方】

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 先生 (数学)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)

【SSH】課題探究(2年生普通科理系課題研究)開講式

7月11日(月)2年普通科理系生徒を対象に、課題研究開講式が行われました。

課題研究とはどのようなものか、課題研究を行う意義、どのように研究を進めていくか、等について、例を挙げながら説明がありました。生徒達は非常に真剣に話を聞き、やる気に満ちているのが感じられました。

その後各部屋に分かれて、グループ決めを行い、早速テーマについて考え始めました。これから各グループがどのような研究を自分たちで考えて行っていくのか、大変楽しみです。

【SSH】評価についての教員研修

6月30日(木)期末考査4日目に福井大学遠藤貴広氏を講師に招いて、評価に関する研修を行いました。研修は探究活動の評価、ポートフォリオ、生徒参加型ルーブリックの取り組みに関する内容でした。参加した教員からは「探究活動の評価方法やポートフォリオの活用方法について参考になる点が多かった」「本校SSHの取組の特色および課題を全体で共有する場となり、良かった」との声もあり、今後の教育活動の質を高める機会となりました。本校の探究活動の更なる充実を図るべく教職員一丸となって尽力していく所存です。

<学校長挨拶> <遠藤先生の研修の様子>

【SSH】第2回課題研究指導についての教員向け研修

5月11日(水)放課後、石川県立大学 生物資源工学研究所 助教 中谷内 修先生を講師にお招きして、第2回課題研究指導についての教員向け研修会が行われました。

「探究活動の目的とテーマ設定・実験設計」というテーマでの2回目の講義で、「課題決めの要点」や、「因果関係と相関関係」、「指導教員はどのようにサポートできるのか」等、1回目で教えていただいた内容をより深く、具体的に講義をしていただきました。

中谷内先生の情熱に圧倒され、多くのことを学ぶことができて、あっという間の90分でした。理系のテーマだけでなく、文系のテーマにも応用できる内容を研修することができて、大変参考になりました。

【SSH】第1回こまつ研究サポートプログラム

5月11日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第1回こまつ研究サポートプログラム「課題研究中間報告会」が行われました。生徒達はテーマの案やその実証方法について、大学の先生方に自分たちの考えを説明し、アドバイスを頂きました。

会の終了後、生徒達から「自分たちで分からなかったことを、様々な視点から指摘していただけて、視野が広がった」「仮説を踏まえてテーマを決めることが大切だと分かった」「知らなかった知識を得ることができ、そこから新しい発見もあって参考になった」という感謝の声が聞かれました。次回は7月13日(水)に行う予定です。

【参加していただいた大学の先生方】

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 先生 (数学)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)

<< 数学班>>

<<物理班>>

<<化学班>>

<<生物班>>

【SSH】第1回課題研究指導についての教員向け研修

4月27日(水)放課後、課題研究などの探究活動の授業を担当する教員を対象に、研修会が行われました。

石川県立大学 生物資源工学研究所 助教 中谷内 修先生を講師にお招きして、「探究活動の目的とテーマ設定・実験設計」というテーマで講義をしていただきました。

課題研究での探究型学習への取り組みが生徒たちの成長や大学での学びにとっていかに重要であるか、なぜ研究に仮説が必要なのか、指導教員はどのようにサポートしていくのが望ましいのか等、非常に分かりやすく教えていただきました。次回の第2回研究会は5月11日(水)に開催されます。

【SSH】探究基礎オリエンテーション

本日4月22日(金)普通科1年生の学校設定科目「探究基礎」のオリエンテーションがありました。「探究基礎」は探究力育成を目標に、前期は「証拠を使って論理的に立証する」ための活動であるディベート小論文を行い、後期は、文系希望者は基礎課題研究、理系希望者は探究スキル育成講座を行います。

生徒達は担任の先生方によるモデルディベート「高校でも給食を導入すべきである」を集中してメモを取りながら聞き、各先生の論に対してどのように反論できるか考え、意見交換をしました。最後には生徒達によって勝敗をジャッジしてもらい、否定側の先生方の勝利となりました。

【SSH】「課題研究Ⅱ」開講式

4月20日(水)理数科2年生「課題研究Ⅱ」の開講式がありました。この授業では、各グループが自分たちで設定したテーマで、1年間研究を行います。

初めに垣地校長先生より、激励の言葉がありました。校長先生は、「作図問題」や「無理数」などに関連するテーマで、過去に課題研究を担当したときのエピソードについて述べられた後、「これはどうなっているのか、なぜこうなるのか、という純粋な気持ちを大切に課題設定をしてほしい。昨年ノーベル賞を受賞した眞鍋 淑郞さんの言葉にも、『好奇心が研究の原動力だった』というものがある。この授業では大学の先生方からアドバイスを受けることができるし、みなさんの大学での研究につながっていくような研究になると嬉しい」と話してくださいました。生徒達は顔を上げてしっかりと話を聞いており、その表情にはやる気があふれていました。

さらに年間スケジュール、研究のプロセス、記録を残すことの大切さ、パソコンや実験室の使用、物品の購入などに関する説明が行われました。その後生徒達は早速各グループに分かれて、課題設定について話し合いを始めていました。

「課題探究Ⅱ」課題研究英語ポスター発表会

3月16日(水)5,6限目に、理数科2年生が1年間取り組んだ課題研究を英語で発表しました。今年度より実施形態をポスター発表の形式に変更し、北陸先端科学技術大学院大学の國藤進先生、助教・講師の先生方、大学院生(留学生)、他校のALTの先生方をお迎えして発表会を開催しました。多くの生徒が全く、あるいはほとんど原稿を見ることなく、自信をもって堂々と発表していました。質問に対しても臨機応変にしっかりと対応できていました。生徒達からは、「生の英語を聞いて、その場で英語で答えるということはなかなか経験できないし、とても良い機会だった。」「相手に伝わるように、思い切って英語で会話することができた。」等、とても充実した時間だったという声が多く聞かれました。長年小松高校生を指導して下さっているALTのマーカス先生は、「今までの発表会の中で一番良かった。発表はもちろん、質疑応答もリラックスして、自然に相手とやりとりができていて、素晴らしかった!I'm so happy!」と言ってくださいました。6限目からは理数科1年生も参加し、「とても難しかったが、来年自分たちも頑張りたい。」という声が聞かれました。

お忙しい中講評者として来校してくださった大学の先生方や大学院生・ALTの先生方、本当にありがとうございました。