SSH活動記録

大学実験セミナー(理数科2年)

7月26日(月)27日(火)、石川県立大学で「大学実験セミナー」が行われました。A班では食品科学科准教授小柳喬先生が講師として、食品に含まれる微生物についての講義と実験の指導してくださいました。B班では生物資源工学研究所助教中谷内修先生が電気泳動法によるDNAの分離、検出についての講義と実験の指導をしてくださいました。

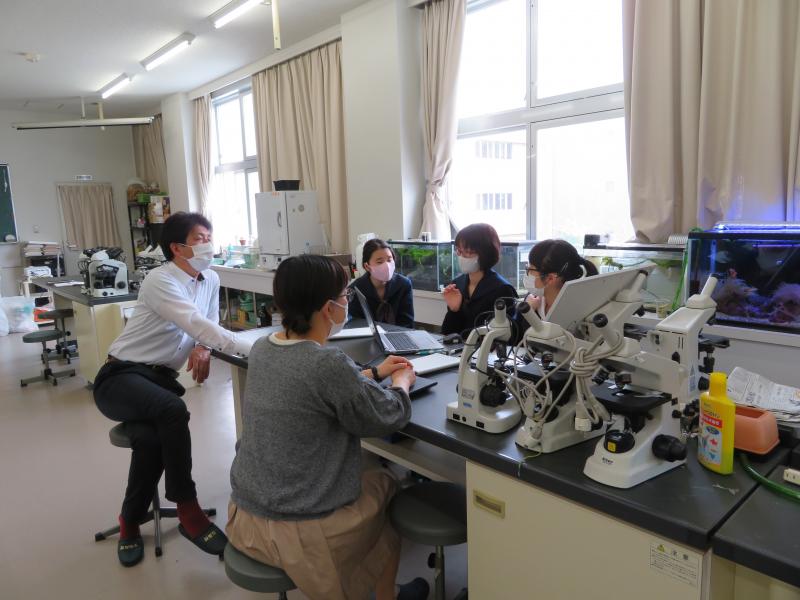

A班は、1日目に食品に含まれる微生物についての講義、食品サンプルから抽出した微生物の培養を行い、2日目に前日仕掛けた食品サンプルから抽出した微生物の生菌数の確認と検鏡を行いました。生徒達は、顕微鏡で見た染色した菌の食品毎の違いに感動し、抽出した菌を顕微鏡で見せ合ったり、写真を撮ったりして、大変盛り上がりました。

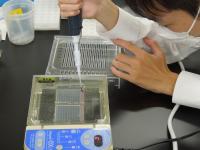

B班は、1日目の予定が変更になり、2日目はウィルスの1種λファージのDNAを制限酵素で切断し、電気泳動により分離後、ゲル内のDNA切断を染色して、観察しました。DNAを目で見るだけでなく、大きさを確認することができて、生徒達はとても嬉しそうでした。

コロナ禍で大変な状況の中、ご協力くださった石川県立大学の先生方、TAの方々、関係者の方々に感謝申し上げます。

<A班の様子>

<B班の様子>

生物野外実習(理数科1年)

7月22日(木)、理数科1年生の生物野外実習が行われました。

日程

6:30 学校集合

7:00 出発(バス2台に分乗)

10:00 のと海洋ふれあいセンター到着

到着後着替え

11:00~12:00 海洋生物採集

12:00~12:30 着替え

12:30~13:30 昼食

13:30~14:30 ウニ人工授精・発生実験(実験室)

海洋生物観察(実験室)

14:30~15:00 片付け

15:30 のと海洋ふれあいセンター出発

18:30 学校到着

今年度の生物野外実習も、新型コロナウィルス感染の状況から、石川県のガイドラインに沿って、実習を行いました。よって、今年も残念ながら日帰りの実習となりましたが、理数科の生徒全員すべての実習に熱心に取り組んでくれました。

午前は海に入って海洋生物採集をしました。今年もウェットスーツを着て海に潜ることはできませんでしたが、足だけ海につかって海洋生物を採取しました。コロナ禍で予防対策を意識しながらも、実験の班員どうし協力しあって楽しそうに取り組んでいました。この様子を見ていたら、理数科1年生のこれからの活躍がとても楽しみになりました。

午後は午前に採集したウニを人工受精させ、発生の様子を顕微鏡で観察しました。また、発生観察の合間に採取したウニやヒトデ、海藻などの海洋生物の観察・同定およびスケッチを行いました。ウニの人工受精は多くの班が成功し、生徒たちはとても充実した様子でした。

開校式(校長先生挨拶) 海の危険生物に関する講義 海洋生物観察

ウニの観察 ウニの放精、放卵 人工受精させた胚の顕微鏡観察

みんなで集合写真!

課題探究(2年生普通科理系課題研究)開講式

7月13日(火)、2年普通科理系生徒を対象に、課題研究開講式が行われました。

9月から、自分たちが設定したテーマについて、研究をスタートさせます。開講式では、みんな真剣に研究を進めるにあたっての諸注意を聞いていました。

第2回こまつ研究サポートプログラム

7月14日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第2回こまつ研究サポートプログラム「第2回課題研究中間報告会」が行われました。前回の「第1回課題研究中間報告会」から約2か月が経ち、第1回で頂いたアドバイスから方向性を決めて研究を少しずつ進めてきた、これまでの進捗状況を説明し、今後の研究を進めるにあたってのご指導・ご助言をいただきました。的確なアドバイスをいただけたことで、各研究班は気持ちを新たにし、夏期休業中の期間をどのように使って課題研究を進めていくかを話し合いました。

★参加していただいた大学の先生方

北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 名誉教授 國藤 進先生(数学分野)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 准教授 川上 裕 先生(数学分野)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 教授 佐藤 政行先生(物理分野)

金沢大学 理工研究域 機械工学系 教授 小松﨑 俊彦先生(物理分野)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 教授 鈴木 保任先生(化学分野)

石川県立大学 生物資源工学研究所 助教 中谷内 修先生(生物分野)

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学系 研究員 板野 敬太さん (地学分野)

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学系 研究員 長谷部 明弘さん (地学分野)

<数学班の様子>

<物理班の様子>

<化学班の様子>

<生物班の様子> <地学班の様子>

第1回こまつ研究サポートプログラム

5月12日(水)5,6限、2年理数科の学校設定科目「課題探究Ⅱ」で第1回こまつ研究サポートプログラム「課題研究中間報告会」が行われました。現段階での、テーマ設定や今後の方針の確認と相談を兼ねて、大学の先生方から専門的な視点によるアドバイスを頂きました。

会の終了後、生徒達から「大学の先生方の知識量がすごかった」「自分たちで気付かなかったことを気付かせてもらえた」「実験の方向性のヒントをもらえた」という声が聞かれ、大変勉強になりありがたかったとみんな感謝していました。さっそく班員どうしで協力しながら研究に取り組み始めていました。

こまつ研究サポートプログラム第2回目は7月14日(水)に行う予定です。

参加していただいた大学の先生方

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 先生 (数学)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 佐藤 政行 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生 (物理)

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生 (数学)

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学系 森下 知晃先生 (地学)

金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科 草野 英二 先生 (化学)

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生 (生物)

数学班活動の様子

化学班活動の様子

地学班活動の様子

物理班活動の様子

生物班活動の様子

探究基礎オリエンテーション

本日4月15日(木)普通科1年生の

生徒達は集中

課題探究Ⅱ 開講式

課題探究Ⅱ 開講式 4月14日(水)

理数科2年生の「課題探究Ⅱ」の開講式が行われました。

「課題探究Ⅱ」では、各グループが設定した課題について1年間研究を行います。

開講式では、校長先生から激励の言葉をいただき、担当の先生との対面式を行いました。

みんな真剣に課題研究を行う上での諸注意を聞いていました。

校長先生から、小松高校理数科で担任をしていた時に、当時の生徒と共に課題研究に取り組んだ際のお話がありました。疑問に感じたり、自らが魅了されたりしたテーマに、情熱をもって研究を進めてほしいという激励の言葉をいただきました。

今年1年間のスケジュールと活動の際の注意点を確認しました。

1年間一緒に研究に取り組んでくださる先生方との挨拶の様子です。

課題研究英語発表会

学校設定科目「課題探究Ⅱ」課題研究英語発表会が行われました。

理数科2年生が1年間取り組んだ課題研究を英語で発表しました。ほとんどの生徒が原稿を見ずに英語でプレゼンテーションを行っていました。

他の学校のALTの方々も講評者として参加し、活発に質疑応答が英語で行われました。コロナウィルス感染症対策で、例年よりも活動が制限された今年度ですが、生徒たちは前向きに取り組みました。一年間課題研究の指導にかかわってきた立場としては、一生懸命質問に対して英語で答えようとする生徒たちの姿にとても心が熱くなりました。生徒たちの多くが「英語での発表の準備・練習は大変だったけど、達成感があった。」と答えていました。

司会者の様子 ALTの紹介

会場全体の様子 発表の様子

1年生との質疑応答の様子 ALTとの質疑応答の様子

ALTからの講評の様子

課題探究Ⅱ ポスター発表会

1月20日(水)、学校設定科目「課題探究Ⅱ」(理数科2年生課題研究)で、ポスター発表会を行いました。大学の先生や大学院生の方々をお招きして、新型コロナウィルス感染症対策をしっかり行いながらポスターセッションを行いました。

今年度の石川県SSH生徒研究発表会ではポスター発表動画を作成しweb上での発表会だったので、発表者と参観者とのポスターセッションはとても楽しかったと、生徒たちは口々に話していました。

また、大学の先生や大学院生の方々が帰られた後に理数科1年生を対象にポスターセッションを行いました。ここでも熱心な質疑応答が行われ、多くの理数科2年生からは「1年生がとても熱心に聞いてくれて、さらにたくさん質問をしてくれてとても嬉しかった。」という声が聞かれ、参観した理数科1年生からは「中学生の研究発表会とは違ったレベルの高い研究でとても楽しかったし、自分たちも課題研究をやるのが楽しみになった。」という声が多数聞かれました。

講評者として来校してくださった大学の先生や大学院生の方々、本当にありがとうございました。

★来校してくださった先生・大学院生

北陸先端科学技術大学院大学 國藤 進 名誉教授

金沢大学 理工研究域数物科学類 佐藤 政行 教授

金沢大学 理工研究域数物科学類 阿部 聡 教授

金沢大学 理工研究域フロンティア工学類 小松﨑 俊彦 教授

金沢大学 理工研究域フロンティア工学類 樋口 理宏 准教授

金沢大学 理工研究域数物科学類 川上 裕 准教授

金沢大学 環日本海域環境研究センター 松木 篤 准教授

金沢工業大学バイオ・化学部応用化学科 草野 英二 教授

石川県立大学 髙原 浩之 准教授

石川県立大学 中谷内 修 助教

金沢大学 理工研究域数物科学類修士2年 千歩 泉樹 氏

金沢大学 理工研究域数物科学類修士2年 長瀬 太一 氏

金沢大学 理工研究域数物科学類修士2年 富田 優希 氏

会場全体の様子 ポスターセッションの様子 その1

ポスターセッションの様子 その2

ポスターセッションの様子 その3

ポスターセッションの様子 その4 1年生とのポスターセッションの様子

課題探究Ⅱ 論文作成講座

1月13日(水)、新年最初の学校設定科目「課題探究Ⅱ」(理数科2年生課題研究)では、こまつ研究サポートメンバーの石川県立大学中谷内修先生から「論文作成講座」として科学研究論文についての講義を受けました。

本校の課題研究では1人1本の研究論文を作成します。まだ研究は途中ですが、論文を作成することを意識して研究を進めることが大切だと考えております。

中谷内先生から、論文を作成する際の注意点やきまりなどを話していただきました。論文を残すことの意義などを聞いて、論文作成の大切さを知り、生徒たちはさっそく論文作成の準備に取り掛かっていました。