気温32度。まさか5月の運動会でこんなことになるなんて。しかし,それならそうと,対応するだけです。この日は,水分休憩を頻繁に行いました。前日放課後の準備で,たくさんの保護者の方々が参加してくださったおかげで,この日の朝は,することがほとんどなく,余裕を持って運動会を始めることができました。ありがとうございました。

9時,開会式。今年のスローガンは,「最後まで全力! ONE FOR ALL! ALL FOR ONE!」です。これは,「一人はみんなのために。みんなは一人のために。」という意味です。この言葉を聞くと,ある年齢以上の方々は,胸が熱くなりますね。そう,昔大流行し社会現象にもなったドラマ,「スクール・ウオーズ」で有名になった言葉です。運動会は,児童・保護者を2分する,まさしく「スクール・ウオーズ」。どちらに勝利の女神が微笑むでしょうか?最後に勝つのは,「一人はみんなのために。みんなは一人のために。」をより実践できたチームとなるでしょう。選手宣誓では,各組団長の宣誓に,そんな意気込みを感じました。

①全員体操[準備運動(ラジオ体操)]。厳しい練習の甲斐あって,美しいラジオ体操(第一)ができていました。

②1~3年個人走[100メートル走]。低学年が100mも走る学校は,あまりないと思います。いいことですね。

③4~6年個人走[150メートル走]。高学年が150mも・・・以下略。

⑤4~6年親子競技[【紅白対抗】息を合わせて二人三脚]。とても息(足)が合い,すごく速いスピードで走る親子がいました。家でかなり練習してきたのでしょうか?後で聞いてみると,「いえ,全然?」。日頃の仲の良さが伝わってきました。

⑦1~3年団体競技[【紅白対抗】落としちゃダメ!宅配便リレー]。意地悪な風が吹き,(見た目とは違って)とても軽い箱を落としてしまう児童もいました。自然の厳しさを体感したことでしょう。

⑧4~6年団体競技[【紅白対抗】綱引き]。白の連勝でした。最後はもう少し早く終わらせてあげてもよかったような?

⑨PTA団体競技[【紅白保護者対抗】綱引き]。さすが保護者。すごい力(パワー)があの場所に集中していました。この種目で一気に体に限界が来るそうで,翌日お会いした保護者の方も,「まだ腰が痛い」とおっしゃっていました。

⑩全員演技[【紅白対抗】応援合戦「力を合わせて!2019」]。「どうしても3段ピラミッドを作りたい」ということだったので,安全対策に万全を期すことを条件に認め,許可しました。(ある幼稚園で,全園児がスムーズにたくさんの3段ピラミッドを作る動画を参考にさせました。)俯せ状態の6人が,息を合わせて体を起こします。2段目の児童は,1段目の児童の背中に乗らず,両足は地面に置いたままです。また,児童たちの両側は,2名の先生が支えています。時には後ろ向きの安全対策も必要ですが,状況によっては前向きな安全対策も必要だと思います。児童たち,意欲満々でこの日までの練習を乗り切ってくれました。どちらのチームも,とても元気いっぱいで息も合っており,最高に格好良かったです。

⑪4~6年団体競技[【紅白対抗】デカパンでボール運び]。本当に大きなパンツでした。昔はもう少し小さなデカパンでしたが,やはり安全対策で大きくなったのでしょうか。ちなみに,私の立場で言っていいのか分かりませんが,種目名にあるような,「デカパンをはいた状態でボールを運んで」は,いなかったような気がします。

⑫1~3年団体競技[【紅白対抗】全員リレー(低学年)]。しっかりバトンを握って走りました。これもまた,学校によっては低学年は丸いバトンを使うことがありますが,やはり正規のバトンを持って走ると映えますね。(個人の感想です。)

空はどこまでも青く,児童たちはどこまでも元気です。11時40分,午前の部終了。保護者とのお弁当となりました。

午後の部は,12時45分に始まりました。

⑬全員演技[鼓笛演奏]。今年から,1~3年生もポンポンを持って鼓笛演奏に加わることになり,より華やかになりました。なぜ昨年まで入らなかったのか不思議です。教えてくださった保護者の方,ありがとうございました。

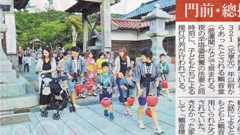

⑭全員団体演技[踊り「能登は門前 寺の町 出湯町」]。保護者の方々の声かけのおかげで,本当にたくさんの方々がいっしょに踊って下さいました。先日指導くださった,(そしてこの日も一緒に踊ってくださった,)宮下,星野,東野さんも大変喜んでおいでました。

⑮1~3年団体競技[【紅白対抗】エビカニ玉入れ]。今年,珠洲市のある小学校から,運動会でこの競技をやりたいというお話があり,快諾しました。私も長く玉入れを見てきましたが,これが一番だと思います。

⑯PTA団体競技[【紅白保護者対抗】じゃまじゃま玉入れ]。基本的に,PTA3種目は,毎年,PTA役員会で決めます。しかし,いつからか今の3種目が定番になっています。エビカニ玉入れもそうですが,じゃまじゃま玉入れも,普通の玉入れとは違った工夫があり,面白さを増加させています。今後も続いていくことでしょう。

⑰1~3年親子競技[【紅白対抗】台風の目]。こんなに激しい台風がやってくると,被害が大変なことになるでしょう。ハードな超大型台風でした。

⑱4~6年団体競技[【紅白対抗】全員リレー(高学年)]。さすが高学年。バトンパスにミスは無く,離されても,最後まで全員全力。本当にいいリレーでした。

⑲PTA・児童団体競技[ドリームリレー(PTA VS 4~6年児童代表〔6年は全員〕)]。クレジットされてはいませんが,この種目は,職員チームも走ります。そして毎年,(飛び入りの)中学生チームも。職員チームとしては,健脚ぞろいの保護者チームや,中学生チームには負けても,せめて児童代表には勝ちたいというプライドがあります。実際,一度だけではありますが,運動会の前日に練習もしました。そして結果は・・・?まあ,勝負は時の運。来年への楽しみができたということです。児童のみなさん,覚悟しておいてくださいね。

⑳全員体操[整理体操]。お疲れ様でした。

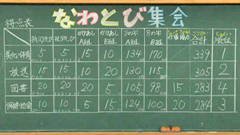

優勝は紅組でした。得点は912点。白組は911点。たった1点差。私も採点表を見ましたが,間違いなく本当でした。門前東小学校史上最高の運動会だったと言えるでしょう。私も,はじめの挨拶でそうなるように6年生にお願いしましたが,本当にそうなりました。児童のみなさん,ご苦労様でした。「観ている人に感動を与える」素晴らしい運動会でした。

閉会式で表彰した後,PTA会長からの講評をいただき,15時に,運動会は終了しました。ご来賓の皆様,地域・保護者の皆様,誠にありがとうございました。後片付けも,保護者の皆様が全面的に手伝ってくださったおかげで,あっという間に全て片付け終わったことを最後に記します。

これまでお伝えしていた状況が変更になったことをお知らせします。今年の運動会は,当初の予定通り5月25日(土)に行います。雨天時に翌26日(日)に延期するという当初の予定は変更になり,日程の延期はなくなりました。なお,雨天時には,本校の体育館ではなく,門前健民体育館(本校体育館のおよそ2倍の広さ)で行います。駐車場も広いです。会場の決定は前日の午後に行い,前日のうちに運動会の準備をしたいと思います。ご都合のつく方は,是非前日の準備をお手伝いください。よろしくお願いいたします。

これまでお伝えしていた状況が変更になったことをお知らせします。今年の運動会は,当初の予定通り5月25日(土)に行います。雨天時に翌26日(日)に延期するという当初の予定は変更になり,日程の延期はなくなりました。なお,雨天時には,本校の体育館ではなく,門前健民体育館(本校体育館のおよそ2倍の広さ)で行います。駐車場も広いです。会場の決定は前日の午後に行い,前日のうちに運動会の準備をしたいと思います。ご都合のつく方は,是非前日の準備をお手伝いください。よろしくお願いいたします。