珠洲市立上戸小学校

珠洲市立上戸小学校

〒927-1216

石川県珠洲市上戸町寺社5-74-2

℡・fax 0768(82)0168

今日の給食は地産地消給食、食材は「能登牛」でした。牛丼で食べることができました。とてもとても美味しかったようで、皆食べるのに夢中になっていました。「白菜のゆかり合え」「しょうがのみそ汁」との相性も素晴らしかったです。能登の素晴らしさを、また改めて知った日になったことと思います。

保健の先生をゲストティーチャーに、3・4年生が食物の栄養について学びました。どの食物にどんな栄養が含まれているかということなどを、実際の給食メニューを通して詳しい説明を聞きました。苦手なメニューもあるかもしれませんが、きっとこれからは、意識がかわっていうことでしょう。何でももりもり食べて、元気な体をつくってほしいと思います。

今年も朗生会の方々のお世話で、1・2年生が干し柿づくりを行いました。前日に収穫したばかりの柿を使います。丹精込めてつくった柿を譲っていただいた方(写真1枚目)にも感謝です。干し柿づくりは皮をむくことから始まります。須少しでも皮が残っていると、そこから破れてしまうので注意が必要ですが、2年生は昨年度行った経験があるので、スイスイ剥きます。1年生も数をこなす内にどんどんうまくなりました。剥きあがった柿は紐でつるします。数週間後には立派な干し柿ができるはずです。本校でつくる干し柿は、「えがおのほしがき」という名がついています。笑顔でつくるからこそ、「えがおのほしがき」になるのでしょう。出来上がりが楽しみです。本日、寒い中、ご来校いただいた朗生会の皆様方、本当にありがとうございました。

1学期に行った「みんなで体を動かして夜はぐっすり眠ろうプロジェクト」のパートⅡが、保健委員会が中心となって行われました。今回は「面白ドッジボール」。最初は普通に1個で行うドッジボールですが、途中から大きさの違う2個のボールが加わり、何と3個でドッジボール!! うかうかしていられません。まさに「みんなで体を動かそう」です。今日はみんなきっとぐっすり眠れることでしょう。

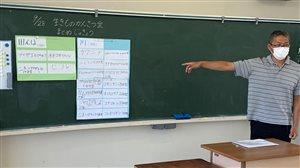

今年も、本校の松の木を見に、樹木医さんがおいでました。若い木ではないので、管理がとても大事になります。根元を調べたり、先端の様子を見上げたりと、念入りに見て下さいました。松の木にはいつまでも元気でいてほしいものです。また、3年生が火災報知機の場所を調べに職員室まできました。勿論今まで何回も職員室に来てはいますが、火災報知機には気付いていませんでした。見上げていて天井で見つけると勢いよく全員で指を指していました。新たな気づきはことのほか嬉しいもののようです。

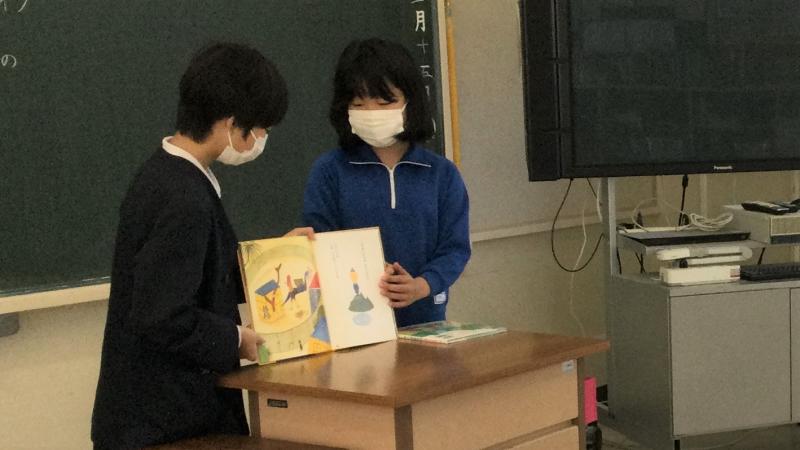

今週、図書放送委員会より、1・2年生、3・4年生への読み聞かせが行われました。色々な工夫が感じられ、とても上手に読んでいました。聞く方も、上級生が読んでくれるとなると、また違った感じがするようで、すごく真剣に聞いていました。双方にいいことがある、素敵な企画です。

なわとびの本格シーズンとなりました。今年度も自分のがんばりを記録していきます。題して「なわとびの頂上へ!」。

5・6年生が校長先生、先生となって、技の紹介をしてくれています。下級生はこれまで以上に技に興味をもち、一生懸命に取り組むことでしょう。「〇〇できるようになったよ!」「〇〇回跳べるようになったよ!」。こんな声をたくさん聞きたいです。

保健室前に、「目のふしぎを体験しよう」という掲示がしてあります。回りの模様によって、真ん中の円がうきあがって見えたり、同じ長さのはずなのに違った長さに見えたり・・・。この掲示をきっかけに、目の不思議を感じ取り、ひいては自分の体への興味・関心を高めてほしいと思います。

本日、北部保健

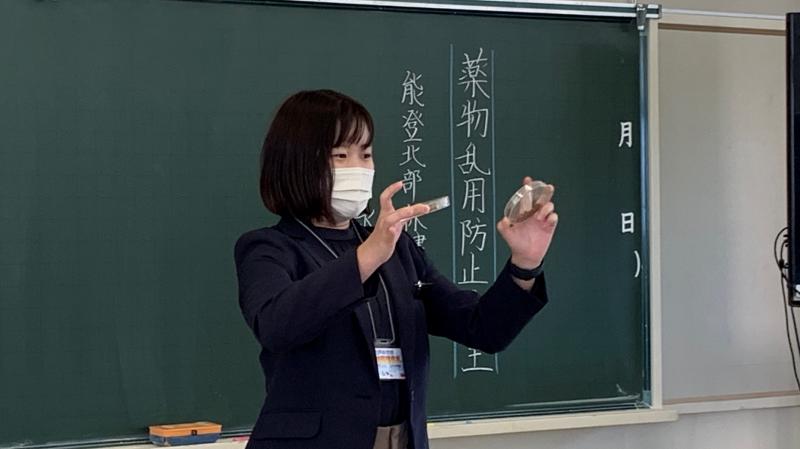

北部保健センターより講師をお呼びし、5・6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を行いました。今回は「たばこの害」「アルコールの害」について学びました。5・6年生は、とてもしっかりと反応し、自分の考えや感想を伝えていました。今回の内容が、自分達の体のために、大変大切な内容であることを自覚したからだと思います。タバコ等を勧められた時どう断るかも考えました。「自分の体は自分で守る」。これからもその姿勢をずっと大事にしてほしいと思います。

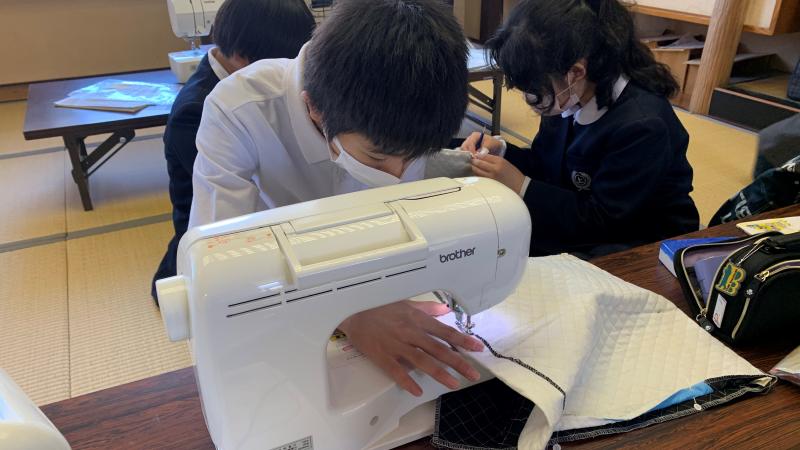

6年生家庭科の授業から。ナップザック製作に取り組んでおり、ミシンがけにも頑張っています。アイロンがけの学習も行っています。さすがは6年生、手際がよく感心しました。子供達はいつか社会に巣立っていきます。自分でやらなければならないことが沢山出てきます。その時のために、様々な知識・技能を身に付けていく必要があります。手際の良さに、頼もしさを感じた時間でもありました。

昨日(11月10日)より8日間、家庭学習がんばろう週間がスタートしています。写真は3・4年生の教室。どんなめあてにしようか、一生懸命考えている様子です。「ノーメディアデー」も設定することになっています。読書も沢山してほしいと思います。3枚目の写真は、同じく3・4年生の体育です。今、マット運動に取り組んでいます。技が出来たときはとても嬉しいようです。こちらも家庭学習と同じくがんばってほしと思います。

本校には大きなせんだんの木が2本あります。普段は同じように見えるのですが、この時期になると実の育ち具合、葉の落ち具合が全然違うことに気が付きます。校舎を出て右側の木の方が実が大きく、落葉が早いです。写真で見ると一目瞭然。少し不思議な感じもしますが、せんだんの実を食べる鳥たちにとっては、2本の木の実の育つ時期が違っていた方がそれだけ長い期間実を食べられるのでいのかもしれませんね。

秋の深まりとともに、最近少し寒さも感じるようになりました。体育も体育館での活動が多くなってきました。今日は1・2年生が8の字跳びにチャレンジしていました。回転する縄に向かって跳ぶことは、最初はなかなか勇気のいるものです。今年初めての1年生にとっては尚更ですが、みんなが手を叩いて互いに応援し、頑張っていました。8の字跳びは子供達の絆も大きくしてくれます。

本日、校務員共同作業で、本校敷地内の樹木に雪吊りをしていただきました。なかなかに大変な作業ですが、手際良く進めていただき、午後には立派な雪吊りが出来ました。11月初旬ですが、こういうのを見ると、今年もまた冬が近づいてきているのだなと感じます。

本日、授業参観・学校状況説明会・非行被害防止講座・学級懇談会でした。授業は全学級、ゲストティーチャーを招いての道徳科授業でした。1・2年生では楽しい工作活動も織り込み、素敵ないでたち・トークで盛り上げていただき、3・4年生は地域の祭りについて、自分たちの手で祭りを行うことの魅力を力強く語っていただき、5・6年生では、子供達もこれから直面するであろう、人生の岐路に立った時の心の動きを自らの体験を踏まえてお話いただきました。お陰様で素晴らしい授業となりました。本当にありがとうございました。また、保護者の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご来校いただき、あたたかく児童を見守っていただいたこと、説明会・講座への参加、学級懇談会で数々の貴重なお話をしていただいたこと等に心より感謝申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

4年生が社会科で、「山車」に調べており、本日、上戸公民館で、その山車に詳しい方に色々とお話を聞くことができました。実際にお話し聞くからこそ伝わることも沢山あります。こういった学びを通して、子供達は地域の良さや素晴らしさを感じていきます。お忙しい中、子供達のために本当にありがとうございました。

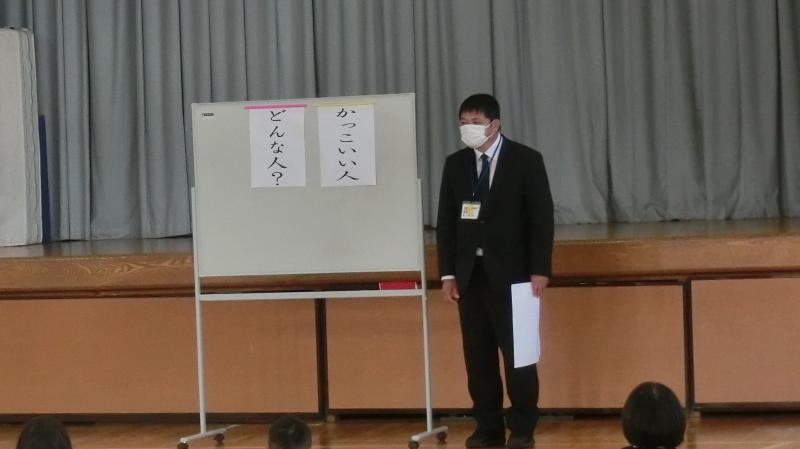

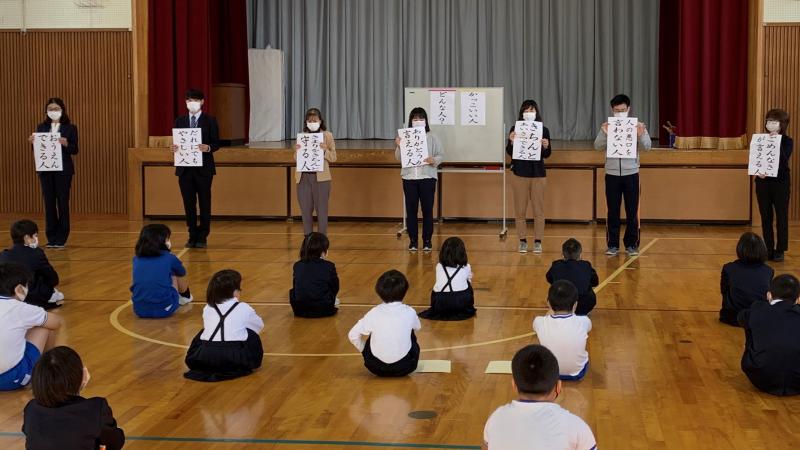

本日、全校朝会がありました。朝会に先立ち、表彰式が行われ、6年生全員(対象は6年生のみ)が表彰された「よい歯の少年少女の表彰」、先週のマラソン大会の表彰、俳句大会の表彰、また、同大会の特選、入賞者の紹介、更には市ソフトテニス大会での活躍(Aさん・優勝)の紹介もありました。素晴らしいです。今回の校長先生の講話テーマは「かっこいい人ってどんな人?」。各先生方から「きちんとあいさつできる人」「ありがとうと言える人」等、「こんな人がかっこいいと思うよ」と紹介がありました。児童達は頷いて聞いていました。そして、放課後は「あいUEDO」で3年生以上が参加したハロウィーンの催しがありました。とても楽しそうですね。

本日、全校児童でチューリップの球根を植えました。「赤」「黄色」「白」の三色です。綺麗に見えるよう、きちんと目印をつくって植えました。各色60個ずつ、それぞれの色ごとにまとめて植えたので、三色が美しく映えるかなと思います。来年の春が待ち遠しいです。

本日の給食を含めて3日間、「物語給食(物語本にちなんだ給食メニュー)」でした。水曜日は【物語給食:給食番長】(主なメニュー:「給食番長カレー」「ひじきサラダ」●お話の中にこのメニューが出てくる)、木曜日は【※写真1枚目 物語給食:バムとケロのそらのたび】(主なメニュー:「バースデーケチャップライス」●主人公が食事用のケッチャプで危機を切り抜ける)、本日金曜日は【※写真2枚目 物語給食:ハロウィーンのひみつ」(主なメニュー:「パーティのかぼちゃスープ」●ハロウィーンと言えば『かぼちゃ』!)。読書の秋と食欲の秋がうまく融合されたとても素敵な企画ですね。

10月28日。絶好のコンディションに恵まれ、持久走大会が行われました。どの子の走りも本当に素晴らしかったです。開会式で校長先生から「記憶に残る走りをしてほしい」という話がありましたが、まさにその通りの走りであったと思います。珠洲警察署様、上戸の子供を守る会の皆様方、保護者の皆様方におかれましては、見守り、伴走、応援等に多大なるご支援、ご協力をいただき本当にありがとうございました。

今日のクラブは、2つのクラブが合同で、バスケットボールをしました。赤、青、黄色の3チームに分かれて行いました。本校は、現在市内のバスケットチームに所属している子、前にバスケットボールをやっていた子、ほぼ未経験の子と色々ですが、それぞれの持ち味を発揮して、大盛り上がりの時間となりました。チームで力を合わせるというのは、やはりとても楽しいようです。

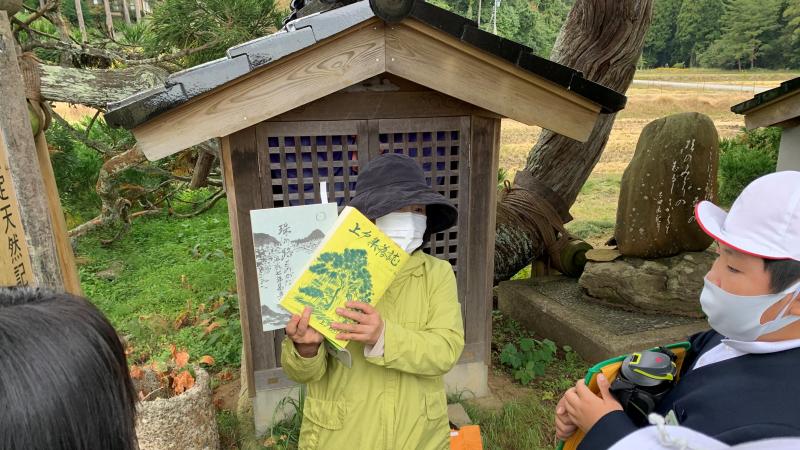

4年生が、有名な高照寺の倒さ杉(さかさスギ)の説明を聞きに行ってきました。倒さ杉に行くのは初めてではありませんが、本格的な説明を聞くのは「初」です。この日は、高照寺の方に説明をお願いしました。本当にわかりやすく、丁寧にお話下さり、お陰で今まで知らなったことが沢山あったことがわかりました。これをきっかけに、益々郷土への興味、愛着が増すことと思います。お忙しい中、有難うございました。

本日、津波が来るとの想定で、高照寺まで避難訓練を行いました。本校の一次避難場所は校舎3階ですが、そこをも超える津波の場合は、二次避難場所として、高照寺となっています。校舎から高照寺までは500m程。結構な距離ですが、児童達は一生懸命走って避難しました。命を守る訓練です。今後もしっかり続けていきます。

「スポーツの秋」&「食欲の秋」にちなんだニュースです。今週、昼休み限定で体育館に卓球台を出してみました(本校には卓球台が3台あります)。興味のある子がいて、そして中には結構上手な子もいて、楽しそうにプレイしていました。これからも様子を見て卓球台を出してみようかと思います。そして、今日の給食も紹介します。「黒ごまきなこトースト」が出ました。黒ごまときなこの両方の良さが感じられる一品で、トーストの歯ごたえもよかったです。工夫された献立だと感心しました。いつも素敵な給食をありがとうございます。

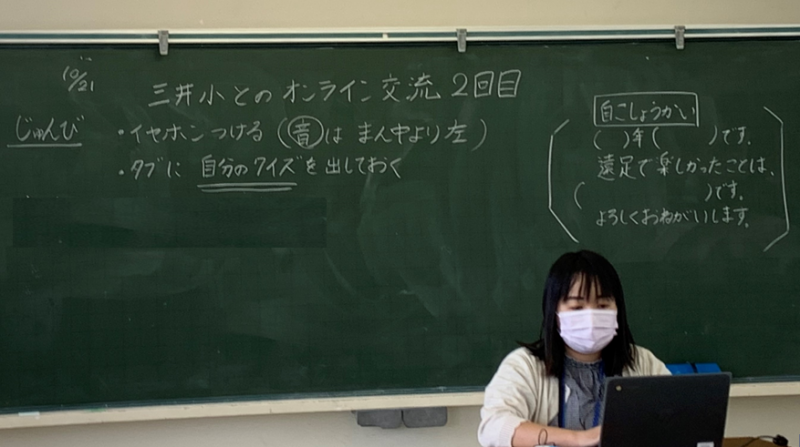

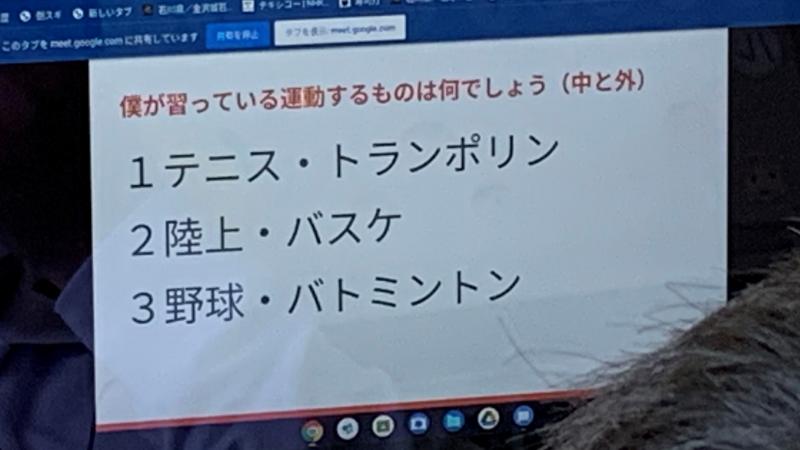

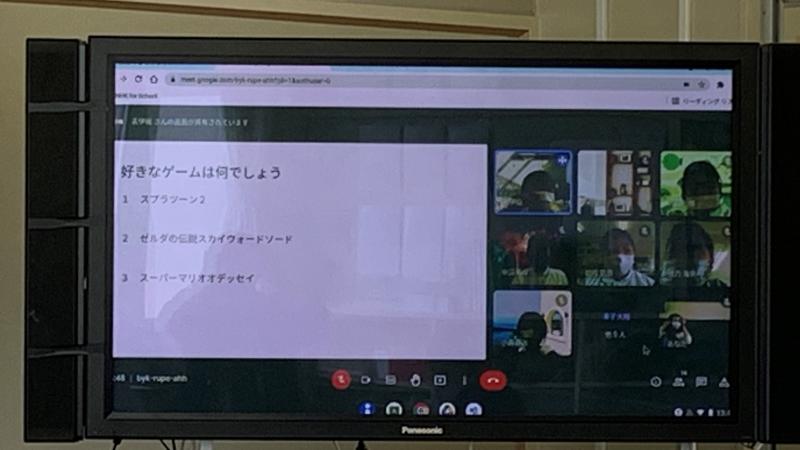

今年度、本校3・4年生は、輪島市内の小学校とリモートでの交流を行っています。本日が2回目でした。今回はお互いにクイズ(3択)を出し合いました。三択なので、指を立てた数で自分の予想を伝えられます。「ぼくの好きな〇〇は何でしょう?」的なクイズですが、とっても盛り上がっていました。3回目は3学期に予定しています。今度の交流内容もすごく楽しみです!

1・2年生が育ててきたサツマイモを収穫しました。昨年度土がかたくて掘るのに苦労したので、植える場所を変えたところ、葉が思ったほど繁らず、ちゃんと育ったか心配でしたが、しっかりサツマイモが出来ていました。子供達はサツマイモを見つける度に「あったーっ!」と大歓声!今年の畑は土がやわらかく、ほぼ思い通りに掘れたようです。見た目も綺麗でしたが、味もきっと素晴らしいでしょう。楽しみですね。(因みに今年は甘みが特徴的な安納芋という品種です。)

大変有名な国語教材「お手紙」。「かえるくん」と「がまくん」の友情に心打たれる物語です。今日、その「お手紙」の音読劇を、1年生を招いて2年生が行いました。ポストまで準備し、役になりきり、情感たっぷりに表現された音読劇は素晴らしかったです。何よりも、2年生自身が演じて「楽しかった」「嬉しかった」そうです。2年生の皆さん、次回も楽しみにしていますよ。

全校児童で「奥能登国際芸術祭2020+」の作品を鑑賞してきました。鑑賞したのは、学校近くにある「うつしみ」と「月うさぎ」。既に鑑賞したことのある子もいましたが、全校で鑑賞するとなると、また見え方も違ったことでしょう。図工学習のキーワードは「感性」です。今日の全校鑑賞で、きっと子供達の感性は素敵に磨かれたことと思います。

今月、全校児童の視力測定を行いました。目はとっても大切です。目の大切さを伝える本を読み聞かせたり、姿勢の大事さについての指導を行ったりしています。姿勢の歪みが視力の低下につながる場合があります。これからも、正しい姿勢で元気に学習に取り組んでほしいと思います。

学校の周りには枝等が伸びすぎてしまった木があります。伸びすぎてしまったせいで、校舎への日当たりが悪くなったり、積雪時が心配だったりします。昨年度に引き続き、近隣の校務員さん方のご協力をいただき、本日枝等の伐採作業を行っていただきました。校舎が随分明るくなりました。大変な作業、ありがとうございました。

本日、講師に金沢大学の滝沢教授をお招きし、外国語指導の研修会を行いました。研修会での研究授業は5年生。動画や学習ゲームを活用した授業で、5年生3名がとても輝いていました。研修会ではコミュニケーションの大切さを改めて教えていただきました。コミュニケーションの第1段階は「聞いてその内容がわかること」です。たくさんの英語に触れてもらい、コミュニケーションの力を高めていきたいです。

3年生が社会科で市内スーパーの見学に行ってきました。普段見れない場所を見学させていただき、商品陳列の仕組み等の詳しい説明もしていただきました。子供達は今日の見学を機に、豊かな視点でスーパーを、そしてひいては様々な仕事を見ていくことでしょう。見学のお世話をしてくださったスーパーの方々、大変貴重な学習をさせていただき本当にありがとうございました。

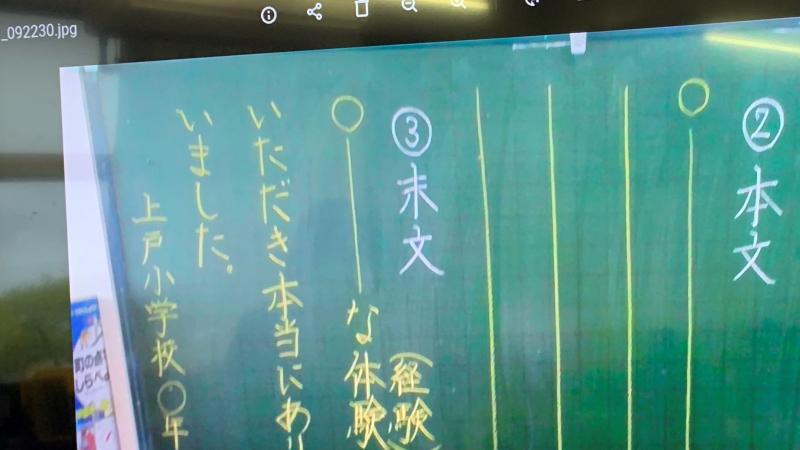

先週は、修学旅行や遠足で沢山の方々のお世話になりました。今週はその方々への感謝や御礼の葉書を、郵便局様のお力添えのもと、全校児童で書いています。手書きの文字は、色んな思いを届けてくれます。子供達の気持ち、きっと届くことと思います。

絶好の天気に恵まれて本日1~4年生は秋の遠足に行ってきました。能登燃焼器工業、つくモール、九十九湾遊覧船、のと海洋ふれあいセンター等で素敵な思い出を沢山つくってきたようです。お世話いただいた方々、本当にありがとうございました。

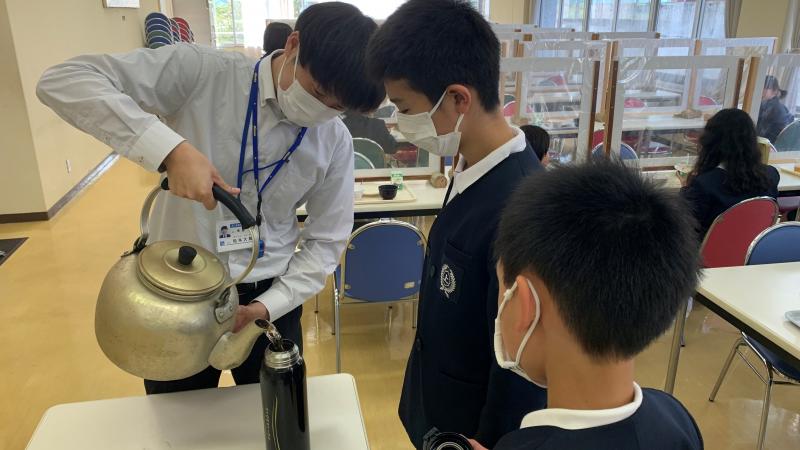

5・6年生修学旅行2日目。朝お茶を入れてお世話になったキゴ山ふれあい研修センターを出発です。最初は金箔貼り体験。とっても素敵なお土産ができ、大好評でした。続いて兼六園。前日の動物園と同じく、ミッションを解きながら散策しました。秋風が心地よかったです。最後の訪問先は県庁でした。立派な議場や、なかなか入れない危機管理室、素晴らしい眺めの19階を見学させていただきました。あっという間の2日間でした。子供達は何を学び、何を感じたでしょうか。これからが楽しみです。保護者の皆様方、沢山のご理解・ご協力ありがとうございました。

5・6年生11名が小松・金沢方面への修学旅行に出発しました。貸切バスでの旅行です。先ずは「いしかわ動物園」。ミッションをクリアしながら班ごとに回りました。あちこちで、様々な動物との出会いに大きな歓声があがっていました。次は「航空プラザ」。飛行機の歴史や今がよくわかりました。遊び場も楽しかったようです。3か所目は「こまつの杜」。ミニショベルカー体験は大好評、子供達は上手でした。また、巨大ダンプカーやショベルカーの大迫力に圧倒されていたようです。宿泊先は「銀河の里 キゴ山ふれあい研修センター」。大変立派なプラネタリウム、屋上での星空観察会、そして夜景の素晴らしさに感動していました。いい夢が見れたことと思います。

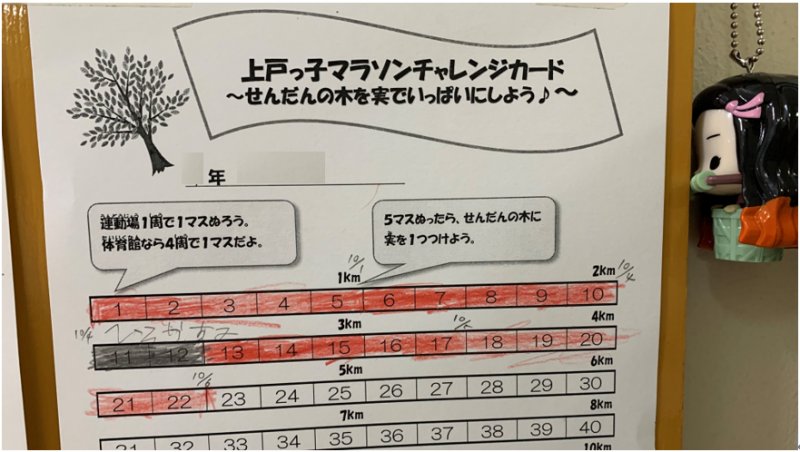

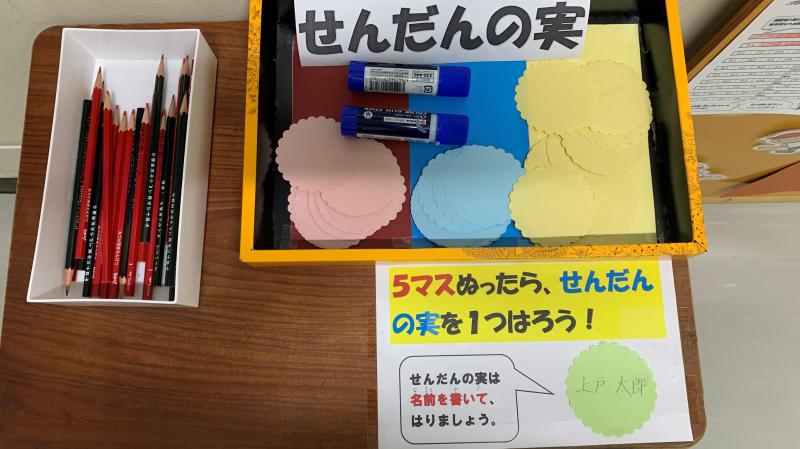

今年の持久走練習の記録は、工夫が凝らされ、せんだんに実をつけていくスタイルです。子供達は、一周200mを走る毎に一マス塗ります。5マスたまると、せんだんの実を一つ増やすことができます。子供達は誇らしそうに実を貼っていきます。持久走大会までに、どこまで増えるか楽しみです。

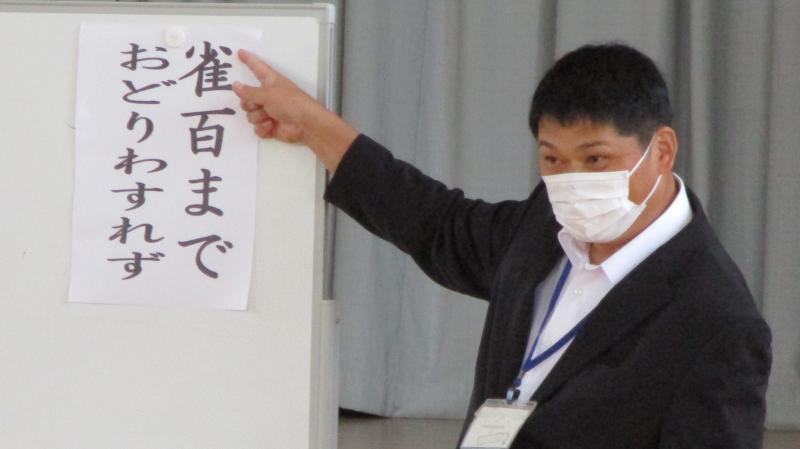

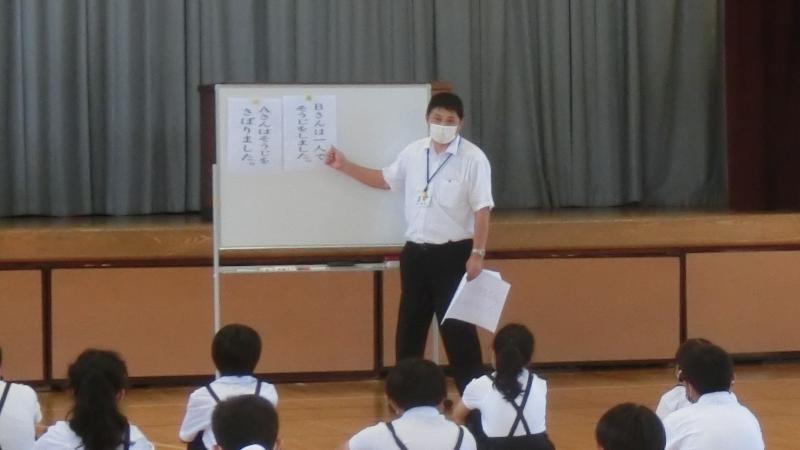

本日全校朝会がありました。今回の校長講話は「雀百までおどりわすれず」。小さい頃によくない習慣をつけてしまうと、大人になっても、なかなか修正が難しいという意味だそうです。やや難しい諺ですが、寸劇を入れるなど子供達に伝わりやすい工夫もれていました。最後は「元気よくあいさつする」「何でもいっしょうけんめいやる」などのいい習慣を身につけようとよびかけていました。いい習慣で上戸小をいっぱいにしてほしいです。

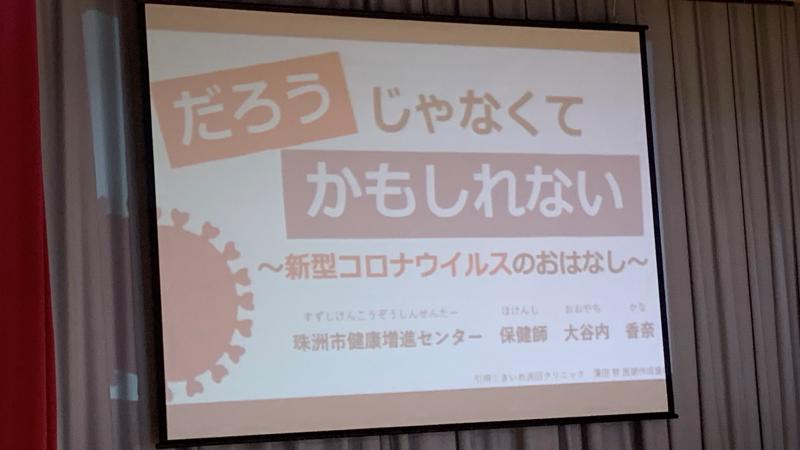

珠洲市健康増進センターより保健師さんをお招きして、新型コロナウイルスについてのお話をしていただきました。「コロナ」の言葉の意味や、デルタ株のこと等、子供達にとって知らない話もたくさんあったようで、皆真剣に聞いていました。今回のお話を踏まえて、これからも、自分の健康を自分の力でしっかり守ってほしいと思います。

10月28日開催予定の校内持久走大会へ向けて、本日より全校での練習がスタートしました。運動会の際のトラックは一周150mですが、持久走大会用は一周200mです。一周回るだけでも結構な距離ですが、子供達は元気よく走っていました。その日走った距離は職員室前の掲示板に設けられた記録表(今年度のタイトルは「せんだんの木を実でいっぱいにしよう」です)に記録していきます。そして本日の給食はその名も【芸術祭給食:給食の思い出】ということで、揚げパン等が出ました。一生懸命走った子供達のおなかを素敵に満たしてくれたことでしょう。

1・2年生も出来る範囲でタブレットPCを活用しています。先ずは「算数」。切り抜いた図形を組み合わせて色々な形をつくる学習です。これまでは、折角つくっても、記録できなかったのですが、タブレットPCのカメラ機能で保存することが出来ます。そして、オンライン交流。今回は市内の小学校1・2年生と自己紹介や、好きなもの等を紹介し合いました。互いに初めて会ったのですが、元気な声で交流を楽しんでいました。

今年度9月まで、勤務の関係で、本校の養護教諭が少し不在となる時間帯があり、そのサポートとして来てくださっていた先生がおられました。本日はその最後の勤務日でした。来ていただいた日は少なかったですが、本校の児童の良いところをいつも伝えてくれていました。よくお花も持ってきてくれました。いつもとても素敵なお花で、学校を素晴らしく彩ってくれました。最後の挨拶は、手洗の大切さについてでした。最後の最後まで本校の子供達のことを考えて下さいました。本当にお世話になりました。そして本当にありがとうございました。

今年度2回実施した「生き物観察会」。本日は講師の先生をお招きし、まとめの授業をしていただきました。観察会で出会った生き物の写真を見ながら、先生から丁寧な説明や色々な質問も出されました。質問の答えを考えながら、また、先生に自分達からも質問をしながら、生き物への興味が高まり、今後調べていきたいこともどんどん出てきたようです。2学期に調べたことを発表する機会もあります。これから子供達がどんな「探究」をしていくのか楽しみです。

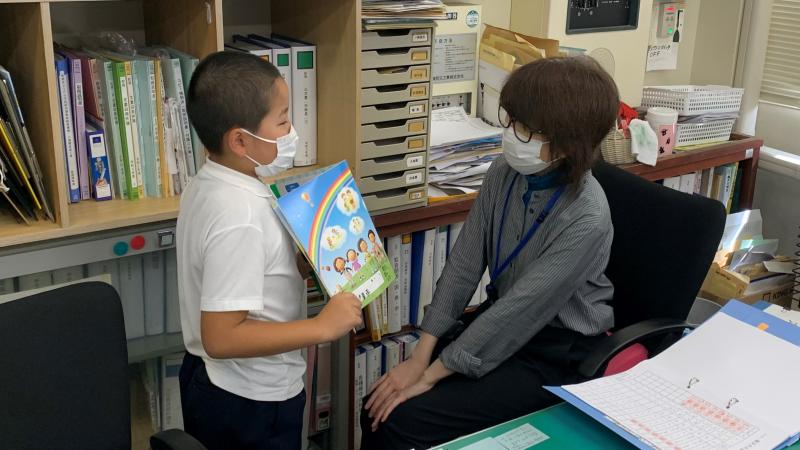

3年生外国語活動。職員室の先生方を相手に英会話の実践をしました。テーマは「あなたはどんな〇〇が好きですか?」。「What color do you like?(あなたは何色が好きですか)」「What sport do you like?(あなたはどんなスポーツが好きですか)」等々。ちゃんと答えも予想していて、答えると「やっぱり!」なんて声も。「習うより慣れろ」。これからも様々なシーンで積極的に英会話にチャレンジしてほしいです。

6年家庭。内容は「思いを形にして 生活を豊かに」。今回はナップザックづくりに取り組んでいます。布に印をつけたり、裁断したり、ミシンを使って縫ったりと、日常生活ではなかなかする機会がないという子も多いかもしれません。けれど、流石6年生どの子もとても上手にやっていました。自分の手で自分の生活を豊かにする。良き経験だと思います。

秋の交通安全運動週間に合わせ、本校でもグッドマナーキャンペーンを行っております。今朝は雨も心配されましたが、まずまずのお天気で実施できました。やはり、朝に笑顔で挨拶をかわすのはとても気持ちのよいものです。互いに元気をもらえますね。

マリーゴールド、サルビア、センニチコウ。暑いさなかにも元気に花を咲かせ、私たちの目を楽しませてきてくれた花々達。最近朝夕めっきり涼しくなってきましたが、マリーゴールドとセンニチコウは、まだまだ素敵な姿を保っています。不思議なもので、涼しい季節になると、また違った見え方がします。日に日に秋は深まりますが、1日でも長く咲いていてほしいです。

「〇〇の秋」。今回は3つの「秋」を紹介します。先ずは「勉強の秋」。3年生は本日、ローマ字の勉強をしていました。一見難しそうですが、アルファベットとの出会いを楽しんでいるようです。続いて「スポーツの秋」。1・2年生はボールをけって、円内のコーンに当てるゲームを楽しんでいました。思うように当たらないのがまた楽しいようです。最後は「食欲の秋」。市内の方からご寄付いただいた梨が給食に出ました。梨も含めてどれもとても美味しかったです。これからも様々な秋を紹介していきたいと思います。

本日は1・2年教室で読み聞かせがありました。いつもとっても素敵にお話してくださるのですが、本と一緒に準備して下さるもの(「本に関係した人形」「折り紙等を活用した背景絵」)がまた素敵です。すべて手作り、しかも色々ご自分で研究、工夫してつくってくれています。それらのお陰でお話の楽しさも倍増!子供達が本に興味をもつようにと、ここまでしてくださるそのご努力に、ただただ頭が下がります。本当にありがとうございます。

本日のゴールデンタイム担当は、保健・給食委員会でした。内容はその名も「みんなで体を動かして、夜はぐっすりねむろうプロジェクト」。そこで選ばれた遊びが「しっぽとり(腰につけたしっぽに見立てた鉢巻を班対抗で取り合う)」!プロジェクトの狙い通り、秋空の下グラウンド狭しと子供達は動き回っていました。きっと今夜はぐっすり眠れることでしょう。

龍神太鼓保存会の方々が、お忙しい中、本校児童達の前で、勇壮なる龍神太鼓を披露して下さいました。ライブならではの迫力、エネルギーです。子供達は、まばたき一つせず見入っていました。太鼓の前にきゃらげの披露も行われました。この時に備えて、子供達が自主的に練習しました。地域の伝統文化を誇りに、そして大事に思う心が育っていることが窺われます。この日の太鼓で、そういった心が更に豊かになったことと思います。保存会の皆様方、本当にありがとうございました。

近隣の校務員さん方も協力して下さって、校地内の草刈りを行いました。ほぼ1日がかりの作業となりました。暑い中頑張っていただき、写真の通り、ものすごく綺麗になりました。子供達は、これから外で活動する機会が増えることと思います。気持ちの良い場で思いっきり動いてほしいです。

3年生社会。地図記号を学んでいます。この地図記号を覚えるのはなかなかに大変です。しかし、今回3年生は、先生自作の「地図記号カルタ」でとっても楽しく覚えています。体の全神経を集中させてカルタを見つめる様は、見ている側にも心地よき緊張感が伝わってきます。すぐに「地図記号博士」が3名誕生しそうです!

本日の5限目。偶然にも1・2年生、3年生が同じ場所での学習となりました。皆、生き物をさがす学習で、虫を見つける度に大興奮しておりました。本校の子供達の素敵なところは、虫をいやがらないことです。大変積極的に活動しておりました。小さな命と出会うことの驚きと喜びを、皆、からだいっぱいに感じてくれていたことと思います。

児童朝会の時に、力作揃いだった夏休み工作展の表彰、そして夏休みの間、ラジオ体操に頑張った児童の表彰を行いました。ラジオ体操に頑張った児童というのは、規定の参加回数をクリアした児童ですが、今年は何と全員が表彰対象となりました!なので、表彰の際には、全員に立ってもらいました。保護者の方々、地域の方々の支えがあったからこそだと思います。素晴らしいです。

本日、3・4年生が今年度2回目の生き物観察会へ行ってきました。3年生は田んぼへ、4年生は川へ行きました。いい天気に恵まれ、とてもいい観察日和だったと思います。子供達はこの日をとても楽しみにしていました。色々な生き物達に会えて、喜んでいました。お世話いただいた関係各位の皆様、子供達に素敵な生き物達との出会いの場をつくって下さり、ありがとうございました。

本日、新たに本校を担当して下さることになった学校図書司書さんが来られ、給食前に紹介しました。元気いっぱいの上戸っ子と図書を通じて関わっていくことが楽しみだという司書さんの挨拶に、全校で拍手をしました。これから読書の秋となります。沢山沢山本に親しんでいってほしいと思います。

大浜大豆を育てているのは、3・4年生です。かなり雑草が伸びてきたので草むしりをしました。その時に、大浜大豆をのぞいてみると、可愛い実をたくさんつけ始めているではありませんか。生育は大変順調のようです。そして、大浜大豆と一緒に育てている大納言小豆を見てみると、こちらは黄色い花を咲かせていました。どちらもこれからが楽しみです。

子供達が、夏休みに頑張って取り組んだ、自由研究や工作、手芸作品等を2F音楽室に集め、「夏休み工作展」を開催しています。9月8日(水)までとなっています。どれも、とても綺麗に仕上がっていて、夏休みに、時間をかけて一生懸命、丁寧に取り組んだことがよく伝わってきます。訪れた子供達は友達の作品に興味津々のようでした。

本日より2学期のスタートです。体育館で始業式を行いました。式に先立ち、Tさんの全能登相撲大会での大活躍(優勝)を紹介しました。Tさん、素晴らしいです。続いて校長先生からは、2学期は感謝の心をもって「やってみよう!」に取り組んでほしいこと、生徒指導担当の先生からは交通安全、養護教諭からは、感染症対策の徹底についてのお話がありました。皆いい表情で聞いていました。休み時間には子供達の元気な声がこだましていました。学校がはじまったことを更に実感できました。

昨年度から、本校を担当していただいた学校図書司書さんが、担当校を変わることになり、先日の全校登校日の際、学級ごとに挨拶をしてきました。これまで、楽しい読み聞かせ、本の紹介、選び方の相談等、沢山お世話になってきて、さびしい限りですが、子供達には、教えていただいたことを大事にし、これからも本に親しんでいってほしいと思います。また、3枚目の写真にある花は、本日、珠洲市の花き栽培センターからいただいたものです。綺麗なお花が明日からの2学期のスタートを彩ってくれます。お花、本当にありがとうございます!

先日の全校登校日に合わせて、上戸青年福祉員会長さんが来校されました。諸般の事情から予定されていたイベントが開催できなかったため、少しでも子供達に楽しんでもらおうと、イベントで使う予定だった品物等を渡しにいらして下さいました。一人一人に丁寧に、イベントが開けなったことを詫びながら、プレゼントされる姿に感銘を受けました。品物とともに、少しでも子供達のために力になろうというそのハートも、とても素敵なプレゼントだったと思います。

本日、2回目の全校登校日でした。提出予定の課題をもって、全員元気に登校してくれました。前回の登校日から3週間が経過、久しぶりに友達と会ったという子もいたでしょう。いよいよ来週水曜日から2学期がスタート。また元気の良い声が学校中にひびくことでしょう。

2学期の器械運動、マット運動で使う予定の「回りやすいマット」をご紹介します。ご覧になってわかるように、スロープになったマットで、前転や後転がしやすくなっています。回るコツをつかみやすいと思います。そして向日葵。先日お伝えしたように、あと1本しかありませんが、とても綺麗な花を咲かせてくれています。明日は登校日。花が少々重くて下を向いてはいますが、見事な咲き具合で子供達を迎えてくれそうです。

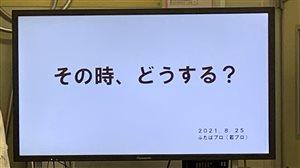

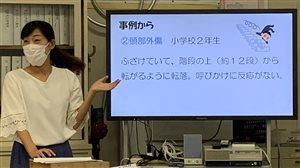

校内研修会を行いました。本日のテーマは危機管理、題して「その時、どうする?」。いざという時の対応について、事例をもとに、協議、確認しました。もうすぐ2学期。2学期以降も、安全・安心な学校をめざしていきたいと思います。

学校に新しい跳箱が届きました。8段です。手をつく位置を決めやすいように、青と赤の鮮やかなラインも入っています。跳箱運動を含めた器械運動は2学期実施予定です。新しい跳箱での、オリンピックに負けない素晴らしい演技を期待したいと思います。

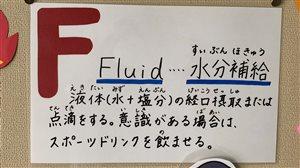

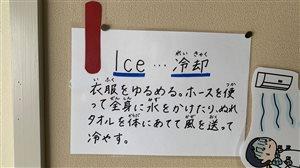

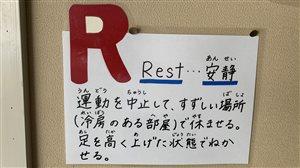

保健室の前には、熱中症になった場合の応急処置の方法が掲示してあります。タイトルは「熱中症の応急処置はFIRE」。応急処置のポイントを表した英語の頭文字4つを組み合わせています。

Fluid(水分補給) Ice(冷却) Rest(安静) Emergency(緊急:119番)

雨模様の日も多くなりましたが、まだまだ暑い日が続きそうです。応急処置をすることにならないよう、十分注意してほしいと思います。

大浜大豆、相変わらずぐんぐん成長し、先日花もつけました。白くて可愛い花です。これから実へと成長していきます。楽しみです。そして向日葵。最初4本あった向日葵も酷暑のためか早々と3本が枯れてしまいました。しかし、1本だけなぜか遅めに成長?し、これから見頃を迎えようとしています。8月27日の登校日、子供たちを迎えてくれそうです。

海水浴場で使われていた、仕切り用のウキ付きロープ。長い間大事に使われてきたのですが、修理の難しい部分も出てきたので、元漁師の方にお願いして、この度、新しく作り直しました。ロープを新調し、その漁師の方から不要になったというウキもご提供いただき、素敵な仕切り用のロープが出来ました。ちょっと気が早いですが、来年が楽しみですね。

8月に行った校内研修会を一つご紹介します。今回紹介するのはGIGAスクール関係の研修です。県教員総合研修センターから2名の指導主事をお招きし、タブレットPCを活用した効果的な指導方法について学びました。タブレットPCについては、これからも様々な活用方法が生まれてくることと思います。本校も頑張っていきたいと思います。

職員作業で、3Fの2教室(5・6年教室、学習室)床のワックスがけを行いました。床前面に掃除機をかけた後、剥離剤を塗り、ポリッシャーをかけ、汚れをこすり取りました。その後、水を撒き、汚れを含んだ剥離剤をバキューム掃除機等で取り除きました。しばらく乾燥させた後、ワックスを塗って仕上げました。すっかり綺麗になった床。教室がとっても明るくなりました。

8月10日、11日、12日、13日、16日は学校閉庁日となります。何卒宜しくお願いいたします。

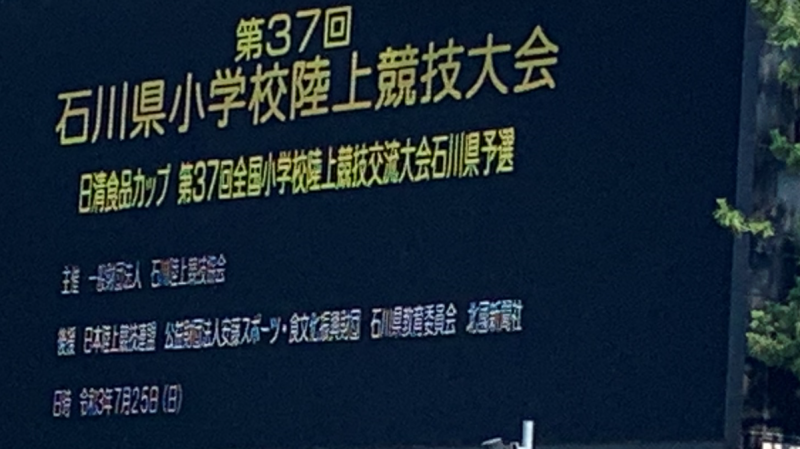

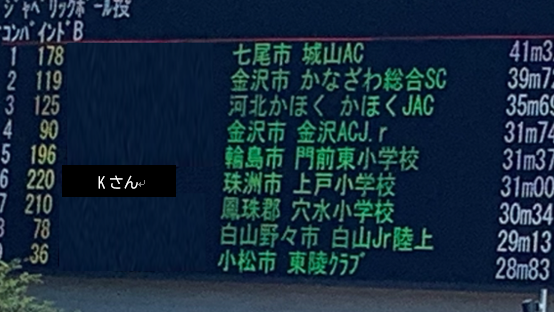

オリンピックでも陸上競技のニュースが流れていますが、本校児童も陸上競技での活躍がありましたのでご紹介します。先月下旬に開催された県小学校陸上競技大会での女子コンバインドB(コンバインド競技は一人が2種目行う。Bは走幅跳とジャべリックボール投げ)に、6年生のKさんが出場、奮闘してくれました。走り幅跳びは2回の試技とも安定した力強い跳躍を見せてくれ、ジャべリックボール投げにおいては、圧巻の自己新記録をマーク、全体においても6位という、堂々たる記録を残してくれました。この日までコツコツと練習を重ねた努力が実を結んだものと思います。Kさん、オリンピック選手に負けない素晴らしい感動を、本当に本当にありがとう!

楽しい海水浴も本日が最終日となりました。今日もたくさんの子供達が海を満喫していました。連日の暑さの中、ご尽力いただいた保護者の皆様方に深く敬意を表したいと思います。海水浴場の後片付け等もお疲れさまでした。子供達の素敵な夏の思い出をつくって下さり、ありがとうございました。

本日全校登校日。子供達は皆とても元気そうでした。先ず平和集会がありました。集会では昨年度に引き続き、これで三年連続となる「どんぐりの会」の皆様による素晴らしい読み聞かせ等が行われました。集会後の感想には、平和であることの大切さ、素晴らしさが綴られていました。集会を通し、伝わってほしいことはしっかり子供達に届いたようです。

先月27日、令和3年度珠洲市親子議会が開催され、本校からはNさんが子ども議員として参加しました。珠洲市の人口増加に向けてどのような取組を市が行っているかという内容の質問を、自身の提案も合わせて行いました。内容の素晴らしさに加え、張りのある声、テンポの良い話し方、堂々とした態度で、実に立派な議員ぶりで、頼もしい限りでした。本人は緊張したとは思いますが、頑張る姿から、たくさんの元気をもらえました。ありがとう、N議員!

暑い日が続いています。学校のシンボルでもある「せんだんの木」。日々の暑さに負けず、元気に葉を繁らせています。青々とした実もびっしりついています。先日、カブトムシがぶら下がっているのを見ました。葉の陰が涼しいからなのでしょうが、元気のいいせんだんの木は居心地がいのかもしれませんね。

1学期に紹介できなかったニュースをお知らせします。7月に本校の5・6年生が「全国小学生歯磨き大会」に参加しました。この大会は小学生に歯と口の健康に対する「気づき」、「健康意識」をもってもらうことを目的にしています。大会ではDVDを見ながら、クイズも交え、正しい歯磨きの仕方を学んでいきました。夏休み期間中も、学んだことを生かし、しっかり歯磨きをしてほしいと思います。

梅雨も明け、連日暑い日が続いています。こんな時海は涼しげです。保護者の皆様方の見守りのもと、子供達自身も、ルールをしっかり守って安全に楽しんでほしいと思います。

畑の様子のご紹介。先ずはサツマイモ。昨年度と植える場所を変えました。順調です。そして大浜大豆と大納言小豆。それほどムシの被害も目立たず、大きく元気に葉を繁らせています。夏の太陽の下ぐんぐん育つ姿は、見ている者を元気にしてくれます。収穫はまだまだ先ですが、なかなか期待がもてそうな感じです!

本日、校内研修がありました。テーマはタブレットPC(クロームブック)の活用法です。1学期に各学級で実践された内容を全職員で共有できました。また、子供達の頑張りも確認できました。更に2学期以降の方向性についても話し合われました。子供達の伸びはすごいです。職員も今後研修を重ねて「伸びて」いきたいと思います。

夏休みに入り、子供達の歓声は聞こえませんが、花壇の花には変化があります。先ず、ひまわりが咲きました!可憐な花を見せてくれています。そしてマリーゴールド。こちらは今が見頃。丸い可愛い花をたくさんつけています。最後はサルビア。一旦咲き揃い、少し枯れてきたので、花部を全部取りました。また、新しい花をつけてくれるはず。楽しみにしたいと思います。

今日から夏休みです。夏休みを有意義に過ごすために、夏休みの生活のきまり等を全校児童に伝えるための児童総会が開かれました。代表委員がクイズ形式も取り入れながらきまりをうまく伝えていました。また、総会の後には、校外児童会も開かれ、地域毎に危ない場所等の確認がありました。きまり等をしっかり守り、良い過ごし方をしてほしいです。

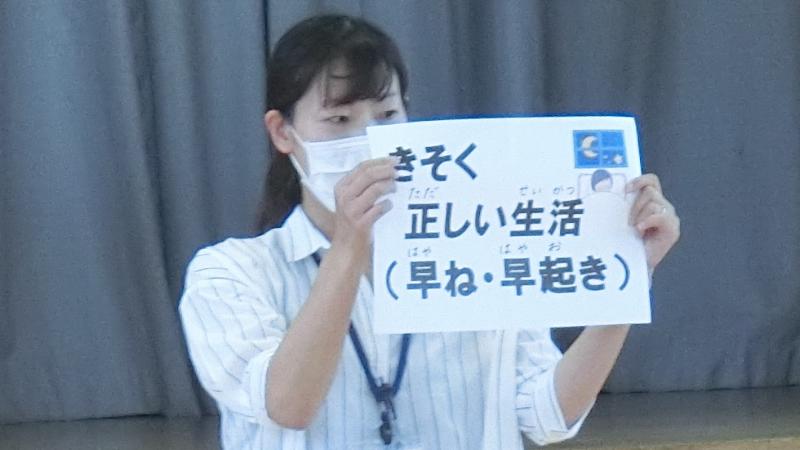

7月20日。1学期の終業式がありました。校長先生からは、真面目に取り組むことの大切さ、生徒指導担当の先生からは互いを思いやること、命を守ることの大切さ、保健の先生からは感染症対策、熱中症対策、規則正しい生活の大切さについてのお話がありました。子供達は頷きながらしっかり聞いていました。明日からの夏休み、きっとこれらの内容を踏まえて、有意義な日々を送ってくれることでしょう。終業式の後、ご都合で、1学期を限りにお辞めになる田端先生の離任式がありました。いつも優しい笑顔で子供達を見守って下さいました。田端先生、ありがとうございました。これからもどうぞお元気で。

6年生理科。1学期の学習のまとめは、自分で問題をつくることでした。その問題もノートに書くのではなく、タブレットPCで作成、しかもスライドにしていました!子供達の吸収力は素晴らしく、本当にあれよあれよという間に色々なことができるようになっていきます。これからも楽しみです。

3・4年生図工。風にのって舞い上がる生き物達をつくりました。体育館の中で、学校中の送風機を集めて風をつくりました。写真がうまく撮れずに申し訳ないのですが、子供達は巨大イカや深海のタコ等、なかなかに素敵な生き物をつくってくれました。製作そのものも楽しんでいましたが、風に乗せて飛ばす活動がことの他楽しかったようです。どうやったらうまく飛ばせられるか、何度も何度も繰り返しやっていました。自分達のつくったものが動く。これがとても魅力的なようです。

花壇の花は元気なのですが、このところの降雨のおかげで、草達も元気です。1学期も残りわずかなので、全校で花壇の草むしりを行いました。前日の雨で土は程よくやわらかく、また、整然と植えられてある為、草むしりしやすかったようです。1年生もがんばっていました。5枚目の写真は子供達が見つけてきたセミの抜け殻。この手のものは、やはり子供達の興味をひくようです。最後の写真は給食。珠洲産の金時草を使ったちらし寿司。とても美味でした!

今年度もSDGs学習に取り組んでいます。本日は、能登SDGsラボの方を講師にお招きし、SDGs学習会を行いました。6年生は昨年度の経験を思い起こしながら頷きながら聞き、5年生は初めてで、やや緊張した面持ちながら頑張って聞いていました。今回の学習内容を踏まえ、これから更に学習を深めていきます。子供達がどのような課題意識を抱き、どんなゴールに向かって学習していくのか楽しみにしたいと思います。

本日児童朝会がありました。今月の歌にはじまって、図書・放送委員会から本祭り関連の発表が行われました。本をたくさん読んだ児童への委員会からの表彰や、委員会手作りのしおりのプレゼント、寄贈された図書の紹介などがありました。読書は人の心を豊かにしてくれるといいます。これからもどんどん本を読んでほしいと思います。

1~4年生が、本日2回目の水泳学習に行ってきました。それぞれが、進歩を見せた学習となりました。1年生も2年生に負けじと、ビート板を使って、力強いキックを打っていました。3・4年生は、背浮きや背泳ぎにも挑戦しました。色々な泳ぎ方を試す中で、体の浮かせ方がわかってくることもあります。これからも、水が大好きな子供達になってほしいと思います。

5・6年生が、「8の字跳び」に挑戦しました。昨年度までの練習の成果もあって、かなり上手です。記録を上げるには、なわを回すスピードが重要です。そのスピード、間違いなく昨年度より上がっています。これから機会を捉えて挑戦していく「8の字跳び」。5・6年生をお手本に全校でがんばっていきたいです。

大きなカブ。おそらく殆どの方が知っているであろうこのお話。毎年1年生がこの時期音読劇を行います。このお話にはたくさん登場人物が出てきますが、1年生は2人。そこで登場人物の顔を描き、それを持っての音読劇となりました。しかし2人でも大きな声で、しっかり音読劇が出来ました。聞いていた2年生も、とてもほめてくれました。2人にとって、いい自信になったことと思います。

7月7日、本校もシェイクアウトいしかわに参加しました。子供達は全員、机の下に体を入れ、「姿勢を低く」「身を守る」「じっとする」といった1分間の安全行動をしっかりとっていました。そして、7月7日といえば七夕。給食のメニューにも「七夕そうめん」「七夕ゼリー」が出されました。特に七夕そうめんは、氷が入っていてとても冷たく美味しかったです。

5.6年生もウェーブプールで水泳の学習を行いました。体の力を抜き、浮かぶということは、意外に結構難しいことですが、息継ぎの必要のない背面で浮く(要するに背泳ぎ)ことで、それがやりやすい児童もいます。全員、昨年度より確実に成長が見られました。6年生は、中学校へ行っても水泳に親しんでいってほしいと思います。

7月3日、土曜日。天気に恵まれ、親子活動グラウンドゴルフが行われました。あちらこちらで歓声がこだまし、とても楽しい時間を過ごせました。笑顔、笑顔、笑顔でした。景品のプレゼントも、その中身と共に渡し方にも夫があり、子供達はすごく嬉しそうでした。お世話していただいた方々、本当にありがとうございました。親子活動終了後は二年振りとなる海水浴場設置。決して楽とは言えない作業でしたが、力を合わせて設営できました。今から喜ぶ子供達の顔が見えるようです。ご協力いただいた方々、本当にお疲れさまでした。

本日は6年生が珠洲市内の史跡巡りに行ってきました。珠洲焼資料館や禄剛埼灯台などです。家族で訪れた場所もあったかもしれませんが、授業として、友達と一緒に巡ると、また、違った見え方になったことでしょう。説明もとても丁寧だったそうです。とても暑い日にはなりましたが、子供達の心に残る素敵な日となりました。

本日7月1日はオンノキバの日です。この日に先立って、新聞にも出ていましたが、先日の日曜日、子供達が地区の高齢者宅を訪ねて「かきもち」を配ってくれたそうです。この行事は一時途絶えましたが、関係者の努力で復活したそうです。無病息災を願うこの行事。皆様方、どうぞいつまでもお元気で。

ゴールデンタイムに、今年度2回目のグラウンドゴルフを行いました。今回はスコアもつけてみましたが、高学年児童が大変りりしかったです。腕前の方も、前回よりも更に上達した感じで、ホールインワンを達成する子もいました。本日のクラブは「創作」「遊び」合同でバスケットボールを行いました。普段からクラブチームでやっている子、以前経験したことのある子等が、上手くリードしてくれて、全員が楽しめました。グラウンドゴルフもバスケットボールも、上戸っ子の良さがとてもよく出ていたと思います。

畑と花壇の様子を少しお伝えします。畑からは「大浜大豆」。ついこの前芽が出たかと思ったら、日々ぐんぐん成長しています。花壇からは、少し変わったサルビア。先端のみが赤いサルビアだそうです。そして、毎年綺麗な赤色のサルビア達。一斉につぼみをつけました。見事に揃った植え方もあってかとても綺麗に見えますね。これからが本番です。

本日、珠洲ビーチホテルのプールで、1~4年生の今年最初の水泳学習が行われました。特に1年生は初めてとなる学習でしたが、元気な2年生をお手本に、水をこわがることなく果敢に練習に取り組んでいました。3、4年生は、大きなプールで、「けのび」や「バタ足」を練習しました。時間がたつのはあっという間。次回も楽しみです。

・石川県教育委員会作成の不登校児童生徒の保護者のための支援ガイドです。ご活用ください。

・性暴力被害にあわれた方を支援するための相談窓口です。

いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」 電話 #8891

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/josou/purplesupport.html

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |