校長室より「おこらいえ」

Future そして Futures

地震から 657 日目

豪雨から 393 日目

いしかわ高校科学グランプリが

開催されています

本校からも6名の生徒が参加し

頑張っています

中は撮影禁止なので

詳細を伝えることはできませんが

日頃の数学理科の勉強の成果を

発揮していました

先日行われた大阪・関西万博の閉会式

そのフィナーレで

本校の 正角 心音 さんが

朗読をしました

その模様がこちら

https://drive.google.com/file/d/14Ti8auky31fViBxWodnG_yvIPWkBszf2/view?usp=drive_link

どうぞご覧ください

こんぴらさんが守ってくれる!?

地震から 656 日目

豪雨から 392 日目

新米の季節ですね

例年ですと晴れ女の実家で

稲刈りをしている頃ですが

地震と豪雨で

両親が避難していて

田んぼをつくってないものですから

ちょっぴりさみしい秋を迎えています

そんな折

数学の 宮下 琢磨 先生から

新米をいただきました

金沢のご実家でとれたお米だそうです

宮下先生は

昨年地震の3ヶ月後に

被災地の学校に赴任が決まり

はじめてご実家を離れて

本校を目にした時

さぞ驚かれたことと思います

赴任以来

金沢から毎日自家用車で通いました

当時は『のと里山海道』も使えず

片道3時間ほど

かかっていたのではないかと思います

被災地での仮設官舎暮らしより

長時間通勤を選ぶほど

それほど過酷な環境ではありました

さていただいた新米

今年の概算金

つまりJAが生産者に支払う価格は

前年比6〜7割増しだそうです

過去最高を記録した生産地も

我々の口に入る頃には

5kg で 5,000 円弱ってところでしょうか

米1合は約 150 g

1合でおにぎりが3つできるとして

おにぎりひとつに 50 g

5kg だと 100 個できる計算になります

米原価だけでいうと

おにぎり1個 50 円です

それに具や海苔

光熱費や人件費 輸送費などを計上し

コンビニおにぎり

だいたい 200 〜 300 円で

設定されています

高いと捉えるか安いと捉えるか?

パリの空港で売っていた

1個 1,800 円のに比べると

さすがに安いですね

【今日のDeep Purple】

教科を超えた授業実践を紹介し

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

今日は国語と商業の教科横断です

テーマは

「図書委員会のポスターの掲示内容を検討する」

です

話し言葉と書き言葉の特徴や役割

そして表現の特色を踏まえた上で

正確さ

分かりやすさ

適切さ 敬意と親しさ

などに配慮した

表現や言葉遣いについて理解し

使う力の育成が目的です

『図書館利用のしおり』

を改善するための会議に用いる

議案書を作成する実習です

商業科の山元 真吾先生より

議案書に適した文章上の言葉遣いや表現方法を学び

その後実際に作成しました

ビジネス文書検定3級の内容が

基となっています

山元教諭(商業科)

「それぞれの教科の視点から

議案書を捉えることができてよかった

文章を考える部分は国語科

文章を作る際の技術的な部分は商業科

の範囲であることを認識できた」

濵田教諭(国語科)

「実学主義的な側面の強い教科と連携することで

人文主義的な側面が強い国語科の活動に

日常生活に即した目的を与えることができた

それを学んで何に使えるのかという点は

生徒の学ぶ意欲に直結すると感じた」

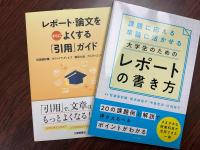

先日

初年次教育学会でお世話にあった

佐渡島 沙織 さまより

書籍を贈っていただきました

夏休みにアメリカへ

災害医療を学びに行っていた生徒が

その報告をした学会の時に

お世話になった方です

その時の発表そしてインタビューを

今後の教育に反映してくださるそうです

いただいた書籍は

今後の生徒の発表のスキルアップに

大いに活用させていただきます

どうもありがとうございました

今日は四国は高松に来ています

眼下には煌びやかな瀬戸内海

中国からの観光客が驚いています

「日本也有这么大的河流!」

(日本にもこんなに大きな川があるんだね)

違います

これ海です

さすが中国人はスケールが違います

時間があったので

金比羅さまに行ってみました

以前高松で防災備災関係の

講演をさせていただいた時に

主催者からこう依頼されました

「香川県民は本当に防災意識低いんですよ

『こんぴら様が守ってくださる』

と本気で思っているんです

なんとか言ってやってください」

確かに何がおこっても守ってくださる

霊験あらたかな氣がします

震災地の新採ファイブ

地震から 655 日目

豪雨から 391 日目

本校の教員は約30名

そのうち5名

まさに6人にひとりが新規採用

大学出たての

フレッシュな面々です

うち4名が

教委が準備してくださった

教員向け仮設住居に住まいし

毎朝1時間近くかけて通勤しています

6畳ほどの部屋ひとつに

シンクとトイレと風呂

我々住まいを失った者にしてみれば

それでも涙が出るほど

ありがたいのですが

人生で初めて一人暮らし

それもいきなり被災地への勤務

さぞ心細く不安も不満も

あると思いますが

それでも被災地の生徒のため

身を粉にして

がんばってくれています

そのうちのひとり

地歴公民科の 竹田 悠月 先生の

初任者研修研究授業が行われました

テーマは

「日清戦争の勝利によって

日本は『列強』の一員になれたのか」

さまざまな資料を活用して

各人で調べながら

ディスカッションを通じて

思考を深めていく

素晴らしい授業でした

新採とは思えない

しっかりとした準備の上に立ち

新採の強みを活かして

生徒の発言を最大限に引き出す

そんな授業でした

輪島の中学生の保護者のみなさん

どうぞ安心して地元の高校に

通わせてください

授業後の研究協議会では

まずは私の方から

「日清戦争の頃

アレニウスという科学者が

世界で初めて

二酸化炭素の温室効果に関する

論文を発表している

そうした科学の発展を

当時の政策に絡めると

新たな気づきがあるかもしれない」

と提案しました

そして指導主事の 大田 新 先生から

投げ込まれた新たな問いは

「日清戦争で得た賠償金は

どのように受け取って

どのように使ったのか?」

まず賠償金は

8回の分割払いにしたそうです

なぜか?

膨大な利子が発生するからです

結果

当時の国家予算の

4倍ほどの賠償金を受け取っています

そしてポンドで受け取っています

なぜか?

そのお金でイギリスの国債を

大量に購入したのです

イギリスは当時アフリカへの投資で

資金繰りに苦しんでいたのです

イギリスに恩を売ることで

その後の日英同盟に

つながったそうです

こうして歴史を

前後のつながりで見てみると

ダイナミックなうねりが見えて

本当に興味深いです

さすが長年の指導主事経験

深い教材理解です

教師が深く教材を理解することで

生徒に活き活きと語ることができる

そんなことふと思いました

高松で普通科高校校長会に参加しています

記念講演の講師は

なんと昨日訪れた

環太平洋大学の 中山 芳人 特任教授

TBS日曜劇場『御上先生』の

教育監修もなさっています

「非認知能力の育て方」

について学びました

共通の尺度で評価測定できる能力を

「認知能力」

共通の尺度で評価測定できない能力を

「非認知能力」

といいます

ただし個別の尺度で主観的になら

「非認知能力」であっても

評価ができます

例えば

「あなたの根性は10段階でいくつ?」

簡単に言い換えると

「見える学力」

「見えない学力」

とも言えます

「非認知能力」の具体的として

自立心 向上心 自制心 好奇心 冒険心

積極性 創造性 協調性 自主性 社交性

などなど

決して新しい概念ではなく

実は日本の教育には

ずっと昔から取り入れられていたものです

ひとことで表すと

「心」

「認知能力」or「非認知能力」

といった二項対立ではなく

「非認知能力」for「認知能力」

といった捉え方が適切です

勉強によって「学力」を高めるために

従前の

識字・読字訓練

書出表出訓練

計算訓練

といった勉学に特化した訓練

すなわち詰め込み学習から脱却し

意欲

向上心

協働性

といった学びに向かう力

すなわち「非認知能力」を

高める必要があるのです

本校では

「街プロ」がそのための

有効な取り組みとなっています

未来の教室

地震から 654 日目

豪雨から 390 日目

被災した奥能登公立高校5校

今後どうしていくのかは

大きな課題となっています

県は今のところ5校全てを

存続させる方針を打ち出していますが

今後の生徒減を鑑みると

このままの形では

様々な問題があり

何らかの新たな枠組みは必要です

魅力ある高校にしないと

人口の流出に拍車をかけてしまいます

先日も県主導で

そのための会合が持たれました

今日は

魅力ある学校づくりのヒントを求め

岡山県にある

ふたつの施設を訪ねました

まずは Benesse 本社

岡山市を一望できる

ロケーションにあります

全国的な企業なので

東京に本社があるのかと

思っていました

創業者は元々小学校の先生

生徒手帳の制作を手がける

福武書店がそのルーツです

やがて通信添削講座を始め

進研ゼミから現在に至ります

社員の創造性を引き出す

オフィスシステムのあり方

次世代の教育が向かう方向

芸術を中心に据えて展開されています

私自身もAI時代の

授業の中心は

芸術・家庭・体育になっていくと

考えています

次に訪れたのが環太平洋大学

『非認知能力』の育成をコンセプトにした

キャンパスとなっています

キャンパスのデザインは

瀬戸内海の絶景と一体となった

「地中美術館」

都市に光が差し込む

「こども本の森 中之島」

など世界中から高い評価を得ている

安藤忠雄氏

こちらは『Coaching Lab.』

教室をぐるっと囲むように

ガラス越しの参観席があり

模擬授業・研究授業を行い

本物の教員を育成します

『Learning.Lab』

最新機材を揃えたグループワーク室で

「考え抜く・伝える力」

を育成します

『Presentation Lab.』

語る力

人の心を動かす力の養成空間で

自分の考えをわかりやすく

大勢に伝える力を育成します

『Discussion Lab.』

英国議会をモチーフに

「白熱した議論をする力」

を育成します

『Debate Lab.』

国連安保理をモチーフに

「徹底的に討論する力」

を育成します

『IPU Studio』

テレビ局スタジオをモチーフに

「世界に発信する力」

を育成します

これらの施設を参考に

半島の最先端から

世界の最先端を目指せる

魅力ある高校を

能登の地に

つくりたいと妄想しています

左右の思いやり

地震から 653 日目

豪雨から 389 日目

最近知った豆知識

何を今さらという方が

ほとんどかもしれませんが

車のメーターのガソリンマーク

横にチョコっとついている三角

給油口がどっちにあるか

示しているそうですね

今まで自分の車でない時は

いつもドアを開けてどっちかなと

確認していたのですが…

どうして給油口が

右にあったり左にあったりするのか

気になったので考えてみました

ガソリンスタンドで混雑しないため?

仮説を立ててみました

調べてみると

歩行者に対する優しい配慮がありました

マフラー(排気口)との位置関係によって

給油口の位置が決められているのだそう

道路運送車両法第18条7項

「給油口とマフラーの配管は

300mm以上離す」

マフラーの位置は

歩行者に配慮して

歩道から離れた位置

日本車の場合は多くは右側なので

給油口が左側にある車が多いそうです

逆に車が右側通行の国では

給油口が右側にあります

マフラーが2本左右にある一部のアメ車は

給油口が後方中央

ナンバープレートの裏にあるそうです

フォレスターの排気口は2本あります

給油口は右側です

SUBARU の車は

給油口は運転席側にあった方が便利

という思いやりから

全ての車の給油口は右側にあるそうです

ところでガソリンスタンドで

自分の給油口側が混雑していたので

反対側に突っ込んで

車の屋根越しにエイヤっと

ホースを伸ばして給油したら

「やめてください」と

店員に叱られたことがありますが

実際どうなんでしょう?

ダメな理由がわかりません

機械の構造上負担がかかるからか?

曲がったことが嫌いな店員だったのか?

北信越大会へ出場する陸上部の生徒が

昨日校長室へ表敬訪問してくださいました

参加選手は以下の通り

1年 干場 泰志 800m

2年 池端 龍太郎 5000m競歩

2年 林 佑馬 3000mSC

2年 大久保 侑 砲丸投

2年 山崎 煌季 やり投

17名の部員のうち5人

つまり3割の選手が

県予選を勝ち抜いたことになります

これってすごくないですか?

まともなグラウンドがない中で

傾いた校舎の廊下や

隆起した町の歩道で

できることを積み重ねてきた結果です

「恵まれた環境がないと練習できない」

などといった寝ぼけた妄想を

打ち砕いてくれました

とこんなことを書くと

「そうでしょう

銭金の問題じゃないんですよ」

と理解のない一部の行政の人に

言われるんだろうな

今日出会った素敵な言葉

「比べるな

隣の芝は

合成芝」

11月1日(土)

探究活動『街プロ』発表会

「MAJI で WAJI活」

が本校を会場に開催されます

どんな発表があるか

少しずつご紹介します

(1)「らくして防災 〜防災 × AI〜」

明石の青楓館高等学院さんとの共創

AIを使った防災アプリを開発しました

災害への備えって

大切だとはわかっていても

何から始めていいのかわからなかったり

ついつい億劫になりがちですよね

あなたのライフスタイルを

AIが分析して

手間をかけずに

最適な備えを提供する

そんなアプリを

実際の被災経験を踏まえて

開発しています

(2)「猫も人間も食べられるお菓子」

先輩の探究を引き継ぎました

本校が避難所として運営されていた頃

一部屋をペットと同居ができる部屋

としていました

しかし全国的に見ると

動物も一緒に入れる避難所への

理解は進んでいません

そんな中

例えばネコは

小麦粉を食べることができません

避難所にパンしかなく

ペットフードがなかった頃

ペットたちがお腹を空かせていたのです

それをなんとかしたいというのが

このグループの

テーマ設定のきっかけです

水の記憶

地震から 652 日目

豪雨から 388 日目

大阪・関西万博

フィナーレを迎えました

本校2年生 正角心音さんが

櫻井翔さん

河瀬直美監督

有働由美子アナウンサーとともに

未来へのメッセージを語りました

被災地からの復興を誓い

世界中に感動を届けました

櫻井翔さんが

気さくに話しかけてくださいました

今回お繋ぎくださったのは

能登半島の太鼓から始まる

オープニングの演出も手がけていた

芸術家 大志さんです

素敵なプレゼントありがとうございました

一酸化二水素

様々な物質を溶かす性質を持ち

金属すら腐食させてしまう

毎年多くの方が

これにより命を奪われている

この恐るべき物質

一酸化二水素

すなわち H2O にまつわる話です

この物質により

昨年9月に甚大な被害を受けた

珠洲市大谷地区へ行って来ました

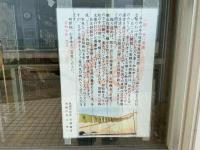

こちらは地域の避難所となっていた

馬緤(まつなぎ)地区の公民館

大切なお神輿もこちらに避難

壁には所狭しと

当時の写真が貼られています

そして当時入所者へ

連絡事項を伝えていた張り紙が

時系列順に並べられていて

当時の極限状態が

臨場感を持って迫ってきます

さながら建物まるごと

被災を伝える一級資料となっています

こちらはボランティアさんが

寝泊まりしていた段ボールベッド

兵どもが夢の痕

「一期一会に感謝

令和6年の能登半島地震に際しまして

温かい励ましのお言葉や

お心遣いをいただき

厚く御礼申し上げます

1月2日に開設した

馬緤自主避難所は

住民の支え合いのみならず

多くの方々による

様々なご支援を受けながら

運営を続けて参りましたが

地区内での仮設住宅の整備や

生活インフラの復旧に伴い

その役割を終え

12月をもって閉所いたしました

振り返れば

炊き出しや物資支援

土砂撤去

災害ゴミの搬出作業等

様々な形で助けていただきました

こいのぼりの下での餅つき

黄色いハンカチプロジェクト

砂取節祭りや秋のキリコ祭りなど

様々な行事ができたのも

皆様からのご支援のおかげと

感謝申し上げます」

(ご挨拶の看板文章より)

命を脅かす恐怖の物質 H2O

一方で全ての命の源H2O

これにまつわる感動の話が

ここにはありました

待てど暮らせど水道が出ない中

ここの住民がいかにして

大切な水を手に入れて

命を繋いできたのか

一冊の報告書に

まとめ上げられています

「地震で全てを失った小さな集落

そこには

名もなき男と女たちの

水を手に入れるための

壮絶なドラマがあった」

「風の中のすばる〜

砂の中の銀河〜」

被災者が集まった避難所

しかしそこは断水したまま

復旧の目処すらありません

「うちのライナープレートに水あるぞ!」

ひとりの避難民のアイデアから

物語は始まりました

ライナープレートとは

縦井戸の形をした集水井

地滑りの原因となる地下水を抜き

地盤を安定させる装置です

その地下水を水道水に利用すべく

協力が始まりました!

平時であれば

井戸内に溜まった地下水は

ボーリングを通して

外に捨てられるのですが

それを利用しようと考え

住民自らの力で

簡易水道をこしらえたのでした

なんという生命力でしょう

繋いだパイプからは

とめどなく水が滴り

それを受けるタライは

満々と水を湛えるのでした

その後も定期的に

水質検査を繰り返し

飲料としても充分な水質であることが

確認されています

被災地における水源確保の技術として

先進的いや昔へ遡っての

素晴らしい事例であると思います

未来と過去

その捉え方に関する

面白い話があります

昔の人は

「サキの戦は苦しいものであった」

この『サキ』は

『サ』にアクセントがありますが

過去のことを指しています

現代人は

「そんなサキのことはわからない」

この『サキ』は

『キ』にアクセントがあり

未来のことを指しています

同じ『サキ』なのに

時代によって使い方が異なるのは

時間の流れに対する

捉え方に違いがあるからなのだそうです

現代人は未来に向かって

前向きに進んでいる時間感覚を持ち

なので視線のサキにあるのが『未来」

一方昔の人は

未来は見えないが過去は見える

過去を見つめながら

後ろ向きに進んでいる時間感覚を持つので

視線のサキにあるのが『過去』

なんだそうです

後ろ向きに吸い込まれていく

ジェットコースターに乗っているような

イメージなんでしょうね

明日でいよいよ

地震から 651 日目

豪雨から 387 日目

小松市でどんどん祭りが

開催されています

本校生徒と

岡山の興陽高校さんを結んで

商品開発してくださった

環太平洋大学のみなさんがお越しになり

バスソルトとジェラートを

販売しました

さあさあ予想を遥かに超える

盛り上がりを見せ

「なんで年間パスポート買うたのに

入れへんねんな」

という大阪マダムたちの

怒りのボルテージも最高潮の

大阪・関西万博

輪島塗の地球儀も

多くの方にご覧いただいたり

被災地から生まれた商品の

販売をさせていただいたり

我々被災者としても

たくさんの元気をいただいた万博

いよいよ明日閉会式が行われます

14時〜15時10分

NHK総合テレビで全国生放送されます

また

大阪・関西万博の

公式YouTubeチャンネルにて

ライブ配信されます

https://www.youtube.com/@Expo2025Japan

ぜひご覧ください

今はまだ言えませんが

素敵な演出があります

未来の図書館

地震から 650 日目

豪雨から 386 日目

3年生の普通コース理系の生徒を対象に

国語科の松本昭子先生による

「論理国語」と外国語科及び理科との

教科横断的な授業を実施しました

テーマは

「まちづくりの拠点として

輪島に公立図書館を作るとしたら

どのような図書館が良いか」

です

これまでに

「人とともにある図書館の未来は明るい」や

「図書館と『ものがたり』」を学び

前回の授業で

発表用のスライドを作成し

さらに新聞記事を活用しながら

多様な角度から図書館に関する話題に

触れてきました

本時は

スライドを用いて

グループ内で発表を行いました

そして次の時間は

グループ代表を決めて

代表全体発表を行う予定です

生徒たちは

「説得力とは何か」

という問いを意識しながら

質問やコメントを通して

互いの意見を深め合っていました

以下に生徒の発表内容と

聞き手のコメント質問の一部を示します

生徒Aは

これからの図書館のあり方について

発表しました

図書館が必要である理由として

「憩いの場があれば

住みやすくなるのではないか」

と述べ

これからの図書館として

「全ての人に

知識や情報へのアクセスを

提供することが大切であり

飲食スペースや

話し合いに使える会議室も必要」

と提案しました

聞き手であった生徒Bは

「輪島にある図書館の課題が

書かれていてよかった」

とコメントしました

生徒Cは

誰もが利用しやすく

魅力的な図書館作りについて

発表を行いました

「キッズスペースや

飲食可能なスペースを

設けるとよい」

「日本語の本だけでなく

他国の本を置くことで

外国や言語への関心を高められる」

「誰もが気軽に立ち寄れる

場所にしたい」

と提案しました

聞き手であった生徒Dは

「図書館の大きさは

どれくらいを想定しているのか」

「フリースペースを設けたほうが

よいのでは」

とコメントしました

生徒Eは

幅広い年代が利用できる図書館のあり方

特に中高生も利用しやすい

図書館づくりについて発表しました

データを活用し

高齢者が利用が多い割に

中高生の利用が少ないことを指摘し

その要因として

「高齢者は余暇がある」

「中高生はスマホを使う」

などを挙げました

その上で

「中高生も通用しやすい環境にするには

本を借りるだけでなく

雑談や飲食

参考書利用

カフェなどの機能を併設するとよい」

と提案しました

構造としては

「1階に児童コーナーやカフェ

2階に自習スペースを設けた二階建て」

を構想しました

生徒Fは

理想の図書館の具体例として

武雄市図書館を紹介しました

図書館とTSUTAYA書店が併設され

気に入った本を

その場で購入できる点や

親子で楽しめる絵本コーナー

スターバックスが併設されている点など挙げ

寄り道がてら立ち寄りやすい図書館

として紹介しました

また輪島で建設する場合を想定し

敷地面積や延床面積

建設費や運営費についても

具体的に提示しました

そのほか

教科書から文章を引用して

考えを補強する生徒

データを元に考察を行う生徒

輪島の現状を踏まえて

図書館は必要ないと主張する生徒

聞き手を引きつける「つかみ」について

工夫する生徒

図書館の存在意義を考えながら

高齢者や子供など

多様な立場から

図書館のあり方を考える生徒などなど

それぞれが主体的に

意見を表現していました

全体発表が終わると

生徒たちは自らの

発表原稿やスライドを見直し

より説得力のある

プレゼンをするための方法について

意欲的に意見交換していました

今日のレポートは

新採の櫻庭先生が

まとめてくださいました

めんそ〜れ沖縄最終日

地震から 649 日目

豪雨から 385 日目

楽しかった修学旅行も最後の日

食事の後は

ホテルの方が片付けやすいようにと

自分たちで食器をまとめるグループ

ご家庭でのしつけでしょうか

それとも避難生活で身についた

助け合いの心でしょうか

いずれにしても

美しい日本の心を見ました

最後の見学地

首里城に行きました

昨年来たときよりも

はるかに復興が進んでいます

輪島塗の職人さんも

復興作業に関わっています

今年の夏には

本校和太鼓部が

演奏させていただきました

そんなゆかりのある場所です

復興をお祈りしております

最後にガイドさんから

教えていただいた

素敵なことば

「誠(まくと)そ〜ち〜ね〜

なんくるないさ〜」

(誠実に一生懸命生きていれば

必ず道は開かれる)

いろんな思いを抱き沖縄を後に

ただいま

送り出してくださったご

ご家族のみなさま

おかげさまで

たくさんのことを学んで

つらい環境の中でも

明るく強く

未来を夢見て生き抜く力を

さらに強くして帰ってきました

ありがとうございました

めんそ〜れ沖縄3日目

地震から 648 日目

豪雨から 384 日目

日本のほぼ最西端

沖縄の夜明けは遅いです

6時でもこんなに真っ暗

少しずつ東の空に陽がさしてきました

陸上部はビーチでトレーニングです

私は昨日3つのオンライン会議があり

夕食も一緒に摂ることが

できなかったのですが

夕食後カラオケ大会で

盛り上がったそうです

実はこのカラオケ大会

行程にあったものではなく

生徒が直接ホテルに掛け合って

追加料金なしで

急きょ実現したものです

誰ひとり帰らず

終了時刻もきちんと守って

自分たちの力で

自分たちの旅行を盛り上げています

自分たちの力で

世界は変えられます

こちらは守り神シーサー

阿吽の「あ」

つまり口を開けているのがメス

「うん」

口を閉じている方がオスだそうです

今日のプログラムは

2組に分かれ

ジャングリアコースと

マリンスポーツコース

ジャングリアコースは

路線バスを乗り継いで向かうため

ひと足先に出発

マリンスポーツコースは

それに遅れること30分

貸切バスで走っていると

あれ?

先発したはずの

ジャングリアコースの生徒が

まだ停留所に!?

どうやら路線バスが遅れているよう

大ピ〜ンチ!

急きょ貸切バスを停めて

送迎することにします

バスの中では

ガイドさんが三線で

「てぃんさぐぬ花」

を歌ってくださいました

『てぃんさぐ』は

ホウセンカのこと

「ホウセンカで指先を染めるように

人としての教えを

伝えていきましょう」

そんな曲です

ジャングリア組を無事送り届けました

マリンスポーツ組は

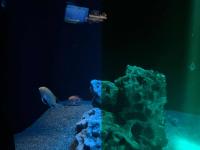

午前中は「美ら海水族館」です

ここは4階から1階に降りていくにつれ

浅い海から深海へと

海の中を潜っていくように

展示されています

一番浅い海をイメージした水槽では

人工で水面を波立たせています

それは観客が上を眺めた時

水槽のバックヤードや飼育員を

見えないようにするためです

水分子は赤い光を吸収する性質があります

ですので浅い海の中は赤以外の光

つまり透き通った青色に見えます

さらに潜ると黄色い光も吸収され

透明な青から深い藍へ

やがて真っ暗な世界へと

深海で暮らす魚たちに

光のストレスを与えないよう

住む環境に合わせてあげます

しかしそれだと

今度は人が魚を観察することが

できません

そこで赤い光で照らしてあげるのです

なぜなら赤い光は

水に吸収されてしまい

深海までは届かないため

深海魚の目はそれを感じないように

進化してきたからです

身の回りにある科学でした

お昼はソーキそば

パワーをつけたあとは

午後はマリンスポーツ

ジャングリア組は

ヒューマンアロウ(人間矢)

田中選手が挑戦です

飛べ〜!

こちらは恐竜と気球をバックに

ナルトダンスを踊る新谷選手

そして夕飯後は「うたバス」

ガイドさんたちが歌と踊りで

楽しませてくださいました

本校の吹奏楽部のパーカッショニスト

髙橋惺(さとい)さんが

沖縄の民族楽器「三板(さんば)」を

飛び入りで奏でてくれました

抜群のリズム感です!

11月1日の「街プロ」発表会の

案内ができました

ぜひお越しください

めんそ〜れ沖縄2日目

地震から 647 日目

豪雨から 383 日目

いい天気

2日目の朝です

バイキングの朝食でスタートです

こちらは朝からモリモリ漫画ごはん

バイキングっていうのは

北欧の海賊の食事スタイルかと

思ったらさにあらず

日本以外の人には

伝わらない言葉です

昭和32年

新しいレストランを模索していた

帝国ホテルの社長が

デンマーク・コペンハーゲンを訪れた際

好みのものを自由に食べる

スカンジナビアの伝統料理

“スモーガスボード” に出会い

それに着想を得た

日本初のビュッフェレストラン

をつくりました

当時流行っていた

映画のタイトルから

「バイキング」と名付けたそうです

キャッチーなネーミングって

重要ですね

出発!

男性は「ハイサーイ」

女性は「はいたーい」

男性と女性で使う言葉が違うんですね

「ありがとう」を

男性は「コップンクラップ」

女性は「コップンカー」

というタイ語に似ていますね

もしかして

太平洋西南にある位置する国に

共通してみられる

言語の特徴なのかもしれません

今度研究してみることにします

ガイドさんが

対馬丸の話をしてくださいました

対馬丸は沖縄から本土への疎開船

当時の子どもたちは

修学旅行にでも行く感覚で

親元を離れて

楽しそうに船に乗り込んだそうです

それが永遠の別れになるとも知らずに

本土に到着する直前に

アメリカの潜水艦からの魚雷を受け

多くの幼い命が失われたのです

生徒たちはその話を

のめり込んで聴いていました

なぜならこの子たちは

令和の時代に

疎開を実際に経験しているからです

高校受験を間近に控えた

大切な時期に家を失い

集団で親元を離れて

暮らす経験をしたこの子らにとって

決して人ごとではないのです

自分の体験そのままなのです

「戦争は人を人でなくする」

「戦争はこの世で最も醜いもの」

こんな話に涙しながら

あの時焼け野原だった場所を

バスは走ります

「ぬちどぅたから(命こそ宝)」

ひめゆりの塔で祈りをささげました

バスの中では

カリスマガイド「ちばりな」さんが

バスを劇場に仕立てて

歌で踊りで素敵な旅を

演出してくださいます

「右手をご覧ください

一番高いのは

中指でございます」

「掌に人という字を書いて舐めると

人を舐めてかかるということで

人前で緊張しないおまじないがあります

車に酔わない方法をお教えします

掌に車と書いて舐めてください

もっといいのは

直接車を舐めることです

窓ガラスを舐めてください

ありがとうございました

窓がきれいになりました」

などが昭和のガイドさんの定番でしたが

コロナ禍を超えて

令和にアップグレードされています

お昼は瀬長島ウミカジテラスで

透き通るような海を見ながら

バスの中ではガイドさんが占いを

「左手で右手の指を1本

握ってみてください」

親指を握った人は

シャイで引っ込み思案

人差し指を握った人は

せっかち

中指を握った人は

おしゃべり

薬指を握った人は

クールで控えめ

小指を握った人は

甘えん坊

添乗員の丸山さんが握ったのは

人差し指

顔を見合わせて笑いました

午後に訪れたのは

「おきなわワールド」

エイサーを鑑賞したあとは

琉球文化体験

まずはレザークラフト

そしてシーサーの絵付け

「決して覗かないでくださいね」

機織り体験に

琉装着付け体験のお嬢様方

いろんな思い出ができました

でもこれ

よくよく考えてみると

本当に沖縄オリジナルかというと

そうではないんですよね

レザークラフトにしても

機織りにしても

実は日本中どこにでもあるもの

でもそこに琉球の香りをつけることで

一生の思い出に残るような

思い出を織りなしているんですね

輪島の復興への

大切な視点になりそうです

次に訪れたのは普天間基地

東京ドーム400個超のこの広大な敷地

日本であって日本でない

この不思議な場所

先日訪れた

韓国と北朝鮮の国境にも似た

なんとも言えない

不気味さを感じました

学校の方では昨日

富山県立小杉高等学校の

生徒のみなさんと

オンラインで

震災学習及び交流会を実施しました

実際の能登半島地震の写真や説明から

小杉高校の生徒さんたちは

「防災・減災として本当は何が必要なのか

高校生の自分たちには何ができるのか」

自分事として考えたようでした

地域の子どもの支援について

考えている生徒からは

「もっと震災後の子どもの気持ちを考える」

という意見が出てきました

”自分たちがしたいこと”ではなく

”被災者の気持ちに寄り添った支援のあり方”

に気がついたようでした

次回は

輪島高校の生徒たちも加わり

活発な学習会になればと思います

めんそ〜れ沖縄1日目

地震から 646 日目

豪雨から 382 日目

今日から修学旅行

3泊4日沖縄の旅

みんな元気に出発です

高松パーキングで休憩

悪路のため酔ってしまい

もどしてしまう生徒も

この先の道は真っ直ぐだから

きっと大丈夫!

小松空港に着きました

これから沖縄に向かってフライトです

那覇空港に到着

いきなり南国の香りがします

モノレール「ゆいレール」で国際通りへ

国際通りという名前は

戦後「アーニーパイル国際劇場」

という映画館があったことに由来します

終戦後いち早く復興を遂げたこと

通りの長さがほぼ1マイルであることから

別名「奇跡の1マイル」とも呼ばれています

今では名前の通り

国際色豊かな店舗が

軒を連ねています

ウチナーンチュの台所

第一牧志公設市場に行ってみました

こちらは夜光貝

もともと屋久島でとれる貝で

幕府への献上品でもありました

「屋久貝(やくがい)」が訛って

「夜光貝」に

刺身で生食できるそうで

独特の食感と豊かな旨味を楽しめます

身が硬いので

薄くスライスして

内臓(ワタ)を茹でて添えます

バター炒めやアヒージョなど

加熱すると身が柔らかくなり

違った食感を楽しめるのだとか

そのほか南国情緒たっぷりの魚たち

青いのはゲンナーイラブチャー

ナンヨウブダイです

白身魚で味は淡白で独特の香りがするそう

刺身やあんかけでいただきます

赤いのはアカジンミーバイ

スジアラです

表面の皮はゼラチン質で軟らかく

引き締まった身が甘く

高級魚とされています

塩煮が一番美味しいそう

今回も平和学習

「ひめゆりの塔」や「ガマ(防空壕)」

を訪れます

地震からほぼ2年

私自身

これまで前向きに生きてこれたのは

発災の数ヶ月前に引率した

修学旅行の

「ガマ」での経験があったからです

糸数アブチラガマは

沖縄本島南部の

南城市糸数にある

自然洞窟(ガマ)です

もともとは糸数集落の防空壕でしたが

やがて日本軍の倉庫として使用され

戦場が南下するにつれて

陸軍病院の分室となりました

ガマ内は600人以上の負傷兵で

埋め尽くされました

日本軍は兵力不足を補うため

沖縄県民を「根こそぎ動員」しました

中学生や高校生まで戦場に動員しました

「沖縄師範学校女子部」と

「沖縄県立第一高等女学校」からも

生徒・教師240名が

看護要員として動員されました

2校の愛称は「ひめゆり」

戦後彼女たちは

「ひめゆり学徒隊」

と呼ばれるようになりました

2週間くらい辛抱すれば

学校に戻れるだろう

そんな彼女たちの淡い期待は

無惨にも打ち砕かれます

最初は食事や水を運んでいましたが

戦禍が悪化するにつれ

麻酔なしで手術する患者を押さえつけたり

排泄物や切断した手足を外に棄てたり

悲惨な仕事に従事するようになりました

真っ暗で悪臭の立ち込めるガマの中

出口の見えない作業に

追われるのでした

やがて軍から「解散命令」が出されます

「あとは自分の力で生きていけ」

砲火飛び交う野外へと

放り出されるのです

生徒たちは親元に帰ることもできず

爆撃や米兵との遭遇に怯えながら

海岸や壕をさまよい

逃げ惑い死にゆくことしか

できませんでした

こんな状況に比べたら

地震で全てを失ってしまっても

自分たちには未来と希望が見える

そんな思いになれたのでした

11月1日

「街プロ」発表会のチラシができました

今日は中秋の明月記

地震から 645 日目

豪雨から 381 日目

日本三大なんちゃらを集めてみました

いくつご存知ですか?

そしていくつ行ったことがありますか

(1)日本三景

(2)日本三名園

(3)日本三大夜景

(4)日本三大花火

(5)日本三名泉

(6)日本三大朝市

(1)日本三景

宮島(広島県)天橋立(京都府)松島(宮城県)

(2)日本三名園

兼六園(石川県)後楽園(岡山県)偕楽園(茨城県)

(3)日本三大夜景

函館山(北海道)摩耶山(兵庫県)稲佐山(長崎県)

(4)日本三大花火

大曲の花火(秋田県)

土浦全国花火競技大会(茨城県)

長岡まつり大花火大会(新潟県)

(5)日本三名泉

有馬温泉(兵庫県)草津温泉(群馬県)下呂温泉(岐阜県)

(6)日本三大朝市

勝浦朝市(千葉県)

呼子朝市(佐賀県)

館鼻岸壁朝市(青森県八戸市)

閖上朝市(宮城県)

など資料によってまちまちです

しかしながら全ての資料に

名を連ねているのが

宮川朝市(岐阜県高山市)

そして輪島朝市です

こうしてみると

改めて我々は大切なものを

燃やしてしまったんだなと

そしてここで絶やしてはならぬものだと

実感します

先日閖上朝市を視察して来ました

pdf 資料にあるように

必ずしも閖上にあるものだけでなくて

全国あるいは世界から出店できる

仕組みがあるようです

輪島朝市の復興には

伝統を残しつつ

どれだけ新しいものを取り入れていくか

ポイントとなりそうです

箱物ができたけど

出店する人がいなかったということは

避けなければいけません

「街プロ」で

朝市復興をテーマに掲げるグループが

市の協議会にも参加して

高校生ならではのアイデアを

提案しています

時間をかけて

しっかり議論をしてほしいです

三大なんちゃらを世界に広げてみると

「 世界三大がっかり」なんてのもありますね

マーライオン(シンガポール)

人魚姫の像(デンマーク)

小便小僧(ベルギー)

ネーミングが失礼ですが

期待が大きすぎて

実物が思ったよりこじんまり

な名所たちですね

「日本三大こじんまり」

(あえてがっかりとは言わない)

ってのもあって

はりまやばし(高知)

時計台(北海道)

オランダ坂(長崎)

だそうです

小さくてもそれぞれに物語のある

素敵なスポットですね

今日は中秋の名月

県庁の最上階に行って

夜景と名月のツーショット

ところが室内の灯りが明るすぎて

うまく撮れませんでした

中秋というのは旧暦の8月15日

これは年によって大きくずれたりします

ちなみに来年は9月25日になるそうです

そしてもひとつ意外な事実

今日は満月ではありません

明日の月が満月です

このように

中秋の名月と満月は

1日ずれることの方が多いのです

さて名月にちなんで

「明月記」という書物を紹介しましょう

これは

鎌倉時代の公家 藤原定家が書いた

56年間にわたる克明な日記です

自筆日記としてはもとより

歴史書としても価値あるものです

例えば1巻には

建久10年(1199)正月から3月までが

書かれています

この年の正月11日には

鎌倉で源頼朝が亡くなっています

そのことが日記に記されているのが

正月18日

この時代の鎌倉と京都の距離感が

これによってわかりますね

さらには科学的資料としても

大きな価値があるのです

「後冷泉院 天喜二年 四月中旬以降 丑時

客星觜参度 見東方 孛天関星 大如歳星」

「觜」と「参」は

当時の中国で作られた星座

今の牡牛座のあたりです

「客星」は、突然現れた見慣れない星のこと

そして「歳星」は木星のことです

つまり

「天喜ニ年(1054年)4月中旬以降の夜中に

東の空おうし座のあたりに明るい星が現れ

その明るさは木星と同じだった」

現代の研究では

この年に超新星爆発が

起こったことがわかっています

「超新星爆発」というのは

星が一生を終える時に起こす爆発です

最近では

オリオン座のベテルギウスが

急に暗くなっていることから

超新星爆発を起こすのではないかと

言われています

ベテルギウスまでの距離は640光年

つまり実際に爆発しても

地球でそれを観測できるのは640年後

つまりすでに死んでいる可能性もあるのです

ベテルギウスはオリオン座の左上

腕を振り上げたオリオンの

脇の下にあります

ベテルギウスはアラビア語で

「脇の下」という意味です

優里さんの素敵な曲があります

知らなかった方がよかった

豆知識でしたね

すみません

コオロギ温度計の秘密

地震から 644 日目

豪雨から 380 日目

航空自衛隊「小松基地航空祭」

あいにくの天候でしたが

展示されていた戦闘機などを

見て来ました

こちらはロッキード製の戦闘機『F-35A』

高いステルス性能を持つ

最新鋭の主力戦闘機です

25mm機関砲

空対空レーダーミサイル

空対空赤外線ミサイル

などを搭載し

最大速度マッハ1.6です

さあさあ生徒の皆さん

日常のいろんなところに

探究のタネが転がっていますよ

マッハとは何でしょう?

マッハとは速度を表す数値で

音速の何倍かで表してあります

つまりマッハ1.6 は音速の 1.6 倍

物理の授業で

空気中の音速は気温によって変化し

0℃でおよそ 331.5m/s

1℃上昇するごとに

0.6 m/sずつ増加すると学びましたね

V = 331.5 + 0.6 t [m/s]

(V:音速 [m/s]、t:気温 [℃])

気温15℃では約 340 m/s となります

これは1秒(second)で340m 進むので

最近ようやく道路が整備されて

2時間を切るようになった

私の朝の通勤時間が

『F-35A』を使うと

3分ちょっとに短縮されます

いいな

1機欲しいな

日常のいろんなところに

物理や数学が潜んでいますよ

季節に因んだこんな公式はいかが?

T = 5(n+8)/9

/ は ÷ のこと

ところでこの ÷ を使うのは

世界中で

イギリスとアメリカと日本だけ

なんだそう

あとの国は全て / を使います

さてさっきの式が意味するものは

n はコオロギが15秒間に鳴く回数

それに8を足し、5を掛けて9で割ると

温度T(℃)が求められる

ということです

例えば15秒間に28回鳴いたとしたら

28+8 = 36

36 × 5 = 180

180 ÷ 9 = 20

その時の気温は20℃です

このコオロギ

古くは秋鳴く虫の総称でした

古名をキリギリスと呼んだり

その鳴き声から

ちちろ虫などと呼んでいたようです

次のうち

コオロギを表す漢字はどれ?

① 蟷螂

② 飛蝗

③ 紅娘

④ 蜥蜴

⑤ 蟋蟀

⑥ 螽斯

⑦ 蜻蛉

⑧ 蝙蝠

⑨ 鳳蝶

⑩ 天牛

答えは後ほど

さて話をマッハに戻しましょう

このマッハ

飛行している空間の

音速との比率で決まります

つまり同じ速度で航行していても

離陸したて

低空飛行をしている時と

高度が上がって

対流圏上部 - 成層圏下部を

巡行するときでは

マッハの表示が異なります

例えばボーイング787の巡航速度は

およそマッハ0.85とされ

具体的な時速は

明示されていません

ということは宇宙空間を飛ぶ

人工衛星のマッハは?

空気のないところは音が伝わらないので

人工衛星の速度を

マッハで表すことはできません

漢字クイズの答

① 蟷螂(カマキリ)

② 飛蝗(バッタ)

③ 紅娘(テントウムシ)

④ 蜥蜴(トカゲ)

⑤ 蟋蟀(コオロギ)

⑥ 螽斯(キリギリス)

⑦ 蜻蛉(トンボ・カゲロウ)

⑧ 蝙蝠(コウモリ)

⑨ 鳳蝶(アゲハチョウ)

⑩ 天牛(カミキリムシ)

で正解は⑤でした

こちらは戦車や対空迎撃機などの特殊車両

こんな車両

震災後に所狭しと

高校グラウンドに並んでいたな

決死の救助作業をしてくださっていたこと

思い出しました

HESOに行って来ました

地震から 643 日目

豪雨から 379 日目

HESOセミナーに行って来ました

金沢大学附属幼・小・中・特支・高の5校園

が展開する

附属学校園将来構想〈金沢モデル〉

= PROJECT HESO(プロジェクト・ヘソ)

そのセミナーです

講師としてお迎えしたのは

教職員支援機構理事長の 荒瀬 克己 氏

どうすれば

児童生徒が学び学びあえるか

教職員が学び学びあえるか

学校は何のためにあるのか?

真剣に学びあって来ました

素敵な言葉を教えていただきました

「楽しんどい(たのしんどい)」

まさに本校が取り組む『街プロ』に

ピッタリ当てはまる言葉だなと

「楽しいけどしんどい」

では長続きしません

これをいかに

「しんどいけど楽しい」

に変えていくか

教師の力が求められます

今

生涯にわたって

能動的に学び続ける力が求められています

◯自分のよさや可能性を認識する

◯あらゆる他者を

価値のある存在として尊重する

◯多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越える

◯豊かな人生を切り拓く

◯持続可能な社会の創り手となる

『街プロ』では

これらのことを段階的に体験できるよう

取り組んでいます

自己肯定感を高めます

◯自分はたいせつなひとりだ

◯いまの自分が自分のすべてではない

◯人間は学ぶことを通して成長する

◯目の前の世界が世界のすべてではない。

◯少し動けば世界は変わる

こんな気持ちが高まりますように

自分には何ができるのだろうか?

何かの役に立っているだろうか?

自分はここにいていいのだろうか?

こんなこと自問自答しながら

周りが気づかせるたり支えたり

自分で気づいて考えて行動しています

興味深い事例も

紹介していただきました

学びの環境づくりです

教室のうしろには

採択していない他社の教科書を

教卓の上には教師用の指導書を

置いておいて

生徒に自由に活用させるのだそう

いいアイデアです

さっそく真似しようと思います

個別最適な学び

協働的な学びを充実させるために

校長にとって

従前より求められている資質に加え

① アセスメント

様々なデータや

学校が置かれた内外環境に関する情報について

収集・整理・分析し共有すること

②ファシリテーション

学校内外の関係者の相互作用により

学校の教育力を最大化していくこと

が求められる

ということを学びました

今日出会った素敵なことば

「ヒトが成長する順番

① 知る

② 覚える

③ 動く

④ 考える

知 覚 動 考

ともかくうごこう」

動く前にあれこれ考えると

結局動けなくなりますもんね

小指と薬指の思い出

地震から 642 日目

豪雨から 378 日目

昨日「話し方教室」を開いてくださった

原田幸子アナからこんなお便り

原田さんは東日本大震災で

被災した経験がおありです

3月11日

片づけずに置いてあった

娘さんが幼稚園で作ったおひなさま

地震で顔が傷ついたけど

捨てられなくて持って来たのだそう

誰にも

どうしても捨てられないものって

ありますね

【今日の学びウィーク】

受け身な学習姿勢を脱却し

自ら学ぶ意欲を育むために

中間考査の代わりに導入した取り組み

〈電験三種講習会〉

輪島沖に洋上風力発電を誘致しています

先日三菱商事が

秋田沖と銚子沖3ヶ所の撤退を表明しましたが

現在日本では

業者選定済みの促進区域が

長崎や新潟など7か所

これから業者を選定する有望区域が

北海道を中心に9か所

そして準備区域が

富山や福井など11か所あります

輪島沖が準備区域に入れば

そこに大きな雇用が生まれます

必要となる資格が

まずは電験三種です

かなりの難関ではありますが

希望者が勉強をしています

〈コア輪島〉

授業の内容を超えた深い知識を身につけ

輪島高校の自主学習の核(コア)となり

自分自身も難関大学合格を目指す

発展的講座

今日は英語で開講しました

【今日のDeep Purple】

教科を超えた授業実践を紹介し

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

今日は数学と英語の教科横断です

音楽が世界共通の言語であるように

数学も世界共通の言語です

情緒的な日本語に対し

論理的な英語は

数学の証明問題と

親和性が高い気がします

Question 1

Show that if n is even,then n2 is even.

たまに英語を

キーボードでタイピングすると

気付かされるのですが

一見でたらめに並んでいるように

見えるキーボードの配列

滅多に登場しない "q" や "z" が

端っこにあったり

登場頻度の多い "e" や "t" が

真ん中にあったり

たいていの単語のつながりが

右手←→左手と

交互にタイピングできるように

並んでいて大層都合がいいですね

日本語入力だと不都合がチラホラ

特に苦手なのが

我が県庁所在地「金沢」です

"kanazawa"

"k" と"n" 以外は全て左手の小指

特に最後は5連打

打ちにくいったらありゃしない

手の指にはそれぞれ

神経が1本ずつ通っていますが

薬指と小指は

まとめて1本しかないそうです

小指を動かそうとすると

一緒に薬指もついて来がちなのは

そういう理由だそうです

だから楽器をやる人は

薬指と小指を別々に動かす訓練が必要だよ

と昔ギターの師匠に教わりました

両手の中指を折り曲げて

第二関節の背同士をくっつけて

残りの4組の指先の腹同士をくっつける

その時

親指 人差し指 小指は

離すことができるけど

薬指だけは離すことができないんだよ

だから結婚指輪は薬指にするんだよ

って話がありますが

こういう身体的カラクリが

あるのですね

さて話を戻すと

数学の 宮下 琢磨 先生と

英語の 矢田 勇 先生で

英語で数学の証明問題を考える

教科横断型の授業を展開しました

学びウィークでいろんな学び

地震から 641 日目

豪雨から 377 日目

【今日の学びウィーク】

受け身な学習姿勢を脱却し

自ら学ぶ意欲を育むために

中間考査の代わりに導入した取り組み

今日はアナウンサーの原田幸子さまをお招きし

2年生を対象に「話し方講座」の第2回(応用編)です

第1回(基礎編)は

ワークショップ「声の道」をしました

目をつむった人に対して

いろんな方向を向いて

名前を呼びます

すると目をつむっていても

自分の胸に向かって呼んだときだけ

心に響くのです

まずはみんなで発声練習

縦に2本指が入るくらい口を開いて「あ」

口角上げて「え」

プレゼンテーションの語源はプレゼント

つまり贈り物なのです

相手に贈る気持ちが大切です

「何を話すのか考えるのが難しい」

「つい一定のテンションで喋ってしまう」

など生徒からの悩みにも

一つひとつ丁寧に答えていただきました

前回いただいた宿題

「2分間で推しのプレゼン」

3人の生徒が披露しました

①どんな言葉で

どんな雰囲気で始めるか

プレゼンには導入が大切です

「私は〇〇です」

「今日は◯◯について話します」

とか無難に入りがちですが

それではつかみになりません

奇をてらう必要はありません

みんながわかっていて

それでいて「おっ」と思わせる

導入が大事です

自分しか話せないこと

自分にとっては当たり前のことを話すと

聴衆が引き込まれます

②どこが一番話したいことなのかを意識します

話のヤマはどこなのかをしっかり意識します

一番時間をかけて話します

具体的な例を挙げるとよいです

③話の着地点をしっかりさせる

終わりよければ全てよし

④そして何より声に表情を乗せること

続いては

「いろんな〇〇」のワークショップ

まずは「いろんなありがとう」

①今一番欲しいものをもらった時の『ありがとう』

②ずっと欲しかったけど

たまたま昨日自分で買っちゃったものを

もらったときの『ありがとう』

ペアになって使い分けて伝え合ってみました

続いては「いろんなヤバい」

「ヤバい」はヤバい言葉ですよね

どれだけヤバいかというと

たとえば

『かわいい』を意味する

「愛くるしい」「チャーミング」「甘美な」「綺麗な」「可憐な」

『かっこいい』を意味する

「粋な」「見目良い」「洒脱な」「洗練された」「ハイブロウな」

『すき』を意味する

「心惹かれる」「目がない」「愛する」「愛おしい」「慕わしい」

『すばらしい』を意味する

「崇高な」「究極の」「至高の」「神聖な」「珠玉の」

これ全部『ヤバい』のひとことで済んでしまいます

同義語に『わかる~』や『それな〜』があります

「これヤバい」

「わかる〜」

「こっちもヤバくね?」

「それな〜」

完全に会話として成立しています

聞かれたことに答えない

政治家の答弁より

ある意味ヤバいかもしれません

続いて「街プロ」の時間

大成建設さんやURさん

そして青年会議所のみなさんはじめ

多くの方が伴走に入ってくださっています

今日は生徒のミーティングが終わってから

伴走の大人のミーティングも開かれました

いくつかの伴走団体様が集まって

生徒が帰ったあとも喧喧諤諤

すりあわせを行いました

先日「阪神淡路復興研修ツアー」でお邪魔した

「人と防災未来センター」の方に

教えてもらった大切なことは

復興がうまくいっているコミュニティーは

当初喧嘩するほどやりあった場所で

「このへんでいいんじゃない?」

と適当なところで妥協した場所は

30年後の今になって

さまざまな問題が沸き上がっている

ということです

そう考えると

高校生も大人も真剣に議論している

今のスタイルは理想的ですね

「大人がうまく誘導して成功に導こう」

ではなく

「失敗してもいいから高校生主体で動かそう」

に着地しました

今日出逢った素敵な言葉

人生で大事な「あ い う え お」

愛 命 運 縁 恩

ユダヤの法則と学びウィークと

地震から 640 日目

豪雨から 376 日目

世の中には不思議な法則があります

「ユダヤの法則」もそのひとつです

人間がどうあがいても

曲げることのできない宇宙の大法則

ユダヤ人はその法則に則って商いを行います

「78対22の法則」とも呼ばれます

例えば地球

海が78%で陸地が22%

例えば人間の体は水分が78%

例えば空気は窒素が78%

この法則に則って

コカコーラのボトルは

縦と横の比が78:22になるように

デザインされました

ワンコインで食べれる

マックのサンキューセット

390円とお釣りの110円が78:22

他にないか探してみました

このブログの

地震から◯日目

豪雨から◯日目

のカウント

78:22になるのはいつか調べてみました

そしたらなんと

地震からちょうど1年

今年の1月1日が

地震から367日目

豪雨から103日目

で78:22になっていました

背筋がゾクっとしました

本校では昨日より

「学びウイーク」が始まっています

一昨年より中間考査を廃止し

その代わりに

生徒が自らの学びを設計する力をつけるための

さまざまな仕掛けを準備しています

まずは

【今日のDeep Purple】

教科を超えた授業実践を紹介し

深い教科横断型授業を作り出すコーナー

今日は公民と数学の教科横断です

まずは公民科の 竹田 悠月 先生

今年の参議院選を題材に

「比例代表」や「ドント式」などの

選挙の仕組みについて学び

さらには「当確」についても学びました

今回 20時 の時点で

香川 山口 大阪 などで「当確」が出ましたが

石川選挙区には出ませんでした

それはどうしてか?

次に数学科の宮下 琢磨 先生の出番です

統計で学んだ「母比率の推定」を用いて

石川で「当確」を出すには

どのようなデータが必要だったか?

など考察しました

次に

【青楓館さんいらっしゃい】

学校の枠を超えての部活動

「AI部」で伴走してくださっている

明石の青楓館高等学院さんが

遠路はるばるお越しくださり

1年生と交流しました

まずは

「AI部」の生徒さんが

今取り組んでいらっしゃる

メタバース空間や

オンライン校舎設計PBLなどの活動について

プレゼンしてくださいました

そしてクイズ大会で盛り上がります

第1問:オリジナルAI を作成できるサービスは次のうちどれ?

① Apple Intelligence

② Google Intelligence

③ ChatGPT

④ Genspark

第2問:機械学習の説明として、正しいものは次のうちどれ?

① データからパターンやルールを自動で学習すること

② AIやコンピューターを教えして人間が学ぶこと

③ 脳のように自動で学習すること

④ 人間の専門知識を学習させ専門家のように回答させること

第3問:メタバースと言う言葉が登場した年は次のうちどれ?

① 1992年 ② 2003年 ③ 2010年 ④ 2021年

第4問:メタバースで再現された市場は次のどれ?

① 豊洲市場 ② 築地市場 ③ 輪島朝市 ④ 函館旭市

正解は

第1問 ③

第2問 ①

第3問 ①

第4問 ③

なんと全問正解が2人

商品をかけてジャンケンです

次にグループになって

最近の困りごと

つまりAIに叶えてほしいことを

ピックアップします

最適なトレーニングメニュー

食事のメニューとレシピ

その日の気候にあったファッションコーディネート

などを提案するAIが欲しい

といったアイデアが集まりました

青楓館のTERU学院長がおっしゃいます

「AIアプリの製作は簡単ですよ」

実際に青楓館の生徒さんが

輪島高校から出たアイデアを解決するアプリを

即興で作って見せてくださいました

輪島高校は

半島の最先端の場所にありますが

こんな場所からでも世界につながる

そして世界の最先端に触れることのできる

学校を目指しています

こちらは先生方のミーティングです

今年の「街プロ」発表会の企画会議です

これから詳細決まり次第

本ブログでお知らせします

今日は日程のみお知らせします

11月1日(土)

保護者のみなさん

小中学校の生徒及び保護者のみなさま

これまで伴走してくださった企業のみなさま

輪島市で復興に携わっている全てのみなさん

輪高生が被災した中

力強く立ち上がっていく様子を

ぜひご覧ください

11月1日(土)

絶対に空けといてください

英語俳句に挑戦!

地震から 639 日目

豪雨から 375 日目

秋晴れの気持ちのいい朝です

校門に立っていると

生徒のみなさんが

気持ちのいい挨拶をしてくれます

玄関前では「青春」の像が

迎えてくれています

昭和44年度の卒業生のみなさんから

寄贈されたものです

1月1日の午後4時10分を指さしています

おや

よく見ると

誰かがペディキュアを塗ってくれたようです

昔なら

「誰だ!名乗り出なさい!」

とか言って叱りつけていたものですが

私自身

震災でかなり心の持ちようが変わったようで

塞ぐみんなの心を明るくしようとしたのかな

とか

破壊したのならともかくオシャレにしてくれたから

まいっか

とか

その時の生徒のイタズラ心を

微笑ましく感じるようになっています

とはいえ生徒の皆さん

公共物にこれはいけません

昨夜の「Qさま」で

一度は訪れたい世界遺産に

「マチュピチュ」が選ばれていましたが

それ以外のインカ文明は

スペインに破壊されています

自然災害で

人の造ったものが壊されるのは

仕方がないけど

人の手で他の人の心のこもったものを

傷つけたり破壊するようなことは

断じてなりません

門前高校へのオンライン授業が行われています

山上佳織先生による『家庭基礎』

〈健康な住生活〉について考えました

動画の視聴含めて

知識を画面越しに伝えます

グループワークも遠隔で指示できます

受信側の教室の様子

コッソリ〇〇している生徒の様子も

送信側の画面にバッチリ映っていますし

教室の後ろでボソボソ喋っている私語も

バッチリ聞こえています

だんだん慣れてきて

画面越しに生徒が

リアクションしてくれるようになると

もっといい授業になってくると思います

ゴールデンウィークのポルトガル研修

夏休みのアメリカ研修に参加した4人

東陽中学校の生徒さんに報告会

その前に

災害復興らFM「まちのラジオ」にお邪魔して

出演して来ました

肉が好きな 崖 顕 さん

エビが好きな 髙橋 惺 さん

オムライスが好きな 山村 百華 さん

味噌おにぎりが好きな 岩﨑 月希乃 さん

「ホッとする瞬間」をテーマに

トークを楽しみました

今日の放送は「ポッドキャスト」でも

お聴きいただけます

ぜひどうぞ!

そのあとは東陽中学校で

ポルトガルでのスクールクラスター

アメリカでの災害医療

それぞれ学んできたことを

プレゼンしました

そしてグループトークです

活発な交流ができました

最後に現地での発表の様子を

英語でプレゼンしました

先日より紹介していた

生徒による夏の想い出俳句

ALT(外国語助手)のマイケルさんに

俳句のリズムに乗せて英訳してもらいました

『英語の俳句』です

「蝉の声

追いかけるよう

泣く子かな」

"A cicada's cry

A child's cring follows soon

Echo back and forth"

ちゃんと五七五の調べに乗った

「才能有り」です!

ごちゃまるティーンラボさんが

校内カフェを開いてくださいました

ひとぼう

地震から 638 日目

豪雨から 374 日目

【30-55 時間の旅】vol.5

30年前 55年前と時を遡った復興研修旅行

生徒の学びを紹介するコーナー

「人と防災未来センター」

阪神・淡路大震災の経験を語り継ぎ

その教訓を未来に生かすための施設

防災に詳しい方は

「ひとぼう」と略して呼んでいます

実際に被災した生徒たちが見ても

それでも大きな衝撃が走りました

〔中野舞星〕~「ひとぼう」で学んだこと

まず目に飛び込んだものは

南海トラフが来た時の

津波の最大の高さを想定した表です

もし南海トラフが起こってしまうと

ほとんどの建物が津波に飲まれてしまいます

改めて南海トラフの恐ろしさを感じました

次に収蔵庫に行ったら

そこには約20万件の震災資料がありました

今輪島にあるなんでもない物でも

数年経てばそれは能登半島地震の

大切な資料になるかもしれないので

残して置くのも大事だと学びました

そして神戸ではこの資料達を

未来にどう繋ぐのかが

今後の課題だと言っていました

震災当時を再現した映像を見ました

ほとんどの建物が倒壊して

高速道路のように頑丈そうなものでも

自然災害の強さには抗うことは出来ず

車も次々にぶつかり合って

逃げたくても逃げられない状況になってしまい

無力さをまざまざと見せつけられました

瓦礫に埋まってしまったお姉ちゃんは

「逃げて」という言葉を最後に亡くなってしまったり

状況を理解できないまま

ちゃんとしたお別れもできずに

身内の方を無くしてしまうのは

とても辛く苦しいものだと感じました

神戸市では

地区のみんなで助け合うことを

大切にしています

地震で無くなってしまった場所も

新しい場所だからできることをして

前と同じにするのではなく

さらに街をよくしていました

輪島もさらに

街を良く快適にする計画を立てて行くのが

大事だと思います」

〔橋浦 千秋〕~「ひとぼう」で学んだこと

「震災当時はゴミでも

時間が経てば経つほど貴重になる」

ポリタンク

折れた街灯の頭

商店街の看板など

様々な震災資料がありました

特に印象に残ったのは

被災者の実際の言葉やメッセージなどでした

「助けを呼ぶ声が耳に残って…」

「死を覚悟して…」

「早く逃げて!」

私は特に「『解体後』花だけは咲いている」

という言葉が殴り書きされたメモと

「応急手当をして貰ってから

遺体安置所にほっておかれた」

という言葉に胸を打たれました

今まで住んでいた家

いつも通っていた道路

穏やかに流れていた川が

全て壊れてぐちゃぐちゃになってしまったのに

花だけは咲いている

いつもは花に対してなんとも思わないのに

今だけはとても「呑気に咲いてるな」と憎く思える

そんな思いが詰まったメモ

遺体安置所にほっておかれた

どれだけしんどい言葉でしょうか

「もう生きていけないだろうから

ほうっておいたら死ぬだろう」

ということなのでしょうか

憎しみと共に悲しさも垣間見える言葉でした

実際に見てみて

とても胸が痛みました

災害を完全に阻止することは不可能

ですが「減災」という言葉があるくらいです

人間は頑張れば何でもできるのだから

なにもわからない

でも自分でできることも探して行動する

そんなことを学ぶことができました」

〔濵高 一朗〕~「ひとぼう」で学んだこと

能登地震が阪神淡路大震災に比べて

大きく減災ができていたということに気づきました

能登半島地震が起こった時

私は阪神淡路や東日本から

何も学んでいないじゃないか

また同じ事を繰り返しているじゃないか

と思っていました

しかしそれは大きな勘違いでした

阪神淡路大震災の時と比べて

建物 人の意識 国の援助 物資の搬入など

たくさんの点において

大きな成長を遂げている事を

映像や写真をみて理解しました

そして私が今注視しているのは

どうやってまた町を盛り上げていくかという点です

その点においては

まだ足りない部分もあると感じました