学校行事

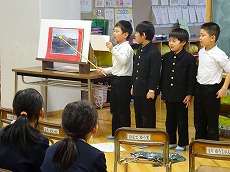

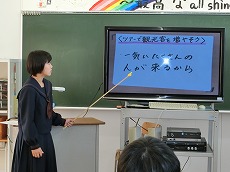

「ふるさと珠洲科」発表会(1年生)

参観された方々からも,「1年生らしい感想や思いが伝わった」,「協力し合って頑張いる様子がわかった」「学校での様子がわかった」などの感想を頂きました。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて⑨(5年生)

先生やみんなからアドバイスをもらいながら,わかりやすい発表になるように,一生懸命練習していました。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて⑧(3年生)

発表で,トライアングルをどのように活用するか,是非見に来てください。

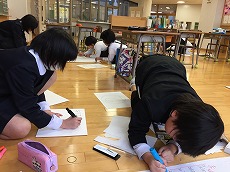

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて⑦(2年生)

自分たちで栽培してきた大納言小豆について発表します。

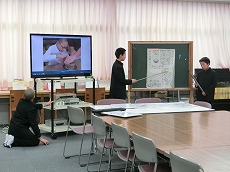

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて⑥(6年生)

珠洲焼の特徴や歴史,珠洲焼とともに生きる職人さんから学んだことを,写真や模造紙を使って発表します。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて⑤(1年生)

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて④(7年生)

参観される方々にわかりやすく説明するために,どのような順番で説明すれば良いかを最終チェックしていました。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて③(4年生)

飯田高校生考案 ゆめかな給食

今日は飯田高校生が「ゆめかな」の授業の一環で考えたメニューでした。

このメニューを通して、小中学生に珠洲でとれる食材やその魅力を紹介したい!

という思いで考えられた献立です。

チームのメンバー9名をお迎えし、一緒に給食を食べました。

給食時間中には、手作りの資料で今日使われた食材についての紹介もされました。

いつもとは違うゲストのいる給食に、高校生と楽しそうにおしゃべりを

しながら給食を食べる姿がみられました。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて②(8年生)

この企画が,地域の皆さんのご協力を頂ながら,宝立の観光スポット拡大につながるように,8年生は頑張っています。

「ふるさと珠洲科」学習発表に向けて①(8・9年生)

観光のPR方法や商品開発,三大パワースポットなどの命名方法など,それぞれの課題に対して的確にアドバイスしてもらい,発表に向けて大きな糧となりました。

また,青の洞窟の見学もさせていただき,参加した生徒たちにとって貴重な体験となりました。

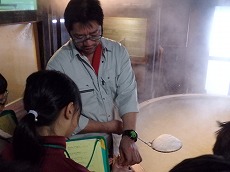

もちつき体験(2年生)

1月24日(木)、2年生は自分たちで作った大納言小豆と8年生がビオトープ田でつくった餅米を使って,もちつき体験を行いました。地域の方々や保護者の皆様に教えていただきながら,楽しくもちつき体験をすることができました。つきたての餅はとてもおいしかったと大好評でした。

平日にもかかわらず、たくさんの地域の方々,保護者の皆様に手返しやもちつきのお手伝い等をしていただきありがとうございました。

祝 ホームページカウント数30万達成!

いつも宝立小中のホームページをご覧いただき,ありがとうございます。

おむすびの日(1月17日)読み聞かせ

※「おむすびの日」とは、1995年に発生した阪神・淡路大震災で、ボランティアによるおむすびの炊き出しが人々を大いに助けたことから、いつまでもこの善意を忘れないようにと、大震災の起きた1月17日に定められました。

スピーチコンテスト練習(7~9年)

スピーチ後は,みんなから感想や修正点などのアドバイスをもらいました。宝立小中の代表として,さらに練習を重ねて,本番で頑張ってほしいですね。

薬物乱用防止教室(6年生)

テーマは「たばこの害と体への影響」でした。児童からは,「今日は,タバコの害がわかりました。前は大人になったらすってみたいと思っていたけど,肺がんになるのはいやなので,吸いたくないです。」などの感想がありました。

宿泊体験学習3日目(リポート16)

宿泊体験学習3日目(リポート15)

天候もよく,みんな笑顔で楽しんでいます。

宿泊体験学習(リポート14)

宿泊体験学習2日目(リポート13)

今日も小学生を中学生が,優しく教えています。

宿泊体験学習2日目(リポート12)

宿泊体験学習2日目(リポート11)

宿泊体験学習2日目(リポート10)

宿泊体験学習2日目(リーポート9)

昼食は,野平ロッジで自然の家の「おにぎり弁当」を食べました。

宿泊体験学習(リポート8)

頂上は,新雪が積もりフカフカです。

宿泊体験学習2日目(リポート7)

各グループに分かれて,2日目スタートです。

宿泊体験学習(リポート6)

7時に掃除をして,朝食を食べました。

宿泊体験学習(リポート5)

学習の後は,スキー教室の班ごとに1日の振り返りと明日の目標を設定をしました。明日は,今日よりもずっと上達できるようにみっちりミーティングを行いました。その後は,楽しみの一つである夜食タイムです。

算数・数学の学習タイム

スキーの振り返り 夜食のパンはとてもおいしいです

宿泊体験学習(リポート4)

宿泊体験学習(リポート3)

宿泊体験学習(リポート2)

いよいよスキー教室スタートです。

少し新雪が積もり,よいコンディションです。

宿泊体験学習(リポート1)

道路に雪もなく,スムーズに自然の家に到着しました。

入所式の後,昼食(カレー)を食べました。食後は,宿泊体験学習の大切な活動の一つである掃除を行いました。「来たときよりも綺麗に」を合い言葉に,隅々まできちっと掃除を行いました。

宿泊体験(スキー)学習出発式(5~8年)

早朝でしたが,保護者の皆さんにも見送っていただき元気に出発しました。

避難訓練(火災)を行いました

また,今回はスモーク体験を実施し,実際に煙の中に入ると何も見えないということを全員が体験しました。

最後に消防署の方からは,「おかしも」を大切にしてほしいというお話がありました。また,その意味について1年生に質問されましたが,1年生は元気に答えていました。

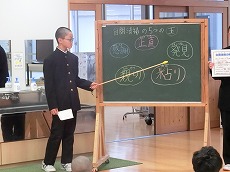

ブロック集会(1月)

◇前期ブロック

前期ブロックでは,百人一首を行い交流を深めました。

◇中期ブロック

中期ブロックは,7年生がお正月にちなんだクイズを出して,正月の習わしや歴史について学びました。

◇後期ブロック

後期ブロックでは,今年の目標を「1文字」で表して今年の目標を述べました。

「珠洲の魅力と課題」パネルディスカッション(9年生)

9年生が現在取り組んでいる「珠洲の未来への提言」の発表に向けて,それぞれが追究している課題について,意見交換を行いました。

パネラーの皆さんの考える珠洲の魅力やPRの視点,また,それぞれの人生観など多くのことを学ぶことができました。9年生にとって様々な価値観に触れることができるとても良い機会となりました。パネラーの皆さんありがとうございました。

書き初め大会

体育館では,国語係が中心となって準備をし,説明の後一斉に書き始めました。

2年生は,ICTを活用して書き順を確認した後,硬筆で書き始めました。

また,体育館では集中して取り組んでいる子どもたちの姿に触発され,教師筆を持ち,書く姿が見られました。

2年生は,書き順をタブレットで確認していました。

1年生も一生懸命書いていました。

教師も頑張って書いていました。

3学期始業式

子供会スポーツ大会(宝立青年福祉委員)

大会後は,婦人会の皆さんがつくっていただいた「豚汁」で交流を深めました。

明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げます。

宝立小中学校が子どもたちにとって大切な成長の場となるよう、本年も日々努力していきたいと思います。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

1年間ありがとうございました。

2018年も残すところあと僅かとなりました。

お世話になった多くの皆様にHP上からお礼を申し上げ年末のご挨拶とさせていただきます。

1年間ありがとうございました。明年もよろしくお願い申し上げます。

12月28日(7:00のようす)

スタディータイム(7・8年)

それぞれが,自分の課題を持って学習に取り組んでいます。

2学期終業式

是非この2つを実践し,新学期は新たな目標を持って登校してほしいですね。

ふるさと珠洲科中間発表(9年生)

9年生のテーマは,「珠洲の未来への提言」です。そのため,今考えている内容,企画で大丈夫なのか,修正するポイントや新たな視点は・・・など,みんなから意見をもらうことで,さらに発表までに深めようと企画しました。

2日の発表会がとても楽しみです。

みんなで楽しく遊べるように・・・(体育委員会)

また,その活動を見て他の中学生も積極的に体育館へ行き一緒に教えている姿が見られ,これまで大切にしてきた伝統がしっかり受け継がれていることを再確認できました。

19日(水)の全校集会には,体育委員長から体育館の遊び方について,調査した結果が発表され,みんなが楽しく遊べるように,低学年,高学年にそれぞれ守ってほしいポイントなどを話しました。

小学生と一緒に遊ぶ中学生 小学生の遊びを見守る体育委員

1週間の調査結果を発表

製塩工場見学(5年生)

夏と冬の違いや揚浜式以外に流下式など,いろいろな製造法があることなどを学びました。

おはぎ作り(8年生)

とても粘りが強く,とてもおいしいおはぎになりました。3種類のおはぎを作りましたが,8年生のおすすめは,なんと「チョコレート味」で,チョコレートとココアが入った甘いおはぎ(写真右下)でした。

つないで つるして(2年生)

玄関に門松が飾られました

宿泊体験学習(スキー研修)オリエンテーション(5~9年生)

12月のブロック集会

◇前期ブロックでは,カルタ遊びをして交流を深めました。

◇中期ブロックでは,相手の気持ちにたって話すことなどの葉遣いや学ぶ態度,友人との接し方,自問清掃の取り組み方など,これまでの生活を振り返り,よりよいブロックにするために7年生が提案しました。

◇後期ブロックでは,8年生がいよいよ受験に向けて取り組むために,9年生がどのように学習すれば良いのかを,9年生の自学ノートを見せながら説明を行いました。

自学ノートを書くときのポイントや振り返りの書き方,どのように書くと効率よく学習できるかなど,8年生にとっては目からうろこの時間となりました。

赤い羽根共同募金を行いました

みんなで社会をよりよくしようと,一生懸命募金活動に取り組みました。

皆さんの協力で,14,894円集まりました。ご協力ありがとうございました。

そば打ち体験(9年生)

また,宿の雰囲気やそこから見える風景などを味わい,様々な価値観に触れることができた貴重な時間となりました。

「ふるさとの味」料理教室(6年生)

文部科学大臣賞表彰(PTA)

インターネットにより被害防止の講習会や夏休みの一斉ラジオ体操,見附海水浴場の清掃などの取組が評価されました。

「珠洲の里山 生き物観察会」発表会(3年生)

本校からは3年生7人が参加し,宝立町のビオトープで観察してきた生き物の種類や数などを紹介し,そこから見えてきたビオトープの環境について発表しました。

SYD出前講座(4~9年生)

路上で働くフィリピンの子どもたちやマザーテレサが取り組んだ活動、ゴミ山で生活する人々のお話などを映像や写真、そして現地での活動の様子などから、なかなか見ることのできない世界のほんの一部分ですが知ることができました。児童生徒の感想からも「どうすれば貧しい人々の役に立てるのか」「わがまま言っている自分が恥ずかしい」「聞いたことはあるけれど知ろうとしなかった事実を知り、変われる機会を与えてもらいました」「今、自分ができることは…」など、今の自分の生活を振り返り、改めて自分を見つめ直す良い機会となりました。

人権集会(前期,後期課程)

◇ 前期課程では,6年生が中心となり,人権について説明した後,一人一人のいいとこ探しをしました。そして,そのいいところを聞いて感じたことを話し合いました。

◇ 後期課程では,図書委員会が中心となり絵本の読み聞かせをして,人権について考えました。

地方自治について平蔵県議会議員に聞く(9年生)

生徒たちは,県議会議員の仕事や議会制度について,具体的にお話を聞くことができました。

生徒の感想からは,「お話の中で,授業で出てきた言葉が何度も出てきて,授業中だとなんか難しくて現実味がなかったけれど,実際のお話を聞くとわかりやすくて政治や選挙などが,身近にあるものなのだとわかりました」「地域のことをとてもよく考えていることがわかりました」などの感想があり,質問をしながらたくさんのことを学ぶことができた有意義な時間となりました。

珠洲焼体験(6年生)

最初は、なかなかうまく形を作ることができませんでしたが,徐々になれて良い作品がたくさんできました。焼き上がりがとても楽しみです。

縦割りタイム(全校生徒)

2学期の企画は,前期のブロックリーダーである4年生が企画し,全員で宝探しゲームを行いました。

各チームで協力して,校舎に隠されているヒントカードから,宝を探すゲームでした。各チームとも,みんなで協力して楽しくゲームを行っていました。

ヒントカードを見て作戦タイム 宝探しにゴー

第2のヒントをゲット それぞれが見つけたお宝を発表

ブロック集会

◇前期ブロック(1~4年生)

4年生が国語の時間に学んだ,いろいろな人と関わるためには,どんなことに気

をつけたらよいかを,発表しました。

◇中期ブロック(5~7年生)

7年生は,学習チャレンジ週間に向けての学習時間やノー画面の目標や意気込み

を発表し,5・6年生も一緒に頑張ろうと呼びかけました。

◇後期ブロック(8・9年生)

インフルエンザの予防について,みんなが実際に行っている予防方法について,

クイズ形式でチェックを行いました。どんな予防が効果的なのかを含め,みんなで

学習しました。

保育園児との交流(1年生)

11月27日(火)に1年生は,宝立保育所の月組さんを,生活科の「秋の広場」に招待しました。来年度入学する園児の皆さんと一緒に,見つけ海岸で集めてきた落ち葉などを使って,秋の自然を表現した図工作品をつくったり,1年生が考えたゲームをしたりして交流を深めました。

高校説明会(8・・9年)

地元の飯田高等学校,能登高等学校の先生方に来て頂き,高校ではどのようなことを学ぶのかなど,それぞれの高校の特色などを説明してもらいました。

9年生は受験生ということもあり,積極的に質問をしていました。

器械運動学習会(4年)

たくさんの先生から技術指導をして頂き,演技も大変上達しました。

空海伝説巡り(7年生)

空海が能登へ来たときに見つけた島 空海が足を洗った井戸

袈裟賭けの松(旧地) 空海が毎朝仏や墓に供える水をくみに行くときに,座具や袈裟を掛けたと言われる

武道(柔道)が始まりました(7~9年)

武道の伝統的な考え方を理解し,相手を尊重して練習や試合ができるようにすることを目的に実施されています。

本校では武道場が近くにないので,体育館に柔道マットを引いて行っています。

ネット被害防止講座(全校生徒)

ネット等によるトラブルが増加している中で,課程でのルール作りがとても大切になってきています。夜9時以降は,通信できる機器は保護者が預かることなど,家庭でのルール作りをよろしくお願いいたします。

◇前期ブロック(1~4年生)は,教育委員会の松浦さんを招いて,インターネットなどの危険性や家庭のルールを守ることの大切などを学びました。

◇5・6年生は,ICT支援員の末廣さんから,ブルーライトの危険性やネット上でやってはいけないことなどを学びました。

◇後期課程(7~9年生)は,珠洲警察署の森さんを招いて,ネット利用のマナーやルールを守ることの大切さを,事例をもとに学びました。

青潮祭(文化祭)で躍進!!

昨年から,1日開催となりましたが,『躍進』 ~Make your own storyline ~ というテーマのもと,各学年やブロックごとでこれまでの学習の成果を元気に発表し,とても内容の濃い充実した1日になりました。

☆1部の音楽祭

鼓笛演奏(4~6年) 合奏・合唱(1~3年)

合唱(7~8年) 中学生の合唱(7~9年)

保護者合唱 保護者合唱と中学生女子のダンスコラボ

全員合唱

2部 表現祭

前期ブロック:ダンスパレード(1~4年)

中期ブロック:演劇「夕輝」(5~7年)

後期ブロック:演劇「シュレディンガーの猫」(8・9年)

☆作品展示

美術作品展示 宝立小中芸術祭(1~4年)

防犯リンゴ収穫!!

「交通安全」や「特殊詐欺注意」など地域の安全を呼びかける文字入りの防犯リンゴは,珠洲署や公民館・保育所などに配布され,玄関などに飾られます。

「北國あすなろ賞」を受賞!!

10月19日(金)の北國新聞にも掲載されましたが、宝立小中学校生徒会が「北國あすなろ賞」を受賞しました。「北國あすなろ賞」は石川県内の各地域で地道な奉仕活動や善行を積み重ねたり、伝統文化の担い手として活躍したりしている児童・生徒に光をあて、その活動を幅広く顕彰するために送られる賞です。

宝立小中学校生徒会は、弘法大師が修行したといわれる「曽の坊の滝」の老朽化して壊れたベンチを新調しました。その際に自然保護活動に参加するとポイントがたまる珠洲市の「自然共生ポイント」制度を活用し、材料の杉板を購入して8年生が作製しました。これらのことが認められて、受賞されることになりました。

いしかわ教育ウィーク学校公開スタート

☆期間中の主な日程

3日(土) 青潮祭

6日(火) 道徳授業公開

7日(水) 道徳授業公開 ネット被害未然防止講習会

演劇教室(中期、後期ブロック)がありました

10月30日(火) 七尾東雲高校演劇科の池田先生と生徒2名に来ていただき、演劇教室を行いました。

中期ブロック(5~7年)、後期ブロック(8・9年)で2時間ずつ指導していただきました。セリフの言い方や立ち位置など、たくさんのことを指導していただきました。

特に、高校生が一人入ると芝居ががらりと変わって、一人一人の役者の立ち位置やセリフで芝居が大きく変わることを実感することができました。今回学んだことを生かして、3日の本番では、素晴らしい演劇を披露したいと思います。

おらっちゃの森づくり運動に参加!(7~9年)

はじめに,里山里海自然学校で,開会式が行われ豚汁やおにぎりを頂きました。

植林作業では,昨年経験した8.9年生が手際もよくあっという間に約150本ほどの苗木を植えました。心配された天候も午後には青空が見え,森林浴をしながらとても爽やかな気持ちになりました。植樹した木は約10年後に切り出され,茶道で用いられる木炭「茶炭」の原料となります。

この取組も今年で10回目となり,記念として第1回目に植樹された木で作られた茶炭を使ったお茶会が開催されました。

青潮祭まであと1週間!

声を響かせるために,野外で合唱練習を行いました。

9年生のモザイク画の担当枚数はA3,7枚で,結構大変です。

後期ブロック(8・9年生)の背景画担当で打ち合わせを行い,背景画もなんとか間に合いそうです。

中期ブロック(5~7年生)の演劇練習と後期ブロック(8・9年生)の演劇練習,監督が頑張ってみんなを引っ張っています。

青潮祭に向けてダンス練習!(1~4年))

4年生のリーダーが中心となって振り付けやフォーメーションを確認し,本番に向けて一生懸命練習しています。

合唱中間発表(7~9年)

10人前後の合唱となるため,一人一人にかかるウエイトは大きくなりますが,本番は,互いに高め合い素晴らしい合唱にしてほしいと思います。

ソフトボール大会(7~9年生)で汗を流しました。

珍プレイ,好プレイが続出し,笑ったり,声援したり,一球・一打ごとに歓声が沸く爽やかな1日となりました。

地層観察(6年生)

水のはたらきでできた泥岩層(正院町岡田)と火山灰のはたらきでできた凝灰岩層(恋路海岸)を観察し,堆積物を触ったときの感触の違いや地層のでき方について学びました。

また,日本海側における後期更新世の海水準上昇期の貝類群集を代表するものとして有名な平床貝層の観察も行いました。貝塚のようにマツヤワスレガイやシドロガイなどが層になって見ることができる貝化石にとても驚いていました。

正院町岡田の珪藻泥岩 溶岩の上に堆積した凝灰岩

平床台地(貝化石)

読書会がありました(7~9年生)

松原図書館司書の協力で,7~9年生が混ざった班で実施しました。どの班にも,「サトルの家族への思いは?」「もし映画にするとしたらどんな展開にする?」などそれぞれのテーマが設定されていて,話し合いもだんだんと熱が入ってきていました。

他の人の考えを聞き、「違いがあって面白かった。」「みんなで話し合うと深まった。」「楽しかった」などの感想が聞かれました。最後に十五年後の自分に手紙をかきました。

実りの秋! ビオトープ田の稲刈り

10月22日(月) 秋晴れのもとビオトープ田の稲刈りをしました。

弘法の里保全会の宮崎さんをはじめ地域の方々や、農協職員の方々の指導の下、作業を行いました。

爽やかな秋晴れのもと弘法の里の方々との農作業を通して,楽しそうに地域や学校のことを話している生徒の言葉はとても優しく,日頃の学校生活ではあまり聞かれないとてもゆったりとした時間でした。

宝立町芸能祭に参加

すず農業漁業まつりにキリコ太鼓参加

校内写生大会(中期・後期ブロック)

室内での写生はなかなか難しく,いくつかの技法を使いながら,構図に注意しながら集中して取り組んでいました。

児童生徒の力作は,11月3日の青潮祭(文化祭)で展示されます。

宝立小中芸術祭&スポーツの祭典

段ボールを使って作った作品は,11月3日の青潮祭(文化祭)に展示されます。

学校説明会,学級懇談会を行いました。

学校説明会では,学力調査結果及び学力向上対策について説明しました。その中で,本校の課題として浮かび上がってきたことについて,家庭と連携して取り組んで行くことを確認しました。

飯田高校の先生による出前授業(英語)

7・8年生の合同授業では,川口彩教諭とマシュー・シンコスキーALTに授業をしていただきました(写真上)。授業ではカードを使ったゲームなどをしながら,楽しく英単語などを学びました。

9年生では,鎌田朝子教諭に授業をしていただきました(写真下)。高校のスピードに生徒は戸惑いながらも,充実した1時間を過ごすことで,高校生活に思いを馳せていました。

また,公開授業では,本校の教員による1・2年生の外国語活動,3・4年生の外国語活動,5・6年生の英語科の授業も公開しました。

防犯リンゴシール貼り

山岸りんご園さんで,宝立地区防犯委員,珠洲署員の方々と一緒に,「交通安全」や「非行防止」などの文字の書いたシールを1個1個丁寧にリンゴに貼りました。

プログラミング教室(9年生)

最近はアプリを使うと簡単に自分の自己紹介ページをつくることができますが,実際には,どのようなプログラムになっているのかを,HTMLファイルをつくったり,CSSファイルを作ったりしながら学びました。

モザイク画作製スタート

今年は,どんなモザイク画になるのかは秘密ですが,みんなの気持ちが一つになれるように,縦割りチームに分かれて行いました。

先輩の作成する姿を見ながら,5,6年生も集中して取り組んでいました。

分校祭に参加

今年のよさこいチームは人数が少ないのですが,その分元気いっぱいステージで踊りました。キリコ太鼓チームは,笑顔を大切に元気なばちさばきを見せていました。

避難訓練(地震・津波)

地震発生での初動での安全行(動揺れに対応して机の下に避難)。そして津波の情報をもとに中学校棟の4階に全校児童生徒教職員が避難しました。

避難後の校長先生の講評では、まずは自分の命や安全を自身が守るという『自助』行動の大切さや避難の際,「お…押さない,か…駆けない,し…しゃべらない,も…戻らない」ことが大切であるなどの話がありました。

また,生徒会長からは,「日頃から地震があったらどのような行動をとるのかを家族で話をするなど,事前に想定して準備をしておくことが大切である」と,東北での震災学習で学んだ体験から話がありました。

青潮駅伝

今日の3・4時間目に青潮駅伝が行われました。

中学生は部活動で鍛えた持久力を、小学生は毎日取り組んだラララランの成果を発揮していました。タスキを次の人につなぐために、みんな最後まであきらめずに走り切りました。それぞれのチームを応援する声もたくさんありました。

駅伝の運営は体育委員会が中心になって行いました。司会進行から、準備体操、表彰式まで、駅伝がスムーズに行えるように、頑張っていました。

全8チーム。よーい、ドン!

全8チーム。よーい、ドン!

宝立町民歩こう会

宝立公民館から弘法大師空海が開山したのが始まりと伝えられている法住寺の木造金剛力士像やなき桜の見学し,曽ノ坊の滝へ行きました。

天気も良くとても暑い日になりましたが,曽ノ坊の滝ではすがすがしい水の音と涼しさで心が和みました。

また,春に設置したアンケートボックスには,予想以上の解答があり生徒たちはとてもうれしそうにアンケートを読んでいました。

なき桜 地蔵杉

曽ノ坊の滝と生徒が作製したベンチでくつろぐ参加者の皆さん

アンケートを見る ベンチの周りの草刈り

わく・ワーク体験(職場体験)発表会

一人一人,目標を立てて職場体験に参加し,体験を通してどんなことを学んだのかを明確にして発表を行っていました。

事業所の方に教えていただいたことや体験で学んだことを,学校生活で生かしてほしいと思います。

プログラミング教室

荘川の子を育むための検討委員会〔高山市〕視察

施設見学をした後,珠洲市の教育や本校の一貫教育について概要説明を行い。一貫教育について質問を受けました。

青潮駅伝に向けて(全校集会)

駅伝は、10日(水)10:50スタートです。

みんなで曽ノ坊の滝へ行こう!

8年生は,歩こう会でどのような働きをすれば良いのか。またどんな活動ができるのかなど,歩こう会がより充実したものになるように意見を出し合いました。

また,今後の曽ノ坊の滝への活用方法についても意見交換をしました。

グッドマナーキャンペーン

PTAの方々にも協力して頂き,期間中,生徒・保護者・職員ののべ125人が参加しました。参加して頂きましたPTAの皆様,ご協力ありがとうございました。

今後も「気持ちの良い挨拶」「交通マナー」の向上をめざして取り組んでいきます。