学校行事

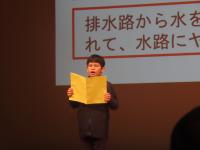

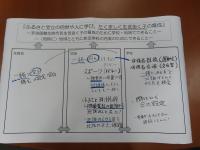

ふるさと珠洲科学習発表会

1月31日(土)、ふるさと珠洲科学習発表会をしました。ふるさと珠洲科の目標は、「ふるさと宝立や珠洲の自然・文化・産業・人に学び、ふるさとへの愛着と誇りを育むとともに、学年に応じた学び方や考え方・表現する力を身に付け、よりよい自己の生き方を考える」です。各学年のテーマに沿って、自分たちで課題を発見し、様々な体験活動や探究的な活動を通して学んだことをまとめ、発表しました。学習を進めるにあたって、たくさんの方にご協力いただきました。おかげで、どの学年もとても素敵な発表で、この学習を通して大きく成長することができました。参観された地域の方々、保護者の方々からもお褒めの言葉をいただきました。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

租税教室(5・6年生)

1月26日(月)、輪島税務署の方を講師にお招きし、税について教えていただきました。子どもたちにとって身近な税は消費税ですが、50種類ほどの税金があることや教育にもたくさんの税金が使われていることを知ることができました。また、1億円の重さも体験させていただきました。学びの多い貴重な時間となりました。教えていただき、ありがとうございました。

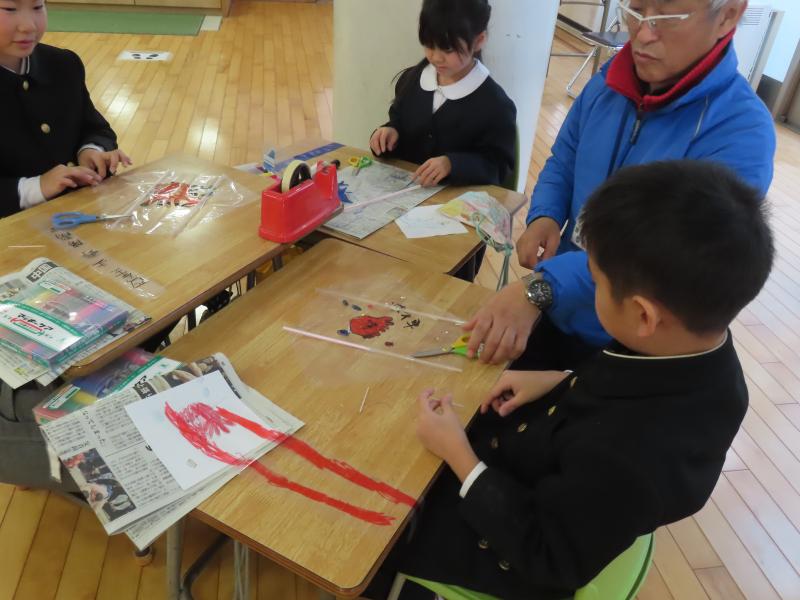

能登少年自然の家出前講座(前期ブロック)

1月20日(火)、能登少年自然の家の出前講座で壁飾り作りと凧作りをしました。指導員の方2名が来てくださり、材料の貝のことや凧の由来や仕組みについて分かりやすく教えてくださいました。材料の貝がいろいろあり、選ぶことも楽しんでいました。凧作りは、ひもを結ぶことが難しいようでしたが、助けていただきながら、粘り強く取り組んでいました。できあがった凧をはやくあげたいと言っている子もいました。とても楽しい時間となりました。たくさんの材料や道具などを準備していただき、ありがとうございました。

珠洲焼の学習(5・6年生)

1月19日(月)、珠洲焼作家の方を講師にお招きし、お話を聞いたり、質問したりしました。珠洲焼に対する想いがとても熱く、これからの珠洲焼が珠洲市の産業として残るためにはどうしたらよいのかなど聞くことができました。また、作品を拝見し、改めてその技術の凄さを実感しました。お忙しい中、いろいろ教えてくださり、ありがとうございました。

珠洲の海藻について(8年生)

1月15日(木)、石川県水産総合センターの職員の方を講師にお招きし、昨年度から学習している珠洲の海藻について現在の状況を教えていただきました。震災から2年、土地の隆起、土砂の流入、加工する施設の状態などによって、海藻の数や珠洲の産業にどのような影響がでているのかを学びました。また、レジンクラフト作りにも挑戦しました。お忙しい中、教えてくださりありがとうございました。

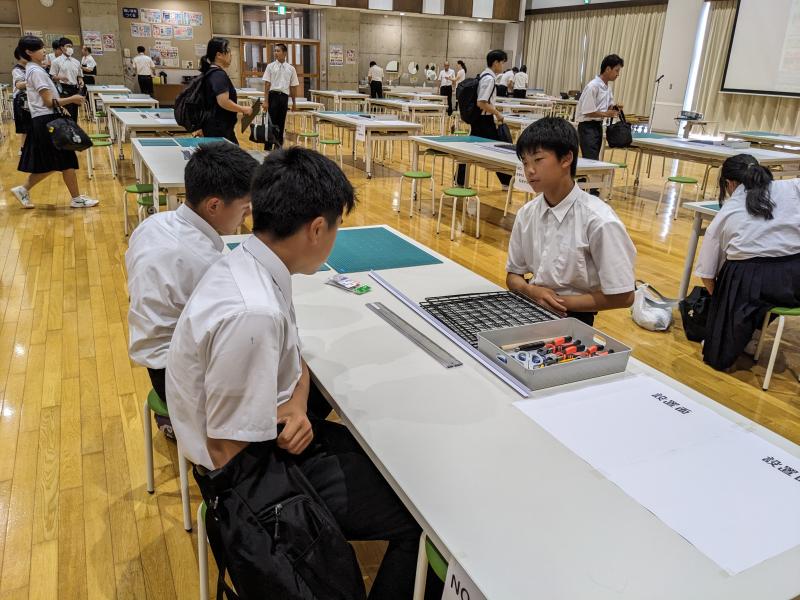

3学期学習オリエンテーション

1月13日(月)、3学期の授業や学習の取組へ向けて、前期・後期それぞれで、オリエンテーションを行いました。担当の先生が、わかりやすく説明し、今学期につけてほしいこと、がんばってほしいことなどをみんなで共通理解することができました。本校の目標である『自律的な学習者』をめざして、がんばって取り組んでいきましょう。

1・2年生小豆の授業

1月9日(金)、今井氏を講師にお招きし、「小豆」の授業をしていただきました。珠洲大納言小豆の作り方、由来等、本当に詳しく教えていただきました。児童たちも熱心にお話を聞いたり、わからないことを質問したり、今井さんの質問に答えたりして、たいへん有意義な時間になりました。お忙しい中、たくさん教えていただき、ありがとうございました。

さあ、この後、1・2年生は小豆を使って調理実習をする予定です。楽しみですね。

校内書初め大会

1月8日(木)午後から、全校で書初め大会を行いました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆でした。今年にかける思いを込めながら、真剣に取り組みました。「うま」のように駆け巡り、新しいことに挑戦し、自分を高めていきましょう。1月16日(金)まで、各教室で書初め作品を展示しました。

3学期スタート!

1月8日(木)3学期の始業式が行われました。児童生徒の皆さんの元気な姿を見ることができ、大変うれしく思いました。始業式では、校歌斉唱の後、校長先生より次のようなお話をありました。「2026年もの干支は? 午年です。その意味は、新しいことに挑戦し、大きな飛躍をする年です。皆さんも今年、とりわけ今学期、50日あまりしかない学期ですが、目標をもち、その目標に向けて一生懸命に取り組み、成果を出してほしいです。」と。また、「3学期は0学期とも言われ、今年度の振り返りとまとめをするとともに、来年度への準備をする期間でもあるので、今年度をしっかりと振り返り、次年度に向けてしっかり準備をしましょう。」

児童生徒の皆さんは、真剣に校長先生のお話を聞き、気持ちを整理し、このあとの学校生活について考えることができたようです。先生方も精一杯サポートするので、一緒にがんばりましょう。

シャトルランで体力アップ!

12月22日(月)、前期課程の児童がシャトルランを行い、体力アップを図りました。みんな一生懸命に取り組んでいました。

2学期終業式

12月24日(水)午後、2学期の終業式が行われました。校歌斉唱の後、校長先生の式辞、次のようなお話がありました。「2学期を振り返ると、皆さんの活躍の場がたくさんありました。まつり、運動会、青潮祭、生き物観察報告会とSDGs学習取組報告会など、本当によく頑張りました。」とお褒めの言葉から始まりました。その後、今年の漢字一字の紹介をしました。今年は「熊」という漢字です。また、1300人の小中高生のアンケートでは、①米、②押・恋、③楽という結果だったことを紹介しました。そして最後に、3学期に向けて「3学期の目標を立てて、短い期間ですが、充実した学校生活にしてほしい」とお話されました。みんな、真剣に話に耳を傾けていました。ともに、がんばりましょう。

全校集会~表彰~

12月24日(水)の朝、全校集会で表彰式を行いました。全国児童画コンクール、珠洲市子ども習字展、たからっ子検定の表彰でした。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2年生音楽の授業

12月23日(火)、2年生が音楽の授業で「くりかえしを見つけよう“おまつりの音楽”」の勉強をしました。たくさんの先生方も授業を参観しましたが、2年生がクロムブックを使って、楽しそうに太鼓のリズムを作っていました。楽しい授業を見せてくれた児童と先生、ありがとうございました。

1・2年生小豆の豆とり

12月23日(火)、1,2年生が栽培した能登大納言小豆の豆とりをしました。

小豆の栽培がなかなか上手くいかず心配していましたが、植えた頃に見た小豆と同じ豆が

収穫できました。

3学期には、小豆を使った調理を計画しています。美味しく食べる日が楽しみですね。

1・2年生秋ランド、おもちゃランド

12月22日(月)の4限目に、1年生の『秋ランド』と2年生の『おもちゃランド』を合同開催しました。1年生は、秋に収穫したどんぐりや葉っぱなどを使って、けん玉やマラカスなどを作りました。2年生は、身近な材料を使って、動くおもちゃ作りをしました。1年生は2年生、2年生は1年生が楽しめるおもちゃを作ることを目標に準備してきましたが、その目標はしっかり達成することができました。

せっかく作ったおもちゃなので、昼休みには、他の学年の人にも遊んでもらいました。いつもはお世話をしてもらうことが多い低学年ですが、この日は、上級生におもちゃの説明をする貴重な姿が見られました。

5年生調理実習

12月19日(金)、5年生が調理実習をしました。調理したのは、ご飯とおみそ汁です。ご飯は中が見える透明のお鍋で炊いて、炊きあがる様子を観察しました。おみそ汁は煮干しで出汁を取りました。おみそ汁の実もみんなで話し合って、じゃがいも・玉ねぎ・わかめに決めました。食品の栄養について学習したので、1杯でより多くの栄養が取れるように工夫しました。調理実習に必要なものは前日に近所のドラッグストアへ歩いて買いに行ったのですが、ここでは算数の単位量あたりの計算を思い出して、じゃがいも1個あたりがお得なのはどの袋か…などを考えながら買い物をしました。4人で協力しながら調理を進め、完成したおみそ汁は4人共おかわりするほど美味しく出来上がりました。ご飯はおこげができたり、少し固めになったりしましたが、珠洲の塩をふり、自分でおにぎりを作って食べました。余った分は6年生や先生方にも小さなおにぎりにして食べてもらいました。学習したことを生かして調理を進め、自分達も周りの方も笑顔になる調理をすることができました。

被災者の運動・スポーツ習慣化促進事業

12月16日(火)8:35~10:20までの時間、体育館にて、①「コンディション測定」②「ダンスプログラム」③「ピックルボール」をしました。①では、長座体前屈・閉眼片足立ち・状態起こしの測定をしました。ダンスでは、インストラクターの先生の指示のもと、約25分間動きっぱなしでした。ピックルボールは打ち合いをして楽しそうに競技をしていました。 準備やご指導くださった先生方、お忙しい中、ありがとうございました。

音楽の集い

12月15日(月)前期課程の児童全員がラポルトすずに赴き、市内全小学生と一緒に合唱や合奏を披露しました。1・2年生の部、3・4年生の部、5・6年生の部それぞれに、合唱1曲と合奏1曲を披露し聞き合いました。最後には全員合唱で「ビリーブ」を歌いました。また、サプライズに先生方による「ジングルベル」の合唱があったそうです。児童たちが、自分の学校の先生方がどこで歌っているのか探していたようで、楽しいひとときになったそうです。準備や練習など、本当にありがとうございました。

【感想】はじめて参加した本校1年生からは、「すべてのプログラムが楽しかったです」と感想文を書いていました。

2年生町探検

12月11日(木)、2年生が町探検にでかけました。行き先は「つばき保育園」です。園の先生方に質問したり、園児たちと楽しく有意義なひとときを過ごしたりしたことで、素敵な思い出ができました。園児の皆さん、ご協力いただいた園の先生方、ありがとうございました。

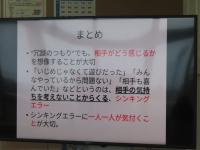

人権週間にちなみ、前期・後期それぞれで集会開催!

12月4日~12月10日の人権週間に合わせて、9日(火)の5限目に「なかよし集会」(前期課程)、6限目に「人権集会」(後期課程)を開きました。それぞれに「人権」について考える有意義な時間を過ごすことができました。企画・運営にあたった児童生徒の皆さん、サポートにあたった先生方、ありがとうございました。素敵な関係が保てる宝立小中学校、「たからっ子」でいましょう。

3・4年生ふるさと珠洲科「まつり」について調べる!

ふるさと珠洲科の発表に向け、3・4年生が今取り組んでいることに「祭り」があります。今回、12月9日(火)に祭りの実行委員でもあった地元の田崎さんを講師にむかえ、総合の学習に取り組みました。たくさんあった疑問が少しでも解決したことでしょう。お忙しい中、お話してくださった田崎さん、ありがとうございました。これからもご協力お願いいたします。

心のサポート授業

12月8日(月)は前期課程の児童、15日(月)は後期課程の生徒を対象に、桝蔵スクールカウンセラーによる「心のサポート授業」をしていただきました。「地震発生時にどんな行動をとるか」、「地震に備えてどうしているか」等、各自のことについて確認した後で、リラックスする方法や嫌なことを忘れるためにとる行動等について、くわしく丁寧にお話されました。児童生徒も真剣に考え、理解を深めることができました。今後の生活にも役立ちます。桝蔵先生、ご指導ありがとうございましまた。

薬物乱用防止教室

12月8日(月)5限目前期課程5・6年生、6限目後期課程8・9年生を対象に、星野薬剤師さんを講師に「薬物乱用防止教室」を行いました。真剣に話を聞き、薬物のこわさ等について学ぶことができました。お忙しい中、児童生徒にとって、たいへん有意義なお話をしてくださり、ありがとうございました。

9年生にりんごのプレゼント!

12月3日(水)、長野県松本市にある梓川診療所の畑山先生から、大変大きくておいしいリンゴをいただきました。理由は、9年生が作成したステッカーを畑山先生にお渡ししたことがきっかけでそのお礼にとくださったものです。ありがとうございました。ご期待にこたえるように、私たちもがんばっていきます。

【お手紙内容】

「その後宝立小中学校の皆様、お元気ですか。いただきましたシールを松本の色々の会でお配りしました。皆様が心配しています。どうか、この災害を力に変えて目標を持った大人になってきてくださいね。皆様の将来を楽しみにしています。」

12月の全校集会

12月3日(水)の朝、全校集会を行いました。校歌斉唱のあと、校長先生のお話がありました。まずはじめに、「元気に終業式を迎えましょう!」と言われました。このとき、ちょうど本校には「インフルエンザ」が流行しており、互いに注意喚起する意味で、お話されました。そして、本題…。今回は、学期末とあって、「あいどる+下足」をみんなで振り返りました。校長先生の評価として、「命・いじめ」=〇、「努力」=〇、「ルールを守る」=〇、「下足をきちんと」=〇でしたが、「あいさつ・朝ごはん」については、△でした。先生や友達とは挨拶をしている様子は見られますが、お客さんに対しては今一つのようだということでした。『「挨拶」はコミュニケーションの第一歩』でもあります。誰とでもできるように(するように)意識して生活していきましょう。

3・4年生生き物観察報告会 5~9年生SDGs学習取組報告会

11月28日(金)市内の小中学校が午前、午後にラポルトすず集いに集い、午前中は「生き物観察調査」の報告会、午後はSDGs学習取組報告会がありました。午前中は、3・4年生による生き物観察の発表でした。各自の発表内容を上手に伝えることができました。午後は、5~9年生によるSDGs学習の発表でした。5・6年生は全員がステージ上で各自の発表内容をできるだけ原稿を見ずに、上手に発表していました。8・9年生は代表4人の生徒がスライドをもとに丁寧に発表していました。また、他の学校の取組内容を聞くことで、いろいろと学ぶこともできました。今後の生活に生かしていくといいですね。

【生き物観察報告会】

【SDGs報告会】

授業参観ありがとうごうざいました!

11月21日(金)、授業参観等、以下の日程で行われました。ご多用にもかかわらず、ご来校いただいた保護者、地域、学校運営協議会委員の皆様に感謝申し上げます。また、講師をしていただきました珠洲警察署の方にも感謝申し上げます。ありがとうごうざいました

【日程】

14:00~ 授業参観

15:00~ 非行被害防止講座(珠洲警察署の方による講話)

16:00~ 学校運営協議会「熟議」~子どもたちのためにできること~

全校集会~表彰式~

11月21日(金)、これまでに児童生徒が応募した作品や出場した大会等についての表彰式を行いました。校長先生から受賞した児童生徒一人ひとりに賞状や景品が手渡されると、温かい拍手に包まれていました。受賞された児童生徒の皆さん、本当におめでとうございます。さらに精進し、今後の学校生活に生かしていきましょう。

前期課程クラブ!

11月18日(火)、前期課程はクラブがありました。スポーツを楽しむクラブと家庭図工でものづくりを楽しむクラブに分かれて、それぞれに行いました。みんなそれぞれに目的を持ち、真剣にそして楽しそうに活動していました。

9年生進路説明会

11月13日(木)の午後、9年生とその保護者の皆様を対象に、能登高校と飯田高校の進路担当の先生をお迎えして「進路説明会」を行いました。各校の特徴等をお話していただき、質疑応答の時間をとり、いろいろな情報を知ることができたのではないでしょうか。進路決定への良い材料にもなったと思います。また、その後には、本校の進路担当の先生より、進路決定にむけて今後のスケジュールやどのような手順や手続きが必要なのか等、話があり確認しました。お忙しい中、お話された2校の先生方、参加された保護者の皆さん、ありがとうございました。

金大生による音楽コンサート

11月13日(木)、金沢大学の先生と学生のみなさん8名が来校され、音楽のコンサートをしてくださいました。

始めに自己紹介をしていただきました。その後、楽器の紹介、クイズ、そして、ドレミパイプ体験、最後に全員で「つばめ」「虹」を歌いました。ドレミパイプ体験では、「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」の5つのグループに分かれて「聖者の行進」を演奏しました。初めての経験で音をうまく出すことが難しいようでしたが、楽しんで演奏していました。また、最後に全員で歌った「つばめ」は青潮祭で前期ブロックが躍った曲です。歌った後は、「踊りたい!」とつぶやいている子もいました。楽しいコンサートをありがとうございました。

ラララ・RUN スタート!

11月12日(水)~26日(水)の2週間、前期課程が持久走に取り組みます。「①体力をつける」、「②目標に向かって真剣に取り組む」の二つのことを目的としています。1時間目と2時間目の間の休み時間に1年生~6年生が一斉に体育館を走ります。自分のペースで、時間いっぱい走り切って頑張っています!

青潮祭

11月7日(金)、「青潮祭」(文化祭)を開催しました。平日の開催でしたが、たくさんの保護者の方々や地域の方々が参観してくださいました。

今年のテーマは「PALETTE~倍倍fight!☆倍倍smile~」。児童生徒会を中心に、みんなで協力し合い、自分たちも、参観してくださる皆様にとっても笑顔あふれる文化祭になるよう、準備、練習に取り組んできました。午前中は、各ブロックの表現祭、有志によるパフォーマンスライブ、午後からは音楽祭。保護者の皆様による合唱もありました。「表現力が素晴らしかった」「感動した」「工夫されていてよかった」等、参観された方々から心温まる感想をいただきました。素敵な文化祭となりました。お忙しい中、ご参観いただきありがとうございました。

11月全校集会

11月5日(水)、全校集会が行われました。校長先生から次のようなお話がありました。「運動会では、皆さんが大活躍してくれたおかげで、地域・保護者の方々から「よかった」「感動した」とお褒めの言葉をいただきました。うれしいことです。また、皆さんが、見ていただいた方々に元気を与えてくれました。この頑張りを次の青潮祭でも見せてほしいです。青潮祭では、やりたいことがしっかりと表現できるように準備をしましょう。」と…。そして、宝立町出身の地域の方の北國新聞記事、「盛り上がった母校の運動会」を紹介していました。

皆さんの、今後ますますの活躍を期待したいと思います。先生方もしっかりサポートし、応援します!

あずきの収穫

11月4日(火)、1・2年生で育てているあずきを収穫しました。植える時期がずれてしまい、うまく育つのか心配でしたが、1・2年生のお世話もあって、実りました。収穫の仕方を2年生が1年生に教えていました。まだ、さやが青いものもあるので、今後も少しずつ収穫していきます。どれだけ収穫できるのか楽しみです。

地域の方をお招きして

10月27日(月)に、仮設住宅にお住まいの地域の方をお招きして、一緒にゲームを楽しみました。「ストラックアウト」、「だるまさんがころんだ」の2種目で、スポーツクラブの企画です。チームになって自己紹介をし、その後ゲームを楽しみました。ストラックアウトでは、自分が宣言した番号にボールが命中したら2点、それ以外の番号に命中したら1点と、実演しながらルールを説明し、地域の方がボールを投げると「惜しい」などと声をかけて励ましていました。7名の方が参加してくださいました。とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

宝立町芸能祭に出演

10月26日(日)、8・9年生の有志6名が地域の芸能祭に出演しました。8月の七夕祭りにも披露した太鼓を、芸能祭でも披露しました。この日のために、休み時間に練習をしていたので、学校中に太鼓の音色が響きわたっていました。地域のためにできることを今後も頑張っていきたいと思います。

ふれあい昆虫館出前授業(3年生)

10月22日(水)、飯田小学校にて「ふれあい昆虫館出前授業」がありました。飯田小、上戸小の3年生と本校の3年生で一緒に学習しました。なかなか触れる機会のない、めずらしいカブトムシにも出会うことができました。実際にみると、とても大きかったようです。昆虫館の皆様、ありがとうございました。

笑顔いっぱいの運動会

10月18日(土)に、本校仮設グラウンドにて運動会を開催しました。今年のテーマは「同心協力~全力イイじゃん!笑顔イイじゃん!~」です。徒競走、1~4年生のよさこい、5・6年生のフラッグ、8・9年生の創作ダンス、前期・後期課程のそれぞれの種目、団結タイムなど開閉会式を含めて14のプログラムで行われました。今年度の新プログラム「団結タイム」では、桜団団長、青潮団団長の迫力ある呼びかけに、それぞれの団員が心を合わせて声を張り上げ、運動会を盛り上げました。保護者の方々、地域の方々も一緒になって団長の呼びかけに答えていらっしゃいました。また、PTAの綱引きにもたくさん参加してくださいました。ありがとうございました。笑顔いっぱいの素敵な運動会となりました。

生徒会、運営委員会、各委員会のみなさん、これまでの準備、そして当日の運営等お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

後期生徒会認証式

10月9日、後期の児童生徒会の認証式をしました。生徒会長、運営委員長、各委員会委員長にそれぞれ任命証が授与されました。生徒会長、運営委員長がどのような学校にしていきたいのか、それぞれ述べました。後期には、運動会、青潮祭、ふるさと珠洲科発表会など大きな行事があります。生徒会、運営委員会を中心に、全校一丸となって盛り上げていきましょう。

後期課程、青潮祭の準備に入る!!

10月8日(水)、5限目には東京の大峰順二先生を今年度もお呼びし、演劇の指導をしていただきました。大峰先生の演劇を通したお話や指導を通して、生徒の社会性や人間性が高まることを期待しています。毎年思いますが、演劇というものの奥深さ、そのパフォーマンスを通じて養われる人間性や人生への考え方に驚きを感じます。今回もよろしくお願いします。また、6限目には、後期課程の合唱練習に取り組み始めました。全体で曲内容、イメージ等を共有し、そのあとは3部のパートに分かれて練習しました。真剣に音取りしたり、実際に歌ったりしている姿に、さすが後期ブロックだなと感心しました。運動会練習と並行して行う青潮祭練習。厳しいスケジュールの中ではありますが、成功に向けて頑張って取り組んでいきましょう。先生方もしっかりサポートします。

4年生オンライン授業

10月3日(金),国語科の授業で飯田小,上戸小の4年生とオンラインで交流しました。「ごんぎつね」を読んで,心に残ったことをグループごとに伝え合いました。友達の感想を聞きながら,共通点や相違点についても伝え合うことで,より考えが広まったり,深まったりしたようです。子ども達は,普段とは少し雰囲気が違う中での学習だったので,最初は緊張していたようでしたが,時間が経つにつれ,他校の友だちとの交流を楽しんでいました。

運動会の準備、着々と・・・

10月に入り、運動会の成功に向け、いろいろな競技の練習が始まっています。各学年や各ブロックのリーダー(代表)が、全校児童生徒に教え伝える姿が頼もしく感じます。本番まで後数日となりました。桜団、青潮団それぞれに、また各学年で協力して全力で競技に臨みましょう。

以下は、「よさこい」「創作体操」「円陣」の練習の様子です。

10月全校集会

10月1日(水)、全校集会がありました。10月以降今後の生活に向け、校長先生から次のようなお話がありました。まずは、先日9月29日に、児童生徒皆さんの授業の様子を見に来られたたくさんのお客さんが、その様子について「よく考えて学んでいる」「楽しそうに勉強している」とほめていたことを児童生徒に伝えました。その後、『リーダー性』についてのお話でした。それぞれの学年、皆さん一人ひとりが『リーダー性』を養ってほしいことを願い、運動会や青潮祭に向けてリーダー性を生かしてほしいと伝えました。皆さんにつけてほしい『リーダー性』とは? 周囲(1~9年生の仲間・同級生・先生方等)と協調しながら、自分の特性(得意・がんばる気持ち・やる気等)を生かして、集団の目標達成に貢献することができることです。」とお話されました。

皆さん、頑張りましょう。先生方も地域・保護者の皆さんもサポートします。

珠洲焼工房見学 (5・6年生)

珠洲焼作家の篠原さんの工房見学に行ってきました。度重なる地震のため、窯の被害が甚大だったそうです。心が折れかけていた時に、全国からの温かい励ましがあり、今年の夏に新しい窯が完成したそうです。その新しい窯を見せていただきました。また、珠洲焼のことについても詳しく教えていただきました。珠洲焼の歴史や携わる方々の思いについて学ぶことができました。お忙しい中、見学させていただき、ありがとうございました。

新人大会壮行式

9月26日(金)に、全能登新人大会に向けた壮行式が、8・9年生で行われました。本校からは、野球部と女子バスケット部がそれぞれの全能登新人大会に出場しますが、各選手より一言ずつ意気込みが語られました。

9月27日(土)には、女子バスケット部は1回戦宝達中学とあたり、善戦しましたが敗退しました。

10月5日(日)には、野球部(珠洲BBC)が1回戦羽咋中学とあたり、12対1で快勝し翌週の2回戦に進みました。

今回の経験を今後の練習に生かすために、ぜひ精進していきましょう。また、試合や部活動での頑張る姿やその気持ちを日頃の学校生活にも生かしましょう。みんなが応援しています。

運動会オリエンテーション

10月18日(19日予備日)開催予定の運動会に向け、9月25日に運動会オリエンテーションが児童生徒会の進行で行われました。どんな種目があるのか、どんな協議なのか等を説明しました。本番に向けて、見通しをもたせるために準備し、わかりやすく説明していました。児童生徒会の皆さんありがとうございました。

職場体験(わくワーク)発表会

9月25日(木)の午後、8年生が夏休み中に体験した「わくワーク職場体験」の発表会が行われました。5・6年生や保護者、お世話になって各事業所の方々を招待し、盛大に行われました。8年生はそれぞれの事業所で体験したことを上手にまとめ、適度な声ではっきりと銭体に伝えることができました。発表内容や態度から8年生の成長した姿が感じられました。お越しくださった事業所や保護者の皆さん、お忙しい中ありがとうございました。また、準備をした8年生、サポートした学年担当の先生方、ありがとうございました。

3年生 社会科見学

9月24日(水)に3年生が「フードはまおか」さんへ見学に行きました。社会科の学習で「スーパーマーケットの工夫」を見つけるということが目的です。店員さんに案内していただき、お店の中を調べたり、お話を聞いたりしました。また、品物のならべ方やバックヤードの様子など、詳しく教えていただきました。実際に見学することで新たな発見がありました。お忙しい中、いろいろと教えてくださり、ありがとうございました。

運動キャラバン

9月10日(水),県の文化観光スポーツ部スポーツ振興課の方々にお世話いただき,ダンスやピックルボールをしました。音楽に合わせて体を動かすと,楽しいながらもそれなりに筋力を使いました。普段使っていない筋肉を使ったように思います。また,ピックルボールは,2年生以上は昨年も経験していて,今回で3回目。ボールの打ち返し方が上達していることが分かりました。気持ちのよい汗を流すことができましたね。スポーツ振興課の皆様,お世話いただきありがとうございました。

小中別集会

9月10日、後期課程の集会が行われました。今回は奥能登新人大会の表彰がありました。野球部(珠洲ベースボールクラブ)が見事、奥能登を制覇しました。校長先生より賞状と優勝旗が代表選手たちに手渡されました。おめでとうごうざいます。なお、女子バスケットボール部も敗退しましたが、練習の成果を出し、大健闘しました。

前期ブロック集会

9月10日、前期ブロック集会がありました。今月の「たからっ子聴き方話し方」について確認することができました。授業での学習や各集会での活動などで、聴き方や話し方のスキルを向上させましょう。先生方も応援しています!

縦割り遊び

今月の縦割り遊びは、6年生が企画しました。内容は「ドンジャンケン」です。どんなゲームかは、写真を見ていただき、想像してください。全員が必死になって、でも楽しく、そしてチームで協力して行うことができました。考えてくれた6年生、お世話していただいた担任の先生、ありがとうございました。

生き物観察(3・4年生)

9月4日(木)、2回目の生き物観察をしました。水中生物を採ることにも慣れてきました。前回と比べてどうだったかなど、これからしっかりとまとめていきます。

9月1日 防災の日

9月1日は防災の日です。前期課程と後期課程に分かれて、防災について学習しました。前期課程は、クイズ形式で考えました。縦割り班に分かれて正しい避難の仕方など自分の命を守るためにどうすればいいのか話し合いました。後期課程は、学校にいる時に地震が発生したらどうするのかを考えました。この日学習したことを、災害が起こった時に生かすことができるといいですね。

2学期始業式

9月1日(月)の始業式。40名の児童生徒全員が元気に登校しました。とても良いスタートをきることができました。2学期は、運動会や青潮祭といった大きな行事があります。一人一人がリーダー性を高めることができるようになってほしいと校長先生からお話がありました。具体的には、「①仲間たちといっしょに」、「②自分の持ち味を生かして」、「③目標に向かって進んでいく」の3つです。児童生徒一人一人が充実した2学期を送ることができるよう教職員も頑張っていきたいと思います。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

親子学校環境整備作業・救命救急講座

8月23日(土)に校舎内のガラスふきと消防署の職員の方を講師にお招きして救命救急講座を行いました。ガラス拭きは5年生以上の児童生徒とPTA会員の皆様で行いました。その後の救命救急講座でもたくさんの方が参加してくださいました。救命の場面に遭遇した時に、慌てずに落ち着いて対処できるよう毎年行っています。早朝からご参加いただき、ありがとうございました。

大学生による教育支援(前期課程)

8月20日,21日に,慶応大学・上智大学の学生と前期課程の子ども達が交流しました。 いろいろなお話を聞いたり,宿題をみてもらったり,大学生が考案してくれたゲームで遊んだりと,とても楽しい時間を過ごすことができたようです。また,21日の午前中は,鎌倉市の児童8名も来校して,一緒に交流しました。この日は,珠洲の魅力について5・6年生がプレゼンをしました。すぐに打ち解けて,その後も,2つのグループに分かれて活動しました。大学生の皆さん,ありがとうございました。

わく・ワーク(8年生)

年度も夏季休業中の3日間,8年生の職場体験を実施しました。それぞれの場所で,仕事の内容や,そこに携わる方の思いを聞いたり,感じたりすることができる貴重な体験になったと思います。お忙しい中,受け入れてくださった事業所の皆様,ありがとうございました。

サイエンスチャレンジ~8年生奮闘…!~

8月4日(月)、8年生6名が、中能登中学校で行われた「サイエンスチャレンジ」に参加しました。3名1グループで、本校は2グループで参加しました。課題解決に向けて、奮闘・健闘していました。引率された藤田先生、ありがとうございました。

宝立町七夕祭り! 総括

8月2日(土)、本校の児童生徒が七夕祭りに参加しました。この間、キリコ作りや太鼓教室など児童生徒も準備をしてきました、そして、地域の方々や保護者の皆様にも多大なるご協力をいただきました。復活そして復興に向けて取り組んだ今回の祭り、携わった全員がいきいきとして取り組まれたのではないでしょうか。本当にありがとうございました。そして、お詰まれさまでした。今後とも、本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

縄跳びをたくさんいただきました!

7月23日(水)午前11時40分ごろ、リラバンディア代表の方が本校に来校し、先日お越しいただいたダブルダッチの皆さんから「縄跳びをいただいた」と届けてくださいました。児童生徒たちも大変喜びます。本当にありがとうございます。大事に使わせていただきます。

1学期終業式

7月18日(金)午後、第1学期終業式が行われました。校長先生が次のようなお話をされました。一つは1学期を振り返り、「どんな1学期だったか?」と児童生徒に問われました。その中で、皆さんができたこと2つを紹介されました。①「嫌がらずにしっかりと授業を受けていたこと」です。面白くないなという態度はとらず、課題解決に向けて、真剣に取り組んでいたことがよかったです。②「7月16日の児童生徒集会の様子がよかったこと」です。原稿を見ずにしっかりと考えて、聞き手にどう伝えるかを意識して発表できるようになったことがよかったです。もう一つは「どんな夏休みにするか?」計画を立てて過ごすようにしてほしいと伝えていました。9月には元気な皆さんと会うことを期待します。」と。児童生徒の皆さんも、顔を上げ、しっかりと校長先生のお話を聞いていました。1学期を締めくくるにふさわしい終業式でした。44日間の長い夏休みです。皆さん、有意義にお過ごしください。

缶バッジ完成…! 校長先生に贈呈!!

7月17日木)、児童会の代表児童2名が、校長先生を訪れ、缶バッジの贈呈を行いました。すてきなデザインに仕上がりました。ありがとうございました。今後の集会には、胸にしっかりとつけて、参加していきましょう。

ガチャに感謝!

7月17日(木)、手作りガチャを市教育委員会よりお借りして、児童生徒全員がそのガチャを回して、一人2個ずつカプセルトイを頂戴しました。笑顔でガチャを回し、手にする児童生徒の様子が印象的でした。ご寄付をいただき、本当にありがとうございます。

後期課程 球技大会

7月15日(火)の午後、後期課程の生徒が球技大会を行いました。球技はバレーボールで、8年生チーム、9年生チーム、そして教員チームの計3チームで競い合いました。白熱した試合となり、大盛り上がりでした。企画・運営してくれた生徒と先生方に感謝します。

3・4年生施設めぐり

7月15日(火)、3年生と4年生がそれぞれ市内の施設めぐりをしました。

【3年生】

【4年生】

玄関アート、7月バージョン完成!

お知らせが遅れて大変申し訳ありませんが、前期課程児童が作製した作品が玄関前に掲示されましたので、紹介します。夏らしいいい感じの作品です。作製した児童の皆さん、指導された担当の先生、ありがとうございました。毎朝、このアートを目にして、気持ちの良いスタートが切れています!

避難訓練実施。

7月11日(金)、1限目の授業中に、火災を想定した避難訓練が行われました。今回は4階の調理室から出火し、後期課程の生徒は、非常階段を通って避難するという行程で行いました。全員が静かに迅速に行動し、短時間で避難場所(玄関前)に集合することができました。

見事ブロック優勝…。そして県大会へ!

7月11日(金)、県大会前日。野球部(珠洲ベースボールクラブ)が参加した能登地区野球大会において、ブロック優勝し、賞状と優勝カップを納賞しました。そして、校長先生よりお褒めのお言葉と、翌日から行われる県大会の激励の言葉をいただきました。

音読発表会

7月11日(金)1年生が、2・3年生を招いて、音読発表会を行いました。2・3年生も真剣に1年生の発表を聞いていました。頑張った1年生、指導された先生ありがとうございました。

行って来ました。史跡巡り!

7月10日(木)、6年生が史跡めぐりをしました。市内にもいくつもあること、そして新たな発見もしました。今後の学習に生かしていきましょう。

小豆を植えました!

7月9日(水)、1・2年生が生活科の授業で、小豆を植えました。しっかりと育つように気持ちを込めて植えました。指導された先生、暑い中作業した児童の皆さん、ありがとうございました。

3・4年生SDGs合同学習会

7月9日(水)、3・4年生が、ラポルトすずで行われたSDGs合同学習会に参加しました。お話を聞いていろいろと学ぶことができました。

心のサポート授業

7月7日(月)には3・4年生、9年生、14日(月)には5・6年生を対象にスクールカウンセラーの桝蔵先生に心のサポート授業をしていただきました。筋弛緩法やリラクゼーションなどについていろいろと教えていただきました。普段の生活の中で習ったことを生かして、心と体の健康維持に努めていきましょう。桝蔵先生、ご指導ありがとうございました。

プール学習

7月7日(月)午後、前期課程の児童が全員、飯田小学校のプールに行って、プール学習をしました。楽しいひと時をすごしました。

1年生音読交流

7月7日(月)、上戸小学校の友達を招いて、音読発表をしました。練習の成果を出すことができました。楽しい交流になったようです。いろいろと準備などありがとうございました。

8年生わくワーク職場体験事前打ち合わせの連絡風景

夏休み中(原則7月29日~31日)の3日間で行われるわくワーク職場体験にむけての、事前打ち合わせの日を予約するための電話連絡をしました。緊張した面持ちでしたが、全員、しっかりと事前打ち合わせの日について確認することができました。

北國新聞社の方による学習会

7月3日(木)の3限目に、北國新聞社の方(中野さん)を講師としてお招きし、新聞の構成や見出しの作り方、どのような意味があるかなどについて学習しました。真剣にお話を聞いたり、講師の方の質問に答えたりして、最終目的の広報すずの原稿書きに向けて準備をすすめました。お忙しい中、いろいろと教えてくださった中野さんに感謝いたします。

7月全校集会

7月3日(木)の朝、全校集会があり、校長先生が珠洲市の伝統行事についてお話をしました。そして、8月2日には宝立町の七夕祭りもあること、どんなお祭りかなど説明しました。児童生徒は真剣にお話を聞くことができました。

8・9年生保育園訪問

6月27日(金)、8・9年生がつばき保育園を訪問しました。目的は、自分たちが作った遊具を使って交流することでした。園児たちが喜んでその遊具で遊んでくれたことが印象的だったようです。また、尻尾取りという遊びも一緒にしました。お兄ちゃん、お姉ちゃんとして楽しい時間を過ごせてよかったですね。保育園の先生方、ご協力ありがとうございました。指導にあたった家庭担当の先生もありがとうございました。

家庭科ソーイング体験

6月27日(金)、5年生が家庭科の授業で、縫物(ソーイング)を体験しました。地元の方々3名を講師にお招きし、いろいろと教えていただきました。お忙しい中、ご指導いただきありがとうございました。

ダブルダッチで縄跳び体験

6月23日(月)5限目に、3名の達人をお招きし、ダブルダッチの体験をしました。RUOさん、のりさん、おかもんさんの3名が、説明と実演をし、後半は1~5年生と6年生~9年生に分かれて、縄跳び体験をしました。5年生まではいろんな跳び方を、6年生からはダブルダッチに挑戦しました。リズム感が大切であることを実感した瞬間でした。指導してくれた3名の講師の皆さん、紹介してくれたリラバンディア代表のもとくらさん、岡田さん、ありがとうございました。

小中別集会

6月18日(水)に小中別集会がありました。その様子です。

6月20日の出来事

6月20日(金)、第2回目となる「授業参観」がありました。1年生の保護者には、給食試食会からご参加いただき、授業参観、学級懇談、PTAの各委員会と長時間、参加・協議していただきました。本当にありがとうございます。

8・9年生保育所訪問事前練習

6月19日(木)、8・9年生が家庭科の時間に、1.2年生の教室を訪問し、1・2年生とお試し遊びをしました。8・9年生が考え作った遊び道具を使って、一緒に遊びました。

6月27日(金)、実際につばき保育園を訪問し、同じ遊び道具をもって一緒に遊ぶ予定になっています。その準備、事前練習として、1・2年生が楽しんでくれるか「お試し遊び」をしたというわけです。

縦割り遊び

6月18日(水)、4年生が考えた「縦割り遊び」を実施しました。インタビューしてビンゴにするという活動でした。我先にと一生懸命に取り組む姿に、元気をもらえた気がします。企画した4年生、指導・支援してくれた先生、ありがとうございました。今後もいろんな活動を通して、児童生徒・教職員の絆を深めましょう。

歯磨き指導

6月17日(火)、8・9年生それぞれ学活の時間で、小畠養護教諭が「歯磨き指導」をテーマに、映像なども見せながら、わかりやすく説明し、歯磨きの指導を行いました。今後の歯の磨き方を意識し、虫歯予防に努めましょう。

3~6年生SDGs学習会

6月16日(月)、ラポルトすずを会場に、3~6年生がSDGs学習会に参加しました。3・4年生は午前中に、5・6年生は午後からの学習会で、講話を通してたくさんのことを学びました。

2年生町探検

6月16日(月)、2年生が町探検ということで、校外学習の一環で、本町ステーションへ行って施設を見たり、お話を聞いたりして、いろんなことを学びました。

1,2年生珠洲分校さんと交流学習

6月13日(金)、1・2年生が珠洲分校さんへ出向き、珠洲分校の小学部の児童たちと交流し、楽しいひと時を過ごし、よい思い出を作ることができました。

児童生徒会各委員会による朝の挨拶運動!

6月の挨拶運動がありました。6月10日(火)から13日(金)までの4日間、各委員会の委員が玄関前に立ち、朝の挨拶運動を行いました。目的は、もちろん「朝の気持ちいいい挨拶から始まり、気持ち良く学校生活を送る」ことです。児童生徒会は役員だけでなく、全校児童生徒の皆さんで作り、学校をよりよくしていくものです。これからも頑張りましょう。先生方も応援しています。You can do it!

相撲体験教室開催

6月12日(木)、加護さんを指導者としてお招きし、前期ブロックの1~4年生が相撲の体験をしました。加護監督さんの指導で、まわしの締め方から教わり、四股など相撲の基本をたくさん学び、練習したあと、取り組みをしました。それぞれの持ち味を出し、一生懸命に相撲をする姿が見られました。競技する人、応援する人で全体が盛り上がりました。素敵な体験になりました。また良い思い出にもなりましたね。お忙しい中、指導いただいた加護さん、準備された先生方に感謝します。ありがとうございました。

8年生総合的な学習の時間~将来を考える!~

6月11日(水)、8年生の総合的な学習の時間にゲストを招いて、講話をしていただきました。8年生は「珠洲の食」をテーマに学習を進めている関係で、今回お忙しい中、すずキッチンにお勤めの浜中康男さんをお招きし、生徒からの質問も交えながらお話をしていただきました。笑いあり、涙ありの内容で、生徒にとっては十分将来のこと、珠洲のことを考えることのできる素敵なお話だったと思います。総合的な学習の時間をしっかりと進めていくことはもちろん、各自の将来についても考えていきましょう。『ふるさと珠洲科』の発表会が楽しみですね!

講師の浜中さん、準備された先生方、ありがとうございました。

ブロック集会の一コマ~いじめ撲滅集会~

6月11日(水)の朝、後期ブロック集会において、『いじめ撲滅集会』をしました。生徒会執行部3名が進行し、「いじり」や「言葉遣い」について考える機会を設定しました。動画を見たり、説明を聞いたりして真剣に考える場面がありました。また、小グループで各自の考えを伝え合う(共有する)場面もありました。深まりのある有意義な集会でした。準備された生徒や先生方、ありがとうございました。残りの学校生活で、全員が認め合い、高め合えるそんな関係になることを期待しています。保護者や地域の皆さん、そして先生方もしっかりサポートしていきます。宝立の「たからっ子」たちがしっかりと成長しますように…!

交流学習

6月11日(水)、3・4年生が飯田小学校に行き、交流学習をしました。たくさんの友達との学習を通して交流したことで、大変有意義な時間を過ごすことができました。児童生徒の皆さん、準備された先生方、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

道徳コーナー開設

5月当初より、職員室を出た通路の壁に、『道徳コーナー』を設置しました。6月に入り、4月の特集とともに、5月の特集も掲示することができました。(紹介が遅くなりすみません)

本校の道徳のテーマは『わたしは、あなたは、これからは?」です。そして、今回紹介の道徳コーナーのタイトルは、『たからっ子の花』です。児童生徒も先生方も道徳に授業も頑張って取り組んでいます。6月20日(金)には、授業参観で全クラス「道徳」の授業を行う予定です。保護者や地域の方々の協力(ゲストティーチャーとして)をお願いするときもあると思います。ご協力お願いします。

交流学習~ようこそ宝立へ~

6月9日(月)、1・2年生が飯田小学校・上戸小学校の1・2年生を本校に招いて、交流学習をしました。教室や体育館等で一緒に学習活動することで、有意義な時間を共に過ごすことができました。準備なされた先生方、来てくれた飯田小・上戸小の児童の皆さん、ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いします。

飯田小学校で交流学習

6月6日(金)、5・6年生が飯田小学校へ行き、交流学習をしました。新しい友達と学習を通して様々な交流をしたことで、笑顔が増え、楽しいひとときを過ごすことができました。素敵な機会をいただき、ありがとうございました。

生き物観察会

6月5日(木)、3・4年生が宝立ビオトープ田に行き、地元の方の指導のもと、生き物観察会を行いました。指導者の方のお話を真剣に聴きながら、実際に生き物を採取し観察することで、いろんな発見や驚きがありました。この先の発表会に向けて、いろいろと調べていくことになりますので、今後とも担任の先生をはじめ、地元の指導者の方々、よろしくお願いします。