SSH活動記録

【理数科2年生】「生成AIの活用法」講座

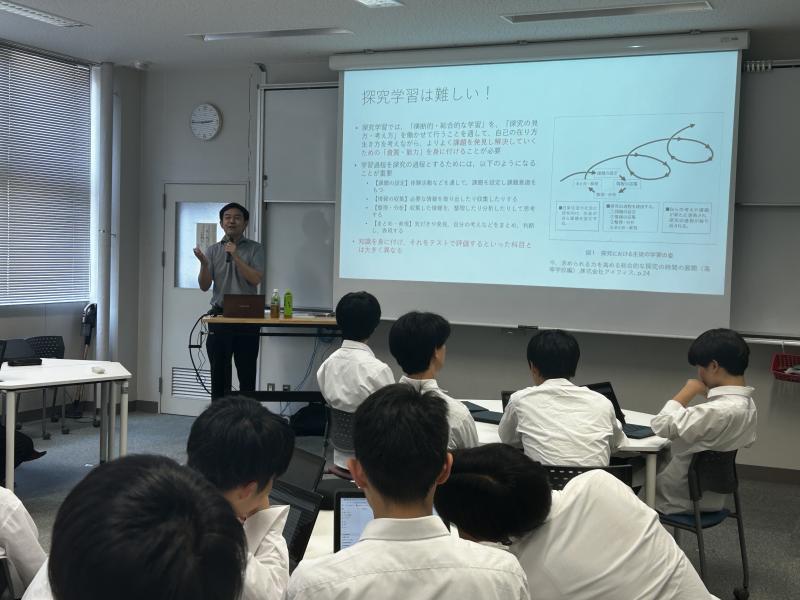

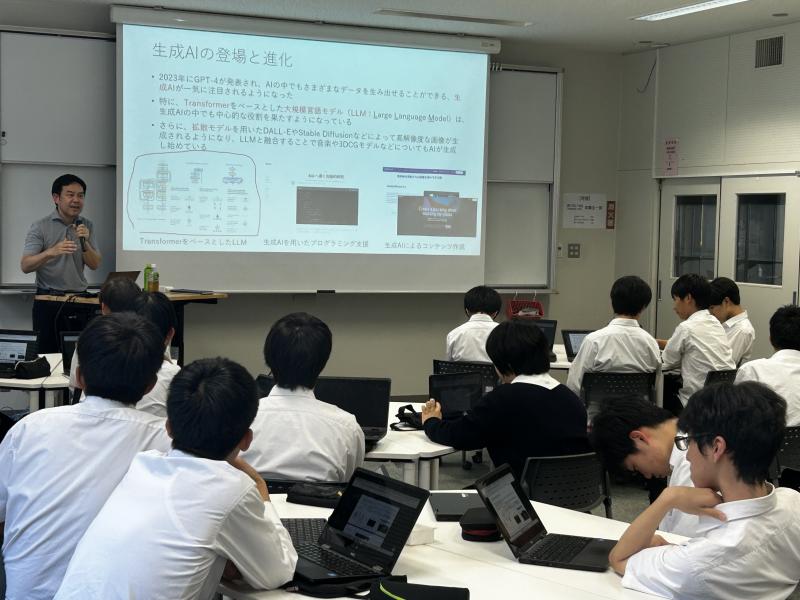

6月18日(水)理数科2年生対象に、今現在急速に利用が拡大している生成AIについての講義を実施しました。

講師は、金沢工業大学 情報理工学部 知能情報システム学科 教授 山本知仁先生です。

先生方も生徒のみんなも利用が拡大していて、課題研究においても気軽に活用できるようになってきました。

そこで、生成AIの正しい活用の仕方、発展的な活用の仕方、課題研究への効果的な利用について講義を受けました。

山本先生はとてもわかりやすく生成AIの使い方、さらなる便利な使い方も講義してくださいました。実際に生成AIを利用しながらの講義だったので、生徒たちからはとても有意義でわかりやすかった、さっそく利用したい、などの感想がきかれました。

実際に生成AIを自分たちの課題研究に利用している様子 その1

実際に生成AIを自分たちの課題研究に利用している様子 その2

生成AIの正しい利用方法について

特別講義の様子が金沢工業大学のHPにニュースとして掲載されました!

https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/0620_yamamoto.html

【理数科1年生】令和7年度 関東サイエンスツアー③

2日目 6月13日(金)

東京科学大学にて研究室訪問

化学系・生物系・情報系の3つの研究室を訪問し、多くの刺激を受けました。

2日間の日程を無事に終えることができました。

生徒からは

「実際に高度な研究に携わっている人から高1の時点で研究について学べるので、大きく成長できる。」

「生物多様性の謎についてとても面白かったです。種が別れた原因を探すこと、生命の起源について知ることに対して、とても興味が湧きました。」

との意見がありました。これからの理数科に期待ですね。

【理数科1年生】令和7年度 関東サイエンスツアー②

1日目 6月12日(木)

東京大学

◎駒場キャンパス

生産技術研究所 古川亮 研究室

固体と液体の中間的な物質であるソフトマターについて最新の研究に触れることができました。

大島まり 研究室

テレビドラマ「ガリレオ」の監修もされている大島まり先生の研究室も見学できました。

血流をAIで解析し、病気を予想する研究に生徒たちは感動していました。

【理数科1年生】令和7年度 関東サイエンスツアー①

第一線の研究者・技術者から直接講義や実習指導を受け、科学技術に関する興味・関心を高め、学ぶ意欲を育てることを目的として、関東サイエンスツアーを実施しました。

1日目 6月12日(木)

出発式の様子

東京大学

4グループ(1グループ10名)に分かれて、本郷キャンパスと駒場キャンパスへ向かいました。

◎本郷キャンパス

赤門の前

安田講堂前

素粒子物理国際センター

素粒子物理学についての講義を受け、最先端の実験施設を見学しました。

定量生命科学研究所 岸研究室

エビジェネティクスについての講義を受け、エピジェネティクスの研究によって若返り、老化、ストレス、脳の機能についてのしくみ解明につながることを学びました。また、マウスの脳の断片を顕微鏡で見ると、ニューロンを観察することができて感動しました。

また、大学生、大学院生との懇談会の時間も設けてくださり、研究はもちろん大学や大学生活、大学院生と学部生の違いなどの話を丁寧に楽しく教えてくださいました。

講義の様子

マウスの脳の試料の説明

研究室の大学生、大学院生の方との懇談

実験についての説明

とても丁寧に対応してくださり、研究室の一日や研究の様子を知ることができて、研究をに携わりたい気持ちが高まりました。

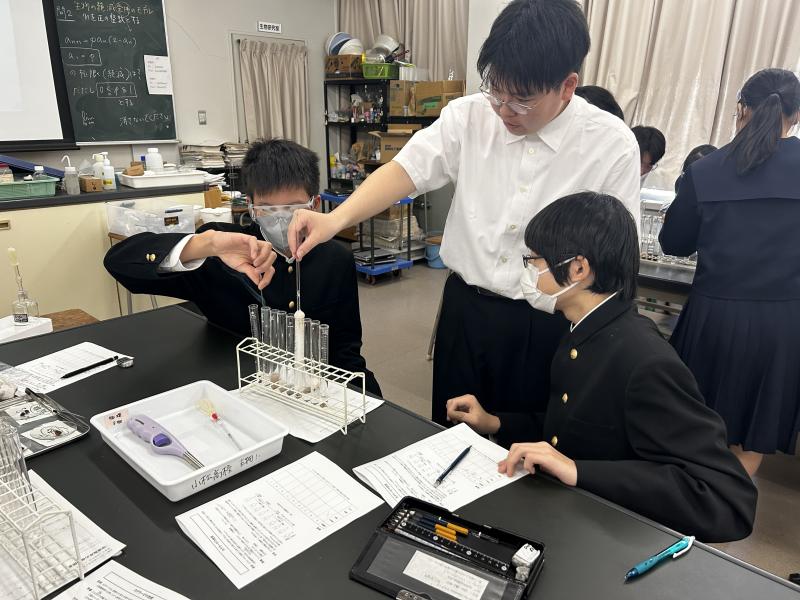

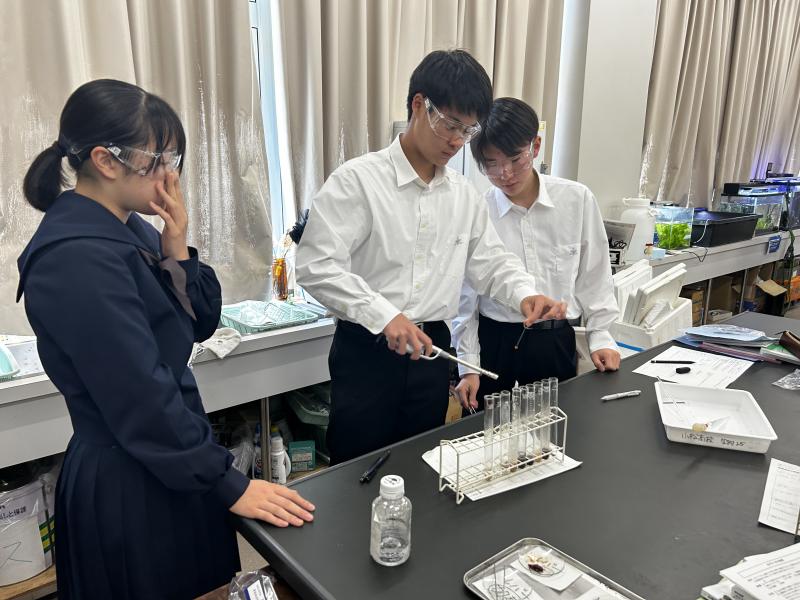

【理数科1年生】失敗から学ぶ科学の楽しさ ~理数科1年生実験の現場より~

「課題探究Ⅰ」「理数生物」「理数地学」

理数科1年生は1週間の間に1回以上、実験に取り組みます。

学校設定科目「課題探究Ⅰ」では物理実験、化学実験、

「理数生物」では生物実験、「理数地学」では地学実験です。

5月14日(水)、今回は「理数生物」で、酵素反応の実験に取り組みました。

3人1班で実験を行いました。仮説を検証するために実験を考え、何を使うかも考えます。

失敗(自分たちが予想した結果と違う結果)したら、粘り強く考え続けます。

班員で協力して結果を出し、考察しました。

入学して約1か月半、10回近く実験を行っているので、班員との協力の仕方、実験器具の扱い方が入学した4月よりもうまくなってきました。

実験結果の精度を高めるためにも、正しい実験器具の扱い方が重要です。

理数科は日々の授業で実験・実習を盛りだくさんに行い、実物を確かめる・知ることを大切にした授業を行っています。

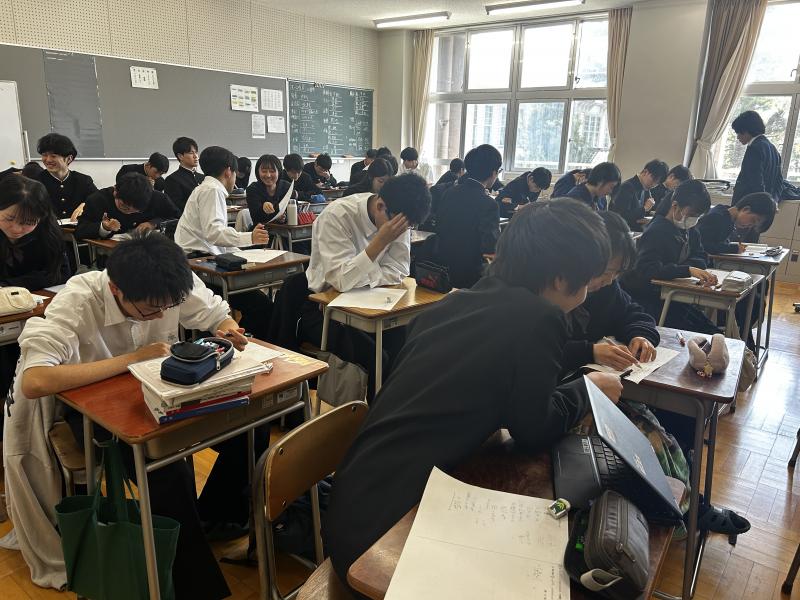

【普通科2年生】課題研究 考えるって楽しい!好きなことがチカラになる!

5月8日(木)普通科2年生 学校設定科目「課題探究」

普通科2年生の課題研究が本格的に始まりました。

1年生では課題研究の入門編「探究基礎」で課題研究の基本を先生が提示したテーマに沿って学びました。

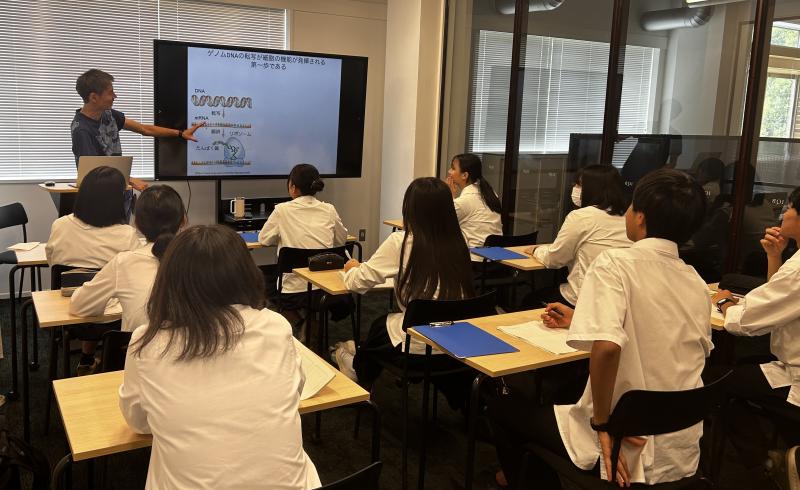

小松高校のSSHが始まって今年で20年目となります。20年間、課題研究にアドバイスをくださり、小松高校をよく知ってくださっている石川県立大学ゲノム情報利用技術教育センター中谷内修先生から「課題研究のテーマの選び方、課題研究の楽しみ方に」について講義を受けました。

いよいよ、自分たちのテーマを見つけて、思いっきり課題研究に取り組むことができます。

小松高校には今までのSSH、これからのSSHで、好きな研究に取り組める設備が大学レベルで整っています!

好きなことをチカラにして自分たちだけの「なぜ」を追っかけます。

研究に取り組むことの楽しさを語る中谷内先生

小松高校で科学者になれる!?

好きな研究ができる設備が整っています!

課題研究が自分の未来につながる・・・。

熱心に講義を聞く2年生。「聞くときは聞く」「やるときはやる」ができる小松高校生です。

【理数科2年生】課題研究 正答のない世界へ、粘り強く!

4月15日(火)理数科2年生「課題探究Ⅱ」

課題研究開講式が行われました。

馬場校長先生からの激励の挨拶から始まり、1年間のスケジュールや注意点などの確認を行いました。

理数科2年生たちは、これから取り組む課題研究に楽しみな様子でした。

新しい研究ノートが渡されました。これから研究のアイディアや結果をどんどん書き込んでいきます。

研究者への第1歩です。

【理数科3年生】領域融合型の学習 現象を数式で追いかける

4月14日(月)理数科3年生「課題探究Ⅲ」開講

理数科3年生は、1年生「課題探究Ⅰ」、2年生「課題探究Ⅱ」とこれまで課題研究に取り組んできました。

これから大学への学びにつながる学びを、領域融合型の学習として行います。

「微分方程式」を使って様々な現象を数理モデル化します。

今回は微分方程式について学びました。

次回から、社会学コース、数物コース、工学コース、生化学コース、薬学コースの5つに分かれて微分方程式を利用した課題研究に取り組みます。

【普通科2年生】課題研究スタート!

4月11日(木)普通科2年4,5組、4月12日(金)普通科2年6,7組の課題研究 開講式が行われました。

1年間のスケジュールと注意点を確認しました。

これからいよいよ自分がやりたい探究の扉が開きます。

【SSH】「課題探究Ⅱ」課題研究英語ポスター発表会(理数科2年生)

3月21日(金)3,4限目に、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)の先生方、大学院生(留学生)、他校のALTをお迎えして、理数科2年生が1年間取り組んだ課題研究を英語で発表しました。開会式で米口一彦校長先生から "Chanllenge yourselves and good luck!" というお言葉をいただいた後、生徒は聴衆のみなさんの顔を見て反応を確認しながら堂々と発表し、質問に対してもしっかりと答えることができていました。参加したALTの先生から、「抽象的な数学の研究内容を、実物も使って、わかりやすく説明してくれて感動した。」という声が聞かれました。また、JAISTの先生方や留学生からは、専門的なアドバイスを頂くことができました。4限目からは理数科1年生も参加し、熱心に質疑応答に参加していました。

お忙しい中講評者として来校してくださったJAISTの先生方や大学院生・ALTの皆様、本当にありがとうございました。

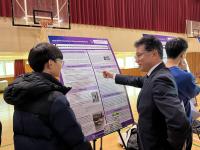

【SSH】日本地理学会2025年春季学術大会 高校生ポスターセッション

3月20日に、日本地理学会が主催する2025年春季学術大会高校生ポスターセッションに、本校の普通科1年6名が参加しました。

発表タイトル、要旨→(リンク)2025年春季学術大会 高校生ポスターセッション発表タイトルおよび要旨

*小松高校は”43”です。

午前中は、高校生同士による研究交流会が行われ、それぞれが研究した内容について活発な意見交換が繰り広げられました。お互いの研究について学び合う貴重な時間となりました。

午後のポスター発表では、大学の先生や学生、高校生を前に、研究成果をプレゼンしました。緊張しながらも、楽しい雰囲気の中で発表を行うことができました。質問やフィードバックを通じて、さらに研究を深めるヒントを得ることができ、大変有意義な経験となりました。

参加した生徒は、この経験を活かして次年度の課題研究にいかしたいと振り返っていました。

<発表会のようす>

【SSH】究める課題研究 in KOMATSU

3月16日(日)サイエンスヒルズこまつにおいて「究める課題研究発表会 in KOMATSU」を開催しました。

午前は、総合研究大学院大学院教授渡辺祐基氏による記念講演をしていただきました。「南極の氷が解けるとペンギンはどうなるか」というテーマで、現地での調査の実際を動画や写真を交えながら分かりやすく伝えてくださりました。講演後の質疑応答では、参加した生徒からの質問にも丁寧に答えていただきました。

午後は、課題研究ポスター発表会が行われました。発表会には小松高校だけでなく、大聖寺高校、小松明峰高校、小松市立高校、泉丘高校、金沢大学附属高校、星稜高校、星稜中学校、丸内中学校、符津小学校、稚松小学校、第一小学校の生徒、計250名が参加し、学校の枠を超えた交流が行われました。また、小松高校が毎年交流している韓国の大田科学高校の生徒もオンラインで参加し、小松高校との共同研究の発表を行いました。

ポスター発表後は、小中学生を対象とした実験講座を開き、本校理数科2年の生徒が主体となって普段から取り組んでいる研究に関する実験ブースを開設しました。参加した30名の小中学生は、高校生から実験の指導を受け、発展的な実験、体験に楽しみながら取り組むことができました。

最後になりますが、会の開催に際して、準備や運営に多大なサポートをしていただきましたサイエンスヒルズこまつの皆様に厚く御礼申し上げます。

★参加して下さった先生方★

総合研究大学院大学院 渡辺 祐基 先生

北陸先端科学技術大学院大学 廣瀬 大亮 先生

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 小松﨑 俊彦 先生

金沢大学 理工研究域 数物科学系 川上 裕 先生

金沢大学 理工研究域 数物科学系 本所 恵 先生

石川県立大学 生物資源工学研究所 中谷内 修 先生

福井大学 学術研究院 教育・人文社会系部門 遠藤 貴広 先生

公立小松大学 国際文化交流学部 国際文化交流学科 清 剛治 先生

公立小松大学 国際文化交流学部 国際文化交流学科 長辻 幸 先生

石川県教育委員会学校指導課 桝蔵 充則 先生

<講演会>

<ポスター発表会>

<韓国大田科学高校と小松高校による共同研究 ZOOM口頭発表>

<本校生徒による小中学生対象の実験講座>

【SSH・NSH】理数科「課題探究Ⅱ」・人文科学コース「人文科学課題研究Ⅰ」ポスター発表会

1月17日(金)5、6限目に理数科「課題探究Ⅱ」と人文科学コースの「人文科学課題研究Ⅰ」の合同ポスター発表会が開催され、理数科と人文科学コース2年生が1年間の研究の集大成となる発表を行いました。

年間を通してアドバイスをくださった「こまつ研究サポートプログラム」メンバーの先生方や大学院生・大学生をお招きしました。

今年度初めて理数科と人文科学コース合同で開催しました。理数科と人文科学コースで研究領域は異なるものの興味・関心をもって質問する姿がみられました。6限目は理数科1年生を対象に発表しました。参観した理数科1年生は、先輩の発表に真剣に耳を傾け、質問をしようと頑張っていました。

講評者として来校してくださった大学の先生や大学院生・大学生の方々、石川県教育委員会学校指導課の先生方本当にありがとうございました。

<理数科>

金沢大学 理工研究域数物科学類 武田 真滋 教授

金沢大学 理工研究域数物科学類 川上 裕 准教授

金沢大学 理工研究域フロンティア工学類 小松﨑 俊彦 教授

金沢大学 理工研究域地球社会基盤学類 森下 知晃 教授

金沢大学 高大接続コア・センター 中野 正俊 特任助教

金沢大学 自然科学研究科数物科学専攻博士前期課程2年 佐竹 改斗 氏

金沢大学 自然科学研究科数物科学専攻博士前期課程2年 田家澤 一樹 氏

金沢大学 自然科学研究科数物科学専攻博士前期課程1年 長谷川 暁也 氏

金沢工業大学 バイオ・化学部応用化学科 草野 英二 教授

石川県立大 生物資源工学研究所 中谷内 修 講師

北陸先端科学技術大学院大学 鎌田 斗南 助教

<人文科学コース>

金沢大学 人間社会研究域 学校教育系 小浦 寛 特任教授

金沢大学 人間社会研究域 人文学系 原 佑介 准教授

福井大学 教育学部 遠藤 貴弘 准教授

公立小松大学 国際交流学科 長辻 幸 准教授

京都大学大学院法学研究科博士後期課程1年 大森 道也 氏

石川県教育委員会学校指導課 向 哲宏 指導主事

石川県教育委員会学校指導課 桝藏 充則 指導主事

<講師の紹介>

<ポスター発表会のようす>

・理数科会場

・人文科学コース会場

【SSH・NSH】普通科課題研究(文系・理系)ポスター発表会

1月15日(水)本校体育館にて、2年普通科の生徒による「課題研究ポスター発表会」が行われ、自分たちが設定したテーマに関して1年間の研究成果を発表しました。

大学や企業から15名の講師の先生方と金沢大学の学生4名をお招きし、専門的な視点から貴重なアドバイスをいただきました。先生方は、生徒一人ひとりの発表に耳を傾け、研究の工夫や今後の発展可能性について具体的な助言をしてくださいました。

また、発表を聞く側の生徒たちは熱心に質問をしたり、新しい視点での意見を述べたりするなど、発表会は生徒間の交流の場としても大きな意味を持つものとなりました。

【参加していただいた大学の先生・学生の方々】

<理系>

金沢大学 環日本海域環境教育センター所長 教授 長尾 誠也 様

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 教授 小松﨑 俊彦 様

金沢大学 理工研究域 数物科学系 准教授 川上 裕 様

金沢工業大学 バイオ・科学部応用化学科 教授 草野 英二 様

石川県立大学 教養教育センター 教授 宮口 和義 様

石川県立大学 生物資源工学研究所 准教授 竹村 美保 様

北陸先端科学技術大学院大学 バイオ機能医工学研究領域 講師 廣瀬 大亮 様

小松マテーレ株式会社 監査役 米澤 和洋 様

科学技術振興機構 主任専門員 三ツ井 良文 様

金沢大学 理工研究域 数物科学系 自然科学研究科数物科学専攻 M1 長谷川暁也 様

金沢大学 理工学域数物科学類 B4 天野 智允 様、川合 健太郎 様、小林 佳成 様

<文系>

金沢大学 人間社会研究域 学校教育系 特任教授 小浦 寛 様

金沢大学 人間社会研究域 学校教育系 准教授 花輪 由樹 様

福井大学 学術研究院 教育・人文社会系部門 准教授 遠藤 貴広 様

公立小松大学 国際交流文化学部 国際交流学科 准教授 朝倉 由希 様

公立小松大学 国際文化交流学部 准教授 清 剛治 様

金城大学 人間社会科学部 社会福祉学科 助教 角越 睦 様

<講師の先生方の紹介>

<ポスター発表会のようす>

韓国科学交流~韓国訪問⑧~

3日目の昼食後、国立果川科学館へ行きました。こちらは韓国の科学技術をわかりやすく展示している科学館です。

夜は骨付きカルビを食べました。みんな元気いっぱいで、あっという間にお肉を食べきっていました。

韓国科学交流~韓国訪問⑦~

韓国海外研修3日目19日の朝、テジョンを出発し、KTX乗ってソウルに向かいました。

お昼はスンドゥブを食べました。

韓国科学交流~韓国訪問⑥~

2日目の夜は、大田科学高校のみなさんが歓迎の食事会を開いてくれて、楽しい時間を過ごすことができました。

最後に両校の代表生徒による感動的なスピーチがあり、持参したプレゼントを渡しました。

今回の訪問で、より友情が深まった日韓の生徒たちは、別れを惜しみつつ、再会を誓い合っていました。

韓国科学交流~韓国訪問⑤~

2日目のお昼は、みんなで大田科学高校の学食を食べました。

午後の最初の活動では、韓国の生徒が、韓国の伝統的な遊びを3つ教えてくれて、実際に体験することができました。

その後学校を出発し、テジョン天文台に行きました。そこでは、天文学に大変詳しい韓国の生徒が案内役となり、解説をしてくれて、天体望遠鏡で金星を観測しました。

韓国科学交流~韓国訪問④~

ポスター発表の後、韓国の生徒に校舎内を案内してもらい、天体望遠鏡や充実した実験設備や機器を備えた実験室などを見学しました。日本の生徒達は、思い切り研究に打ち込める環境に感嘆していました。

韓国科学交流~韓国訪問③~

韓国科学交流2日目の12/18は、この研修最大のイベントである大田科学高校訪問の日でした。

寒空の下、夏に小松で交流を深めた大田科学高校の生徒12名が歓迎の横断幕を持って待っていてくれました。また、オープニングセレモニーでも、大田科学高校の有志の生徒がバンドを結成し、日本の歌を2曲も演奏してくれました。温かい歓迎に生徒たちはとても感激していました。

両校の校長先生による挨拶の後、ポスター発表会(DSHS-KHS International Science and Culture Fair)が行われました。クリスマスの装飾に彩られた講堂には、43枚のポスター(うち3枚が両校の共同研究のポスター、4枚が小松高校課題研究のポスターと学校紹介のポスター)が並べられました。生徒達は堂々と自分の研究内容を発表し、質問にも一生懸命答えていました。また、観客としてたくさんのポスター発表を聞きに行き、ハイレベルな内容であっても、理解できた部分を手がかりして積極的に質問をしていました。物怖じすることなく1人で発表を聞きに行って質問している生徒が沢山いて、大きく成長した姿を見せてくれました。