子どもたちのようす

11/2 学校保健集会

11月2日(土)の授業参観日の3限目に、学校保健集会 兼 教育講演会がありました。

今年のテーマは「メディア注意報!~メディアとのつき合い方を考えよう~」です。講師として、金沢医科大学 公認心理士の橋本玲子先生に来ていただきました。

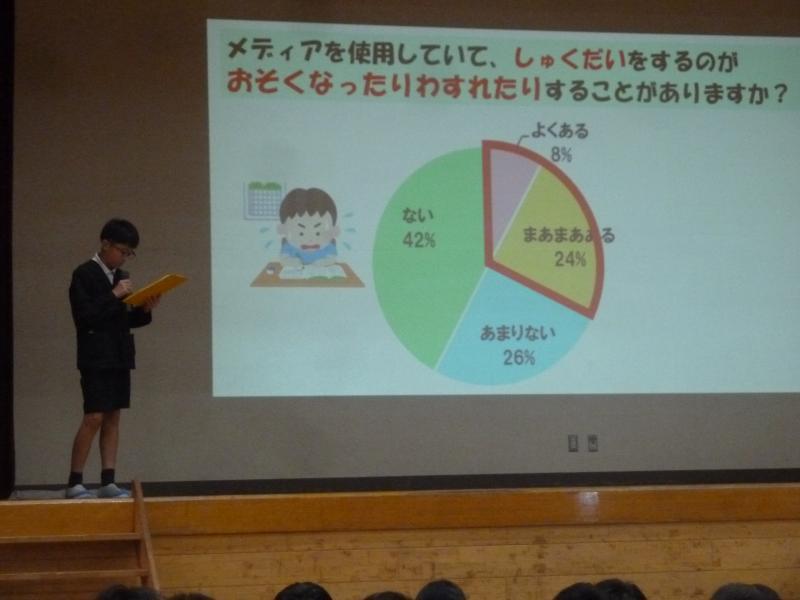

最初に、保健委員会が、メディアアンケートから分かったことをニュース番組風に発表しました。後期保健委員の皆さんは当日の発表をし、前期保健委員の皆さんはビデオで登場しました!

アンケートからは、メディアを長時間利用している人がいること、宿題や睡眠などに影響している人がいることなどが分かりました。

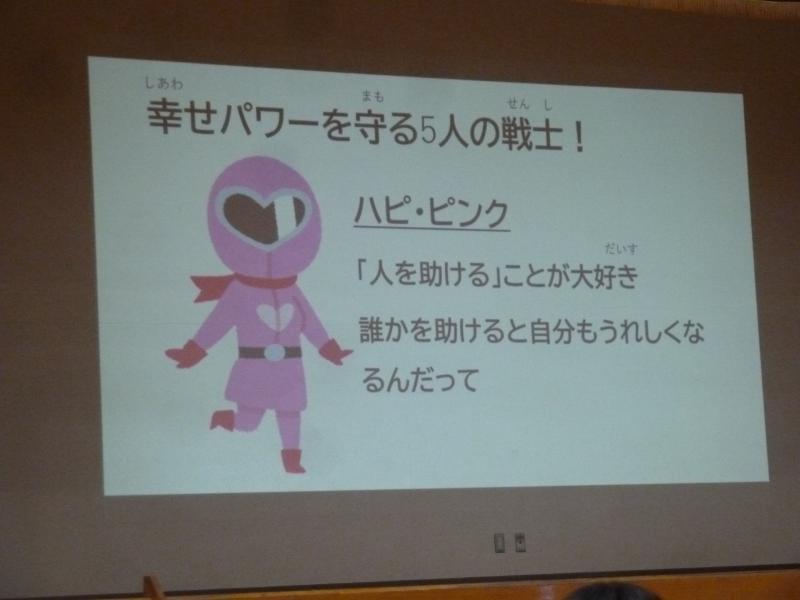

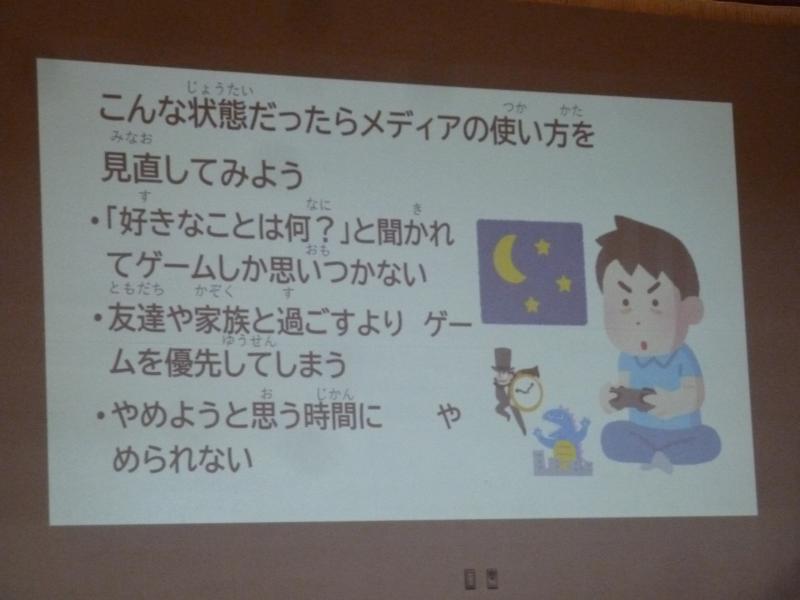

講師の橋本先生からは、どんなときに幸せを感じるかを『幸せパワー守り隊 ハピレンジャー』のキャラクターを通して紹介していただき、メディアを長時間使用することでその幸せパワーが奪われているかもしれない、ということを教えていただきました。

メディアによって、心と体の成長に大切な時間が少なくなったり、家族や友達との楽しい時間をつまらないと感じるようになったりしてしまうのはさみしいですよね。

幸せパワーが奪われないように、メディアと上手につき合っていきましょう!

4年生 校外学習

11月7日(木)、社会科の学習で鶴来浄水場と九谷焼美術館に行ってきました。

鶴来浄水場では、職員の方に質問したり、自分の目で見て確かめたりすることを通して、普段学校や家で使っている水がどのようにして「安全で安心できるおいしい水」になるのかを学ぶことができました。

九谷焼美術館では、実際に工芸品を見たり、解説を聴いたりすることを通して、石川県が誇る「九谷焼」の歴史と工芸品ができるまでの工程を学び、九谷焼の魅力を感じることができました。

3年生 校外学習に行ってきました!!

3年生でオハラ津幡工場、ふれあい昆虫館、トレインパーク白山の3か所に校外学習に行ってきました。

まず、オハラの津幡工場へ。

ここでは、会社についての説明を受けたり、実際に工場で働く様子を見学したりしました。身近なスーパーやコンビニ等で見かける商品が、実はオハラの商品であるということを知り、子ども達は驚いている様子でした。

次は、ふれあい昆虫館へ。

まずは職員の方から、珍しい昆虫を見せてもらったり、その生態について説明を受けたりしました。オオマダラの金色のさなぎやヘラクレスオオカブトなど、普段見られない貴重な昆虫を目の前で見ることができ、子ども達は興味津々でした。

最後はトレインパーク白山へ行きました。

お昼ご飯を食べた後、間近で走行する新幹線を見たり、総合車両所を見学したりしました。

また、1階の「学びと体感エリア」にて、新幹線の仕組みについて展示を見て学んだり、実際のグランクラスのシートに座ったりと、さまざまな体験をしました。

いろいろな施設の見学を通して、たくさんの学びのある、充実した一日を過ごすことができました。

4年生 交流会と点字教室

10月23日(水)に視覚障害者の方との交流教室、10月29日(火)に点字教室がありました。

交流会では、視覚障害者の方のお話を子どもたちは真剣に聞いていました。「生活を支える様々な工夫」や「便利な道具があること」を知り、実際に音が出る時計や点字教科書などを見せていただきながら、楽しそうに学んでいました。

点字教室では、点字の読み方や書き方を教えていただきました。子どもたちは学んだことを生かし、楽しみながら自分の名前を点字で書いていました。

6年 サッカー交歓会に向けての練習はじまる!

6年生は、10月30日(水)に行われる町小学校サッカー交歓会に向けて練習をスタートさせました。今日は、その2回目。

今回は、交歓会で審判としてお世話になる内灘フットボールクラブから、指導員の富沢さんとOBの上田さんに来ていただき、ゲームを通してルールや基本の動きを教えていただきました。上田さんは、あのツエーゲン金沢のゴールキーパーとして現役で活躍されている選手です。今日は、向小のみんなの激励に、お休みのところわざわざ来てくださいました。また、富沢さんも普段は内灘フットボールクラブの指導員として活躍されています。お二人とも、内灘町出身なので、今年度のサッカー交歓会のために力を貸していただけることになりました。

6年生のみんなは、チームごとにゲームをしました。まだまだ、ボールに集まり団子状態になることも多いですが、声をかけ合ってサッカーを楽しむことができました。ゲームの順番を待っている児童も、スタンドから大きな声で応援していました。来週の本番まで、チームワークを大切にしてがんばっていきましょう。

初めての運動会を終えて

先日1年生は小学校初めての運動会を終えました。

自分たちのめあてに向かって表現したり、競技に取り組んだりするだけでなく、他の学年を一生懸命応援する姿も見られ、とても嬉しく感じました。

運動会の後、それぞれの学級で、「運動会ふりかえりすごろく」に取り組みました。運動会の思い出を楽しく振り返ることができました。

『一番好きな応援を一つやってみよう』のマスに止まると、声を合わせて応援を再現していました。

運動会までに身に付けた力、運動会で得た思いをこれからの学校生活にも生かしていけるといいなと思います。

全力でがんばった運動会

先日、運動会が行われました。

清々しい秋晴れの下、「はじけるスマイル向っ子」のスローガンを掲げ、個人走・団体演技・団体競技などをはじける笑顔で頑張る子ども達の姿が見られました。

後期委員会スタート!

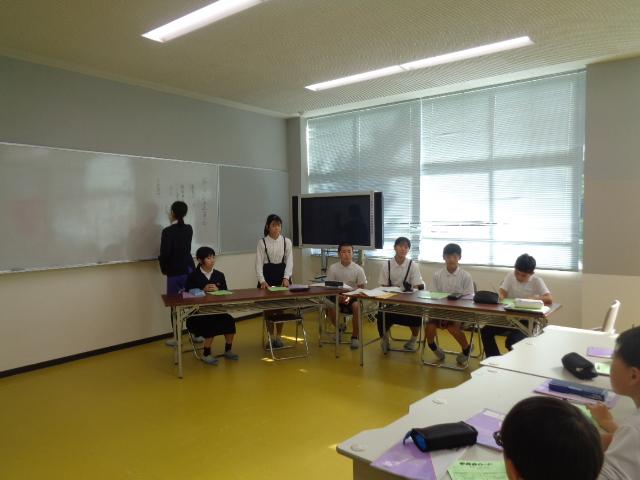

前期・後期交代の委員会がおこなわれました。

前期の活動を引き継いだり、新しいことを企画したり・・・後期の活動も楽しみですね。

みんなで協力してがんばっていきましょう!

高学年として責任を果たした運動会

10月12日(土)運動会

5・6年生は、高学年としての役割を果たし、競技だけでなく係活動も精一杯頑張りました。学校全体のために、高学年にしか出来ない仕事をやり遂げてくれました。

団体演技「能登にエールを 石川に元気を」では、フラッグに思いを込め、力強く美しい演技をしました。それぞれの児童が自分の練習の成果をしっかりと発揮できたと思います。

今回の運動会は、高学年として、勝ち負け以上に得るものがたくさんあったと感じました。

明日は いよいよ 運動会

子どもたちが練習を積み重ねてきた成果を発揮できる日がいよいよやってきます。すっきりと晴れ渡る秋空の下、今日は、どの学年も最後の練習に余念がありません。

動きをより大きくすることを意識したり、みんなで揃えるために集中したりと最後の表現の練習もばっちり。

団体競技は、入場や退場の練習をして準備万端です。

そして、午後からは、高学年による運動会の会場設営を行いました。

それぞれの係ごとに、運動会で自分たちの責任ある仕事を全うするためにお互いに声をかけあったり、動きを確かめ合ったりしていました。

明日の運動会が、今から待ち遠しいです。

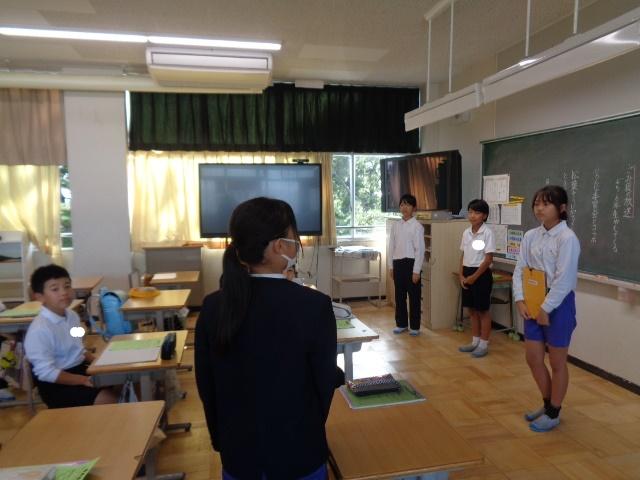

応援練習に励んでいます

運動会が近づく中、朝から学校中に元気な声が響いています。

全校で応援練習に取り組んでおり、教室に、1年から6年生の異学年で構成されたはまなすグループの子どもたちが集まり、6年生を中心に練習をしているためです。

盛り上がりを見せる子どもたちの応援の姿に、運動会本番が待ち遠しくなります。

前期児童委員会のしめくくり

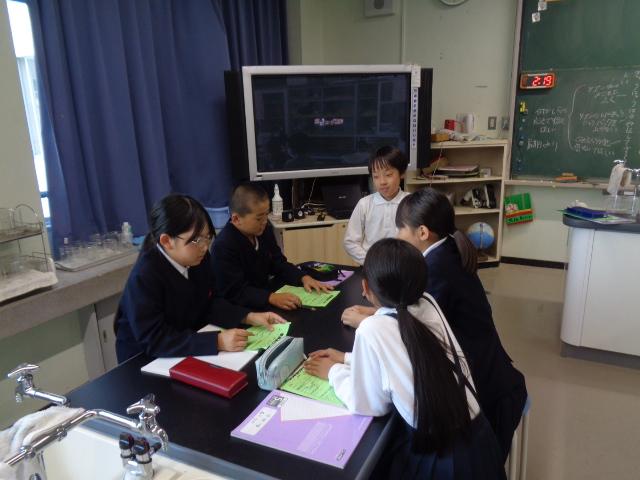

10月2日(水)の6時間目は、委員会活動の時間でした。

前期委員会のしめくくりとして、半年間の活動を振り返ったり、前期委員会から後期委員会のメンバーに伝えたいことを話し合ったりしている委員会が多かったです。

どの委員会でも、グループで、全体でと話し合いの形態を工夫しながら活発に意見を出し合っていました。

6年 トップアスリートに学ぶ~森大輔さんとの出会い~

9月27日(金)の午後から、元プロ野球選手の森大輔さんをお招きして「トップアスリートに学ぶ」という事業が本校の6年生を対象に行われました。

体ほぐしの準備運動から始まり、基本的なボールの投げ方や、バッティングの動きについて教えてくださいました。全員で野球に慣れ親しむ体験を楽しみました。

また、実技練習の後は、野球選手として波瀾万丈の生き方を乗り越えてこられた自分の体験談をお話ししてくださいました。子どもたちは、山あり谷ありの森さんの生きざまを真剣な表情で聞き入っていました。

お話の後の質問タイムでは、自分のこれからの生き方とつなげていくつか質問をしていました。子どもたちの質問を紹介します。

Q:プロ野球選手になるために、何をすればいいですか。

A:まずは、私生活が大切。特に、睡眠。寝る時間は、自分で作りだそう。おそくとも10時には寝てほしい。急には10時には出来なくてもいいので、少しずつ10時に寝るようにしていくことが大切。次に、食事が大切。自分の好きなものだけを食べるのではなく、栄養バランスを考えながら、特に、野菜や海藻を多く食べるといい。なりたい自分になるには、睡眠と栄養が一番の近道。

Q:決めたことを毎日続けるにはどうすればいいですか。

A:毎日やり続けると、時には、やりたくない気持ちになる日もあると思う。続けるには、毎日やったことを記録していくと習慣化につながる。

Q:メンタルがやられた時は、どうすればいいですか。

A:友達に聞いてもらうといい。そして、周りの人も、友達の話を聞いてあげることが大切。自分の気持ちを言葉に出すと、自分で心を整理することができる。仲間が助けてくれる。他の人に頼るといい。

どの質問にも丁寧に答えてくださり、森さんの思いが、子どもたちの心にしっかりと伝わっていたように思います。

9月27日の学校の様子より

9月27日 金曜日

一週間の終わりの学校の様子を紹介します。

運動会が近づいてきているので、運動会練習に取り組む子どもたち。

場所移動の流れを身につけるために、何度もくりかえし移動練習に取り組んでいた低学年と中学年。とてもスムーズに移動できるようになりました。先生が全体指導している間は、しっかりとお話を聞く姿もたくさん見られました。来週からは、実際に運動場に出て実際の広さを確かめながら練習を重ねていく予定です。

Englishルームでは、外国語の授業に取り組んでいました。ALTの発音をまねて元気よく英単語を練習したり、イントネーションの聞き取りに挑戦したりと、どの活動も意欲的に取り組んでいます。

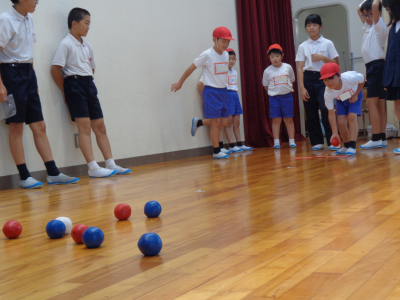

長休みには、体育委員会主催の「みんなでパラスポーツ体験」が行われていました。シッティングバレーやボッチャなどのパラスポーツに色々な学年の子どもたちが親しんでいました。車いす体験では、委員会の子が、車いすの操作を介助してくれるので、低学年の子も取り組みやすそうでした。

3時間目の予鈴が鳴ったとたん、委員会の子がてきぱきと片付けをしていた姿が頼もしかったです。

午後からは、元プロ野球選手の森大輔さんをお招きして、「トップアスリートに学ぶ」という学習を行いました。

夏の暑さも峠を越えて、どの活動も集中して取り組む向っ子がたくさん見られた一日でした。

避難訓練をしました

1学期に行った火災発生時や地震・津波発生時の避難訓練を生かして、今回は、予告なし避難訓練を行いました。

児童には、避難訓練実施期間は伝えてありましたが、その期間中のどのタイミングで訓練が始まるかは、知りません。

休み時間を思い思いの場所で過ごしていた児童は、突然の訓練の開始に慌てることなく、落ち着いて避難行動が出来ていました。

偶然、避難訓練の時間帯に来校していたお客様が、高学年の子が、低学年の子の手をつないであげて避難誘導していた場面を目にされたとのことで、素敵な子どもたちですねと褒めてくださいました。

起きてほしくはない災害ですが、万が一の時に、自分や周りの人の命を守る力をつけるために、これからも様々な想定で訓練を行っていきます。

1.2年生 運動会練習 玉入れ

運動会では、1.2年生は、2学年合同で玉入れを行う予定です。

合同練習では、2年生は1年生のお手本となるような行動が見られます。1年生も小学校での初めての運動会ということで、一生懸命先生のお話を聞いたり、2年生の真似をしたりしながら練習をしています。

そして、今日は、いよいよ運動場に出て練習しました。運動場では、実際の入場や退場の動き方や自分たちの立ち位置を確認しました。

とはいえ、熱中症も心配です。先生の説明は、体育館わきの日陰エリアを使い、暑さをしのぎました。

そのあと、日差しの下での練習となりましたが、13分ほどで切り上げて、日陰に戻った後の水分補給と冷房の入った教室でのクールダウンをしました。まだまだ暑い日は続きます。子どもたちの健康に注意しながらの練習内容を工夫していきます。

3・4年生 運動会合同練習

9月17日(火)運動会に向けて、中学年の合同練習がスタートしました。昨年度「よっちょれ」を踊った4年生が手本となり、3年生を引っ張ってくれています。

今日は、「正しく振りを覚えよう!」というめあてでグループごとに分かれ練習しました。4年生は3年生に伝わるように踊って見せたり、3年生に優しく声をかけ教えたりするなど、素敵な姿がたくさん見られました。また、3年生もそれに応えるように、真剣な表情で4年生の話を聞いたり、見たりしていました。

がらがらどんさんの読み聞かせ

9月17日 1限 5年生 がらがらどんさんの読み聞かせ

今日は「平和」に関する本を読んでいただきました。

このような機会があることで普段子どもたちがなかなか

手に取らないような本にも出会うことができます。

子どもたちは皆、真剣な顔つきで聴いていました。

貴重な機会をありがとうございました。

5年生 宿泊体験学習!

5年生の児童が国立能登青少年交流の家で宿泊体験学習を行いました。

自然のなかで、たくさんの体験活動を行い、充実した時間を過ごしました。

活動を楽しむとともに、所での生活を通して、協調性や節度を高めることができました。

1年生 ダンスの練習をがんばっています!

暑い日が続いていますが、1年生は運動会で踊るダンスの練習を頑張っています。「おおきくおどる」をめあてに練習しました。

最初は覚えるだけに必死だった1年生でしたが、だんだんと踊れるようになってくると、動きが大きくなり、顔にも笑みが見られるようになってきました。

やる気いっぱいの1年生、これからもどんどん上達していきそうです。