|

|

|

|

|

|

5年生家庭科「持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方」という単元があります。消費者としての買い物においてどのようなことに気をつけていけばいいのか、また、多様化する買い物の方法を知り、お金をどのように使っていけばいいのかを学ぶ学習です。今日は、その学習の一環として、石川県金融広報アドバイザーの北本先生、町役場の担当の方々をゲストティーチャーとしてお招きし、消費者教育を実施しました。

まずは北本先生が紹介してくださった「おこづかいゲーム」を通して、自分たちのものの買い方やお金の使い方をその場その場で確認していきました。

ピンクと青と黄のカードを1日1枚という設定でくじ引きのように選び、1000円のお小遣いの使い方について記録していくゲームです。ピンクは絶対しなければいけないカード、青はどちらか自分で選ぶカード、黄色は何も使わないカードです。初めは、どんな風に使おうかと思っている子どもたちですが、絶対使わなければいけない時に困ったり、どちらでも良い時に大きな支出をしたりすることで、次第にお金が減っていく不安や黄色いカードが出た時の安心感を体験していきます。また、青のカードで、お家のお手伝いをしたらお小遣いをもらえるのに、もらわないという選択をする子もいて、その都度理由を聞きながらゲームを進めていきました。

最後に、緑のカードを北本先生がもっていらっしゃって、「友達が300円貸してほしいといっています。あなたならどうしますか。」という言葉が書いてありました。

子どもたちの反応は様々でしたが、貸してもいいという子に意見を聞くと、「友達を信じているから」という意見が出ました。そこで北本先生は、「返ってこないかも知れない、それでもあなたはその友達と友達でいられますか」と問い返していらっしゃいました。みんなが自分のこととしてグッと考えている姿を見て、とても嬉しく思いました。

お金は、時には人間関係を壊してしまったり、人生さえも狂わせてしまうそんな大変なものであること、便利だけれども、一歩間違うと大変なことになるということを、1人1人が学んだよい学習でした。

このような機会を与えてくださった北本先生、町役場の皆様、本当にありがとうございました。

毎日とても暖かな日が続いています。空も雲も見ているだけで気持ちのよい小春日和です。

今日は、1年生が企画した、能瀬保育園の年長さんを迎えての交流会「あきでたのしむかい」がありました。みんな元気に歩いて、小学校に来てくれました。

まずは、初めのあいさつ、それからあがたっ子フォーラムで発表した「くじらぐも」の音読を披露してくれました。その後の「アサガオのこと教えます」では、春から育てたアサガオの説明や種のプレゼントがありました。

いよいよ、「秋と遊ぼう」です。1年生が遠足で拾ったドングリやまつぼっくりなどを使ったいろいろな遊びやおもちゃを考え、年長さんに教えてあげました。

年長さんが困っていたらすかさず助けてあげていた1年生。さすがお兄さんお姉さんですね。しっかりと年長さんに声をかけて優しく接することができました。年長さんたちも最初は緊張していましたが、どんどん緊張がほぐれてとても楽しんでいましたよ。

最後に感想を言い合い、終わりのあいさつをして会は終わりました。

年長さんたちは、秋で作ったお土産のプレゼントをたくさんもらい、みんなにっこにこの笑顔でしたよ。

2月には、能瀬保育園以外のこども園や幼稚園から英田小学校に来年度入学する新1年生を、全員招待する会も予定しています。元気に学校に来れることを祈っていますね。

1年生の皆さん、楽しい会を開いてくれてどうもありがとうございました

毎日暖かな日が続きます。

学校の正面に小高い山があり、そのてっぺんに1本の木があります。朝、玄関に立って子どもたちを迎えていると、今日はトンビが止まり、高い木の上から子どもたちの登校を見守ってくれていました。

元気なあがたっ子たちは、校庭のモミジバフウの下で、本当に楽しそうに遊んでいます。体育の授業でも、運動場をいっぱいに使ってサッカーをする姿が見られました。

子どもたちは、学習にも一生懸命取り組んでいます。ご紹介しますね。

1年生は、明日の能瀬保育園との交流会のリハーサルや国語科「じどうしゃくらべ」の学習をしていました。

明日はいよいよ能瀬保育園の皆さんがきて、秋を使ったおもちゃで交流会をします。楽しみですね。国語科ではじどうしゃくらべ」の文の中からクレーン車のしごととつくりを読み取っていました。

2年生。国語科と生活科です。

国語科「おもちゃのつくり方を説明しよう」という単元では、自分の作ったことのあるおもちゃを出し合い、説明書を書いてお友達に知らせるという単元であることを知り、学習の流れの見通しを持たせていました。生活科では、秋の自然を見つける活動をしていました。「たくさん見つけた~」とお話してくれました。

3年生。図工の時間では、ペットボトルに紙粘土を貼り付け、思い思いの作品を作っていました。

子どもたちの発想って本当に豊かですね。教師が一斉に話しかけているのに、出来上がる作品はこんなにもそれぞれ個性的です。見ているととっても楽しくなりました。あと1時間で仕上げるそうです。後片付けも全員がしっかりと時間が来たら手を止めて片付けていました。やる時と片付ける時のルールもとても大切ですね。

4年生。国語科「慣用句」の学習の発展として、オリジナル「慣用句辞典」を作成していました。

一生懸命、国語辞典を引きながら、慣用句の意味や例文づくりをしていました。どんな辞典ができるのか楽しみですね。ぜひ全校のみんなにも、広めてくれると嬉しいです。

5年生。国語科と音楽科です。

国語科「固有種が教えてくれること」の学習は今年から教科書に新しく掲載された内容です。初め・中・終わりにわけ、見出しをつけて長い説明文を整理しながら読み取っていました。これから図表やグラフ、写真と文章を使ってのかかわりや効果を見つけていきます。音楽科では、「キリマンジャロ」の合奏に向けて、鍵盤ハーモニカを練習していました。1時間でかなり上手になり、最後は、ピアノとのアンサンブルを楽しむことができました。

6年生。算数科と国語科です。

算数科では、少人数学習を行っています。じっくり考えるクラスでは、少ない人数でゆっくりじっくり考えを深めていました。最初の問題では、なかなか自分の考えを持てずに戸惑っていた児童もいましたが、みんなで考えを出し合いながらやり方を確かめ、適用題ではほとんどの子が答えを自分で求めることができていました。

国語科「日本文化を発信しよう」の学習では、金沢の魅力を調べたグループごとに、パンフレットを作成していました。パンプレットの書き方を学習し、構成、割り付けを決めていく作業を考えていました。どんなパンフレットができるかとても楽しみです。

あがたっ子たちは、今日も元気で1日を終えました。明日もまた、様々な学習にしっかりと取り組みましょうね

11月とはいえ、本当に暖かな一日でした。こんな秋の日を「小春日和」というのですね。あがたっ子は元気に運動場に出て、体を動かしています。学校のモミジバフウも葉を落とし始め、子どもたちは落ち葉遊びに夢中です。

そして、校長室にも嬉しいプレゼントが届きました。

こころ優しいあがたっ子。私の心まで温めてくれました。本当にありがとう

さて、今日は学校訪問といって、県教育委員会、町教育委員会の先生方があがたっ子の学習や生活の様子を見に来てくださいました。たくさんのお客様がいらっしゃっても、あがたっ子たちは、いつもと同じように生き生きと頑張っていました。

教育委員会の皆様には、あがたっ子のよいところをたくさんほめていただきました。また、こんなところをよくするとさらによくなるというところも教えていただきました。

今日は、教職員にとっても、学びの日となりました。あがたっ子がさらに向上できるよう、今後とも研鑽に努めて参ります。県教育委員会 町教育委員会の皆様、ご指導いただき誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

11月は児童虐待防止推進月間です。

英田小学校では、11月当初生徒指導だより「子育てでストップ体罰」を作成し、全家庭に配布いたしました。もうお読みいただけたと思います。

この度、文部科学大臣より、児童虐待根絶に向けての提言がなされました。そこでホームページで、保護者の皆様にも提言と本校生徒指導だよりを再度お知らせいたします。また「学校だより」の11月の欄にも掲載しましたので、ご覧ください。

なお、生徒指導だよりの資料の一部は、北陸中日新聞サンデー版を参考に作成いたしておりますが、北陸中日新聞社様には掲載の許可をいただいておりますので、ご承知ください。

文科大臣メッセージ.pdf 生徒指導だより【11月号】.pdf

今朝学校前で子どもを迎えていたら、山蔭に虹がうっすらとかかりました。するとそれを見た1年生が、「にじ」の歌を玄関で歌ってくれました。

「きっと明日は、いい天気~」ほんとにかわいい歌声をありがとう。今日はとっても嬉しい朝でした

さて、いつも学校のために様々なことにご協力いただいている英田地区くらし安心ネットワーク委員会と津幡町社会福祉協議会、英田公民館の皆様のお力をお借りし、4年生の総合的な学習の一環として、「子どもができるボランティア(災害編)」講座を開きました。

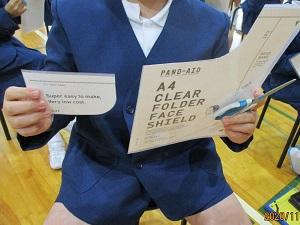

はじめに、山崎委員長様からご挨拶をいただき、社会福祉協議会の北村様をからこの学習について説明していただきました。その後、みんなで災害時にクリアファイルを使ったフェイスガード作りをしました。

私たちは、災害のとき避難所で生活しなければならないことはなんとなくわかってはいますが、実際の避難所でどんなことが困るのか、またコロナ禍ではどんなことに気をつけなければいけないのか、お話を聞きました。

たくさんの人と暮らすには、いろいろな人がいることを理解し、それを認め受け入れること、そしてお年寄りや赤ちゃんなどに寄り添って生活することの大変さや難しさも分かりました。またトイレの不便さは想像以上で、簡易トイレが設置できるまでの2週間は、全部自分たちで処理しなければならないこともわかりました。

その後、「子どもにできること」という視点でお話していただき、実際にお年寄りの方々を想定して、避難所での話し相手になったり欲しいものを持ってきてあげたりするボランティア活動を体験しました。

1回目は、まだ要領を得ず、なんとなく距離があるがした子どもたち。そこで、作戦タイムをとり、どうしたらもっとお互いの気持ちが通じるか考えることにしました。すると、子どもたちの動きがとてもよくなり、目の位置を合わせるためにひざまづいたり、身を乗り出して笑顔でうなづきながら会話したりする子も増えてきました。

最後の感想では、「子どもにもできることがあるんだと分かった」という子どもたちに対して、地域の方から、「子どもしかできないこともあるのだ」というお話をいただきました。

子どもが話しかけるだけで笑顔になるなんて、子どもたちがもっているパワーはすごいのですね。やはり「子どは地域の宝」です。本当に子どものもっている力で、地域をもっともっと盛り上げていければいいなぁと感じました。

お忙しい中、このような機会をご準備いただいた津幡町社会福祉協議会の皆様、英田地区くらし安心ネットワーク委員会、英田公民館の皆様、本当にありがとうございました。これからもご指導よろしくお願いいたします。

暦の上ではもう冬ということですが、日に日に校庭のモミジバフウが美しく色づき、子どもたちもきれいな落ち葉さがしに夢中になっています。

さて、今日の午後、文化庁 文化芸術による子ども育成事業の公演(今月末実施予定)に先立ち、劇団影法師の皆様によるワークショップが行われました。

これは、今度実際に観賞する中国影絵人形劇「西遊記」に興味を持ってもらうためと、当日簡単な共演をするために行われたものです。

まずは中国影絵「皮影戯」(ピーインシ―)の説明をしていただきました。

いよいよワークショップです。4つの人形、魚・蝶・蛙・亀の中から1つを選んで、その人形を作りました。

みんなで教え合いながら、みんな時間のたつのも忘れて、一生懸命作っていました。亀や蛙は、かなり難しかったのですが、みんななんとか仕上げることができました。

また、早く仕上がった魚や蝶を作った子どもたちは、スクリーンで影絵体験もしました。

つくり方も動かし方もとっても難しかったけれど、影法師のスタッフの方々に丁寧に教えていただいたおかげで何とかやり遂げることができました。

劇団影法師の皆さん、遠くからお越しいただき、またたくさんのご準備とご指導をいただき、本当にありがとうございました。今度の公演も、楽しみにしております。

学校に地域の方々から、たくさんのお花が届けられました。

鉢に入った菊は、先日 英田公民館の文化祭に出品された菊花展に参加された方のご厚意で、学校に飾らせていただいているものです。玄関と校長室に置かせていただきました。

またスプレー菊は、いつも給食ボランティアに来ていただいている方が、持ってきてくださいました。子どもたちの目に触れるように図書室の前に飾ったところ、本当にいい匂いが広がっています。子どもたちも鼻を近づけて「いい匂い~」とつぶやいています。

皆様、本当にありがとうございます。

そして前回も紹介した中庭の草むしりボランティアですが、集会でみんなのために働いてくれたことを紹介したところ、3回目にはさらにたくさんの子どもたちがお手伝いをしてくれました。みんなのおかげで、こんな素敵な中庭になりました。

重いブロックを一生懸命運んでくれたり、草をむしってくれたりとみんなが参加してくれたおかげで、こんなに素敵な中庭になりました。ブロックが固定してなくて、まだ遊ぶことはできませんが、これから少しづつ整備して、みんなが安全に楽しく過ごせる中庭にして行けたらいいと思っています。

あがたっ子の皆さん、これからもボランティアにぜひ協力してくださいね。そして花いっぱいの素敵な学校にしていきましょうね

11月3日に行われたいしかわっ子駅伝の記録賞の伝達を、校長室で行いました。

まずは、女子駅伝チーム。12位という、近年の英田小学校では最高の順位となりました。「ご声援ありがとうございました」とキャプテンМさんがしっかりとあいさつしてくれました。みんなほんとにいい笑顔でした。

その後、男子チームと駅伝練習に参加した児童全員にも、記録賞を渡しました。

男子も女子も、本当によく頑張りましたね。頑張ったことは、決してうそをつきません。この経験を生かし、これからの皆さんがさらに成長することを、心から願っています。

本当によく頑張りました。おめでとうございました

いしかわ教育ウィーク関連事業の1つとして、今日は「あがたっ子フォーラム」(学習発表会)を行いました。

1~6年生が学習の一つを体育館で発表し、保護者の皆さんにも見ていただきました。司会は、企画委員会が行いました。

はじめは、4年生「あがたっ子器械運動交歓会」です。

発表は跳び箱とマットだけでしたが、音楽に合わせたり友達と動きを合わせたりしながら、どちらの種目も頑張りました。以前よりみんなとても上手になっていて、スプリング系の技もあり、とってもカッコよかったです。

次は、1年生の音読劇「くじらぐも」です。

「天までとどけ、1、2、3!」「もっと高く、もっと高く」子ども役と雲のくじら役に分かれて、とっても上手に音読しました。大きな声で、はっきりと音読することができましたね。途中ではオリジナルの歌も入り、とっも可愛らしかったです。

2年生。「お手紙」の音読劇です。

がまくん、かえるくん、かたつむりくん、ナレーターに分かれ、お面をかぶりました。役になりきって気持ちを込めて音読できました。お手紙が来なくて、怒ってしまったがまくん、それをみてとっても困ったかえるくん、のんきにやってきたかたつむりくんなど、みんなその役になりきっていてみている私たちも笑顔になってしまう楽しい音読劇でした。 2年生は、1つのセリフを何人かで声を揃えて言うこともできていました。とっても上手で感心しました。

3年生。社会科で見学に行ったスーパーマーケット「どんたく」の勉強で分かったことをクイズにした「どんたクイズ」です。

どんたくのクイズに、1年生も大喜び。グループでクイズのプレゼンテーション資料を作り、発表してくれました。みんな声がとっても大きくて、内容も工夫していましたね。でも一番感心したのは、自分たちが見学で「お客さんの願いとお店の工夫はつながっている」と分かり、それをみんなに伝えようとクイズを作ってくれたところです。とっても素晴らしい発表でした。

いよいよ高学年、まずは5年生。総合的な学習の時間で学んだことをグループに分かれて発表してくれました。

米作りの暦やそれぞれの作業の紹介、水辺の学校で学んだ河北潟の水質や稀少な生き物、森林学習で学んだ林業やモデルハウスで体験した木の香り等、私たちの身近にある自然環境をさらに深く考えるために積んだ体験を発表してくれました。今はまだ、体験したことが主でしたが、これからさらに追求していくことで、私たちに今できることに繋がっていくことでしょう。今後の更なる高まりを期待しています。

そして6年生。校外学習でグループ別に調べた、「金沢の魅力」の発表です。

歴史と文化の町「金沢」。私たちは今後、他の都道府県や外国の人たちとさらに接していく機会が増えていくことでしょう。「金沢」はまさに世界にも誇れるものがたくさんあるとても魅力的な都市です。この石川に生まれた私たちが、まずは金沢の歴史や文化を知り、さらに日本や世界とつながっていければ素晴らしいことですね。今後、この体験をどのように生かしていくか、楽しみです。

保護者の皆さんも、約80名の方が、入れ替わりながら参観してくださいました。今年の教育ウィークは、各教室での授業参観、学校公開はできませんでしたが、体育館での活動を主に公開させていただきました。

お忙しい中、たくさんの方々のご参観、ありがとうございました。今後とも、学校の教育活動に、ご理解ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

今年のいしかわ教育ウィークは11月1日~7日です。本校では、コロナウィルス感染防止のため、例年行われている学校公開はせず、2つの特色ある関連行事を実施させていただくこととしました。

その1つが、例年行われている「朝霞太鼓体験教室」です。「朝霞太鼓」とは、平成7年に結成された和太鼓チームです。 朝霞という名前は、河北潟周辺の集落に古くから伝わる「朝霞(あさか)」というめでたい時などに唄われた祝い歌にちなんで名付けたそうです。 自然からの恵みへの感謝や、人と人とのつながり、そして、「笑顔の輪」の大切さを和太鼓を通して表現したいと願い、多くのイベントにも出演なさっています。

すてきな演奏を聞いた後、太鼓や和楽器の紹介を兼ねて一つ一つの音色を味わいました。

大太鼓、胴太鼓、桶太鼓、締太鼓、篠笛など、一つ一つの音色の違いがよく分かりました。

その後、体操をしてから太鼓の体験をさせていただきました。

太鼓の先生のリズムを真似して子どもたちも太鼓を打ちます。だんだんスピードが早くなったり、ポーズが入ったりくるっと回ったりもしました。難しくなっても子どもたちは見様見真似で、どんどん上達していきました。その後、ペットボトルを太鼓の上において太鼓を打ちました。太鼓の先生のように、高く飛ばすにはどうしたらいいのか考えながら打つと、どんどんみんなもペットボトルを高く飛ばせるようになってきました。最後は、3人組でローテーションしながら太鼓を打っていきました。とっても上手に協力しながら、順番に太鼓を打つことができました。

朝霞太鼓の皆様、本当に丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

11月3日文化の日、西部緑地公園陸上競技場において毎年恒例のいしかわっ子駅伝が開催されました。

今年は、新型コロナウィルス感染防止のため、エントリーした学校の中で予選を行い、タイム上位25校が選ばれ本選が行われました。本校は男女ともエントリーしましたが、女子だけが予選を通過し、本選に出場することができました。

天気は曇り。寒さ対策を万全にしたあがたっ子たちにとっては、ちょっと暑いくらいでしたが、雨が降らないことを願っていました。

キャプテンМさんの激走で1区は9位。3区のHさんは区間8位、他のみんなも全員区間10位以内のタイムを取りました。総合成績は12位でしたが、全員ベストタイムでのゴールでした。その後の記録会に参加したTさんも約30秒も自己ベストを更新しました。本当に素晴らしかったです。

この結果を出すことができたのは、自分の努力・頑張りはもちろんのことですが、それだけではなく、やはりたくさんの人の応援があったからだと思います。

本選には出られなかったけれど、最後まで練習に付き合ってくれた男子のみんなや女子達。朝練・放課後練習を見てくださった多くの先生方。そして励まして下さった保護者の方々。そして応援してくれたあがたっ子みんなのおかけだと思います。皆さん、本当にありがとうございました。

あがたっ子の頑張りと温かなチームワークでつかんだ素晴らしい成績に、心からの拍手を送りますおめでとうございます

11月になりました。今朝は大変な雨でしたが、子どもたちは元気に登校しています。

今日は、2限目に11月の全校集会をしました。

表彰伝達では、社会を明るくする運動標語コンクール、それから校内マラソン大会の表彰をしました。受賞の皆さんおめでとうございます!

校長先生の話の後、明日いしかわっ子駅伝に参加する児童の壮行会をしました。

今年はコロナ禍での大会のため、例年とは違い、参加を希望した100校近くの中から上位男女各25校しかさんかできないということで、惜しくも女子だけが本選出場となりましたが、今まで一緒に練習してきた男子や大会には出られないけれども毎日がんばって練習していた児童も紹介され、全校児童の大きな拍手を受けました。

明日出場する皆さんは、ぜひ精いっぱいの力を発揮してきてくださいね。全員がベストタイムでゴールできますように、心から応援しています

その後、今月の学習目標、生活目標の話がありました。

学習目標は、「家庭学習をがんばろう」です。今日から毎日家庭学習がんばりカードで、どれぐらいの時間、お家で学習に取り組んだかを記録していきます。

生活目標は、「気持ちのよい言葉づかいをしよう」です。クラスで決めた5つの心が温かくなる言葉をクラスで毎日使えるようにしていきます。どちらもあがたっ子がさらにレベルアップするためのとても大切なめあてですね。お家の方々もぜひご協力ください。

最後は、児童集会です。後期委員会の委員長の自己紹介です。

みんなのために、一生懸命頑張ってくれる委員会。その中心となって働いてくれる6年生たち。本当に頼もしいです。

後期もどうぞよろしくお願いしますね。

明日はハロウィン!ということで今日はおおぞら・つばさ合同でハロウィンパーティーをしました

ハロウィンパーティーでは,6月から一生懸命育ててきた地元の食材「まこもだけ」を使って,まこものきんぴらを作りました。調理実習の目標は,協力して作ることでした。子どもたちは役割分担をし,自分にできることをしっかりとしていました。先生が何も言わなくても流し台のまこもの皮を拾っていて,とても素敵でした

写真は,まこもだけの皮をむいているところです。(左)

自立活動で作ったハロウィンの飾りを背景に,作ったまこもだけのきんぴらとおばけポーズ。(右)

4年生は、1学期に社会科で、水道の勉強をしました。実は今、谷内交差点から学校の前まで耐震水道管の工事をしているということで、今日、埋まってしまう前の水道管を見せていただくことになりました。

前日に社会科担当の先生がお願いに行ったところ、快く引き受けてくださった上に、安全のためにヘルメットを着け、5人ずつ見学をさせていただきました。

埋められている水道管は、直径が90㎝もあるそうです。そしてこれらの水道管は、鶴来の浄水場から能登島までつながっているのです。曲がった道では、曲がっている管をそのカーブの角度に合わせて調整していきます。実際に、カーブのついた管も見せていただきました。すごいですね。

私たちの暮らしは、決して私たちだけではない「誰か」のおかげで成り立っているのです。もしこのような工事の方々がいなければ、水や電気はもちろん、あらゆるものが使えずとても不便な暮らしになるでしょう。私たちたちのためにいろいろなお世話やお仕事をしてくださっている方がいることを、決して忘れてはいけませんね。

明後日から11月。23日は、勤労感謝の日でもあります。コロナ禍でお世話になった方に折り鶴を折った「みんなでつながろう 英田小学校プロジェクト」。今月は、私たちの周りで私たちのために尽くしてくださっている方々に、感謝する手紙を書いてお渡ししようと考えています。

4つの「あ」の1つ、「ありがとう」の気持ちを大切にして、それを伝えられるあがたっ子になっていきましょう。

今日は、ハロウィン

3年生のおおぞらの男の子が、ハロウィンの衣装を着て、お世話になった先生にありがとうの気持ちを伝えてくれていました。

ハロウィンって、ほんとは、お菓子をもらいに子どもたちがいろんな家を回って歩くのですが、子どもからもらうという逆のパターンでした。でも、とってもかわいい衣装に思わずにっこり。

プレゼントの中身は、なんと自分たちが育てたサツマイモでした。あったかい気持ちがいっぱい詰まったプレゼント、食べたら、おなかも心もぽかぽかになりますね。

こちらこそ本当にありがとうございました

秋日和の毎日が続いています。校庭のモミジバフウは、秋の陽ざしを浴びて本当にきれいです。

29・30日 2日間のお昼休み、教頭先生の呼びかけで、中庭の草むしりボランティアを募集したところ、たくさんの子どもたちがお手伝いをしに来てくれました。

ボランティアに来てくれた子は、紙に名前を書いてから作業をします。2日間でのべ57人の子どもたちが進んで手伝ってくれました。本当にありがとう

この中庭は、少しずつお花も増えてきて、みんなの心を癒してくれています。そんな場所を自分たちできれいにしたいと思って手伝ってくれた子がたくさんいたことは、とても嬉しいことです。

「誰かのために」「みんなのために」進んで働くあがたっ子たち、おかげでとってもきれいになりました。

昼休みの草むしりボランティアは、あと1回ほどやる予定です。次もたくさんの皆さんのご協力を待っています

1年生の教室の前に、素敵なリースが飾られました。

自分たちが育てたアサガオのつるでリースの土台を作り、校外学習で森林公園に行った時にひろった自然のものや毛糸などを使って飾りつけをしました。とっても素敵ですね。

また国語では、いよいよ漢字の練習を始めました。

ひらがな、かたかな、そしてかん字と、1年生はたくさんの文字を覚えていきます。大変ですが頑張ってくださいね。

2年生は、九九の練習に取り組んでいます。

すらすらいうことができるようにいっぱい練習してくださいね。応援しています。

また音楽の時間は、2拍子のリズムをそれぞれのグループで打ち、歌と合わせています。

前回は2人でしたが、今度はグループで歌に合わせていました。相手のグループにつられないようにしっかりとリズム打ちができるといいですね。

どんどん力をつけている2年生、楽しみです

3年生は今、算数科でコンパスを使って学習をしています。今日は、少人数のクラスでコマの模様をコンパスを使って描いていました。

コンパスでの模様づくりは、中心がどこになるのかしっかりとイメージしなければ難しいですね。工作用紙の方眼を利用して描いていましたが、なかなか難しくて悪戦苦闘していました。だからこそなおさら出来上がったコマを使って遊ぶ姿はとても嬉しそうでした。

また今週から4・5年生がランチルームでの給食を始めました。

しばらくは暑さのため、教室での給食を実施していましたが、気温も随分下がって来たので、月曜日からランチルームでの給食を再開しました。5年生は、1学期も経験しているせいか、静かに待つ姿勢など4年生のよいお手本となってくれました

今月の生活目標も意識し、足の裏を付けた椅子の座り方にも気をつけながら、静かに食べましょうね。

心地よい秋晴れのもと、マラソン大会を実施しました。朝から子どもたちは、いつも以上に元気いっぱいで、今までのゴーゴーマラソン(業間運動)で鍛えた、あがたっ子の体力と精神力を発揮できそうな予感がしました。

はじめは、低学年からです。低学年は1kmのコースを1周走ります。

開会式の中で、各学年の代表の児童が、自分のめあてを発表しました。それから準備体操です。2年生が号令をかけて、自分たちで進めました。

いよいよマラソンのスタートです。初めは2年生女子、男子、次は1年生女子、男子です。みんな一生懸命走りました。特に1年生は、はじめてのマラソン大会でした。全員完走しました。

次は中学年です。中学年は1kmのコースを2周、つまり2Km走ります。

中学年も開会式の中で、代表の児童が、自分のめあてを発表しました。3年生は、代表児童が「がんばるぞ」と言い、みんなで「オー」という掛け声をかけました。4年生は、選手宣誓のスタイルで、「宣誓、我々4年生は最後まで走り抜くことを誓います」というような発表でした。どちらもとても元気いっぱい、気合いっぱいの発表でした。それから準備体操です。これも自分たちで進めていました。

いよいよマラソンのスタートです。初めは3年生女子、男子、次は4年生女子、男子です。みんな一生懸命走りました。特に3年生は、今年から2週になったのできっと大変だったことでしょう。でも全員最後まで走り抜きました。

最後は高学年です。高学年は1kmのコースを3周、3Km走ります。

5年生女子、男子、6年生女子、男子の順でスタートしました。5年生はやはり初めてレースで3Km走るので大変だったと思います。そして6年生は小学校最後のマラソン大会。全員が参加し、全員完走でした。

マラソン大会は、決して順位ではありません。まずは自分のめあてをしっかり持って、最後まで走り抜くこと、そして自分の今までのタイムより少しでも早く走ることができれば素晴らしいと思います。ですから今年は、自分の1回目に走ったタイムより1秒でも早く走れたら、ジャンプ賞を渡すこととしました。

頑張ったあがたっ子たち。これからも自分自身を超えて、さらにジャンプしていってほしいと願っています。