サイト内検索

トップページ

学校日誌

錦高日記7月10日(水) ~食券販売の陰に・・・~

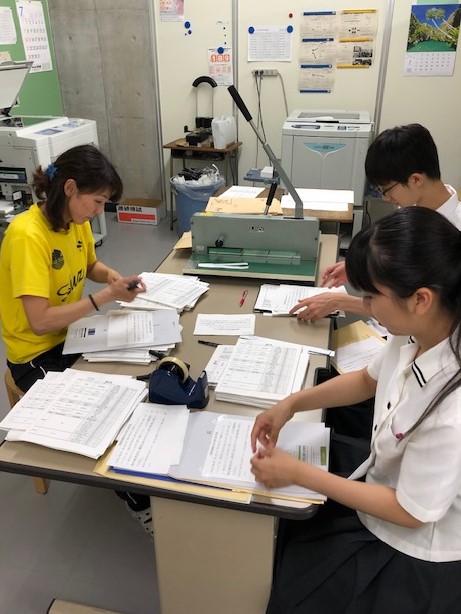

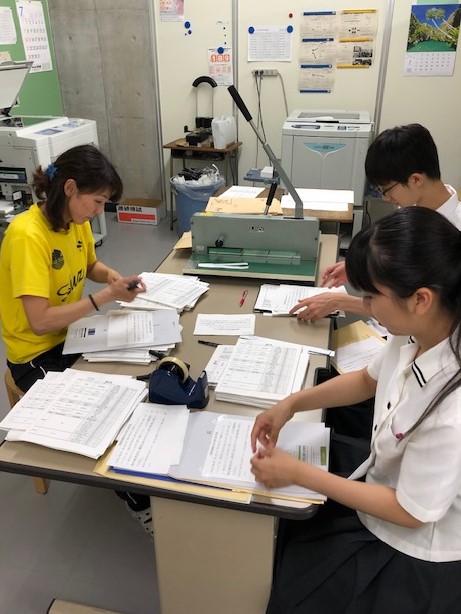

本日から明日にかけて、紫錦祭の模擬店の食券購入(本校生徒用分)申し込み期間となります。実は、昨日の野球部壮行式の後に、3年生による模擬店のCMがありました。各クラスの代表者がより目立つよう(より工夫して)自分たちの販売品をPRしていましたが、その陰で、夕方遅くまで申し込み用紙等を準備し各クラスの人数分だけきちんと袋詰めする地味な作業を黙々と行っている総務委員の活躍も見られました。(お疲れ様、本当に感謝してますよ!!)

皆さん、紫錦祭は大いに盛り上がっていってほしいのですが、一つの行事をつくるためにその準備・運営のために汗をかいている教員や生徒諸君がいることは決して忘れないでいてくださいね。

皆さん、紫錦祭は大いに盛り上がっていってほしいのですが、一つの行事をつくるためにその準備・運営のために汗をかいている教員や生徒諸君がいることは決して忘れないでいてくださいね。

にしき日和7月10日(水) ~男子テニス部紹介by新聞部~

錦丘高校の男子テニス部は毎日広いテニスコートでのびのびと練習しています。練習の雰囲気から先輩後輩の仲の良さが伝わってきて、見ている側も元気をもらえる気がします。県新人戦の団体戦でベスト4を目標に日々練習に励んでいます。

錦高日記7月9日(火)Ⅱ ~野球部壮行式~

本日7限目に野球部の壮行式が行われました。まず、生徒会長の35H井原空大さんが激励の言葉を述べた後、堀義明校長先生が「元気に(ベンチでもスタンドでも声を出し続けること)、明るく(ピンチでも笑顔を忘れないこと)、たくましく(10点とられたら11点取り返す気持ちを持ち続けること)戦ってほしい」という応援メッセージを送られ、さらに「栄冠は君に輝く」の替え歌を歌って激励されました。その後、ホーム応援団・陸上部・サッカー部・男女バスケット部・男子バレー部の有志で構成された応援団によって、エールが送られました。そのなかで、生徒全員が”同窓会タオル”を振り回して一緒に激励する場面や校歌及び錦高応援歌「梅章健児」を声を合わせて歌う場面も見られました。最後に、野球部主将の33H原田虎太郎さんが必勝の決意を述べて式を終えました。

錦高日記7月9日(火)Ⅰ ~いざ、全国大会へ!!~

8月に全国大会に出場する部・同好会の横断幕が掲げられました。大会に出場するのは、放送、書道、小倉百人一首かるた、文芸、新体操の選手たちです。最後までしっかりと練習して、当日は平常心で最高のパフォーマンスを見せてください。応援してます!!

錦高日記7月8日(月)Ⅱ ~高文連文化教室~

本日午後、高文連主催の文化教室が開催され、本校の生徒は『EMPTY KRAFT』のコンサートを金沢歌劇座で鑑賞しました。コンサートでは、音楽やダンスの種類や歴史について楽しく学ぶことができました。

生徒に感想を聞いたところ「普段体験できないような体験ができてとても楽しかったです」「今までになく盛り上がることができて、とても楽しかったです」との声が聞かれました。

コンサートの後半は、生徒だけでなく先生方も一緒になってダンスを踊り、充実した時間を過ごすことができました。

錦高日記7月8日(月)Ⅰ ~縁の下の力持ち~

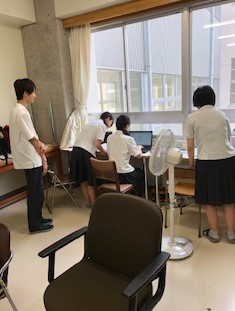

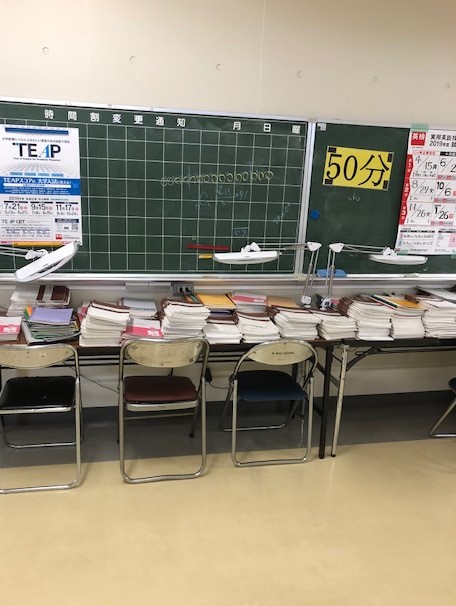

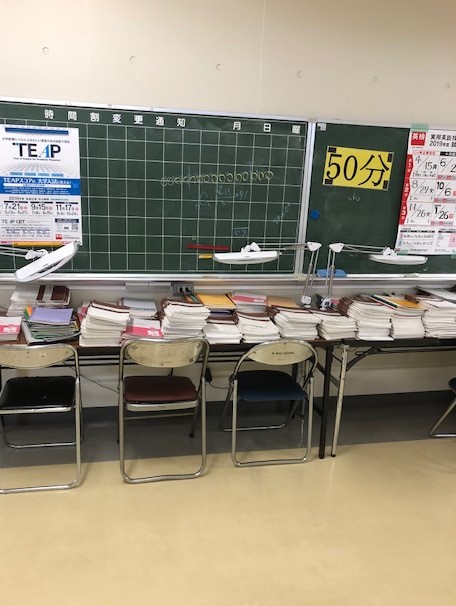

放課後の生徒会室の様子です。7月17日~19日にかけて学年毎の球技大会が予定されており、その抽選会やプログラム作成等の準備をしているところです。本校には、生徒会役員の他に「総務委員」という係があり、自主的に学校行事等の運営に関わってくれています。(いつもありがとうね!)本校行事の様々なものが彼ら彼女らの丁寧な準備によって成り立っているといっても過言ではありません。本日午後は高文連文化教室があり、生徒全員が金沢歌劇座に行っていました。しかし、今日も明日行われる予定の抽選会準備のため、学校へ戻ってきてその準備作業をこなす役員たち・委員たちの姿を見ることができています。

錦高日記7月5日(金) Ⅱ~憩いの場所は復活したけれど・・~

期末試験が終了した3日(水)から、クローズされていた購買前の憩いのスペースがまた使用できるようになっています。この間、設置してあるゴミ箱のゴミの分別状況はやや改善したものの、不法な物は依然捨てられているようです。明日から土日、外部模擬試験も実施されます。今度こそ、本校の生徒たち全員が、公共のスペースをルールを守って使ってくれるのでしょうか?見守っていきたいと思います。

錦高日記7月5日(金)Ⅰ ~誰もみてはいないけれど・・~

朝7時前の2年生の教室です。前日の放課後に教室のワックスがけを行っています。物音がするのでのぞいてみたところ、一人の生徒が黙々と廊下のイスと机を教室の中に運んでいるところでした。「もう少し仲間が来てからやったら。」と声かけすると、「そのうち来ると思いますから。」と手を休めずに返答が・・・。このような生徒がいる学校に勤務できて幸せだなと思いました。

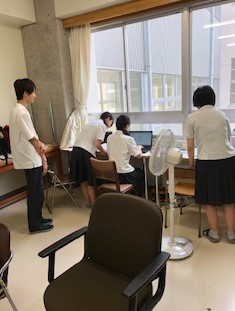

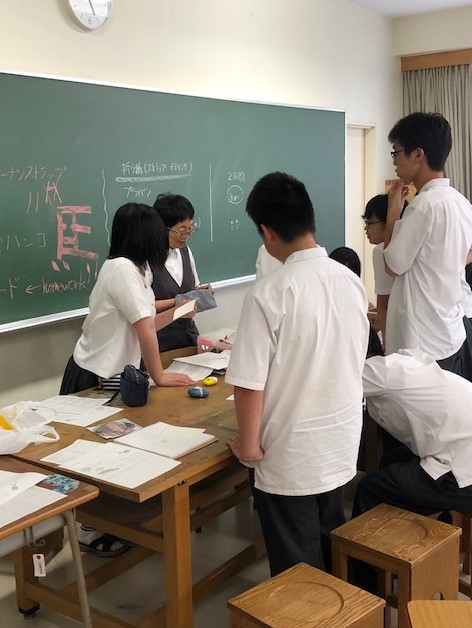

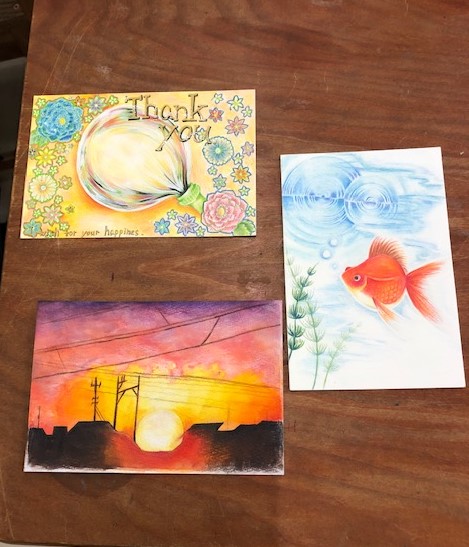

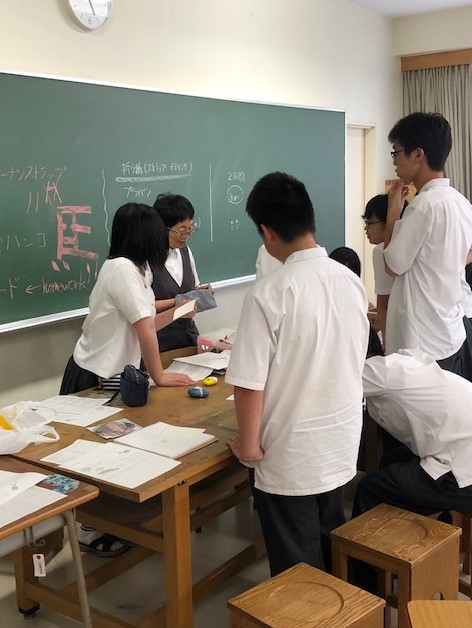

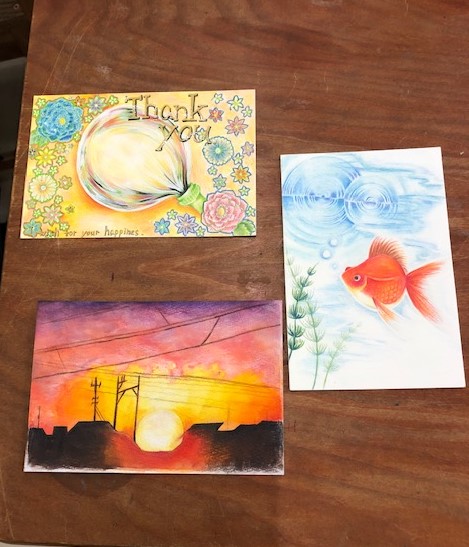

錦高日記7月4日(木) ~紫錦祭に向けて前進中~

期末試験が終了し、学校のいたるところで、8月29日(木)、30日(金)に行われる紫錦祭の準備が進められています。今日は美術部の皆さんの活動場所をのぞいたところ、生徒たちと顧問の先生が一緒になって、知恵を絞って企画を考えている最中でした。皆楽しそうに自由に意見を交わしている様子が印象的でした。平日開催となるのですが、地元の小中学生や近隣の方々も楽しめるものになっていってほしいと期待しています。

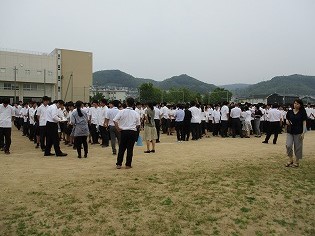

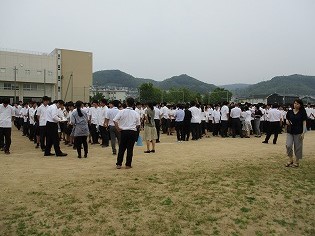

錦高日記7月3日(水) ~避難訓練~

本日7限目に、避難訓練がありました。(防災訓練「シェイクアウトいしかわ」に参加しました。)M9.0の大規模地震とともに校舎内で火災が起こったという想定で、 1次避難(教室内での対応)⇒震動終了後の対応(教職員による生徒の安否・危険箇所の確認など)⇒警報器作動後の対応(教職員による初期消火など)⇒2次避難(グラウンドへの避難、人員確認) というシミュレーションを行いました。先生方も生徒たちも真剣な顔でこれらを行い、特にグラウンドに集まってくる生徒たちの姿勢は立派で、移動中の私語はほとんど見られませんでした。講評をいただいた消防署職員の方からは、職員・生徒ともに素晴らしい訓練態度であったこと、本校校舎は県下の中でも耐震構造が特にしっかりしていることなどを話していただきました。

にしき日和7月3日(水) ~サッカー部紹介by新聞部~

錦丘高校のサッカー部は、県新人大会ベスト8を目標にして日々の練習に励んでいます。仲間とパスを繋ぎながら決める力強いシュートと、和気あいあいとした雰囲気が錦丘高校サッカー部の見どころです。

学年通信7月号発行のお知らせ

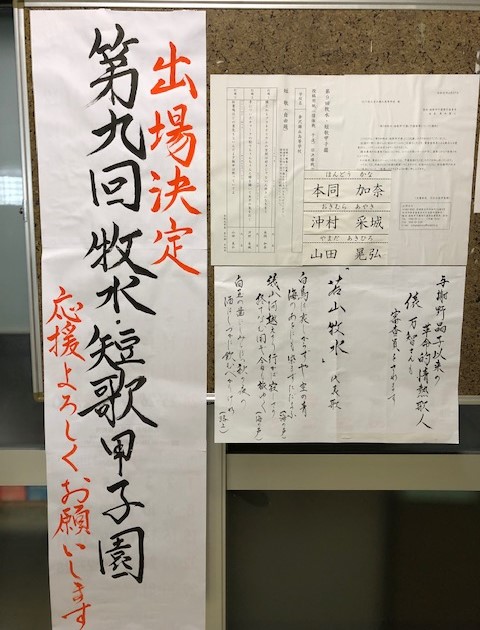

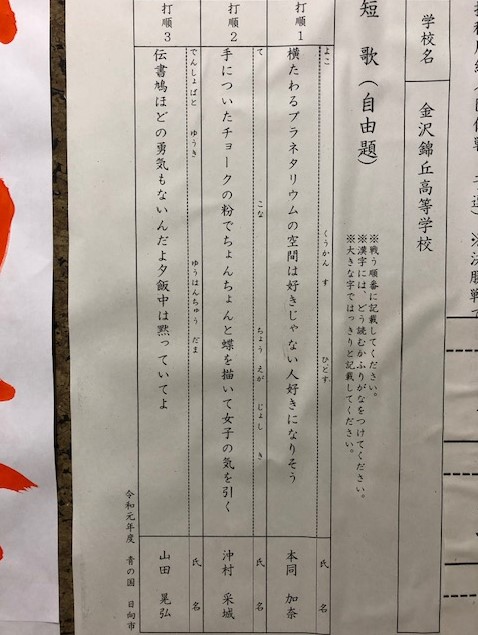

錦高日記7月2日(火) ~短歌甲子園出場決定!~

5日間にわたった長い試験が終わるとともに、嬉しいニュースが一つ飛び込んできました。俳句甲子園(愛媛県松山市)の出場に続いて、本校の第9回牧水・短歌甲子園(宮崎県日向市)への出場が決定しました。さすが”文芸活動に強い錦丘高校”の面目躍如ということで、両大会に出場するのは、北陸地区では本校だけとなります。8月17日(土)18日(日)に、12チームの全国予選通過校が当地に集い、指定された題詠で2試合ずつ競技をする「1次リーグ」を皮切りに勝負が繰り広げられます。野球部とともに、また応援よろしくお願いいたします。

錦高日記7月1日(月) ~期末試験4日目・野球部チーム自己分析~

期末試験4日目が終了しました。本日は体調を崩して、別室での受験を希望する生徒さんが多くみられ心配したのですが、何とか明日まで頑張っていただきたいと強く願います。明日は数学があります。本日も、各職員室にはたくさんの生徒たちが来ています。

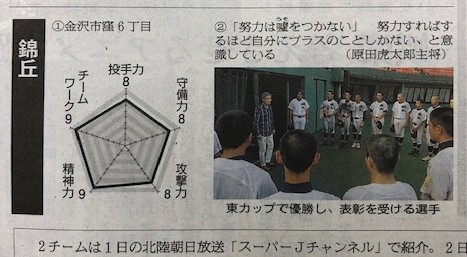

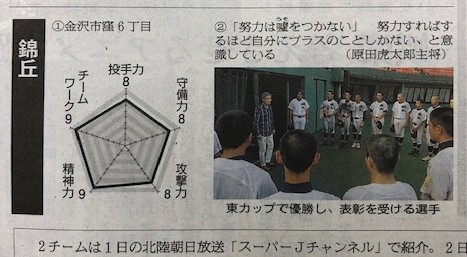

ところで、今朝の新聞に本校野球部のチーム自己分析が掲載されていました。また、今夕にはHABの「ボクらの夏2019」(17:36頃から放映予定)にて、その活動も紹介されます。興味ある方は、是非ご覧ください。

(朝日新聞 7月1日付け)

ところで、今朝の新聞に本校野球部のチーム自己分析が掲載されていました。また、今夕にはHABの「ボクらの夏2019」(17:36頃から放映予定)にて、その活動も紹介されます。興味ある方は、是非ご覧ください。

(朝日新聞 7月1日付け)

錦高日記6月28日(金) ~購買販売も楽じゃない?!~

期末試験3日目が終了しました。実は今日のお昼、購買のパンが大量に売れ残り、本校の若い先生方にお願いして買いに来てもらいました。試験3日目ともなると生徒さんたちが疲れて休息を優先させる(?)こと、土日が挟まることで勉強時間が確保されあせらなくてもいいこと・外で食べてくることも可能なこと、月曜日に数学や理科(3年生は物理がありますが・・)の科目が行われず文系科目となっていることなどで、校内で昼食を食べる生徒が少なかったものと思われます。聞くところによると購買職員の方々は、毎日、試験科目の並びや行事予定や天気予報などをいろいろ考慮して、パンの発注量を変えているそうです。(思っている以上に大変なんですね。お疲れ様です!)

錦高日記6月27日(木) ~思いやりの気持ち(公共の場所の使用状況から)~

期末試験の2日目が終了し、今日も多くの生徒が学校の色々な場所に残って勉強しています。大変残念なことが1件。現在、購買前の憩いのスペースが閉鎖されてしまっています。(期末試験終了後には解除の予定。)以前より、このスペースでは勉強後のゴミの放置や設置されているゴミ箱への分別のないゴミ投棄や中身が入ったままのものなどの投棄が問題となっていました。5月の中間試験の際にも生徒たちに注意指導をしたのですが、修正されることなく、やむを得ず今回の処置となりました。心ない行動をとる者はほんの一部であるはずなのですが、本校の生徒には、毎朝、誰かがこのスペースの清掃をし、金沢市の条例に基づいてゴミ箱のゴミを時間をかけて分別しながら捨てなければならないことまで想像し、他人を思いやれる人間でいてほしいと望んでいます。

錦高日記6月26日(水) Ⅱ ~期末試験1日目~

いよいよ本日より期末試験が始まりました。試験後、会心の出来(?)でにんまりする顔や「数学まったくできんかった!」という悲鳴のような声をあげる生徒さんも見られました。ところで、試験勉強をするなかで、たくさんの課題をこなす必要があったはずです。(これからを生きていくために)無駄になる努力は一つもありません(ただし、テストの点に直接つながらない努力はある)ので、提出物はきちんと出していくよう心がけましょう!

以下に、本日からの試験の時間割を掲載します。

R1 1学期期末試験 時間割.pdf

以下に、本日からの試験の時間割を掲載します。

R1 1学期期末試験 時間割.pdf

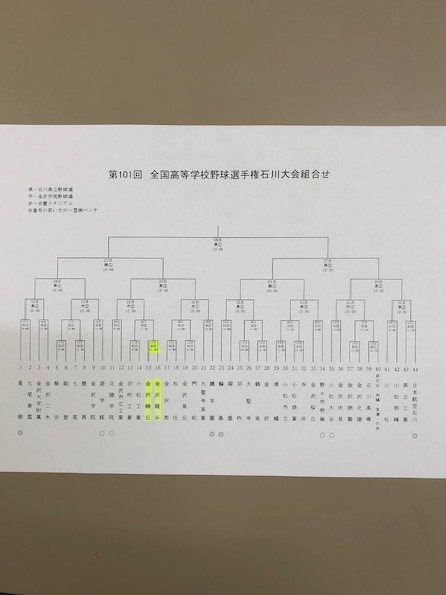

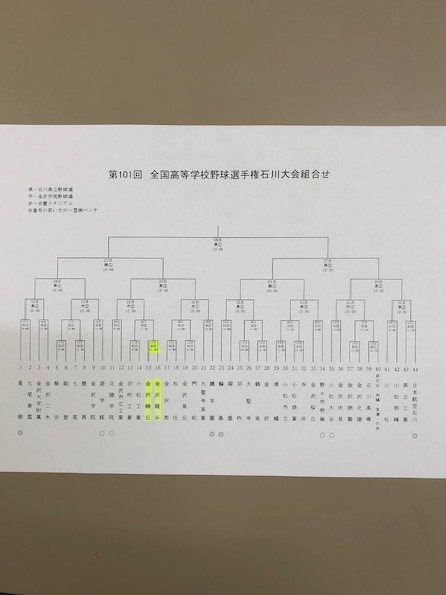

錦高日記6月26日(水)Ⅰ ~野球部の県予選抽選結果~

本日の午後、全国高等学校野球選手権石川大会の組み合わせ抽選会がありました。本校の1回戦の試合は、7月14日(日)11:30~ 石川県立野球場、対戦相手は金沢龍谷高校と決まりました。3年生にとっては、これまでの集大成となる大会です。これまでの努力を出し切りますので、どうか応援をよろしくお願いします!(球場での応援で、皆で一つになりませんか。)

また、7月1日(月)17:36~ HAB放映の「ボクらの夏2019」にて、本校の野球部が紹介されますので、こちらの方もお楽しみに!!

また、7月1日(月)17:36~ HAB放映の「ボクらの夏2019」にて、本校の野球部が紹介されますので、こちらの方もお楽しみに!!

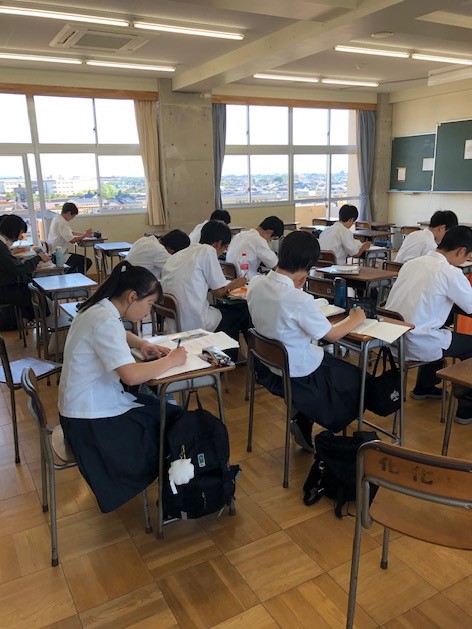

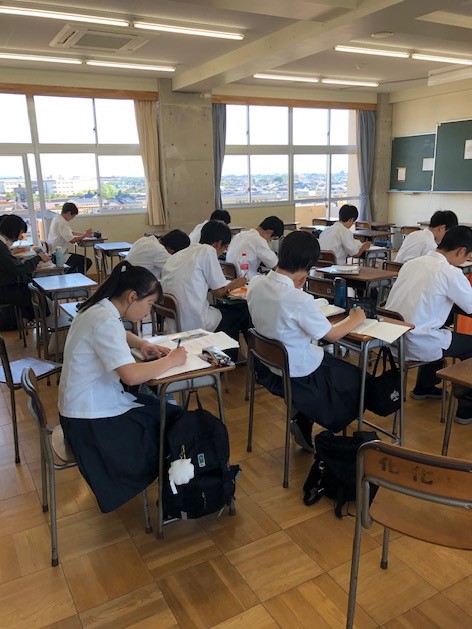

錦高日記6月25日(火) ~期末試験前日の教室で~

17時30分頃の1年生のある教室の様子です。(たくさんの生徒が勉強していました。)廊下を歩いていたところ、思いがけず教室の中の生徒が挨拶の声をかけてくれました。また、「私たち(のクラス)は今頑張ってますよ。」という心強い会話まで交わすことができました。教員として本当に嬉しい瞬間でした。先生、応援してるからね!

にしき日和6月25日(火) ~華道部紹介by新聞部~

放課後、講義室の前を通るとときどき見かける華道部の人たち。ふだんはあまり目立つことのない部ですが、毎年紫錦祭で行われる作品展には高校生がつくったとは思えないような華やかで迫力のある本格的な作品ばかりがそろいます。華道部の今後の活躍に期待です!

リンク

学校連絡先

〒921-8151

金沢市窪6丁目218番地

TEL: 076-241-8341

FAX: 076-241-8495

お知らせ

◆2027いしかわ総文ウェブサイト(プレオープン)

◆新型コロナウィルス感染症、インフルエンザなど、特定の感染症で学校を休んだ方(R6.4/5以降)

「学校において予防すべき感染症」による欠席届(R6_0405以降).pdf

◆不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/documents/r06shiengaido.pdf

車による送迎マナー遵守のお願い

※HP訪問者数:平成31年4月26日より

0

0

5

5

7

1

9

7

2