学校日記

12月8日 令和7年度 1人住まいのお年寄りへの年賀状作成

本校では、平成元年度から、輪島市社会福祉協議会門前支所のご協力を頂き、一人住まいのお年寄りに年賀状を作成し、お送りしてきました。ここ門前地区でも多くの方がお一人で新年を迎えようとしている中、少しでも心温まる活動をと思い、本年度は1,2年生が中心となって、生徒一人一人が年賀状作成に取り組みました。

期末考査の最終日ですが、高校生らしく、心のこもった年賀状ができたでしょうか。地域の方々へ日頃の感謝と高校生からの元気、「新年のご挨拶」が届きますように。

宛名を年賀状に。

図案も考えて。

周りと相談しながら、

アイディアを出し合う。

綺麗に書かねば。

心を込めて。

高校生らしく、

宛名書きも筆ペンの調子を見つつ。

2年生修学旅行in沖縄 4日目

修学旅行最終日となる4日目は、名残惜しい気持ちを抱きつつ、旅の思い出を胸に沖縄を後にしました。

朝一番に向かったのは、沖縄の歴史と文化の象徴である首里城です。世界遺産である守礼門の前で記念写真を撮り、再建中の正殿を遠目に眺めながら、琉球王国の歴史や、困難に立ち向かう沖縄の方々の強い思いに触れることができました。美しい朱色の建物や石垣は、生徒たちの目に深く焼き付いたことでしょう。来年の秋には再建されるということで、生徒たちにはリベンジしてほしいと思います。

首里城見学後、那覇空港へ移動・出発いたしました。移動中のバスでは、バスガイドさんによる「ユイユイ」の歌唱に合いの手を入れ、「またやーさい(またやーたい)」の挨拶でお別れをしました。飛行機の中で昼食をとりながら、楽しかった4日間の思い出を語り合って最後の時間を過ごしました。

飛行機は予定通り小松空港に到着し、バスで学校へ戻りました。疲れが見えるものの、生徒たちの顔は達成感と充実感に満ちていました。学校到着後、解散式を行い、それぞれの家路につきました。

この修学旅行を通して、生徒たちは沖縄の美しい自然、歴史、文化に触れるとともに、平和の尊さを学び、また集団生活を通じて友情を深めることができました。これもひとえに、事前の準備からご理解とご協力をいただきました保護者の皆さま、そして温かく見守ってくださった地域の方々のおかげでございます。

今回の経験を活かし、生徒たちがさらに成長できるよう、今後も指導してまいります。4日間の修学旅行、本当にありがとうございました。

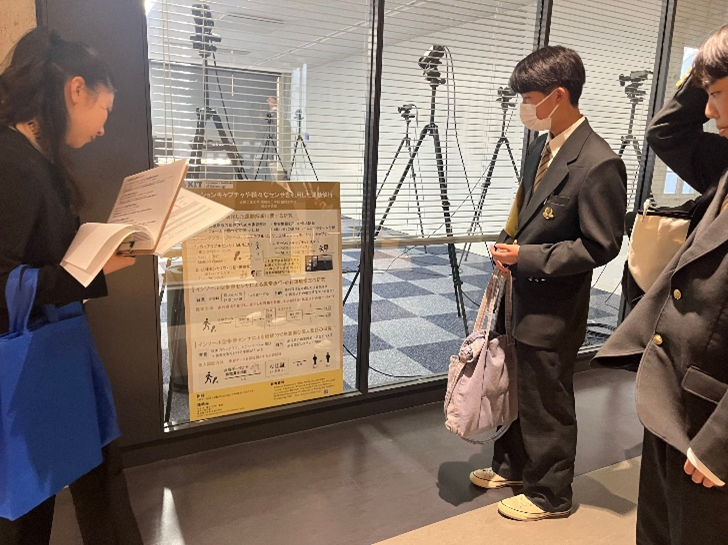

1年生 上級学校見学会に行ってきました!

11月20日(木)は1年生で上級学校見学会に行ってきました。

午前中は金沢工業大学を訪問しました。

混雑を避けて、まずは学生食堂で昼食をとりました。

食後は、3グループに分かれて学内を見学させていただきました。

eスポーツで地域の活性化に向けたイベントを行なったり、ドローンや3Dプリンターを使って研究を行なったりしているという説明に加え、見たことのない機材や充実した学習環境を目の当たりにして、驚きと興奮の連続でした。

午後は北陸大学を訪問しました。

北陸大学では「各学部での学びが社会でどのように活かすことができるのか」ということを、心理学部での学びを例に説明していただきました。心理学がお菓子のパッケージや商品の陳列等に活かせることについて、生徒の皆さんは驚いていました。

また、2027年度から新設予定の人文社会学部メディア情報学環についての説明も聞かせていただきました。

今回の見学が、皆さん一人ひとりが自分の進路についてより深く考えるための参考になっていれば幸いです。

今ある時間を、未来の自分のために有意義に活用していきましょう!

2年生修学旅行in沖縄 3日目

修学旅行も3日目となりました。この旅では念願の青空に恵まれ、太陽の光に照らされた海がいっそう輝いていました。

午前中は、沖縄戦の歴史について学び、平和の尊さについて考えるための平和学習に取り組みました。まずは、ひめゆりの塔で黙祷を捧げ、ひめゆり平和祈念資料館を訪れました。戦争の悲惨さ、そして懸命に生き抜いた方々の足跡に触れ、生徒たちは皆、真剣な表情で展示物に見入っていました。その後、旧海軍司令部壕へ移動しました。実際に使用された壕の中を歩き、当時の厳しい状況を肌で感じました。

移動のバス内では、バスガイドさんによる「島唄」の歌唱を聴き、平和を祈念しました。生徒一人ひとりが、未来へ平和をつなぐことの重要性について深く考え、学びを深めることができました。

昼食は、サザンビーチホテルでのビュッフェです。広大な海を眺めながらの食事となりました。

平和学習の後、おきなわワールドへ移動しました。ここでは、壮大な玉泉洞を見学したり、沖縄の伝統芸能であるエイサーを鑑賞したりと、沖縄の文化や自然に触れることができました。

午後からは、那覇市の中心部である国際通りで自主研修を行いました。総合的な探究の時間における班に応じたグループで、活動につながるような目標を立ててから臨みました。お土産を選んだり、沖縄ならではのスイーツに舌鼓を打ったりしながら、沖縄の街の賑わいを体験することができました。事前の計画を活かし、協力しながら行動する姿が見られました。

夕食は、国際通りにあるサムズアンカーイン国際通り店にてステーキをいただきました。分厚いお肉をシェフが目の前で調理してくださる様子に、生徒たちは目を輝かせ、出来立ての美味しいステーキを味わいました。どのテーブルも笑顔で夕食の時間を過ごしていました。

生徒たちは、4日間の思い出を語り合いながら、帰路に向けてしっかりと身体を休めています。いよいよ明日は最終日です。門前高校へ戻ってくるまでが修学旅行!最後まで気を抜かず、学ぶ姿勢を大事にしながら、旅を終えたいと思います。

2年生修学旅行in沖縄 2日目

修学旅行2日目は、沖縄の豊かな自然と、マリンアクティビティを心ゆくまで堪能する一日となります。活動に備え、朝からビュッフェでエネルギーを補給しました。

午前中は、沖縄の代名詞とも言える美ら海水族館を訪れました。生徒たちの多くは、巨大な水槽「黒潮の海」で優雅に泳ぐジンベエザメやマ ンタの迫力に圧倒されていました。沖縄の海の神秘を間近に感じ、熱心に写真を撮ったり、展示を観察したりと、学習と観光を両立して楽しむことができました。イルカのオキちゃんショーでは、歓声をあげてパフォーマンスに見入るようすもありました。最後には、1000円クジに挑戦する生徒の姿がほとんど。結果はなんと、2等を当てた生徒がいました!

昼食は、沖縄名物の一つであるタコライスをいただきました。彩り豊かなタコライスは生徒たちにも好評で、午後からの活動に十分備えることができました。

午後は、沖縄の透明度の高い海でのマリンアクティビティです。曇り空と強風で、活動ができるのか懸念されましたが、安全に留意しながら実施することができました。生徒たちは、いくつかのグループに分かれて、シュノーケルないしクルージング活動を体験しました。その後、ロケットボートに乗って沖まで繰り出しました。活動を待つ間、のんびりと泳いだり、ビーチバレーをしたりと、疲れをまったく感じさせないくらいに沖縄の海を満喫していました。

夕食のビュッフェを食べ終わったあと、サプライズで花火をすることに!冷たい海風にさらされながらも、思い出に残るような時間を過ごしました。

2日目を通して、学年での絆をさらに深めることができました。明日は、午前には平和学習、午後には沖縄の文化を肌で感じられるような活動が待っています。旅も折り返しとなりますが、まだまだ沖縄のことを学んでほしいと思います。

2年生修学旅行in沖縄 1日目

11月18日(火)より3泊4日の日程で、沖縄での2年生修学旅行が始まりました。なお、本修学旅行の目的を以下のように設定しております。

(1)校外の自然・文化・産業・生活・歴史等に触れることで知見を広げ、校内における学習活動を充実発展させる。

(2)団体行動を通して、集団行動のきまりを守り活動することで協調性や道徳心を学び、状況に応じた判断のもと適切な行動をとる実践の場とすることで、思考力や判断力を育む。

(3)沖縄での学習を通して、平和と友好に対して主体的に考え取り組もうとする態度を育む。

朝早くから、大きな荷物と期待に胸を膨らませた生徒たちが学校に集合しました。心なしか、普段よりも早い登校だったような気がします。定刻になり、先生方もお見送りしてくれた中、2年生は元気に出発しました。

まずはバスで小松空港へ向かいます。搭乗手続きを済ませ、ロビーで昼食をとりました。ご飯を食べ終わった生徒が、率先してゴミを分別する姿が見られました。

ようやく搭乗時間になると、初めての飛行機に緊張する生徒もちらほら。風の強い日だったので、機内の揺れに「ジェットコースターみたい」と率直な感想を口にしながら、なんとか無事に那覇へ降り立ちました。石川県の肌を切るような寒さはありませんが、強風により、思っていたよりも暖かいとは感じませんでした。

そのまま向かったのは空港近くの瀬長島ウミカジテラスです。白を基調としたおしゃれな施設で、さっそく沖縄らしい雰囲気を味わいました。天気が良ければ美しい夕日が見られたのですが、あいにくの天候と時間帯で、残念ながらお預けとなってしまいました。それでも、目についた飲食店でテイクアウトに駆け込んだり、目星をつけていたお店でTシャツを購入したりと、思うままに楽しむ様子が見られました。

その後1時間ほどバスに揺られ、宿泊先のホテルへ到着しました。夕食は、ビュッフェかBBQのどちらかを選びました。とくに男子生徒は何度も何度もおかわりをしており、「(キャパシティが)わかりません」と、シメまでたっぷりと堪能していました。

沖縄に来るまでに大きなハプニングもなく、一日を終えることができました。2日目も楽しく学びある時間となるよう願っています。

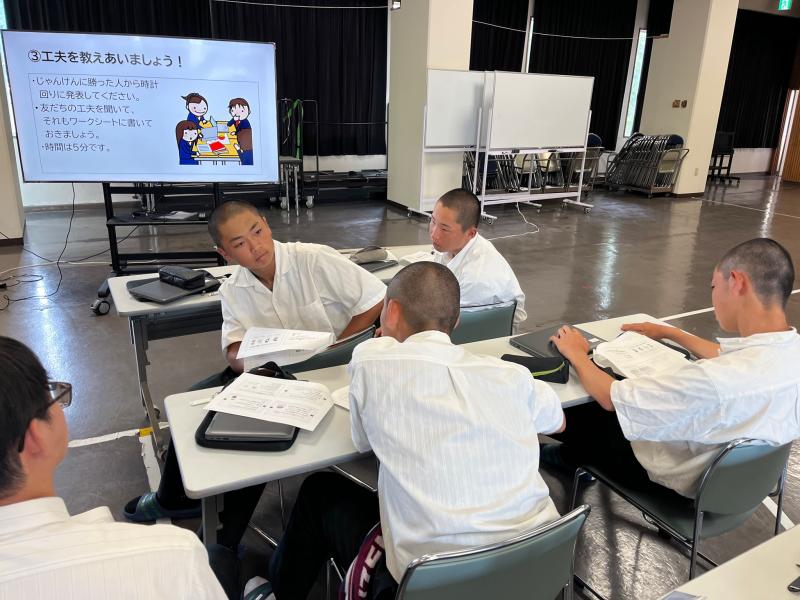

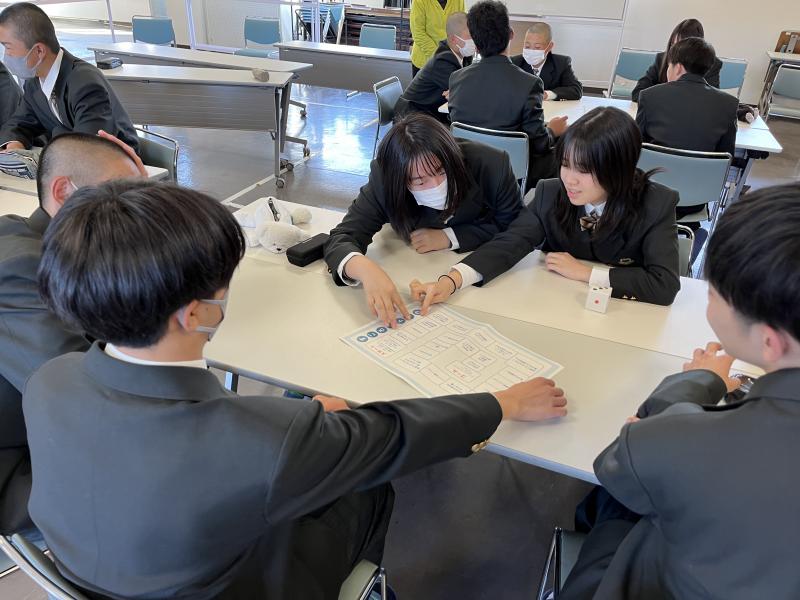

中高特支合同選挙出前講座

令和7年10月20日(月)、本校1年生25名、門前中学校3年生13名、七尾特別支援学校輪島分校6名を対象とした、中高特支合同選挙出前講座がおこなわれました。この行事は、連携型中高一貫教育の行事として毎年実施されています。会場となった門前会館3階ホールには、実際に使用される記載台や計数機が設置され、投票所の雰囲気を感じながら選挙を経験できる良い機会となりました。

まずは、選挙の意義や選挙制度についての講話をたまわりました。選挙管理委員会の方からお話を聞くことで、授業で習う内容であっても理解がより深まるように感じました。

模擬選挙では、参議院選挙区選出議員選挙という設定で投票をおこ

ないました。模擬選挙公報をよく読んだうえで、思い思いの候補者を選び、投票箱に向かう生徒たちのすがたが見られました。また、一部生徒は投票事務従事者として、投票管理者や受付等の役割も体験できました。その様子をうかがいながら、将来、公務員として選挙を運営する人や、立候補者として選挙活動をする人が出ることに期待が高まりました。

運営にご協力いただきました、輪島市選挙管理委員会 大下 様、朝川 様 ならびに、石川県選挙管理委員会 奥能登事務局 山田 様、お忙しいなか貴重なお時間をいただき誠に感謝申し上げます。今後も主権者教育の一環としてこの行事を続けていき、若者たちの意識向上につとめたいと考えております。

10月9日(木) 秋空のもと体育祭を実施!

秋も深まり日中でも過ごしやすくなった10月9日(木)、すみわたる青空の下で体育祭が行われました。いろいろと工夫を凝らし、全体のプログラムはもちろんのこと、選手宣誓も赤団と青団の両団長で組み体操をして行うなど、様々な場面で生徒達の活躍が見られました。

学年対抗の競技ばかりでなく、学年混合の縦割りチームの競技、障害物競走やしっぽ取りなどの個人競技、綱引きや大玉転がし、そしてドッジボールなどのチーム競技もあり、多種多様なプログラムで競技にも応援にも熱が入った1日となりました。

選手宣誓

・輪投げ ・大玉転がし

・お邪魔女玉入れ ・綱引き

・しっぽ取り ・障害物競走

・段ボールツムツム ・デカパン

・ドッジボール ・水運び

・ダンス ・大縄飛び

令和7年度グッドマナーキャンペーンを実施しました

9月9日(火)~12日(金)の4日間、登校時の7:45~8:05の時間帯で、皆さんのご協力の下、グッドマナーキャンペーンを行いました。

グッドマナーキャンペーンは、公共マナーの大切さや交通ルールの遵守を呼びかけるキャンペーンを県下一斉に実施する期間です。今年度も門前中学校に加え、門前東・西小学校との合同挨拶運動も兼ねて、小学校・中学校・保護者・地域との連携を図り実施しました。生徒たちは登校時、交通ルールを守り、元気に挨拶をしていました。ご協力ありがとうございました。

『門高祭 響 ~協力で作る僕らのステージ、 今日を最高の思い出に~』

8月30日(土)、門前高校体育館と門前会館が会場となった『門高祭(文化祭)』が開催されました。当日は、天候にも恵まれ、たくさんの人々が来場されました。

今年は、吹奏楽部の発表、全校生徒による合唱、各クラスの模擬店CM、模擬店の営業のみならず、地元総持寺での地域の方々も交えた脱出ゲームなど盛りだくさんの内容となりました。

写真も一部ですが、掲載します。

吹奏楽部の発表

全校生徒による「ダーリン(Mrs. Green Apple)」合唱

各クラスの模擬店CM

模擬店の様子

總持寺 祖院での脱出ゲームの様子

7月8日(火) 石川県立音楽堂にて、野村萬斎さんによる「山月記・名人伝」を鑑賞

石川県立音楽堂のアーティステック・クリエイティブ・ディレクターも勤める狂言師の野村萬斎さんが、「子どもたちに本格的な舞台を楽しんでほしい」との思いで始まった舞台「山月記・名人伝」公演。今年は、能登高等学校と本校が石川県立音楽堂に招かれ、本物の舞台芸術を鑑賞してきました。

単なるお芝居ではなく狂言の手法や古典芸能の技法を取り入れた舞台で、生徒達は作者である中島敦の世界を十分に堪能し、「役者さん達の表情や声、動きによって物語が立体的に感じられた。」、「2つの物語から自分を制することの難しさを感じ、日々の中で感情に流されず、努力を続けようと思った。」、「弱さを含めて自分自身を認めてあげることの大切さが分かった。」、「文章を読むことでは味わえない迫力、登場人物の心情などを感じることができた。」、「努力してきたことに誇りを持って生きるべきだと思った。」、「本当に大切なことは何か、自分を見失わずに生きるにはどうすればいいのかを考えさせられた。」というような感想があがっていました。

「山月記」より トラとなった李徴がウサギを食らうシーン

終演後は、能登高校と本校の生徒会長がお礼の言葉を述べました

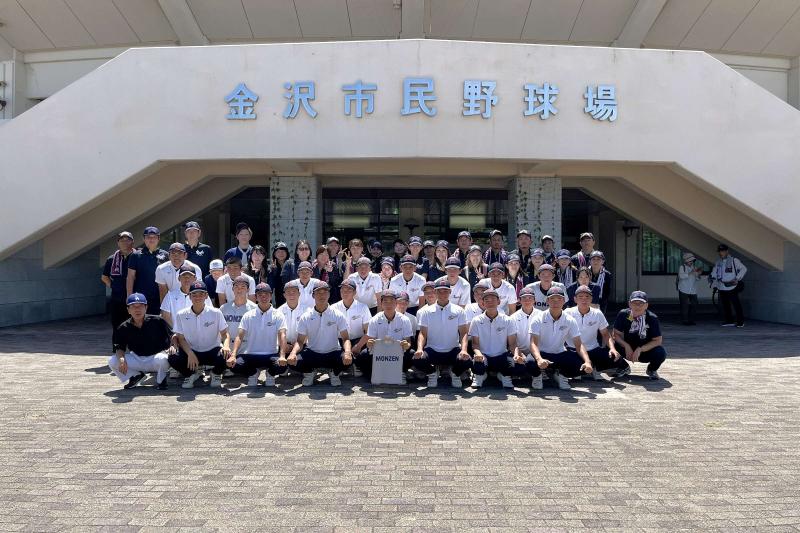

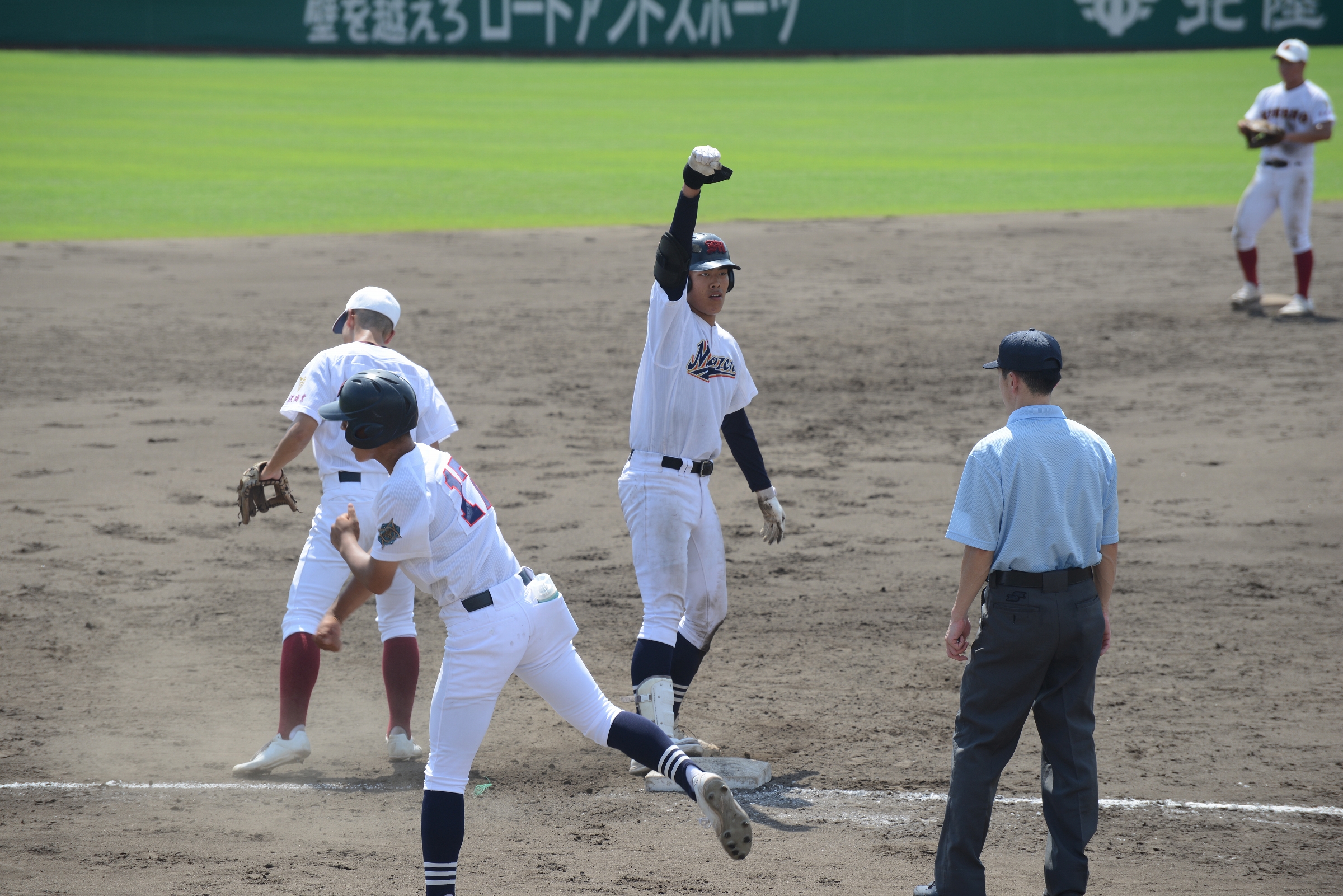

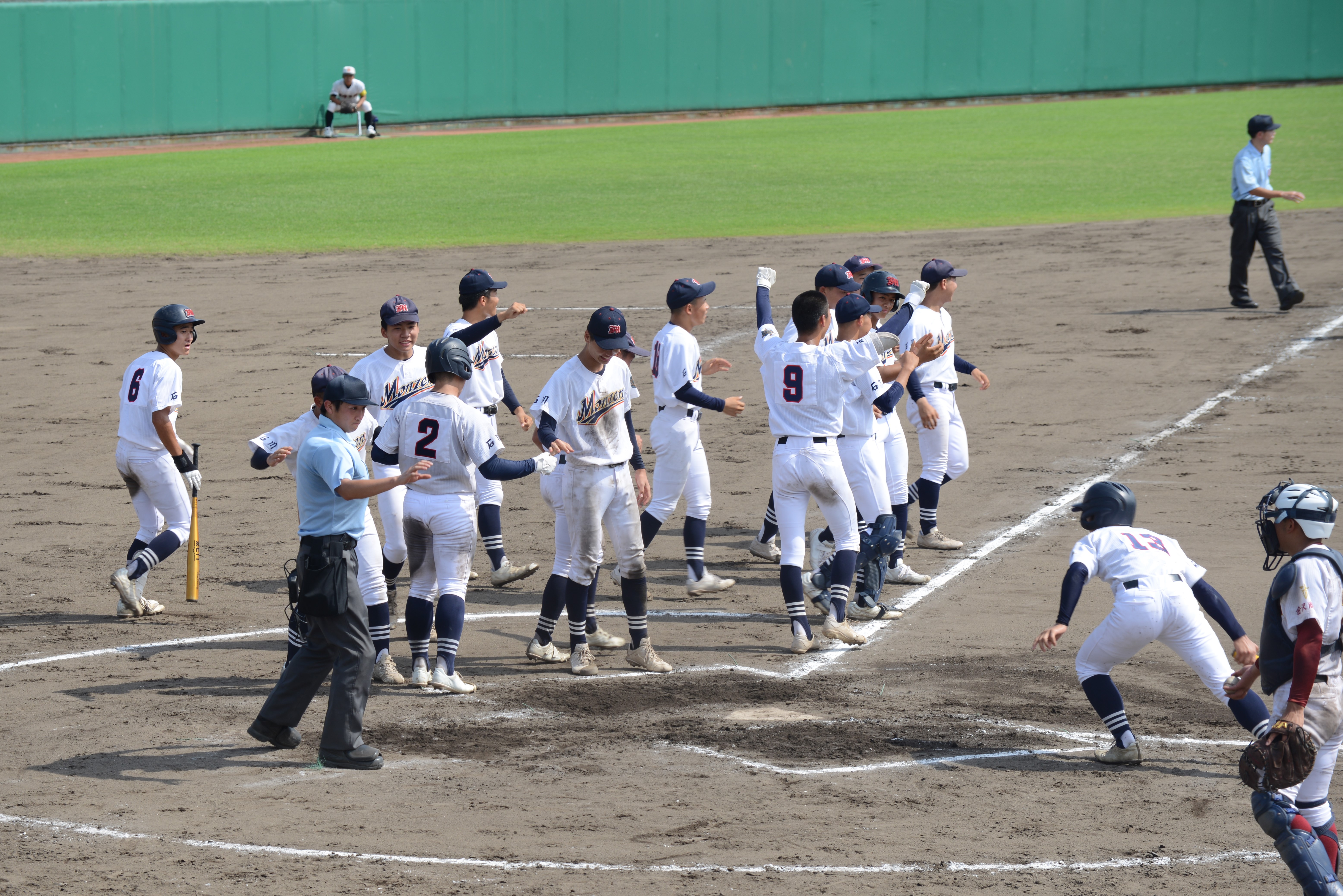

第107回全国高等学校野球選手権石川大会3回戦

令和7年7月20日(日)、第107回全国高等学校野球選手権石川大会の3回戦、門前高等学校と遊学館高等学校の試合が行われました。第1試合にもかかわらず、門前側のスタンド席はたくさんの人々でにぎわっていました。門前高校からも、多くの生徒がかけつけてくれました。多大なる声援を送ってくださった皆様、誠にありがとうございました。

初回の第一打席に立ったのは、背番号6番 山本健文です。1ボール1ストライクから3球目、低めのスライダーを打ち上げると、そのままレフト越えのホームランとなりました。石川大会通算900号となる先頭打者本塁打は、門前高校の強さを象徴するかのようでした。

このホームランは遊学館高校にも緊張感を与えることになりました。門前高校が2点を先制する3回裏、相手の猛攻にあって逆転を許してしまいます。4回裏にはさらに3点追加され、3対7と4点を追う厳しい状況になりました。流れを持っていかれたかと思われましたが、門前高校の選手たちの目はギラギラと輝いていました。5回表、1アウト2塁の場面で、背番号3番 石崎雅治がヒットを放ち、1点を返します。さらに、クーリングタイム明けの6回表、1アウト2塁の場面で、背番号6番 山本健文がツーベースヒットを打って1点を追加すると、続いて打席に立った背番号4番 丸井颯人のスリーベースヒットで6-7となります。あと一歩という状況で、頼れる主将、背番号5番 大豊瑠侍の打った2球目はショートゴロとなりますが、3塁ランナーが帰ってきて見事同点に追いつきました。しかし、7回以降に門前高校の点が動くことはありませんでした。

先発の背番号1番 石田煌峨、次いで背番号11番 茶畑隼佑に続き、5回から登板した背番号10番 坂井稜成は、力強くも落ち着いた制球で8回まで無失点に抑えます。9回裏、ノーアウト2・3塁であっても、彼らなら守り切れる、チームで勝つことができると誰もが信じていました。そんな期待もむなしく、高く放たれた球はセンター越えのヒットとなり、7対8、遊学館高校のサヨナラ勝ちとなりました。

選手宣誓には「全力プレーで諦めない姿を見ていただき、笑顔と感動を届ける」とありましたが、3年生の勇姿は、全国に笑顔と感動を与えるような素晴らしいものでした。最高の仲間と、最高の笑顔で戦った、最高の時間をともに過ごせたこと、本当に誇らしく思います。悔しさはもちろんありますが、長期にわたり応援してくださった皆さま、そして選手を支えてくださっている保護者の方々には感謝申し上げます。これからも門前高校野球部を温かく見守っていただきますよう、お願いいたします。

7月18日(金)3限目 1年生進路ガイダンス②~文理・コース選択~を実施しました

7月18日の3限目は1年生の各クラスで進路ガイダンスを行いました。2年次より、1組の皆さんは文系・理系に、2組の皆さんは商業コース・福祉コースに分かれてそれぞれ授業を受けることになります。

1組は、教務課から文理選択の際に大切なことや気をつけてほしいことなどの説明を受け、先生や先輩たちの文理選択や受験勉強などの体験談を聞きました。ある先生は、学生時代宇宙に興味関心を持ち、NASAに就職したいと考えていたということを話してくださり、生徒の皆さんからは驚きの声が上がっていました。また、大学には全国各地から多彩な学生たちが集まってくることから、こうした人々との出会いを通して物の見方が変化したり、考え方が豊かになったりすることで、進路については今と希望が変わる可能性もあるというお話も聞かせていただきました。ガイダンス後に生徒の皆さんからお話を聞くと、「文系・理系それぞれの授業の様子を見に行ってみたい」という声や、「先輩たちにも文理選択のことや授業のことを質問してみたい」という声が聞こえてきました。

2組は、3年生の商業・福祉両方の授業の様子を見学しに行きました。教科書の中を見せてもらい、どんな授業を受けているのかを自分たちの目で見ることで、これまでそれぞれの授業に対して抱いていたイメージと、実際の授業の様子をすり合わせることができました。授業見学後に生徒の皆さんからお話を聞くと、「授業を実際に見に行くことができて、とても参考になった。どちらの授業も楽しかった。」と言う声を聞くことができました。コース選択の参考にしてもらえれば幸いです。

2学期以降、いよいよ本格的にコース選択をしていくことになります。夏季休業を利用して、自分の進路について家族とじっくり話し合ってほしいと思います。

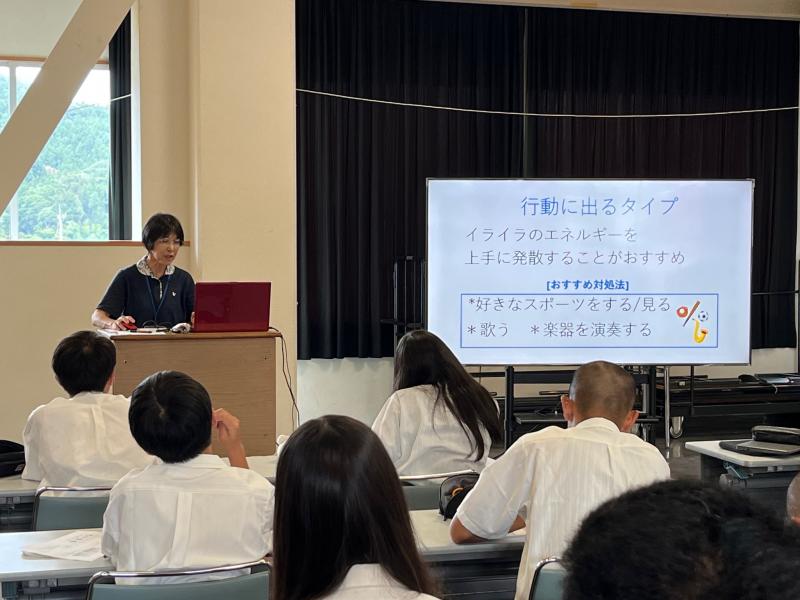

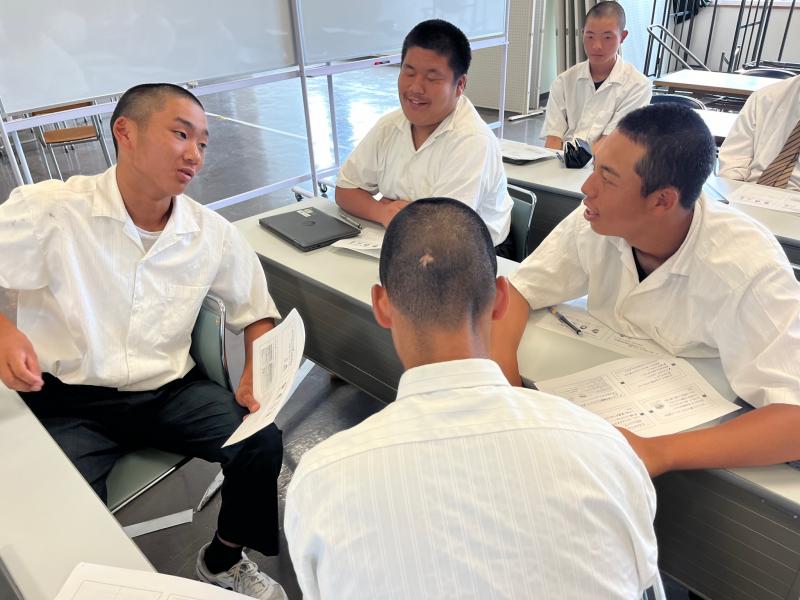

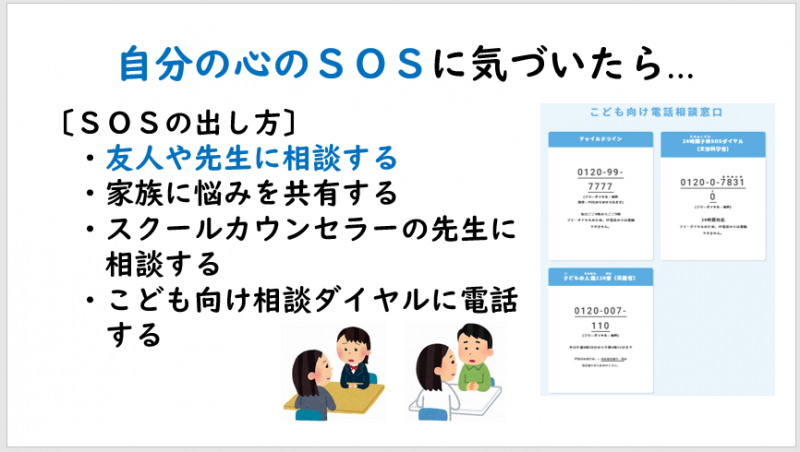

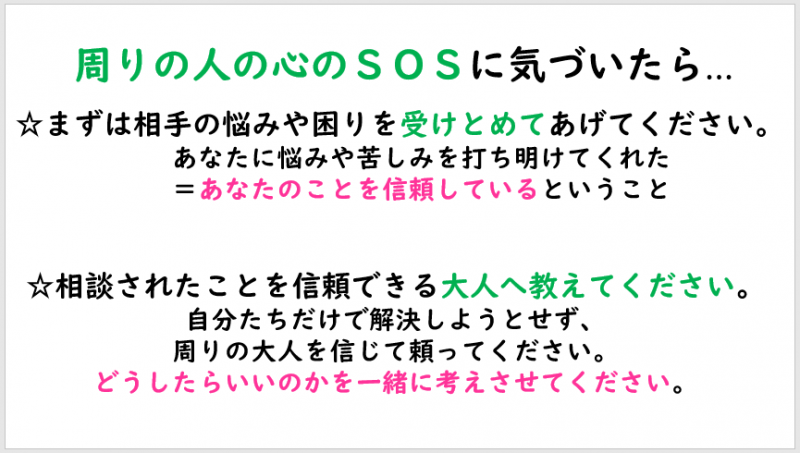

7月17日(木)SC西崎先生によるこころのサポート授業

7月17日(木)は本校スクールカウンセラーの西崎先生を講師としてお招きして、「SOSの出し方」をテーマに学年別こころのサポート授業を実施しました。

適度なストレスは成長に必要とされてはいるものの、ストレスへの耐性には個人差があり、ストレスが大きすぎたり長く続いたりすると、心と体に影響が出てしまいます。

そこで、自分の心身の状態を知るために「こころと体の健康チェック」を行うとともに、思い出してつらい時の対処法についてみんなで考えてみました。ストレスがある時に自分がどんな状態になるかに関する質問に回答し、ストレス反応が「行動に出る」「心に出る」「からだに出る」の3つに分類して、チェック項目の多さから自分のストレス反応タイプと対処法も確認することができました。

また、心を落ち着かせる方法として、「10秒呼吸法」や「バタフライ・ラグ(自分の両腕を胸の前でクロスさせて両手を肩に置き、ゆっくり交互に肩をたたく)」などを教えていただき、実践してみました。

ただ、自分で解決することが難しい問題もたくさんあります。そんな時は、相談しやすいと思う人に話す事が大事です。話しているうちに、自分が何に悩んでいてつらかったのか・困っていたのか、どうしたいのかなどの思いが整理され、心の苦しさが軽くなります。

そして、友人のSOSに気がついた際に大切なこととして、

き…気づいて

よ…寄り沿い

う…受けとめて

し…信頼できる大人に

つ…繋げる

という考え方を教えていただきました。これから少しずつ実践していってほしいと思います。

第107回全国高等学校野球選手権石川大会2回戦

令和7年7月14日(月)、第107回全国高等学校野球選手権石川大会の2回戦、門前高等学校と金沢市立工業高等学校の試合が行われました。14時からの第3試合で暑さが懸念されましたが、たくさんの保護者の皆様ならびに地域の方々が現地で声援を送ってくださいました。また門前会館では、全校生徒がパブリックビューイング形式で試合を見守ってくれました。応援をたまわりましたすべての方々に心から感謝申し上げます。

金市工に2点の先制を許して迎えた2回表の攻撃、背番号2番 西弘輔のヒットで弾みをつけた門前は同点に追いつきます。エースピッチャーの背番号1番 石田煌峨は、初回の焦りを感じさせない落ち着きある制球をみせ、2回から4回にかけて6者連続三振をマークしました。4回表、背番号6番 山本健文がヒットを放って門前は勝ち越し、背番号4番 丸井颯人のスリーベースヒット、背番号5番 大豊瑠侍のツーベースヒットと、攻撃の勢いはとどまることを知りません。つづく5回表、2アウト走者なしの場面で打席に立ったのは、背番号7番 浜辺蒼介です。捉えた初球は力強く放たれ、左フェンスを越えていきました。1号ソロとなるホームランに、会場でも門前会館でもどっと歓声が上がります。満面の笑みでホームへ帰ってくる浜辺を、チームメイトが温かく迎え入れるようすに、目頭が熱くなるのを感じました。「負けてたまるか」と言わんばかりに、6回表には背番号8番 金守宙斗がツーベースヒットを打ちます。また、背番号1番 石田煌峨が攻撃でも活躍をみせるなど、3年生が頼もしいプレーでチームを牽引しました。相手に流れを譲ることなく、7回コールド、9対2で勝利を収めました。

3回戦は7月20日(日)9:00~、遊学館高等学校と対戦します。勝利の女神が門前にほほえみますように。応援のほど、よろしくお願いいたします。

第107回全国高等学校野球選手権石川大会開会式

令和7年7月11日(金)、第107回全国高等学校野球選手権石川大会の開会式がとり行われました。辺りにはセミの声が響きわたり、ひときわ暑さを感じましたが、開幕にふさわしい晴天の日となりました。

「選手、入場」。快活なアナウンスに従い、真剣な面持ちをした選手の入場行進が始まります。整然とした隊列からは、凛とした態度が伝わってきました。各校の伝統ある校旗がはためく中、熱い夏の始まりをひしと感じます。

選手宣誓を務めたのは、我らが門前高等学校野球部主将、大豊瑠侍です。彼ら3年生は、1年生の冬に令和6年能登半島地震を、2年生の秋に令和6年9月能登半島豪雨を経験し、野球ができることは決して当たり前ではないと痛感しました。そのような状況で野球部を支えたのは、彼らを見守り、あたたかく声をかけてくださった地域の方々でした。「この街のために、もう一度笑顔を届けたい。石川県は強い。能登は負けない。高校球児は諦めない。……今、私たちにできる恩返し。全力プレーで諦めない姿を見ていただき、笑顔と感動を届けること。最高の時間を、最高の仲間と、最高の笑顔で、この夏を全力で戦うことを誓います」。スタンドからは大きな拍手が送られました。

本校の初戦は7月14日(月)14時~、金沢市立工業高等学校と対戦します。淀みなく流れる八ヶ川のように、門前高校は勢いに乗っていきます。応援のほど、よろしくお願いいたします。

第107回全国高等学校野球選手権石川大会 壮行式

7月1日(火)に「令和7年度 第107回全国高等学校野球選手権石川大会」の壮行式が行われました。

野球部のキャプテンの大豊瑠侍くんが大会で勝ち上がることによって門前町の人々に感謝を伝えたいという思いを語りました。

応援団による全校応援では、野球部員が大半を占める応援団に代わり、急遽結成した臨時応援団にも拘わらず、熱い応援を行ってくれました。特に、部活動を引退した3年生が総体の壮行式の応援に応えるように、迫力あるかけ声と身振りで選手を激励してくれました。

校長先生は、「試合は、日頃の練習で培った『直感』と集中力を高める『気合い』で勝負してきてください!」と激励しました。

生徒会長 平向汰一くんは「野球部がたくさん練習をしてきたことは僕たちや門前町のみなさんが一番わかっています。頑張ってきてください」と励ましていました。

野球部の初戦は7月14日(月)県立野球場にて14時から金沢市立工業高校との対戦になります。応援の程、よろしくお願いします。

6月19日(木) 本校体育館で文化教室開催!! すてきなゴスペルコーラスを堪能!!!

いつもならば輪島市文化会館へ移動して鑑賞していた文化教室。地震の被害でその文化会館が使用できないため、本校体育館にゴスペルグループの『ザ・ソウルマティックス』をお招きして、コンサートが行われました。

プロ歌手8名によるゴスペルライブ。校舎を共にする七尾特別支援学校輪島分校もいっしょに鑑賞しました。コンサートやライブの経験が少ない生徒達は、最初は静かに聴かなければいけないという意識があったのか少々堅い反応でした。しかし、リーダーの方がポップスコンサートの楽しみ方をいろいろと教えて下さったり、ソロ歌唱やデュオ、そして8名全員による時には大迫力、時には澄み切った空のごとくきれいなハーモニーを聴いたりしているうちに次第に打ち解け、最後は大いに盛り上がったライブとなりました。

また、曲間にはメンバー1人1人からメッセージをいただき、生徒達はそのメッセージにも励まされ前向きに取り組む大切さを学んでいました。「諦めずに頑張って行こうと思った。」、「どこに目を向けるべきか理解できた。」「挑戦することを忘れないようにしたい。」、「自分も頑張らないといけないと思った。」など、歌唱以外の感想もたくさん生徒達の中から出ていました。

コール&レスポンスの練習

だんだんとノッてきました!!

ソロやデュオ曲も披露

メンバー達が客席へ

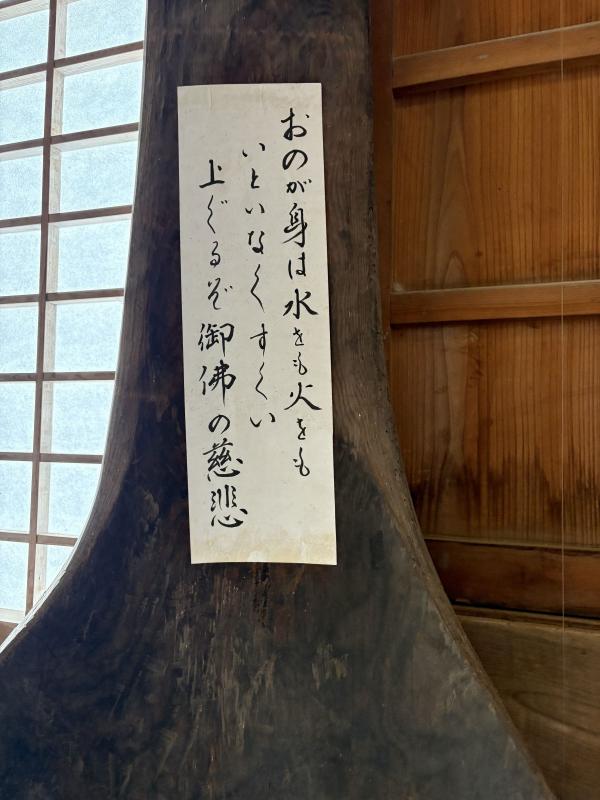

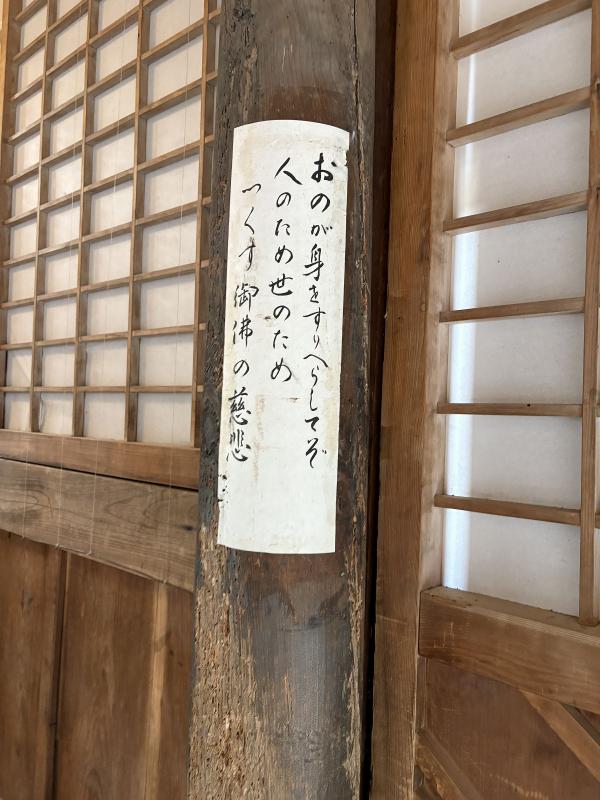

令和7年6月11日(水)総合的な探究の時間(一年生)總持寺祖院を訪ねる

「門前町・總持寺通り商店街の復興」をテーマとした総合的な探究の時間の活動の一端として、一年生は今回、町の歴史を理解する上で欠かせない「大本山總持寺祖院」をお訪ねしました。

門前町の地名の由来となった「山門」前で副監院 高島弘成様から、700年以上におよぶ總持寺と町の歴史、平成19年に起きた先の能登半島地震と令和6年の2度の大地震にみまわれた状況を伺いました。

【井戸のそばで崩れた回廊の下敷きになった人を救助した際のお話】

【所々被害の爪跡のある修理中の仏殿】

【御仏の慈悲を表す大しゃもじと大すりこ木】

明治31年の大火を機に、大本山は神奈川県横浜市鶴見に移転しましたが、大本山より先に「總持寺祖院」として復興を果たしました。ここ門前町では引き続き信仰をまもり、大しゃもじや、大すりこ木に託された御仏の慈悲を表す言葉や、山岡鉄舟の書による襖四枚にわたる禅の言葉を大切にされているとの事でした。

【鉄樹(てつじゅ) 枝(えだ)を抽(ぬき)んじ 石樹(せきじゅ) 花(はな)を開(ひ)らく(右から)】

固定観念に捕らわれず、現実を捉える言葉か…

【20センチも移動した須弥壇があり、現在、座禅体験の会場ともなっている大祖堂】

【180度回転し前後の向きが変わった句碑】

地震の規模の大きさが伺えます。

門前町と總持寺祖院の密接な関係を理解し、それぞれの復興について深く考えることができました。

令和7年6月6日(金) 令和7年度 石川県高等学校総合体育大会バスケットボール競技

美川スポーツセンターにて、初戦は小松高校と第2回戦で対戦しました。

本校は10人の総力戦で立ち向かいましたが、対戦相手は選手層も厚く、5人総入れ替えのメンバーチェンジをしたり、身長差を生かしてゴール下でのリバウンドを支配したりするなど、苦戦を強いられました。

強化してきたディフェンスを心掛け、滑り出しこそ5分5分の様相を呈していましたが、徐々に引き離され、結果34対91で敗戦となりました。

中学校から一緒に続けてきた3年生はもちろん、後輩の1、2年生もメンバーに加わり、努力する大切さとチームワークを学べた高校3年間だったことでしょう。特に、3年生には、今後の進路実現でこの経験を生かしていってほしいと思います。応援に駆けつけてくださった保護者、ご家族の皆様にも感謝です。これからも、「頑張れ!門前!」

総体・総文壮行式

5月26日(月)に「石川県高等学校総合体育大会」と「石川県高等学校総合文化祭」の壮行式が行われました。

各部の代表者がそれぞれの決意を表明した中には、再び自分達の活動ができるようになった喜びや周りの人達からいろいろとサポートしてくれた事への感謝の気持ちが込められていました。

応援団による全校応援では、応援団の勇ましい掛け声やエールで会場が一体となって選手や参加生徒を激励しました。

選手達や生徒達は、体調面はもちろん精神面もしっかりと整えて、持てる力を全て出し切ることを期待しています!

【各部活動の総体・総文の参加予定】

・ソフトテニス部 [対 寺井高校]

6月5日(木)9時~ 西部緑地公園テニスコートにて

・ソフトボール部 [対 星稜高校]

6月6日(金)11時~ 金沢市営専光寺ソフトボール場にて

・バスケットボール部 [対 小松高校]

6月6日(金)11時10分~ 美川スポーツセンターにて

・吹奏楽部 [奥能登高校合同バンドとして出演]

6月6日(金)13時40分~ 根上総合文化会館にて

・茶道部 [茶会に参加]

6月6日(金) 1席目 12時40分~ 金沢市文化ホールにて

2席目 14時00分~ 石川県立能楽堂にて

令和7年5月10日(土)午後 令和7年度 PTA・教育振興会 総会

本年度のPTA総会を門前会館3階大ホールにて実施いたしました。

午前中から授業参観ということもあり、大勢の保護者の方にご来校いただきました。配布しようと玄関先に用意した授業の時間割表が足りなくなるくらいでした。皆様の学校に対する関心の高さが強く感じられました。PTA常任委員会および文化振興会も午前中に行われました。

午後からは、下記の議題に従ってPTA総会が行われました。

・令和6年度 事業報告

・令和6年度 決算報告

・令和7年度 役員選出

・令和7年度 事業計画(案)

・令和7年度 予算審議

特に大きな疑義もなく、役員選出も滞りなく、ご継続頂く運びとなりました。

総会の後、学校で採用している学習アプリの説明、輪島市学習センターからのお知らせ、学校経営計画書に基づく「本年度の重点目標とその取り組み」について各課からご説明申し上げました。

【保護者への学習支援ソフトの説明】

知識・技能面での個別最適な学びを強化するための学習支援ソフトの説明。ウェブ版、アプリ版両方に対応。

【輪島市学習センターからのお知らせ】

モチベーションアップと学習習慣・環境を門前支所内で提供し、生徒の学習をサポートしてくださる「公営塾」について。

【総務課】

非常時に適切な行動ができる資質を高め、減災につなげることを重点項目の一つとして取り組みます。

【教務課】

生徒の自己有用感を高め、前向きに学習に取り組む態度を育てるために、一人一台端末、学習支援ソフトの活用で、個別最適な学びに取り組みます。

【進路指導課】

教務課と協働し、進路ガイダンス、進路行事後のアンケートによる自己変容の気づき、一人ひとりの学力に応じた学習指導の充実により、卒業後の多様な進路実現を目指します。

【生徒相談課】

全教育活動を通して、個々の生徒が達成感や自己有用感を感じ、自己肯定感が高まるよう、授業改善などで、教員の生徒指導力、教科指導力。生徒理解力を高めます。具体的には、スマホの適切な利用やあいさつの習慣化に取り組むとともに、いじめの早期発見、早期対応、生徒理解を基盤とした教育相談の実践に取り組みます。

総会後には、門前会館の各学年の教室に分かれ、学年会を催しました。学年の方針や取組み、この一か月の生徒さんの学校での様子などをお伝えいたしました。

今年度もよろしくお願い申し上げます。

令和7年5月7日(水) 総合的な探究の時間(1年生)町に出る!

「門前町・總持寺通り商店街の復興」をテーマとした総合的な探究の時間の活動の一端として、まず、はじめに、「門前町ってどんな町?」ということで、町に出てみました。門前町出身の生徒もいれば、輪島市外からの入学生もいます。それぞれの視点で学校周辺の「今」を、直接自分の目で見て、「出来れば町民の方々と交流できれば」という想いで歩いてみました。突然の訪問にも、快くお話を伺えました。気づいたことや分かったことをまとめていければと思

います。

第152回北信越地区高等学校野球石川県大会 準々決勝

令和7年5月3日(土)に、第152回北信越地区高等学校野球石川県大会の準々決勝、門前高等学校と小松大谷高等学校の試合が行われました。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、本校の生徒や卒業生も多く駆けつけてくれました。会場ならびに各所から応援をたまわりました全ての方々に、感謝の言葉を申し上げます。本当にありがとうございました。

先発投手となったのは、背番号16 茶畑隼佑です。小松大谷の強力な打線を、非常に落ち着きのあるピッチングで制しました。攻撃でも一矢報いたいところでしたが、小松大谷の堅い守備に、なかなか攻撃がつながっていきません。しかし、最後の最後まであきらめないのが門前の強みです。9回には、背番号5番 大豊瑠侍、そして背番号17番 磯部巧眞がヒットを放って1アウト満塁の好機を掴みました。その回に1点を返し、勢いそのままに追加点を入れたかったのですが、チャンスをものにすることは叶わず、1対5で敗れました。

この大会を通し、いくつかの課題に気づくことができました。夏の石川県大会まであと2カ月ほど、課題改善と研鑽を重ね、勝利に近づくための力をより蓄えられたチームだけが手にする甲子園への切符をかけて、これからも努力してまいります。今後とも熱い応援とご支援をよろしくお願いいたします。

第152回北信越地区高等学校野球石川県大会 3回戦

令和7年4月29日(火)に、第152回北信越地区高等学校野球石川県大会の3回戦、門前高等学校と金沢泉丘高等学校の試合が行われました。雲の切れ間から差し込む太陽の光が心地よい一日となりました。観覧された保護者の皆様ならびに地域の方々には、心から感謝申し上げます。

金沢泉丘に先制を許して迎えた1回裏の攻撃、背番号5番 大豊瑠侍の犠牲フライで門前は同点に追いつきます。しかし3回表には金沢泉丘が1点を追加したことで、雲行きの怪しい試合展開となり、応援席では固唾をのんで見守ります。5回裏、2アウト1、2塁の場面で相手の悪送球により1点を獲得したのを皮切りに、背番号3番 石崎雅治がライトへ運んだ球がヒットとなって門前が勝ち越しました。勢いは衰えず、6回裏に背番号5番 大豊がツーベースヒットを、背番号17番 磯部巧眞がヒットを放つなどし、4点を追加します。金沢泉丘も粘りの野球を見せ、8回表には1点取り返しますが、8回裏、背番号2番 西 弘輔のツーベースヒットで門前は2点加えます。さらに背番号3番 石崎の犠牲フライで1点の追い打ちをかけ、8回コールド、10対3で勝利を収めました。

準々決勝は5月3日(土)12:30~、小松大谷高等学校と対戦します。春の嵐はまだまだ終わりません。応援のほど、よろしくお願いいたします。

第152回北信越地区高等学校野球石川県大会 2回戦

令和7年4月27日(日)に、第152回北信越地区高等学校野球石川県大会の2回戦、門前高等学校と石川県立工業高等学校の試合が行われました。門前にとっては初戦であり、この日を迎えるまで、今か今かと期待に胸をふくらませていました。当日は非常に風の強い中、保護者の皆さまや地域の方々など多くの方々にお越しいただきました。誠にありがとうございました。

先発の背番号3番 石崎雅治が好投を見せ、4回まではお互いに点が動きませんでした。5回表、主将の背番号5番 大豊瑠侍がスリーベースヒットを放ち、三塁ランナーがホームインして門前が先制点を獲得します。6回までに3点を取って勢いづいた門前に、県立工業も食らいつき、6回裏には同点に追いつかれてしまいます。県立工業の盛り上がりが最高潮となった中、投手交代でマウンドに上がった背番号11番 坂井稜成が2アウト1、2塁の状況をしのぎました。そうして迎えた7回表、1アウト満塁のチャンスで背番号8番 金守宙斗がヒットを打ち、勝ち越しとなりました。7回裏には1アウト満塁となり、門前はふたたび危機的状況に陥りますが、守備陣がここもしっかりと抑えます。9回表、背番号4番 丸井颯人のヒットから好機をつかんだ門前はさらに3点を追加し、7対3で勝利を収めました。一時はひやひやしましたが、最後まで粘りを見せ、つかんだ勝ち星です。

3回戦は29日(火)11:00~、金沢泉丘高等学校と対戦します。勝利した勢いそのままに、次の試合でも活躍してまいります。応援のほど、よろしくお願いいたします。

4月23日(水) 3年生 総合的な探究の時間「1年生に向けた活動報告会」

4月23日(水)6限目「総合的な探究の時間」において、3年生が「1年生に向けた活動報告会」を開催しました。この活動報告会は、3年生が「門前町の復興・地域活性化」をテーマに取り組んできた2年間の取組をまとめ、新たに石川県立門前高等学校に入学した1年生にプレゼンテーションを行い、今後の総合的な探究の時間で1年生がどのようなことを取り組んでいくのかのイメージを持ってもらうとともに、門前町を好きになってもらうことを目的としたものです。

計9班の多種多様な活動報告を受けた1年生は、「いろんな取り組みを聞いて、やってみたいと思う活動がいくつもあった。これからの総合的な探究の時間が楽しみになった」と感想を述べてくれました。

4月21日(月) 畠校長先生による進路講話(1年生)

6限目のLHRの時間に畠校長先生による進路講話を受講しました。前半は「行列のできるラーメン屋」を例に、働くとはどんなことか、働くことの目的についてお話しいただき、「仕事」とは「人のために喜んでもらうためにする・人のためになることをする」ものであると学ぶことができました。後半は「どうしたら人に喜んでもらうことができるのか」について考え、「自分の得意なことや長所を生かすこと」が職業選びのポイントの一つであると知ることができました。講話の際は大事なポイントについてメモをとったり、ペアワークで積極的に意見交換したりする様子が見られました。今後進路を考える上で迷ったり悩んだりすることは勿論あると思いますが、進学先・就職先が決まることがゴールではなく、その先の人生をどのように働き・生きていくのかが大切というお話も心に留めて、これからそれぞれの進路について一緒に考え、実現に向けて努力していきましょう。

4月11日(金) 新入生オリエンテーション3日目

〔1限目〕

学習状況リサーチを実施しました。

〔2限目〕

授業で使用するchromebookの設定などを行いました。学校や授業担当からの連絡はGoogle class roomから

も送られてくることがありますので、必ず確認するようにしましょう。

〔3限目〕

SOSの出し方講座を実施しました。自分の心のSOSはもちろん、周りの人のSOSにも気づくためにはどうしたらよいかということや、SOSに気づいたときどうするべきかなどについてのお話を聞きました。

〔4限目〕

各部から部活動紹介をしていただきました。1年生からは「思っていたよりも部活動の種類が多くてびっくりした!」との声があがっていました。

〔5限目〕

3日間の新入生オリエンテーションの閉講式を行いました。橋場教頭先生より3日間のオリエンテーションの中で印象に残ったものについて問われ、1年生の皆さんは各々印象的だった活動やお話についてふりかえっていました。これから門前高校生として一緒に頑張っていきましょう!

4月10日(木) 新入生オリエンテーション2日目

〔1限目から5限目〕

スタディサポートを実施しました。

〔6限目〕

酒井先生による門前高校の校歌指導を受けました。歌詞の意味も知ることができ、最後には歌詞を見ずに歌えるようになっている生徒もいました。とてもすてきな歌声でした!

〔7限目〕

門前公民館と門前高校校舎探検を実施しました。どこにどんな教室があるのかを確認するとともに、公民館から門前高校校舎へ移動する際に気をつけることなどを確認しました。

4月9日(水) 新入生オリエンテーション1日目

〔1限目〕

学年開きを行い、自己紹介シートをもとに自己紹介をしあいました。

〔2限目〕

①畠校長先生による講話

畠校長先生から「自己肯定感を高めよう」というテーマのもと、お互いに認め・認めあえる関係になることが、明るく・楽しく・あったかい学校を作っていく第一歩であるというお話をしていただきました。また、能登半島地震以降たくさんの支援をしていただいていることを受けて、「利他」の精神を忘れずにこれからの高校生活を送って行ってもらいたいという言葉もいただきました。

②各課の先生方より門前高校生として高校生活を送っていく上でのルールなどをお話していただきました。

〔4限目〕

学年エンカウンター①を通して、人間関係づくりのための活動に取り組みました。

〔5限目〕

非行防止教室を開催しました。SNSによるトラブルが増えていること、いじめは犯罪の入り口であることなどについて生徒の皆さんは真剣にお話を聞きながらメモを取る様子が見られました。

〔6限目〕

学年エンカウンター②を通して、人間関係づくりのための活動に取り組みました。

令和7年度 着任式・新任式・第1学期始業式を行いました

令和7年4月8日(火)午前、公民館3階大ホールにて、新校長先生の着任式、新たに門前高校の先生として赴任された6人の先生方の新任式、ならびに1学期の始業式が行われました。新入生の入学式に先立ち、2・3年生が一堂に会し、新たな年度のスタートに向けて気持ちを新たにしました。

【着任式】

中澤前校長先生の後を引き継ぎ、「気の引き締まる思いだ。これからも精進していく。」と語る畠新校長。

【新任式】畠校長より新たに6名の先生方をご紹介いただきました。(かっこ内は教科)

右から橋場将之 新教頭先生 (国語)

久保若菜 教諭(国語・新採)

杉本彩綺 教諭(理科・新採)

道下颯真 教諭(英語・新採)

清竹美枝 教諭(商業・新採)

梶 智華 養護教諭(新採)

当日ご不在でしたが、美術ご担当の坂下美佐子先生もご紹介いただきました。

門前高校に新たに赴任された先生方を代表して、「輪島高校より異動してきたが、これから仮設校舎の建設など、色々変化がある。この6人をはじめ、皆さんと協力していきたい」と、橋場新教頭先生よりご挨拶。

【始業式】

始業式では、畠校長先生より、昨年度を振り返るとともに、今年度の心構えについてあらためてお話がありました。

昨年度の終業式では、中澤前校長先生による、自らの目標達成についてS・A・Bの3段階で自己評価を行いました。多くの生徒が「B」を選択しました。この結果について校長先生は、皆さんが自分自身の努力や成果を過小評価しているのではないかと指摘されました。

「自己肯定感を高めるには、他者から認めてもらう経験が大切です。自分の頑張りを誰かが見ていてくれて、声をかけてくれる——そんな積み重ねが自信につながります。部活動や授業など、日々の中で皆さんのすばらしさは確かに現れています。その良さを自ら気づき、周りも認め合っていけるような学校生活にしていきましょう」と語りかけられました。

また、今年度の探究活動についても触れられました。本校では「総合的な探究の時間」において、地元・門前町の総持寺通商店街の復興をテーマに取り組んでいます。この探究活動を通して、地域に貢献する姿勢や主体的に行動する力を育んでいくことを期待されています。

「他人から認められるには、自分から相手を認める姿勢が大切です。人に親切にすることは、やがて自分に返ってきます。『情けは人のためならず』という言葉のように、善意の積み重ねが、自信と成長につながっていくのです」

校長先生の言葉は、これから1年間をどう過ごすか、その道しるべとなるものでした。

一人ひとりがそれぞれの場所で輝き、人と人とのつながりの中で成長していけるような一年となることを願っています。

新たなスタートに気を引き締めるとともに、期待に笑顔がほころぶ生徒たち

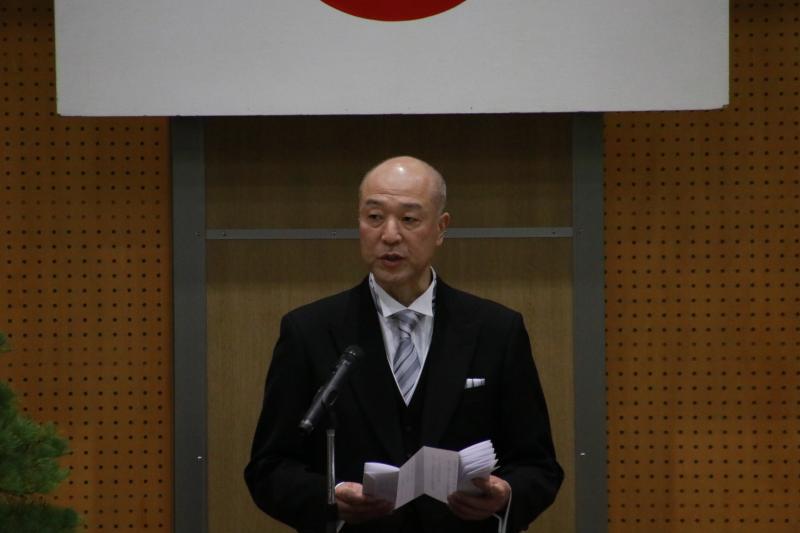

令和7年度 石川県立門前高等学校 入学式のご報告

令和7年4月8日(火)、本校体育館にて「第64回 入学式」を挙行いたしました。春の息吹が感じられる佳き日に、25名の新入生が門前高校の新たな一歩を踏み出しました。

式次第(抜粋)

・開式の辞

・国歌・校歌斉唱

・入学許可

・校長式辞

・来賓祝辞

・歓迎の言葉(在校生代表)

・新入生宣誓

・閉式の辞

多くのご来賓、保護者の皆様にご臨席いただき、温かい祝福のもと厳かな雰囲気の中で式が執り行われました。

校長式辞(要旨)

校長の畠洋介より、新入生への激励の言葉として「自分で決めたことは正しい心でやり遂げること」が贈られました。自ら目標を掲げ、その実現に向け努力することの大切さと、困難に直面したときは他人のせいにせず、自分と向き合うことで成長できるというメッセージが伝えられました。最後に、保護者への感謝と今後の連携のお願いが述べられました。

PTA祝辞(要旨)

PTA会長 野中淳也様からは、新入生と保護者への祝福とともに、昨年の災害を乗り越えた経験を糧に、自分がやりたいこと、目指したいものを探して、これからの高校生活を自信を持って歩んでほしいという温かなメッセージが贈られました。

歓迎の言葉(在校生代表)

在校生代表の浜辺蒼介さんより、自身の入学当初の経験を交えつつ、新入生への励ましと門前高校での多彩な学び・経験の機会について紹介がありました。「一歩ずつ前に進めば、必ず成長できる」と力強く語りました。

新入生代表宣誓

新入生代表 菅原結花さんが、これからの高校生活に対する期待と覚悟を述べ、仲間とともに成長し、困難に立ち向かう決意を新たにしました。

式典後には教職員紹介および保護者向け説明会も行われ、新たなスタートにふさわしい一日となりました。

新入生の皆さんの3年間が実り多く、充実したものとなるよう、教職員一同、心より応援しております。

【新入生入場】

【開式の辞】

【国歌・校歌斉唱】

【生徒呼名】

【入学許可】

【校長式辞】

【来賓祝辞】

【歓迎の言葉】(在校生代表)

【新入生宣誓】

【ご来賓の方々】

令和7年3月24日(月) 3学期終業式(校長式辞より)

本日、令和6年度3学期の終業式を迎えました。3学期は「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」という言葉の通り、あっという間に過ぎ去り、今年度の締めくくりの日となりました。

今年度は、門前公民館での学校生活という慣れない環境の中、皆さんは日々努力を重ね、多くの成長を遂げました。この経験が、今後の人生において大きな糧となることでしょう。

3学期始業式で皆さんに、「この学期は、一人ひとりが今年専念してきた自分の目標を仕上げる時間であり、1,2年生は、来年度の春以降につなげるためにステップアップする時間です」、と話しました。

ルーブリックで示した評価基準より、自己評価してみてください。と、生徒同士で話し合う時間も設けました。

S:予想以上に達成できた。

A:十分達成できた。

B:達成できた。

C:あまり達成できなかった。

D:まったく達成できなかった。

S、A、Bと自己評価した人は、さらに前進しましょう。C、Dと自己評価した人は急いで取組みを始めるか、自分のゴールが見えていない人は、今やるべきことから始めましょう。

ウォルト・ディズニーの言葉

「ディズニーランドはいつまでも未完成である。現状維持では後退するばかりである。」

Apple Computerのスティーブ・ジョブズの言葉

“Stay hungry, Stay foolish.”「ハングリーであれ、愚か者であれ。」

二人の引用から、他人から否定され厳しい声を浴びせられても、自分の気持ちに正直になり、どこまでも貪欲になることで、自分だけの成功を成し遂げられるとし、「夢」実現に向けて、「努力するものが勝つとは限らないが、勝つものは必ず努力している。」と、最後のエールを送られました。

皆さん一人ひとりがこの1年間で得た知識や経験を大切にし、新たな学年への準備を進めてください。4月からの新学期に向けて、それぞれの目標をしっかりと見つめ、さらなる成長を目指していきましょう。

最後になりましたが、保護者の皆様、地域の皆様、そして関係者の皆様には、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。新たな年度も引き続き門前高校へのご支援をよろしくお願い申し上げます。

それでは、皆さんの健康と充実した春休みを願い、終業式の挨拶といたします。

門前高校 校長 中澤 賢

今回は生徒が校歌の伴奏をしてくれました。

令和7年3月24日(月)令和6年度 教育振興会表彰式

教育振興会会長 宮下正博様より、1年生、2年生それぞれの精勤賞、皆勤賞を表彰いただき、お言葉を賜りました。

【2年生】

1ヵ年精勤

小幡聖奈 (代表)

濵崎咲桜

浜辺蒼介

三田村悠翔

1ヵ年皆勤

茶畑隼佑

升本空美

阿竹蒼空(代表)

【1年生】

1ヵ年精勤

山 僚毅

山 茉那(代表)

1ヵ年皆勤

皆川花葉

横田智哉(代表)

小路射央太

「精勤賞、皆勤賞を表彰された皆さん、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。1年間をとおして頑張って通学するということは大変なことです。昨年は大震災もありました。地域の、この門前町の皆さんと共に、いろんな面で勉強しながら、地域の事を思いながら、頑張っていただいたなと、一町民として感謝に堪えない次第です。校長先生からは「今年は生徒の自主性に任せたい。修学旅行先のひめゆりの塔で自費による献花をした生徒さんもいた。」ということを聞き、人として、大変すばらしいことだなと感じた。新しい年度を迎えるにあたり、高校生活を楽しみ、全員が、精勤、皆勤賞を取れるように頑張っていただきたい。」と力強く励ましていただきました。ありがとうございました。

総合的な探究の時間「WAJI活」特別編「街プロ」成果発表会(2年生)

令和7年3月7日(金)、輪島高等学校にて、総合的な探究の時間「WAJI活」特別編「街プロ」成果発表会が開催されました。奥能登4校(輪島・飯田・能登・門前)が一堂に会し、ステージ発表とポスターセッションを通して、他校の生徒との交流と各グループのテーマの追究に努めました。

午前中は13のグループによるプレゼンテーションが実施され、地域・高校ごとに特色豊かな活動について報告を行いました。本校からは、獅子舞班・農業班・商品開発班が代表で発表し、2月4日(火)の活動報告会から内容や発表の仕方をアップデートして本番に臨みました。慣れない環境、そして交流の乏しい同世代に囲まれ、緊張したかと思いますが、どのグループも堂々と発表できていました。また、他の高校のプレゼンテーションを受けて、面白い気づきを得られたり、場所は違えど能登の高校生が同じように活動に取り組んでいることの頼もしさを感じられました。

昼食休憩をはさみ、午後のポスターセッションでは28のブースに分かれて自由に交流しました。はじめは同じ高校内で固まってしまう様子もみられましたが、次第に別の高校のブースへ足を運び、質疑応答が飛び交って、活気のあふれる時間となりました。おかれた状況や価値観の違う人たちから、率直な感想や新鮮な意見をもらい、新たな視点から自身のテーマについて見直すきっかけになりました。以下、生徒からの感想です。

・自分たちの発想にはなかったようなおもしろい案や楽しそうな案がたくさんあり、どれも興味深く聞くことができた。また、スポーツやお店を利用しているところが自分たちとなにか似ているなと感じた。その中でもすべての班で似ていたのが、どの年齢層にも向けていたことだ。みんなが楽しめるように企画してあるところが印象的だった。

・ポスターセッションをやってみて、最初は人が少なく話せなかったけど、回数を重ねるごとに話せるようになった。人が来た時に「聞いていきますか?」などの声かけが大事だと思った。後半は、説明するのが意外と楽しくなっていった。

・輪島と門前でコラボして活動するというのもやってみたらいいのではないかと思った。地域の人のためにできることをそれぞれの観点で考えていて、ユニークな発想もあっておもしろいと思った。(ポスターセッションでは)大変だったことや、いちばん楽しかったことなどを質問されて、自分たちのしてきたことを振り返りながら交流ができた。

この度は、普段、遠く離れた地で学んでいる生徒たちと交流でき、刺激をもらえる場となりました。また、企画・運営にご尽力いただきました輪島高等学校の皆さま、誠にありがとうございました。今後もこのような機会があれば積極的に参加し、経験や学びを重ねていきたいです。

\

令和7年3月3日(月) 石川県立門前高等学校 第63回卒業証書授与式

【式次第】

開式の辞

国歌斉唱

校歌斉唱

卒業証書授与(普通科普通コース16名・普通科キャリアコース11名)

校長式辞

石川県教育委員会告辞

来賓祝辞

卒業記念品贈呈

在校生送辞

卒業生答辞

式歌「仰げば尊し」斉唱

閉式の辞

多くの来賓の方々や保護者の皆様に見守られ、卒業生が新たな一歩を踏み出しました。

多くの方々に祝福していただきました。ありがとうございます。

普通科普通コース16名を代表して、卒業証書授与

普通科キャリアコース11名を代表して、卒業証書授与

【校長式辞】

中澤賢校長は、卒業生へ感謝と祝福の言葉を贈るとともに、未来へのエールを送りました。

新型コロナウイルス感染症による制約や能登半島地震・豪雨災害など、困難が続いた3年間でしたが、生徒たちはそれを乗り越え、学業や部活動で輝かしい成果を上げました。特に、門高祭での獅子舞演舞や合唱大会、野球部のベスト8進出、そして本校初のプロ野球選手誕生など、数々の功績がありました。

また、山下 智茂先生が、星稜高校 野球部 監督時代に日米のプロ野球界で活躍された松井秀喜選手に送ったことば

「心が変われば行動が変わる

行動が変われば習慣が変わる

習慣が変われば人格が変わる

人格が変われば運命が変わる」

を引用し、卒業生たちに「自己成長の大切さ」を説きました。

さらに、本庶佑教授のことば

『Curiosity(好奇心)を大切に、Courage(勇気)を持って、困難な問題にChallenge(挑戦)し、全精力をConcentrate(集中)して諦めずにContinuation(継続)することで、必ずできるというConfidence(確信)が生まれ、時代を変革するような研究を世界に発信することができる。』から「継続することの重要性」も伝えました。

加えて、アインシュタインの言葉

『誰かのために生きてこそ人生には価値がある』

『人の価値とは その人が得たものではなくその人が与えたもので測られる』

を引用し、卒業生 27名の皆さんが、これまでたくさんの人たちから受けた恩恵に報いるべく、将来、ふるさと輪島市そして門前町の活性化に貢献できる人材となって再び戻ってくることを心より願っていると、強調しました。

最後に、門前高校での経験を活かし、未来を切り開いていくことを願い、「Glory to your future!(あなたの未来に栄光あれ)」と締めくくりました。

式辞の中で、ご来賓と地域の方々への感謝と保護者の皆様へ祝意を述べるとともに、卒業生へ最後のエールを送る中澤 賢校長

【来賓祝辞】

PTA会長 野中淳也 様

度重なる困難に直面しながらも、地域に笑顔を届けた卒業生へ励ましの言葉を贈りました。高校生活で培った助け合う心や挑戦する意志を大切にし、「今日までの仲間は生涯の友」として、未来へ進むよう激励しました。

保護者の立場から、度重なる困難に向き合いながらも、地域に笑顔を届けた卒業生にたくましく歩むよう励ましていただいたPTA会長 野中淳也様

同窓会会長 西恵 様

卒業生が地域の希望の光となり、大人たちを勇気づけてくれたことに感謝を述べ、どんな困難にも負けず、人生を歩んでほしいとエールを送りました。

卒業生に向けて、大人の希望の光であり、経験によって困難をのりこえていけるだろうと祝う同窓会会長 西 恵様

【卒業記念品贈呈】(代表 下口隼汰)

卒業記念品の目録を読み上げる卒業生代表。最新のカラープリンターを大切に使わせていただきます。

【在校生送辞】(代表 伊藤秀)

卒業生への感謝と尊敬の念を込め、「先輩方の歩んだ道を追いかけながら、私たちも成長していきます」と決意を語りました。

卒業生と過ごした日々と姿に思いを寄せ、「逆境でも夢を追い続けることができる」「素直に、ひたむきに努力し続ければ夢は叶う」という「努力を継続することの大切さ」を学んだと送辞をつづる、在校生代表

【卒業生答辞】(代表 中島 侑鈴)

多くの支えのもとで成長できた3年間への感謝を述べるとともに、これからの人生で得た学びを活かしていくことを誓いました。

地域や友人、先生方との関りに思いを馳せ、感謝とともに、門前高校の発展と門前町の復興を祈る卒業生代表

本校第63回卒業証書授与式は、多くの方々のご臨席のもと、厳かに、そして温かい雰囲気の中で執り行われました。卒業生の皆さんの未来が輝かしいものとなることを、心より願っております。

門前町へ、「ありがとう」

令和7年2月28日(金)14:30より、門前高校を卒業する3年生から門前町の皆さまへ、感謝の会が開かれました。總持寺通り商店街の皆さまを禅の里交流館へご招待し、3年間大変お世話になったことや、これまで応援してくださったことなど、感謝の思いを直接届けてきました。

まずは、3年生の下口隼汰くんが代表して感謝の言葉を伝え、その後、生徒全員からの感謝の気持ちをまとめたメッセージカードを贈呈しました。お渡しの際、總持寺通り商店街の皆さまから卒業後に向けて激励の言葉をいただいた生徒もおり、温かく背中を押していただけました。

続いては、応援団による校歌、3・3・7拍子、エール。3年生が出場・応援した野球の試合で、門前町の皆さまと校歌を歌った思い出がよみがえってきました。「がんばれ、門前!」。支えてくださった門前町へ、エールを送ります。

最後に、總持寺通り協同組合代表理事の能村武文 様から一言いただき、これでお別れ……と思ったのも束の間、交流館の奥からキレの良いドラムビートが聞こえてきました。何も知らされていない3年生は、ドキドキしながら音の鳴る方へ進んでいきます。そこにはなんと!Non Policyの皆さまがサプライズ演奏の準備をしてくださっていました。最初は戸惑いを隠せていなかった生徒たちですが、自然と身体がリズムに乗って、気づけば「門高ファイト!」とコールアンドレスポンスせずにはいられませんでした。アンコールも含め、大盛況のライブ演奏となりました。

最後の最後まで門前町に温かく見守られ、たくさん応援していただいていることを実感できた会となりました。3年間、誠にありがとうございました。生徒たちはこれから、各々の道へと歩を進めていきます。これまでの学びを糧に、いつの日か門前町に還元できるよう、多くの社会経験を積んでくれることを願っています。

2年生総探:活動報告会が実施されました!

2月4日(火)門前公民館大ホールにて門前高校2年生の総探活動報告会が実施されました。

当日は門前高校1年生をはじめ、門前中学校3年生の皆さんや地域住民の方々など100名以上が集まり会場は熱気に包まれていました。

冒頭、本校校長が以下のような挨拶を申し上げました。

「門前高校は、今年度の「総合的な探究の時間」のテーマとして、全学年「門前町と總持寺通り商店街の復興に向けて何ができるか?」を共通の問として掲げた。この問に対する自分たちの「納得解」を探究することで、「課題発見力、情報収集と整理・分析力、そして自分たちの思考力・表現力・判断力」を高め「発信力」につなげている。例えば、「門前高校で授業ができなくなったけれど公民館は使える」という「問」に対し、「生徒・保護者・地域の方々が納得してもらえる「解」を導く必要があるということだ。」

それぞれが「解」を導く過程を通して、活動の中で上手くいかなかった事や大変さを話す生徒もいました。地震の影響を含め、通常とは違う環境の中で活動する難しさも感じたようです。上手くいかなかった辛さや大変さは自身の活動に真摯に向き合ってきたからこそ味わうもの。多くの生徒達がこの1年間色々な思いを抱えながらも活動してきた証ではないでしょうか。

また、会の最後には總持寺通り協同組合代表理事の能村武文様より、「みなさんももう總持寺通り協同組合の組合員です!」という温かいお言葉を頂きました。地域に見守られ、地域に溶け込み、そして地域づくりの一翼を担う門前高校生としての誇りを持って活動していきたいという気持ちを大いに刺激して頂きました。

探究とまでいかず、活動の記録の紹介になった面も否めませんが、今後も継続して活動し、地域住民の方々と共に、新たな門前町を築いていけるよう、地域の課題とニーズに敏感になりながら、前進していきます。

高校生を受け入れて頂いた地域住民の皆様、本当に本当にありがとうございました!

以下は、活動報告会を終えた生徒の感想の一部です。

・「何かを行う際に、『本当にそのことが地域貢献になるのか』ということを何回か考えた。それによって得たものは、門前町にはとても温かい方がたくさんいるのだという気づき。」

・「原稿を見ずに沢山練習してきたけれど、本番は失敗が怖くて原稿を見すぎていた。失敗しないためではなく、相手に伝えるために発表する。」

・「一つ一つの活動に精一杯で、町の人の表情を見たり声に耳を傾けたりできず、町の元気に貢献できたかどうかの検証が十分にできなかった。」

・「より密接に地域と関わり合ったことで、日々地域の人が互いに助け合っているんだと実感できた。」

2月4日の2年生の「総合的な探究の時間」活動報告会に向けて

2年生は、この1年間「総持寺通り商店街の復興」をテーマに、それぞれの分野で取組を進めてきました。その活動報告会を明日13:10より、門前町公民館3階大ホールで実施します。9グループが商店街のマルシェでの活動や、仮設住宅での活動などを報告します。

年明けの2年生の総合的な探究の様子をご紹介します。

1月9日(木)総合的な探究の時間(公民館での様子)

門前高校は年明けから学業の場を公民館へと移動しました。沢山の方々のご協力のもとで引っ越しの作業もスムーズに行うことができ、始業式以来、新しい「学校」で勉強をしています。

この日は今年初めての総探の授業。生徒達はいつも通りわきあいあいとグループで作業をしていました。ほとんどの生徒が活動報告会に向けて、黙々と準備を進めていました。一部、週末のマルシェに挑むため、バタバタしていました。

1月12日(日)総持寺通り商店街マルシェに参加!

年明け早々のマルシェに、祭班・商品開発班・農業班が参加し、獅子舞の披露やめった汁の販売をしました!

震災から1年。厄除けや無病息災を願い舞う、威勢のいい高校生の獅子舞に、思わず地域の方々からの笑みもこぼれました。また、オリジナルの「めっためたおいしいめった汁」はちょっと甘めで、ゴボウや、人参、サツマイモ、鶏肉、刻み葱など入ってなんとも美味!!1杯150円で100杯以上も売り上げました。地域の方々の体も心も温める一品でした♡「七味サービス」も好評で、「ストップ!」というまで生徒が七味をかけ、そこで会話がはずみ、お客さんにも喜んでいただけました。

1月26(日) ふれあいコンサート2025ゲスト出演

1月26日(日)、本校吹奏楽部員が第34回石川県警察音楽隊定期演奏会「ふれあいコンサート2025」にゲストとして出演させていただきました。昨年7月と11月の合同演奏がご縁となり、共演が実現しました。

本校吹奏楽部顧問指揮の「コパカバーナ」、本校卒業生でソプラノ歌手の廣野美由紀さんの独唱と共演した「いのちの歌」など、計5曲を合同で演奏しました。「いのちの歌」には「この星の片隅でめぐり会えた奇跡は どんな宝石よりもたいせつな宝物」という歌詞があります。門前町で生まれた縁、演奏会が繋げた縁、震災がもたらした縁など、一つひとつのめぐり会いが今の「門前高校吹奏楽部」を形作っています。これからもご縁を大切に、部長が話すような「みんなを笑顔にできる音楽」を奏でてほしいと思います。

1月15(水) 図書館講座

1月15日(水)、図書館講座を実施しました。先生の読書体験を聴き、生徒の読書意欲向上に繋げることを目的として毎年実施している本講座。今年度のテーマは「活字の苦手な私と本の前向きな付き合い方」。講師は辻口先生です。

小学生時代は図書室に通い詰め、お馴染みの「かいけつゾロリ」や「ひみつシリーズ」などで育った辻口先生。中学校に上がると部活や勉強で忙殺され、図書室から足が遠のいてしまいます。そして、高校では正解を求められる読み方に疑問をもち、自由に読めないプレッシャーから活字への苦手意識がだんだんと強まってしまいました。同じ道をたどっている人は辻口先生だけではないはず。そんな辻口先生ですが、現在は読書家!マイ本棚にはお気に入りの本がズラッと並んでいるそうです。どのように読書のきっかけをつかみ、本と向き合っているのかを体験談とともにお話ししてくださいました。

辻口先生の本との付き合い方は次の5つ。①自分の好きに従って本を選ぶ、②言葉を知るための「聖書」とする、③形から入るときの足がかりにする、④しおりを使いたいがために読む、⑤積読を見てうっとりする。詳細が気になる人は辻口先生まで。

新しいことに挑戦してみようとする人の顔は輝いて見えます。講座終了後の生徒の表情はキラキラ。手元にある図書カードを有意義に使ってもらえたらと思います。人生に彩りを加える読書の世界への踏み出し方を教えてくださった辻口先生、ありがとうございました!

最後は質問タイム↑

1月12日(日) 1年総探 餅つき大会のお手伝い

1月12日(日)、総合的な探究の時間の活動(探究活動)の一環として、1年生が餅つき大会のお手伝いをさせていただきました。「よいしょー!」と掛け声をしながらお餅をついたり、あんこやきなこを均等にお餅につけたり、できあがったお餅を配ったり……周りを見ながら自分がするべきことを判断していました。また、餅つき大会には地域の方がたくさんいらっしゃっており、昨年の探究活動でお世話になった方に挨拶する生徒も!1年間掲げてきた「門前町の一員になる」という目標の達成は近いのかもしれません。

今回の行事参加の目的はもう一つ。それは「2年生が探究活動を実践する姿を見て、来年度の活動内容を決定する際の参考にする」というもの。2年生が自分たちで育てた野菜で作った「門前未来めった汁」の販売が気になっている生徒もいれば、獅子舞を演じる姿に魅入っている生徒もいました。来年度、自分たちが探究活動をする姿と重なったのではないでしょうか。

1月9日(木)「Delivery図書」開始!

3学期より門前公民館での教育活動がスタート!残念ながら図書室はありません……そこで、Delivery図書サービスを開始してみることにしました。

校舎の図書室は生徒立入禁止エリアです。しかし、12月の読書タイムで読んだ本の続きが気になっている生徒、11月にリクエストした本を借りたい生徒など、図書室を利用したい生徒は多数。本棚に並ぶ本を眺めたり、手に取った本をパラパラめくったりしながら本を選ぶという楽しみは味わえないのですが、本が手元に届くまで中身を見られないというワクワク感はあるようです。

借りたい本、読みたい本がある場合はGoogleフォームに入力。図書室に該当の本があれば、司書が生徒の手元まで届けてくれます。該当の本がなければリクエスト本扱いとなります。早速、生徒がDelivery図書サービスを利用してくれました!生徒から要望を聞き、改善していきます。

令和7年1月7日(火) 令和6年度 3学期始業式

【新しい環境での学び】

2025年最初の始業式は仮校舎となった門前公民館で行いました。県教育委員会の迅速な対応、輪島市、野球部員やその保護者の皆さん、門前中学校出身の生徒や保護者の皆さんの協力により、新しい環境で無事にスタートを切ることができました。生徒たちは、新しい環境でも積極的に学び合い、支え合う姿勢を見せてくれています。

このように、多くの支援を受けて新しいスタートを切ることができたのは、生徒一人ひとりが日々の学びに真摯に取り組んできたからこそとも感じています。今後も、今回のことを「あたりまえ」と思わず、感謝の気持ちを持って、門前公民館を大切に使わせていただきながら、成長を続けていきましょう。

中澤賢校長の式辞から、始業式の様子をお伝えいたします。

【新しい年を迎えて】

あけましておめでとうございます。今年の初めに、門前高等学校の生徒たちが選んだ「2024年の門前高校を表す漢字一字」として、非常に多くの生徒が「災」という漢字を選びました。その理由には、昨年の地震や豪雨などによる災害の影響を受けつつも、多くの人々の支えによって、こうして新しい年を迎え、学校生活を続けられているという思いが込められています。

「災い転じて福となす」という言葉にあるように、私たちも過去の困難を力に変え、2025年には多くの幸福を感じられるように前進していきましょう。

【移転に関する感謝と学び】

令和6年度の第三学期が始まりましたが、昨年12月に学校の校舎に基礎破損が確認され、現在は仮の校舎として門前公民館を利用しています。この移転に関して、多くの方々の協力と支援を受けました。県教育委員会や輪島市、門前町の皆さん、そして門前高校を応援してくださる地域の方々に感謝の気持ちを忘れず、大切にこの場所を利用していきましょう。

特に、今年度の学校移転に際して、後期生徒会会長を中心に生徒の皆さんが積極的に意見を出してくれたことに感動しました。生徒たちが当事者意識を持ち、学校の移転に真剣に向き合っている姿に、成長を感じました。

また、移転作業をサポートしてくださった170名もの多くのボランティアの方々、特に野球部員や保護者、そして門前中学校出身の生徒や保護者の皆さんに心から感謝します。このような支え合いの中で、門前高校は多くの人々に応援されています。今後も、この思いを胸に、新しい学期を進んでいきましょう。

【新学期のスタート】

今年の第三学期は、各生徒がこれまで努力してきた成果を形にする時間です。特に3年生は進路実現に向けた最後の努力を、1・2年生は次年度へ向けてステップアップする時期となります。

私たちがこれから向かう先に待っているのは、単なる結果だけではなく、どれだけ真剣に取り組み、努力したかという過程です。前学期にお話しした武田信玄の格言「真剣だと知恵が出る。中途半端だと愚痴が出る。いい加減だと言い訳ばかり。」を胸に、最後まで全力で取り組んでください。

さらに、松岡ハリス佑子さんの言葉を皆さんに送ります。「物事の成功の度合いは、かけた時間に比例する。何事も努力し、ぎりぎりまで人事を尽くしたときに『魔法』がかかる。」この言葉のように、皆さんが本気で努力すれば、必ず成果がついてくるはずです。

私たち全員がワンランク上の成長を遂げることを楽しみにしています。

これからの課題と期待

私たちは、困難な状況に直面する中でも支え合い、前向きに歩み続けています。これからも、皆さん一人ひとりが成長できるような環境を整え、進んでいきます。どんな困難も乗り越えられるという自信を持ち、2025年を「魔法のかかった」素晴らしい年にしていきましょう。

門前高校の生徒として、地域の皆様への感謝を忘れず、力強く歩んでいきます。

12月17日(火) 福島西高等学校との交流会開催!!

能登半島地震の甚大な被害に心を痛め、同じく東日本大震災という大きな災害を経験した福島県より、福島西高校デザイン科学科VDコース2年生5名と引率の先生1名が、12月17日の午後に門前町を訪問され、本校の生徒6名と門前公民館で交流を行いました。

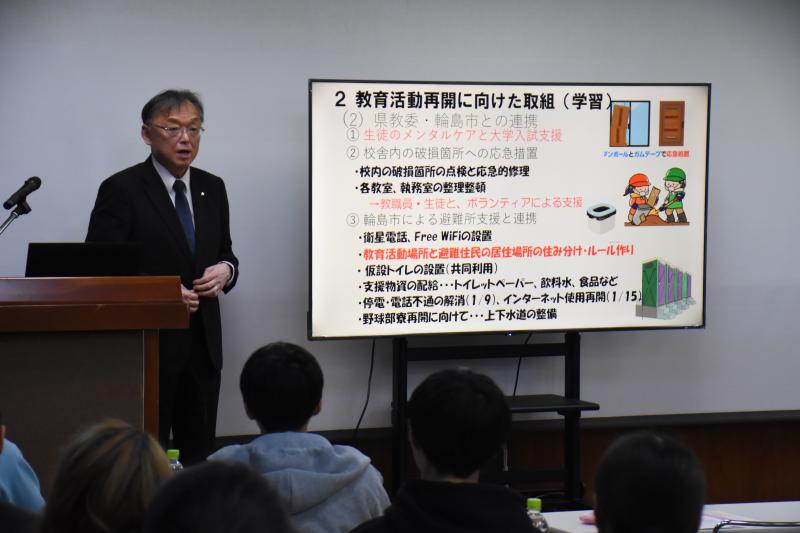

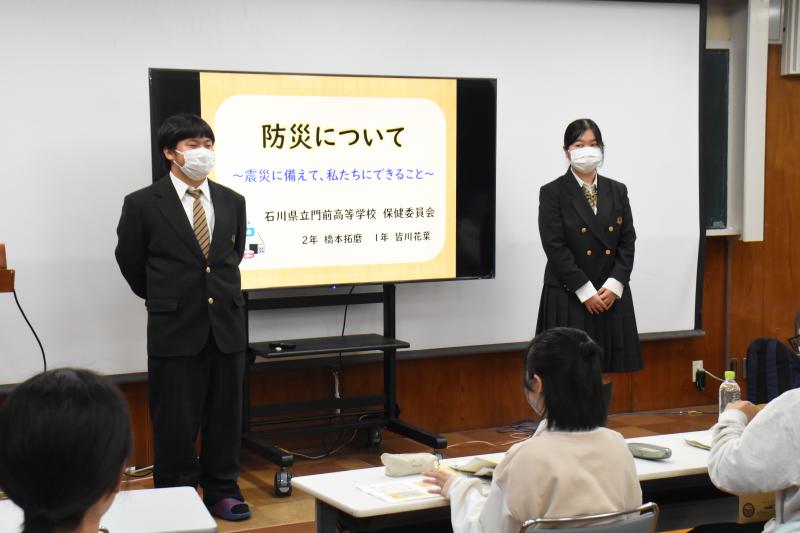

最初に本校の2名の保健委員が、防災について地震に対する備えや色々な対策を発表。その後、福島西高校の生徒が『震災から現在まで』というテーマで、福島県の復興状況と復興に向けた高校生の取り組みについて発表されました。

お互いの発表後に交流会に移り、福島西高校よりVDコースの生徒達が作成した作品集のプレゼント、それからゲーム形式でお互いに楽しく質問し合うなど、初対面とは思えないほどすっかり和んで仲良くなっていました。

本校の保健委員の発表

福島西高校の発表

デザイン科学科の生徒達で作成した作品集の贈呈

その作品集を見ながら説明や感想を交換

最後は全員で記念撮影

2年生総合的な探究の時間 10~12月活動の一コマ紹介

2年生の総探の活動もグループごとに様々な動きを見せています。その一部である、食を通して地域の催しに参加させて頂いているグループの活動を一挙ご紹介します!

・「もんちゃん焼き」という大判焼きに、初めて挑戦する生徒達。はじめはうまくいかず、苦戦を強いられていましたが、得意のチームワークで乗り切っていました。焼き色も徐々にカラメル色になり…おいしそうな見た目になりました!

・「エモ唐」という数年前の門前高校生発案の唐揚げに挑戦する生徒達。この日は鶏肉の下準備中。下味をしみ込ませるために黙々と鶏肉をもみこんでいました…。

・「豚汁」の試作をしている生徒たち。自作のサツマイモや小松菜などを入れて販売する予定とのこと。当日はきっと寒いでしょうから、暖かい豚汁はきっと皆さんに喜んでもらえるはず!と試作をする生徒たちの様子もほくほく♡

どのグループも自然に役割分担を決め、多くを語らずとも意思疎通をしながら作業を進めている様子でした。普段からコミュニケーションができているからこそできるこの連携は、大人でもなかなかまねできない絶妙のチームワークです。

そして迎えた12月の「門前マルシェ」。高校生の元気な声が門前の町中に響きました。(すべての出店班の画像を載せられずに申し訳ありません…!)

2学期も地震の爪痕や豪雨などに悩まされましたが、これからも門前高校は、門前町とともに歩みます。

令和6年12月15日(日)表彰伝達式および2学期終業式

12月15日(日)、本校では「表彰伝達式」と「2学期終業式」を行いました。今年の成果を振り返るとともに、新たな学期に向けた決意を固める充実した式典となりました。

表彰伝達式

はじめに、2学期中に輝かしい成果を挙げた生徒たちの表彰が行われました。各分野での活躍は以下の通りです。

運動部活動

・令和6年度 石川県高等学校新人大会

女子ソフトボール競技 第3位

・高校野球

石川県優秀選手 塩士 暖(31H)

能登地区優秀選手 前川 知貴(31H)

文化活動

・アントレプレナーシップ教育推進事業

審査員特別賞「釣りレジャー班」

・生徒保健推進講習会

優秀賞

国語科表彰

・「小さな親切」はがきキャンペーン

入選 塩士 禅「能登半島地震を経験して」

・「新聞を読んで」感想文コンクール

優秀学校賞 本校代表 川原 和也

・青少年読書感想文コンクール(石川県予選)て生きる」

郷土の部 優秀賞 伊藤 秀「花を咲かせる 土として生きる」

自由読書の部 優良賞 浜辺 蒼介、國守 伶美香

・石川県児童・生徒俳句大会

特選 石田 煌峨「甲子園 熱い戦い 頂点へ」

入選 大豊 瑠侍、見神 遼馬、國守 伶美香、高橋 穂夏、皆川 花葉、森下 愛

生徒一人ひとりが見せてくれた努力の成果に、心から拍手を送ります。

2学期終業式

続いて、2学期終業式が行われました。

中澤 賢 校長先生は式辞で、2024年を振り返りながら、未来への希望を語りました。今年の世相を表す漢字「金」を引き合いに、部活動や学業、学校行事を通じて生徒たちが「自分を研ぎ続けた」成果を讃えました。

校長先生が選んだ2024年を表す漢字は「安」。理由として、能登半島地震を乗り越えた一年の中での「不安」と、次年度への「安心」への願いを挙げられました。また、生徒たちにも「門前高校の2024年を表す漢字」を考える宿題が出され、3学期始業式で発表される予定です。

冬休み、そして新たな学期へ

最後に、中澤校長先生は武田信玄のものとされる下の格言を紹介しながら、3学期に向けた熱いエールを送りました。特に3年生には、新しい世界に羽ばたく準備をしっかり整えるよう呼びかけがありました。

実力の差は努力の差。

実績の差は責任感の差。

人格の差は苦労の差。

判断力の差は情報の差。

真剣だと知恵が出る。

中途半端だと愚痴が出る。

いい加減だと言い訳ばかり。

本気でするから大抵のことはできる。

本気でするからなんでも面白い。

本気でいるから誰かが助けてくれる。

冬休み明けからは、令和6年度最後の学期が始まります。生徒の皆さん、冬休みの間もしっかり自分を「研ぎ続け」、新たな目標に向かって進んでいきましょう!

12月9日(月)〜13日(金)門高読書タイム週間(発信編)

門高読書タイム週間が終了しました。読書週間は「自分の思いをアウトプット(発信)し、思考力・表現力を高める」ことを目的の一つとしています。前回の読書タイムは「本を読む」だけで満足する生徒が多く、「発信(アウトプット)による思考力・表現力の向上」を実感する生徒が少なめだったのが事実。目的を達成すべく、ちょっとしたしかけを3つ用意しました!

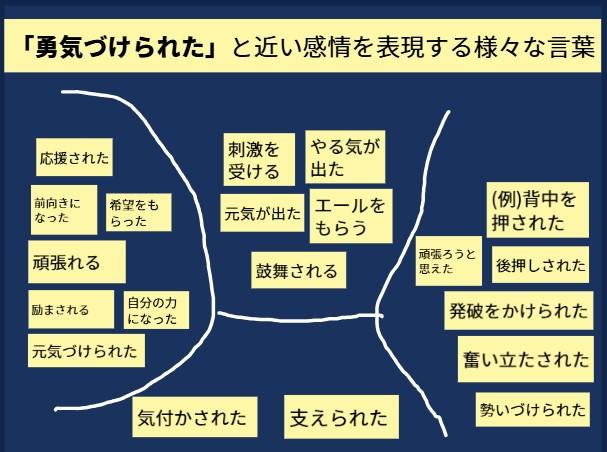

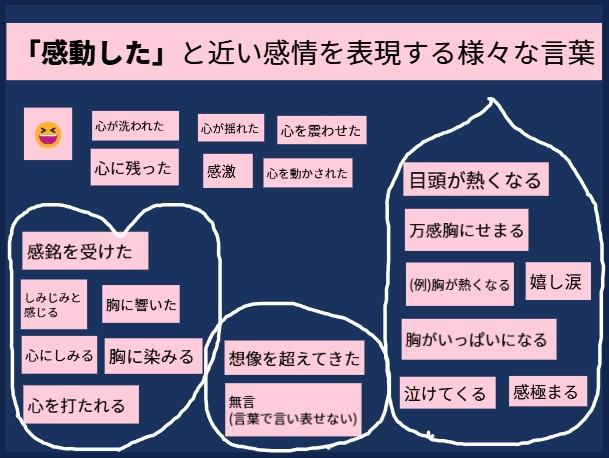

① 生徒による「表現リスト」の作成

読書週間前、表現や言い換えについて学ぶ国語の授業のなかで少し時間をとり、各クラスで「表現リスト」を作成しました。感想でよく使う言葉をピックアップし、その言葉の関連語や言い換え語を思いつくだけあげるという活動を行いました。できあがったものを一部ご紹介します。

② 「表現リスト」をフル活用した「読書の記録」の記入

読書週間中、生徒たちは毎朝「読書の記録」を記入しました。「いつも同じ言葉で終わっちゃう……」という単調感想派も、「しっくりくる言葉がなかなか見つからない……」という言葉迷子派も、リストのおかげで前回よりワンランク上の感想が書けたようです。読書の記録もご紹介します。

♡最初は人を愛していた神様が、人に祀られなくなって自分の価値はない、人とも関わらないと思っていたのが心苦しかった。でも人の気持ちを理解し、自分と向き合うことで本来の力を取り戻したことに心を動かされた。(浅葉なつ「神様の御用人」)

♡痛みに鈍感なエピソードがとても面白かった。また、私も雨栗さんのように自分が好きな自分でいれるようにしたいと感じた。辛いときや失敗したときにそれを受け入れられるようにしたい。(雨栗「雨に降られたとしても」)

♡夢を持つことは恥ずかしいことじゃないということを聞いて元気づけられた。(水野敬也「夢を叶えるゾウ0」)

♡技術だけでなく人間性も良くないとうまくならない 人間性も変えていかなければならないと考えさせれた。(田中辰治「人間性も野球も日本一」)

♡成功の過程には協力してくれる人がいるということを知った。だから成功したいと思ったら誰かに協力をお願いできるようになりたいです。(辻芳樹「料理の仕事がしたい」)

③ 「読書の記録」の発信

せっかく言語化した自分の想いを発信しないのはもったいない!というわけで、「読書の記録」共有タイムをとってみました。発信し合うことで想いの共有だけではなく、互いの表現力を磨き合える貴重な時間にもなりました。

生徒たちがこれからも読書や想いの発信を楽しみ続けてくれることが、「門高読書タイム」の何よりの成果です。来年度の読書タイム週間も楽しみです。

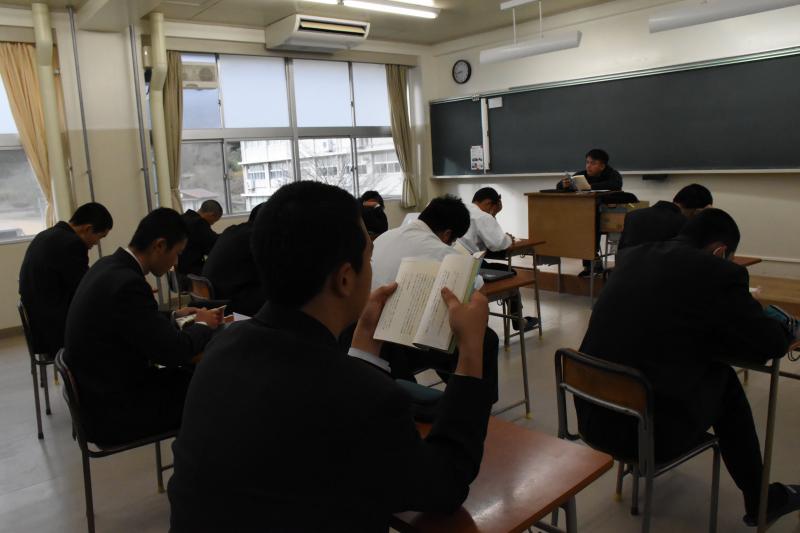

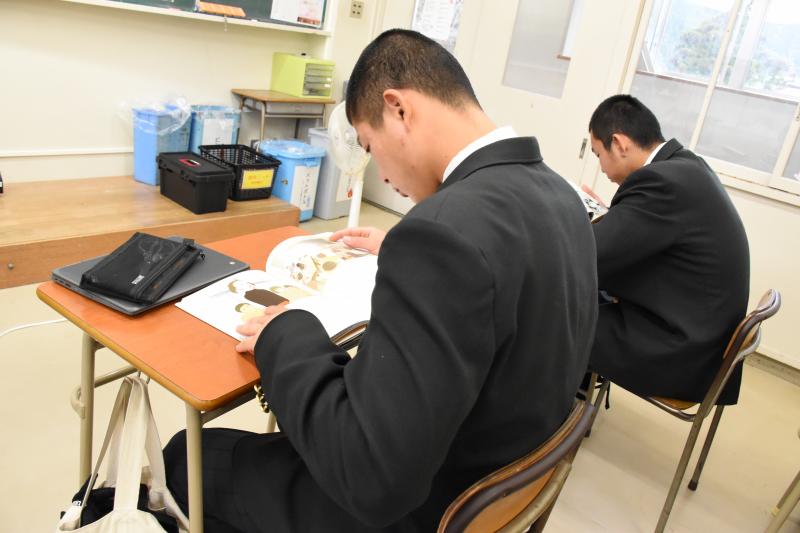

12月9日(月)〜13日(金)門高読書タイム週間

12月9日(月)から、門高読書タイム週間が始まりました。毎朝のSHR後30分間、全校で静かに読書をし、本を読んで感じたことを発信する取り組みです。

読書週間中、各クラスの図書委員が選書した本を並べた本箱が教室に設置されます。教員が選書すると、「将来に役立つから読んでほしい」という視点で選ばれた真面目な本が並びがち。しかし、生徒が選ぶと、あら不思議。高校生ならではの感性が光る選書がなされます。はやりの本、懐かしさを感じさせる本、クラスの誰かの心に刺さりそうな本、さらには「本なんて苦手!」という人でも思わず手に取りたくなる本まで、さまざまな視点から興味深い本を選んでくれました。

生徒たちは図書室で借りた本、本箱から選んだ本、自宅から持参した本など、それぞれが「読みたい」と思った本の世界に没頭し、毎朝教室にはページをめくる音がここちよく響いています。

門高読書タイム週間終了後、生徒たちが本を読んで感じたことを発信する姿をお伝えします。

中高合同選挙出前講座

令和6年12月6日(金)、本校1年生32名、門前中学校3年生22名、七尾特別支援学校輪島分校より2名を対象とした、中高合同選挙出前講座がおこなわれました。この行事は、連携型中高一貫教育の行事として毎年実施されています。会場となった本校視聴覚室には、実際に使用された記載台や計数機が設置され、投票所の雰囲気を感じながら選挙を経験できる良い機会となりました。

まずは、選挙の意義や選挙制度についての講話をたまわりました。授業で習うことではありますが、選挙管理委員会の方からお話を聞くことで、内容がよりスッと入ってきたように感じました。

模擬選挙では、石川県知事を選ぶという設定で投票をおこないました。模擬選挙公報をよく読んだうえで、思い思いの候補者を選び、投票箱に向かう生徒たちのすがたがみられました。また、一部生徒は投票事務従事者として、投票管理者や受付等の役割も体験できました。その様子をうかがいながら、将来、公務員として選挙にたずさわる人や、立候補者として選挙活動をする人がでてきたら喜ばしいなあ、と想像してしまいました。

運営にご協力いただきました、輪島市選挙管理委員会 村田 様ならびに、奥能登総合事務所 山田 様、お忙しいなか貴重なお時間をいただき誠に感謝申し上げます。今後とも、主権者教育の一環としてこの行事を続けていき、若者たちの意識向上につとめたいと考えております。

洋服の青山 スーツ着こなし講座

令和6年12月9日(月)の7限目に、3年生全員を対象としてスーツ着こなし講座がおこなわれました。進学・就職希望者問わず、将来必要となる「身だしなみ」の基本を知る機会として開催されました。

まずは、男女別でのスーツやシャツの見立てについて教えていただきました。モデル役としてスーツを着てくれた皆さん、ありがとうございました。また、1ランク上なコートのたたみ方も分かり、良いオトナに近づけたような気がしました。

ネクタイのカラーと色が与える印象については、生徒たちも特に関心をもっていたようでした。相手に与えたい印象を考えながらネクタイを選べるようになりたいと感じました。

最後は毎年恒例の、ネクタイを締める体験をしました。やり方を知らない生徒が大半でしたが、楽しそうに試行錯誤する姿が印象的でした。制服のネクタイとは違う、シックなものを身にまとったからか、妙に貫禄が出た生徒もいました。ネクタイの力、恐るべしといったところでしょうか。

ご講義いただきました、洋服の青山七尾店 加納 様 には心より御礼申し上げます。将来の自分を想像しながらも、マナーを学べる良い機会となりました。このたびの会で得たことを、実践的に活かしていきたいと思います。

12月4日(水)1年生総合的な探究の時間(マップ作成②)

9月の1年生総合的な探究の時間の活動報告から少し経ち、「マップ作成」の進捗が気になる皆さん。お待たせしました、ご報告します。

9月は商店街を散策し、町の魅力をくまなく探し、地震の被害状況をじっくり確認することで「マップ作成」のねらいの一つ「門前町の現状を知る・見る」を達成しました。10・11月はもう一つのねらい「門前町の方々とコミュニケーションをとり、門前町の一員に近づく」の達成に向けて動き出しました。

現在、マップに掲載する店舗紹介記事の作成に取り組んでいます。ふれあい喫茶で地域の方々と交流する機会を得たことで、「実際に自分の目で町を見たい」「地域の方に直接お話を伺いたい」という声が生徒たちから多く挙がり、記事作成のためにインタビュー調査を計画する班が増加。とはいえ、いざインタビューとなると「どのような準備が必要か」手順はどうすれば良いのか」など戸惑う様子が見られました。

地域の方はとても温かく門高生を受け入れてくださるのですが、実社会を意識した準備として、生徒同士で様々な大人(フレンドリーな役、職人気質な役など)を演じ、学校で模擬インタビューを行いました。

迎えたインタビュー本番、緊張した面持ちで担当店舗へ向かった彼らでしたが、終わった後はスッキリした様子。インタビュー後に店舗の方とゆったりとお茶をした生徒もいれば、「家族と食事をしにいきたい」と話す生徒もおり、地域の方とのコミュニケーションを通じて、それぞれの店舗の魅力を掴んできたようでした。どのような紹介記事が作成されるのか、温かく見守っていただければ幸いです。

10月18日(金)・11月22日(金)1年生総合的な探究の時間(ふれあい喫茶②)

1年生がふれあい喫茶に参加させていただきました。今回で2度目の参加になります。1回目参加後の振り返りから、生徒それぞれがたくさんの学びを得てきたことが伝わってきたため、ふれあい喫茶を運営されている夢かぼちゃさんにお願いをし、再度参加させていただく運びとなりました。

ふれあい喫茶では、私たち門高生から感じ取る若さで元気を養われる方、「門前町に住む地域の一員」として会話を楽しんでくださる方など、さまざまな方がいらっしゃいます。参加者の方とお話ししていると、調べ学習をしているだけではわからない、地域の方の熱い思いや本音が見え、聴こえてきます。

今回のふれあい喫茶でも、参加者の方のお話をじっくり聴く生徒、注文を伺ったりお菓子を配ったりする生徒など、それぞれが自分の役割を見つけて動いていました。参加者の方のなかには「予定がなかったら必ずふれあい喫茶に来ているよ」と嬉しそうに話す方もいれば、「この辺りで集まれる場所っていったら、ここくらいなのよ」と少し寂しそうに話す方も。「また来てね」「また来るね」と声を交わす温かい場面も見られました。共通していることは「人と繋がりたい」ということ。門高生もそのお手伝いができたらと思います。

11月18日(月) 思春期講座(3年生)

令和6年11月18日(月)7限目に、3年生を対象とした思春期講座を行いました。講師として、DVホットラインのと事務局長の弘﨑弘美先生をお招きしました。「デートDVってなに?~あなたの心と体を守るために~」という題材を通して、自分や他者を尊重することの大切さを教えていただき、デートDV等の性に関する問題を自身と関係あることとして捉える貴重な機会となりました。

生徒は皆、真剣に聞き入っており、講座後の感想からも、今回で得られた学びを今後の生活の中で活かしていこうという思いが伝わってきました。以下は、感想の一部です。

・今日の話を聞いて、DVは身近なものであると実感しました。また、様々な方法で人を傷つけてしまうということがわかったので、今後、人と関わり合う時には、行動に責任を持って生活していこうと感じました。

・高校生活では、恋愛などがより深く関わってくるものであり、感情が左右されがちなことが多いなかで、今回の講座は、改めてパートナーとの向き合い方や接し方を考えることのできる良い機会になった。

・男女で付き合うことは良いこともあるが、付き合い方を間違えると相手を嫌な思いにしてしまう可能性もあることがわかった。自分ごととして覚えておくことが大事だと思った。相談できる相手も作っておきたいと思う。被害者にも加害者にもならないように気をつけたい。

これから社会に出ていく3年生の皆さんにとって、実りのある時間になったのであれば幸いです。

より良い人間関係を築きながら、素敵な人生を歩んでいってくださいね。

11月20日(水)3年生対象 SC高先生による講話

11月20日(水)6限目に、3年生を対象にスクールカウンセラー高賢一先生より、「自己肯定感を高めるために」というテーマで講話をしていただきました。

自己肯定感とは、「自分自身を肯定できる感覚」、「自分自身の強い部分も弱い部分も、すべて自分自身で受け入れられている状態」のことを指すそうです。

3年生の皆さんも20の質問に答え、それぞれの自己肯定感の高さを診断してみました。結果は様々でしたが、「自己肯定感が低い=よくない、自分はだめ」ということではありません。ただ、もしも自己肯定感が低いことによって何かに困っていたり、悩んでいたりする場合は、高先生が紹介してくださった「肯定的な言葉遣いをする」、「過去の自分と比べてできるようになったことに目を向ける」、「小さなことでも自分を褒める」等、自分ができそうだと思った方法を実践してみてくださいね。

褒められて伸びるタイプだと自負する人が3年生には多いようなので、自分はもちろん、できれば周りの人の良さにも目を向けて、積極的に褒めあっていきましょう。

修学旅行4日目

心配された天気も持ちこたえていましたが、この日は朝から雨。沖縄に別れを告げる私たちのしんみりとした心を象徴するかのようなこのタイミングでの雨となりました。

最後の立ち寄りポイント道の駅「かでな」では、嘉手納基地の3分の2が見渡せました。

お世話になったバスガイドのキャン(喜屋武)さん、ドライバーのシロマ(城間)さんには大変楽しく学びの多いバスの時間を与えていただきました。「楽しい思い出はおみやげに、残念だったことはバスの中に忘れ物として置いていってくださいね」ということばに、沖縄の温かさを感じましたね。教えて頂いた「ゆいゆいゆいま~る♪」の返歌に「島人ぬ宝」をみんなで歌えたことも嬉しかったです。2カ月前の文化祭のときとはまた違う気持ちで歌ったことでしょう。

振り返れば国際通りから始まり、ひめゆりの塔、糸数壕、おきなわワールド、首里城、ちゅら海水族館、マリン体験、そして夜のビーチでの全員花火。ケガや体調不良の離脱者もなく修学旅行に参加した全員が同じ時間を同じ場所で共有できたことは「当たり前」ではありません。2年生の皆さん一人ひとりの体調管理も素晴らしかったのですが、楽しんでおいでと送り出してくださった家族の方をはじめ、多くの方の「いってらっしゃい」の気持ちのうえにこの修学旅行がありました。この場をお借りして、お礼申し上げます(いえ、2年生のみなさんは心に起こった気持ちはどうぞ自分で行動に表してくださいね!)。

随所での修学旅行リーダーのあいさつ、班リーダーや部屋リーダーの動き、また役職にかかわらず「お!」と思わせてくれる2年生の仲間の姿に、どれだけ気づくことができたでしょうか。また、自分自身もどれだけ素直に想いを行動にうつせたでしょうか。

いつもとは違う環境や経験を通して気づくことができたことを、これからの学校生活にも毎日活かしていきましょう。みんなで「協力し、学び、楽しむ」私たち2年生の旅はまだ続きます…!

プロ野球ドラフト会議 育成指名挨拶

令和6年11月14日(木)、福岡ソフトバンクホークスの育成13巡目に指名された本校3年生の塩士 暖 投手が指名あいさつを受け、プロ野球に入るに当たっての目標や意気込みを語ってくれました。

塩士 投手は10月24日(木)のプロ野球ドラフト会議で育成指名されたことを受け、進学とプロ入りで悩んでいましたが、プロ入りすることに決めました。プロの世界で戦っていくことに自覚を持って行動していくこと、輪島や門前に勇気を与えられる選手になりたいこと、まずは支配下登録を目指して練習に取り組むことなどを語ってくれました。

覚悟を決めて、プロ野球の世界に飛び込むことを決めた塩士くん。これからも残りの高校生活や今後の将来についてもその覚悟をもって絶えず研鑽に努めてください!塩士投手のさらなる成長と、プロ野球界での活躍を心から応援しています。皆様もぜひ、彼の熱いプレーにご期待ください。

令和6年11月1日~7日「いしかわ教育ウィーク」

本校では、下記のねらいに沿って「いしかわ教育ウィーク」に取り組みました。

石川県では、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携し、ふるさとを愛し、心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ人づくりを進め、本県の教育の充実と発展を図るため、11月1日を「いしかわ教育の日」とし、また、教育の日にふさわしい取組を集中的に展開する期間として11月1日から7日までを「いしかわ教育ウィーク」としています。(「いしかわ教育の日を定める条例(平成17年3月制定)」):石川県のホームページより抜粋「いしかわ教育ウィークにおける取組みについて」

授業公開:11月1日、5日、6日、7日

2日(土) :三重県教育委員会 学校防災ボランティア事業

5日(火) :8:35~12:25 進路講演会

:13:10~14:00 速読についての講演会

:14:10~15:00 信用保証協会講演会

:15:30~16:30 学校評価中間報告会

6日(水) :8:35~12:25 森源太氏 講演会・コンサート

【三重県教育委員会 学校防災ボランティア事業の様子】

「令和 6 年度能登半島地震における各自の体験を三重県内からの同年代または上の年代のボランティア参加者に話すことで、地震発災時やその後の防災(減災)対策について情報共有を図るとともに、意見交換を通して振り返り、新たな気づき等、理解を深める機会とする。」というねらいの下、実施いたしました。

大きな震災のあった輪島市に学び、懸念される南海トラフ地震の備えとするために、三重県より、同じ高校生が慰問と学びのために本校を訪れてくださいました。実際の状況や体験談を、学校、生徒、避難所、卒業生などのそれぞれの立場からお伝えすることができました。

【進路講演会「自分の将来を設計する」の様子】

「低学年時より様々な職種と触れ合う機会を設け、それらへの理解を深めるとともに、職業意識の高揚を図り、具体的な進路選択への一助とする。」

上記のねらいを掲げて、各方面からスペシャリストをお招きして、「働くこと」への意識を高め、自身の将来像を描くために、全体への進路講演会と各ブースに分かれてのより細かい質疑応答の機会を持つことができました。写真は各ブースに分かれての様子です。

ご来校し貴重な機会を与えてくださった方々に感謝申し上げます。

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院(看護・医療)

自衛隊石川地方協力本部 輪島分駐所・能登地域事務所(公務(自衛隊))

能登バル AZ (飲食・経営)

株式会社 ワンダーアカデミア(IT 関係)

【速読についての講演会の様子】

自分の能力・可能性を伸ばす一つのきっかけとして、「速読」の効果と実践を学びました。

生徒・職員全員に「楽読」運営会社CMOヨンソ氏の著書「らく速読」を配布いただき、らく速読への取組みが甲子園出場にも効果があったとする沖学園の例も紹介いただきました。動体視力や理解力向上が、どんな未来につながるか、大いに期待したいところです。

【信用保証協会による講演会】

学校にテレビモニターやホワイトスクリーンなどをご寄付いただいた石川県信用保証協会様より、震災前後の状況も踏まえた活動の様子を伺うことができました。

「中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金借り入れをする際に、公的な保証人となることで融資を受けやすくする公的な保証機関」としての制度的な側面と、実際に能登半島地震の際に果たされている役割をタイムリーにご紹介いただきました。進路講演会の一つとして非常に参考となりました。

【学校評価中間報告会】

学校の現状説明(学校評価アンケート中間報告等) 質疑応答、協議のため、本校保護者、学校関係者評価委員、門前中学校校長、門前西東小学校校長(敬称略)をお招きしました。門前高校教員よりスライドなどにより震災以後も含めて本年度の学校の様子をご説明申し上げました。元気な「挨拶」の様子なども含めて、生徒の心に寄り添った学校生活や行事への取組みについて協議させていただきました。

【森源太氏講演会・コンサート】

「自分も引きこもりだった。」「本気は伝わる。」「アコースティックギターとの出会いで人生が変わった。」など、熱い語りと歌で、生徒・職員を励ましてくださいました。休憩をはさんだ前・後半4時間近くもの間、地震や大雨などにより被災した私たちの地域や人を思い、校長先生との出会いもあって、このような機会に出向いてくださいました。生きていく力をもらいたい生徒たちの質問にも笑顔で答えてくださいました。感謝です!

3年生総合的な探究の時間【キャンドル班】

キャンドル班5名の成果報告です。これまで、總持寺で廃棄されるろうそくを活用したキャンドル制作を目指して活動してきました。

今年度は、三谷産業グループのニッコー株式会社様(白山市)のご支援をいただき、陶器を寄付していただきました。ブランド陶器に、調合したろうそくを流し込むことで、とても色鮮やかな門前高校オリジナルキャンドルが完成しました。9月の門高祭でキャンドルを完売することができ、売上全額を總持寺へ寄付させていただきました。

11月8日(金)活動報告とお礼を兼ねて、ニッコー株式会社様を訪問しました。完成したキャンドルを見て、ご担当者様も大変喜んでいただきました。

陶器が完成する過程の工場見学とショールーム見学を通して、素材から製品が出来上がるまでの企業努力が分かり、探究してきたことの学びが深まりました。ニッコー株式会社様、ありがとうございました!!

令和6年11月14日(木)修学旅行3日目

今日は季節外れの真夏の気温の沖縄でした。

まずはちゅら海水族館へ!バスガイドさんの説明を聞きながら旅行3日目の小一時間のバス移動。旅の疲れも垣間見えましたが、能登とは違う海の生き物を楽しめました。班別活動もこれで3種類目。いつもとは違うメンバーでいつもとは違う環境を楽しめました。

午後からは、これぞ沖縄!お待ちかねのマリン体験を満喫しました。2年生一行の日頃の行いの良さ(?)のおかげか、旅行中いちばんの晴天に恵まれて本当に良かったですね!

この3日間で、団体の自由のために個人の自由を二の次にする団体行動を強く意識してきた2年生。沖縄最後の夜は、ビーチでの全員花火。「みんなで」の思い出がまた一つ、増えました。

10月24日(木) 3年生総合探究「防災・減災について考えよう」

令和6年10月24日(木)に、「個人や身近な範囲でできる『防災・減災』について考えよう」というテーマで、3年生の総合探究を行いました。

事前学習として、防災・減災の意味をそれぞれ調べて、違いを学びました。授業では、はじめに、保健委員の生徒が前期で取り組んできた「防災・減災の活動」について発表しました。その後、発表をもとに、「自分にとって必要な防災リュックの中身は何か」を考えました。また、部屋の間取り図を見ながら、家具の固定と配置のポイントについて学びました。

これらの活動を通し、一人暮らしなどで震災に備えることのイメージを持つきっかけになったと思います。今後、ハザードマップや避難場所・避難所の調べ方についても取り上げる予定です。

生徒の感想からも、授業で学んだことを今後に活かそうという、防災・減災への意識が感じられました。以下は、感想の一部です。

・「防災についての知識を深めたり意識を高めたりする活動は、震災を経験した自分たちにとって、とても大切なことだと感じた。」

・「実際に震災を経験して、『こうしておけば良かったな』と思ったことがいくつかあったので、もっと多くの人が対策をしてくれるといいなと思った。」

・「防災、減災について友達と話し合い、これから一人暮らしをするときに、改めて活かそうと思った。」

これからの社会を生きていく上で、防災・減災の視点を持って日頃から備えておくことは、自他を守るためにも必要な力となります。

今後も様々な場面を通し、防災・減災について学ぶ機会を設けていきます。

プロ野球ドラフト会議2024

令和6年10月24日(木)、プロ野球ドラフト会議2024が開催され、福岡ソフトバンクホークスの育成13巡目に本校3年生の塩士 暖 投手が指名されました。プロ野球ドラフト会議において、門前高校からの指名は史上初となります。

他の球団が選択終了を掲げ、緊迫した時間の流れる中で迎えた待望の瞬間でした。門前高校の視聴覚室では、拍手喝采がわき起こりました。塩士 投手は涙をにじませながら、そして野球部員らは皆、誇らしげな表情を浮かべ、気持ちを分かち合っていました。

「びっくりしました。選ばれると思ってなかった」と、当時の心情を口にする塩士 投手。また、自身の周りで、野球部員や先生方、野球指導アドバイザーの山下智茂氏らが喜んでくれているのが嬉しかったと、白い歯を見せていました。ただし、今後の進路については進学を含めてしっかりと考えて決めていきたいとのことで、卒業までは気を抜かず、謙虚な姿勢で頑張るとの意気込みも語ってくれました。

門前高校、そして能登・輪島市を明るく照らしてくれるようなニュースに、誰もが元気づけられたことでしょう。このような結果に至ったのは、たくさんのご支援あってのことです。誠にありがとうございました。改めて、塩士 投手の輝かしい活躍への期待と応援のほど、よろしくお願いいたします。

令和6年11月13日(水)修学旅行2日目

さて修学旅行2日目は「平和学習」の一日となりました。

ひめゆりの塔、糸数壕、守礼門・首里城という歴史遺産を訪ねました。本物の遺産に直接触れることで、そこにある「想い」を一人ひとりが受けとめていました。この歴史のうえに今の私たちの生活があることを学びました。ここでしかできない学びをさせていただきました。

午後は、おきなわワールド班活動。沖縄の伝統と文化をたっぷりと楽しみました!どんどんお土産が増えていきます…。

心配だった天気も持ちこたえています。私たちの沖縄修学旅行、まだまだ協力し、学び、楽しみます!

令和6年11月12日(火)修学旅行1日目

2年生一行の沖縄修学旅行が始まりました。

12日朝、門前をバスで出発し、能登⇒羽田⇒那覇と大移動!本日のメインの活動は、沖縄の代表的ストリート「国際通りの自主研修」。早くもお土産で両手がふさがっている人がたくさんいました。若干の飛行機酔い以外は大きな体調不良もなく、みんな参加出来ました。

それぞれのテーマを持って臨む今回の修学旅行。それぞれに大きな気づきと学びがありますように。「みんなで」楽しむ旅となりますように。そしてこの旅を通して、それぞれのグループ(輪)の垣根を越えて一回り大きな輪となって門前に戻って来れますように…!

体育祭の動画をアップします!

きれいに晴れ渡った9月26日(木)に体育祭が行われました。過去最高の暑さだった夏も終わり、朝晩は過ごしやすく、そして晴れ渡っても少し汗ばむくらいの気候の中での実施となりました。

今年の体育祭は、生徒会執行部が中心となり、学年混合の縦割りチームの競技、そして学年対抗の競技と工夫を凝らしたプログラムでした。また、障害物競走やしっぽ取りなど個人が活躍する競技ばかりでなく、綱引きや2人3脚などのお互いに協力し合う競技も多く、応援にも力が入った1日となりました。

その体育祭の各競技の様子を収めた動画をアップしますので、下のリンクからご覧下さい。

2年生 「農業班の活動報告」10月12日

総合的な探究の時間の中で「農業で門前を活性化」班が、『門前町マルシェ』に参加をさせていただき、オリジナルの「門高トースト」を販売させていただきました。

農業班は、門前の農業が抱える課題を通し、門前の活性化、復興について考えてきました。今回、「自分たちで育てた野菜を使って、町の方達を元気に!」というアイディアから、この夏トマトやピーマンをはじめとする野菜を一生懸命育てました。それを使って、商店街の「食事処 縁」店主、安田さんに「トマトソース」を作っていただきました。このトマトソースに改良を加え、こんがりと焼けたトーストにたっぷりかけた「門高トースト」を完成させました!

当日は、たくさんのお客様に来ていただき、お昼ごろにはお店の前には行列が…!味も大好評で、「子どもでもペロリと食べたよ~!」「おいしかったです!」と沢山の嬉しい声をいただきました。この日は約70食を販売しました。引き続き自家製の野菜を使って販売をしたいと考えています。マルシェの振り返りが終わると、「次は大根を育てよう!」とさっそく畑に向かう生徒たちの姿がありました…。門高トーストを買ってくださった皆様、本当にありがとうございました!

10月7日(月) 歯科講話(1年生)

令和6年10月7日(月)7限目に、1年生を対象とした歯科講話を行いました。講師として、学校歯科医の星野伸也先生と歯科衛生士の小谷郁子さんをお招きし、歯みがきの大切さについて教えていただきました。

講話では、はじめに「歯の染め出し」を行い、みがき残しのあるところを確認しました。その後、歯科衛生士によるブラッシング指導をもとに、正しいみがき方で歯みがきを行いました。最後に、星野先生から歯周病についてのお話をしていただきました。歯周病は、むし歯や歯石を放置すると高校生でもなることがあるというお話に、生徒は真剣に耳を傾けていました。

生徒の感想では、「染め出しを行って、普段みがけていないところが分かってよかった。私は噛むところに色がよくついていた。これからは細かく歯ブラシを動かし、表→裏→噛むところの順番に丁寧にみがいていきたい。」「歯みがきは日常になっていて、少しいい加減になっていたと思う。今回の機会でこれからの歯磨きを変えていきたい。歯は一生ものなので大事にしたい。」など、講話で得られた学びをこれからの生活に取り入れようという思いが伝わってきました。

むし歯や歯周病を予防するためには、丁寧な正しい歯みがきが大切です。また、部活などで忙しく、なかなか治療に行けない人もいますが、早めに治療を行うことも大切です。一生ものである歯の健康を守るために、今回の講話での学びを、ぜひ今後に活かしていきましょう。

『9月、1年生総合的な探究の時間(ふれあい喫茶)』

1年生の総合的な探究の時間では、9月3週にわたって、毎週金曜日に禅の里交流館で実施されている「ふれあい喫茶」にボランティアとして参加させていただきました。

「知らない大人と話すのは無理!」「何を話せばいいのかわからない」と固い表情で禅の里交流館へと向かった生徒たちでしたが、ふれあい喫茶参加者の方の輪に入るとあら不思議。(「話が弾む」とまではいきませんが……)多くの気づきがある会話ができたようです。「仮設住宅に住んでいる方は集会所で開催されているいろんなイベントに参加できるらしい。ふれあい喫茶は自宅に残った人も参加できるからありがたい」という地域の方の本音を聴けたり、「君たち高校生のおかげで町が活気づいている」と自分たちが町を元気づける存在になれていることを知ったり、「ボランティアの方は遠方から来てくださっている」という事実に気づいたりと、新たな発見がたくさんあった貴重な時間になりました。

この気づきは今後の総合的な探究の時間の活動に生かされるのはもちろん、生徒の日常生活の意識変化にも繋がるように思います。参加させていただき、ありがとうございました。

『9月、1年生総合的な探究の時間(マップ作成)』

今年度も県内外問わず様々な中学校から門前高校に入学した1年生。まだまだ門高周辺に何があるのか、この町の魅力、地震の被害状況を知らない生徒もたくさん。今年度の総合的な探究の時間のテーマである「門前町・總持寺通り商店街の復興」へ向けて、2学期は「門前町の現状を知る・見る」「門前町の方々とコミュニケーションをとり、門前町の一員に近づく」をねらいとし、門高前の總持寺通り商店街のマップを作成します。9月はマップ作成のために總持寺通り商店街を散策しています。

こちらは生徒が「マップに書き込む必要があるかも?」と思い、撮影した写真です。

休止中のバス停 家が崩れ、通行が危険な箇所

門前のお土産 仮設商店街の店舗(建設中)

授業後の生徒の振り返りを紹介します。生徒の声をHPをご覧の皆さんにもお届けします。

・門前町内を歩き、改めて地震の被害は大きかったのだと感じた。次々と建物がなくなっていくのは仕方ないと思う反面、悲しいとも感じる。マップを作成するにあたり、町の方々が少しでも明るく、元気になれるものを作りたいと思えた。門前の活気を取り戻すためにできることをしていきたい。

・商店街を歩き、地震前後の変化がわかった。まだ地震直後のままのところもある一方で、建物の解体作業が進んでいたり、仮設店舗が建っていたり、ボランティアの方がいらっしゃったりと、門前町が復興に向けて進んでいるんだと実感できた。自分も役立てるようにマップ作りに取り組みたい。

・今日はどのようなマップを作っていくか班員と考えた。私は門前町で育ったが、まだまだ知らないことも多い。もっと門前のことを調べて、「今の門前に必要なこと」を考えたい。門前は「外国の方も大歓迎」「他県からもじゃんじゃん観光しに来て」という町だと思っている。「この町ええなあ」と思ってもらえるマップを作りたい。

「『マップに書きこむべきことは何か』調査しておいで」と生徒を学校外へ放ちました。町の様子を目に焼きつける者、知っている町と比較して門前のよさに気づく者、地域の方にお話を聴いてみる者など、それぞれが自分の特性を活かした方法で目的達成に向けて一生懸命取り組むことができました。

『9月3日(火)、門高祭(文化祭)無事開催!』

今年1月の大地震の被害が校舎に残ったまま、また、迷走台風の影響で延期となりましたが、無事に文化祭を行うことができました!! 1階の水道やトイレが使えない、調理室も使えない、とかなり制約が多い中で、生徒達はいろいろと工夫を凝らして模擬店を行ったり、学年ごとの合唱や有志による獅子舞、楽しいステージパフォーマンスで大いに盛り上がった1日となりました。

平日開催にも関わらず、たくさんの地域の方々が足を運んでくださいました。皆様のご来場がなければ、これほど充実した文化祭になりませんでした。ご来場下さった皆様、本当にありがとうございました。

学年ごとの合唱(写真は3年生) 吹奏楽部演奏

各模擬店のCM動画 31H模擬店(チュロスとジュースを販売)

22Hはアイスクリームを販売 21Hはフライドポテトとフランクフルト

22Hはかき氷 1年生は11Hと12H合同で射的などのゲーム

アンテナショップとして門前町の品物も販売 さまざまな展示もありました

とてもおいしいお茶でした(茶道部) 21Hのフォトスポットにて

フリーステージの一コマ

今年は生徒有志による獅子舞は、外でも体育館内でも行われました

クラスメイトのパフォーマンスに笑顔があふれます 文化祭の最後はクイズ大会

9月2日(月) 2学期始業式

台風10号の影響で門高祭が延期される中、2学期の始業式を執り行いました。

中澤校長先生より以下のような式辞がございました。

1学期の終業式でイチロー選手の言葉を紹介しました。

「小さいことを重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道。」このことを意識して、取組み目標を達成できなかったと感じた人は、何か一つ、習慣づけすることができましたか?

2学期の始業式にあたり、新たに2人の言葉を送ります。1人目は、元プロ野球選手であり、監督、野球評論家も務めた野村克也氏の言葉です。

「一瞬のやる気なら誰でも持てる。けれども、持続性のあるやる気は、深く認識した者だけに宿るのである。」

加えて、今夏、ご自身が3度お使いになった草刈り機の刃の実物を示され、切れ味の悪くなった刃をよみがえらせるためにはどうすればよいかと問われ、「研ぎなおす」必要があることを説かれました。いずれも、努力することの習慣化に共通することでした。

つまり、素晴らしい才能も、「自分自身」という武器を研ぎすまさねば、切れ味が鈍ってしまいます。2学期は自分の夢100%に向けて「研ぎ」続けて欲しいとのことでした。

最後にもう1人、たくさんの感動を与えてくれたパリオリンピックで、一番印象に残った選手の言葉です。個人で銅メダル、団体で銀メダルを受賞した卓球女子の早田ひな選手の、「金を獲るまで、私は燃え尽きない。」という言葉です。皆さんの頑張りと活躍を期待して、これら二つの言葉を紹介して、二学期の式辞とします。

門高祭を皮切りに、新たな気持ちでスタートを切ってほしいものです。

就職模擬面接会

令和6年8月29日(木)、3年生の就職希望者を対象とした就職模擬面接会が実施されました。面接官として、輪島公共職業安定所 所長の疋島 信也様、社会福祉法人白字会 ゆきわりそう副施設長の小泉 純一様、門前町商工会 事務局長の白藤 真然様、日本郵便株式会社 門前郵便局長の堂ヶ端 佐登志様をお招きし、9名の生徒への実践的な面接指導をしていただきました。お忙しいところ、貴重なお時間を頂きまして誠に感謝申し上げます。

模擬面接は4部屋に分かれ、1対1の形式で行われました。直前には、生徒間で何度も練習する姿や緊張でこわばっている様子もみられましたが、部屋に入ってしまえば集中して面接に取り組んでいました。

全体講評では、面接に向かう態度や身だしなみなどが十分良かったと評価していただきました。一方で、希望の職種についての知識・理解について、より深めたうえで本番に臨むようにというご助言もたまわりました。また、生徒からの質問や輪島市外に就職をする生徒に対しても、アドバイスを丁寧にしていただきました。

短い時間ではありましたが、就職に向けた意識の向上につながる有意義な機会になったと考えます。この会で学んだことを活かし、今後の就職活動・指導に励んでいきたいです。

令和6年度第77回石川県高等学校バスケットボール選手権大会

男子バスケットボール部は、8月26日(月) 令和6年度第77回石川県高等学校バスケットボール選手権大会に出場しました。1回戦は能登高校と対戦し、81対50で勝利しました。同日の2回戦ではシード校の小松高校と対戦し、13対93で敗北しました。

今大会を経て、秋の新人戦に向けたチームの新たな課題と目標を見つけることができました。「奥能登一フィジカルなチーム」を目指して、これからの練習に励んでいきたいと思います。保護者の皆様、遠方での試合にもかかわらず応援に駆けつけてくださり、ありがとうございました。

3年生ボランティア班の活動記録③(総合的な探究の時間)

1学期の総合的な探究の時間において、3年生のボランティア班が仮設住宅での交流会を計画し、令和6年8月22日(木)に実施することができました。会場は道下第2仮設住宅集会所で、非常に多くの方々にお集まりいただきました。終始和やかな雰囲気がただよい、たくさんの笑顔であふれた空間となりました。

まずは100歳体操に参加し、全員で身体を動かします。1、2と声を出しながら、柔軟や筋力運動をして、なんだか緊張もほぐれたような気がしました。その後、あやとりをしながら交流をおこなうと、各グループで大盛り上がりとなりました。お話の中で、昔の門前町のこと、戦争を経験したときの様子など、今ではなかなか聞けないような貴重なやりとりも見られました。あっという間に時間が経ってしまうほど、楽しいひと時でした。

帰り際、「楽しかった。また来たいです」「ばいばい!」「皆ありがとう」など、とても温かい言葉をかけていただきました。「次はお手玉なんてどう」というご助言もあり、生徒たちにとってもまた企画したいという気持ちが湧いていました。この度は素敵な機会となり、開催できてよかったと心から思っております。誠にありがとうございました。

8月6日(火) 令和6年度 石川県高等学校 生徒保健推進講習会

令和6年8月6日(火)に、保健委員代表2名の生徒が「石川県高等学校 生徒保健推進講習会」に参加しました。

この会の目的は、「学校保健活動に関する共通問題について協議し、発表や交流を通じて意見交換を行い、学校保健の振興を促進し、心身ともに健康な生徒の育成に寄与する」というものです。

門前高校は、「防災について ~震災に備えて、私たちにできること~」というテーマで発表を行いました。今年の1学期に「防災」について、保健委員会で取り組んできた活動をまとめたものとなります。

生徒は、県内高校9校が集まる中で、堂々と発表してくれました。講評・感想では、「実際に体験しないと分からないことについて、詳しく話が聞けて良かった。様々な活動をしていて、参考になった。」等の言葉が聞かれました。石川県高等学校保健会会長からも、お褒めの言葉をいただきました。

保健委員会での活動を通し、防災について学ぶ機会を持つことは大切であると実感できました。今後も活動を続け、生徒・保護者・地域の皆さんに発信していきます。

※詳しい活動内容は、ホームページの「学校生活」→「保健室より」→「保健室からのお知らせ」をご覧ください。今後、ほけんだより等でも取り上げる予定です。

令和6年度 企業と連携したアントレプレナーシップ教育推進事業 事業計画発表会

令和6年8月1日(木)、本校2年生5名が「企業と連携したアントレプレナーシップ教育推進事業 事業計画発表会」に参加しました。

本事業の目的は、「企業と連携して地域課題を解決する事業を計画することを通じて生徒のチャレンジ精神等を育成し、地方再生の担い手となる人材を育成する」ことです。

門前高校は今回で3度目の参加となります。今年は「能登の里海でふれあい体感 釣って食べれて学べるエンジョイパーク」というビジネスプランを掲げて挑戦しました(ちなみに昨年度は「MONDLE ~日本一ご利益があるキャンドル」というプランで出場し、今年度は三谷産業株式会社さんにご協力頂きながら更なる改良を進めています。)

今年度は、and Asia株式会社代表取締役兼金城大学総合経済学部助教授の高木啓介氏と同大広報部町野圭亮氏にメンターとして伴走して頂きました。生徒自身が実感している地域課題を土台とし、その解決策をビジネスと絡めて提案しました。最終日の発表会に至るまでの約4日間を通して、生徒たちは何度もブレインストーミングを重ねて、自分たちの案のコンセプトを明確にさせていきました。またビジネスのメインターゲットやサブターゲット層へのヒアリング、事業候補地のフィールドワークも行い、日ごろは関わりを持たない様々な大人との交流も経験しました。

発表会の最終結果は「審査員特別賞」でした。以下は参加生徒たちの感想(抜粋)です。

・「会社を作るのは簡単じゃないんだなとわかりました。でも、会社をどうやって作るかなどお金のことについて知れたのでいい勉強になったと思います。失敗してもいいから若いうちになんでもしたいなと思いました。」

・「わかったことは、起業はそう簡単には出来ないことと失敗はできるという事。4日間という短い時間だったけど、新しい今までにない経験ができてとても楽しかった。」

・「気づいたことは起業するにはさまざまなたくさんのことを考えないといけないということ。しかし、その分成功すれば夢もあるのでいろいろ大変なこともあるけど起業はすごくいいことだなと思った。一つ一つ丁寧にしていくことの大事さが身についた。難しく複雑なことほどそれが大切になってくる。」

・「部活を休むことになって最初はやりたくないという気持ちがあった。でも実際に考えていくうちに、すごく難しかったがいい体験になったのですごく良かった。起業するという事はすごく大変だと肌で感じた。この4日間で自分で考える力がついたと思うし、協力する力も身についたと思う。」

・「この4日間を通して思ったことは起業はとても難しいんだなということ。また、このような経験ができてほんとに良かったと思う。自分は人の前で話すのが苦手だけど、今日の発表は自信があったからあまり緊張しなかった。発表に関わってくれたたくさんの人に色々教えて頂けて良かった。」

『石川県警音楽隊と本校吹奏楽部の合同演奏会』

7月14日(日)の午後、本校体育館で石川県警音楽隊と本校吹奏楽部の合同演奏会が行われました。本校の吹奏楽部の部員は現在5名で、普段はなかなか厚みのある合奏を楽しむことができません。部員達はこの演奏会に向けて一生懸命に練習したのはもちろんですが、たくさんの人数で演奏できることをとても楽しみにしていました。また、少人数のためこの演奏会の準備と後片付けもとても大変です。そのため、演奏会に来てくれたソフトボール部だけでなく、ソフトテニス部やバスケットボール部の人達も、準備や後片付けを手伝ってくれました。

さて、その演奏会には200人ほどのお客さんが駆けつけました。第1部が合同演奏、警察からの防犯等の連絡を挟んで、第2部が県警音楽隊単独でのドリル演奏で構成。 第1部では、吹奏楽曲ばかりでなく、本校卒業生で元劇団四季のソプラノ歌手、廣野美由紀さんもゲスト参加。震災復興を願って、竹内まりやさんの「いのちの歌」と東日本大震災復興ソングの「花は咲く」を合同バンドの伴奏で歌われました。第2部は、体育館の半分を十分に使った県警音楽隊のドリル演奏(ドリル演奏とは、楽器ごとにいろいろなパターンで動きながら演奏することです)。

1曲ごとにたくさんの拍手を頂き、全ての演奏曲が終わってもいつ止むか分からないくらいの盛大な拍手が続きました。

本校卒業生の廣野(ひろの)美由紀(みゆき)さんの歌

たくさんの人が集まりました

令和6年度 体験入学

令和6年7月31日(水)、体験入学を実施しました。昨年に引き続き、輪島市内外問わず各地から多くの中学生が参加してくれました。

日程は以下のとおりです。

1.学校長挨拶

2.生徒会による学校紹介

3.体験授業①

4.体験授業②

5.部活動体験・見学

6.アンケート・閉会

学校長挨拶では、現在メディアにも多数取り上げていただいております本校野球部の活躍をはじめ、もう一度風を吹かせようと一昨年より復活したソフトボール部や先日の野球応援で元気な演奏を披露した吹奏楽部等さまざまな部活動の輝きが紹介されました。また、本校の2コース(普通コース・キャリアコース)の授業内容や進路実現についてもお話がありました。昨年度より導入・活用している学習支援サービスや進路先、資格取得に関するお話もあり、中学生も保護者の皆さんも熱心に耳を傾けていました。

挨拶の後、生徒会長 下口 隼汰 さんが学校長のお話をさらに深掘りした本校の特徴を、スライドを用いて紹介しました。こちらのホームページのメニュータブにございます「中学生のみなさんへ」から学校紹介動画を見られます。体験入学に行きそびれた方はもちろん、門前高校について知りたい方はぜひご覧になり、自分が門前高校に通っている姿を想像してみてください。

以下の写真は体験授業、部活動体験・見学の様子です。肖像権の関係で中学生の表情はお見せできないので、楽しそうな様子を後ろ姿から感じ取ってください。

国語:現代版「枕草子」を書いてみよう

英語:Word battle !

数学:推しの登場人物を決めよう

福祉:福祉体験

商業:ビジネス入門

野球部

ソフトボール部

バスケットボール部

バレーボール部

ソフトテニス部

芸術部

家庭部

初対面の先生、初対面の同級生との活動で緊張もあったはずですが、笑顔がたくさん見られました。また一緒に学習できることを楽しみしています。

閉会では、本校教頭から「百聞は一見に如かず」「自分を大きく変えるチャンスをつかみにきて」とお話がありました。これまでは、誰かから聞いた情報で門前高校をイメージしていたかもしれません。しかし、本日の体験入学に参加した皆さんは自分の目で見て、感じ取った「門前高校のよさ」を知っているはずです。確かな情報をもとに、自分に合う高校を選択してください。また、本校は他校と比較すれば生徒数は少なく、小規模な高校です。しかし、中・大規模校と同じように教育活動を行っています。つまり、生徒皆さんが力を発揮する場が他校以上に準備されているということです!前に出るのが得意な人はたくさんの場数を踏むことでより得意に、苦手な人も自分が積極的な人間になっていくことが少しずつ実感できると思います。学校紹介動画や学校案内をご覧になっていただければ、生徒のキラキラした表情から読み取っていただけることでしょう。

門前高校に入学して「自分を大きく変えるチャンス」をつかみにきてください。入学を心待ちにしています。

第106回全国高等学校野球選手権石川大会 準々決勝

令和6年7月23日(火)、門前高等学校と金沢学院大学附属高等学校がしのぎを削った準々決勝の日でした。第1試合で盛り上がる会場を背に、緊張のほとばしる時間が続きます。しかし選手らが歓談する様子に、私たちもほっとしながら試合開始を待つことができました。その間にご婦人が話しかけてくれ、「1回戦から会場で(試合を)観てるの。このまま勝ち上がってほしい」ということを伝えてくださいました。たくさんの人々の想いが束になって、準々決勝までこれたのではないかと思います。

1回から4回にかけて、先発ピッチャーの背番号11番 石田は、威勢のいい相手の攻撃や応援に対抗するかのように力強いピッチングをみせました。しかし相手の守備も堅く、門前打線はなかなかつながりません。迎えた5回裏、金沢学院大附属高校の攻撃です。2アウト1・3塁のフルカウントの場面で放たれた打球を後逸し、先制されました。勢いづいたままヒットを打たれ、2点の追加を許してしまいます。

それでも、心は折れません。選手らの曇った顔やマイナスな言葉は一つとしてなく、応援席にもまだ行けるという意気込みがありました。あっという間の9回表、ここで点を取れなければ敗退してしまいます。「奇跡を起こしましょう」。背番号2番 坂角の声かけに、選手皆が大きく声を張り上げました。ここで背番号9番 石崎が打席に入りますが、相手の鋭い投球に翻弄され、あえなく見逃し三振。つづいて主将の背番号3番 前川は、3球目を捉えたもののセカンドフライとなりました。最終打席に立ったのは、3年生の木下。振りぬいたバットは1球目を飛ばし、ボールはどこまでも運ばれていきそうな気がしました。しかし、高く上がった打球は取られてしまい、0対3で門前高校は敗退しました。この夏、球場で門前高校以外の校歌を聞くのは初めてでした。

3年生の夏は終わりました。ただ、誰もがすがすがしい表情をしながら球場を後にしました。一方で悔しさに涙をにじませ、険しい顔をする2年生のすがたもありました。先輩の頼もしい背中を胸に、そして54年ぶりに準々決勝まで戦い抜いた自分たちを誇りにもって、今後リベンジを果たしてほしいと思います。

長期間にわたり応援してくださった皆さま、そして選手を支えてくださっている保護者の方々、本当にありがとうございました。次なる戦いに向け、気持ち新たに邁進していく所存です。どうかこれからも温かく見守っていただきますよう、お願い申し上げます。

7月19日(金) 令和6年度1学期終業式

令和6年度1学期の終業式をとり行いました。午前中の通常授業に引き続き、5限目には校内で大掃除に取り組み、6限目の時間に、終業式へ臨みました。

校歌斉唱の後、校長先生より式辞をいただきました。

まず、野球部の3回戦出場を労い、一戦必勝の気持ちをもって、自分達の目標地点に向かうよう励ましていただきました。また、200人を超えるコンサートに、石川県警察音楽隊と共に参加した吹奏楽部、その会場準備や後片付けに携わったソフトボール部や他の生徒へも、石川県警輪島警察署長様から労いの言葉をいただいたことを、お披露目いただきました。

時が経つのは早いもので、石川県の梅雨明けを目前にひかえ、終業式を迎えました。

4月の始業式では、各学年に向けてこの一年のねらいについて以下のようにお伝えしたはずです。

2,3年生に対して、「『一時の欲望に負けず』に、『自分の夢実現』という『高校生活でいちばん価値のあること』に全力で努力し続ける前向きな姿勢」を目に見える行動で表すよう伝えました。

・2年生には『1学期はチャージの時』すなわち、将来のための貯金をする時期。

・3年生には「チャレンジの時」すなわち、進路実現にむけて先生と一歩踏み出す時期。

1年生に対しては、入学式の際に「吉田松陰の言葉で、高い志をもって自分の夢に挑戦すること」の大切さを伝えました。

この1学期を終えるにあたり、やり切った人だけでなく、思い通りにいかなかった人にも、皆さんにあらためて言葉を送ります。

「小さいことを重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道」

これはイチロー選手の言葉です。「自分の達成したい姿を思い描きながら、毎日の小さな目標に地道に取り組む。具体的に言葉にして書き留め、続けることが目標達成の秘訣。」凡事徹底を心掛け、たとえば、朝起きたらカーテンを開けるといった「習慣づけ」が目標達成への近道だとのことでした。

宿題もいただきました。2学期の終業式に向けて、「今年の自分を表す漢字一字」を意識して、準備しておくこと。

熱中症や依然として続く新型コロナの予防を心掛け、特に3年生は勝負の時!有意義な夏休みを過ごし、2学期の始業式では、全校生徒の皆さんの元気な姿を期待しますと、話を結ばれました。

門高祭も控えています。暑い夏を乗り切りましょう。

第106回全国高等学校野球選手権石川大会 3回戦

令和6年7月21日(日)、門前高等学校と金沢泉丘高等学校、ベスト8を狙う両校の3回戦が行われました。風の強い日ではありましたが日増しに暑くなっているのが実感でき、照りつける日差しがじりじりと肌を焦がしていきました。第106回全国高等学校野球選手権石川大会で展開されている激闘のせいに違いありません。

観客席のにぎわいは、これまでで一番でした。本校も、全校生徒から希望者をつのって応援に参加しました。また、保護者の皆さまや地域の方々にもたくさん来ていただき、厚く御礼申し上げます。おかげさまで、泉丘高校に負けないパワフルな声援が会場に響きわたっていまし

た。長時間にわたる熱狂的な試合でしたので、身体がほてって仕方ない

のではないでしょうか。こんなときは、冷えたスイカと熱さまシートが効果的ですよ!しっかりと休息をとってくださいね。

1・2回は、互いにチャンスをものにできず進みます。3回表、1アウト1・3塁の場面で打者は2番 大豊。打球はショートゴロでしたが、先制点を獲得します。次の回にも門前高校が点を重ね、迎えた4回裏は、泉丘高校も粘り強い攻撃をみせて1点を返されました。譲れない戦いであることをひしと感じるばかりでした。途中、先発ピッチャーの11番 石田に代わって3年エース1番 塩士が登板しました。ベンチでは、俺が後ろにおるから大丈夫や、という頼もしい声掛けが聞こえてきていました。堅い守備で追加点をおさえつつ、6回表には6点獲得するも、裏に3点取り返されるという波乱の展開を迎えます。ですが、苦しい状況でも明るい表情や前向きなコミュニケーションはとだえませんでした。その後、点数に動きは見られず、8-4で門前高校が勝利しました。

準々決勝は23日(火)12:30~、金沢市民野球場にて、金沢学院大学附属高等学校と対戦します。勝てばベスト4という試合、強敵にも喰らいついて次なる勝利を手にしましょう。皆さまの想いを、球場に届けていただけますと幸いです。

第106回全国高等学校野球選手権石川大会 2回戦

第106回全国高等学校野球選手権石川大会では、毎日のように白熱した試合が繰り広げられています。令和6年7月18日(木)、門前高等学校と金沢商業高等学校との2回戦が行われました。雨天順延となり、予定より1日遅れの開催となりましたが、観客席にはやはり多くの方々が集まっていました。ご来場いただいた皆さま、大変暑い一日となりましたので、どうかご自愛くださいませ。

2回裏に7番 石田のヒットにより門前高校が先制しますが、喜びもつかの間、3回表にピンチが訪れます。相手がツーベースヒットを放って1アウト2・3塁、次の打者でフォアボールによる満塁となり、緊張感が高まりました。「ここをなんとか」「頼むぞ」。門前高校を見守る誰もが、この場面をしのいでほしいという気持ちでいたといっても過言ではありません。しかし、攻撃でも活躍した7番 石田が2打席連続で三振を奪い、会場がわっと歓声に包まれました。

攻守ともに粘り強さを見せた門前高校。2年に負けじと6番 水上や8番 坂角ら3年が圧巻のプレーで魅せました。7回表、2番 大豊がライト前ヒットを打って7点目を重ね、コールドで勝利することができました。相手の応援席から聞こえる、「門前きつかったな」「いい試合してくれてありがとう」の声に、目頭が熱くなりました。

3回戦は21日(日)10:00~、金沢市民野球場にて、金沢泉丘高等学校と対戦します。ベスト8を賭けた大一番、まだまだ勝ち上がっていきましょう。応援のほど、よろしくお願いいたします。

2年生「食で門前を活性化」班の活動報告 7月4日(火)

総合的探究の時間の中で「食で門前を活性化」班が仮設住宅の方々へのイベントを実施しました!今回は仮設住宅の方々へ「梅干し」を配るというイベントを実施しました。「この時期の熱中症対策に」という理由で選んだ「梅干し」のプレゼント。今まであるようでなかった、この高校生らしいユニークな贈り物と、生徒からの「熱中症には気を付けてくださいね!」という声掛けに住人の方々からも「ありがとう」の声を沢山頂きました。

イベント終了後も、集会所で住人の方々と交流し、「食を通してどんなイベントがあれば嬉しいですか?」など、沢山の質問をしてアイディアを広げることができました。

2年生「商品開発」&「祭り」班で合同企画 「憩いカフェ」6月16日(日)

この日カフェでは、かわいい焼き目が入ったあんこたっぷりのどら焼きや、そしてとろ~りチーズが絶品のピザが、無料で提供されました。これらは全て生徒の手作りです。禅の里交流館の飲食スペースでは、オープン直後から満席になるくらい沢山の地元の方に来ていただきました!

そして、本校先輩が開発した名物「ごらいくん飴」には待望の新パッケージが登場しました。「商品開発で門前を活性化」班の生徒達が復興を願い、心をこめてデザインしたものです。門前町キャラクターのもんちゃんとごらい君がコラボしています。

地震の影響で地元商店街のカフェの再開もままならない中、このカフェで地域の方々も本校生徒も笑顔で話す姿が見られ、まさに「憩い」の場所になったと感じました。「復興」とは目に見えるものだけでなく交流の中に生まれる「心の復興」もあるのではないかと感じました。

第106回全国高等学校野球選手権石川大会 1回戦

令和6年7月13日(土)、第106回全国高等学校野球選手権石川大会のなかでも、注目の一日となったに違いありません。我らが門前高等学校と、小松市立高等学校との初戦が行われたからです。部員や保護者の皆さまだけでなく、教職員や門前町に住む方々など、多くの人で観客席がにぎわっていたのが印象的でした。暑い中、遠方にもかかわらず足を運んでくださり、誠にありがとうございました。

固唾をのんで見守るなか、初回・2回とお互いに点を取ることなく試合が進んでいきました。3回裏、本校の攻撃で試合が動きます。1アウト2、3塁で、3番 山本がツーベースヒットを放ち、先制点を獲得しました。その後も良い流れがつづき、各々がしっかりと役目を果たしながらどんどん点を稼いでいきます。1番 塩士は初回から投げつづけ、試合が進んでいくごとに笑顔が見られるようになっていました。6回裏、1アウト1、3塁の場面。主将の5番 前川がライトへの犠牲フライを打ったところで10点となり、コールド勝ちとなりました。

ノーヒットノーランで終えた今試合をふまえ、選手らは自信をもって次に臨めるのではないでしょうか。しかし、ここまでにはたくさんの壁があったと想像します。勝ちたくても勝てなかったことや、身体の不調・ケガ。そして、元日に起きた震災も、野球が思うようにできなくなってしまうには十分なものでした。たび重なる障害を乗り越え、並々ならぬ努力をしてきた野球部にとって、そしてその他大勢の人々にとって、希望となりうる勝利が得られたと思います。

2回戦は18日(木)12:30~、金沢商業高等学校と対戦します。再び、会場や能登から熱い応援をお待ちしております。選手らのさらなる活躍と勝利に期待しながら、来たる戦いの日を待ちましょう。

(追記 写真を追加しました)

全国高等学校野球選手権石川大会 開会式

令和6年7月11日(木)、全国高等学校野球選手権石川大会の開会式がとり行われました。予報でも雨、門前を出発してからも降りつづける雨。心配な気持ちはつのりましたが、開会式が近づくにつれて太陽の光が差し込むようになり、予定どおりの開催となりました。

張りのあるアナウンスがこだまする会場で、入場行進がはじまります。各校の一糸乱れぬ隊列に、心なしか背筋がシャンと伸びました。ついに、門前高等学校の入場です。堂々と掲げられたプラカードの背後で、校旗がひるがえります。選手らの勇ましい顔つきを見ていると、授業中の和やかな雰囲気との差が感じられるようでした。

開会挨拶や選手宣誓のなかで、高校球児の精一杯のプレーが人々を勇気づけ、希望を与えるということが言われていました。震災があったからこそ、大会での果敢な姿や手に汗握るような試合が一層求められていると思います。本校の初戦は7月13日(土)14時~、小松市立高等学校との対戦です。会場や能登の地から、熱のこもったエールを届けていきましょう。勝ち星はもちろん、戦い抜いた選手らのはつらつとした顔が門前で見られることを期待しています。

石川県子どものこころのサポートプログラム「こころのサポート授業」実施

7月11日に、全学年を対象に「石川県子どものこころのサポートプログラム こころのサポート授業」を行いました。この「こころのサポート授業」は、発災から約6か月が経過し、少しずつ学校に日常が戻りつつあるなかで、避難訓練や防災学習など、地震のことを思い出してしまった際に、落ち着いて対処することができる「セルフケア」の力を高めることも目的としたものです。

スクールカウンセラーの高田拓実先生を講師にお招きし、ストレスやトラウマ反応とはどのようなものなのか、そのときに辛い思いをしたときに、どのように対処すれば良いのかについてご講話いただきました。また、生徒同士で、辛いときの対処法について話し合う演習もありました。

本授業を通して、生徒は「どうすればストレスに対処できるかを知ることができて良かったです。地震だけではなく、これから生きていく上でも、どのようにストレスと向き合っていくかを考えていきたいです」と感想を述べていました。

『野球部 夏の大会 壮行式』

7月2日(火)に、同月11日に開会を向かえる「第106回全国高等学校野球選手権石川大会」の壮行式が行われました。

1月の震災後、しばらくはまともなチーム練習ができませんでした。しかし、新入部員を迎えた春の大会で、全国ベスト4の星稜高校を相手に大善戦。それを励みに練習を積み重ねるも、主将前川君のあいさつの中に「被災した地元に勇気と希望を与えられるようなプレーをしてきます。」という言葉があったように、地域からの支援を決して忘れる事はありませんでした。

主将の誓いを受けて、校長先生は自分の指導経験を交えて、「謙虚な人間、素直な人間が、スポーツであれ学習であれ結果を出している。皆さんは謙虚な姿勢で練習に取り組み、一つ一つの技術や考え方を身につけてきたので、自信を持って大会に臨んで欲しい。」と激励されました。

さぁ、初戦は13日(土)の14時から金沢市民球場で、小松市立高校と対戦します。ぜひ選手達が自分達の持てる力を十分発揮できるように、多くの応援をお願いいたします。

野球部一同

主将前川君のあいさつ 有志で結成した臨時応援団による激励

全校生徒による激励 生徒会長、下口君による激励

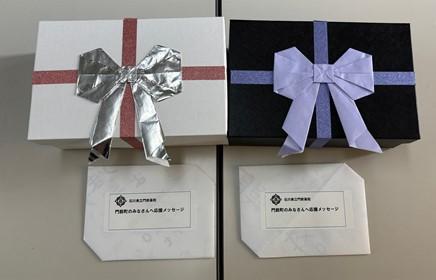

家庭部の活動報告

家庭部は、3年生の女子4名で活動しています。

今年度はみんなで話し合い、ボランティアをテーマに活動してきました。

⚫️5月

同じ校舎内で過ごす七尾特別支援学校輪島分校の生徒さんに喜んでもらいたいと考え、こいのぼりの掲示物制作を行いました。

⚫️6月

被災された門前町の方々へお手紙を届けよう!

一年生が情報Iの授業で制作したメッセージカードを、家庭部とキャリアコース三年生の商業選択者と連携して、デコレーションをしました。

家庭部メンバーは、メッセージカードを入れる箱をラッピングしました。

商業メンバーはお手紙サイズに折りたたみ、デコレーションをしました。

一つ一つの作業に、生徒たちの思いがつまっています。

⚫️7月

今後の家庭部としてボランティア活動の幅を広げるアイデアを相談しました。その後、部長からの提案で、門前町の福祉施設より預かった古いタオルを雑巾にするボランティアに取り組むことになりました。

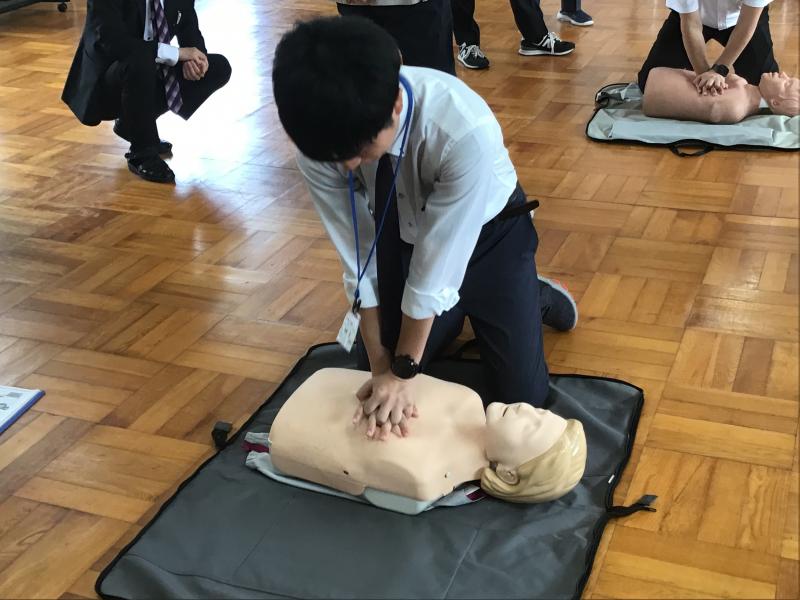

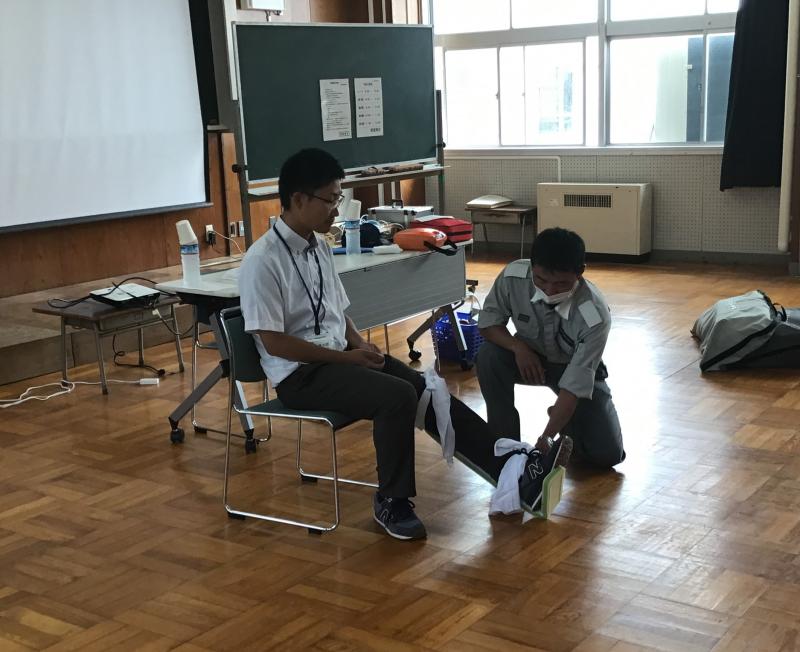

7月2日(月) 職員研修(心肺蘇生法・震災対応)

令和6年7月2日(月)期末考査後に、職員研修(心肺蘇生法・震災対応)を行いました。輪島消防署門前分署 消防職員の中村さんに講師として来ていただきました。心肺蘇生法では、胸骨圧迫とAEDを用いた除細動について実技をまじえて学びました。また、今回は、震災についての講義も行っていただきました。震災が発生した場合の対応や、応急処置(止血・骨折の手当)について、実演しながらわかりやすくポイントを説明していただき、とても貴重な学びの機会となりました。

事故や災害は、いつ起こるかはわかりません。発生時に正しく迅速に対

応できるよう、今後も学びの機会を大切にしていきます。

3年学年団企画「バーチャルオフィスシステム『ovice』について学ぼう!」

令和6年6月17日(月)の7限に、3年生全員を対象にLHRを行いました。このたびは、株式会社ovice の 薬袋友花里 様 からバーチャルオフィスシステムおよび進路選択に関する講義をたまわり、柔軟かつ自分の好奇心を満たしていけるような働き方について考えを深めました。お忙しいなか、山梨県から講演していただき、大変感謝申し上げます。

現在、コロナ禍や震災といった障壁を乗り越える過程で、リモートでのやりとりが当たり前のものになりました。教育現場においても、朝礼や終礼、授業などがオンラインでおこなわれ、遠隔で交流できる・ツールを使いこなせるという力が社会に出て必要になるスキルの一つとなっています。これまでにはなかった働き方について知り、進路を思い描くにあたって新たな選択肢が生まれたのではないでしょうか。

質疑応答の時間では、仕事のやりがいや求められるスキルといった気になることを、生徒たちが積極的に聞いている姿が印象に残りました。以前に比べ、聞きたいことを聞ける力が備わってきたように感じます。進路実現に向け、これからも貪欲に学びを重ねていってほしいです。

2・3年生ボランティア班の活動記録(総合的な探究の時間)

6月7日(金)、総合的な探究の時間において、2・3年生のボランティア班が「ふれあい喫茶」というイベントを訪れました。このイベントは、東京社会福祉協議会の協力のもと、禅の里交流館で毎週実施されており、地域の憩いの場となっています。

参加できたのは1時間ほどの短い時間でしたが、生徒たちは地域の方々にメニューをうかがい、配膳をし、一緒にホットケーキを食べるなど、ふだんの学校ではできないような経験をしました。おかげさまで、生徒と地域の方々、お互いの笑顔でどんどん元気になれるということが実感できたのではないでしょうか。

イベント直後の感想交流では、「地域の人の役に立ててよかった」「笑顔が見れて元気になった」などのコメントが寄せられました。地域の活性化は、街の人の元気からはじまります。これからも、たくさん元気を与えられるような活動に尽力してまいります。

5月30日 令和6年度 高校総体 バレーボール競技

【大接戦!!】

我々、門前高校バレーボール部(女子部員2名)は、金沢向陽高校、小松市立高校との3校合同で、高校総体に参加してまいりました。対寺井高校戦となった第一回戦は、近年まれにみる大接戦となり、20対25、25対22、23対25のセットカウント1対2で、手に汗握る大健闘むなしく、惜敗を喫しました。5月19日、26日の日曜日、たった2回の合同練習で、チームとしての絆を大いに強め、初戦ということで固さも見られましたが、1年間着実に実力をつけてきた寺井高校に粘り強く食らいつきました。敗者復活戦では、大聖寺高校と対戦し、実力の差こそ感じましたが、こちらも拾いまくる?捨て身のプレーで、大いに会場を沸かせました。大会に参加できたことを両校と対戦校に感謝しつつ、チームプレーを体感し実力以上のプレーをすることができました。バレーボールのすばらしさを噛み締めることができたことでしょう。

みんなで力を合わせるチームプレー

5月11日(土) 令和6年度 PTA総会・教育振興会・学年PTA

5月11日(土)午後より、令和6年度PTA総会・教育振興会・学年PTAを執り行い、多数の保護者の皆様のご参加を賜りました。まことにありがとうございます。

【1.ご挨拶】

PTA会長の山岸英昭様より、「コロナ禍から始まり、大変な震災の影響もありましたが、生徒のためにPTAの役員として、精一杯活動してまいりました。本日は、この1年のご報告を申し上げます。よろしくお願いします。」とご挨拶をいただきました。

教育振興会会長宮下正博様はご都合によりご出席いただけませんでした。

中澤校長より、本校の学習活動の特色として、スタディサプリの導入や「総合的な探究の時間」への取り組みを通して、震災の影響下にあっても、自ら主体的に学習する態度を身につけ、そうした生徒が進路実現を叶えることができた成果をご報告するとともに、本日は多くのご報告やPTA総会の議案内容について関心をもってご参加下されたことに感謝し、ご挨拶を申し上げました。

【2.議事:①事業報告】

事業報告では、昨年のPTAの行事として、門校祭における門高ライスの提供を8月の常任委員会で話し合ったこと、2月の常任委員会が地震のため中止になったことなどを報告いたしました。また、教育振興会の表彰式が2月(3年生)、3月(1,2年生)に行われ、受賞者についても報告いたしました。北信越地区、並びに全国高P連研究大会の実施についてもご報告申し上げました。

【②決算報告】

廣澤事務長よりPTA会計、教育振興会会計、ならびに体育・文化振興会の決算報告がなされ、それぞれ、繰越金などのご報告も致しました。体育・文化振興会会計については、地震発災以降、支出の未完了があるため、決算額が予算額よりかなり減った額となっておりますが、繰り越し額の範囲内で対応していく旨のご了承をお願い申し上げました。

なお、事業報告、決算報告それぞれに疑義はございませんでした。

【③監査報告】

監査報告においても、適正に処理されていることを2名の監査委員よりご報告があり、出席者の皆様に、拍手でご承認いただきました。

【④役員退任挨拶】

昨年度1年間PTA会長を務められた山岸様より、今年度も1年生にご入学されたご子息もいらっしゃるため、引き続き何かしら関わってくださるとのことですが、これまで学校や生徒のため一生懸命取り組んだことを、役員退任の代表としてご挨拶をいただき、拍手で送られました。

【⑤令和6年度 役員選出】

令和6年度新役員選出について、選出方法の確認後、PTA役員ならびに教育振興会役員案が提示され、滞りなく、拍手多数にてご承認いただきました。

【⑥役員就任挨拶】

新たに会長に選出された野中淳也様より、「発災以来、役所のお仕事に携われ、避難所から学校として機能し始めた学びの場に喜びと安堵を感じる。震災と復興を教材として生きる力を育み、子どもたちがのびのびと生活できる場として我々PTA役員も保護者のご協力を得ながら、頑張っていきたい。」とご挨拶頂きました。

【⑦令和6年度 事業計画案】

学校・能登地区・県・北信越・全国それぞれのPTAに関する行事の予定をお知らせし、詳細は新役員により検討され、各保護者の所属委員会についても後日ご報告申し上げる旨、お知らせ致しました。

【⑧令和⑥年度 予算案】

今年度のPTA会計予算案、教育振興会予算案、並びに体育文化振興会会計予算案がそれぞれ提示され、昨年度の繰越金や実績を勘案されたものとして、また前年度分の未支出分については、昨年度の繰越金内で処理し、本年度会計予算にはそれぞれ影響しないものとして説明され、疑義もなく、拍手を持って承認されました。

【3.①進路講話】

スタディサプリと進路実績について進路指導課より、活用方法について教務課よりご説明申し上げました。

スタディサプリとはリクルート社から提供されたテスト教材、講義動画のことで、個別最適な学習環境を確保し、予習・復習、家庭学習、反転学習(家庭での学びを踏まえて学校でアクティブラーニングを通して学びを深める)、朝学習、放課後補習など、様々な機会に利用可能な教材です。震災の際にも学校が再開した4月まで、オンラインの教材として活用されたケースもありました。

進路実績としては、直近3年間の国公立大学の合格者数、私立大学および短期大学、各種専門学校の合格者数をもお示ししました。スタディサプリの学習時間と合格者数の相関関係と、震災以降の1,2年生の学習時間の増加も、その活用状況を如実に表しています。課題として、1,2年生の夏季休業中の利用状況の改善が必要と捉えています。低学年時からの基礎学力の定着と、二次試験における応用力強化への移行が受験対策としては大切と捉えています。

キャリアコースにおける直近3年間の就職実績と活用状況についてもお伝えしました。昨年度は就職希望者がなく、すべて進学希望でありましたが、キャリアコースにおいては特に、資格取得に、講座を活用して取り組んでいます。

【3.②輪島市学習センターからのお知らせ】

輪島市高校魅力化プロジェクト学習部屋の説明会として、魅力化スタッフの中川さんにご来校頂き以下の点のご説明を頂きました。

活動目的:輪島市の生徒が、この輪島で、自己実現、夢に向かっていくことの可能性を高めること。

スタッフの紹介:志半ばで震災で亡くなられたスタッフにも言及され、新体制で取り組んでいく新たな意気込みをお示しされました。

学習部屋でできること:勉強の仕方はもちろん、学習相談、進路相談、小論文・面接の解説、年間学習計画の作成など

活動実績:夏期セミナーなど、工夫をこらしたイベントを準備している旨のご説明を頂き、今後の活用・ご参加を呼びかけられました。

保護者からの問い合わせとして、自習の際の補充的な教材としての利用状況を尋ねられ、教科内での利用状況についてもお答えしました。

【4.本年度の重点目標とその取り組み】

総務課:危機管理マニュアルの見直しと、非常時の適切な行動ができるよう、減災という視点からも取り組む。学校評価アンケートでも肯定的な評価90%以上を目指す。

教務課:GIGAスクール構想をとおして、低学年時より個別最適な学びに取り組ませ、多様な進路実現につなげる。1人1台端末の利用により、緊急時のオンラインにも対応して双方向の授業を試みたり、スタディサプリなどの教材の利用も含めた、平生の授業展開や家庭学習習慣づけでの活用も大いに工夫している。新しい成績評価の三つの観点(知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)について、3:3:4の評価の割合についても説明し、考査だけに頼らない評価方法を実施していく。

進路指導課:進路実績、進路指導の方針、本年度の取り組みの3点に付いて説明。

・令和5年度の実績 国公立大学4名、私立大学、短期大学、専門学校への進路

・令和6年度は就職も選択肢として含む進路指導を実施予定。

・進路指導方針 ①より良い生き方を考える進路指導

②保護者、社会の期待に応える進路指導 地域社会に貢献、誇りを持つ意識

・今年度の目標と取り組み:個別最適な学びの充実による進路実現、進路意識の醸成と早期確立

成果の指標を学校評価の中で生徒の「自分の適性を十分に把握して、将来の職業について話すことができる」と答える生徒の割合を90%と見据える。また、模試の分析と進路ガイダンスの活用にも力を入れていく。震災後のため規模を縮小した形ではあるが、インターンシップの取り組みを模索していく。

生徒相談課:

・震災後の子どもたちのこころのケアを中心に据えて、子どもたちの様子を注意深く見ていく。

・月1回のいじめ調査により、いじめを見逃さないとする教員の総意を生徒に伝えるとともに、悩みを汲み取るよう、組織的な対応をします。相互理解を大切にコミュニケーションを取って寄り添っていく。

・スクールカウンセラーによる個別面談の機会

・スマートフォンの取り扱いについての指導(トラブル未然防止の指導、学校内で正しく使用する指導)

・挨拶運動の重視

以上、ご家庭と協力しながら、生徒との関わりに取り組んでまいります。

総務課

教務課

進路指導課

生徒相談課

【5.挨拶】

昨年度より引き続き新副会長に選出された下口十吾様より、以下のような挨拶をいただきました。

「できないことをコツコツと努力していくことで、できるようになる。震災後の取り組みの中でも、人数が少ないといえども、だからこそできる決めの細かい対応に感謝している。PTA、保護者、教職員と一緒に活動していくという点で、ご理解、ご協力をお願いしたい。総会にご参加いただきありがとうございました。」

【学年PTA】

各学年ごとに保護者と教員との間で、短い時間ではございましたが、懇談の場を設けさせて頂きました。遠方、広域から来校されている生徒の保護者さんからも、学校からの案内を速やかに受けたいという、より良い協力体制へのご要望なども聞かれました。

3年生進路ガイダンス~就職活動の理解のために~

令和6年6月3日(月)の7限に、3年生全員を対象とした進路ガイダンスが開催されました。輪島公共職業安定所 所長 疋島 信也 様を講師としてお招きし、就職活動に関する講演を賜りました。お忙しいなか貴重なお時間を頂きまして、誠にありがとうございました。

ガイダンスでは、企業を選ぶ際に必要となる求人票の見方や、志望理由書の書き方、面接の仕方などについて教えていただきました。また、社会に出て働くにあたって、自分に詳しくなる=「自分の棚卸し」が大切なのだと学ぶことができました。生徒たちはメモをとりながら、就職活動の理解に努めていました。総体や総文期間が終わったタイミングで、進路実現に向けて気持ちを切り替えて動いていくための有意義な機会になったと感じます。

交通安全推進隊結成式・防犯教室

5月の27日(月)に、交通安全推進隊結成式が行われました。門前中学校の生徒会執行部、門前高校生徒会執行部、クラス代表からなる交通安全推進隊を代表し、門前高校生徒会長の下口隼汰くんが「正しい交通ルールとマナーを守り、交通事故防止に貢献します」と力強く宣誓を行いました。

交通安全推進隊は毎月1日・15日に街頭で生徒を対象にした交通安全に関する推進活動を行います。

また、その後には防犯教室が開かれ、危険なことに巻き込まれないために注意すべきことや、万が一危険な目に合ったときの護身術について学びました。

中高合同体力テスト

きれいに晴れ渡った5月21日(火)に、門前中学校、七尾特別支援学校輪島分校と合同で、「中高合同体力テスト」が行われました。

測定した項目は、上体起こし、反復横跳び、50m走など。少しでも記録を伸ばそうと頑張ったり、校種の垣根を越えてお互いに応援し合ったりしていました。

まずは全員で準備体操 長座体前屈

立ち幅跳び ハンドボール投げ

50m走 持久走(1500m)

総体・総文 壮行式

5月20日(月)に、同月下旬から始まる「総合体育大会」と「総合文化祭」の壮行式が行われました。

1月の甚大な震災後、生徒達が登校する本来の学校の姿に戻ったのが4月になってから。その間、部活動もまともに練習や活動ができない状況でした。

各部の代表者がそれぞれの決意を表明した中には、再び自分達の活動ができるようになった喜びや周りの人達がいろいろとサポートしてくれた事への感謝の気持ちも入っていました。校長先生の激励の言葉には、 震災のみならず感染症などの困難を乗り越えてきたことへの敬意を表すと共に、「体験した試練を言い訳にせず、努力の成果を発揮・表現する場があることを喜び合い、仲間と力を合わせて、最大限のパフォーマンスを、応援してくれる方々へ見せてください。」というお願いもありました。

選手達や参加する生徒達は、体調面はもちろん精神面もしっかりと整えて、持てる力を全て出し切ることを期待しています!

出場選手と参加生徒への校長先生の激励

応援団による激励

全校生徒による激励

図書整理ボランティア

震災から5ヶ月が経ち、本校も少しずつ少しずつ復旧しています。本校図書室の様子を一緒に見ていきましょう。

「図書室、震災後から困っています。図書整理のために猫の手も借りたい。」という言葉で始まった図書整理ボランティア。参加生徒の尽力もあり、図書室の本たちが定位置に戻りつつあります。

1月4日の図書室

5月31日の図書室

倒れた棚は元に戻し、壊れた棚は処分しました。

本の並びをよく見ると、五十音順に並んでいない棚、正しい分類番号の棚に収まっていない本などがまだまだたくさんあります。そのため生徒の皆さんが目的の本を探すには困難な状況です。

図書整理ボランティアは毎週月曜日・火曜日、昼休みの終わりの15分に図書整理作業を行います。図書委員さんをはじめ、早く昼食を食べ終わったから図書室に来たという生徒、本を借りるついでに図書整理もしていく生徒など人によって参加理由は様々。有志が集まってくれています。参加してくれた生徒には「復旧・復興に向けて自分にもできることがあったんだ」と実感してもらえればと思います。

こちらは、積み上げられた本を棚に戻す作業をしている様子です。中学校時代にはまった本や映画化された今話題の本などを見つけるたび、お宝を発掘したような声をあげながら図書整理を進めてくれました。普段の本とのふれあい方とは違い、表表紙の絵が目に飛び込んでくる作業が続きます。作業をとおして読みたい本を発見し、借出の手続きをする生徒もちらほら。図書整理ボランティアが本に興味をもつよい機会にもなっているようです。

令和8年度も野球部員の全国募集を実施します。(推薦・一般)

最終更新日

2024年(令和6年) 12月19日

問い合わせ先

〒927-2193

石川県輪島市門前町広岡5-3

TEL:0768-42-1161

FAX:0768-42-0009

E-MAIL:monzeh@ishikawa-c.ed.jp

アクセス:地図

野球指導アドバイザー

山下智茂先生からのメッセージ

ボランティア活動実践紹介

【ようこそ日本へ】

英語の授業で、4日間の日本旅行を考え、発表しました。

お待たせしました。再度掲載します。全てを掲載しました。

なお、メニューの門前高校の中に「英語の授業」を新規に作りました。

そこには長期に掲載します。

1. Japan tour.pdf

2. Japan tour Kyoto&Tokyo.pdf

3. Enjoy Japan.pdf

4. Nara, Osaka&Kyoto trip.pdf

5. Ishikawa Trip.pdf

6. kansai trip.pdf

7. Japan travel plan.pdf

8. Ishikawa trip plan.pdf

9. Japan tour.pdf

石川県立門前高等学校における「3つの方針」

「パープルサポートいしかわ」について

性暴力とは

同意のない 対等でない 強要された 性的な行為はすべて性暴力です

たとえ相手がよく知っている人でも、知らない人でも、どこで起こったとしても、あなたが望まない性的な行為は、あなたの人格と尊厳を傷つける暴力です 。

誰にも相談できずに悩んでいませんか

「パープルサポートいしかわ」にご相談ください

(パープルサポートいしかわHPより抜粋)

いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」

不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/documents/r06shiengaido.pdf