トピックス

学校行事

ザックさん、ありがとう!

18日にALTのザックさんの送別会をしました。生徒会長の奥野君は、これまでの感謝の気持ちを英語でザックさんに伝えました。ザックさんには英語の授業を通してたくさんのことを教えていただきました。本当にありがとうございました。また日本で会える日を楽しみにしています。

0

薬物乱用防止教室(3年)

17日(水)能登北部保健福祉センターの箕田都子さんをお迎えし、3年生を対象に薬物乱用防止教室を開催しました。酒やたばこの害や健康増進法の改正などについてわかりやすく教えていただきました。また事例研究では、勧められたら時どうするかについてグループ討議を行いました。

<感想>

・電子タバコは害がないと思っていた。

・新しい法律のもとで吸う人、吸わない人にとってよりよい社会を築いていけたらといいなと思いました。

・タールの黒さにびっくり。20歳までは絶対吸わない。

<感想>

・電子タバコは害がないと思っていた。

・新しい法律のもとで吸う人、吸わない人にとってよりよい社会を築いていけたらといいなと思いました。

・タールの黒さにびっくり。20歳までは絶対吸わない。

0

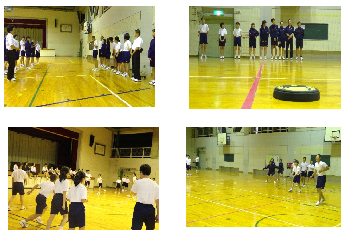

初めての団ごとの柳中よさこい練習

昨日、体育祭の赤団と白団のメンバーが発表されました。今日は、初めての団ごとの柳中よさこいの練習。練習開始前、団ごとに円陣をつくり、気運を高めていました。体育館の外から、セミの鳴き声が聞こえる季節。夏休みまであと1週間あまり。暑い夏の到来です。

0

ブラスバンド激励会

昨日、今月の14日(日)根上で開催される県吹奏楽コンクールに参加する吹奏楽部の激励会を開催しました。

吹奏楽部のコンクール曲披露のあと、大きな声で応援歌「野田源頭」を歌い、日頃運動部を応援してくれる吹奏楽部を激励しました。

当日は心を一つにして演奏を楽しんできてほしいと思います。

吹奏楽部のコンクール曲披露のあと、大きな声で応援歌「野田源頭」を歌い、日頃運動部を応援してくれる吹奏楽部を激励しました。

当日は心を一つにして演奏を楽しんできてほしいと思います。

0

体育祭に向けて!

9月8日の体育祭にむけて、柳中よさこいの練習が始まりました。3年生が、2年生と1年生に丁寧に教えてくれました。特に1年生は、手や足など、体の動きがわからず戸惑っていました。でも、上級生がいるから安心!体育祭は、小学校の運動会とはまた違った雰囲気です。保護者や地域の方々も楽しみにしている体育祭。みんなの輝く1日が今からともても楽しみになってきました。大いに期待しています。

0

県陸上競技大会へ参加!

6月29日(土)~6月30日(日)、西部緑地公園の陸上競技場にて、第71回石川県中学校体育大会陸上競技大会が開催されました。あいにくの雨となりました。地区予選を勝ち抜き出場権を得た選手。自己新記録を目指しました。これまで一緒に練習してきたなかま、家族への感謝の気持ちを抱き、大会に参加しました。応援に来ていただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

0

第1回ビブリオバトル開催!

7月4日、文化委員会が中心となり、第1回ビブリオバトルが開催されました。学年の枠を超え、5名前後のグループにて、3分間で自分の大好きな本を1冊紹介し合いました。その後、各グループの代表が前に並び、全校生徒に本の紹介をしました。本を紹介し合うことで、読みたい本が増えました。活動のようすを見ていて、紹介する人のドキドキ感が伝わってきました。聞いている人の真剣なまなざしにも感動しました。第2回がとても楽しみです。次はどんな本を、どんなふうに紹介してくれるでしょうか。

0

目標を持つことの大切さ

7月3日、元小学校校長の大間順子先生を講師にお招きし、1年生対象に社会人講話を実施しました。目標を持ち、目標に向かって努力することの大切さ、社会に出て求められる力、そのために今、何を考えどう行動すべきかについて真剣に考えながら聴きました。目標に向かって努力・我慢を忘れず、これからも自分の力をどんどん伸ばしてくれることを願っています。

7月3日、元小学校校長の大間順子先生を講師にお招きし、1年生対象に社会人講話を実施しました。目標を持ち、目標に向かって努力することの大切さ、社会に出て求められる力、そのために今、何を考えどう行動すべきかについて真剣に考えながら聴きました。目標に向かって努力・我慢を忘れず、これからも自分の力をどんどん伸ばしてくれることを願っています。

0

行燈づくり~久田和紙を学ぶ④~

6月27日、1年生は技術の木材加工の授業で行燈を作りました。行燈の仕上げには、各自が漉いた久田和紙を貼りました。落ち着いた素敵な行燈が完成しました。学校に

お越しの際はぜひご覧ください。

行燈づくりのご指導をいただいた赤坂さん、古ケ谷内さん、佐藤さん、本当にあり

がとうございました。

お越しの際はぜひご覧ください。

行燈づくりのご指導をいただいた赤坂さん、古ケ谷内さん、佐藤さん、本当にあり

がとうございました。

0

県陸上大会激励会

6月29・30日、金沢で開催される県体陸上の激励会を行いました。

激励会では、出場する8人が一人ずつ大会にかける自分の思いを語ってくれました。

当日は、自己ベスト更新を目指して頑張ってほしいと思います。応援よろしくお願いします。

〔参加種目〕

〔参加種目〕 共通男子200m・400m・800m

共通男子砲丸投げ

1・2年男子100m

共通男子4×100R

共通女子 1500m

※競技日程はHP部活動をご覧ください。

0

給食試食会

6月26日(水)、PTAの給食部会が給食試食を計画しました。

本日のメニューは、「ごはん・揚げ魚の五目あんかけ・お浸し・みそ汁・牛乳・果物」です。

保護者13名が参加し、生徒達と久しぶりの給食を楽しみました。

0

1年授業参観

6月26日(水)1年生は「栄養バランスを考えたお弁当」のメニューを考えました。各グループのメニューの紹介の後、栄養教諭の猟場先生からお弁当作りの4ポイントを聞き、自分達の献立を振り返りました。

授業参観、給食試食会にご参加いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

授業参観、給食試食会にご参加いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

0

頑張って戻れ!~ヤツメウナギの稚魚放流~

6月25日(火)1年生はヤツメウナギの稚魚を町野川に放流しました。孵化して1カ月の稚魚を見て、あまりの小ささにびっくりした生徒達でしたが、これから川で3年、ロシアやアラスカへ北上しながら海で4年、約7年後には40~50cmの大きさで町野川に戻ることを聞き、「頑張って戻れ!」という願いを込めて全員で稚魚を放流しました。

0

ドッヂビー大会始まる!

運動委員会が企画したミニスポーツ大会を本日より3日間、昼休みに行います。

今年度第1回は、ドッヂビーという円盤を使う「ドッヂビー大会」です。

「学年を越えて チームワークを創りあげよう」を合言葉に、第1試合から盛り上がっていました。明日も楽しみです。

0

能登町プロムナードコンサート

6月16日(日)能都中学校で開催された「能登町プロムナードコンサート」に本校吹奏楽部も参加し、「パプリカ」「RAIN」を披露しました。

吹奏楽部は、来月14日に根上で開催される県吹奏楽コンクールに出場します。応援よろしくお願いします。

0

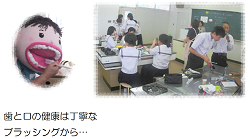

歯の健康を守ろう

先日の歯科検診の結果、虫歯の他に歯垢の付着率が課題としてあがっていました。

先日の歯科検診の結果、虫歯の他に歯垢の付着率が課題としてあがっていました。そこで6月19日、2・3年生対象に、今年度も小下先生をGTとしてお招きし、歯垢を残さない磨き方についてご指導いただきました。生徒は、自分の磨き残しがどのような部分にあるかを確認し、正しいブラッシングの仕方を学びました。日々のケアにいかしてほしいと思います。

0

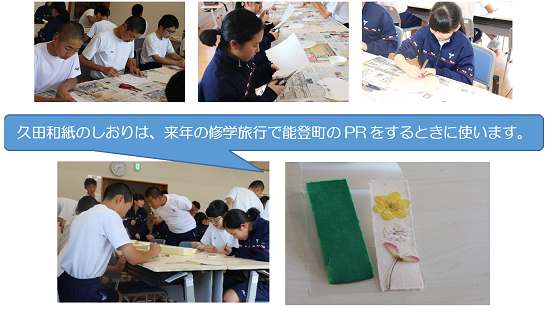

久田和紙を学ぶ③

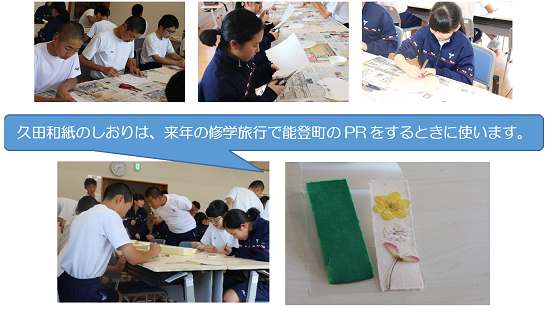

6月18日(火)2年生は久田和紙でうちわを作りました。真剣な表情が印象的でした。うちわは廊下に展示します。学校にいらした際は、ぜひ作品をご覧ください。

うちわ以外に久田和紙でオリジナルしおりを2枚作りました。1つは自分用、そしてもう1つは能登町のPRに使う予定です。

うちわ以外に久田和紙でオリジナルしおりを2枚作りました。1つは自分用、そしてもう1つは能登町のPRに使う予定です。

0

全能登大会結果

6月15日(土)17日(月)に行われた全能登大会の結果です。

どの部も一生懸命頑張りましたが、県体出場はなりませんでした。

今大会で引退する3年生は、部活動で学んだことをこれからの学校

生活に生かしてくれることと思います。

応援、本当にありがとうございました。

・野球部 Bブロック 1回戦 対富来中 9-2

2回戦 対能登香島 1-2

・卓球部 団体戦・個人戦 入賞なし

・バレー部 1回戦 対志賀中 2-1

2回戦 対宝達中 0-3

どの部も一生懸命頑張りましたが、県体出場はなりませんでした。

今大会で引退する3年生は、部活動で学んだことをこれからの学校

生活に生かしてくれることと思います。

応援、本当にありがとうございました。

・野球部 Bブロック 1回戦 対富来中 9-2

2回戦 対能登香島 1-2

・卓球部 団体戦・個人戦 入賞なし

・バレー部 1回戦 対志賀中 2-1

2回戦 対宝達中 0-3

0

久田和紙を学ぶ②

6月14日(金)一年生は小間生公民館で久田和紙づくりに挑戦しました。今日作った和紙は、今月下旬の技術の木材加工の行燈に使用します。

0

PTA高校訪問

6月13日(木)、PTA家庭教育委員会が主催し、PTA高校訪問を行いました。今回は能登高校、飯田高校、七尾高校、鵬学園の4校です。今年度は昨年度より増え12名の参加がありました。

訪問にあたり、プレゼンなど準備していただいた高校の先生方に御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

<保護者感想>

<保護者感想>

・それぞれの高校の特色があり、先生方の熱意を感じて、参加してよかった。

・昨年に引き続き参加しました。実際に訪問してみないと学校、先生、生徒の雰囲気を感じることができない。他の保護者の皆さんにもぜひ参加してほしい。

・次回はぜひ子どもと一緒に参加したい。

・他の高校も見学に行きたいと思いました。

訪問にあたり、プレゼンなど準備していただいた高校の先生方に御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

<保護者感想>

<保護者感想>・それぞれの高校の特色があり、先生方の熱意を感じて、参加してよかった。

・昨年に引き続き参加しました。実際に訪問してみないと学校、先生、生徒の雰囲気を感じることができない。他の保護者の皆さんにもぜひ参加してほしい。

・次回はぜひ子どもと一緒に参加したい。

・他の高校も見学に行きたいと思いました。

0

新着

畏敬の念とは、人間の力の及ばないもの、自然の偉大さや永遠なるものに心を傾け、受け止める心の動きのことです。2月28日に1年生は星の監察館「満点星」を訪れ、雄大な星空の美しさや、星々の巨大さや、宇宙の広さについて学習しました。満点星学芸員の宇佐美さん、分かりやすく説明していただきありがとうございました。

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}

{{item.Topic.display_summary}}

1

7

1

6

5

2

7

リンクリスト

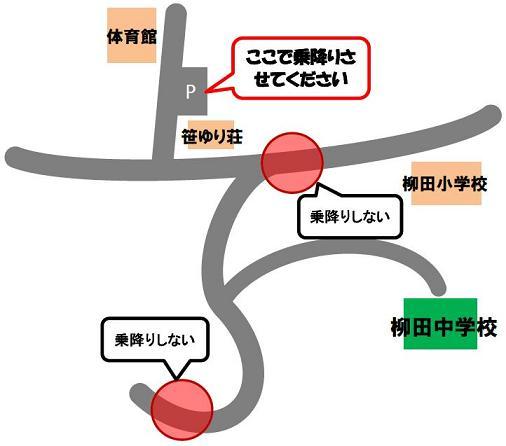

送迎のお願い

送迎時のお願い!!

車で送ってこられた際は、「ささゆり荘」裏の駐車場をご利用ください。地図に示した場所には停車しないでください。特に積雪時や凍結時は注意してください。

下校時の迎えについては、日没後の安全を確保するため学校の駐車場まで来てくださってもかまいません。

お知らせ

【玄関の施錠について】

安全確保のため、職員玄関・生徒玄関は施錠されています。御用の方は職員玄関のインターフォンをご使用ください。